Принципы формирования ансамбля православного храмового комплекса

Автор: Евдокимова М.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5-1 (80), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются архитектурно-ландшафтные приемы формирования Православных храмовых комплексов России, в том числе монастырских и приходских, и на основе композиционного, ситуационного, объемно-планировочного анализа выводятся принципы формирования ансамбля Православного храмового комплекса на территории современной России. Рассматриваются конкретные примеры Православных храмовых комплексов, иллюстрирующие выявленные принципы, с учетом их композиционных и градостроительных особенностей. Целью данного исследования является систематизация и обобщение принципов формирования ансамблей Православных храмовых комплексов на основе приведенной автором классификации.

Архитектура, православный храмовый комплекс, архитектурно-ландшафтная организация, градостроительство, архитектурный ансамбль

Короткий адрес: https://sciup.org/170199306

IDR: 170199306 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-5-1-57-61

Текст научной статьи Принципы формирования ансамбля православного храмового комплекса

В истории мировой архитектуры особое место занимают культовые постройки, возведение которых зачастую было сложной и кропотливой работой для зодчих. Именно религиозных ансамбли становились композиционными и социокультурными, общественными центрами как античных, так и более современных городов. Не редким является пример, когда сами города вырастали вокруг храмов и монастырей.

Для строительства храмов и храмовых комплексов старались использовать наилучшие материалы, новейшие строительные технологии данного времени, приглашались лучшие архитекторы, строители, художники. Функциональная нагрузка, приходящаяся на храмовые сооружения, зачастую не ограничивалась лишь богослужебной функцией, поэтому формирование такого типа архитектурной композиции, как храмовый комплекс - закономерное и весьма ожидаемое явление. Постройки в составе храмового комплекса объединялись не только по религиозному принципу, но также стилистически, композиционно, выявлялись различные зоны в составе комплекса, отвечавшие за удовлетворение той или иной социальной потребности населения [1].

В контексте данной статьи автор хотел бы подробнее рассмотреть принципы формирования Православного храмового комплекса на территории современной России, выявленные им в результате композиционного, ситуационного, объемнопланировочного и ландшафтного анализа.

В процессе исследования исторического процесса формирования ансамбля храмового комплекса на территории России можно выявить несколько основных принципов, по которым устанавливалась архитектурно-ландшафтная структура Православного храмового комплекса и его функциональное наполнение:

1. Иерархический принцип.

Данный принцип выявлен из исследования генпланов застройки храмовых комплексов и их силуэтной композиции. В результате выделяются несколько основополагающих аспектов данного принципа: центром композиции комплекса всегда является собор или главный храм, следующая из этого концентричность и перимет-ральность застройки, тяготение к правильным геометрическим очертаниям в плане и замкнутость композиции [2]. Данный принцип раскрывается не только в контексте архитектурно-ландшафтной композиции храмового комплекса и утилитарных функций, но и несет в себе символический богословский смысл – главенство Христа в Церкви, превосходство божественного над мирским.

Строения храмовых комплексов опоясывают ядро композиции – храм или собор, далее расходясь по принципу иерархии сооружений и соподчинения дополнительной функции основной: собор, церкви, часовни, кельи, богадельни, приходские школы и библиотеки, кухни, хозяйственные дворы, мастерские, сады и огороды.

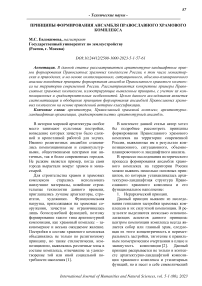

В качестве иллюстрации данного принципа можно рассмотреть храмовый комплекс Троицкого Собора в Старых Черемушках, г. Москва (рис. 1). Основой композиции, занимающей центральной место в системе генерального плана, является Троицкий собор, далее его окружают Часовня во имя Святого Духа, фланкирующая вход в комплекс, и несколько зданий церковных служб: причтовый дом, воскресная школа, кухня.

Рис. 1. Храмовый комплекс Троицкого Собора в Старых Черемушках

. Ситуационный

Основополагающее значение при выборе архитектурно-ландшафтной организации имеют природно-климатические условия, природный ландшафт, окружающая комплекс застройка или ее отсутствие. Такие факторы активно влияют на восприятие комплекса в окружающей среде, выявляя архитектурные и ландшафтные особенности планировочной и композиционной структуры ансамбля.

От того, какой ландшафт имеет проектный участок, напрямую зависит разработка объемно-планировочной схемы комплекса, методы его взаимодействия с природными или антропогенными условиями. Так, совершенно по-разному будет формироваться ансамбль комплексов, находящихся в городской застройке и в природных условиях. Если для первой ситуации будет скорее характерна скученность композиции, высокий процент застроенности и преобладание построек богослужебной и социальной функции (школы, библиотеки, залы собраний), то для второй наиболее вероятной будет достаточно свободная планировка с большим включением ландшафтной организации с преобладанием построек хозяйственного значения (парки, сады, огороды, хозяйственные дворы, кухни и жилые строения) [3].

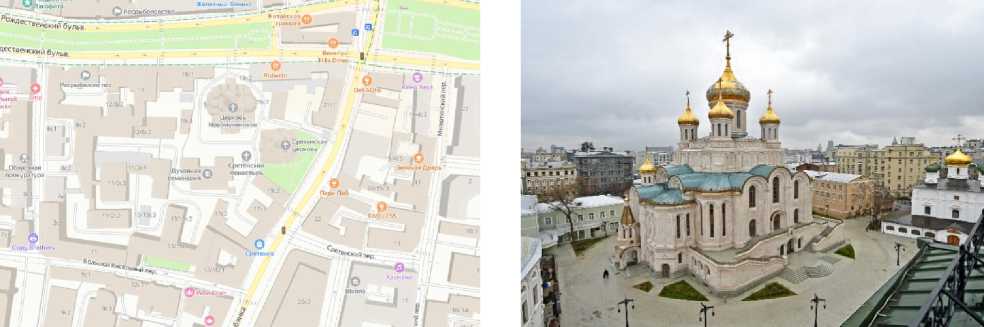

Как пример данного принципа можно рассмотреть Сретенский монастырь, г. Москва, расположенный в исторической застройке района Мещанский и Шамор-динский монастырь, Калужская область. В первом примере (рис. 2) прослеживается теснота композиции ввиду расположения в системе городской застройки, а также постройки дополнительной функции, несущие главным образом образовательное назначение (здание семинарии, выставочные помещения, а также келейные корпуса).

Рис. 2. Сретенский монастырь

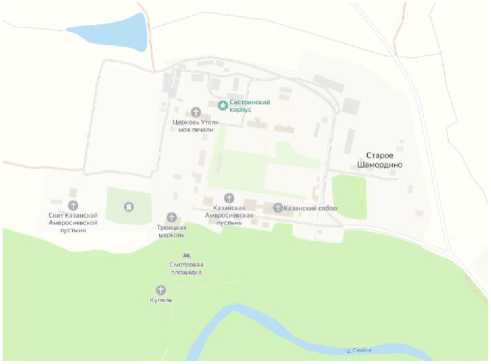

Во втором же примере (рис. 3) наблюдается более разряженная планировка, постройки комплекса уже расположены на большем удалении друг от друга, образовывая линейную композицию. Также на примере Шамординского монастыря можно наблюдать симбиоз архитектурной и ландшафтной составляющей композиции комплекса (архитектурный ансамбль с храмовыми, келейными, хозяйственными постройками и система Святых источников на склоне монастыря).

-

3. Функциональный

Функциональная нагрузка построек Православного храмового комплекса безусловно включает в себя богослужебную – основополагающую функцию любого храмового ансамбля. Дальнейшая номенклатура построек зависит от двух факторов: форма деятельности данного комплекса – приходская или монашеская; социальная потребность в том или ином виде дополнительной деятельности, осуществляемом в храмового комплексе[4].

Рис. 3. Шамординский монастырь

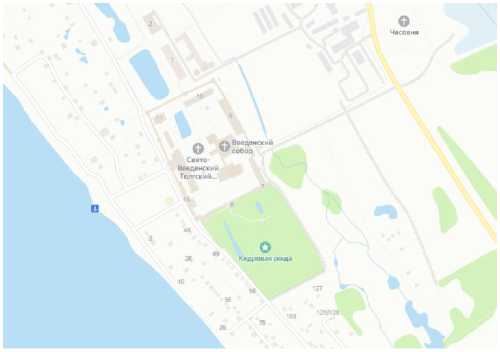

От данных факторов зависит архитектурно-ландшафтная и средовая наполняемость ансамбля. При монашеском типе функционирования комплекса наблюдается двучастное распределение композиции комплекса – братская и приходская территории [5], при приходском типе функционирования такого разделения не происхо- дит, так как отсутствует необходимость выделения частной территории для проживания церковного причта. Как пример можно рассмотреть устройство Введенского Толгского монастыря, г. Ярославль (рис. 4) и Пантелеймоновского храмового комплекса г. Жуковский (рис. 5).

Рис. 4. Введенский Толгский монастырь

Рис. 5. Пантелеймоновский храмовый комплекс

От социальной потребности зависит зонирование земельного участка, назначение построек в составе комплекса, наполненность малыми архитектурными формами, вид и объем озеленения территории. Так, например, в состав Пантелеймоновского храмового комплекса г. Жуковский, расположенного в городской застройке с преобладанием селитебной территории, включается общеобразовательная школа, воскресная школа и постройки дополнительного образования, отвечающие социальному заказу на образование детей и

Таким образом, в процессе анализа сложившихся ансамблей Православных комплексов выявлены основные принципы формирования ансамбля храмового комплекса - иерархический, ситуационный и функциональный. Данное исследование призвано систематизировать и обобщить многовековой опыт проектирования и строительства Православных храмовых комплексов России в контексте принципов формирования архитектурно-ландшафтной организации.

взрослых.

Список литературы Принципы формирования ансамбля православного храмового комплекса

- Ильвицкая С.В. Закономерности формирования архитектуры православных монастырских комплексов: на примере балканских стран: Дис. на соискание ученой степени доктора архитектуры: 18.00.02 / науч. консультант. Мержанов Б.М.; Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий (ЦНИиЭП Жилища). - Москва, 2005. - 432 с.

- Саратовская Ю.Э. Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных градостроительных условиях (на примере Москвы и городов Московской области): дисс. …канд. архитектуры: 18.00.04 / Ю.Э. Саратовская. - М., 2000. - 160 с.

- Ивина, М.С. Архитектурная типология православных приходских храмовых комплексов (на примере Санкт-Петербурга): дисс. канд. архитектуры: 05.23.21. / М.С. Ивина, Ф.В. Перов - 2016. - 153 с. + Прил. (195 с.

- Фокеев, А.А. Современный храмовый приходской комплекс - развитие русских монастырей (Материалы международной конференции, М., 2000.) // Файловый архив Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5900429/page:92/.

- Медведева, А.А. Русские монастырские сады: Вопросы ландшафтной организации/ дисс. …канд. архитектуры: 18.00.04. - М., 2002. - 251 с.