Принципы формирования экспортно-импортного баланса в реализации процесса импортозамещенияв региональных экономических системах России

Автор: Лобанова Елена Викторовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и муниципальная экономика

Статья в выпуске: 4 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Политика, ориентированная на импортозамещение, имеет некоторую дуальность в отношении целесообразности и рациональности ее реализации. С одной стороны, главное достоинство процесса импортозамещения очевидно - это укрепление и приращение отечественного рынка, что само по себе является естественным и жизнеспособным. С другой, важнейшим недостатком процесса импортозамещения является риск появления дефицита продукции ввиду отсутствия импортеров, и как следствие рост цен на продукцию. Процесс импортозамещения носит диалектический характер, и проблема определения пропорции импортозамещения и импортозависимости требует детального рассмотрения с различных позиций. Приведен обзор научных концепций о реализации процесса импортозамещения в контексте макроэкономического, конкурентного, инновационного, регионального, кластерного развития экономики; обобщены подходы к реализации импортозамещения с позиции макроэкономической пропорциональности. Рассмотрены влияние смены технологических укладов, а также воздействие тенденций четвертой промышленной революции на отраслевое развитие экономики. Эмпирическим путем обоснована необходимость реализации процесса импортозамещения в России. Применительно к выявленным особенностям разработаны принципы формирования экспортно-импортного баланса в экономике России с учетом обеспечения отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости: 1) ведущая роль машиностроения в развитии национальной экономики и формировании новой промышленной революции; 2) эффективный механизм пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов экономической системы; 3) учет циклического характера развития экономики в формировании оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости; 4) учет специфики строения и функционирования экономической системы в формировании оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости; 5) инвестирование региональных отраслей, образующих основу формирования оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости. Полученные выводы могут быть использованы при формировании стратегии развития различных субъектов хозяйственной деятельности. Перспективы исследования связаны с определением оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости с учетом цикличности экономического развития и разработке на их основе механизма обеспечения пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов региональной экономической системы.

Импортозамещение, импортозависимость, экспортно-импортный баланс, принципы, региональная экономическая система, отраслевые пропорции, четвертая промышленная революция, технологический уклад, пространственно-экономическая коллаборация

Короткий адрес: https://sciup.org/147201605

IDR: 147201605 | УДК: 338.12.017 | DOI: 10.17072/1994-9960-2017-4-609-631

Текст научной статьи Принципы формирования экспортно-импортного баланса в реализации процесса импортозамещенияв региональных экономических системах России

Положительные качественные изменения способствуют экономическому развитию, которое является многомерным процессом. А экономический рост характеризуется положительными количественными изменениями в динамике показателей национальной экономики [1]. Объективно предопределено три пути, по которым экономика может устойчиво расти. Первый заключается в том, что возможно увеличивать объем продукции на внутреннем рын- ке за счет импорта, тем самым создавая продуктовое разнообразие и конкурентную среду. Второй путь состоит в тотальном ограничении импортной продукции. Реализуя политику импортозамещения, возможно использовать различные протекционистские методы [2], что естественно направляет субъектов экономической системы на активизацию производственной деятельности, особенно в тех отраслях, которые являются жизнеобеспечивающими в условиях сложившегося технологического уклада. Третий путь – это динамический баланс импорта и экспорта, характеризующийся максимально полезными отраслевыми пропорциями импортной и экспортной продукции в экономической системе.

Каждый из вышеперечисленных путей также дает возможности для роста экономики в периоды оживления и подъема. В более сложные периоды, такие как депрессия и спад, увеличение объема продукции на внутреннем рынке за счет импорта резко снижает экономическую, технологическую и социальную безопасность, особенно в условиях политических изменений. Тотальное ограничение импортной продукции способствует оживлению реального сектора экономики и обеспечивает, в некотором роде, экономическую и технологическую безопасность. При этом вызывает внутренние рыночные противоречия между хозяйственными субъектами, то есть снижает уровень конкуренции, замедляет научно-технический прогресс, ликвидирует выгоды от специализации предприятий, влечет к перераспределению доходов населения в пользу государства. Данные противоречия вызваны естественным конкурентным стремлением хозяйственных субъектов к налаживанию связей с внешними коммерческими и производственными партнерами из других стран, особенно если национальная экономическая система, а в некоторых случаях и региональная экономическая система территориально окружены странами с развитой рыночной экономикой. Обозначенные проблемы и варианты их решения характерны в том числе и для экономики России. Реализация процесса импортозамеще-ния в России является мерой, вызванной внешними политическими, экономическими и социокультурными обстоятельствами, а также внутренними факторами, такими как наличие рецессии в производственной и коммерческой деятельности и присутствие «инновационной паузы» в технологическом развитии экономики России [3]. Формирование баланса между импортом и экспортом в экономике России, отражающего оптимальные отраслевые пропорции импортной и экспортной про- дукции в национальной экономике, представляется актуальным для решения научно-практической задачи, направленной на разработку инструментария для реализации процесса импортозамещения; а в последующем и управления данным процессом путем изменения отраслевых пропорций под воздействием факторов внешней и внутренней среды.

Вектор теоретической дискуссии о преимуществах реализации процесса импортозамещения

П ервопричиной исследования проблемы импортозамеще-ния послужило стремительное развитие внешней торговли в XIX в. Основоположниками идеи импортозаме-щения стали представители неокейнсиан-ской школы. Зарубежные ученые-неокейнсианцы Х. Ченери и Н. Картер трактовали экономический рост как последовательную замену внешних источников финансирования внутренними, то есть замену ввозимой продукции национальной, что стало свидетельством зарождения крупных индустриальных процессов им-портозамещения [4].

Понятие «импортозамещение»

впервые было выдвинуто в теоретическом исследовании канадско-американским ученым Джейн Джейкобс в середине XX в. Анализируя социально-экономические процессы крупных городов, Д. Джейкобс пришла к выводу, что города являются движущей силой научно-технического прогресса, и ввела в изучение экономики городов принцип городского импортоза-мещения, согласно которому города выживают за счет активного самообеспечения и путем интенсивного технического совершенствования продукции [5]. Параллельно теоретическому исследованию Дж. Джейкобс аргентинский экономист Рауль Пребиш выдвинул гипотезу, которая основывалась на эмпирических исследованиях, о том, что странам – экспортерам сырьевой продукции необходимо проводить политику внутренней индустриализации с целью сохранения тенденций экономического роста [6]. Наряду с Р. Преби- шем британский экономист Ханс Зингер предложил впервые использовать сбалансированный рост в традиционных экспортных отраслях за счёт импортозамеще-ния и развития собственной производственной и социальной инфраструктуры [7]. Р. Пребиш и Х. Зингер сформулировали гипотезу о том, что в долгосрочном периоде цены на экспорт сырья падают по отношению к ценам на ввозимую промышленную продукцию конечного потребления.

П.Х. Линдерт утверждал, что развитие отраслей на внутреннем рынке ведет к активизации торговых процессов и им-портозамещению, но при этом ослабляет внешнеторговые связи и ведет к изменению условий международной торговли [8].

Другой ученый – исследователь экономических процессов П.Б. Кларк рассмотрел взаимосвязь импортозамещения и экономического роста и возможности планирования процесса импортозамещения, а также указал на то, что импортозамещение возможно использовать как стратегию ускоренного роста внутренней экономики [9]. Г. Брутон утверждает, что, реализуя политику импортозамещения, возможно использовать различные протекционистские меры [2].

Дж. Перски, Д. Ранней и В. Вьювил рассматривали процесс импортозамещения в контексте регионального экономического развития, определив подходы регионального государственного управления процессом импортозамещения. Один из подходов основывается на анализе динамики коэффициентов локализации ключевых производств с целью проектирования стратегии экономического развития региона. Другой подход сфокусирован на воздействии государства на объемы производимой продукции в целевых отраслях экономики региона [10].

Существенный вклад в исследование проблем импортозамещения внесли и российские ученые. В макроэкономическом аспекте процесс импортозамещения исследован учеными-экономистами П.А. Кадочниковым, С.Г. Синельников-Мурылевым,

С.Н. Четвериковым. В частности, они провели анализ того, в какой мере девальвация реального обменного курса рубля и последующее его укрепление повлияли на потребление и производство отечественной и импортной продукции [11].

С.Д. Бодрунов, утверждает, что в России необходима научно обоснованная национальная программа импортозамеще-ния, включающая три направления. Первое направление связано с замещением тех групп импортируемых продуктов, аналоги которых на сегодняшний день производятся в России в недостаточном количестве. Второе – охватывает продукцию, которая в нашей стране пока не производятся, но их выпуск можно освоить в сжатые сроки. Наконец, третье направление включает продукцию, не производимую в России, поскольку ее импортозамещение экономически невыгодно или невозможно в силу объективных причин [12].

В.В. Моисеев анализирует политико-экономические причины необходимости импортозамещения в России и переход к собственному производству технологий и инновационной продукции. В.В. Моисеевым сформулированы основные направления государственной политики импорто-замещения в России [13].

Объединение эффективных производств в кластеры рассматривается А.Н. Макаровым как средство, неизбежно вызывающее процесс импортозамещения [14].

В.К. Фальцман акцентирует внимание на пределах импортозависимости, которые, например, в отрасли машиностроения по отдельным подотраслям достигли 100 % в 2010–2011 гг. В станкостроении по виду техники «металлорежущие станки» импортозависимость составляет 100%. Согласно выводам В.К. Фальцмана, предельный уровень безопасности по данному направлению катастрофически превышен [15].

Ю.В. Симачёв, М.Г. Кузык, Н.Н. Зудин провели эмпирическое исследование импортозависимости и импортозамещения в российской обрабатывающей промыш- ленности. Ученые выявили наиболее зависимые от импорта производства и пришли к выводу о том, что российская политика импортозамещения, как правило, связана с попыткой восстановления, модернизации, построения недостающих производственных элементов национальной экономики, то есть носит преимущественно вертикальный характер. Однако отсутствие связи с горизонтальными мерами развития отдельных критических технологий будет систематически тормозить экономику, фокусируясь преимущественно на ценовой конкурентоспособности, которая порождает ее расширение, особенно чувствительной к колебаниям курсов валют. Исследователи утверждают, что необходимо реализовывать политику упреждающего им-портозамещения, ориентированную на зарождающиеся новые рынки [16].

Е.Н. Назарчук рассматривает им-портозамещение в аспекте борьбы за рынки как инструмент повышения конкурентоспособности национальной продукции [17].

Авторскую трактовку понятия «им-портозамещение» предлагают Е.Г. Ани-мица, П.Е. Анимица, А.А. Глумов. Под импортозамещением они понимают абсолютное или относительное сокращение ввоза из-за рубежа в страну или регион определенного товара с обязательной организацией его производства (или аналогичного конкурентоспособного продукта) на своей территории для достижения намеченных целей [18].

Коллектив ученых-исследователей К.А. Колотов, С.А. Жиронкин, М.А. Гасанов в своей работе обобщили теоретические и методологические аспекты неоин-дустриального импортозамещения [19].

Е.В. Волкодавова и А.П. Жабин для формирования эффективной политики им-портозамещения предложили ввести в научный оборот показатель «критический уровень импортозависимости» для отраслей (кластеров) и/или видов экономической деятельности [20].

В трудах Л.А. Стижковой излагаются методические аспекты анализа им-портозависимости и импортозамещения с точки зрения национальной и экономической безопасности. Автор исследует им-портозависимость экономики по системе показателей, которая разделена на три группы: в первую группу входят характеристики, оценивающие импортозамещение в целом; во вторую – показатели зависимости от импорта национальных производств; в третью – показатели, с помощью которых возможно смоделировать развитие импортозависимости и импортозаме-щения [21].

Таким образом, учитывая позиции ученых в исследованиях процесса им-портозамещения, можно сделать вывод о том, что:

-

- импортозамещение – это самообеспечение и естественная потребность субъекта, которое направлено на выживаемость и создание экономического суверенитета;

-

- импортозамещение способствует формированию национальных производств, исходя из ресурсного потенциала страны, на базе которых в последующем создаются новые виды производств в соответствии с потребностями общества;

-

- на базе развития и укрепления фундаментальных производств импорто-замещение обеспечивает освоение малоизученных производств, создание новых производств, возникающих при смене технологических укладов, следовательно, им-портозамещение является способом эволюционного технологического и экономического развития;

-

- достигая оптимальных масштабов, импортозамещение возможно перевести в режим экспортоориентации, что позволяет расширить экономическую деятельность за территориальными пределами государства;

-

- создание механизмов управления импортозамещением в некоторой степени обеспечивает оптимизацию отраслевой структуры экономической системы, то есть активизируется системный закон пропорциональности композиции объекта;

-

- процесс импортозамещения является инструментом обеспечения полной технологической цепи – от добычи сырья до готовой продукции, предназначенной для розничного потребителя, тем самым еще и обеспечивая сохранность ключевых производств, рост добавленной стоимости, полный цикл воспроизводства, интенсификацию производства, увеличение производительности труда, создание благоприятной конъюнктуры рынка;

-

- импортозамещение способствует развитию внутренних региональных рынков, а также выступает инструментом создания баланса производственных сил на внутреннем рынке страны;

-

- импортозамещение является инструментом сглаживания социальнокультурных перекосов в обществе, то есть с помощью реализации процесса импорто-замещения создаются рабочие места, корректируются миграционные процессы, растет социальное благополучие населения, в дополнение к этому у страны формируется определенный международный экономический статус – такое положение государства, при котором в долгосрочном периоде наблюдается стабильное экономическое развитие;

-

- импортозамещение обеспечивает получение социозначимой прибыли. Прибыль измеряется не только в абсолютном денежном выражении, но и выгодными перспективами научнотехнологического развития, появлением новой уникальной продукции, а также возможностью перехода к рациональным моделям потребления и производства;

-

- импортозамещение обеспечивает экономический рост в результате прироста валового внутреннего продукта (ВВП).

С целью обоснования сформулиро- ванных выводов далее представим анализ выборочных показателей, характеризующих экономическое положение стран G7 и БРИКС и настоятельную необходимость развития процессов импортозамещения в России1.

Эмпирическое обоснование необ- ходимости реализации процесса им- портозамещения в России

Рассмотрим взаимосвязь динамики уровня внутреннего валового продукта и сальдо внешнеторгового баланса стран G7 и

БРИКС.

Лидером по уровню ВВП являются США, более чем на треть превышая уровень ВВП Китая, занимающего лидирующие позиции по показателю ВВП в группе БРИКС (рис. 1). Среди анализируемых стран Российская Федерация занимает существенно более низкие позиции. Так, в период с 2012–2016 гг. размер ВВП России снизился на 41%, с 2,17 трлн до 1,28 трлн долл. США, что является самым значительным снижением ВВП среди анализируемых стран. Первопричиной является сырьевая направленность экономики России, которая зависима от мировых цен на углеводороды. В дополнение к этому санкции западных стран в отношении России в 2014 г. негативно отразились на реальном секторе экономики, который зависим от поставок оборудования и комплектующих. Сравнительная динамика уровня ВВП (рис. 1) с ведущими промышленными странами мира подтверждает слабое присутствие на потребительском рынке России продукции конечного потребления отечественных производителей.

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

2013 США Франция Индия

2014 2015 2016

Китай Япония

Великобритания Италия

Канада ЮАР

Бразилия

Германия

Российская Федерация

Рис. 1. Динамика ВВП стран G7 и БРИКС, трлн долл. США*

* Составлено по источнику: The World

Bank. URL:

Особое внимание, следует обратить на лидеров группы семи (США) и БРИКС (Китай) по уровню ВВП. Так, США лидирует по уровню ВВП среди анализируемых стран, но при этом имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Данный факт свидетельствует о высоком уровне производства продукции конечного потребления. В свою очередь, Китай занимает второе место по уровню ВВП и имеет положи- тельную динамику данного показателя (рис. 1), что свидетельствует о высокой степени самообеспеченности экономики продукцией конечного потребления.

Далее проанализируем тенденции внешнеторгового оборота стран G7 и БРИКС. В таблице представлено сальдо внешнеторгового баланса анализируемых стран.

Сальдо внешнеторгового баланса стран G7 и БРИКС, млн долл. США*

|

Страна |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

|

Россия |

207472 |

210679 |

210296 |

160824 |

|

Германия |

243744 |

258880 |

283238 |

274515 |

|

Италия |

12438 |

40336 |

57648 |

50554 |

|

Великобритания |

–172387 |

–168525 |

–185785 |

|

|

Франция |

–108654 |

–104829 |

–100630 |

–68…840 |

|

Индия |

–192863 |

–150622 |

–140396 |

–124629 |

|

Китай |

230770 |

260950 |

380080 |

603690 |

|

Япония |

–86989 |

–117811 |

–121681 |

–23529 |

|

ЮАР |

–14043 |

–17719 |

–8730 |

–4069 |

|

Бразилия |

14203 |

–2498 |

–14055 |

12302 |

|

Канада |

–7590 |

–3528 |

4023 |

–14777 |

|

США (млрд) |

–790810 |

–750010 |

–789140 |

–803370 |

* Рассчитано по источнику: Федеральная служба государственной статистики. URL: free_doc/doc_2016/ (дата обращения: 18.09.2017).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что бóльшая часть анализируемых стран (Великобритания, Франция, Индия, Япония, ЮАР, Бразилия, Канада, США) имеют отрицательный показатель сальдо внешнеторгового баланса, то есть импорт превышает экспорт. Показатель сальдо внешнеторгового баланса США самый низкий среди анализируемых стран при наиболее высоком значении ВВП. Превышение импорта над экспортом, возможно, характеризует открытость и доступность экономики

США, а также то, что импортная продукция, поставляемая в США, является уникальной и дорогостоящей, либо ввозимая продукция является промежуточной и предназначена для дальнейшей переработки в продукцию конечного потребления.

Положительный показатель сальдо внешнеторгового баланса и высокий уровень ВВП имеет Китай (рис. 1), что свидетельствует об экспортоориентированной направленности экономики Китая.

В отношении России показатель сальдо внешнеторгового баланса положительный, но при этом наша страна занимает предпоследнее место по уровню ВВП в динамике за период 2012–2016 гг., уступая только ЮАР (рис. 1). Данный факт является подтверждением сырьевой направленности экономики России, то есть на экспорт идет продукция промежуточного назначения и сырье, причем в значительных масштабах.

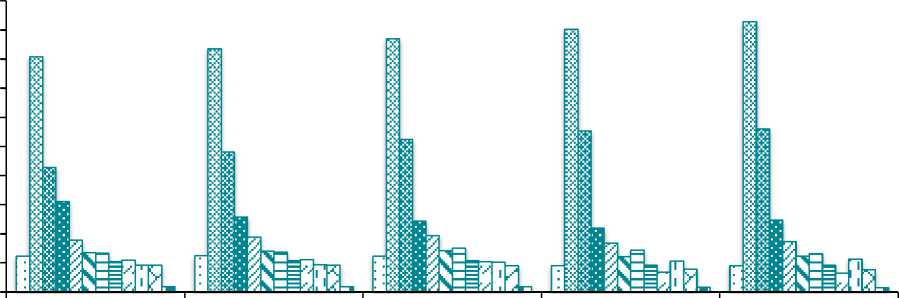

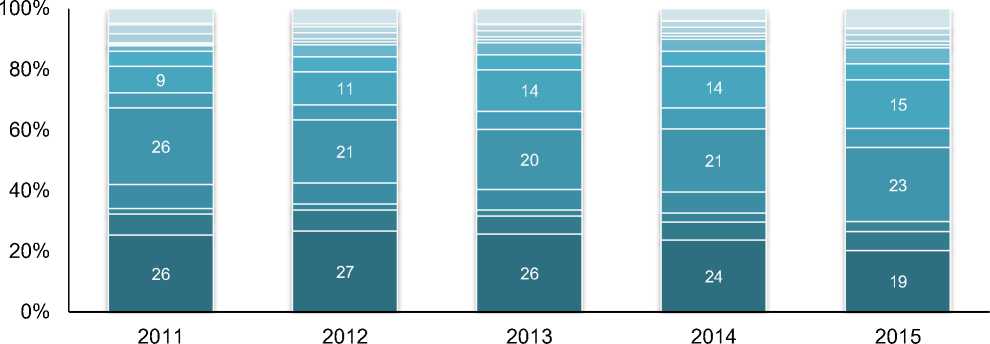

Около 70% экспорта России в 2011– 2015 гг. приходилось на сбыт полезных ископаемых (рис. 2). По данной группе экспортной продукции наблюдается снижение, но этот спад является незначительным и составляет 10%. Второй группой по объему в структуре российского экспорта является сбыт металлов. Объем сбыта металлов за анализируемый период ежегодно составлял около 10%. Рассматриваемые группы в структуре экспорта России являются продукцией промежуточного назначения.

■ полезные ископаемые

■ древесина

■ машины и оборудование

■ строительные материалы продукция растеневодства продукты питания обувь текстиль

■ металлы

■ продукция химической промышленности

■ транспорт

■ пластмасса и каучук

■ продукция животноводства

■ пушнина, кожаные изделия прочее

Рис. 2. Структура экспорта России за 2011–2015 гг., % *

* Рисунки 2, 3, 4, 5, 6, 7 составлены по источнику: The Atlas of Economic Complexity. URL: http://atlas. (дата обращения: 18.09.2017).

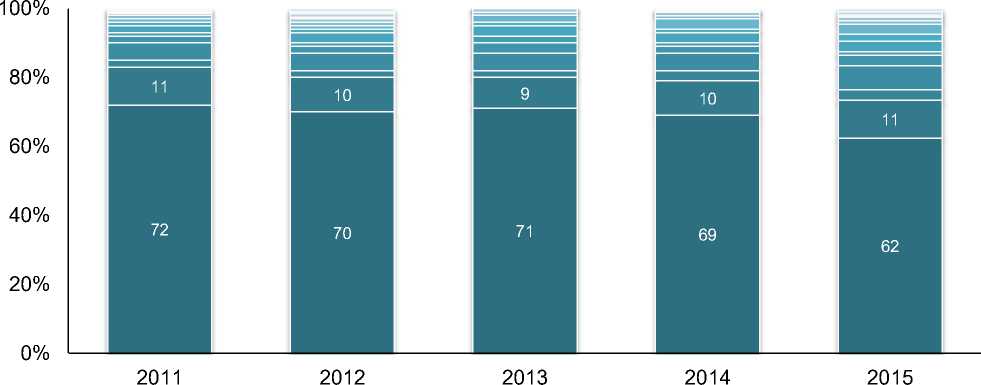

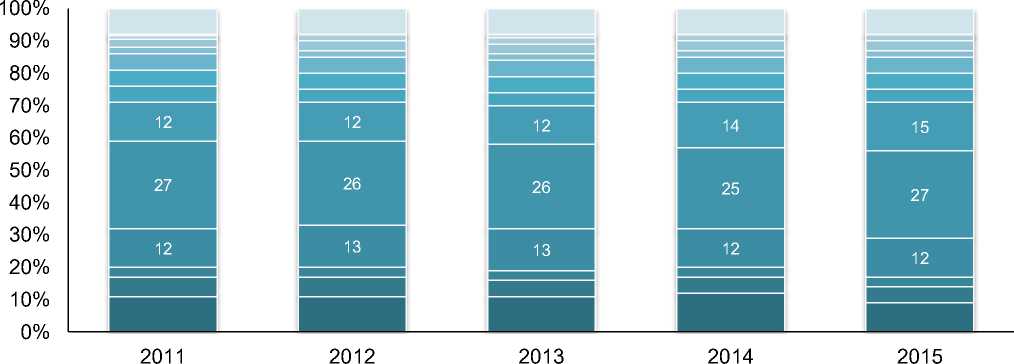

В структуре импорта России наиболее ярко представлены также две группы – машины и оборудование и транспорт (рис. 3). Ввоз машин и оборудования за последние пять лет составлял около 30% ежегодно, а транспорта около 15%. Обе группы являются конечной продукцией машиностроительной отрасли, а, следовательно, в целом ввоз в Россию импортной продукции машиностроительной отрасли составил примерно 40–50%.

полезные ископаемые древесина машины и оборудование строительные материалы продукция растеневодства продукты питания пушнина, кожаные изделия металлы продукция химической промышленности транспорт пластмасса и каучук продукция животноводства текстиль обувь

прочее

Рис. 3. Структура импорта России за 2011–2015 гг., %

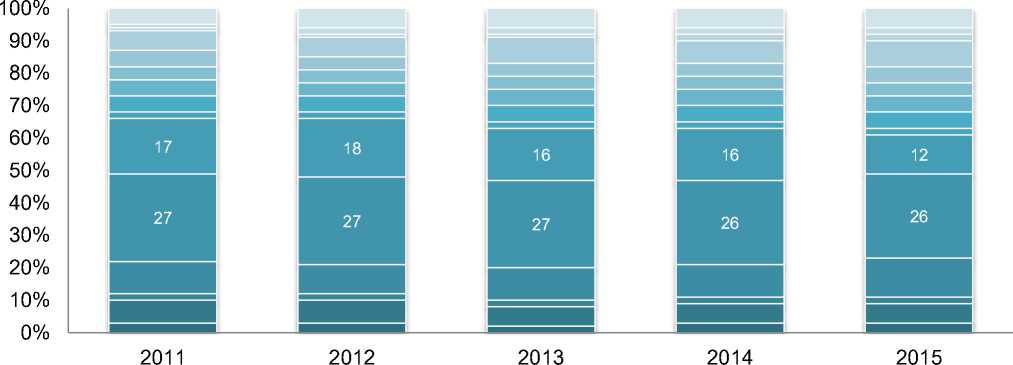

Для сравнения рассмотрим структуру импорта и экспорта стран-лидеров по уровню ВВП, входящих в группу G7 и БРИКС – США и Китая соответственно. Китай экспортирует около 45% продукции группы «машины и оборудование» (рис. 4). Если добавить к данной группе объем экспорта транспорта, то в целом Китай вывозит около 50% продукции машиностроительной отрасли.

рое место по объему в структуре импорта Китая занимает ввоз полезных ископаемых, на который также приходится около 20–25%. Причем 32% данного объема импортируемых машин и оборудования составляют электронные

интегральные микросхемы,

значительная часть которых ввозится в Китай из США, Японии, Южной Кореи и Германии. Перечисленные страны являются ли-

полезные ископаемые древесина машины и оборудование строительные материалы продукция растеневодства продукты питания пушнина, кожаные изделия прочее металлы продукция химической промышленности транспорт пластмасса и каучук продукция животноводства текстиль обувь

Рис. 4. Структура экспорта Китая за 2011–2015 гг., %

полезные ископаемые древесина машины и оборудование строительные материалы пластмасса и каучук продукция растеневодства продукты питания пушнина, кожаные изделия прочее металлы продукция химической промышленности транспорт пластмасса и каучук продукция животноводства текстиль обувь

Рис. 5. Структура импорта Китая за 2011–2015 гг., %

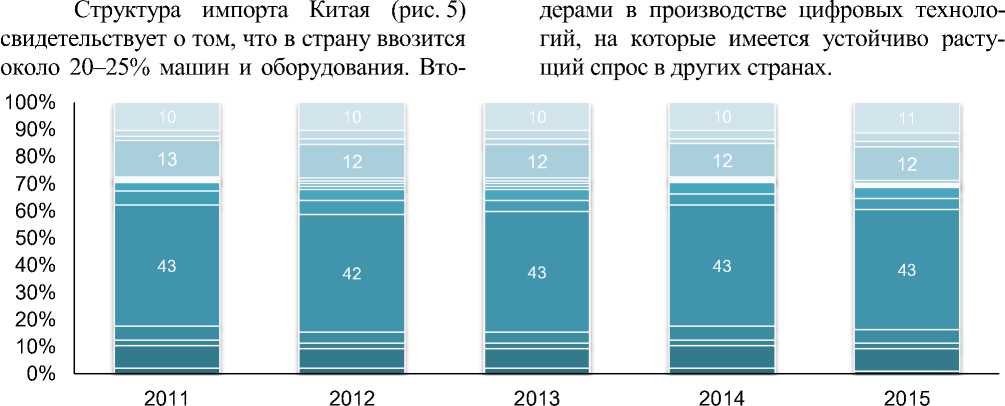

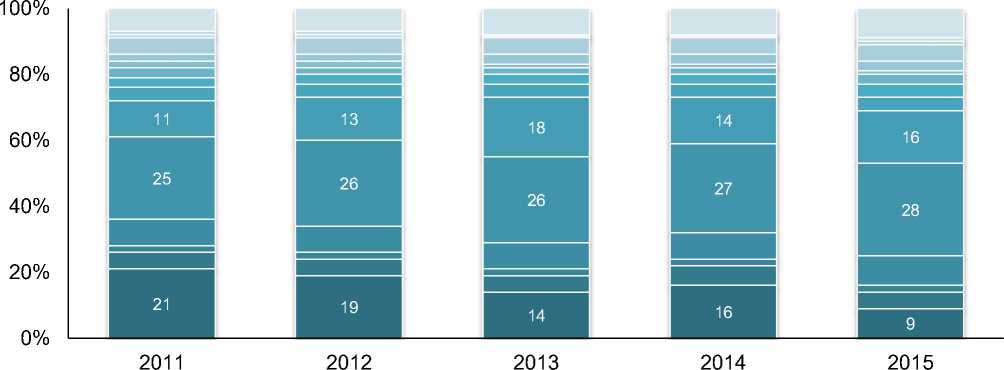

В период с 2011 по 2015 гг. США экспортировали ежегодно около 30% машин и оборудования, а также около 12–15% транспорта, что свидетельствует о значительной доле продукции машиностроения в структуре экспорта США (рис. 6). Количественная динамика структуры импорта США схожа с динамикой структуры экспор- та (рис. 7). Например, в 2011–2015 гг. США импортировали около 30% машин и оборудования и около 15% транспорта ежегодно. Подобная специфика и динамика структуры внешнеторгового оборота США показывает активный обмен продукцией машиностроения с другими странами.

полезные ископаемые древесина машины и оборудование строительные материалы продукция растеневодства продукты питания пушнина, кожаные изделия прочее металлы продукция химической промышленности транспорт пластмасса и каучук продукция животноводства текстиль обувь

Рис. 6. Структура экспорта США за 2011–2015 гг., %

полезные ископаемые древесина машины и оборудование строительные материалы продукция растеневодства продукты питания пушнина, кожаные изделия прочее металлы продукция химической промышленности транспорт пластмасса и каучук продукция животноводства текстиль обувь

Рис.7. Структура импорта США за 2011–2015 гг., %

Проведенный анализ эмпирических данных позволил выявить специфику экономического развития ведущих промышленных стран мира. По результатам анализа возможно сделать выводы о том, что экономика Китая является экспортоориентированной, США обладают масштабной и динамично растущей экономикой, а для России остается характерной сырьевая направленность хозяйствования. Наряду с этим выявлено, что движение мировых экспортно-импортных потоков свидетельствует о продуктовых потребностях ведущих промышленных стран и показывает, что значительную долю экспорта и импорта во внешнеэкономической деятельности этих стран занимает продукция машиностроительной отрасли.

Таким образом, полученные данные актуализируют необходимость реализации процесса импортозамещения с целью перехода экономики России от сырьевого к инновационному вектору развития. Курс на импортозамещение может быть продиктован стремлением государства решить несколько групп задач: экономических - повышение добавленной стоимости в масштабах национальной экономики; инновационных - например, вертикальная модер- низация производственных цепочек; связанных с суверенитетом - в частности, обеспечение технологической независимости. Все эти задачи являются оптимизационными, поскольку не могут быть решены полностью: нельзя оставить в национальной экономике всю добавленную стоимость того или иного сектора, следовательно, абсолютная технологическая независимость невозможна. Однако правомерен вопрос о пределах и формах, при которых активная политика импортозамещения приносит экономике пользу, причем как в средне-, так и в долгосрочном плане [16]. Соответственно возникает необходимость разработки отраслевых пропорций импортоза-мещения и импортозависимости в развитии региональных экономических систем, которые послужат ориентиром для установления границ и масштабов реализации им-портозамещения. Для этого следует обоснованно сформулировать систему общих принципов формирования отраслевых пропорций импортозамещения и импортозави-симости.

Принципы формирования экспортно-импортного баланса с учетом обеспечения отраслевых пропорций им- портозамещения и импортозависимости

Высокая степень импортозави-симости отраслей экономики ведет к снижению экономи- ческой, технологической и социальной без- опасности, а полное импортозамещение во всех отраслях невозможно и экономически нецелесообразно. В этом контексте представляется актуальным постановка принципов, определяющих основу формирования оптимальной отраслевых пропорций им-портозамещения и импортозависимости в Российской Федерации.

Принцип 1. Ведущая роль машиностроения в развитии национальной экономики и формировании новой промышленной революции. Влияние и роль машиностроения определяется тем, что данная отрасль является одной из ключевых отраслей экономики страны, тесно связанной с другими отраслями экономики, обеспечивающей их устойчивое функционирование, наполнение потребительского рынка и являющейся основой развития технологического ядра отечественной промышленно-сти2. Развитие машиностроения задает темп роста для других ведущих отраслей народного хозяйства. От темпов модернизации машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны, производительность труда в других отраслях народного хозяйства, продовольственная, социальная, экономическая, техническая, технологическая безопасность и обороноспособность государства. Машиностроение является важнейшей отраслью, определяющей и обеспечивающей как переход к прогрессивным технологическим укладам, так и поддержание существующего уклада в экономике страны.

Напомним, что технологический уклад представляет собой совокупность технологически сопряженных производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Технологический уклад формируется в рамках всей экономической системы, образуя макроэкономический производственный контур, и, таким образом, каждый технологический уклад является самовоспроизводящейся целостностью, вследствие чего техническое развитие экономики не может происходить иначе, как путем последовательной смены технологических укладов [22]. Пятый уклад опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных организаций и предприятий к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных сетью на основе Интернета и осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. Шестой технологический уклад характеризуется развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, авиаперевозки, существенно расширится применение возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Как известно, зачатки последующего технологического уклада всегда возникают в недрах предыдущего или даже пред-предыдущего уклада. А ростки седьмого уклада только-только начинают прорезаться, и потому они видны лишь тем, кто вплотную занимается технологиями седьмого уклада. По мнению российского исследователя И.А. Прохорова, принципиальным отличием седьмого технологического уклада от всех предыдущих будет включение в производство человеческого сознания [23]. В.И. Лепский поясняет, что приход седьмого технологического уклада связан с проявлением серьезной угрозы, связанной с появлением сверхлюдей, которые могут быстрее других использовать сетевые технологии организации в своих собственных целях. Угроза такого характера требует от общества нахождения адекватных форм организации жизнедеятельности [24]. Подобные конвергирующие технологии, отражающие изменения и взаимопроникновение различных отраслей хозяйствования, а также ориентированные на развитие человека, современные исследователи называют когнитивными технологиями, а точнее NВIСS-конвергенцией3 [25].

Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет не только ход научно-технического прогресса, но и инерцию мышления общества: новые технологии появляются значительно раньше их массового освоения. Процессы коренных изменений в технологиях широко освещены в книге Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» [26]. По его мнению, четвертая промышленная революция окажет кардинальное влияние на всю структуру мировой экономики.

К. Шваб определил движущие тренды четвертой промышленной революции по трем следующим блокам. Физический блок, который заключается в преобладании таких технологических мегатрендов, как беспилотные транспортные средства, аддитивное производство (технологии 3D- и 4D-печати), передовая робототехника и новые материалы многократного применения. Цифровой блок, который создан непосредственно четвертой промышленной революцией, является связующим звеном материальной и нематериальной информационной реальности. В цифровом блоке уже созданы платформы (Uber, Booking, Facebook и про- чие), так или иначе вовлекающие множество людей и организаций на глобальном уровне в экономические, социокультурные, политические и другие процессы. Биологический блок, направленный на объединение технических и технологических достижений и медицины, например генная инженерия. Возникшие тренды четвертой промышленной революции непосредственно реализуются путем активного использования продукции машиностроительной отрасли. Беспилотные транспортные средства, 3D- и 4D-принтеры, робототехника, термоактивные полимеры, область применения которых заключается в изготовлении различного рода деталей машин и оборудования, являются продуктами машиностроения. При этом обработка материалов из термоактивных полимеров осуществляется литьем и давлением – данные методы обработки материалов относятся к технологиям машиностроения. Цифровой продукцией невозможно воспользоваться без наличия специальных физических устройств – компьютеров, смартфонов, планшетов, датчиков, серверов, карт памяти и других технических средств, помогающих пользоваться информацией цифровой реальности. Перечисленные технические средства относятся к продукции машиностроения.

Таким образом, на современном этапе все сферы общества подвергаются радикальному изменению технологий, которые характеризуются огромной скоростью и сопровождаются конкуренцией. На сегодняшний момент в развитых странах господствует пятый технологический уклад. По оценкам специалистов, фактическое наступление шестого технологического уклада в лидирующих странах произойдет к 2018 г.

В России наиболее распространенным является четвертый технологический уклад. Удельный вес производств, соответствующих пятому технологическому укладу, возникшему в развитых странах в 90-е гг., составляет примерно 10%4. Исходя из такого представления технологической структуры экономики, ее динамика может быть описана как процесс развития и последовательная смена технологических укладов. Для того чтобы осуществить переход от четвертого к пятому технологическому укладу, в России необходима активизация различного рода машиностроительных производств, модернизированная продукция которых, в свою очередь, станет объектом обновления основного капитала и нематериальных активов других отраслей экономики и в конечном итоге приведет к выпуску национальной продовольственной и промышленной продукции, востребованной на местном потребительском рынке.

Еще одним важнейшим аргументом в пользу увеличения доли машиностроительных производств в отраслевой структуре региональных экономических систем и национальной экономической системе в целом является пример существующей потребительской реальности современного общества, которая свидетельствует о том, что все окружающие современного человека материальные и нематериальные блага произведены и активно производятся с помощью технических средств; быт современного человека в значительной степени наполнен продуктами машиностроения различной степени сложности и качества, и общественные потребности в использовании и обновлении этих технических средств ежегодно растут. Значительная часть предметов, окружающих современного человека, – одежда, мебель, бытовая техника, дом и другое имущество – созданы с помощью машин и техники, даже приготовление блюд в домохозяйствах осуществляется с помощью техники и специального инвентаря. У современных домохозяйств как экономических единиц, имеются устойчивые потребности как в материальных, так и в нематериальных благах, которые прежде всего направлены на экономичное и эргономичное использование ресурсов и времени. Освобождение экономически активного населения от монотонного и рутинного домашнего труда, обеспечение средствами коммуникаций для решения экономических и творческих задач на современном этапе развития общества достигается именно с помощью различного рода технических средств, которые являются продукцией машиностроительной отрасли.

Таким образом, одним из условий того, что производства с низкой степенью самообеспеченности становятся импортозависимыми, является невозможность быстрой модернизации основных фондов под потребности субъектов экономических систем. Отсутствие или сильное моральное устаревание основных производственных фондов организаций, особенно их активной части, используемых в определенной отрасли, приводит к неспособности предприятий выпускать конкурентоспособную продукцию, отвечающую запросам современной потребительской среды общества [27]. Пребывание российской экономики на четвертом технологическом укладе сильно затянулось, причем некоторые подотрасли машиностроения, соответствующие четвертому технологическому укладу, такие как тракторостроение, станкостроение, инструментальная промышленность, имеют симптомы регресса.

Принцип 2. Эффективный механизм пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов экономической системы. В последнее десятилетие коллаборативный принцип реализации биз-нес-процессов получил широкое распространение в экономике развитых стран [28]. Суть принципа состоит в привлечении к сотрудничеству партнеров, работающих на собственном основном капитале, что позволяет снизить среднюю цену основного капитала компании, тем самым уменьшая издержки производства. Данное допущение служит материальной причиной успешного использования коллаборативного взаимодействия в предпринимательстве [29].

Существует технологическая, конкурентная и корпоративная причины, которые позволяют считать коллаборативное взаимодействие выгодным для субъектов экономической деятельности.

Технологическая причина проявляется в том, что многие технологические и технические знания нельзя приобрести быстро и «готовыми», так как они заложены в умах и практиках ученых и инженеров. Сотрудничество способствует созданию механизма, посредством которого эти знания могут быть активно и без весомых затрат внедрены в производство и монетизированы. Это предотвращает проблему оценки нематериальных активов, т.к. подобное сотрудничество опирается на взаимообмен достижениями субъектов про-странственно-эконо-мической коллаборации [30]. Это позволяет распределять затраты и риски, связанные с технологическим развитием. Организации и предприятия в партнерстве разрабатывают сложные и системные технологии, которые они не могли бы создать самостоятельно. Сотрудничество позволяет организациям и предприятиям осуществлять «краткий обзор информации» о развивающихся технологиях без мощного инвестирования в создание или приобретение новых технологий.

Необходимость использования принципа коллаборативного взаимодействия вызвана также и конкурентной причиной. Большое число экономистов и социологов утверждают, что технологии и рынки становятся более глобальными. Сотрудничество может позволить организациям получить доступ к специальным навыкам в других странах или на изолированных рынках. Коллаборативное взаимодействие также содействует позициям организаций и предприятий по отношению к их конкурентам. Партнерские отношения между двумя крупными мощными организациями в новой технологии могут удержать другие организации от попыток конкурировать с ними в этой технологии. Совместная работа также может помочь в создании новых технических стандартов, которые могут дать огромные конкурентные преимущества тем организациям, которые являются мировыми лидерами и принимают участие в их разработке. Например, в автомобильной промышленности, ассам- блеры5 конечной продукции все больше требуют значительных технологических данных от своих поставщиков. Подобное содействие создает и укрепляет эти связи. Малым организациям коллаборативное взаимодействие дает возможность получить дополнительные специальные знания (компетенции) и доход от крупных фирм, репутация которых зачастую повышается через такую взаимосвязь [31]. Очевидно, что кол-лаборативное взаимодействие способствует ускорению исследований и разработок в рамках организации уже действующих производств.

Альтернативой сотрудничеству с другой организацией (организациями) является ее слияние или приобретение. Только ограниченное количество поглощений действительно преуспевает в конкурентной среде рынка, однако в случае крупных компаний, приобретающих малые предприятия, этот процесс может уничтожить все сильные стороны приобретаемой организации, такие как скорость действия и гибкость, которые привлекли крупную организацию в первую очередь, то есть произойдет отрицательный синергетический эффект. Пространственно-экономическая коллаборация способна вывести интеграционные процессы на новый уровень, не прибегая к полному слиянию или приобретению. Кроме того, она гарантирует период адаптации организаций друг к другу до принятия решений о том, совместимы ли производственные возможности данных организаций и могут ли они быть эффективно объединены. Это является корпоративной причиной, направляющей организации на коллаборативное взаимодействие [32].

Таким образом, есть ряд причин, почему организациям необходимо придерживаться принципа коллаборативного взаимодействия. Однако при этом возникает проблема создания эффективного механизма пространственно-экономической коллабо- рации между субъектами экономической системы [33].

Следует признать тот факт, что сотрудничество является полезным и необходимым в условиях критической импортоза-висимости и низкой самообеспеченности экономики. Вовлеченные в сотрудничество автономные или полуавтономные субъекты хозяйственной деятельности формально и неформально взаимодействуют, создавая взаимовыгодные условия в процессе производства общественно-полезных благ [34].

Разработка эффективного механизма пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов экономической системы будет способствовать формированию потенциально важной синергии между организациями различной отраслевой принадлежности с различными возможностями и способностями. Коллаборация рассматривается не только как метод создания новой информации, но и как способ повышения способности субъектов экономической системы осваивать технологическую новизну и учитывать изменения, которые импортируются из других стран. Создание, укрепление и развитие коллаборативных связей будет способствовать развитию импортозамещающих производств в направлении устойчивой самообеспеченности и экспортоориентации [34; 35].

Принцип 3. Учет циклического характера развития экономики в формировании оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозави-симости. Процессы и явления - социальные, культурные, экономические, исторические - носят циклический характер. Цикличность как явление в развитии экономических систем стали рассматривать в последнее два столетия, при этом такие науки, как философия и история, изучают данный феномен как часть мироздания с древних времен. С позиции экономической науки цикл является периодом между двумя подобными (но не всегда одинаковыми) состояниями экономической конъюнктуры.

Известно, что теории экономического цикла, можно подразделить в первую очередь на теории которые являются экс-тернальными (внешние), и теории, которые являются интернальными (внутренними). Экстернальные концепции определяют главную причину экономического цикла за пределами экономической системы: солнечные пятна; открытие месторождений золота; освоение новых территорий; войны и революции; мощные прорывы в технологиях, позволяющие коренным образом изменить структуру общественного производства. Интернальные теории отражают главные причины экономического цикла внутри самой экономической системы. Согласно этому подходу в каждом подъеме содержатся «зерна» спада, а каждый спад экономики несет в себе «семена» оживления. И так до бесконечности. Здесь имеет место самовоспроизводящаяся система экономического цикла [36].

Следовательно, при формировании оптимальных отраслевых пропорций им-портозамещения и импортозависимости следует учитывать цикличность развития экономики, ввиду того что из-за большого многообразия факторов, воздействующих на экономические системы, экономический цикл имеет множество переменных, что свидетельствует о высокой степени подвижности производственных и рыночных процессов в экономических системах. Возможно предположить, что пропорции им-портозамещения и импортозависимости в фазах развития экономического цикла будут различны. Актуальной становится разработка эффективного инструментария управления движением экспорта и импорта в фазах развития экономического цикла, где активизация или деактивизация процесса импортозамещения служила бы способом, сглаживающим прохождение переходных периодов и неблагоприятных фаз экономического цикла. Субъекты государственного регулирования экономики, проводя политику импортозамещения, могут сглаживать негативные экономические и рыночные явления в фазах циклического развития экономики. В дополнение к этому процесс им-портозамещения и процесс экономического роста являются стимулами друг для друга, то есть процесс импортозамещения ведет к снижению импорта и экономическому росту, в свою очередь, экономический рост приводит к вытеснению экспорта, порождая процесс импортозамещения.

Принцип 4. Учет специфики строения и функционирования региональной экономической системы в формировании оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимо-сти. Процессы импортозамещения и им-портозависимости для разных типов регионов могут протекать по-разному, и организовать их необходимо по-разному. Очевиден и тот факт, что отраслевые пропорции импортозамещения и импортозависимости в региональных экономических системах будут различны.

Экономическая система - это набор взаимосвязанных и взаимозависимых экономических процессов, образующих механизм хозяйственных отношений в обществе. Предприятия, организации и домохозяйства как малые экономические системы являются элементами экономической системы высшего уровня - региональной экономической системы. Они могут быть расположены на территориях разного размера - от федеральных до муниципальных административных округов.

Национальная экономическая система, в свою очередь, состоит из множества региональных экономических систем и, соответственно, включает предприятия и домашние хозяйства в качестве первичных элементов региональной экономической системы. Исходя из этого, национальная экономическая система является частью глобальной (мировой) экономической системы, включающей многие другие национальные экономические системы, в том числе региональные экономические системы, расположенные на их территории.

Системность, цикличность и динамичность экономических процессов, а также степень сложности, устойчивости/ неустойчивости, открытости/замкнутости, реактивности/инертности региональных экономических систем, необходимо учитывать в основе формирования оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и импортозависимости. Учет специфики региональной экономической системы позволит подбирать уникальные механизмы организации и управления процессов им-портозамещения и импортозависимости для разных типов региональных экономических систем.

Таким образом, региональная экономическая система как объект исследования является сложной, динамичной, способной к развитию системой, и так как она встроена в национальную экономическую систему, а национальная в мировую, то характер производства и потребления определяет содержание взаимодействия процессов импортозамещения, импортозависимости и экономического роста. Из этого следует, что формирование экспортно-импортного баланса с учетом обеспечения отраслевых пропорций импортозамещения и импорто-зависимости в различных регионах необходимо организовывать с учетом специфики региональной экономической системы в целом.

Принцип 5. Инвестирование региональных отраслей, образующих основу формирования оптимальных отраслевых пропорций импортозамещения и им-портозависимости. Эффективная деятельность домохозяйств, организаций и отраслей любой региональной экономической системы определяется качеством активной части основных фондов, таких как машины, оборудование, транспорт, оргтехника, то есть продукцией машиностроительной отрасли. Существующие проблемы материально-технической базы препятствуют производству и воспроизводству конкурентоспособной продукции в других отраслях народного хозяйства. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо помнить о создании благоприятных условий для организаций отрасли машиностроения в региональных экономических системах.

Принимая во внимание отраслевую взаимосвязь и взаимозависимость, предлагаем разделить промышленное производство определенной региональной экономической системы на три отраслевые зоны.

Первая отраслевая зона будет характеризоваться степенью развития машиностроительной отрасли. Вторая отраслевая зона – уровнем развития таких ведущих направлений эффективного и долгосрочного эволюционирования, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт и связь. Третью отраслевую зону образуют оставшиеся секторы экономики, возникающие и развивающиеся исходя из потребностей рынка (рис. 8).

ОЗ 1

ОЗ 2

ОЗ 3

Рис. 8. Схема положений отраслевых зон. ОЗ 1 – первая отраслевая зона, ОЗ 2 – вторая отраслевая зона, ОЗ 3 – третья отраслевая зона

Отрасли, образующие вторую отраслевую зону, в этом случае занимают промежуточное положение и будут являться объектом инвестирования, так как данные отрасли обеспечивают социальную и экономическую безопасность региональной экономической системы и одновременно выполняют роль заказчиков продукции машиностроительной отрасли. Это обусловлено тем, что деятельность отрасли сельского хозяйства в современных условиях невозможна без использования сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования. Основные производственные фонды транспортной отрасли подвержены быстрому физическому износу и вследствие этого нуждаются в интенсивной реновации. Развитие связи и телекоммуникаций носит стремительный характер, и оборудование в данной отрасли быстрыми темпами устаревает, а следовательно, телекоммуникационные фонды необходимо обновлять в пользу новых технологий и оборудования. Функ- ционирование субъектов экономических систем разного порядка невозможно без условия устойчивости и возобновляемости различных видов энергии, особенно электроэнергии. Отрасль сельского хозяйства обеспечивает продовольственные потребности населения. Транспорт и связь предназначены для формирования и создания материальной и нематериальной коммуникационной среды, что объективно предопределено четвертым, пятым и шестым технологическими укладами. Развитие энергетической отрасли определено потребностью общества в наличии и доступности электроэнергии в любой точке мира.

Следовательно, эффективное инвестирование отраслей первой и второй отраслевых зон будет способствовать формированию оптимальных востребованных технологическим укладом пропорций им-портозамещения и импортозависимости, что позволит:

-

- снизить неопределенность, гармонизировать и сбалансировать экспортноимпортные потоки региональных экономических систем;

-

- придать бóльшую устойчивость региональной экономической системе;

-

- оптимизировать прогнозирование рыночных ситуаций и сценариев;

-

- усилить перспективы конвергенции регионов, что особенно актуально для территориально удаленных, депрессивных и эксклавных регионов Российской Федерации.

Таким образом, с научнопрактической точки зрения каждый из сформулированных принципов обусловлен следующими приоритетами:

-

1. Ведущая роль машиностроения является инструментом перехода к последующим технологическим укладам и формирования цифровой экономики.

-

2. Эффективный механизм пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов экономической системы гармонизирует производственно-коммерческие отношения.

-

3. Учет циклического характера развития экономики в формировании оптимальных отраслевых пропорций импорто-замещения и импортозависимости помогает эффективно проходить этапы жизненного цикла национальной экономической систе-

- мы.

-

4. Учет специфики региональной экономической системы в формировании оптимальных отраслевых пропорций им-

- портозамещения и импортозависимости способствует проектированию уникального экспортно-импортного баланса для различ-

- ных экономических систем.

-

5. Инвестирование региональных отраслей, образующих основу формирования оптимальных отраслевых пропорций

импортозамещения и импортозависимости, содействует рационализации производственно-коммерческих отношений.

Заключение

Несмотря на то что в мировой практике хозяйствования импортозамещение не новое явление, вопрос о его применении и реализации становится актуальным в условиях проявления различного рода экономических, технологических, политических и социокультурных трансформаций. Важным является то, чтобы импортозамещение не было направлено на постоянную максимизацию добавленной стоимости национальной экономики, а было организовано путем эффективных механизмов и выработки оптимальных пропорций, способствующих совершенствованию экономической системы.

Проведен обзор научных суждений о процессе импортозамещения, который позволил сформировать теоретическую основу настоящего исследования. Эмпирический анализ динамики внутреннего валового продукта и экспортно-импортных потоков стран G7 и БРИКС позволил в практическом аспекте актуализировать необходимость реализации процесса импортозаме-щения в России. На основании этого были сформулированы принципы формирования экспортно-импортного баланса с учетом обеспечения отраслевых пропорций, которые являются методологическими основаниями проведения дальнейших исследований в данном направлении. На наш взгляд, в перспективе данное исследование должно быть направлено на решение следующих взаимосвязанных задач: 1) определить оптимальные отраслевые пропорции импорто-замещения и импортозависимости с учетом цикличности экономического развития; 2) разработать эффективный механизм обеспечения пространственно-экономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов региональной экономической системы; 3) разработать комплекс мероприятий по реализации механизма обеспечения пространственноэкономической коллаборации импортозамещающих и импортозависимых субъектов региональной экономической системы.

Список литературы Принципы формирования экспортно-импортного баланса в реализации процесса импортозамещенияв региональных экономических системах России

- Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Директ медиа паблишинг, 2008. 431 с

- Bruton H.J. Import Substitution//Handbook of Development Economics. Vol. II/Ed. by H. Chenery, T.N. Srinivasan. 1989. 1603 p

- Полтерович В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации//Вопросы экономики. 2009. № 6. C. 4-22

- Ченери Х., Картер Н. Внутренние и внешние аспекты планов и процесса экономического развития//Конференция по долгосрочному планированию и прогнозированию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 77-110

- Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск: Культурное наследие, 2008. 294 с

- Prebisch R. Theoretical and practical problems of economic growth. Lake Success, NY: United Nations Publ., 1950. 66 p

- Toye J. Hans singer’s debts to Schumpeter and Keynes//Cambridge Journal of Economics. 2006. № 30. P. 819-833 DOI: 10.1093/cje/bel033

- Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992. 92 с

- Clark P.B. Planning import substitution. North-Holland Publ., 1970. 315 p

- Persky J., Ranney D., Wiewel W. Import substitution and local economic development//Economic Development Quarterly. 1993. Vol. 7. Iss. 1. P. 18-29

- Кадочников П.А., Синельников-Мурылев С.Г., Четвериков С.Н. Импортозамещение в Российской Федерации в 1998-2002 гг. М.: Институт экономики переходного периода, 2003. 95 с

- Бодрунов С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015. 171 с

- Моисеев В.В. Импортозамещение: проблемы и перспективы в России. М., Берлин: Директмедиа, 2016. 362 с

- Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации экономики региона. Инновационный аспект. На примере Нижегородской области//Инновации. 2011. № 5. С. 90-93

- Фальцман В.К. Приоритеты структурной политики: импортозависимость, импортозамещение, экспортоориентация инновационной продукции промышленности//ЭКО. 2014. № 5. C. 162-180

- Симачёв Ю.В., Кузык М.Г., Зудин Н.Н. Импортозависимость и импортозамещение в российской обрабатывающей промышленности: взгляд бизнеса//Форсайт. 2016. Т. 10, № 4. С. 25-45 DOI: 10.17323/1995-459X.2016.4.25.45

- Назарчук Е.Н. Импортозамещающая стратегия развития российских предприятий//Инновационное развитие экономики: теория и практика. Материалы VI междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и аспирантов, Ярославль, 1-2 нояб. 2005 г. С. 104-106

- Анимица Е.Г., Анимица П.Е., Глумов А.А. Импортозамещение в промышленном производстве региона: концептуально-теоретические и прикладные аспекты//Экономика региона. 2015. № 3 (43). C. 160-172 DOI: 10.17059/2015-3-14

- Колотов К.А., Жиронкин С.А., Гасанов М.А. Экономические, технологические и социальные основы неоиндустриального импортозамещения. Томск: STT, 2016. 210 с

- Волкодавова Е.В., Жабин А.П. Формирование политики импортозамещения в промышленности российской федерации//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 5. C. 151-156

- Стрижкова Л.А. Использование таблиц «затраты -выпуск» при оценке зависимости российской экономики от импорта и процессов импортозамещения//Вопросы статистики. 2016. № 5. C. 3-22

- Глазьев C.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с

- Прохоров И.А. Начало 7-го технологического уклада. URL: http://www.energoinform.org/pointofview/prohorov/7-tech-structure.aspx (дата обращения: 25.06.2017)

- Лепский В.Е. Проблема сборки субъектов развития в контексте эволюции технологических укладов//Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. М.: ООО Издательство МБА, 2013. С. 67-81

- Ефременко Д.В., Гиряева В.Н., Евсеева Я.В. NBICS-конвергенция как проблема социально-гуманитарного знания//Эпистемология и философия науки. 2012. № 4 (34). C. 112-129

- Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 110 с

- Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке//Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 22-32

- Бывшев В.А., Чистов Д.В. Принцип коллаборативного взаимодействия и оптимальный размер компании//Экономическая наука современной России. 2015. № 3 (70). C. 103-110

- Смородинская Н.В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу. M.: ИЭ РАН, 2015. 344 c

- Dodgson M., Gann D.M, Phillips N. Collaboration and innovation management//The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford, UK. Oxford University Press. 2014. P. 462-481 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001

- Dodgson M. Technological collaboration: Problems and pitfalls//Technology Analysis and Strategic Management. 1992. Vol. 4. № 1. P. 83-88

- Ansell C., Gash A. Collaborative governance in theory and practice//Journal of Public Administration Research and Theory. 2008. Vol. 18. № 4. P. 543-571 DOI: 10.1093/jopart/mum032

- Thomson A.M., Perry J.L. Collaboration processes: Inside the black box//Public Administration Review. 2006. Vol. 66. Iss. s1. P. 20-32 DOI: 10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x

- Beauregard R.A., Lawless P., Deitrick S. Collaborative strategies for reindustrialization: Sheffield and pittsburgh//Economic Development Quarterly. 1992. Vol. 6. № 4. P. 418-430

- Sharp M. Europe: collaboration in the high technology sector//Oxford Review of Economic Policy. 1987. Vol. 3. № 1. P. 52-65

- Цветков В.А. Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект. М.: Нестор-История, 2012. 504 с