Принципы подготовки к предпринимательской деятельности студентов аграрных вузов

Автор: Лукьянова Е.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 4 (37), 2004 года.

Бесплатный доступ

Показаны принципы подготовки к предпринимательской деятельности студентов института менеджмента Саратовского госагроуниверситета, а также их представления о характере предпринимательской деятельности и социальной роли российских фермеров. Раскрываются взгляды современных социологов на проблемы культуры села и социальные функции сельских предпринимателей.

Короткий адрес: https://sciup.org/147135948

IDR: 147135948

Текст научной статьи Принципы подготовки к предпринимательской деятельности студентов аграрных вузов

Показаны принципы подготовки к предпринимательской деятельности студентов института менеджмента Саратовского госагроуниверситета, а также их представления о характере предпринимательской деятельности и социальной роли российских фермеров. Раскрываются взгляды современных социологов на проблемы культуры села и социальные функции сельских предпринимателей.

Principles of entrepreneural training of the students of the Institute of Management of the Saratov State Agrarian University, as well as their views concerning the essentials of entrepreneural activity and the social role of Russian farmers are shown. Views of different modern sociologists on the problems of village culture and social functions of rural owners are revealed in the article.

Развитие предпринимательства рассматривается рядом авторов как одна из ключевых характеристик модернизации. Как замечает Д. Макклелланд, к числу основных препятствий модернизации относятся отсутствие установки на предпринимательство, приверженность традиционным формам хозяйственной деятельности. По оценке А. Инкелеса, Д. Смита, менталитет современного человека определяется следующими параметрами: это осведомленный гражданин, уверенный в своих силах, обладающий самостоятельностью взглядов, не поддающийся влиянию традиционалистских установок, с ориентацией на новый опыт и новые идеи, широким кругозором и гибкостью мышления. При этом подчеркивается значение длительного формального образования, урбанизации жизненных стилей, участия в рациональной организации производства.

Транзитивный социум формулирует для себя новые истолкования не только средств, но и целей; его преобразование конституируется как изменение прежде всего дискурсивных правил. С этих позиций может эффективно интерпретироваться логика развития предпринимательства в нашей стране. Данный процесс подспудно шел в СССР начиная с 1960-х гг., когда на уровне частного обмена подобная деятельность трактовалась как противозаконная, спекулятивная, а на уровне управления предприятиями — как злоупотребления служебным положением. Эпизод со Стародубцевым представляется в высшей степени типич ным. Будучи руководителем сельскохозяйственного предприятия, он подвергался в советскую эпоху преследованиям, и его стремление к хозяйственной автономии трактовалось едва ли не как антигосударственная деятельность (в определенном смысле так оно и было, поскольку государство претендовало на тотальный контроль и распоряжение всеми ресурсами). Участие Стародубцева в ГКЧП в полной мере продемонстрировало характер его политических убеждений. Однако объективно он действительно участвовал на протяжении 70—80-х гг. в разрушении советской системы (естественно, не желая того), поскольку был агентом процессов изменения дискурсивных правил, а именно это изменение и сделало крах «реального социализма» неизбежным.

Альтернативная модель развития аграрного сектора была предложена в конце 1990-х гг. рядом специалистов (А.В. Акимов, Г.К. Широков, С.И. Лунев)1. В ее основе лежит парадоксальная, на первый взгляд, идея, в соответствии с которой разрабатывается вариант стратегического развития России, ориентированный на применение передовых европейских и американских технологий для подъема продуктивности сельского хозяйства России до уровня, позволяющего выйти в качестве экспортера на мировой рынок продовольствия. Эта модель практически исключает сельское предпринимательство как выражение хозяйственной инициативы: активность сельских производителей подчиняется

логике реализации некоего общегосударственного проекта, планируемого централизованно и не предполагающего каких-либо форм антиципарной демократии.

Нельзя не согласиться с резким, но абсолютно справедливым замечанием А.В. Акимова: сборка телевизоров или автомобилей из импортных деталей предполагает более простые технологии, чем использующее биотехнологию и генную инженерию современное сельское хозяйство. Собственно, миф о примитивном характере труда в аграрной сфере представляет собой часть политики подчинения ее сфере индустриальной, политики, ориентированной на ограбление села посредством превращения его в периферию индустриального ядра экономики. Суть этого подхода, впрочем, отнюдь не в специальной «антиаграрной» направленности. Тотальное опрощение, превращение человека в частичного работника, утверждение конвейерной организации реализуются и в промышленности, и, как показал М. Фуко, во всех сферах жизнедеятельности индустриального общества: клиника и фабрика дают образцы дисциплинирующих практик для образования, политики, повседневности.

Существует мнение, что переход к демократии и адаптация к ценностям современного рыночного общества представляют для российских граждан не большую сложность, чем для граждан других посткоммунистических стран, например государств Восточной Европы. Те, кто разделяет такой взгляд, исходят из того, что российское общество является урбанизированным, индустриальным, ценности же архаичного, традиционного социума в советский период были разрушены вместе с патриархальным бытом и прежними сословиями. Однако при этом в тени остается одно важное обстоятельство, составляющее исключительную особенность советского общества (отсутствовавшую даже в бывших социалистических странах Восточной Европы). Речь идет о глубине социальных разрушений, о том, что вместе с архаикой были уничтожены и ростки самосознания личности, автономной от государства, а на расчищенном таким об разом поле сформировалась совершенно особая, по-своему уникальная система ценностей советского человека. Эта система ценностей существенно отличалась от тех ценностных ориентаций, которые преобладали в странах Западной и Восточной Европы или Латинской Америки, совершавших более или менее успешный переход к демократии и рынку.

Устойчивый отрыв элитообразующих групп от массовых слоев определяется стремлением российского «истеблишмента» консолидировать общество на приемлемых для этих элит ценностных основах современного общества — образованности, профессионализме, личном достоинстве, трудолюбии, правах человека. Проблема в том, что такому стремлению противостоит пассивное, но весьма устойчивое сопротивление большинства массовых групп, оказавшихся в положении социальных аутсайдеров и не заинтересованных в консолидации общества по правилам, предложенным элитой, и на основе таких ценностных приоритетов, которые не оставляют им надежды на изменение своего сегодняшнего бедственного положения.

По суждению большинства аналитиков, сквозной для всех 1990-х гг. в России является тенденция формирования и развития так называемого «потребительского адаптационного индивидуализма»2. Индивидуализм, характерный для постсоветского человека, — это не индивидуализм западного общества, предполагающий наличие гражданского общества, развитой системы социальных связей, культуры участия. Постсоветский индивидуализм — прежде всего не вполне адекватная реакция на прежний, во многом насаждавшийся сверху коллективизм; оборотной его стороной являются распад социальных связей, слабость гражданского общества, отсутствие солидарности в отстаивании своих социальных и политических прав. В отличие от консолидированного западного общества российское общество атомизирова-но, причем это состояние характеризует все его основные социальные группы.

Однако исследованиями Т. Шанина, В.Г. Виноградского, О.П. Фадеевой в достаточной степени показано, что вышеприведенное утверждение не в полной мере может быть отнесено к сельским сообществам. Здесь социальные сети имеют первостепенное значение для выживания и потому процессы атомизации пошли менее интенсивно, нежели в городе. Такая ситуация, помимо всего прочего, открывает возможности для приобретения предпринимательством роли вектора, определяющего логику строительства символического универсума.

По мнению Д.А. Алисова, культура села является составной частью культуры города. Сельская культура отличается от городской не только и не столько количественными и даже качественными параметрами основных составляющих, сколько технико-организационными, пространственно-временными и функциональными характеристиками. Не только город пришел в деревню, но и деревня «пришла» в город. При этом культура села в современных условиях имеет сложный многослойный характер. Она состоит, как минимум, из традиционной сельской культуры и агроиндустриальной культуры новой формации3.

Многослойность культуры села обусловлена, в частности, включением в нее элементов, не принадлежащих собственно урбанистической цивилизации, а ранее внедренных в городскую культуру при «размывании» ее в результате массовых миграционных движений (прежде всего в эпоху «большой сделки», по определению V. Dunham). Следовательно, мы имеем дело со своего рода «волной прошлого»4. Не все то, что сегодня город может предложить деревне, принадлежит современной информационной цивилизации. Стоит вспомнить, что популярная в 60—70-е гг. (и своеобразным образом ожившая на рубеже 80—90-х гг.) «деревенская проза», артикулировавшая традиционные ценности как противовес модернизации, находила сбыт именно в городской среде. Сельское население тогда, и тем более теперь, жило не ностальгией по утрачиваемым патриархальным ценностям, а стремлением к благополучию (стандарты которого, конечно, менялись).

Статус сельских предпринимателей на сегодня нельзя полагать устоявшимся. В сельских сообществах присутствуют разные суждения относительно принадлежности к данной группе, ее признаках. В современном понимании различие статусов не обязательно должно сводиться к их неравенству. Социальная дифференциация может становиться, но не обязательно становится основой социальной градации. Статус изменяется в зависимости от социального контекста, при этом соотношение значимости ас-криптивного и достигнутого статуса тоже может меняться.

Переход от однофакторных теорий статуса к многофакторным, предполагающим ряд измерений статусной позиции, сопровождается введением понятий стратификационного профиля и профиля стратификации. Ими оперируют при анализе проблем статусной несовместимости — противоречий в статусных наборах или статусных характеристиках одного статусного набора. Следствием такого противоречия становится ролевой конфликт, базовую модель преодоления которого Г. Ленски описал в концепции кристаллизации статуса. Кристаллизация — процесс, в котором статусные характеристики приходят в соответствие главным образом на основе согласования их общественного восприятия.

По данным опросов, проведенных в Новокузнецке, структура представлений о социальных функциях предпринимательства такова (%):

-

1) создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы — 56,88;

-

2) снижение социальной напряженности в городе — 20,38;

-

3) улучшение обеспечения населения товарами и услугами — 52,88;

-

4) снижение цен за счет конкуренции — 42,13;

-

5) дополнительные налоговые поступления в бюджет города — 40,75;

-

6) увеличение количества некачественных товаров и услуг — 13,75;

-

7) увеличение масштабов незаконной деятельности — 20,13;

-

8) обнищание большинства за счет обогащения меньшинства — 12,25;

-

9) увеличение количества людей без социальных гарантий на пенсию, больничный, отпускные — 21,50;

-

10) увеличение количества «спекулянтов», «мешочников» — 11,13;

-

11) отсутствие изменений — 10,00.

Как видим, и позитивные соображения (снижение уровня безработицы), и негативные (увеличение числа людей без социальных гарантий) связаны с представлениями советской эпохи о «градообразующей роли» предприятий, обременяющими производственную деятельность обязательствами перед социальной сферой.

В нашем эмпирическом исследовании 2002 г. была осуществлена оценка некоторых объективных данных по социально-демографическим характеристикам групп, отражающих в выборке интересующую нас категорию. Средний возраст собственно предпринимателей — 41,22, фермеров — 43,67 года. Сельское предпринимательство несколько старше, нежели городское, но отнюдь не подпадает под определение итога жизненного пути. Кроме того, следует принимать во внимание, что на селе значительная доля предпринимательской деятельности связана с землей, а по обстоятельствам российской действительности 1990-х гг. получить доступ к владению ею могли прежде всего люди, уже обладавшие достаточно высоким статусом. Вместе с тем то, что люди, считающие себя именно предпринимателями, моложе группы фермеров, служит еще одним свидетельством их ориентированности не только на производство сельхозпродукции, но и на операции, не предполагающие значительного стартового человеческого капитала.

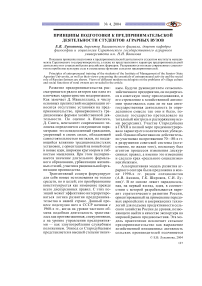

В нашем эмпирическом исследовании осени 2003 г. было осуществлено анкетирование 168 респондентов (из Волгоградской, Пензенской, Саратовской областей), квалифицированных нами как представители среды, к которой принадлежат сельские предприниматели. Структура выборки показана на рис. 1.

□ Единоличные собственники

□ Акционеры

□ Члены кооператива

□ Руководители по найму

□ Работники управления

Р и с. 1. Распределение типов предпринимателей

Меньше всего в выборке оказалось менеджеров в классическом понимании этого термина. Примеры такого типа нами рассматривались, но они действительно не являются на сегодняшний день типичными для российской деревни, хотя имеются случаи найма менеджеров как кооперативами, так и приходящими в аграрный сектор внешними инвесторами. Практически равномерно представлены работники управления (как правило, это директора совхозов, председатели колхозов, адаптировавшихся к рыночным условиям) и члены кооперативов. Более значительная группа, четверть выборки, — акционеры. Успехи акционирования на селе связаны главным образом с поиском форм адаптации к новым условиям жизнеспособных колхозных и совхозных хозяйств. Наконец, доминируют количественно (примерно треть выборки) единоличные собственники, преимущественно фермеры. Конечно, это количественное превосходство не означает превосходства экономического.

Положение российской деревни значительной частью населения воспринимается как безнадежное. Показательный фрагмент содержит роман одного из популярных авторов начала нового тысячелетия М. Веллера: «Деревня была ужасна. Это была даже не дыра, а скорее останки дыры, выбывшей по ветхости из конкурса дыр. Все прямые линии были кривыми и волнистыми, все прямые углы косыми, содержа любое количество градусов, кроме девяноста. Заборы застыли в падении. Деревянные стены и крыши напоминали цветом и общим пессимизмом слинявшую от старости и полуд охлую ворону... Удивительна была сочная грязь на единственной улочке, если можно назвать улочкой проход между двойным рядом хибар: при полном отсутствии видимых людей неясно оставалось, кто мог эту грязь замесить своими ногами либо колесами. Грязь выглядела естественным основанием и прародительницей всего, что возвышалось над ней и наводило на мысли о стихах Некрасова, крепостном праве и домотканых саванах»5. Деревня, в которой нет электричества, солярки, корма для скота и вообще ничего, кроме самогона, оставляет впечатление полной безысходности. Но именно такой она видится большинству потенциальных инвесторов, горожан, участие которых селу необходимо.

Осмысление роли института предпринимательства в преобразовании аграрного сектора России предполагает определение методологической позиции по отношению к возможным механизмам воздействия на социальные процессы отдельных социальных институтов. Преобладающие в настоящее время в общественном мнении и среди научной общественности воззрения, согласно которым определяющая роль в преобразовании аграрного сектора отводится государственному воздействию или предпринимательству, имеют под собой, несомненно, серьезные материальные основания. Однако помимо этого они базируются на устоявшихся ценностных системах, в которых черпают потенциал воздействия на восприятие. Государство в России, исключая в какой-то мере короткий период конца XIX — начала XX столетия, безоговорочно доминировало в организации хозяйственной жизни. Особенно явной эта роль стала в советскую эпоху. По сути, экономическая среда была сконструирована так, что требовала постоянного вмешательства государственных структур для поддержания жизнеспособности сельскохозяйственных предприятий: диспаритет цен, интенсивность миграции «село — город», ориентированность промышленного производства на нужды аграрного сектора в рамках «остаточного принципа» создавали условия, при которых производство сельскохозяйственной продукции не могло быть рентабельным.

Многим современникам ситуация виделась в несколько ином ключе: развитие хозрасчетных отношений при решающем значении государственного диктата представлялось панацеей, способной вывести сельское хозяйство на путь устойчивого развития. Опыт 60—80-х гг. доказал иллюзорность такой перспективы. Отдельные предприятия, добивавшиеся самостоятельности в принятии решений и хороших экономических показателей, имели успех именно на фоне общей неэффективности аграрного сектора. Практическое отсутствие конкуренции ставило их в положение монополистов на диспропорциональном, несбалансирован- ном рынке. Упования на хозрасчет не оправдывались его несовместимостью с государственной политикой, ориентированной на плановое хозяйство, приходили в противоречие с параметрами реальной ситуации. Предприятия аграрного сектора неизбежно были убыточными, и государство не только контролировало всю их деятельность, непосредственно управляло ее ключевыми аспектами, но и через механизмы списания долгов, выделения субсидий, дотирования техники и социальной сферы, конструировало виртуальную экономическую среду. Естественно предполагать, что в подобных условиях и у сельского населения, и истеблишмента всех уровней не могут не сложиться устойчивые установки на решающую роль именно государства в жизни села. Эти установки не могут не воспроизводиться наукой как в силу ее институциональной зависимости, так и по мере восприятия объекта исследования.

С другой стороны, степень альтернативности данной парадигме иной, связанной с гипертрофией роли предпринимательства в российской деревне, тоже не представляется безусловной. Концепция, по которой решающее значение в реорганизации села принадлежит изменению отношений собственности, так успешно распространилась в России 1990-х гг. в большой степени оттого, что вполне сочеталась с традиционными марксистскими идеями. В них именно отношениям собственности отводится центральное место в системе производственных отношений, а они, в свою очередь, как «базисные» определяют «надстройку». Таким образом, довольно измениться типу собственности, чтобы поменялись структура мотиваций, система управления, культура производства.

Каждый тип общества продуцирует свои способы организации социальных взаимодействий, которыми люди не могут пренебрегать по своему произволу. Общество характеризуется не столько социальной структурой, сколько тем, какие социальные типы в нем представлены, утверждает Ч. Миллс6. В то же время социальный тип определяется условиями своего бытия. Применительно к предпринимательству это означает следующее. Социальное поведение индивидов, разумеется, не детерминируется непосредственно их статусом. Став предпринимателем, человек не приобретает сразу же качеств ответственного члена гражданского общества или озабоченного лишь прибылью буржуа (в зависимости от того, с каких позиций мы будем приписывать ему аскриптивные характеристики). Однако наличие (или отсутствие) института предпринимательства меняет общество. Механизм такого изменения связан со всей системой отношений, к которым оказывается причастным данный институт. Причем, когда речь идет о транзитивных обществах, изменения будут носить выраженный кумулятивный характер.

Феномен предпринимательства оказывает воздействие на состояние общества посредством изменения структур жизненного пространства. В понимании данного термина мы придерживаемся позиций, близких к наработанным в современной российской социологии (прежде всего В. Виноградским, В. Устьянцевым, Л. Яковлевым). Жизненное пространство понимается в этом случае как категория, смежная в отношении категорий социального пространства и жизненного мира. Для решения проблемы реформирования аграрного сектора России (существенно упрощаемой в традиционной литературе по экономике) отнюдь не достаточно провозгласить (или даже доказать, с управленческой точки зрения) необходимость перехода к новой модели организации производства. Эта модель должна быть понята как приемлемая критическим количеством агентов организации производства (к каковым следует относить не только руководителей предприятий). Иначе любые новые формы будут наполнены неадекватным, прежним содержанием. Практики повседневности обладают огромным приспособительным потенциалом. Доказывать это лишний раз в России, где та же самая предпринимательская активность выжила в условиях планового государственного подавления за годы советской власти, нет необходимости. Точно так же любые прогрессивные с точки зрения современной теории менеджмента формы организации производства будут выхолощены и приспособлены к экспекта-циям сельского населения, если само это население не воспримет их в качестве необходимых.

Нами было осуществлено анкетирование студентов института менеджмента Саратовского аграрного университета, в ходе которого опрошено 167 чел.: 105 — со II, и 62 — с III курса. Выясняя отношение к перспективам предпринимательской деятельности, мы получили следующую картину установок при ответах на вопрос «Кем Вы видите себя по окончании вуза?» (%):

никем —17,96;

профессионалом —16,17;

успешно работающим по специальности — 29,94;

служащим государственного учреждения — 51,50;

предпринимателем — 29,34.

Таким образом, установку на предпринимательскую деятельность можно полагать развитой: ее разделяет почти треть выборки.

Нами также было выявлено, кого наши респонденты полагают правильным считать предпринимателем (%):

любого организатора производства —17,37;

вкладывающего свои деньги в производство — 38,32;

глав крестьянских хозяйств— 8,38; руководителей сельскохозяйственных предприятий — 20,96; фермеров — 40,72;

собственника земли — 21,56; руководителей акционерных предприятий — 14,37.

Совершенно очевидно, что для студентов-аграриев предпринимательская деятельность связывается прежде всего с хозяйственной автономией. Фермеры представлены в качестве наиболее очевидных «хозяев», ведущих производство на свой страх и риск; кроме того, на втором месте в рейтинге — категория специально выделенных агентов аграрного производства, осуществляющих его из собственных ресурсов.

Некоторые различия просматриваются и в понимании целей предпринимательской деятельности. Картина по выборке в целом следующая (%): стремление к прибыли — 17,37;

амбиции — 7,78;

стремление к самостоятельности — 10,18;

жажда власти — 12,57;

в современной России заняться предпринимательством — единственное средство обеспечить семью — 9,58;

предпринимателем становятся по случаю — 17,37. По студентам, ориентированным на занятие предпринимательской деятельностью (%):

стремление к прибыли — 14,29;

амбиции — 10,20;

стремление к самостоятельности — 6,12;

жажда власти — 4,08;

в современной России заняться предпринимательством — единственное средство обеспечить семью — 20,41;

предпринимателем становятся по случаю — 22,45.

Как видим, такие «романтические» мотивы, как стремление к самостоятельности и жажда власти, здесь представлены минимально, зато значительно выше доля таких мотиваций, как стремление обеспечить семью. Однако первое место в рейтинге занимает случай. Мы полагаем такой фатализм естественной реакцией на ситуацию в современной России.

Представления о характере предпринимательской деятельности и социальной роли предпринимателей можно уточнить, обращаясь к тому как наши респонденты понимают условия успешного бизнеса. В целом по выборке ответы распределились следующим образом (%):

капитал — 20,96;

деловые связи —19,76;

технические знания — 5,99;

экономические знания — 6,59;

сельскохозяйственные знания —15,57;

лидерские качества — 4,79; покровительство теневых, криминальных структур — 5,39;

неформальные отношения с властями — 13,17;

деловой опыт — 30,54;

коммуникабельность — 13,17;

везение — 4,79.

Вызывает удовлетворение низкий уровень упования респондентов на везение, еще в большей степени — оптимизм относительно своей способности обойтись без поддержки криминальных структур (менее 6 %). Приблизительно восьмая часть выборки полагает необходимыми и особые отношения с местными органами власти, т.е. студенты-аграрии полагают наше общество менее коррумпированным, чем можно было бы ожидать. В то же время нельзя назвать востребованными технические и экономические знания, уступающие по рейтингу сельскохозяйственным. Менее чем двадцатая часть респондентов придает значение лидерским качествам.

В исследовании выявлена картина мнений относительно перспектив партнерского диалога между крестьянством и властью. Если сопоставлять только констатирующие суждения, то получится, что преобладают негативные оценки состояния и перспектив взаимодействия сельского населения с властными структурами (рис. 2). Однако совместный удельный вес этих мнений невелик, составляя только 17,96 % от суммарного веса суждений, высказанных респондентами при ответе на вопрос «Что, по Вашему мнению, должно измениться, чтобы установился равноправный, партнерский диалог между крестьянством и государственной властью?» (Вопрос был предложен не в качестве альтернативного, поэтому нет оснований говорить о возможности подавления какого-либо из вариантов ответов, в том числе связанных с убеждением о существовании такого диалога и теперь, или отрицании его возможности вовсе.)

60 %

40 %

□ Диалог имеет место □ Равноправных отношений никогда не будет

Р и с. 2. Картина мнений о перспективах диалога между крестьянством и властью

Картина мнений распределилась следующим образом (%):

крестьянству нужно лучшее образование, в том числе правовое, чтобы говорить с властью на равных — 8,18;

должна измениться экономическая ситуация в стране, налажено хозяйство, изжита бедность — 8,12;

нужно, чтобы в деревне решающую роль играли крепкие хозяева — 7,08;

должно прийти к власти новое поколение людей, воспитанное на идеях правового государства, а не тоталитаризма — 6,78;

нужно осваивать мировой опыт организации сельских сообществ, перенимать формы коммунальных связей Франции, Скандинавии — 5,29;

нужно восстановить Советы — подлинное народовластие — 3,69;

необходимо возродить общину, ценности, бывшие у русского крестьянства до 1917 г., до коллективизации — 3,54.

Не может не радовать сформированное в деревне уважение к образованию как к решающему компоненту социального капитала. Второй по значимости признается стабилизация экономической ситуации. Несомненно, только на этом фоне возможно повышение качества жизни во всех аспектах, в том числе демократизация. Следующим фактором, причем более значимым, нежели качественные перемены во власти, является формирование в деревне группы крепких хозяев, предпринимателей. Стоит обратить внимание и на то, что среди возможных моделей переноса опыта с впечатляющим отрывом лидирует мировой опыт. Ему значимо уступают обращение как к советской традиции, так и к российской до 1917 г.

Таким образом, вопреки прокламируемым некоторыми политиками стереотипам консерватизма крестьянства, при верженности его коллективистским нормам советского или общинного типа, мы видим ориентированность сельского населения на восприятие российского аграрного сектора как интегрированного в общемировые тенденции.