Природа биогенных горизонтов в плейстоценовой толще Денисовой пещеры: минералого-геохимические маркеры и реконструкция источников вещества

Автор: Сокол Э.В., Некипелова А.В., Козликин М.Б., Шуньков М.В., Кох С.Н., Тихова В.Д., Филиппова К.А., Даниленко И.В., Хворов П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования методами минералого-геохимического анализа среднеплейстоценовых осадков слоя 21 в центральном зале Денисовой пещеры на Алтае. Работа проведена с целью выявления комплекса типоморфных минералогических и геохимических характеристик, которые присущи специфическим черноокрашенным горизонтам или линзам и надежно отличают их от всех прочих типов отложений в Денисовой пещере. Впервые полученные минералого-геохимические характеристики черноокрашенных линз из основания слоя 21 сопоставлены с аналогичным набором признаков черноокрашенных горизонтов из голоценовой части разреза в восточной галерее пещеры. Сделаны выводы об условиях образования и наиболее вероятных источниках органических и органогенных материалов в подразделениях слоя 21. Определена сохранность геохимических меток в плейстоценовых осадках в сравнении с голоценовыми, где эти метки четко проявлены. Показано, что по набору вещественных характеристик, в частности, по высоким концентрациям азотсодержащего органического вещества, P, Zn, Cu, Cd, осадки черноокрашенных линз в слое 21 аналогичны биогенным осадкам из голоценовой части разреза в восточной галерее пещеры. В валовых пробах таких осадков зафиксированы многочисленные фрагменты хитина (экзоскелеты насекомых) и стяжения новообразованных Ca и Ca-Mg фосфатов. Специфические осадки определены как прослои гуано насекомоядных летучих мышей, претерпевшие глубокую биологическую переработку биодеградацию. Сделан вывод о том, что в осадках Денисовой пещеры ряд разновозрастных черноокрашенных горизонтов и линз обладает единым комплексом геохимических меток и резко контрастирует со смежными слоями по фазовому, макрои микроэлементному составу.

Денисова пещера, плейстоцен, голоцен, минералогические и геохимические маркеры, гуано насекомоядных летучих мышей, биодеградация

Короткий адрес: https://sciup.org/145147164

IDR: 145147164 | УДК: 550.74+550.42+903.32 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.035-046

Текст научной статьи Природа биогенных горизонтов в плейстоценовой толще Денисовой пещеры: минералого-геохимические маркеры и реконструкция источников вещества

Палеолитические стоянки в скальных убежищах являются одними из наиболее информативных объектов для изучения древнейших культур и окружавшей первобытного человека природной среды. Как правило, пещеры с археологическим материалом многослойные, имеют сложное строение разрезов рыхлых отложений. Артефакты и другие свидетельства антропогенной активности часто включены во всю толщу осадков, заполняющих карстовую полость. Низкая скорость пещерной седиментации способствует слиянию разновременных горизонтов обитания. Стратиграфию усложняют чередование и взаимное проникновение осадков разных горизонтов, а также их фациальная изменчивость. Осадконакопление на отдельных участках пещеры напрямую зависит от формы и размеров полости, а также особенностей ее расположения в карстовой системе. Диагенетические изменения отложений во многом контролируются различными биогенными факторами. Для расчленения и корреляции таких толщ важно выделить маркирующие стратиграфические реперы.

Один из ярких примеров использования комплексного подхода к исследованию культуросодержащих пещерных отложений – результаты работ, которые проводятся в Денисовой пещере на Алтае – опор- ном объекте изучения древнейшей истории Северной и Центральной Азии. Новый этап в исследовании процессов пещерной седиментации и постдепозицион-ного преобразования осадков связан с обнаружением разнообразной фосфатной минерализации в разрезах голоценовых и позднеплейстоценовых осадков в восточной галерее и реконструкцией условий ее образования [Шуньков и др., 2018; Sokol et al., 2022]. Выявлены два главных биогенных источника, ответственных за аномальные содержания фосфора в пещерных отложениях (до 33 мас. % P2O5), – гуано насекомоядных летучих мышей и костный материал. На отдельных стратиграфических уровнях опорных разрезов в Денисовой пещере богатые фосфором осадки сопровождаются тонкими черными или темно-бурыми прослоями, обогащенными органическим веществом (Cорг. до 32 мас. %). Специфический облик и состав позволяют использовать их как горизонты-маркеры при корреляции пещерных разрезов. Для обоснования корректности такого подхода необходимо получить вещественные характеристики таких осадков, определить диапазоны вариаций их макро- и микроэлементного состава, а также реконструировать природу каждого горизонта в разрезах Денисовой пещеры, поскольку при сходном облике эти горизонты могли иметь различные источники органического материала (гуано, древесный уголь, растительный детрит и т.п.).

Цель исследования – выявить комплекс типоморфных минералого-геохимических характеристик черно-окрашенных горизонтов, которые отличают последние от всех прочих типов осадков в Денисовой пещере. Ранее в разрезе восточной галереи было обосновано выделение горизонтов, обогащенных алюмосиликатным (песчаным) материалом, протогоризонтов гуано насекомоядных летучих мышей, хемогенных осадков, возникших в зонах интенсивных фосфатных протечек, которые были вызваны биодеградацией органической составляющей гуано, а также слоев со значительной долей обвальной компоненты (известняков) [Sokol et al., 2022]. Минералого-геохимические характеристики черноокрашенных линз из основания слоя 21.2 в центральном зале (рис. 1) установлены впервые и сопоставлены с таковыми сходных горизонтов в голоценовой части разреза в восточной галерее [Ibid.]. На основании полученных данных сделаны выводы об условиях образования и наиболее вероятных источниках органических и органогенных материалов в подразделениях слоя 21. В задачи работы входило также установление сохранности геохимических меток в плейстоценовых осадках в сравнении с голоценовыми, в которых эти метки четко проявлены.

Материалы и аналитические методы исследования пещерных осадков

Изученная колонка отложений в восточной галерее расположена в ее устьевой зоне, где интенсивность и глубина распространения фосфатных растворов, участвовавших в диагенетических преобразованиях первичных осадков, были максимальные. Образцы отложений отобраны из слоев 6–11.3, в частности, два образца, выдержанных по мощности протогоризонта гуано насекомоядных летучих мышей, – из слоев 6 и 8. В центральном зале пробы осадков взяты из слоев 14–22.3.

Почвенный профиль был отобран в 1,8 км к юго-во стоку от Денисовой пещеры на стоянке Усть-

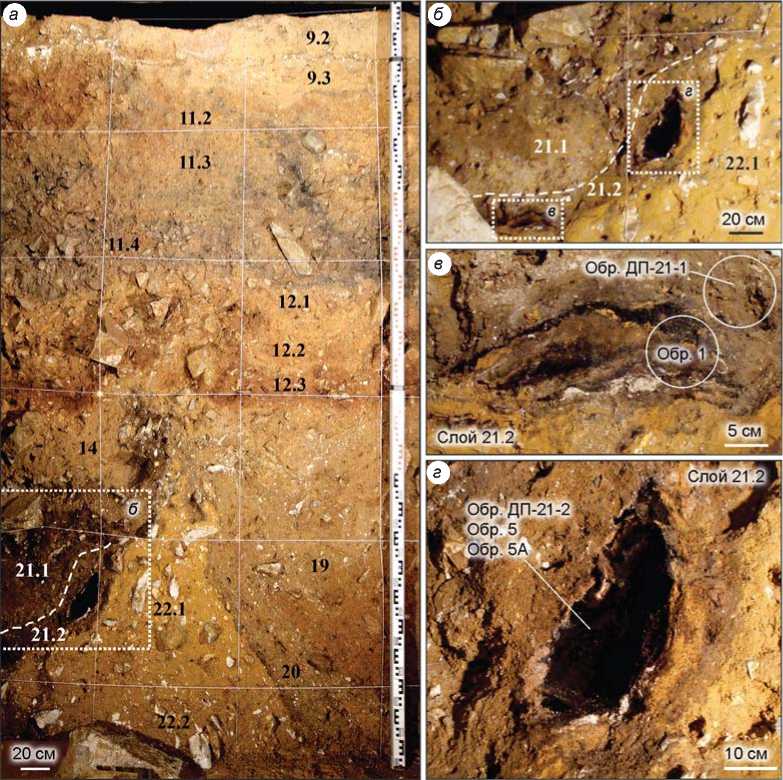

Рис. 1 . Разрез плейстоценовых отложений ( а ) и облик черноокрашенных линз в основании слоя 21.2 с местами отбора проб ( б–г ) в центральном зале Денисовой пещеры.

Каракол. В разрезе позднеплейстоценовых – голоценовых осадков общей мощностью 1,5 м опробованы шесть горизонтов различной окраски. Образцы высушивались при 30 °C и хранились в воздухо- и водонепроницаемых пластиковых пакетах.

Основной объем аналитических работ был выполнен в Центре коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. Идентификация и анализ минеральных фаз, а также распознавание органических материалов производились с использованием метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе MIRA3-LMU (TESCAN ORSAY Holding) с системой микроанализа AZtec Energy Xmax-50+ (аналитики М.В. Хлестов и В.А. Даниловская). Содержание петрогенных элементов определено методом атомной эмиссии на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой IRIS Advantage (аналитик канд. техн. наук Н.Г. Карманова). Количественный рентгенофазовый анализ осадков выполнен в Южно-Уральском Федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН на дифрактометре SHIMADZU XRD-6000 с использованием Cu анода и графитового монохроматора. Расчет количества кристаллических фаз проведен методом Ритвельда с использованием программного пакета SIROQUANT V4. Микроэлементный состав осадков определен методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на спектрометре Agilent 7700x в Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН, а также на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой NexION 300S (Perkin Elmer; аналитик канд. геол.-мин. наук Д.А. Киселева) в ЦКП «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН. Элементный анализ (C, N, H, S) органического вещества выполнен в Новосибирском институте органической химии СО РАН на автоматическом CHNS-анализаторе EURO EA 3000 по методике [Фадеева, Ти-хова, Никуличева, 2008]. Детали вышеперечисленных методик изложены в [Sokol et al., 2022].

Вещественные характеристики осадков черноокрашенных линз из слоя 21.2

В восточной галерее пещеры тонкие черные и бурые горизонты, сформировавшиеся на месте слоев гуано, которые претерпели глубокую биодеградацию, наилучшим образом сохранились в голоценовой части разреза, в кровле слоев 6 и 8. Они резко контрастируют со смежными слоями по фазовому, макро-и микроэлементному составу: обогащены C, N, P, Zn и Cu, бедны силикатным материалом (Si, Ti, Al, Mg, K, Na) и содержат обильные фрагменты хитиново- го экзоскелета насекомых [Ibid.]. Наиболее ярко эти особенности проявлены в черноокрашенном горизонте в кровле слоя 8 (обр. 10, который в данной работе был использован в качестве эталонного). В центральном зале пещеры линзы сходного по внешнему облику черноокрашенного материала зафиксированы в осадках нижней части плейстоценовой толщи – слое 21.2 (рис. 1). Их аппаратурный анализ не выполнялся, однако обогащение Cорг. отмечалось ранее. Предполагалось, что главным источником рассеянного органического вещества в этом слое были аэро-фильные низшие растения [Николаев, 1994].

Плейстоценовая толща в центральном зале имеет трехчленное строение. Нижняя часть разреза, включающая подразделения слоя 22 мощностью до 2 м, образована тяжелыми охристо-палевыми суглинками. Кровля слоя имеет ОСЛ-возраст 287 ± 41 тыс. л.н. [Jacobs et al., 2019]. Средняя толща (слои 21–11 мощностью до 2 м), сложена пестроцветными суглинками с обильным щебнем и дресвой известняков. Эти отложения формировались после длительного перерыва в осадконакоплении. От слоя 22 их отделяет четкий горизонт темноцветного суглинка – слой 21 с переменным содержанием рассеянного углеродистого вещества и черноокрашенными линзами в подошве, где содержание Cорг. достигает 32,3 мас. % (абсолютный максимум для осадков в Денисовой пещере, рис. 1, б–г , табл. 1). ОСЛ-возраст слоя 21 оценивается в 250 ± ± 44 тыс. л.н. [Ibid.]. Верхнюю часть разреза слагает слой 9 мощностью до 0,5 м, представленный легкими лессовидными суглинками.

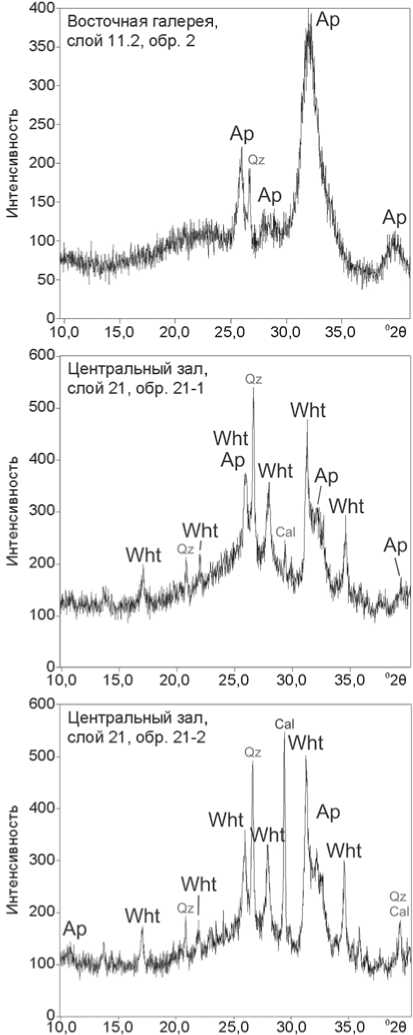

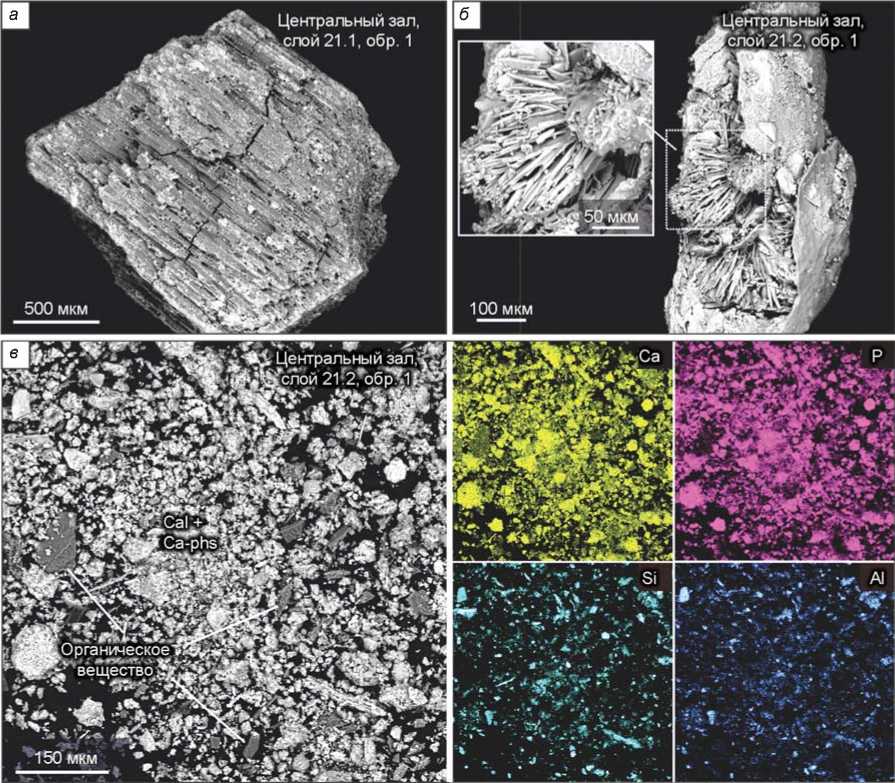

Слой 21.2 имеет невыдержанную мощность и по цвету подразделяется на два горизонта – бурый и черный. Рентгенофазовый и СЭМ анализы показали, что в его составе преобладает рассеянное органическое вещество (ОВ) и фосфаты Ca различной степени кристалличности (суммарное содержание рентгеноаморфного материала достигает 40 %), тогда как количество слоистых силикатов и кварца не превышает 7 и 4 % от общего содержания кристаллических фаз соответственно.

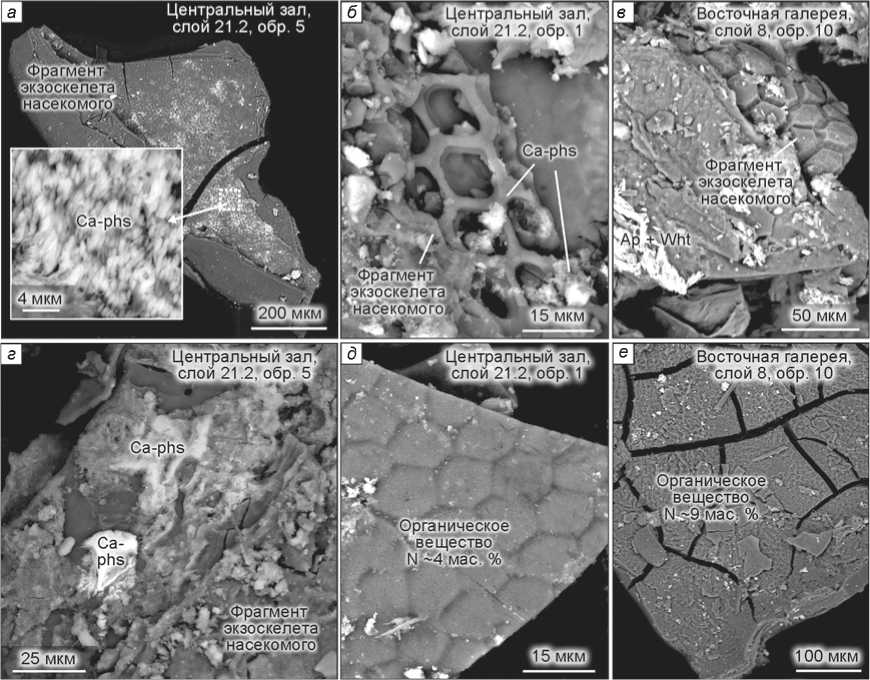

Валовое содержание Cорг. в линзах глубокого черного цвета (обр. 21-2) в слое 21.2 достигает 32,3 мас. %, а Nорг. – 6,3 мас. %; среди тонкодисперсного ОВ рассеяны пластинки спрессованной органики, богатой азотом и цинком (до 4 мас. % N и 2000–3700 ppm Zn) (рис. 2). В черноокрашенных линзах выявлены многочисленные фрагменты экзоскелета насекомых. Частички хитина обычно спрессованы, а рельеф их поверхности сглажен или целиком уничтожен, в отличие от аналогичного материала из черноокрашенных горизонтов голоценовой части разреза в восточной галерее (рис. 2, б–е ). Вместе с тем в древних осадках хитин сохранил геохимические метки (обогащение азотом и цинком), свойственные более молодым и со-

Таблица 1. Химический состав плейстоценовых (слои 9–11.3) осадков в восточной галерее, плейстоценовых (слои 14–22.3) и голоценовых (слои 6–8) отложений в центральном зале Денисовой пещеры, мас. %

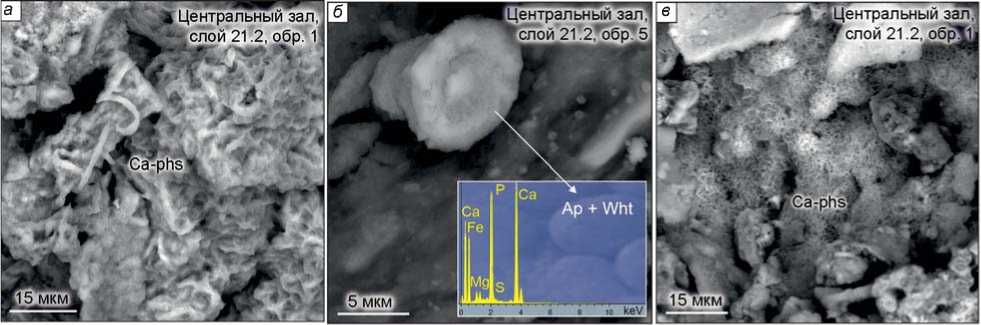

Черноокрашенный осадок в слое 21.2 состоит преимущественно из органических и биогенных материалов при минимальном вкладе глинистой и песчаной составляющих. В отличие от голоценовых осадков из разреза в восточной галерее, для которых характерны кристаллы разнообразных фосфатов Ca, Mg, Fe, Al, K [Шуньков и др., 2018; Sokol et al., 2022], в отложениях слоя 21.2 превалируют фосфаты Ca и Ca-Mg (кристал- лические и полуаморфные) и частично сохранившийся костный детрит. Новообразованные фосфаты Ca образуют комковатые и хлопьевидные стяжения, а также биоморфные формы (рис. 3). Доминирует карбонатсодержащий апатит – даллит (Ca5(PO4,CO3)3(OH)), количество которого превышает 40 % и приближается к его абсолютному максимуму, обнаруженному в чер-ноокрашенном горизонте слоя 8 в восточной галерее (обр. 10, ~50 % даллита). Низкая степень кристалличности такого апатита подтверждается результатами ИК-спектроскопического и рентгенофазового анализов (рис. 4). Поверхность фрагментов хитина и пластин спрессованного ОВ иногда инкрустирована мельчайшими кристаллитами апатита и витлокита (до 0,5–1,0 мкм)

Рис. 2. Морфологическое разнообразие органических остатков, обнаруженных в черноокрашенных горизонтах осадочной последовательности в центральном зале ( а , б , г , д ) и восточной галерее ( в , е ) Денисовой пещеры. Изображения в обратно рассеянных электронах (BSE).

Рис. 3. Биоморфные выделения фосфатов Ca и Сa-Mg низкой степени кристалличности (Ca-phs). Изображения в обратно рассеянных электронах (BSE). Ap – карбонатсодержащий апатит – даллит, Wht – витлокит.

(см. рис. 2, а, г). В материале черноокрашенных линз выявлен костный детрит, зачастую корродированный, вероятно, органическими кислотами. Изредка наблюдается рекристаллизация костного апатита (рис. 5, б). Содержание кальцита в валовых пробах осадков слоя 21.2 не превышает 6 %. Сохранившиеся мелкие фрагменты известняков корродированы и частично замещены фосфатами Ca.

Еще один горизонт слоя 21.2 (обр. 21-1) имеет невыдержанную мощность и состоит из бурой супеси с многочисленными белесыми «комочками» фосфатов Ca, мелкими фрагментами частично замещенных из-

Рис. 4. Фрагменты ренгтгенограмм фосфатов Ca и Сa-Mg низкой степени кристалличности. На дифрактограммах наряду с острыми пиками хорошо окристаллизованно-го витлокита (Wht) имеются размытые рефлексы апатита (Ap). Наличие интенсивного гало указывает на преобладание рентгеноаморфной составляющей. Cal – кальцит, Qz – кварц.

вестняков и новообразованного микритового кальцита (рис. 5, в ). Этот осадок содержит обильный костный детрит, который в большинстве своем не затронут химическим травлением и рекристаллизацией. Поверхность костных фрагментов иногда инкрустируют дендриты (окси)гидроксидов Mn. Данные инфракрасной спектроскопии (ИКС) свидетельствуют о том, что эти осадки, как и материал черных линз (обр. 21-2), включают сложные органические соединения, в т.ч. азотсодержащие, которые, вероятнее всего, являются продуктами разрушения исходных протеиновых соединений.

В бурых осадках слоя 21.2 наряду с N-содержащей бесструктурной органикой обнаружены единичные фрагменты древесного угля величиной до 4 мм с хорошо сохранившейся структурой тканей (рис. 5, а ). Ввиду хрупкости угля при механическом воздействии, он, скорее всего, измельчался до порошковатого состояния, был диспергирован в осадке, поэтому его достаточно крупные фрагменты обнаруживаются редко. Тем не менее, вклад этого компонента в общий объем Cорг. осадков слоя 21.2 не вызывает сомнения и в будущем должен учитываться.

Вышележащие осадки слоя 21.1 (обр. 1) содержат 2,5 мас. % Cорг. и 0,3 мас. % N – концентрации, типичные для светлоокрашенных и бедных органикой осадков в Денисовой пещере (табл. 1).

Сравнительный анализ химического состава осадков слоя 21 в центральном зале и слоя 8 в восточной галерее Денисовой пещеры

Анализ информации о содержании главных (петроген-ных) компонентов и ряда микроэлементов в осадках верхней части (слои 6–11.3) отложений в восточной галерее, а также в нижней и средней частях (слои 14–22.3) разреза в центральном зале пещеры (табл. 1, 2) показывает, что в этой выборке уникальным химическим составом обладает эталонный обр. 10 из слоя 8 в восточной галерее, характеризующий протогоризонт гуано летучих мышей. Его отличает максимальная величина потерь при прокаливании (ППП) – 50,5 мас. %, главный вклад в которую вносит богатое азотом органическое вещество (в мас. %: С – 27,9; N – 7,9; H – 1,9; S – 0,4); низкие содержания всех петрогенных компонентов, связанных с песчано-глинистой составляющей осадка (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O);

умеренное количество фосфора (~13 мас. % P2O5); аномально высокие концентрации эссенциальных микроэлементов (Zn, Cu и Ni), задействованных в метаболических процессах млекопитающих.

Вещество черноокрашенных линз из слоя 21.2 в центральном зале в целом обладает близкими характеристиками. Содержания петрогенных компонентов (SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, P2O5), а также величина ППП в сопоставляемых осадках различаются не более чем на 20 отн. %, а концентрации второстепенных компонентов (TiO2, MnO, MgO, Na2O, SO3) – не более чем на 50 отн. %. Содержания Cорг. (27,8 и 32,3 мас. %)

Рис. 5. Образцы из слоя 21 в центральном зале Денисовой пещеры.

а – фрагмент древесного угля из слоя 21.1; б – рекристаллизованный костный фрагмент из слоя 21.2; в – соотношение органического вещества, фосфатов Ca и алюмосиликатного материала в валовой пробе материала из бурого горизонта слоя 21.2. Изображения в обратно рассеянных электронах (BSE) и в характеристическом излучении элементов: Ca, P, Si, Al.

и Nорг. (7,9 и 6,3 мас. %) в образцах черноокрашенных горизонтов и линз максимальны и на порядок превышают таковые в иных типах осадков Денисовой пещеры – песчано-глинистых, известковистых и фосфатных [Sokol et al., 2022]. Количество цинка и меди, накопление которых в пещерных отложениях связывают с о станками насекомых (протеины и хитин) [Wurster et al., 2015], в этих слоях достигает максимума (~1000–3000 ppm Zn и ~200–1800 ppm Cu) (табл. 2). Концентрации микроэлементов, ассоциированных с песчано-глинистым материалом, напротив, минимальны (Nb – 0,3–1,6 ppm; Sc – 1,5–2,1 ppm; Ga – 1,3– 2,2 ppm), что независимо подтверждает малый вклад алюмосиликатной компоненты в состав биогенных черных осадков.

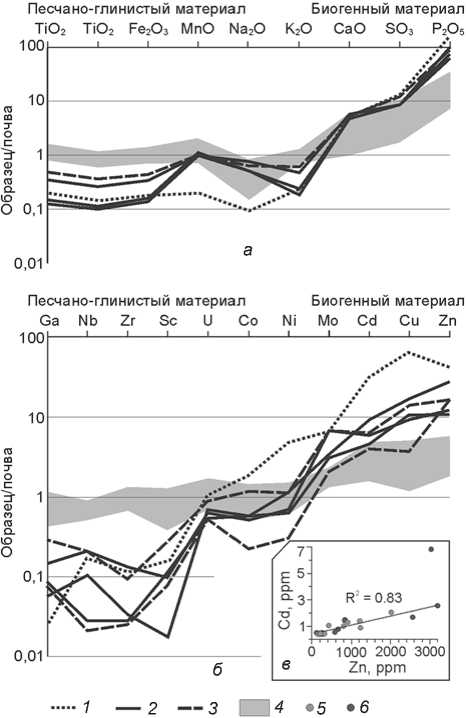

При изучении распределения макро- и микрокомпонентов в осадочных породах, реконструкции источников поступления в них вещества и выявлении характеристических аномалий широко используется процедура нормировки [Интерпретация…, 2001]. На вертикальной оси графиков в этом случае откладываются не абсолютные значения концентраций, а их отношения в образце и некоем стандарте (рис. 6). При анализе геохимической специализации пещерных осадков нормировку целесообразно выполнять на соответствующие концентрации элементов в почвах расположенных рядом территорий (так называемые фоновые концентрации или показатели). В данном исследовании фоновым объектом является геохимически однородный почвенный разрез стоянки Усть-Каракол (табл. 2).

Процедура нормировки количества петрогенных компонентов выявляет резкое обогащение всех чер-ноокрашенных и бурых (биогенных) пещерных горизонтов фосфором (60–100-крат) и серой (до 10-крат), а также минимальный вклад в их состав песчано-гли-

Таблица 2. Концентрации микроэлементов в валовых пробах осадков из центрального зала и восточной галереи Денисовой пещеры, а также из почвенного разреза на стоянке Усть-Каракол, ppm

Cu (4–20-крат) и Cd (4–10-крат), причем между Zn и Cd существует высокая положительная корреляция (R2 = 0.83, n = 23) (рис. 6, а ). Уровень аккумуляции Mo в этих осадках достигает 2–7-крат. Однако поскольку близкий уровень обогащения Mo характерен и для ряда проб иных пещерных осадков, этот элемент был исключен из числа надежных индикаторов протогори-

Рис. 6. Графики распределения петрогенных элементов ( а ) и ряда микроэлементов ( б ) в плейстоценовых осадках в центральном зале Денисовой пещеры (нормировка концентраций выполнена на средний состав почв сопредельной территории; данные об абсолютных концентрациях см. в табл. 1 и 2). На врезке – график распределения Zn и Cd в валовых пробах осадков, богатых органическим веществом.

1 – материал из слоя 8 (обр. 10) разреза в восточной галере (эталонный образец); 2 – материал из черноокрашенных линз слоя 21.2 в центральном зале; 3 – бурый осадок из слоя 21.2; 4 – поле составов прочих типов осадков из разреза в центральном зале (слои 22.3–14); 5 – осадки из разреза в центральном зале; 6 – осадки из разреза в восточной галерее.

зонтов гуано. Аналогичный вывод был сделан и в отношении биофильных Ni и Co, содержания которых в разных типах осадков пещеры достоверно не различаются. Уран, которому в целом присущ высокий уровень аккумуляции в органическом и костном веществе, т.е. биофильное поведение [Tribovillard et al., 2006], в изученных о садках главным образом ассоциирован с алюмосиликатным материалом, а его содержание в черноокрашенных горизонтах ниже, чем в почвах (табл. 2; рис. 6, б ). На этом основании Ni, Co и U были также исключены из числа элементов, типо-мофных для биогенных отложений пещеры.

Вторая группа микроэлементов объединяет типоморфные для песчано-глинистых осадков Sc, Zr, Nb и Ga. Все черноокрашенные и бурые горизонты обнаруживают устойчивое обеднение этими элементами – коэффициенты их аккумуляции снижаются до 0,02–0,3.

Тренды накопления биофильных элементов (P, S, Zn, Cu, Cd, Mo) в суглинистых осадках (с известняковым обломочным материалом) из нижней части разреза в центральном зале совпадают с таковыми в черноокрашенных горизонтах. Однако коэффициенты накопления в этом случае существенно ниже (P 7–35-крат, S 2–10-крат, Zn 2–6-крат, Cu и Cd до 5-крат), как и содержание органического вещества (табл. 2; рис. 6, а , б ).

В целом в о с адках Денисовой пещеры разновозрастные протогоризонты гуано насекомоядных летучих мышей обладают единым комплексом типоморфных минералого-геохимических характеристик: аномально высокие уровни аккумуляции биофильных элементов (C, N, P, S, Zn, Cu, Cd);

наличие фрагментов хитина, спрессованной N-содержащей органики и новообразованных фосфатов Ca (± Ca-Mg);

преобладание органического и биогенного аморфного вещества над алюмосиликатной компонентой.

Этот комплекс признаков позволяет надежно идентифицировать такой тип биогенных образований в стратиграфической последовательности отложений Денисовой пещеры.

Обсуждение

В последнее время биогеохимики и археологи совместно изучают химические процессы, изменяющие состав осадков как экспонированных на поверхности, так и погребенных на небольших глубинах [Birkeland, 1999; Bohn, Myer, O’Connor, 2002; Retallack, 2001; Shahack-Gross et al., 2004; Karkanas, 2010; Wurster et al., 2015]. Эти исследования принципиально важны для понимания почвообразующих процессов, на которые влияют ландшафтно-климатические факторы и активность микроорганизмов. При изучении формирования разреза пещерных осадков важно учитывать факторы жизнедеятельности птиц и млекопитающих, а также активно сть человека [Природная среда…, 2003; Shahack-Gross et al., 2004; Karkanas et al., 2002; Karkanas, 2010; Wurster et al., 2015].

Для осадков археологических пещер одним из значимых факторов их постдепозиционных химических изменений является процесс биохимической (преимущественно бактериальной) деградации скоплений гуано насекомоядных летучих мышей. Крупные колонии этих рукокрылых используют пещеры в качестве убежищ и выводят там потомство только в периоды отсутствия людей. Поэтому выдержанные слои гуано признаны индикаторами периодов отсутствия или редкого появления людей в пещерах [Shahack-Gross et al., 2004; Karkanas, 2010; Wurster et al., 2015].

Если колония летучих мышей покидает пещеру, то органическая составляющая гуано деградирует относительно быстро – максимум за десятки лет. Скорость этого процесса максимальна в теплом климате и при высокой влажности в пещере. Исходное количество P2O5 в горизонтах гуано очень высоко (от 12–15 до 34–37,5 мас. %) [Wurster et al., 2015]. Растворы органических кислот (pH=3–5), которые продуцируются в ходе биодеградации гуано, постепенно вымывают фосфор из останков насекомых, а также из разлагающихся мягких тканей и костного материала животных. Просачиваясь вниз, эти растворы взаимодействуют с различными компонентами осадков и растворяют костный материал, который является вторым важным источником фосфора в пещерных разрезах [Berna, Matthews, Weiner, 2004]. В итоге в колонке осадков ниже деградирующего горизонта гуано формируются два сопряженных профиля – геохимический и минералогический (фосфатный). Они отражают постепенную нейтрализацию исходно кислых растворов [Onac et al., 2002; Shahack-Gross et al., 2004; Onac, Forti, 2011; Wurster et al., 2015]. Голоценовый разрез в восточной галерее Денисовой пещеры является ярким примером полной хемогенно-осадочной последовательности данного типа [Шуньков и др., 2018; Sokol et al., 2022].

На основании новых аналитических данных (сходство фазового, макро- и микроэлементного состава, а также наличие фрагментов хитина насекомых) (см. табл. 1, 2; рис. 2, 6) и по аналогии с горизонтами, охарактеризованными ранее в голоценовых осадках восточной галереи [Ibid.], черноокрашенные линзы из слоя 21.2 в центральном зале пещеры можно определить как остатки протогоризонта гуано насекомоядных летучих мышей. Важно отметить, что для этих разновременных биогенных осадков характерен единый набор геохимических маркеров – аномально высокие концентрации Zn, Cu и резко пониженные Sc, Zr, Nb и Ga.

Нарушение первичного залегания осадков слоя 21.2 в результате вязкопластических деформаций не позволяет обоснованно судить о размерах колонии летучих мышей или оценить длительность ее обитания в центральном зале пещеры. Вместе с тем минеральный состав веще ства черноокрашенных линз указывает на относительную малочисленность колонии рукокрылых, обитавшей во время накопления слоя на этом участке пещеры. Преобладание в осадках слоя 21.2 карбонат-гидроксил апатита и его тесная ассоциация с кальцитом характерны для фосфатного профиля, кислотный потенциал которого был практически полностью нейтрализован. Достаточно хорошая сохранность мелкого костного детрита также указывает на умеренную щелочность контактировавших с ним растворов [Berna, Matthews, Weiner, 2004; Shahack-Gross et al., 2004]. Нейтрализацию органических кислот в данном случае обеспечил ограниченный ресурс известняковой дресвы, сосредоточенный в слое 21.2. Вместе эти факты позволяют заключить, что объем органических кислот, а значит, и продуцировавшего их гуано, был незначительным.

В истории седиментогенеза Денисовой пещеры слой 21.1 имеет особое значение – с ним связано начало по стоянного присутствия человека в пещере, что отразило сь на структуре пещерного тафоценоза [Природная среда…, 2003]. С этого стратиграфического уровня началось резкое сокращение видового разнообразия летучих мышей и количества их останков (с ~50 до ~15 % от общего состава мелких позвоночных) [Там же]. Эти данные позволяют предположить, что в период, соответствующий рубежу слоев 22 и 21, условия обитания летучих мышей в пещере ухудшились. Резкое сокращение численности останков Chiroptera на этом рубеже отвечает общим изменениям в структуре пещерного тафоценоза, в которой заметно сокращается численность лесных полевок и древесных форм грызунов и возрастает доля степных и луговых видов, что было обусловлено климатическими факторами [Ibid.], а также значительным антропогенным прессом. Об активизации деятельности человека в период накопления слоя 21.1 свидетельствуют также многочисленные фрагменты древесного угля и микритового кальцита, связанные с регулярным использованием огня.

Заключение

Каждому типу осадков изначально присущ устойчивый набор химических характеристик, которые обусловлены сходством источников осадочного материала и процессов седиментации [Интерпретация…, 2001]. Вместе с тем в ходе диагенеза (растворения и химического изменения осадков) некоторые характеристики могут меняться, а иногда и утрачиваться целиком. Для археологических объектов реконструкция исходного типа осадка и уровня его сохранности позволяет оценить, в какой степени органические материалы (кости, пыльца, споры, растительные остатки, древесный уголь) сохранились в конкретной седиментационной среде. При глубоких диагенетических преобразованиях осадка очень важно выявить вторичные индикаторы органических материалов – устойчивых в изменяющейся депонирующей среде [Karkanas, 2010].

Установлено, что в осадках Денисовой пещеры ряд разновозрастных черноокрашенных горизонтов и линз обладает единым комплексом геохимических меток и резко контрастирует со смежными слоями по фазовому, макро- и микроэлементному составу. В этих биогенных о садках высока доля рентгеноаморфного материала с преобладанием богатого азотом органического вещества и фосфатов Ca низкой степени кристалличности (до 40 %). Маркерами этих осадков являются: резкое обогащение C, N, P, Zn и Cu; малое количество силикатного материала (Si, Ti, Al, Mg, K, Na); наличие фрагментов хитинового экзоскелета насекомых. Совокупность этих характеристик свойственна протогоризонтам гуано насекомоядных летучих мышей.

Важной особенностью такого класса пещерных осадков являются впервые установленное постоянство геохимических меток (высокие концентрации Cорг., P, N, Zn, Cu и резко пониженные Sc, Zr, Nb и Ga) в разновозрастных осадках и сохранность этих меток в плейстоценовых отложениях.

В осадочной летописи пещерных памятников Алтая эти горизонты могут быть идентифицированы как маркирующие при корреляции разных разрезов одной пещеры; в перспективе возможно их использование при сопоставлении памятников между собой. Поскольку в каждой горной долине четвертичные отложения обладают индивидуальными геохимическими особенностями, то для корреляции разрезов археологических комплексов должны быть проанализированы не только собственно пещерные осадки, но и почвенные профили. Для определения микроэлементного состава пещерных осадков необходимо сопоставление его с локальным геохимическим фоном (процедура нормировки). Это позволит выявить локальные и региональные геохимические маркеры пещерных осадков разной природы. Набор вещественных характеристик и опробованные на разрезах Денисовой пещеры методические подходы могут быть использованы для типизации отложений других пещерных объектов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00049,