Природа вариаций гамма-излучения во время осадков Nature

Автор: Германенко А.В., Балабин Ю.В., Гвоздевский Б.Б., Щур Л.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В Полярном геофизическом институте создана комплексная установка, на которой ведется непрерывный мониторинг различных компонент вторичных космических лучей. Обнаружены возрастания гамма-излучения во время осадков. Возрастания происходят круглый год, вне зависимости от сезона. Серия экспериментов показала, что загрязнение осадков какими-либо радионуклидами естественного или искусственного происхождения отсутствует. Спектр излучения не имеет каких-либо характеристических линий элементов. Предложен механизм, удовлетворительно описывающий данное явление.

Гамма-излучение, осадки, возрастание

Короткий адрес: https://sciup.org/142103593

IDR: 142103593 | УДК: 551.521.64 | DOI: 10.12737/13500

Текст научной статьи Природа вариаций гамма-излучения во время осадков Nature

На станциях космических лучей (КЛ) в Апатитах и Баренцбурге Полярного геофизического института (ПГИ) в течение нескольких лет ведется непрерывный мониторинг различных компонент вторичных КЛ. Проводится он при помощи комплексной установки, включающей три детектора нейтронов для различных диапазонов энергий, детектор заряженной компоненты и детектор гамма-излучения. Вскоре после начала мониторинга было открыто новое явление — возрастание гамма-фона при осадках. Влияние грозовых облаков на поток вторичных КЛ в глубине атмосферы является известным фактом [Лидванский, Хаердинов, 2007; Mendonҫa et al., 2011]. Основной причиной возникновения избыточного потока КЛ во время гроз являются частицы, ускоренные сильными электрическими полями внутри грозового облака. Влияние обычной (негрозовой) облачности на поток гамма-квантов впервые было обнаружено именно в ПГИ при мониторинге низкоэнергичного рентгеновского (гамма) фона [Германенко и др., 2010; Germanenko et al., 2011].

Регистрировались возрастания, как правило, связанные с атмосферными осадками. Следует отметить, что в субарктическом регионе (Апатиты) грозы случаются редко, а возрастания гамма-фона при осадках наблюдаются круглый год. Было установлено, что наблюдаемые возрастания гамма-фона не связаны с какими-либо антропогенными или природными радионуклидами, а являются следствием изменения условий взаимодействия космического излучения с атмосферой [Балабин и др., 2014]. Тем не менее в качестве причины возрастаний, связанных с осадками, мы предполагаем электрическое поле негрозовых облаков. Это поле, пусть не такое сильное, как в грозовых облаках, доускоряет заряженные частицы, которые затем производят дополнительное тормозное рентгеновское (гамма) излучение, проникающее до уровня земли.

Поскольку нет устоявшейся границы, отделяющей рентгеновское излучение от гамма-излучения (по одним источникам, это энергия покоя электрона 510 кэВ, по другим — энергия от нескольких МэВ), в данной работе оба эти определения являются синонимами, а их выбор в конкретном месте статьи

Регистратор

4096-канальный амплитудный анализатор

Приёмник GPS с антенной

Компьютер Регистратор 1

Raspberry Pi (Model В)

Датчик атмосферного давления

Компьютер Регистратор 2 ™

обогрева

Детектор заряженной компоненты

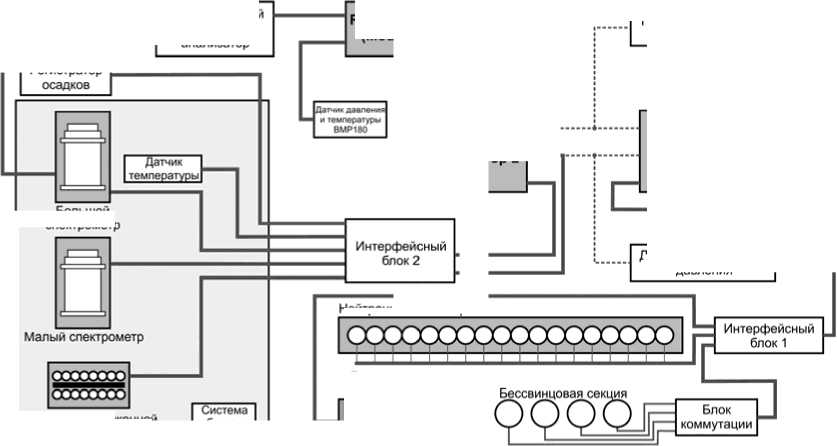

Рис. 1. Блок-схема экспериментального комплекса мониторинга вторичных компонент КЛ в Апатитах

Большой спектрометр

Нейтронный монитор

Детектор тепловых нейтронов

определяется удобством построения фразы, тем более что исследуемый нами диапазон электромагнитного излучения (от 20 кэВ до 5 МэВ) заведомо захватывает области обоих определений. В дальнейшем в нашей работе определения «рентгеновское» и «гамма» равнозначны и означают электромагнитное излучение от 20 кэВ до 5 МэВ.

КОМПЛЕКСНАЯ УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИИ

К настоящему времени описанная в [Балабин и др., 2014] установка дополнилась важными элементами, существенно расширившими ее возможности. Новая блок-схема модернизированной установки на станции в Апатитах показана на рис. 1. В нее входит стандартный нейтронный монитор, детекторы гамма-квантов на сцинтилляционных кристаллах (СДР), бессвинцовая секция нейтронного монитора, детектор заряженной компоненты и детектор тепловых нейтронов.

Стандартный нейтронный монитор чувствителен к нейтронам с энергиями >50 МэВ [Дорман, 1975]. Бессвинцовая секция регистрирует нейтроны с энергиями в сотни кэВ, детектор тепловых нейтронов, как следует из названия, регистрирует поток тепловых нейтронов. Детекторы рентгеновского излучения созданы на основе кристаллов NaI(Tl) размерами 62×20 мм (малый, СДРм) и 150×110 мм (большой, СДРб). СДРм имеет интегральные каналы >20 и >100 кэВ. Сигнал с СДРб поступает на дискриминатор, формирующий интегральные каналы >200 кэВ, >600 кэВ и >1000 кэВ, а также идет на 4096-канальный амплитудный анализатор, что позволяет получать дифференциальные спектры гамма-фона в диапазоне 0.2–5 МэВ с временем накопления одного спектра 30 мин. Детектор заряженной компоненты собран на газоразрядных счетчиках СТС-6. Счетчики располагаются в два горизонтальных ряда по восемь штук. Используются суммарный выход верхнего ряда и выход со схемы совпадений нижнего и верхнего рядов.

Верхний ряд регистрирует общий поток заряженной и электромагнитной компонент, а поскольку СТС-6 имеют малую (около 1 %) эффективность по отношению к рентгеновскому излучению [Кацнельсон и др., 1985], то схемой совпадений будет выделена только заряженная составляющая излучения, т. е. мюоны и электроны.

Для измерения интенсивности осадков используется метод обратного рассеяния инфракрасного излучения каплями дождя или снега. Датчик изготовлен в ПГИ лабораторией атмосферы Арктики [Шишаев, Белоглазов, 2011]. Он не калиброван в абсолютных единицах и используется только для качественных оценок интенсивности осадков.

В систему также включены несколько датчиков температуры и атмосферного давления. Эти вспомогательные датчики необходимы для внесения поправок, связанных с атмосферными процессами, в данные детекторов.

Все детекторы нейтронов расположены в одноэтажном строении, остальные детекторы — в термостабилизированном боксе на чердаке этого здания, в котором поддерживается постоянная температура. СДРм, СДРб и сборка СТС-6 размещены в стаканах, сложенных из свинцовых кирпичей толщиной 50 мм. Стаканы ограничивают поле зрения детекторов углом около 140°, благодаря чему они оказываются экранированными от фоновой радиации, поступающей от грунта и окружающих предметов.

Непрерывные наблюдения с помощью описанной установки были начаты в 2010 г. и продолжаются в настоящее время на станциях в Апатитах и Баренцбурге (арх. Шпицберген). Комплекс на Шпицбергене пока существует в усеченном виде, однако там имеется детектор СДРм, и он показывает такие же возрастания гамма-фона при осадках, как и в Апатитах. Станция на Шпицбергене важна тем, что этот архипелаг практически не населен, на нем отсутствуют какие-либо производства, а сам он удален от населенных центров на тысячи километров. Это является дополнительным подтверждением того,

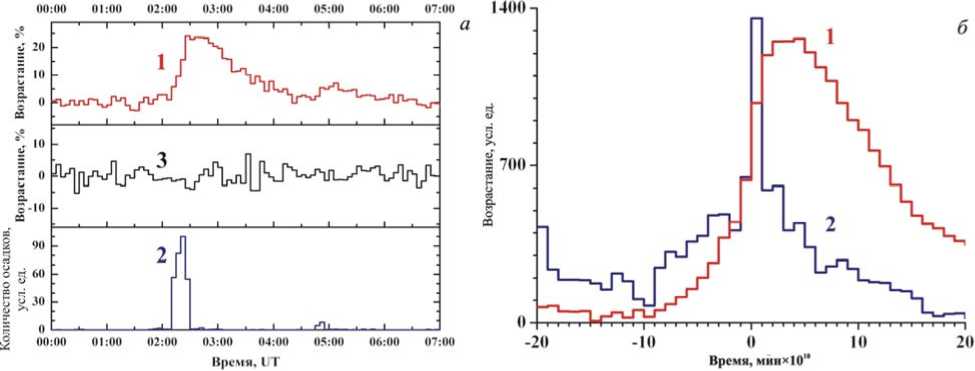

Рис. 2. Событие 30.07.2015 г. ( а ): типичные профили возрастания гамма-фона, полученные на СДРм, канал >100 кэВ (1), и детекторе заряженной компоненты, верхний слой счетчиков (3), и количества осадков (2). Средние профили ( б ) количества осадков (2) и возрастаний (1), построенные методом наложенных эпох на основе сотни однотипных событий

что открытое нами явление не связано с радиоактивным загрязнением.

ВАРИАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОСАДКОВ

Во время осадков наблюдаются возрастания гамма-фона, составляющие до 50 % от фонового уровня излучения и длящиеся несколько часов. Всего за время наблюдений (2009–2015 гг.) было зарегистрировано более 500 таких событий возрастания приземного фона гамма-излучения. События происходят как зимой, так и летом, независимо от сезона. Тип осадков (дождь или снег) также мало сказывается на явлении, хотя в целом амплитуда возрастаний зимой несколько ниже, чем летом: летом отмечались события с амплитудой до 50 %, зимой — не более 35 %. Длительность событий варьирует от 2–3 ч до суток и более в зависимости от длительности осадков. Была выявлена явная связь между обнаруженными возрастаниями гамма-фона и сопровождающими их метеорологическими явлениями. Практически все возрастания сопровождались обильными осадками (дождь или снег) и плотной, сплошной облачностью с нижней границей на высоте менее 600 м.

Серия экспериментов показала, что загрязнение осадков какими-либо радионуклидами естественного или искусственного происхождения отсутствует [Vashenyuk et al., 2011; Gvozdevsky et al., 2011; Балабин и др., 2014]. На рис. 2, а (верхняя панель) приведен пример типичного возрастания приземного гамма-излучения по данным интегральных каналов. Видна важная особенность описываемого явления: возрастание происходит только в электромагнитной компоненте. Средняя панель на рис. 2, а показывает темп счета детектора заряженной компоненты (верхний слой счетчиков), который практически не меняется в течение события, что естественно, ведь при обычном дожде в облаках отсутствуют сильные электрические поля, которые могли бы ускорить заряженные частицы. Тем не менее поток гамма-квантов, как видно на верхней панели, возрастает на 25 %.

Методом наложенных эпох [Дорман, 1972] были вычислены средние профили возрастания гамма-фона и количества осадков. В качестве реперной точки выбран максимум осадков, т. е. профили накладывались так, чтобы точки максимума осадков совпадали. Для усреднения было выбрано около сотни событий небольшой длительности (не больше 6 ч). Каждый профиль перед наложением нормировался. В итоге были получены средние профили количества осадков и возрастания гамма-фона (рис. 2, б ). Максимум осадков приходится на фазу наибольшего роста потока излучения, а максимум излучения достигается через 30–40 мин после максимума осадков. В целом такое соотношение соответствует ударному воздействию (осадки) и отклику инерционной системы (гамма-фон) со средним временем релаксации ~100 мин.

Теперь уместно рассмотреть вопрос о том, чем наблюдаемое явление не является и не вызывается, а именно: наблюдаемый эффект не связан с каким-либо загрязнением осадков радионуклидами. Это установлено совершенно точно. Во-первых, непосредственно во время сильного дождя, когда наблюдалось возрастание более 30 %, в пластиковую бутыль было собрано 5 л дождевой воды (с крыши здания, где установлены детекторы), которая тут же (не позже чем через 10 мин) была помещена над вторым СДРм (на рис. 1 данный детектор не показан ради упрощения схемы). Этот СДРм находится внутри полости, сложенной из свинцовых кирпичей толщиной 5 см, т. е. обложен свинцом со всех сторон и, естественно, никаких возрастаний не регистрирует. Бутыль с водой помещалась над СДРм внутри полости. Детектор при этом не показал никакого изменения счета. Во-вторых, во время другого события 10 л дождевой воды были переданы радиологической лаборатории КНЦ РАН для анализа на содержание радионуклидов. В исследованном объеме воды групповой состав радионуклидов и их концентрация не отличались от фоновых для данной местности. И наконец, приведем следующее соображение. Обратимся к рис. 2, б .

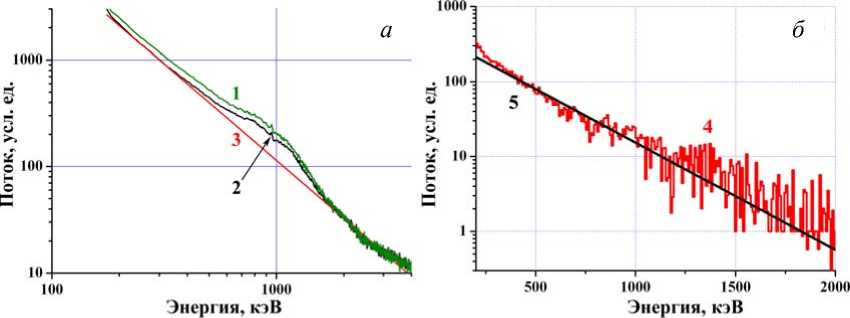

Рис. 3. Панель а — дифференциальные энергетические спектры фона (2) перед возрастанием и во время возрастания (1), а также аппроксимация (3) фонового спектра степенной функцией. Панель б — разность спектров (1) и (2), являющаяся спектром собственно возрастания (4), и его аппроксимация (5) экспоненциальной функцией

После прекращения осадков (в том числе в виде снега, слой которого зимой остается лежать на крыше непосредственно над СДР некоторое время, пока не соскользнет вниз под собственным весом) фон рентгеновского излучения возвращается к норме с характерным временем ~100 мин. Если допустить, что возрастание вызвано каким-то радионуклидом, его период полураспада должен быть также ~100 мин. Иную причину уменьшения интенсивности радиации сложно придумать, учитывая, что над детектором продолжает лежать слой выпавшего снега. Приняв во внимание среднюю скорость облаков [Матвеев, 1984], придем к выводу, что этот радионуклид мог попасть в облака не далее чем в 100 км от точки наблюдения, в противном случае он бы за время движения облака до детектора распался. Причем в том источнике радионуклид должен производиться непрерывно, иначе он распался бы задолго до прихода ненастья. Обращаем внимание и на то, что возрастания, связанные с осадками, наблюдаются в Баренцбурге (арх. Шпицберген), где нет никакого промышленного производства, а сама станция удалена от материка на тысячу километров.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Как было выше сказано, установка мониторинга дополнилась важной частью — детектором (СДРб) на кристалле большого размера (150×110 мм), соответственно, диапазон эффективной регистрации расширился с 400 кэВ до 5 МэВ. СДРб был калиброван по двум источникам: 137Cs, линия 662 кэВ, и 60Co, линии 1.17 и 1.34 МэВ. Кроме того, с помощью программного пакета GEANT-4 был смоделирован детектор СДРб и получена расчетная эффективность регистрации кристаллом гамма-квантов с энергиями от 100 кэВ до 5 МэВ [Маурчев и др., 2015]. Именно эти расчеты показали, что данный кристалл можно использовать для регистрации квантов с энергией до 5 МэВ. На основе справочной информации [ГОСТ 20426-82, 1983; Григорьев, Мелихов, 1991] было определено также поглощение излучения в материале крыши (древесина и жесть) в том же диа- пазоне энергий. Все это было выполнено, чтобы корректно преобразовать данные СДРб (темп счета) в исходный энергетический спектр гамма-излучения в атмосфере.

Этот же кристалл используется для непрерывного измерения дифференциального энергетического спектра гамма-излучения от 200 кэВ до 5 МэВ. Время сбора/накопления одного спектра составляет 30 мин. С одной стороны, увеличение времени накопления повышает точность измерений, особенно в высокоэнергичной части, где интенсивность потока небольшая, с другой — даже за время короткого события (2–3 ч) желательно иметь несколько измерений спектра: в начале события, в максимуме и на спаде. Величина 30 мин выбрана как компромиссная для этих двух условий.

Измерения дифференциального энергетического спектра с помощью СДРб дали точный ответ на важный вопрос: каков верхний энергетический предел событий (возрастаний). Ранее [Балабин и др., 2014] возможны были только косвенные оценки, поскольку эффективный диапазон СДРм мал и было явно видно, что верхний энергетический предел возрастаний много больше верхнего предела СДРм (400 кэВ). Измерения на СДРб показали, что возрастание наблюдается в диапазоне энергии не более 2– 2.5 МэВ. Поток квантов с энергиями более 2.5 МэВ при осадках не меняется.

Прямые измерения дифференциального спектра фонового гамма-излучения, приходящего из атмосферы из верхней полусферы, ясно показали, что излучение имеет тормозную природу [Гайтлер, 1956; Хаякава, 1974]. На это указывает степенная зависимость с показателем γ=1.8. Пример дифференциального спектра фонового гамма-излучения показан на рис. 3, а . Там же приведен спектр во время события. Невооруженным глазом видно, что на энергиях выше 2–2.5 МэВ спектры сливаются, что определяет верхний энергетический предел события. Эту же величину дают и точные вычисления спектра возрастания (рис. 3, б ). Разность между дифференциальным спектром, измеренным во время события (кривая 1 на рис. 3, а ), и спектром, полученным в ясную погоду перед возрастанием (кривая 2 на рис. 3, а ), означает спектр добавочного излучения,

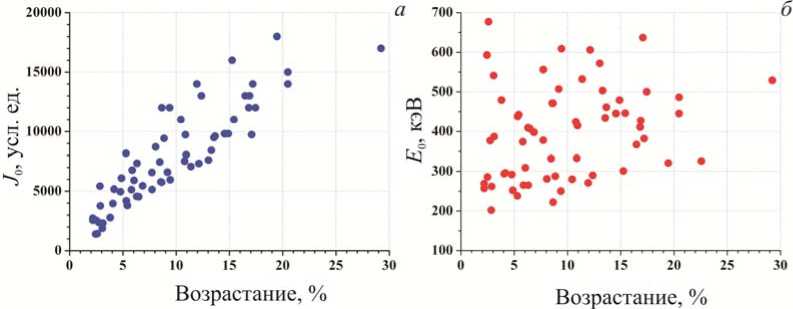

Рис. 4. Зависимость параметров спектра дополнительного излучения от амплитуды возрастания: a — параметр J 1 (интенсивность потока), б — параметр Е 0 (характеристическая энергия)

т. е. потока, который накладывается на фон и регистрируется как возрастание. Было выявлено принципиальное различие между фоновым спектром и спектром добавочного излучения. Последний имеет экспоненциальную зависимость на интервале 0.2–2 МэВ. На рис. 3, б показаны типичный спектр добавочного излучения и его аппроксимация экспоненциальной функцией. Следует отметить, что измерение дифференциальных спектров приземного гамма-фона в малых энергиях и определение спектра излучения, вызывающего возрастание при осадках, сделаны впервые.

Полученный результат можно описать следующими выражениями:

( l b ( E ) = J о E Y — спектр фонового излучения, (1) Г - E )

I ( E ) = Jx exp — спектр дополнительного излучения,

■ nc I E 0 )

где E — энергия гамма-квантов, J 0 — интенсивность фонового потока, γ — показатель спектра, J 1 — интенсивность дополнительного потока, возникающего при возрастании, E 0 — характеристическая энергия.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что наблюдаемые возрастания гамма-фона, сопровождающиеся осадками, происходят в диапазоне энергий 0.02–2 МэВ (измерения спектра в диапазоне 20– 400 кэВ выполнены были ранее [Балабин и др., 2014]). Установлено принципиальное отличие фонового излучения, всегда присутствующего в атмосфере у земли, и дополнительного, возникающего при осадках и добавляющегося к фоновому излучению. Фоновое гамма-излучение, приходящее из атмосферы, имеет тормозной характер, обладает степенной формой спектра, образуется в атмосфере как вторичное излучение от КЛ и имеет энергию много больше 5 МэВ [Гайтлер, 1956; Хаякава, 1974]. Измерения фонового спектра в широком диапазоне на СДРб именно это и показывают. Энергетический спектр излучения, вызывающего эффект возрастания при осадках, имеет экспоненциальную форму и верхний предел 2–2.5 МэВ.

Прямые измерения дифференциального спектра подтвердили наш прежний вывод [Балабин и др., 2014] о том, что и в фоновом излучении, и при возрастании потока гамма-излучения отсутствуют какие-либо радионуклиды с характеристическими линиями. Во всех спектрах присутствует небольшое широкое «вздутие», или бамп — некоторый постоянный избыток квантов с энергиями около 1 МэВ. Однако, как видно на рис. 3, б, в спектре добавочного излучения (4) этот бамп никак не проявляется. Это означает, что он постоянен для всех спектров и на него эффект возрастания гамма-излучения во время осадков не влияет. Какова природа данного бампа, пока не ясно.

Измерения дифференциального спектра гамма-излучения проводятся более года, и к настоящему времени накопилось достаточно событий, чтобы провести их сравнительное изучение. Во-первых, наблюдающиеся вариации фонового излучения, связанные с вариациями потока первичных КЛ (прежде всего, с форбуш-понижениями), происходят так, что показатель спектра (параметр γ) не меняется. Другими словами, наклон спектральной функции остается постоянным, а меняется только интенсивность потока.

Для каждого события находилась разность между фоновым спектром до события и спектром в максимуме возрастания потока гамма-излучения. Фоновый спектр брался не менее чем за 2–3 ч до начала возрастания и для повышения точности находился как средний за 2–3 ч. В результате получался спектр дополнительного излучения, как на рис. 3, б . Для него определялась аппроксимирующая экспоненциальная функция, задаваемая параметрами J 1 и E 0. В итоге получен массив этих спектральных параметров, связанных с событиями. На рис. 4 показан результат — распределение параметров спектральной функции в зависимости от амплитуды возрастания. В то время как величина Е 0 , на наш взгляд, не обнаруживает никакой связи с амплитудой возрастания, принимая среднее значение около 400 кэВ, величина J 1 линейно зависит от амплитуды. Величины Е 0 и J 1 связи между собой не показывают. Из этого возможен вывод, что осадки только запускают (или усиливают) некий процесс, генерирующий указанное излучение, но сам процесс не определяют.

БАЛАНС ЭНЕРГИИИ ГИПОТЕЗА ДОУСКОРЕНИЯ

Несмотря на то что наблюдения возрастаний потока гамма-излучения ведутся много лет, полного понимания механизма их генерации достичь пока не удается. Основная гипотеза — генерация дополнительного тормозного излучения легкими заряженными частицами в электрическом поле облаков. Явные трудности этой гипотезы состоят в том, что, во-первых, в полярных регионах грозовая активность мала (а когда говорят об ускорении в электрическом поле облака, подразумевают — в грозовом, в котором напряженность электрического поля составляет сотни кВ/м) и очень редка, а зимой и вовсе отсутствует. Во-вторых, длина пробега гамма-квантов с энергиями в сотни кэВ не превосходит 100–300 м [ГОСТ 20426-82, 1983], следовательно, место их генерации не может быть выше 1 км. Однако рассмотрим вопрос пока без конкретики.

В атмосфере на любой высоте присутствуют легкие энергичные частицы (электроны и позитроны) [Гайтлер, 1956; Хаякава, 1974]. Они возникают в процессе распространения и распада в атмосфере вторичных компонент космических лучей: мюонов, пионов, гамма-квантов. При движении в атмосфере эти легкие заряженные частицы испытывают два вида потерь энергии:

( dE i =a i dx — ионизационные потери,

[dEr =5Edx — радиационные потери, где σi — удельные ионизационные потери энергии на единицу длины, δЕ — удельные радиационные потери энергии на единицу длины, dx — пройденное малое расстояние. Удельные ионизационные потери при энергиях более 2 МэВ очень слабо зависят от энергии самой частицы [Гайтлер, 1956; Хаякава, 1974], так что можно считать σi константой. Ионизационные потери, следовательно, имеют линейный характер: частица с удвоенной энергией пройдет путь в веществе в два раза больше (при условии, что других видов потерь нет). Величина удельных ради- ационных потерь пропорциональна энергии частицы [Гайтлер, 1956]. Положим для удобства описания процесса, что уменьшение энергии частицы происходит по выражению (2) не на протяжении всего отрезка dx, а только на его правом конце (когда путь dx пройден), а сам отрезок dx частица проходит без изменения энергии. Поскольку отрезок dx бесконеч- но мал, такое допущение нисколько не меняет ни выражения (2), ни сути дифференциального описания процесса. Положим теперь, что частица распро- страняется в электрическом поле с напряженностью ε. Тогда (2) предстанет в виде dEi =Qidx — ионизационные потери, dEr = 5(E + sdx)dx — радиационные потери.

Второе слагаемое в скобках во втором уравнении в (3) имеет второй порядок малости относительно dx, и эффект от него должен быть пренебрежимо мал. Однако, как указывается в [Гайтлер, 1956], особенность радиационных потерь состоит в том, что с равной вероятностью частица может потерять энергию dEr на пути dx в виде множества (положим, n) квантов со средней энергией dEr/n или же в виде одного кванта с энергией dEr. Последнее означает, что имеются частицы, которые на всем пути до некоторой точки x0=mdx ничего не излучали, а затем испытали «лобовое» столкновение и излучили квант примерно с энергией mdEr [Гайтлер, 1956]. Для таких частиц слагаемым εdx в (3) пренебрегать уже не стоит, поскольку оно для них предстает в виде εx0 и имеет существенно бóльшую величину. Число таких частиц экспоненциально падает с ростом пройденного пути x0, что, к слову, обеспечивает экспоненциальную форму спектра дополнительного излучения.

Механизм набора энергичной частицей дополнительной энергии в процессе ее движения в веществе в электрическом поле и последующего излучения энергии в процессе тормозного излучения назван нами доускорением. Его особенность в том, что здесь участвуют частицы с большой энергией, возникающие от каких-то других, неускорительных процессов. Набор же энергии в электрическом поле частицами малых энергий в таком плотном веществе, как нижняя атмосфера, невозможен, это совершенно ясно.

Измерения дифференциального спектра гамма-излучения, выполняемые на нашей установке, могут быть легко пересчитаны из относительных единиц «число импульсов на бин» в абсолютный поток энергии, поскольку СДРб калиброван, а спектр дополнительного излучения ограничен. Необходимо только корректно сопоставить все соответствующие коэффициенты: размер кристалла, время сбора одного спектра, размер бина. В итоге было получено, например, что при возрастании 25 % дополнительный поток составил Σ r ~90 кэВ (см2·с)–1. Здесь подразумевается поток энергии из всей верхней полусферы. Точно так же можно вычислить поток заряженных частиц в данной местности на данной высоте, используя измерения на детекторе заряженной компоненты. Он составил Σ p ~0.06 частицы (см2·с)–1. Положим, что все это частицы, участвующие в нашем процессе доускорения. В таком случае каждая частица должна в облачном слое дополнительно набрать энергию

5 E = -^. (4) \

Таким образом, δ E — дополнительная энергия, которую энергичная частица должна набрать в электрическом поле облака и затем излучить в виде тормозного излучения, чтобы на уровне детектора создать дополнительный поток энергии (в виде гамма-квантов), равный Σ r . В нашем случае δ E ≈ 1500 кэВ. Приняв, что эта энергия набирается за счет движения в электрическом поле облаков, и взяв из [Матвеев, 1984] среднюю толщину дождевых облаков h =500 м, можем оценить необходимую для этого напряженность:

5 E s = —.

h

В нашем случае ε=3 кВ/м. В реальных условиях это значение может несколько увеличиться. При расчете спектра и потока энергии были учтены коэффициенты ослабления излучения материалами крыши, поэтому полученные величины относятся к потоку, приходящему из атмосферы. С одной стороны, измеренный поток заряженных частиц состоит из мюонов и электронов, а не из одних электронов. А излучают тормозные кванты только электроны и позитроны. Известно [Гайтлер, 1956], что электроны составляют 1/3 от всех заряженных частиц у поверхности земли на уровне моря, а позитронов существенно меньше, чем электронов. Следовательно, величина ε должна быть как минимум в три раза больше. С другой стороны, нужно учесть барометрический эффект: все компоненты вторичных КЛ при распространении вглубь атмосферы испытывают поглощение. Поскольку легкие заряженные частицы в атмосфере производятся несколькими путями (распад мюонов, рождение пар, комптон-эффект), в качестве оценки возьмем барометрический коэффициент для мюонов — самой жесткой, менее всего поглощаемой компоненты. На высотах около 1 км (высота нижней границы облачности 400–600 м и плюс 500 м толщина облака) поток мюонов будет в полтора раза больше, чем на уровне моря, и примерно так же увеличится поток электронов [Хаякава, 1974]. В общем, можно допустить, что необходимая напряженность электрического поля в облаке, найденная нами из самых общих предположений о механизме генерации и балансе энергии, ненамного отличается от реальной.

Наша оценка напряженности электрического поля в дождевых облаках укладывается в диапазон, полученный прямыми измерениями: типичное значение 5–10 кВ/м, а в отдельных случаях 16 кВ/м [Rust, Trapp, 2002]. Эксперименты проводились именно в слоисто-дождевых облаках, которые являются основным типом облачности, производящим «спокойные» (без гроз) осадки [Матвеев, 1984]. Измерения проводились в средних широтах в разное время года.

Как видим, предложенный механизм генерации дополнительного гамма-излучения, основанный на доускорении энергичных легких частиц в электрических полях облаков, вполне может реализовываться и согласуется с данными прямых измерений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лаборатории космических лучей ПГИ ведется мониторинг приземного гамма-фона в диапазоне энергий 0.02–5 МэВ. Обнаружено новое явление — возрастание приземного гамма-фона во время осадков. Возрастания наблюдаются круглый год и при любом виде осадков. В последнее время проводятся измерения интегральных и дифференциальных энергетических спектров гамма-излучения. Впервые выполнено измерение спектра излучения, вызывающего возрастание гамма-фона при осадках. Обнаружено, что возрастания вызваны дополнительным излучением с экспоненциальным спектром, в то время как фоновое излучение имеет степенной спектр. Кроме того, определена верхняя граница экспоненциального спектра, составляющая 2.5–3 МэВ. В отличие от фонового излучения, спектр которого простирается до десятков МэВ, дополнительное излучение достаточно мягкое.

На основе баланса энергии при возрастаниях гамма-фона сделана оценка требуемой напряженности электрического поля в облаке для производства наблюдаемых возрастаний. Эта оценка не превосхо- дит результатов многочисленных измерений электрических полей в дождевых облаках. Проанализированы результаты проведенных экспериментов, и предложена модель, непротиворечиво описывающая механизм набора и переноса энергии, набранной легкими заряженными частицами в электрическом поле облаков, на уровень земли.

Список литературы Природа вариаций гамма-излучения во время осадков Nature

- Балабин Ю.В., Германенко А.В., Гвоздевский Б.Б., Вашенюк Э.В. Вариации естественного рентгеновского фона в полярной атмосфере//Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54, № 3. С. 376-386 DOI: 10.7868/S0016794014020023

- Гайтлер В. Квантовая теория излучения. М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 492 с.

- Германенко А.В., Балабин Ю.В., Вашенюк Э.В. и др. Вариации естественного гамма-фона во время выпадения атмосферных осадков//Вестник Кольского научного центра РАН. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2010. Вып. 3. С. 104-109.

- ГОСТ 20426-82. Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения. М., 1983. 25 с.

- Григорьев И.С., Мелихов Е.З. Физические величины: справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1231 c.

- Дорман Л.И. Метеорологические эффекты космических лучей. М.: Наука, 1972. 212 с.

- Дорман Л.И. Экспериментальные и теоретические основы астрофизики космических лучей. М.: Наука, 1975. 402 с.

- Кацнельсон Б.В., Калугин А.М., Ларионов А.С. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы. Справочник. М.: Радио и связь, 1985. 864 с.

- Лидванский А.С., Хаердинов Н.С. Динамика космических лучей в электростатическом поле атмосферы и генерация частиц грозовыми облаками//Изв. РАН. Сер. физ. 2007. Т. 71, № 7. С. 1060-1062.

- Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 752 с.

- Маурчев Е.А., Балабин Ю.В, Гвоздевский Б.Б., Вашенюк Е.В. Новая численная модель для исследования космических лучей в атмосфере Земли//Известия РАН. Серия физическая. 2015. Т. 79, № 5. С. 711-713. DOI: 10.7868/S0367676515050324.

- Хаякава С. Физика космических лучей. Ч. 1: Ядерно-физический аспект. Ч. 2: Астрофизический аспект. М.: Наука, 1974. 1042 с.

- Шишаев В.А., Белоглазов М.И. Автоматический регистратор атмосферных осадков//Приборы и техника эксперимента. 2011. Т. 54, № 2. С. 156-158.

- Germanenko A.V., Balabin Yu.V., Gvozdevsky B.B., et al. High-energy photons connected to atmospheric precipitations//Astrophys. Space Sci. Trans. 2011. V. 7. P. 471-475 DOI: 10.5194/astra-7-471-2011

- Gvozdevsky B.B., Balabin Yu.V., Germanenko A.V., Vashenyuk E.V. On the origin of X-ray increases during precipitations//Proceedings of ICRC-2011. 2011. V.11, id 0863. P. 397-400.

- Mendonҫa R.R.S. de, Raulin J.-P., Bertoni F.C.P., et al. Long-term and transient time variation of cosmic ray fluxes detected in Argentina by CARPET cosmic ray detector//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73. P. 1410-1416. DOI: 10.1016/j.jastp.2010.09.034.

- Rust W.D., Trapp R.J., Initial balloon soundings of the electric field in winter nimbostratus clouds in the USA//Geophys. Res. Lett. 2012. V. 29. P. 1959-1962. DOI: 10.1029/2002 GL015278.

- Vashenyuk E.V., Balabin Yu.V., Germanenko A.V., Gvozdevsky B.B. Study of radiation related with atmospheric precipitations//Proceedings of ICRC-2011. 2011. V. 11, id 0328. P. 360-363.