Природа знака. Единство в развитии взглядов

Автор: Кутенков Павел Иванович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Научный поиск

Статья в выпуске: 1 (42), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается содержание взглядов на природу происхождения знака в культуре, развиваемых в европейской и русской научных школах с древности и до современности. Одной из задач явилось выявление различий и единства взглядов на природу знака в ходе развития научной, философской мысли у древних и современных учёных. Исследование опирается на историко-культурологический подход, органично включающий в себя методы описания, семиотико-семантического и историко-культурного анализа. Работа выполнена на стыке языкознания, семиотики и культурологии. При этом закладываются основы развития подходов нового научного направления - знаковедения. Исследование показало, что учёные древности и современности связывают происхождение знака (знака-слова, образа) с начальным становлением человечества, со временем обретения им коллективного сознания во взаимосвязи с происходящим в космосе и вселенной. Происхождение знака древними связывалось с Богом, космосом, вселенной, с общенародным сознанием и духом культуры. Смыслы слова раскрываются на основе вселенского, космического и общенародного знания. При общей схожести знания о происхождении знака, древними и современными учёными, обнаруживается различие в осознании начальных знаков-образов, поступающих из космоса, вселенной, и мира культуры, воспринимаемых в нашей проявленной действительности.

Вселенная, душа-азма, душа-ясма, знак, знаковедение, космос, означаемое, означающее, происхождение знака, семиотика, сознание

Короткий адрес: https://sciup.org/140223988

IDR: 140223988 | УДК: 003

Текст научной статьи Природа знака. Единство в развитии взглядов

Кутенков П.И. Природа знака. Единство в развитии взглядов // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 1. – С. 74–79.

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2017

Возрождающееся состояние России, её культуры и державнообразующего народа вопрошают перед общественными, гуманитарными науками об осмыслении внешнего, знакового воздействия и его значимости в определении и развитии дальнейших путей. Существенное влияние на подсознание и сознание, ведущее человека по путям возрождения, оказывает внешняя знаковая среда, создаваемая на основе семиотики.

В базовых понятиях науки о знаке основополагающее место занимают взгляды о его происхождении, природе. Вместе с тем, современная позитивистская семиотика этому вопросу не уделяла должного внимания. Причины очевидны. Для понимания природы знака необходимо углубляться в содержание смыслов слова и речи естественных языков, рассматривать понятия души и Бога. Эту сверхзадачу семиотика Запада решила частным мнением, объявив естествен- ные языки противоречивым средством для построения современной науки о знаках, а Бога и душу человека – отсутствующими как таковыми. При том было совершенно отринуто, что всеобщая наука изучает многие явления, созданные культурами, и саму культуру, где Бог и душа, человек и язык естественны и слиты в нераздельность.

Редкие работы о природе знака заставляют нас обратиться к древним и новым взглядам на его происхождение, появление в самом человеке и культуре. Попытаемся кратко осветить эти взгляды, оказывающие основополагающее влияние на состояние и развитие науки о знаках, выявить характер взглядов и то общее, что их отличает и что их объединяет.

В рассуждениях Платона «образ» связывается с самостоятельными «бытием», «пространством» и «возникновением». Образ, по мнению мыслителя, возникает посредством сна, испытывает взаимодействие с сущим, является признаком чего-то и имеет многообразный лик [7]. Платоновские рассуждения об образе связаны с объяснением происхождения мира из четырёх стихий. Мыслитель показывает, что знак–образ–символ порождается вселенской действительностью и получается человеком при посредстве сна и сущего. Платон рассуждает о знаках, о знаниях, получаемых из невидимого пространства, из Вселенной. Речь идёт о сотворении живого на земле и появлении в это время первых знаков. При этом Платон ничего не говорит об участии в этом действе органов чувств человека – зрении, слуха, осязания, обоняния, вкуса, а также души и сознания. Происхождение знака в живом мире на Земле мыслитель видит в единстве со вселенскими событиями.

Аристотель рассматривает порядок порождения и передачи знака в самом человеке и культуре; природа восприятия знака человеком показывается через его возможности: «Итак, то, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых суть представления» [1, с. 92]. В сжатых до предела мыслях заключено несколько важных положений о знаке.

Аристотель ведёт речь о знаках культуры сообщества людей.

-

1. Происхождение, появление знака в человеке. Мыслителем оно выказывается посредством связи между каким-либо предметом и знанием о нём душой1 человека: «представление в душе». Это духовнодушевный способ появления знака в человеке, осуществляемый при посредстве его органов чувств.

-

2. Что такое знак? По Аристотелю, знак – это «суть представления» подобия предмета в душе человека. Другими словами, это слепок, образ предмета, запечатлённый в душе человека. Словом «суть» показывается не только внешнее предмета, но и знание душой его внутреннего содержания, явления, образ–знак которого хранится у неё.

-

3. Строение знака. Из рассуждения Аристотеля видно, что знак имеет строение. Он включает «суть» – это содержание, обозначим её понятием означаемое ; а пред-

- ставление в душе подобия образа, слепка с предмета есть другая, внешняя часть знака, выразим её понятием означающее. В целом, в знаке вычленяются внешнее и внут-

- реннее, очевидно они неразрывно связаны между собой.

-

4. Представление знака в культуру. От человека, посредством звукосочетания (звуковым языком) и письменами (письменным языком), знак вносится в мир культуры.

-

5. Идентичность способов передачи знака в мир культуры.

Аристотель различает «знак» и «непосредственный знак», не раскрывая признаков их соотношения.

5а. Звукосочетанием. Мыслитель показывает, что тот образ, то представление сути предмета, что находится в душе человека, в мир людей передаётся звукосочетанием, т.е. речью, словом. В изложении показывается, что передача человеком непосредственного знака, внесение его в мир культуры словом не изменяет, не искажает содержания сути излагаемого: знания о внешнем и внутреннем предмета. Слово – это первое означающее знака.

-

5б. Письменами. Письменное слово, что очевидно из рассуждения Аристотеля, точно также как и звуковая речь, без искажения содержащего в душе человека, передаёт знак в мир культуры.

Стало быть, письменное слово – это вто- рое означающее одного и того же знака, содержащего в душе человека. Природа второго означающего отлична от первого означающего. И первое, и второе означающие, будучи знаками знака предмета, имеют своё означаемое и означающее.

Изложенное показывает, что знак–звук (слово) и знак–письмо обладают равнозначными, неискажающими способами передачи человеком знаний образов в мир людей.

В суждении Аристотеля ясно очерчены три способа возникновения и передачи знака в человеке и мире культуры: духовнодушевный, речевой и письменный. Способы представления, возможно, указывают на соотношение знаков различной природы: вначале это образ–предмет в душе (непосредственный знак), за ним звук–слово и на третьем уровне – письмо–слово.

В целом, Аристотелевское рассуждение о знаке заложило ряд основ его понимания: строение, содержание и его происхождение в человеке и культуре. Важнейшее среди них – единство в строении знака, между его внешним (означающим) и внутренним (означаемым). Вместе с тем, обнаруживается существование нескольких разноприродных означающих одного знака, идентично выражающих образ–знак, суть вещи. Иначе: предмет один и знак один, то, что в душе человека, имеющий одно

Общество

означаемое и несколько означающих. Это явление как подход понимания, как ключ, подсказывает пути дальнейшего изучения знаков различной природы, в частности начертательных. Но это отдельная тема.

Аристотель, рассуждая о знаке, не рассмотрел способы его образования в душе человека.

Выдающийся языковед А.А. Потебня

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2017

непосредственно не рассматривал вопрос о происхождении знака. Вместе с тем, всё его учение о языке указывает на связь содержания исторического слова с его перво-значением, истоками порождения: «Откуда бы ни происходила родственная связь однозвучных слов, слова эти относятся друг к другу, как предыдущие и последующие. Без первых не были бы возможны последние» [8, с. 16]. Эта мысль, постоянно повторяемая исследователем с её разными оттенками, возводит истоки смыслов слова к первоначалам. Содержание слова как знака, в учении Потебни раскрывается через три составляющих: 1) внешняя оболочка, 2) внутреннее содержание и 3) значения. Звучащее слово – оболочка (форма знака); представление – понимается как представитель другого мыслимого, оно связано с первоначальным значением словообразования, исконным первосодержанием; значения – новые смыслы слова. Для понимания слова языка Потебня считал необходимым рассматривать «настоящее живое слово» естественного, народного языка [8, с. 42]. Слово, по его мнению, наделено духом: «дух правит звуком в слове», иначе говоря, означающее знака непосредственно связано с духом человека [8, с. 56]. При этом значение и смысл слова у Потебни соединены с сознанием и духом народа, что первично при понимании его значения. Само понимание речи, исследователь связывал с душой человека. В учении Потебни народное и научное понимании слова и речи носит нерасчленённый характер.

Звуковое, чувственное и мыслительное в языке учёным связываются с самосознанием человека. «Язык, будучи орудие сознания, сам по себе есть создание бессознательное» [8, с. 62]. Чувственное восприятие слова рассматривается как «внутренний знак». Смысл, значение слова, по мысли учёного, носит общенародный характер и является условием понимания речи.

По мнению Потебни, в народном языке достаточно отвлеченных названий, что за ними нет необходимости «ходить в древности или чужие языки» [8, с. 34]. Тем самым учёный отрицает необходимость каких-либо языковых заимствований.

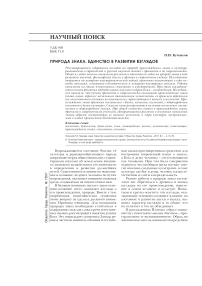

Обращаясь к поздним и современным взглядам, отметим, что в науке новейшего времени принято выделять знаки и символы (знамения). Знак обычно принимается как знак–слово, состоящее из означаемого и означающего (рис. 1). Однако продолжает существовать коренное различие в современном понимании знака русской и западной науками. Исконное содержание знака, выявленное Платоном, Аристотелем, Потебней, утверждает единство понимания его строения, – внешнего и внутреннего; западная наука с самого начала разработки основ семиотики (XIX в.) разорвала эту связь, заявив об её условности (Ч. Пирс, Ч. Моррис; Ф. де Соссюр и др.); русская научная школа стоит на понимании единства между означаемым и означающим знака [6, с. 46]. Здесь надо заметить, что в исторической действительности государственного управления в СССР это не соблюдалось. Жёстко, чаще по умолчанию, следовали западным, позитивистским установкам в понимании знака, утверждающим отсутствие единства между означаемым и означающим.

знака-слова

Рис. 1. Нераздельное строение знака–слова в едином поле пространства культуры, на примере слова «Бог».

Что значит признать условную связь между означаемым и означающим знака? Такое признание непосредственно влечёт за собой принятие установки на произвольность в выборе слов для обозначения различного рода явлений культуры и науки. Это не только не соответствует действительности, оно разрушает целостность природы человека и его культуры, связь культуры и космоса. На проявленном поле знания такое, казалось бы, ничего незначащее решение, в действительности широко распахивает дорогу уничтожения родного языка, а стало быть, разрушению культуры. Становится очевидным, что ис- следование знака с позитивистких взглядов завело его в тупик. Выход видится в развитии учения о знаке в рамках новой науки знаковедения.

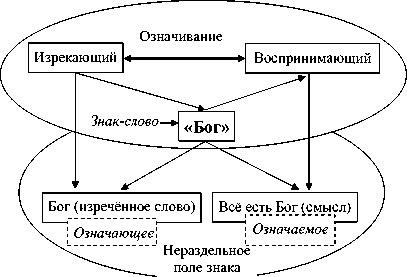

Академик В.П. Казначеев, врач, мыслитель, используя результаты работ В.В. Налимова, предполагает такой путь изначального порождения и происхождения знака–слова в людских сообществах: появление «полевых» (на уровне полей) духовно-разумных (интеллектуальных) «пятен»; возникновение спонтанного сознания у отдельных людей, общностей; просеивание и отбор сознанием слов, образов, отражающих окружающий мир, его устроение; превращение слов в знаки, образы, содержащих смысл или некую сущность (рис. 2). «Слова, – пишет Казначеев, – являются как бы кирпичиками или деталями громадной текущей, постоянно движущейся архитектуры солитоно-графических процессов» в культуре и космосе [4, с. 36, 37–43]. Происходящий порядок вселенского движения сотворения, учёный находит близким обрядовым или религиозным действиями, где порядок поведения, молитвы, скульптура, иконы, мандалы отражают лишь знаковость, опосредованность повторов, возвращений или спиралевидную «грамматику» из времён прошлого, настоящего или будущего. По мнению учёного, человек обладает личной ноосферой . По Казначееву, язык, на котором говорят люди, есть сугубо земная, конкретная образность приспособления живого вещества, человеческого существа на поверхности

Земли, где первичными, космогоническими основами духовно-разумного являются голографические, более синтетические явления, без выделения «субъекта пятна». Вместе с тем, само появление разумного человека и народов им связывается с духовно-разумным пятном. Общественное сознание народа учёным признаётся древним духовно-разумным образованием.

Представляемый мыслителем ход сотворения сознания людского общества, соответствует содержанию понятия соборного духа народа. Для Казначеева появление человека и знака, слова и образа, движение в космосе суть явления взаимозависимые. Идеи Казначеева о превращении слов в знаки и образы, отражающие некую сущность, близки по отдельным положениям содержанию рассмотренным идеям Платона, Аристотеля и Потебни. В целом же, идеи Казначеева самостоятельны, они объединяют в единое целое западные, восточные и русские народные знания. Они рождены на основе мировоззрения русской научной школы, они не отрицают духовные знания славянорусского народа, признавая их составной частью уровня знания духовно-материальных пластов бытия человечества.

Таким образом, казначеевское объяснение природы знака скрепляет воедино древние пласты научных знаний, народное познание и современные достижения науки. В.П. Казначеев утверждает идею единства слова, образа и сознания людей, их взаимосвязь с космическими знаниями.

Рис. 2. Порождение слова–знака в космосе и человеческом сообществе (по В.П. Казначееву). Стрелками показывается постоянное взаимодействие явлений во вселенной.

Общество

Знак–слово не выбирается по произвольному установлению людей, оно нисходит из космических движений и вычленяется общественным сознанием (рис. 2).

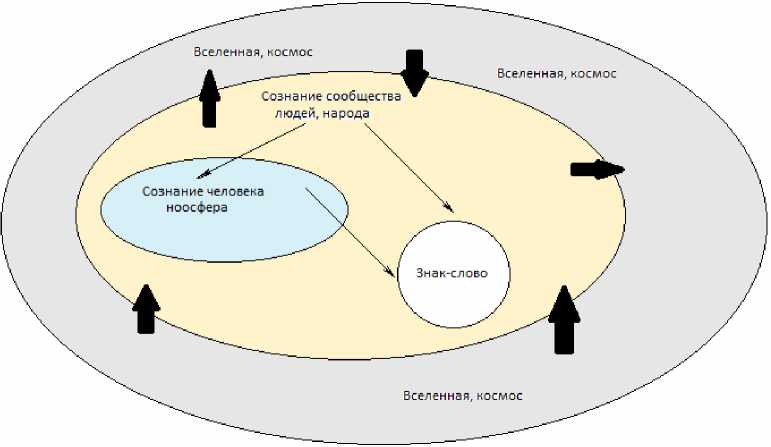

Углублённую картину происхождения знака в человеке раскрывает учение русского мыслителя, философа и врача П.Г. Зорина. Здесь человек, вселенная считаются сотворёнными; есть Бог – совершенство совершенств, находящийся во всём. Сотворённый человек, по знанию мыслителя, состоит из тела с плотью и из духовного – истинной души (вечной), истинного «Я», по старославянски «Азъ» – первая буква азбуки (истинную душу мы называем азмой ), а также витальной души (души чувств) – эго, и ментальной сущности – ума2. Эго – это внешнее «Я» человека, что мы называем ясмой . Средством эго-ясмы, воздействующим на человека и в человеке, выступает ум.

Если Платон и Казначеев показыва- ют начальную картину порождения слова и образа в ходе происхождения Земли и становление человека и человеческого сообщества, то Зорин раскрывает происхождение образа и слова в сотворённой действительности, в человеке существующей культуры. Обнаружение человеком образа–знака осуществляется при получении знания из невидимых миров, пространств, космоса, где оно, как утверждает мыслитель, изначально содержится во всей полноте. (В этом отношении Зорин, по сути, углубляет учение В.И. Вернадского о ноосфере). Знание приходит к человеку в сно- видении или иным образом. Оно осознаётся возможностями истинной душой-азмой человека в виде плотного «нечто». Постепенно «нечто» наполняет сознание человека, оно распознаётся умом и преобразуется в осознанные образы–знания. Ум человека мысленно находит начало образа–знания, в виде некого конца нити, и «раскручивая, разматывая» эти образы–знания, разум (сознание и ум) превращает их в знаки–слова (речь) и знаки–письма (рис. 3).

Мыслитель поясняет, что «нечто, плотное образование, приходящее человеку, несущее знание, распознаётся. Распознаётся оно сознанием, умом, и выводится в мир культуры словом–речи и словом–пись-ма и другими средствами. Распознавание знания зависит от развитости ума и со-знания3». Знание может поступать в виде звуков, например, музыки, тогда оно переводится в мир культуры известными способами нотной, крюковой записи или наигрыванием на различных инструментах.

Содержание знаний образов и знаков– слов, знаков–письма, их выражающих, идентично и созвучно друг другу. Созвучие создаётся взаимодействием азмы и ума. Разум и мысль выступают средствами человека, обеспечивающими это взаимодействие. Мир человека и его культуры, мир человека и вселенной находятся в постоянном взаимодействии и взаимосвязи [3].

Зоринское учение раскрывает непосредственный порядок следования преобразования знания в знаки: знание–не-

Бог

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2017

Рис. 3. Порождение знака в человеке и культуре (по П.Г. Зорину).

что – знание–образ – знак–речевое слово и знак – письменное слово (рис. 3).

В учении Зорина содержание знания– образа есть означаемое, а слово–речи и сло-во–письма – означающие, т.е. два означающих одного образа. П.Г. Зорин объясняет, что иногда возникают сложности в переводе знания–образа на языки (речевой, письменный, образный). Стало быть, образ–знание может выступать не только знаком, но и знаком представителем иного знака.

П.Г. Зорин различает знаки, воспринимаемые из проявленного (нашей действительности, внешнего) и не проявленного миров. Воспринимаемая человеком, окружающая действительность, связанная со всем кругом чувств человека, – любовью и ненавистью, завистью и ревностью, смелостью и трусостью и другими чувствами, – у каждого человека выражена в различной степени и зависит от его личного опыта и развитости сознания. Вследствие этого, увиденное человеком – «это только символы, позади которых может быть какая угодно реальность, всё зависит от того, кто эти символы воспринимает. К ним относятся и слова, смысл которых зависит не только от образов, которые они вызывают у человека, исходя из его личного опыта, но и от чувственного их сопровождения. И конечно же, смысл предложений в значительной степени связан с различными последовательностями расположения в них слов. Тогда действительность окружающего мира представляется несколькими уровнями, каждый из которых является одной из граней его реальности» [2].

Очевидно, что уровень постижения знака и знамения П.Г. Зориным идентичен, по ряду позиций, аристотелевскому пониманию. Вместе с тем, русский мыслитель раскрывает те грани познания знака и знамения, которых не касалась философия (любомудрие) древних. По строению знак троичен: знание нечто – знание–образ – знаки слова и письма.

В целом можно заключить, что происхождение знака–слова восходит в глубокую древность человечества, обретения им коллективного сознания во взаимосвязи с происходящим в космосе и вселенной. Происхождение знака древними и современными мыслителями связывается с Богом, космосом, вселенной, с общенародным сознанием и духом культуры. Смыслы слова раскрываются на основе вселенского, космического и общенародного знания. При общей схожести знания происхождения знака Платоном и Аристотелем, Потебнёй, Казначеевым и Зориным, обнаруживается разли- чие в восприятии и осознании начальных знаков–образов, поступающих из космоса, вселенной, и мира культуры, воспринимаемых в нашей проявленной действительности. В первом случае знак воспринимается азмой во взаимодействии с ясмой и умом, во втором случае знаки воспринимаются ясмой, во взаимодействии с умом и азмой.

Рассмотренные древние и современные познания знака прокладывают подступы к рассмотрению более сложных знаков народной культуры – начертательных (узорам), содержание которых ни современными, ни древними мыслителями не раскрыто, не прочитано, не изучено. Очевидно, что их исследование целесообразно осуществлять в рамках знаковедения, исключающее односторонние подходы позитивистской семиотики.

Список литературы Природа знака. Единство в развитии взглядов

- Аристотель. Об истолковании//Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 2. -М.: Мысль, 1978. -С. 92-116.

- Зорин П.Г. Об иерархии действительности (рукопись). -СПб., 2016. -5 с. (Личный архив)

- Зорин П.Г. Практика на духовном пути. Т. 31, 32. -СПб.: «С.-Петербургский центр эволюционных исследований сознания человека». -«Внутренний путь», 2014. Т. 1. -584 с.; 2016. Т. 2. -576 с.

- Казначеев В.П. Проблемы человековедения/Научн. ред. и послесловие А.И. Субетто. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1997. -352 с.

- Кутенков П.И. Закон русского духа в обрядах и срядах восточных славян. -СПб.: Смольный институт, 2014. -306 с.

- Моррис Ч. У. Основания теории знаков//Семиотика. Семиотика языка и литературы/Под общ. ред. Ю.С. Степанова. -М.: Радуга, 1983. -С. 37-89.

- Платон. Собрание сочинений. Тимей. Т. 3. -М.: Мысль, 1993. -С. 594-606.

- Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. -М.: Госучпедгиз, 1958. -536 с.