Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии

Автор: Коломиец В.Л., Гладышев С.А., Безрукова Е.В., Рыбин Е.П., Летунова П.П., Абзаева А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (37), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты комплексного изучения культуросодержащих отложений стоянки Толбор-4. Цитологический анализ разреза позволяет сделать вывод о принадлежности всей толщи рыхлых отложений памятника финалу верхнего неоплейстоцена. Нижний раздел относится к концу зырянского времени, средняя часть профиля -к каргинскому, а верхняя часть, слои 2 и 3, - к сартанскому. Этому же периоду, возможно, соответствуют и горизонты 4 и 5, но такое предположение противоречит хронологической шкале, созданной по результатам технико-типологического анализа археологического материала, аналоги которого обнаружены в датированных памятниках с соседних территорий. Окончательно данное противоречие можно разрешить только после получения серии абсолютных дат. Изучение палинологических спектров отложений памятника Толбор-4 свидетельствует о непрерывной и постепенной аридизации климата в этом районе. В целом климат на всем протяжении обитания человека на стоянке был благоприятным, без катастрофических изменений.

Верхний неоплейстоцен, литологический анализ, палинологический анализ отложений, технико-типологическая характеристика археологического материала

Короткий адрес: https://sciup.org/14522700

IDR: 14522700

Текст научной статьи Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии

История формирования и развития плейстоценовых ландшафтов как среды обитания первобытного человека является одной из наиболее актуальных тем современных исследований палеолита. Для изучения механизмов культурной адаптации древних коллективов под воздействием природных факторов в эпоху неоплейстоцена первостепенное значение имеют реконструкции окружающей среды в конкретных районах обитания палеолитического человека. Для исследования палеолитических культур Монголии особую актуальность приобретает изучение проблемы влияния динамики окружающей среды на изменения стратегии поведения древних людей. Специфические природные условия этого региона обусловили поверхностное залегание культурного слоя большинства находящихся здесь палеолитических объектов. Поэтому любой новый стратифицированный памятник требует пристального и тщательного изучения. В результате работ, проведенных совместной Российско-Монгольско-Американской археологической экспедицией, в научный оборот были введены археологические материалы и итоги естественно-научных исследований таких стратифицированных объектов, как пещера Ца-ган-Агуй и грот Чихэн в Гобийском Алтае [Деревянко и др., 2000, 2001]. В 1990-х гг. в свет вышла работа, представившая обобщенные данные по стратиграфии, геологии и палеогеографии палеолитических памятников Орхон-1 и -7, расположенных в Южном Хангае [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992]. К сожалению, археологический материал этих стоянок был опубликован крайне скудно и практически не рассмотрен в

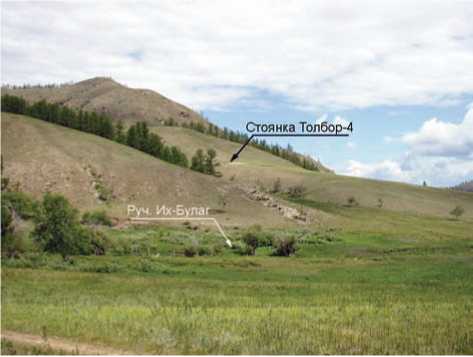

Рис. 1. Вид на стоянку Толбор-4 с юга.

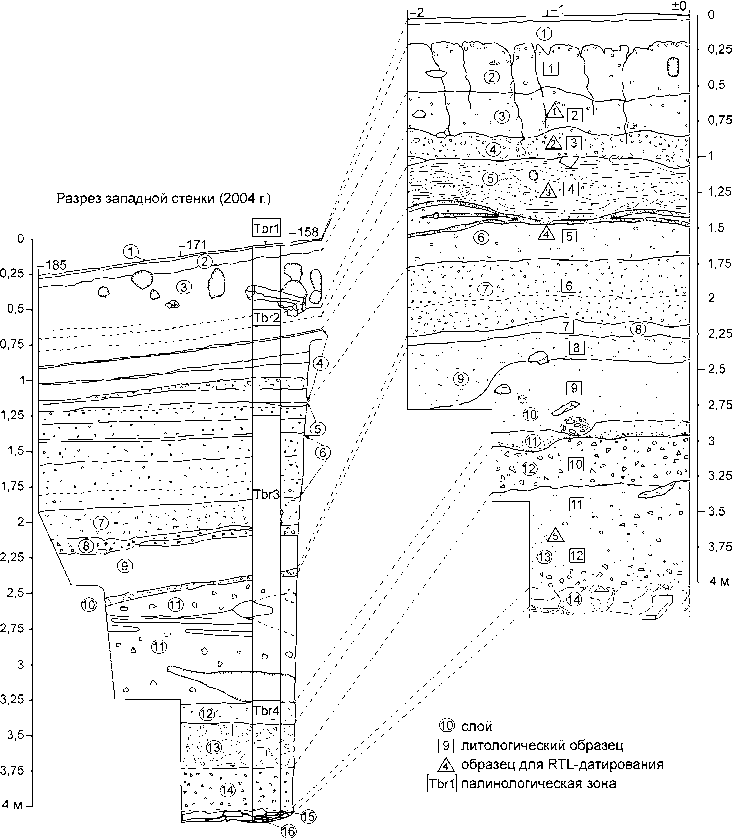

Рис. 2. Опорные разрезы на стоянке Толбор-4. Вид с севера.

Разрез северной стенки (2007 г.)

Рис. 3. Корреляция опорных разрезов стоянки Толбор-4.

контексте климатической и палеогеографической обстановки, реконструированной по данным естественно-научных дисциплин [Деревянко, Петрин, 1990; Асташкин и др., 1993; Деревянко, Николаев, Петрин, 1994; Славинский, Цыбанков, 2006]. В 2004 г. начались стационарные раскопки стоянки Толбор-4, расположенной в бассейне р. Селенги в Хангайской горной стране (рис. 1). История открытия памятника, археологический материал, различные аспекты технологии расщепления и характеристика орудийного комплекса достаточно полно отражены в серии публикаций [Деревянко и др., 2006, 2007; Рыбин и др., 2006]. Главная цель настоящей статьи – определить возраст культуросодержащих отложений памятника Толбор-4 на основе данных, полученных палинологическим и литологическим методами изучения разреза.

Материалы и методы

В отложениях стоянки Толбор-4 практически не встречено фаунистических остатков: в верхних горизонтах они отсутствуют, а в нижних их очень мало, причем плохой сохранности. Не удалось получить и данных абсолютного возраста: все костные образцы, переданные на AMS 14C-датирование, оказались бедны коллагеном. В 2007 г. была отобрана серия образцов для TL-датирования. Но ввиду недостаточного количества кварца провести обследование этим методом абсолютного датирования также не удалось.

Аналитическая процедура базируется на материалах двух опорных разрезов памятника, вскрывающих всю толщу рыхлых отложений – до скального цоколя. Первый разрез (у самой бровки террасовидной поверхности) был выполнен в 2004 г., второй (на пологом, практически ровном участке той же поверхности) – в

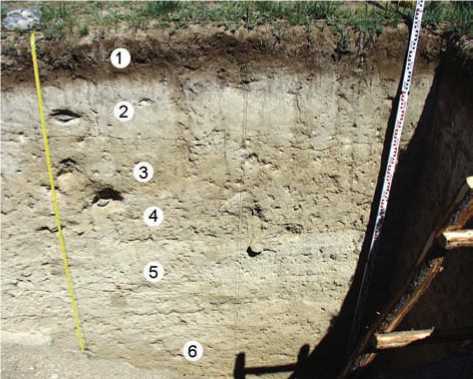

Рис. 4. Фрагмент опорного разреза 2007 г. Северная стенка. Вид с юга.

2007 г. (рис. 2). Кратчайшее расстояние между профилями 8,5 м, перепад высот составляет 158 см. Стенка 2004 г. иллюстрирует продольное строение склона, а стенка 2007 г. – поперечное залегание слоев. Стратиграфические картины обоих разрезов хорошо коррелируются между собой (рис. 3). Следует отметить значительное увеличение мощности культуросодержащих слоев в раскопе 2007 г. и, как следствие, расчленение слоя 3 (разрез 2004 г.) на три литологических горизонта. Если в раскопе 2004 г. общая мощность отложений, вмещающих археологический материал, составляла 80–85 см, то в раскопе 2007 г. она достигла 160–165 см от дневной поверхности. По мере удаления от дневной поверхности наблюдалась другая ситуация: в разрезе 2007 г. исчезли многие прослойки, зафиксированные в 2004 г., и толща стала более монотонной. Горизонты 5–9, выделенные в 2004 г., составили один слой – 7 (2007 г.), а горизонт 11 (2004 г.) распался на два слоя – 9, 10 (2007 г.). Слой 16, определенный в 2004 г. как скальное основание, при описании разреза 2007 г. в самостоятельное подразделение не выделялся. Для проведения палинологического исследования были отобраны образцы из разреза 2004 г., литологическая характеристика составлена по отложениям разреза 2007 г. (рис. 3, 4).

Литологическая характеристика разреза

Разрез Толбор-4 находится на подгорном шлейфе, примыкающем к крутому коренному склону вдоль левого борта долины р. Их-Тулбэрийн-Гол. Мощность пройденной выработки составляет 4,3 м. По фракционному составу, сочетанию статистических и динамических показателей процесса осадконакопления толща подразделяется на 14 разновозрастных слоев; из них 12 охарактеризованы гранулометрически (см. рис. 3).

Разрез 2004 года

Слой 1 – дерн, легкий гумусированный суглинок темно-коричневого цвета мощностью 0,04–0,05 м. В нижней части дерна и на контакте с отложениями нижележащего слоя отмечены артефакты. Палинологическая зона Tbr 1.

Слой 2 – светло-серый, почти белый, плотный лессовидный суглинок. В нем встречаются редкие примеси в виде мелкого обломочного материала. Залегает на глубине 0,05–0,12 м. Культурные горизонты 1 и 2.

Слой 3 – светло-серый плотный лесс, насыщенный обломочным материалом мелких и средних размеров; степень насыщенности средняя. Залегает на глубине 0,12–0,72 м. Культурные горизонты 3 и 4. Палинологическая зона Tbr 2 (глубина 0,50–0,55 м).

Слой 4 – серовато-желтый лессовидный суглинок с редкими включениями мелкого обломочного материала. Залегает на глубине 0,72–1,20 м. Культурные горизонты 5 и 6.

Слой 5 – плотный пластичный суглинок серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Залегает на глубине 1,20–1,42 м.

Слой 6 – серовато-желтый лессовидный суглинок с примазками коричневого и серого цвета, насыщенный мелкой дресвой. Залегает на глубине 1,42–1,88 м.

Слой 7 – серо-коричневый суглинок, насыщенный дресвой и обломочным материалом средних размеров. Залегает на глубине 1,88–2,08 м.

Слой 8 – серо-коричневый плотный суглинок, насыщенный дресвой. Залегает на глубине 2,08–2,16 м.

Слой 9 – серо-коричневый плотный суглинок с незначительным содержанием дресвы. Залегает на глубине 2,16–2,44 м. Все три слоя принадлежат палинологической зоне Tbr 3.

Слой 10 – серо-коричневый плотный суглинок, сильно насыщенный дресвой и мелким щебнем. Залегает на глубине 2,44–2,50 м.

Слой 11 – коричневый рыхлый лессовидный суглинок с прослоями серовато-коричневого цвета. Имеются единичные обломки средних размеров. Залегает на глубине 2,50–3,36 м. Палинологическая зона Tbr 4 (глубина 3,25–3,30 м).

Слой 12 – лессовидный суглинок серо-коричневого цвета, насыщенный мелким щебнем и дресвой. Залегает на глубине 3,36–3,52 м.

Слой 13 – грубообломочный материал средних размеров. Наполнитель – серовато-коричневый суглинок. Залегает на глубине 3,52–3,84 м.

Слой 14 – коричневый плотный суглинок с большим количеством дресвы. Залегает на глубине 3,84–4,14 м.

Слой 15 – кора выветривания. Залегает на глубине 4,14–4,25 м.

Слой 16 – скальное основание.

Разрез 2007 года

Слой 1 – почвенно-растительный горизонт мощностью до 0,2 м.

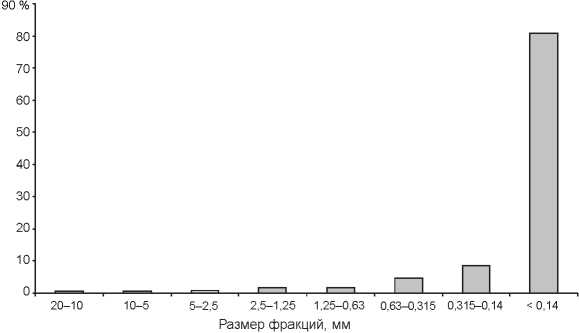

Слой 2 – белесоватый лессовидный песчаный алеврит (средневзвешенный диаметр частиц x = 0,31 мм) (см. таблицу ) плотной массивной текстуры с включениями неокатанного псефитового материала с карбо-натизацией по плоскостям напластования. Разбит субвертикальными трещинами шириной 1–10 см (корни растений); нижняя граница неровная, в целом субгоризонтальная.

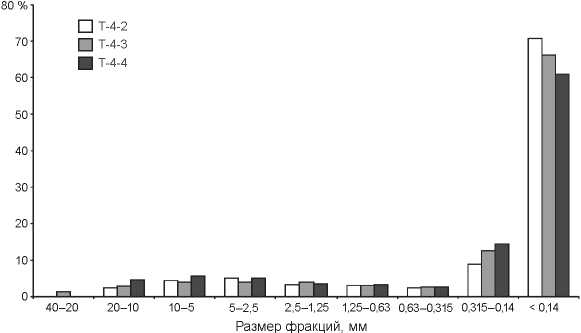

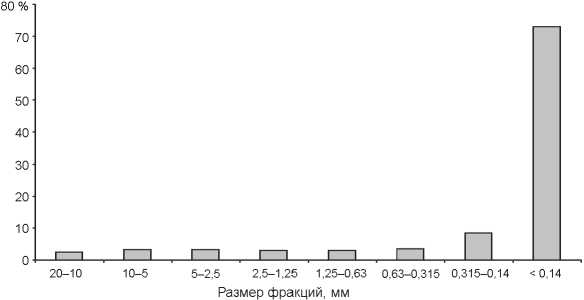

Эмпирический полигон распределений (ЭПР) осадков данного слоя соотносится с правостороннеоткрытым гомомодальным двухфракционным (содержание основных фракций размером 0,315–0,14 и < 0,14 мм немногим менее 90 %) типом (рис. 5). Фракции о стальных размеров – от мелкого щебня до среднезернистых песков – в сумме достигают 10 %. Для всего ЭПР характерен рост количества зерен с уменьшением их крупности. Данное обстоятельство нашло свое отражение в несимметричности ЭПР со сдвигом моды в лево от медианы, где сосредоточены мелкие частицы (коэффициенты асимметрии Траска Sk > 1 и статистический коэффициент асимметрии α > 0), и, соответственно, лучше структурированные, чем крупнозернистые в правой части. Вещество горизонта не сортировано (коэффициент сортировки Траска S0 = 2,09; стандартное отклонение σ = 1,29). Аккумуляция осуществлялась в среде, характеризующейся

Результаты гранулометрического анализа проб

|

Номер пробы |

Размеры фракций, мм |

|||||||||

|

> 40 |

40–20 |

20–10 |

10–5 |

5–2,5 |

2,5–1,25 |

1,25–0,63 |

0,63–0,315 |

0,315–0,14 |

< 0,14 |

|

|

T-4-1 |

– |

– |

0,5 |

0,7 |

1 |

1,7 |

1,9 |

4,7 |

8,7 |

80,8 |

|

T-4-2 |

– |

– |

2,4 |

4,4 |

5 |

3,3 |

3,1 |

2,3 |

8,9 |

70,6 |

|

T-4-3 |

– |

1,2 |

2,8 |

4 |

3,8 |

3,8 |

3,1 |

2,6 |

12,6 |

66,1 |

|

T-4-4 |

– |

– |

4,6 |

5,7 |

5 |

3,4 |

3,3 |

2,6 |

14,4 |

61 |

|

T-4-5 |

– |

5,5 |

6 |

6,2 |

6,3 |

5,2 |

4,2 |

4 |

8,3 |

54,3 |

|

T-4-6 |

– |

1,5 |

4,2 |

5,9 |

7 |

4,5 |

4,5 |

5,1 |

11,2 |

56,1 |

|

T-4-7 |

– |

2,7 |

5,3 |

6,4 |

7,1 |

4,5 |

3,6 |

4 |

8,9 |

57,5 |

|

T-4-8 |

– |

8,3 |

9,4 |

9,2 |

8,7 |

7,7 |

8,3 |

11 |

11 |

26,4 |

|

T-4-9 |

– |

8 |

3,8 |

7 |

5,5 |

5,3 |

4,5 |

6,2 |

15,7 |

44 |

|

T-4-10 |

– |

2,2 |

4,4 |

5 |

4,6 |

3,8 |

3,7 |

8,5 |

11,2 |

56,6 |

|

T-4-11 |

– |

3,9 |

6,4 |

9,1 |

9,4 |

5,4 |

4,4 |

4,1 |

8,1 |

49,2 |

|

T-4-12 |

– |

– |

2,6 |

3,2 |

3,3 |

2,9 |

3 |

3,4 |

8,5 |

73,1 |

Рис. 5. Гранулометрический состав осадков слоя 2.

Рис. 6. Гранулометрический состав осадков слоев 3 (Т-4-2), 4 (Т-4-3), 5 (Т-4-4).

относительным избытком энергетического потенциала при малом пути перемещения и дефиците разрушенного субстрата в стабильном состоянии тектонического фона (а > 0; эксцесс т > 0). Высокие значения коэффициента вариации (v = 4,11) исключают возможность образования отложений с заданными параметрами в водном бассейне и определяют их склоновый генезис (группа коллювия смывания) в результате возможного вторичного переотложения эоловой пыли путем делювиального сноса. Залегает на глубине 0,20,5 м (проба T-4-1). Культурные горизонты 1 и 2.

Слой 3 - дресвянистый песчаный алеврит (х = = 1,05 мм) лессовидного облика, серовато-коричневый, плотный, бестекстурный, с хаотичным наполнением неокатанными обломками дресвяно-щебнистой размерности и с карбонатной коркой в нижней поверхности залегания. Имеют место субвертикальные трещины, переходящие из верхнего горизонта; в левой части описываемой стенки присутствует современный корень; раздел расплывчатый, в целом субгоризонтальный. За- легает на глубине 0,5-0,8 м (проба Т-4-2). Мощность 0,3 м. Культурный горизонт 3.

Слой 4 - с физико-механическими характеристиками (х = 1,41 мм), отмеченными для предыдущего горизонта, и с незначительным увеличением содержания псефитов. Залегает на глубине 0,81,1 м (проба Т-4-3). Нижняя граница четкая, субгоризонтальная. Культурный горизонт 4.

Слой 5 - дресвянистый песчаный алеврит (х = 1,49 мм) белесоватого, сероватобелесоватого цвета с ноздреватой поверхностью стенки, обусловленной осыпанием обломков при проходке выработки, и с расплывчатым нижним разделом.

Неравномерное содержание разных по крупности частиц из слоев 3-5 формирует бимодальный смешанно-фракционный правосторонне-открытый тип ЭПР (рис. 6): доминируют частицы размерностью < 0,14 мм (они составляют 2/3 и более от общего суммарного веса образцов) и 0,315-0,14 мм (8,9-14,4 %). Для остальных градаций характерны низкие значения - 1-5 %. Другой, слабовыраженный, модальный пик приходится на дресвяный сектор гранулометрического спектра. Это указывает на незначительные колебания энергетических уровней живых сил (скорость и объем) седиментации, связанные с некоторым усилением протекания внешних разрушительных процессов, которые вызвали рост количества дезинтегрированного субстрата (а > 0).

Сортированность материала очень плохая (S0 = = 2,61-3,30; о = 2,76-4,25); модальность распределений сдвинута в сторону мелких частиц (Sk> 1); эксцесс положителен в пределах первых десятков единиц (т = 7,81-24,65). Такие статистические показатели свидетельствуют о более или менее стабильной динамике вещества при укороченном пути его привноса на протяжении всего периода осадконакопления и менее спокойном, по сравнению со слоем 2, тектоническом режиме. Параметры коэффициента изменчивости (v = 2,35-3,01) указывают на коллювиальное происхождение описываемых слоев. Залегает на глубине 1,1-1,45 м (проба Т-4-4). Культурный горизонт 5.

Слой 6 - плотный щебнисто-дресвяный мелкозернистый алевропесок (х = 3,46 мм) с неясной текстурой. Залегает на глубине 1,45-1,8 м (проба Т-4-5). В нем выделяются три слойка мощностью 2-3 см, сложенные из более темного и зернистого материала на глубине 1,45-1,48; 1,67-1,70 (слоек выклинивается в средней части описываемой стенки, изгибаясь при этом вверх) и 1,78-1,8 м. Верхний и нижний слойки прослеживаются довольно отчетливо по простиранию с некоторым изменением их мощности. Культурный горизонт 6.

Слой 7 - серый плотный щебнисто-дресвяный мелкозернистый алевропесок (х = 2,00 мм) с признаками цементации глинистыми частицами со скрыто-выраженной субгоризонтальной слоистостью. Залегает на глубине 1,8-2,25 м (проба Т-4-6). В этом горизонте присутствуют бурые пятна гумусированного материала слабонаклонного залегания.

Слой 8 - серый щебнисто-дресвяный мелкозернистый алевропесок (х = 2,55 мм) - аналог вышеописанных слоев с четкими, субгоризонтальными верхней и нижней границами. Залегает на глубине 2,252,35 м (проба Т-4-7).

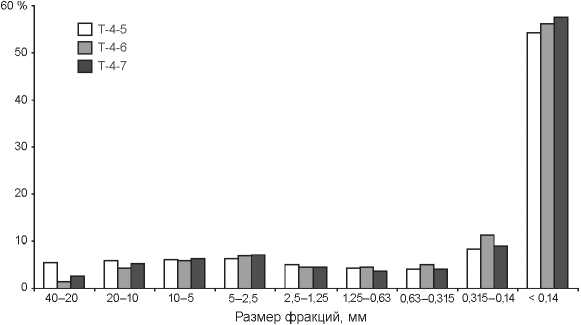

ЭПР-данные литологических горизонтов коррелируются с двухмодальным (пики - слабозаметный и доминантный - соответствуют фракциям 5-2,5 и < 0,14 мм) смешанно-фракционным двусторонне-полуоткрыто-открытым типом (рис. 7), который характеризуется полным отсутствием сортировки (S0 = = 3,67-6,68; о = 4,84-7,46); вариация распределений сдвинута в сторону мелких частиц (Sk> 1); эксцесс положителен (т = = 6,20-16,03). Основные параметры свидетельствуют о перемещении субстрата на очень малое расстояние и устойчивости вещественного баланса, сохранявшейся во время всего цикла седиментации при условно-изменчивом тектоническом фоне -сначала в сторону некоторого послабления (слой 6), а затем сравнительного усиления (слой 7). Показатели коэффициента вариации (v = 2,15-2,42) соответствуют склоновому генезису этих пачек.

Слой 9 - щебнисто-дресвяно-песчаная смесь (х = 5,23 мм) темно-коричневого цвета, плотного агрегатного состояния и массивной текстуры. Залегает на глубине 2,352,6 (2,75) м (проба Т-4-8). Толща не выдержана по простиранию, в левой части описываемой стенки имеется расширение до 0,15 м, в целом же горизонт отчетливо отделяется при наличии субгоризонтального нижнего раздела.

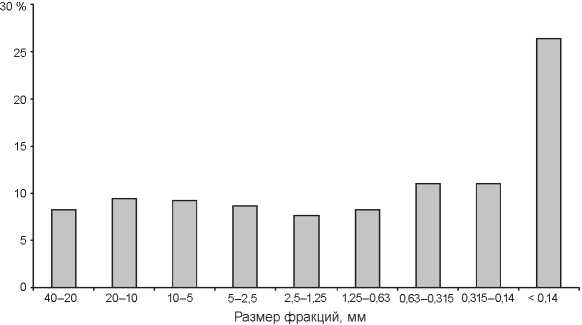

Общий вес щебня с преобладанием мелкого не превышает 17,7 %; массовая доля дресвяных частиц, преимущественно крупных, составляет 17,9 %. Мелкообломочная часть гранулометрического спектра представлена песками (38 %), в которых господствуют мелко- и среднезернистая фракции (по 11 %), и алевритово-глинистым материалом (26,4 %). Данный спектр формирует бимодальный двусторонне-открытый смешанно-фракционный тип ЭПР (рис. 8).

Статистические параметры устанавливают абсолютную несортированность отложений (S0 = 6,32; о = 8,67), скошенность ЭПР в правую сторону (Sk> 1) и положительный эксцесс в пределах первых единиц. Это дает основание утверждать, что аккумуляция происходила в обстановке заметного энергетизма (а > 0) среды при предельно малом пути транспортировки и увеличении функции тектонической и климатической составляющих процесса осадконакопления в данном регионе. Значения коэффициента вариации (v = 1,66) предполагают обязательное участие в образовании слоя свободнотекучей воды, что при большом содержании неокатанных частиц псефитовой размерности указывает на его смешанное, склоново-водное происхождение (гравитационная, делювиальная и флювиальная группы) - коллювиально-пролювиальный генотип.

Слой 10 - сформирован коричневым щебнисто-дресвяным мелкозернистым алевропеском (х = = 3,94 мм) со слабовыраженным послойным распределением неокатанных грубых обломков и редкими

Рис. 7. Гранулометрический состав осадков слоев 6 (Т-4-5), 7 (Т-4-6), 8 (Т-4-7).

Рис. 8. Гранулометрический состав осадков слоя 9.

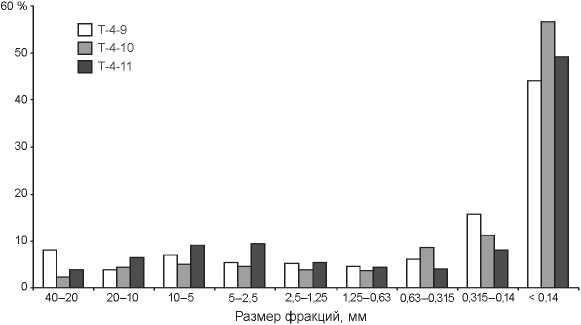

включениями малых глыб. Залегает на глубине 2,6 (2,75) – 2, 9 (2,95) м (проба Т-4-9). В средней части описываемой пачки имеется пятно размерами 0,15× ×0,15 м серовато-коричневого цвета с рухляковым псефитовым материалом и повышенным содержанием псаммитовых частиц (глубина 2,7–2,85 м). Нижняя граница отчетливая, субгоризонтальная.

Слой 11 – плотный серовато-коричневый щебнисто-дресвяный мелкозернистый алевропесок (x = = 2,08 мм). Залегает на глубине 2,9 (2,95)–3,35 м (проба Т-4-10). Отличается от соседних пачек большим количеством тонкопесчано-алевритово-пелито-вого матрикса и меньшим содержанием грубообломочного субстрата.

Слой 12 – серовато-коричневатый щебнисто-дресвяный мелкозернистый алевропесок (x = 3,38 мм). Залегает на глубине 3,35–3,65 м (проба Т-4-11). Характерна неотчетливая субгоризонтально-слоистая текстура мощностью 2–5 см. На нижней границе присутствует линза размерами 0,2×0,07 м суглинистого плотного темно-коричневого материала с включением дресвяных частиц. Нижняя граница отбивается по изменению структуры осадка.

Рис. 9. Гранулометрический состав осадков слоев 10 (Т-4-9), 11 (Т-4-10), 12 (Т-4-11).

Рис. 10. Гранулометрический состав осадков слоя 13.

Все особенности ЭПР (рис. 9) и почти все вычисленные методами математической статистики показатели процесса седиментогенеза адекватны соответствующим характеристикам слоев 6–8.

Слой 13 – дресвянистый песчаный алеврит (x = = 0,92 мм) с субгоризонтальным разделом в основании. Залегает на глубине 3,65–4,0 м (проба Т-4-12). Толща имеет очень плохую сортировку (S0 = 2,37; σ = 2,72) ввиду смешения большого количества фракций с примерно ровным содержанием щебнисто-дресвяно-псаммитовой размерности и резко изменчивым на их фоне процентным содержанием тонкообломочных частиц (рис. 10). ЭПР свойственна бимодальность распределений. Характерны два модальных пика – слабозаметный и отчетливо выраженный, – соответствующие диапазону мелкой дресвы и алевритово-глинистому сектору. Мода сдвинута в сторону мелких частиц (Sk> 1; α > 0); эксцесс плюсовой. Это указывает на относительно устойчивый как динамический, так и тектониче ский фон. Генезис осадков склоновый (ν = 4,06).

Слой 14 – залегает в основании разреза на глубине 4,0–4,3 м; вскрыта кора выветривания темносерого цвета и рухлякового состояния с отдельными, недезинтегрированными обломками.

Геоморфологическая ситуация в районе стоянки

Район исследований относится к Орхон-Селенгинской среднегорной области, входящей в состав Хангай-Хэнтэйской горной страны и занимающей ее центральную, депрессионную часть между крупными сводово-глыбовыми поднятиями Хан-гая и Хэнтэя [Геоморфология…, 1982]. Основными орографическими элементами региона являются положительные (хребты высотой от 1 400 до 2 000 м) и отрицательные (межгорные впадины и долины крупных рек, находящихся на высоте 900– 1 100 м) морфоструктуры. В общем плане развитие рельефа предопределено зонами протяженных глубинных тектонических разломов длительного существования, что и обусловило преимущественно северовосточную ориентировку главных хребтов и разделяющих их впадин.

Положительные морфоструктуры. Таковыми в исследуемом районе являются два водораздельных северо-западных боковых отрога хребта Бурэнгийн-Нуруу, отделяющих долину р. Их-Тулбэрийн-Гол от долины р. Нарийн-Тулбэрийн-Гол с запада и рек Алтатын-Гол, Харганнын-Гол с востока (все правые притоки р. Селенги). Продольные оси хребтов и долин имеют северо-восточное заложение вдоль тектонических оперяющих нарушений субширотного отрезка Се-ленгино-Орхонского глубинного разлома.

Восточный борт долины р. Их-Тулбэрийн-Гол крутой и обрывистый. Водораздел скалистый, резкий, с цепью отдельных вершин – денудационных скал-остан-цов высотой до 10–15 м (абсолютная высота 1 723 м), образующих зубчатый гребень шириной от 2–3 до 10– 15 м. Для этой части активны процессы нивальной денудации и морозного выветривания с растрескиванием и разваливанием обнажений горных пород, что ведет к формированию небольших по площади криопленов с невысокими ступенчатыми нагорными террасами и крупноглыбовыми каменными россыпями по периметру коренных выходов. Седловины между скалистыми вершинами выпуклого поперечного профиля, как правило, имеют мягкие очертания и перекрыты дресвяно-щебнистым веществом. Привершинные части склонов часто представляют собой сплошные выходы коренных пород с крупноглыбовым элювием.

Основную роль в формировании верхней части склонов играют процессы вымораживания (курумо-торошения), мерзлотный крип и склоновые камнепад-ные водокаменные потоки в период таяния снегов и обильного выпадения атмосферных осадков в жидкой фазе. Кроме этого, после схода снега имеет место подповерхностный, надмерзлотный делювиальный вымыв, который связан с деятельностью вод, стекающих не по поверхности, а между крупными обломками.

Склоны в нижней части массивные, разной степени расчленения, в зависимости от их ориентировки по странам света; крутизна может достигать существенных значений (30–35° и более). Наклонные поверхности северной экспозиции практически всегда лишены растительности; они сухие и более крутые, чем скаты южной экспозиции, имеющие маломощный почвенный слой, лучше увлажнены и выположены, покрыты травами, кустарником и лиственничным лесом.

Профиль склонов выпуклый в верхней, прямой в средней и слабовогнутый в нижней частях. Массивность и относительно слабую расчлененность склонов южной экспозиции можно объяснить тем, что растительный покров способствует удержанию склонами больших масс поверхностных вод. Маломощные водотоки почти не разрушают склоны, а крупные вызывают эрозию и способны разрушить корневую систему залесенного склона. Ввиду этих особенностей здесь выработана сравнительно редкая сеть эрозионных ложбин. Еще одной причиной образования ровных крупных склонов является крип, способствующий сглаживанию мелких неровностей и являющийся наиболее результативной формой массового движения обломков.

Современную поверхность южных склонов формируют процессы массового перемещения послойно оттаивающего материала в условиях более ровного температурного режима и относительно равномерного увлажнения (солифлюкционные и дефлюкционные процессы). Главный склоновоформирующий процесс на северных склонах – делювиальный плоскостной смыв с участием гравитационного сноса. К крутым поверхностям и тектоническим уступам в борту долины приурочены фасеты – склоны треугольной формы с ребристыми выступами коренных пород. В случае подмыва и подрезки отдельных участков склона образуются осыпи. В зависимости от времени формирования часть осыпей погребена под слоями молодого делювия и задернована. Кроме того, независимо от экспозиции, склоны можно разделить на две зоны – верхнюю (денудационную) и нижнесреднюю (аккумулятивную). Соответственно меняется и мощность рыхлых отложений – от десятков сантиметров в верхней части до нескольких метров у подножий.

Днища эрозионно-денудационных форм различного порядка хорошо выражены, перекрыты, как правило, отложениями завального характера склонового парагенетического ряда континентальных осадочных образований – дисперсионными (осыпными) и деруп-ционными (обвальными). Прямолинейные ущельеобразные распадки часто представляют собой формы выпахивания с порожистым узким до 1 м в поперечнике днищем, которые образовались в результате движения крупноглыбового материала под действием мерзлотного крипа, солифлюкционных и эрозионных процессов. Ближе к подножию склона они приобретают V-образный поперечный профиль и новый врез глубиной 1–2 м, покрытый щебнисто-дресвяным материалом.

Западный борт долины р. Их-Тулбэрийн-Гол менее контрастен (максимальная абсолютная высота 1 896 м, г. Манхан-Ула). Вдоль подножия имеется широкий подгорный шлейф; хотя местами он сужается, борту присущ достаточно крутой угол наклона или даже близвертикальный скалистый выход. Некоторым отличием его являются более глубокие и протяженные эрозионные врезы, придающие склонам перистый облик, рытвинно-овражные (в верхней части), расширяющиеся к низу с отдельными коленообразными изгибами. Эти врезы часто принимают боковые, более мелкие эрозионные формы, под прямым или косым углом с очень крутыми стенками и узким порожистым дном за счет выхода отдельных крупных глыб и неразрушенных скальных блоков. Вершины в плане имеют продолговатую, овальную, куполовидную, неправильно-коническую формы. Часты узкие, скалистые, крутостенные и обрывистые водораздельные гребни (длина до 100–150 м, высота 10 м) с мелкими зубцами, соответствующие отдельным пластам и жилам коренных пород. Они амфитеатром могут огибать находящиеся в привершинной зоне склонов водосборные эрозионные воронки, частично заполненные обвально-осыпными свалами.

Подошвенная часть макросклонов отделяется от собственно днищ больших долин, занятых стационарными водотоками (р. Их-Тулбэрийн-Гол и руч. Их-Булаг), предгорными шлейфами, которые представляют собой слившиеся отдельные более-менее крупные конусы выноса. Они выглядят как террасированные поверхности, ранее, возможно, целиком заполнявшие врезы на всю их ширину. Данные формы рельефа различных морфометрических параметров имеют комплексный генезис и созданы совместной деятельностью временных водотоков и склоновых процессов. В зависимости от совокупности проявлений внешних агентов, образуется та или иная форма в подножиях склонов. Таковы коллювиальные конусы и шлейфы, сопряженные с обвально-осыпными склонами северной экспозиции. С гравитационно-солифлюкционны-ми склонами южной экспозиции напрямую связаны коллювиально-солифлюкционные каменные потоки, конусы и шлейфы. Делювиально-пролювиальные шлейфы флювиально-гравитационных склонов и конусы выноса временных потоков развиты вне зависимости от ориентировки скатов.

Отрицательные морфоструктуры . Рассматриваемая территория является наиболее увлажненной в Орхон-Селенгинском среднегорье: здесь развита достаточно густая речная сеть, которая принадлежит бассейну Селенги. Долины рек и большинства притоков соответствуют зонам глубинных нарушений. Долина Их-Тулбэрийн-Гола также имеет тектоническое заложение вдоль разлома северо-восточного направления. Днище долины шириной 250–300 м и более в расширениях в виде полукругов морфологически отчетливо выражено на всем ее протяжении. Пойма выделяется достаточно хорошо; прослежено два уровня – низкий и высокий. Низкая пойма располагается вдоль русла реки, занимает центральную часть днища, покрыта ярко-зеленой травянистой растительностью, местами с кустарником, отчасти заболочена, развит кочкарник. Высокая пойма высотой до 1 м прослеживается вдоль обоих склонов долины; характерна пологопокатая поверхность от борта к руслу с одной стороны и вниз по течению – с другой. На отдельных участках в тыловой части пойма перекрыта наложенными конусами выноса. Кроме того, в днище долины отмечены остатки старых заросших русел, придающих поверхности поймы мозаичный рисунок. Русло реки галечного типа меандрирует; его ширина до 2–2,5 м.

Днище руч. Их-Булаг (левый приток Их-Тулбэ-рийн-Гола) имеет морфологически четкий врез; долина шириной 100–150 м, каменистое русло шириной до 1 м. Одноуровневая пойма местами заболочена, с мелкокочковатыми формами нанорельефа. Само днище в нижнем течении выработано в более древнем подгорном шлейфе. Оно воронкообразно расширяется, размывая последний, что очень заметно в устьевой части ручья. Здесь присутствуют следы русловых блуждающих перемещений, эродирующих поверхность днища.

Палинологическая характеристика отложений стоянки

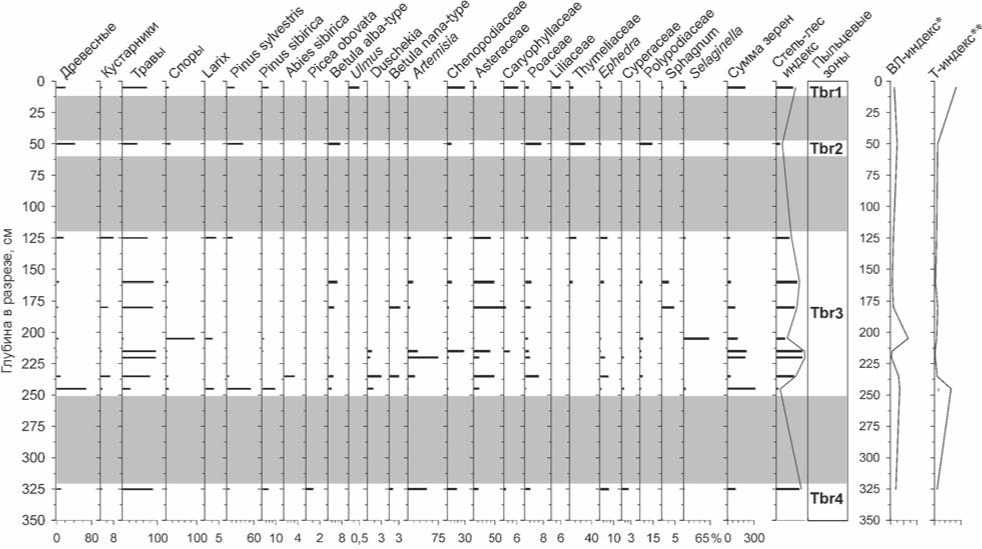

Для анализа использовались образцы сухого осадка весом ок. 100 г, отобранные в отложениях с интервалом в 5 см. Относительно репрезентативные споровопыльцевые спектры получены по материалам только из 11 горизонтов – 0–5, 50–55, 120–125, 155–160, 175– 180, 200–205, 210–215, 215–220, 230–235, 240–245 и 325–330 см. Спектры горизонтов 120–125, 155–160, 175–180, 240–245 см могут быть отнесены к слабо репрезентативным. Все перечисленные горизонты представлены суглинистыми литологическими фациями серого или коричневатого цвета различной интенсивности. Пыльца и споры извлекались с применением 10%-го раствора соляной кислоты, 5%-го раствора пирофосфата натрия, 10%-го раствора щелочи (едкий кали), концентрированной фтористо-водородной кислоты, калий-кадмиевой тяжелой жидкости с удельным весом 2,2. При подготовке слайдов для микроскопического исследования обработанный материал помещался в глицерин. Определение пыльцы и спор проводилось при помощи микроскопа Olympus с увеличением в 400 раз. Сумма подсчитанных пыльцевых зерен составляла 37–320 ед. Относительное обилие каждого пыльцевого таксона определялось от суммы всей подсчитанной пыльцы и спор (рис. 11).

Шкала изменения степь-лес индекса позволяет наглядно представить флуктуации соотношения степной или лесной растительности в районе исследования и рассчитывается по известной формуле

СЛИ=(Artemisia+Chenopodiaceae+Ephedra)/ (те же +AP) × 100, где AP – сумма пыльцы древесных растений [Безрукова и др., 2005].

Индексы изменчивости влажности и температуры высчитывались путем объединения представленных в спектрах пыльцевых таксонов в подгруппы в соответствии с требованиями продуцировавших их растительных таксонов к необходимому для их произрастания уровню тепла и влаги. Пыльцевые таксоны сформированы в подгруппы: степные, лесостепные, светлохвой-но-таежные, темнохвойно-таежные, субальпийские [Demske et al., 2005]. Отдельную подгруппу составляют кустарники, не вошедшие в подгруппу субаль-

Рис. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 2004 г. (западная стенка) стоянки Толбор-4. Заштрихованные участки диаграммы соответствуют положению спектров, представленных единичными микрофоссилиями.

*Индекс влажности. **Температурный индекс.

пийских таксонов, и бореально-альпийские таксоны. Индекс влажности высчитан по формуле

M=sqr(R), R=(S4+S5+S6+S7)/(S1+S2+S3), где sqr(R) – корень квадратный; S4 – темнохвойно-та-ежные; S5 – субальпийские; S6 – подгруппа кустарников; S7 – бореально-альпийские; S1 – степные; S2 – лесостепные; S3 – светлохвойно-таежные таксоны.

Индекс температуры высчитан по формуле M=sqr(R), R=(S2+S3+S4+S6)/(S5+S7). Оба индекса отражают лишь относительные изменения условий обеспечения крупных растительных формаций теплом и влагой. Значения индексов выражены в условных единицах.

Изменения в общем составе пыльцы и спор и вариации относительного обилия отдельных пыльцевых таксонов позволили выделить на пыльцевой диаграмме четыре палиностратиграфические единицы – пыльцевые зоны. Они обозначены аббревиатурой Tbr (Толбор) с соответствующими номерами. Каждая зона отражает этап в изменении растительности района. Выделение зон Tbr 1, 2 и 4 проведено условно, по скольку оно базируется на единичных пыльцевых спектрах.

В спорово-пыльцевом спектре зоны Tbr 4 (глубина отбора пробы 325–330 см) господствует пыльца группы травянистых растений, среди которых доминирует пыльца ксерофитов – полыней, маревых, эфедры. Присутствует пыльца мезоксерофитов – сложноцветных, злаков, осоковых. В группе пыльцы древесных растений есть пыльца сосны обыкновенной, сосны кедровой, лиственницы и ели. Сравнение состава спектра этой зоны и рецентных спектров поверхностных проб из разногенетических отложений в бассейне Селенги показало преимущественное распространение на территории исследуемого района растительности сухих, полынно-маревых с эфедрой степей с участием редкостойных лиственничников (последние, возможно, лишь в долинах водотоков) [Савина, Буренина, 1981; Савина и др., 1981; Tarasov et al., 1998]. Ель могла существовать в виде редкой примеси к лиственнице в долинах. Характер изменения шкалы индексов увлажнения и температуры предполагает климатические условия с более низким, чем современный, уровнем тепла и близким к современному, низким уровнем влажности.

Пыльцевая зона Tbr 3 объединяет восемь пыльцевых спектров в интервале глубин 125–240 см. В шести из во сьми спектров господствует пыльца травянистых растений. Причем, если в спектрах из нижней и верхней частей зоны преобладает пыльца трав из семейства сложноцветных Asteraceae, злаков

Poaceae, то в спектрах из средней части зоны доминирует пыльца рода полыни Artemisia . Исключение составляют спектры, соответствующие глубине 200– 205 и 240–245 см.

В первом из них господствуют споры плаунка кровяно-красного Selaginella sanquinolenta (L.) Spring. и пыльца лиственницы. Во втором преобладает пыльца древесных растений – сосны обыкновенной, сосны сибирской, лиственницы, в меньшей мере – березы. Последовательность изменений состава растительных ассоциаций и динамики климата района в период формирования спектров зоны Tbr 3 представляется следующим образом. В период аккумуляции отложений слоя 240–245 см в районе преобладала лесная растительность, в составе которой доминировали лиственничные леса с участием кедра, сосны и березы. Причем низкое относительное обилие пыльцы кедра и березы предполагает или присутствие этих видов в форме примеси в составе лесов, или существование их на довольно далеком от стоянки расстоянии. Локальная же растительность могла быть представлена лиственничными лесами, осветленными, преимущественно злаковыми. Относительный уровень доступной для растений влаги был существенно выше современных значений, а температурный режим – почти аналогичен современному, но несколько ниже. Позже, в период формирования слоя на глубине 230–235 см, в составе локальной растительности уже преобладала мезофитная степь, большей частью злаковая. На наиболее инсолируемых участках – сухая степь с участием эфедры. Климат стал значительно холоднее и ариднее. Еще позже (глубина 215–220 см) мезофит-ные злаковые степи были замещены мезоксерофитны-ми полынными степями, которые относительно быстро уступили место преимущественно ксерофитным разнотравно-полынно-маревым степям. Лиственница присутствовала на более высоких гипсометрических уровнях, где режим обеспечения влагой (почвенной) был выше благодаря, скорее всего, низким летним температурам и, соответственно, низкому летнему испарению. Это подтверждается невысокими значениями доступной влаги и тепла на шкалах индексов влажности и температуры.

Низкий уровень теплообеспеченности и значительно возросший уровень доступной для растений влаги способствовали распространению лиственничных редколесий с травянистым покровом из злаков и папоротников на следующем этапе развития природной среды этого района. О разреженности лиственничников времени формирования слоя на глубине 200–205 см свидетельствует явно локальное расширение куртин плаунка кровяно-красного. Куртины его характерны для каменистых разнотравных степей и связаны с сообществами незалесенных скальных обитаний [Моложников, 1986].

Появление сфагновых группировок и кустарниковой березки одновременно с березой древовидной отмечено в период аккумуляции отложений на глубине 180–160 см. Возможно, в долине реки недалеко от разреза начался процесс заболачивания в условиях холодного климата и активизации многолетней мерзлоты.

Некоторое улучшение климатических условий было характерно для времени формирования слоя на глубине 120–125 см. В результате вблизи разреза снова появились лиственничные группировки, а в регионе расширился ареал сосны.

Природная среда периода накопления спектров зоны Tbr 2 может быть охарактеризована лишь условно ввиду слабой репрезентативности пыльцевого спектра. Согласно составу пыльцы и спор из этого спектра, вблизи разреза преобладали лиственничные редколесья и мезофитные степные сообщества, преимущественно злаковые. В региональном плане усилилась роль лесной растительности, в частности сосны и березы, что свидетельствует о повышении и увлажненности, и теплообеспеченности.

В период формирования субрецентного споровопыльцевого спектра (зона Tbr 1) (глубина отбора образца 0–5 см) растительность исследуемого района была представлена лиственничными лесами с редким участием сосны, березы. По долинам распространились ильмовые Ulmus группировки. Возросший уровень тепла, но относительно низкий уровень доступной влаги препятствовали появлению в районе сосны сибирской, хотя довольно высокое относительное обилие пыльцы сосны сибирской в спектре этой зоны индицирует расширение темнохвойных лесов в горно-лесном поясе севера Монголии, очевидно, в позднем голоцене. Не исключено, что высокое обилие здесь пыльцы маревых, лилейных может свидетельствовать и о воздействии антропогенной нагрузки на локальный ландшафт.

Полученная пыльцевая запись отражает значительные изменения природной среды, в частно сти растительности и климата исследованной территории, как на локальном, так и на региональном уровне. Состав спектров позволяет оценить возраст изученной толщи лишь в самом общем плане – неоплейстоцено-вый. Пыльцы и спор плиоценовых растений нет.

Заключение

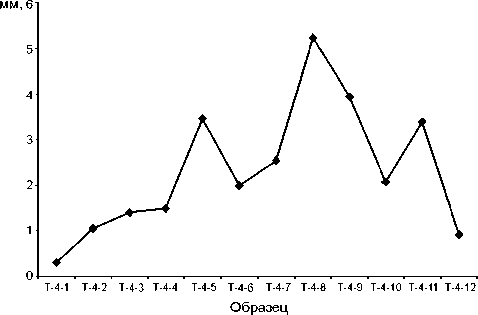

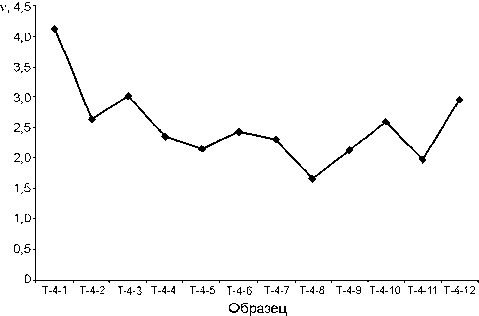

Детально изученная толща объекта Толбор-4 представляет в целом склоновый генезис осадков. Венчающий разрез почвенно-растительный слой имеет голоценовый возраст. Верхние горизонты лессовидного облика – слои 2–5 (здесь и далее нумерация слоев по разрезу 2007 г.) – могли накапливаться в условиях холодного аридного климата сартанской эпохи. В этот период они претерпели воздействие выветривания лессового типа; перенос материала осуществлялся коллювиальным, делювиальным и, возможно, ветровым путями [Рященко и др., 2006]. Тектоноклиматическая составляющая процесса аккумуляции испытывала при этом усиление вектора дестабильности с периодичным ослаблением, что нашло отражение в по степенном росте эрозионноденудационных явлений и укрупнении средневзвешенного размера частиц осадка (рис. 12).

Отно сительный максимум был до стигнут при образовании слоя 6, на наш взгляд, реперного, от которого можно наблюдать некую цикличность вариабельности процессов эндо- и экзогенеза при образовании слоев 6–8 и 10–12: минимум, затем рост и снова небольшой спад (рис. 13). Наиболее ярко эти процессы проявились при формировании слоя 9: для него характерны самая большая размерность частиц в разрезе и, как следствие, участие в кумуляции свободнотекучей воды, связанной с оптимумом каргинской фазы позднего неоплейстоцена, которой соответствуют в целом климатическое потепление и увеличение обводненно сти данной территории. Слой 13, залегающий в основании толщи, по сумме показателей, кроме облессованности, можно соотнести с верхами разреза. Он образовался, вероятно, либо в финале ер-маковского, либо в начале каргинского времени, что подтверждается и данными палинологии; зона Tbr 4 характеризуется как холодная и сухая. Слои 6–12 формировались в каргинское время. Данный период отличался резкими изменениями климата; об этом свидетельствуют как данные литологического изучения, так и результаты палинологического анализа. Древний человек впервые появился на стоянке Толбор-4 во время накопления слоя 6 – во второй половине кар-гинского интерстадиала. С этим периодом согласуется пыльцевой спектр, полученный по материалам с глубины 120–125 см; он отражает незначительное улучшение природной обстановки в окрестностях стоянки и расширение ареала лесов. Спорово-пыльцевая зона Tbr 2 соответствует периоду формирования культурного горизонта 4. Согласно данным палинологии и литологии, это был своеобразный климатический оптимум стоянки. В дальнейшем происходила постепенная аридизация климата (см. рис. 11). Значительные колебания уровней увлажнения и тепла приводили к довольно резким сменам растительности и животного мира, изменениям степени доступности пищевых и водных ресурсов для человека.

Следует отметить, что выводы, полученные в результате анализа археологиче ского материала, несколько противоречат литологической схеме возраста осадков. По данным литологии, геологические слои 2–5 формировались в сартанское время. Сомнение вызывает определение возраста слоев 4 и 5,

Рис. 12. Изменение диаметра частиц руслоформирующих фракций (x) отложений разреза Толбор-4.

Рис. 13. Изменение параметров коэффициента вариации (ν) отложений разреза Толбор-4.

в которых расположены культурные горизонты 4 и 5 соответственно. Всесторонний технико-типологический анализ археологических комплексов горизонтов 4–6 Толбора-4 позволяет отнести их к широкому кругу южно-сибирских и центрально-азиатских памятников ранней поры верхнего палеолита. Технология расщепления на рассматриваемом памятнике очень близка о сновным вариантам параллельного пластинчатого раскалывания, определенным ранее для комплексов региона. Орудийный набор, имеющий локальные различия, также свидетельствует о генетических связях монгольских индустрий в рамках феномена ранней поры верхнего палеолита Южной Сибири. Материалы горизонтов 4–6 Толбора-4 демонстрируют сочетание элементов, характерных для раннего верхнего палеолита Горного Алтая и Забайкалья, и ме стных специфических признаков. Сравнение выявило тяготение толборского материала к группе местных монгольских индустрий. Это прежде всего Мойлтын ам, Доролж-1, Чихэн-2, возраст которых приближается к 30 тыс. лет и относит- ся целиком к каргинскому времени [Деревянко и др., 2007]. Безусловно, данное противоречие можно разрешить, располагая серией абсолютных дат. В настоящее время в лаборатории г. Тусон (штат Аризона, США) находится в работе ряд образцов из слоев 5 и 6 стоянки Толбор-4. И мы надеемся в скором времени получить радиоуглеродные AMS-даты. Принадлежность геологических слоев 2–3 (в которых залегают археологические горизонты 1–3) к сартан-скому времени не вызывает сомнений [Рыбин, Гладышев, Цыбанков, 2007].