Природная среда и эпизоды заселения Центральной Монголии в позднем плейстоцене: по материалам памятников в долине реки Орхон

Автор: Хаценович А.М., Вишневская И.А., Базаргур Д., Вольвах А.О., Клементьев А.М., Ге дЖ., Жилич С.В., Марченко Д.В., Окунева Т.Г., Когай С.А., Гунчинсурэн Б., Рыбин Е.П., Олсен дЖ.У., Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты нового цикла исследований палеолитических памятников в долине р. Орхон (Центральная Монголия) - Мойлтын ам, Орхон-1, Орхон-7. Основное внимание уделяется памятнику Мойлтын ам, материалы которого представляют культурно-стратиграфическую последовательность от финального среднего до позднего верхнего палеолита. Полученные результаты анализов редкоземельных элементов, Sr-изотопов и фаунистических остатков соотносятся с данными по палеоклиматической обстановке в регионе на протяжении МИС-3 и -2. Рассматриваются постдепозиционные изменения материалов из культуросодержащих слоев памятника Мойлтын ам, выявленные в ходе анализа стратиграфии и специфики осадконакопления, планиграфии, сравнения Sr-изотопов в остеологическом материале. Природная обстановка, реконструируемая на основе геохимических модулей с помощью рентгенофлуоресцентного анализа осадков слоев и Sr-изотопов, сопоставляется с эпизодами заселения человеком долины Орхона в среднем и верхнем палеолите. Проводится корреляция природной среды Северной Монголии с опубликованными результатами реконструкции. Данные, полученные естественно-научными методами исследований, свидетельствуют о семигумидном климате в период, сопоставимый с МИС-3, и последующей аридизации, а также о переотложении седиментов на памятнике Мойлтын ам. Согласно результатам палеонтологического анализа, основными объектами охоты человека здесь в конце среднего - начале верхнего палеолита были быки и лошади, в раннем верхнем палеолите к ним добавились Caprinae. На Хангайских горах на протяжении МИС-3 и -2 господствовал комплекс мамонтовой фауны лесостепных и степных ландшафтов. В это время долина Орхона не была обитаема человеком постоянно, но, поскольку она являлась частью естественного географического коридора, заселялась им спорадически

Монголия, плейстоцен, геохимия, палеоклимат, палеолит, фауна

Короткий адрес: https://sciup.org/145146278

IDR: 145146278 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.003-022

Текст научной статьи Природная среда и эпизоды заселения Центральной Монголии в позднем плейстоцене: по материалам памятников в долине реки Орхон

леоклиматические условия могли не только стимули-

Наличие на территории Монголии древнейших ар- хеологических памятников позволяет рассматривать ее как важный регион с точки зрения освоения древним человеком. Для Монголии, находящейся на стыке южно-сибирской и центрально-азиатской природно-климатических провинций, характерны различные биомы и переходные зоны между ними. Несмотря на разнообразие природных зон, границы которых неоднократно менялись на протяжении плейстоцена, что могло влиять на способы адаптации человека, диапазон вариабельности открытых здесь археологических комплексов палеолита довольно ограничен. В Монголии преобладают проявления либо одного технокомплекса, чаще всего верхнепалеолитического (объекты бассейна среднего течения Селенги) [Деревянко и др., 2007, 2013; Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020], либо различных традиций, разделенных длительным периодом (пещера Цаган Агуй в Гобийском Алтае) [Деревянко и др., 2000]. На этом фоне выделяются палеолитические памятники в верхнем течении Орхона (горная система Хан-гай, Центральная Монголия) – три стратифицированных объекта, расположенные на 10-километровом участке речной долины, содержат материалы, представляющие беспрецедентное разнообразие культурных традиций, технологий и поселенческих систем. Особенно важно, что непрерывная культурно-стра- тиграфическая летопись, зафиксиро- ванная в этих объектах, охватывает, очевидно, период, соответствующий МИС-2 и -3. Известные здесь в настоящее время индустрии относятся к палеолиту среднему, терминальному среднему, начальному, раннему, среднему и позднему верхнему. Возможно, в пределах этих подразделений были различные варианты культур.

Долина р. Орхон (правый приток р. Селенги) является частью одного из важнейших естественных коридоров, соединяющих аридный юг Монголии (Гобийский Алтай) через цепочку озер долины Больших Озер с Китаем (Синьцзян и Ордос), через бассейн Селенги – с Юго-Западным Забайкальем [Rybin, Khatsenovich, 2020]. Очевидно, характерные для позднего плейстоцена сложные па-

РОССИЯ

М^О HI

ровать, но и препятствовать распространению через этот коридор человеческих коллективов, а также фау- нистических групп.

Исследования, проводившиеся с использованием методов изотопного и геохимического анализа, абсолютного датирования и палеонтологического анализа, нацелены на реконструкцию природных условий на востоке Хангайских гор в долине Орхона и сопоставление полученных результатов с эпизодами заселения региона человеком (рис. 1). Для этого выявлялись факторы, влиявшие на формирование модели заселения региона, определялись климатические условия существования/сосуществования гоминин, рассматривался вопрос о том, как время их пребывания соотносится с хронологической шкалой заселения соседних регионов. Большое внимание было уделено, в частности, упорядочению стратиграфических данных и определению сохранности слоев на одном из самых известных памятников Центральной Азии – стоянке Мойлтын ам, которая с 1960-х гг. считается опорной для понимания культурной последовательности палеолита всей территории [Окладников, 1981]. Вся совокупность полученных данных позволяет реконструировать природно-климатические условия обитания древнего человека и его ре сурсную базу в долине Орхона, а также оценить степень воздействия постдепозиционных процессов на сохранение материальных остатков.

'Иркутск

Улан-Удэ

Батор

Мойлтын ам

Орхон-1.

Рис. 1. Рассматриваемые в статье археологические памятники долины Орхона (Монголия).

5 км

Материалы и методы исследования

Основу исследования составили материалы, полученные при изучении трех стратифицированных памятников, расположенных в долине Орхона, на 2-й надпойменной террасе реки.

Памятник Мойлтын ам был открыт А.П. Окладниковым в 1949 г. и изучался несколькими исследовательскими коллективами: в 1960–1964 гг. – академиком А.П. Окладниковым и В.Е. Ларичевым, 1985–1986 гг. – академиком А.П. Деревянко и В.Т. Пе-триным, 1996–1997 гг. – французской экспедицией под руководством Ж. Жобера [Там же; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Jaubert et al., 2004]. Все исследователи допускали, что отдельные слои памятника были переотложены; однако, пытаясь понять механику переотложения, а также определить место переотложенного материала в стратиграфии, они не смогли получить ответы на многие вопросы. Одна из причин этого – отсутствие органического материала, пригодного для радиоуглеродного датирования. Нижний слой памятника, согласно данным А.П. Окладникова, включал материалы среднего палеолита, а вышележащие слои – различных подразделений верхнего палеолита [Окладников, 1981].

Памятники Орхон-1 и Орхон-7, находящиеся в 1 и 7 км соответственно от стоянки Мойлтын ам вверх по течению реки (рис. 1), представляют наиболее длительные культурно-стратиграфические последовательности на территории Монголии. На памятнике Орхон-1 выявлены два культурных горизонта – среднепалеолитический и, вероятно, относящийся к среднему этапу верхнего палеолита. Памятник Ор-хон-7 включал горизонт финального среднего палеолита с переходной от среднего к верхнему палеолиту индустрией и горизонт начального или раннего верхнего палеолита. На этих объектах, за исключением среднепалеолитического горизонта памятника Орхон-1, было обнаружено достаточное количество органического материала (кости и углистые линзы) для получения значительной серии радиоуглеродных дат. На основе результатов гранулометрического и палинологического анализов и радиоуглеродных дат уже в конце 1980-х гг. удалось провести частичную реконструкцию климатических обстановок во время заселения долины человеком [Деревянко и др., 1989]. В 2018–2019 гг. на новом этапе исследований были уточнены полученные ранее данные [Хацено-вич и др., 2018, 2019а, б], заложен раскоп на памятнике Орхон-1 площадью 4 м2 для получения нового разреза и конкретизации стратиграфических позиций культурных слоев, на местонахождении Мойл-тын ам – площадью 8 м2 (рис. 2). На местонахождениях Орхон-1 и Орхон-7 проведена зачистка разрезов. На всех трех объектах из каждого слоя отобраны пробы для датирования методом оптически стимулируемой люминесценции (ОСЛ), а также образцы для целого спектра анализов.

Сохранность отложений определялась на основе анализа направлений и ориентаций удлиненных артефактов [Bertran, Texier, 1995; McPherron, 2005]. Изучение проводилось на материалах раскопок 2019 г. [Марченко и др., 2020], его результаты сопоставлялись с выводами, сделанными исследователями памятников ранее [Lenoble, Bertran, 2004].

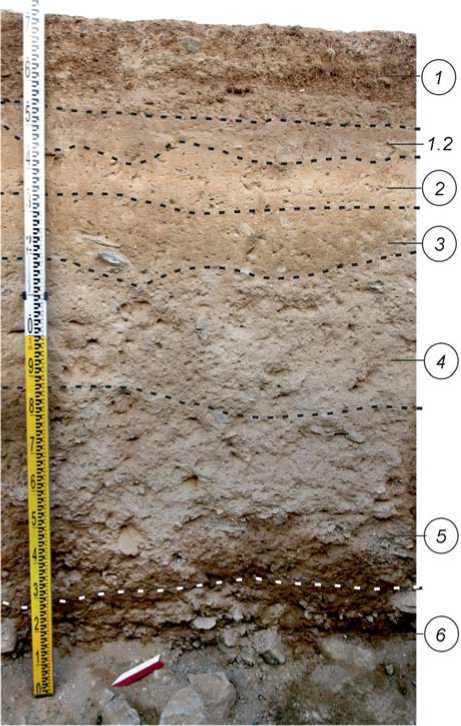

Рис. 2. Стратиграфия разреза юго-западной стенки раскопа 2018 г. на памятнике Мойлтын ам.

1 – слой дерновый и поддерновый, со смешанным археологическим комплексом; 2 – слой желто-серого лессовидного суглинка с включениями мелкого щебня и дресвы, со смешанным археологическим комплексом; 3 – слой светлого желто-коричневого суглинка, с включениями мелкого и крупного щебня, с комплексом верхнего палеолита; 4 – слой смятой ламинарной структуры, с чередованием сцементированных, коричневых суглинковых и песчанистых, насыщенных мелким щебнем слойков, с комплексом раннего верхнего палеолита; 5 – слой темно-коричневый суглинковый, с частыми включениями сланцевых пород, с комплексом раннего верхнего палеолита; 6 – слой светло-коричневый супесчаный, рыхлый, со значительным включением щебня, с комплексом раннего верхнего палеолита.

Состав фаунистических коллекций определялся с привлечением методов археозоологического анализа [Громова, 1950; Olsen, Shipman, 1988; Reitz, Wing, 2012; Baumann et al., 2020]. Поскольку масштабы работ, проводившихся в 2018–2019 гг., были небольшие, количество обнаруженных остеологических остатков позволило установить по одной особи каждого вида для изученных комплексов. Таким образом, за основу было взято соотношение имеющихся остатков для каждого вида (NISP). По результатам анализа сделаны предварительные выводы об индикаторных видах для реконструкции природной среды.

Калибровка и моделирование радиоуглеродных дат проводились в программе OxCal v.4.4.2 (Bronk Ramsey 2020) с использованием калибровочной кривой IntCal20 [Reimer et al., 2020]. Несмотря на то, что количество дат оказалось недостаточным для Байесовского анализа, моделирование дат позволило определить и исключить выбросы – даты, выделяющиеся из общей выборки и влияющие на точность калибровки.

Определение содержаний главных породообразующих элементов выполнено рентгенофлуоресцентным методом (РФА) в Центре коллективного пользования Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск). Анализ палеогеографических условий осадконакопления отложений стоянки Мойлтын ам базируется на основных геохимических индексах:

CIA=100 × Al 2 O 3 /(Al 2 O 3 + Na 2 O + CaO+ K 2 O), где CaO – некарбонатный кальций, – индекс химических изменений, показывает соотношение первичных и вторичных минералов [Nesbitt, Young, 1982];

CALMAG = 100 × Al 2 O 3 /(Al 2 O 3 + CaO + MgO) [Nordt, Driese, 2010] – одна из вариаций индекса CIA;

CIW = 100 × Al2O3/(Al2O3 + Na2O + CaO) – индекс химического выветривания [Harnois, 1988];

CPA = 100 × Al2O3/(Al2O3 + Na2O) – индекс химического изменения [Cullers, 2000; Buggle et al., 2008];

Al2О3/(СаО + Na2O + K2O + MgO) – модификация индекса CIA, служит для оценки интенсивности выветривания [Gallet, Jahn, Torii, 1996; Retallack, 2001].

Увеличение значений CIA, CALMAG, CIW, CPA свидетельствует о теплом гумидном климате, уменьшение – о холодном аридном.

ICV = (Fe 2 O 3 + K 2 O + Na 2 O + CaO + MgO + TiO 2 )/ Al2O3 – индекс зрелости осадка [Cox, Lower, Cullers, 1995];

(CaO + MgO)/Al2O3 – индекс, позволяющий оценить накопление карбонатов [Retallack, 2001];

TiO2/Al2O3 [Schilman et al., 2001] или ТМ [Юдович, Кетрис, 2011] – индекс, позволяющий оценить степень однородности материала. Может использоваться в качестве палеоклиматического индикатора при условии неизменности источника материала.

Был проведен анализ петрохимических модулей: АМ (алюмосиликатный), ГМ (гидролизатный), ФМ (фемический), ЖМ (железистый), ТМ (титановый), НМ (натриевый), КМ (калиевый), ЩМ (щелочной), ОЩ (общая щелочность), НКМ (нормированная щелочность) по [Там же].

Изотопные исследования проводились на базе чистых помещений ЦКП «Геоаналитик» (Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург). Подготовка проб и измерения выполнены по методике, описанной в работе [Vishnevskaya et al., в печати]. Содержание редкоземельных элементов определялось на квадрупольном масс-спектрометре NexION 300S производства Perkin Elmer, США. Определение изотопных отношений стронция проводилось на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (Neptune Plus, Thermo Scientific). Правильность методики измерения оценивалась с помощью международного стандарта Sr SRM-987 (значение изотопного отношения 87Sr/86Sr 0,71025). Фракционирование масс корректировалось путем нормализации по экспоненциальному закону по отношению 88Sr/86Sr, равному 8,3752.

Результаты исследования

Стратиграфия

В разрезе памятника Мойлтын ам выделены шесть литологических слоев, каждый из которых соответствует культурному горизонту (рис. 2). Слои 2–4 деформированы по одной линии; они просели вниз, вероятно, под влиянием криогенных процессов. Общая мощность отложений составляет 170 см. Слои 4–6 объединены в общую пачку; они имеют одинаковое происхождение и, вероятно, один возраст осадконакопления (но не археологических комплексов).

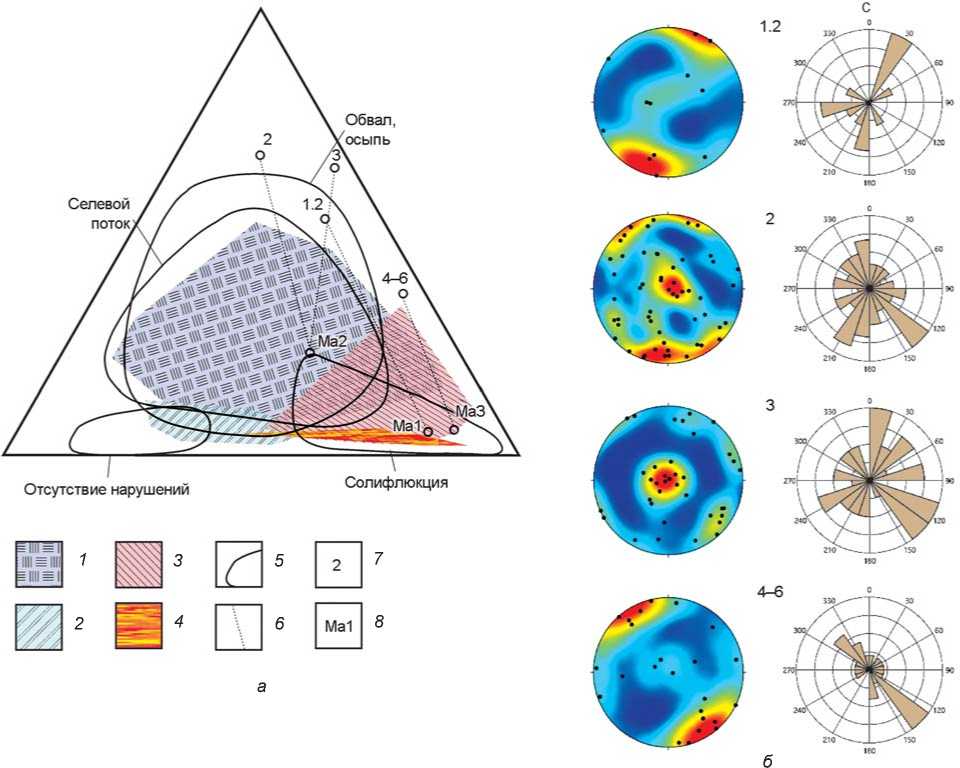

Согласно результатам анализа направлений и ориентаций удлиненных артефактов, все культурные горизонты стоянки Мойлтын ам являются в той или иной мере нарушенными. Слои средней пачки (2 и 3) сложены о сыпями в сухих условиях. Отложения нижней пачки (слои 4–6) несут следы солифлюкции, происходившей при перенасыщении грунта влагой. Слои в раскопе 1990-х гг. [Lenoble, Bertran, 2004] характеризуются лучшей сохранностью, чем все слои в раскопе 2018–2019 гг., расположенном в нижней части склона.

В стратиграфической колонке памятника Орхон-1, раскоп 1-2 имеются семь слоев; археологические горизонты сопряжены со слоями 4 и 7. Разрез памятника Орхон-7, раскоп 3, вскрытый в 2018–2019 гг., включает 12 слоев и в целом соответствует описаниям

С.В. Николаева [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, 1994], за исключением выделения дополнительного слоя [Хаценович и др., 2019б].

Фаунистический анализ

Фаунистические остатки на памятнике Мойлтын ам малочисленны – всего 20 образцов. Лучевая кость тарбагана из слоя 6 темно-серого цвета хорошей сохранности по размерам меньше, чем таковая у сурков в целом [Громова, 1950]. Этот вид Marmota sibirica является обычным представителем позднеплейстоценовой фауны бассейна Селенги [Хензыхенова, 2010]. Крупные копытные представлены о статками крупного быка и лошади. Фрагмент плечевой кости быка из слоя 2 имеет такой морфологический признак, как остро выступающий срединный гребень, грань которого слабо сдвинута в латеральном направлении блока (на 31 % от ширины всего бло-

Рис. 3. Фаунистические остатки с памятника Мойлтын ам.

1 – фрагмент плечевой кости Bos sp., слой 2; 2 – фрагмент лопаточной кости Equus sp . , слой 6.

ка), что характерно для рода Bos [Бибикова, 1958; Balkwill, Cumbaa, 1992] (рис. 3, 1 ). Фрагмент лопаточной кости эквида из слоя 6 отнесен к некрупному представителю семейства лошадиных (рис. 3, 2 ). По размерам эта лопаточная кость несколько больше таковых кулана, известных на юге Сибири. Поэтому достоверная диагностика экземпляра затруднена. До верификации альтернативными методами он отнесен к Equus sp.

Ископаемый материал из раскопа 2018 г. памятника Орхон-1 насчитывает всего семь образцов, что затрудняет проведение полноценного анализа. В слое 4 найдены фрагменты костей Equus ferus . Определение остатков из слоя 5 возможно только до семейства Equidae (лошадь или кулан). Для слоя 7 определена нижняя челюсть с зубом, имеющая яркие черты морфологии быков, но она несколько меньше, чем у первобытного бизона юга Сибири. Коренной зуб (m3) имеет длину и ширину 39,3 и 16,8 мм, а у бизонов Приангарья длина этого зуба составляет 42,0–54,7 мм. Обнаруженную на данном объекте челюсть с большой вероятностью можно отнести к ископаемому байкальскому яку.

На памятнике Орхон-7 ко стных остатков было значительно больше (92 экз.), чем на вышеуказанных объектах, однако большинство из них – неопределимые фрагменты. В слое 8 найдено тело позвонка Equidae. В этом же слое найдена ладьевидная кость правого запястья лошади. Ее относительная высота заметно больше, чем у древних кабаллоидных европейских лошадей [Langlois, 2005], а также позднеплейстоценовых лошадей Сибири*. К более древним остаткам относится атлант аргали из слоя 10. Результаты промеров находки, выполненных по методике А. вон ден Дриш [Driesh, 1976], совпадают с таковыми ископаемых баранов Забайкалья*.

Радиоуглеродное датирование

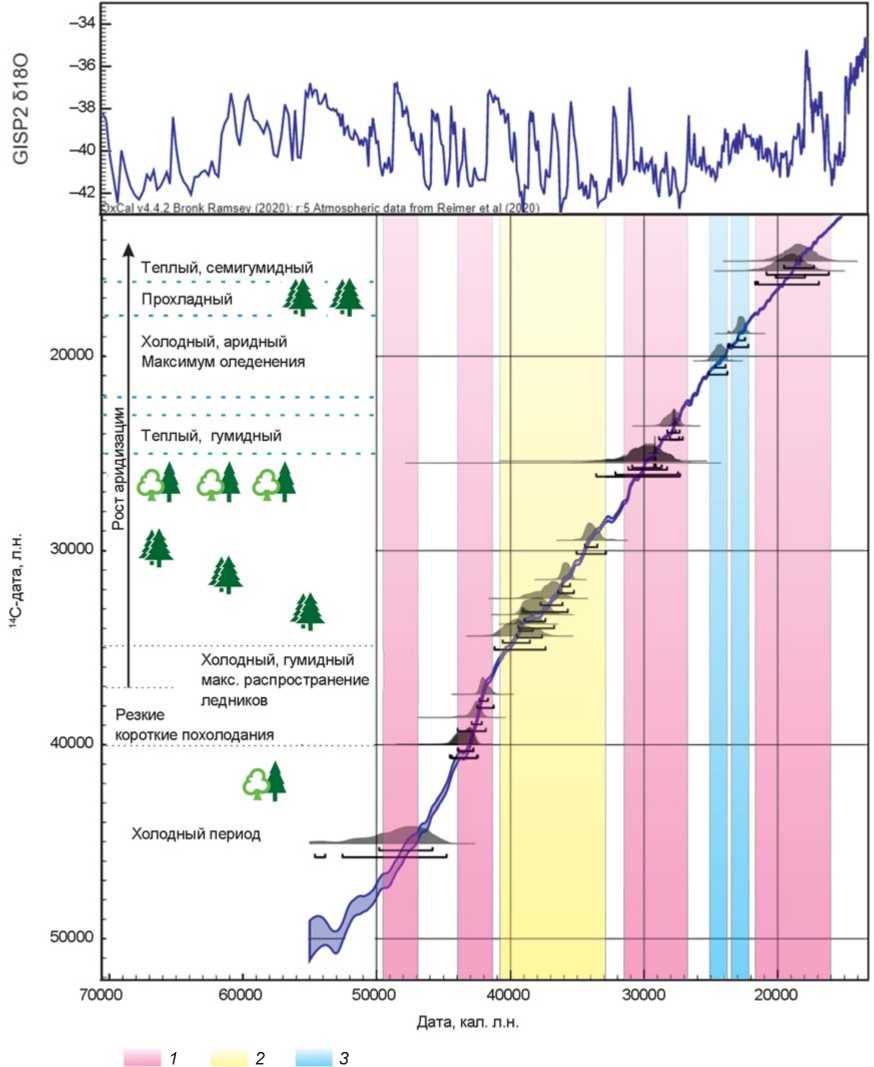

По костным остаткам из отложений памятников Мойл-тын ам и Орхон-1 определено несколько радиоуглеродных дат. Вместе с опубликованными ранее датами для памятников долины Орхона [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010] они свидетельствуют о том, что долина начала заселяться, как минимум, 50000 кал. л.н. (Ор-хон-7, раскоп 3, слой 10b) и посещалась эпизодически вплоть до 34000 л.н.; остальные эпизоды происходили в промежутке 23000–25000 л.н., перед последним максимумом оледенения и непосредственно после него практически вплоть до голоцена (табл. 1).

Таблица 1 . Радиоуглеродные даты памятников долины Орхона

|

Памятник |

Слой |

Метод |

Лабораторный номер |

Дата, л.н. |

Калиброванная дата, л.н. (68,3; 95,4 %, IntCal 20) |

Источник |

|

Мойлтын ам |

2 |

УМС |

СОАН-8156 |

18830 ± 290 |

23050–22400 23750–22200 |

Rybin et al., 2016 |

|

То же |

4 |

УМС |

GifA-10857 |

20240 ± 300 |

24700–23900 25200–23750 |

Bertran et al., 2003 |

|

» |

2 |

УМС |

АА-112827 |

32460 ± 620 |

37750–36100 39100–35700 |

Данная статья |

|

Орхон-1, раскоп 1-2 |

4 |

14 С |

СОАН-2886 |

29465 ± 445 |

34450–33500 35100–32850 |

Деревянко, Николаев, Петрин, 1992 |

|

То же |

4с |

14 С |

RIDDLE-717 |

34400 ± 800 |

40600–38500 41200–37350 |

Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010 |

|

» |

5а |

14 С |

RIDDLE-716 |

38600 ± 800 |

42950–42150 43950–41850 |

Там же |

|

» |

7 |

УМС |

АА-112828 |

>40400 |

– |

Данная статья |

|

» |

7 |

УМС |

АА-112829 |

>40400 |

– |

То же |

|

Орхон-7, раскоп 3 |

3 |

14 С |

SOAN-2878 |

9910 ± 85 |

11650–11200 11750–11150 |

Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010 |

|

Орхон-7, раскоп 1 |

4 |

14 С |

США |

15100 ± 900 |

19550–17250 20850–16150 |

Асташкин и др., 1993 |

|

То же |

4б |

14 С |

США |

15600 ± 900 |

20200–17950 21700–16900 |

Там же |

|

» |

5 |

14 С |

США |

23595 ± 459 |

28300–27300 28900–27050 |

» |

|

Орхон-7, раскоп 3 |

2 |

14 С |

СОАН-2883 |

23595 ± 155 |

27900–27600 28100–27350 |

» |

|

То же |

5 |

ЭПР |

– |

25000 |

25000 |

» |

|

» |

5 |

Pa-231 |

США |

25400 ± 1100 |

– |

» |

|

» |

5 |

Th-230 |

США |

25500 ± 1400 |

– |

» |

|

» |

6а |

14 С |

СОАН-2879 |

31490 ± 310 |

36150–35500 36450–35250 |

Derevianko, Petrin, 1995 |

|

» |

6б |

14 С |

СОАН-2880 |

33295 ± 500 |

38950–37350 39450–36700 |

Асташкин и др., 1993 |

|

» |

5с |

14 С |

СОАН-2885 |

33785 ± 300 |

39350–38300 39550–37600 |

Derevianko, Petrin, 1995 |

|

» |

6с |

14 С |

СОАН-2881 |

37400 ± 580 |

42350–41650 42550–41250 |

Асташкин и др., 1993 |

|

» |

7 |

ЭПР |

– |

38200 |

38200 |

Там же |

|

» |

7 |

14 С |

СОАН-2884 |

39970 ± 819 |

43950–42750 44550–42400 |

» |

|

» |

9 |

14 С |

SOAN-2882 |

40000 ± 700 |

43900–42800 44450–42500 |

Derevianko, Petrin, 1995 |

|

» |

9 |

ЭПР |

– |

40500 |

40500 |

Асташкин и др., 1993 |

|

» |

10б |

14 С |

США |

45100 ± 1700 |

49850–45800 54650–44750 |

Там же |

|

» |

10б |

ЭПР |

– |

59500 |

– |

» |

Геохимическая и изотопная характеристика отложений

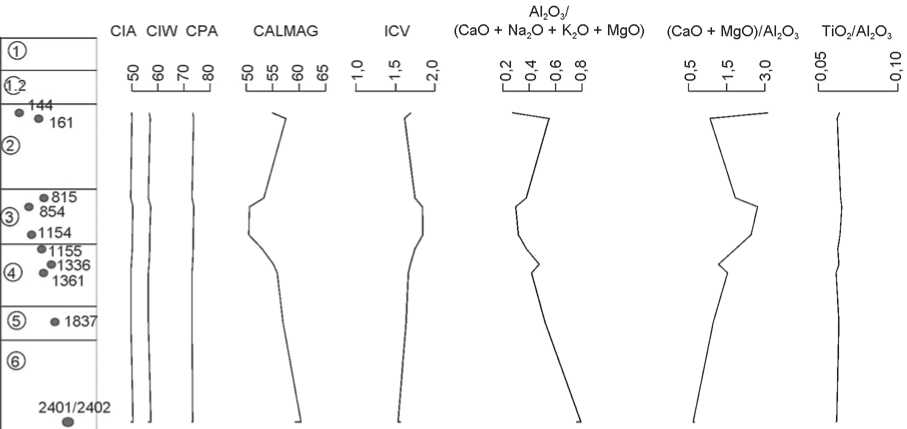

Значения индекса химического выветривания CIA по разрезу низкие, в пределах 49,6–50,4 (к/в – коэффициент вариации = 0,6 %) (рис. 4), что свидетельствует о поступлении незрелого материала невы-ветренных пород [Buggle et al., 2008; Интерпретация…, 2001]. В качестве границы для разделения отложений, накапливавшихся в условиях холодного/ теплого климата, принято значение CIA = 70 [Nesbitt, Young, 1982]. Таким образом, формирование отложений разреза происходило в холодных аридных обстановках при слаборазвитых процессах выщелачивания. Практически постоянное значение CIA во всех слоях свидетельствует об отсутствии значимых изменений климатиче ских условий. Значения индексов CIW и CPA по разрезу заметно не меняются, значения CIW находятся в пределах 56,2–57,3 (к/в = 0,7 %), CPA – 73,0–73,6 (к/в = 0,4 %), что свидетельствует о слабой степени химического преобразования отложений. При изучении аридных обстановок определяется также индекс CALMAG – индикатор тесной связи с влажностью, в частности, со среднегодовым количеством осадков [Юдович, Кетрис, 2011]. Значения CALMAG показывают большую вариативность и изменяются по разрезу в интервале 50,55–60,38 (к/в = 5,8 %). Максимальные значения соответствуют слою 6; они постепенно снижаются к слою 3, для которого характерны минимальные величины; это свидетельствует о падении уровня гумидности среды. Для слоя 2 значения CALMAG возрастают, что является показателем увлажненно- сти. Отметим, что в данной статье под гумидностью и аридностью среды имеется в виду относительное уменьшение/увеличение количества осадков во время формирования отложений.

Индекс зрелости осадков ICV изменяется по разрезу от 1,53 до 1,85 (к/в = 6 %); для слоев 2 и 3 значения более высокие, из этого следует, что роль эоловых процессов в формировании этих слоев была выше, чем слоев 4–6. Значения ICV >1 характерны для незрелых отложений с малым количеством глинистых минералов.

Еще одна вариация CIA – индекс Al2О3/(СаО + + Na2O + K2O + MgO) – показывает более динамичное распределение значений и в целом соответствует характеру распределения у CALMAG, но обнаруживает бóльшую чувствительность к смене увлажнен-но сти. Его значения изменяются от 0,27 до 0,80 (к/в = 5,8 %); наблюдается отчетливая тенденция снижения значений от слоя 6 к слою 3 с по следующим увеличением от кровли слоя 3 к слою 2 с резким падением в верхней части последнего. Поскольку возрастание значений данного индекса связано с активностью процессов выщелачивания, можно предположить, что накопление отложений слоев 6–4 происходило в условиях постепенного уменьшения увлажненности палеосреды и снижения влияния химиче ского выветривания. Минимальные значения Al2О3/(СаО + Na2O + K2O + MgO) для слоя 3 предполагают его накопление в более аридной обстановке при минимальной степени гумидности, с возрастанием при формировании слоя 2.

С представленной динамикой изменения среды хорошо согласуется распределение значений индекса карбонатности (CaO + MgO)/Al2O3. Кривая его значе-

Рис. 4. Распределение значений геохимических индексов по разрезу Мойлтын ам.

ний обратно пропорциональна кривой Al 2 О 3 /(СаО + Na 2 O + K 2 O + MgO). Он варьирует (к/в = 44,9 %) по разрезу от 0,65 (в основании слоя 6) до 3,08 (в слое 2); повышенные значения фиксируются в слое 3 и верхней части слоя 2, что свидетельствует о наибольшей окарбоначенности отложений и их накоплении в наиболее аридных условиях.

Геохимические модули АМ, ГМ, ЖМ (табл. 2) показывают синхронное распределение по разрезу с крайне низкой степенью изменения в пределах 1,7–1,8 %, незначительное увеличение выделяется в слое 3. Вариативно сть значений ФМ 17,6 %; максимальные значения отмечаются также в слое 3. Вариации НМ, КМ, ЩМ и НКМ в интервале 1,0–2,0 %. Незначительно больший коэффициент вариации наблюдается у ОЩ – 6,1 %. Значение ТМ практически не меняется по слоям (к/в = 2 %). Низкие значения АМ и ГМ являются показателями незрелости материала в источнике сноса. Значения НКМ >0,40 указывают на присутствие в отложениях большого количества полевых шпатов, об этом же свидетельствуют значения ЩМ >1,5 [Там же]. Подобное распределение геохимических модулей, по-видимому, связано с незрелым слабо-выветрелым материалом в источнике выноса. Несмотря на гранулометрическую разность слоев, первичный материал по петрографическому составу и степени зрелости значительно не различался; это можно объяснить тем, что материал был из одного источника, но транспортировался разными способами.

Низкие значения ГМ характерны для отложений, слабо преобразованных процессами химического выветривания. Низкий НМ свидетельствует об очень низкой степени химической дифференциации.

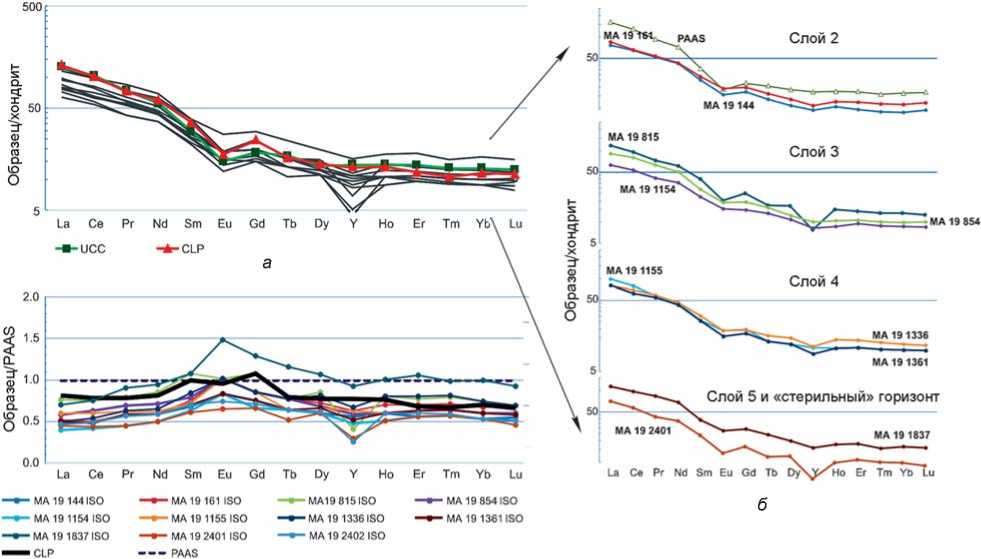

Концентрации редкоземельных элементов и иттрия (РЗИ), нормированных на хондрит [Sun, McDonough, 1989], показаны на рис. 5 и в табл. 3. Нормализованные на хондрит спектры РЗЭ имеют одинаковую форму. Пробы обогащены легкими РЗИ,

|

CM о S О СТ и < 2 |

^oboOCOOCNCOCNOO-^^^ Ч h- ' СО -^ СО ^ СО CN ^ О СЧ О Ч Ч 2 6^ Ч О Т-" со" со" со" о о о о ^ ^ |

со со со" ^ |

|

о ™ о СТ от < 2 |

Ь^йт-ММ^ГОСТСТСТСО^пп ^ 1^ СТ т- СО т- СО СМ СО О т- О го g о" 5 ^ ° ’-' со" со" со" о" о" ОО ^ ^ |

со ^ с> |

|

со со О СТ от < 2 |

^^йаосочюччоо^^пп СО - СО ^ СО СМ О О СО О СО О - ГО $ о" ГО М"" о" Т-" К со" со" о" о" о" о" ^ ^ |

3 го го g |

|

со со о Ст от < 2 |

Ь*- Ь-- S ^ ^ f- СО СМ т q q Ч. со , -^ о оз Ч оз оз см о со о Ч Ч. 2 о ^2 Ч о" ^ 2 ^ ^ ° о о о ^ ^ |

$ го. О’ ст |

|

со со со о СТ от < 2 |

Г2со2сМСО1^М"СО'-СТСОСО'-^^ СО " СО О т- СТ СТ О т- О СМ О го. ст $ о" го ^г о" е^ (< ем" со" о" о" о" о" ^ ^ |

S го 1 о |

|

ю ю Z О 2 От < 2 |

Ь $ co s со ?оо in , s ю , g g СО О О М" - 1^ 1^ СМ О -^ О го. ст $ О ^ <Г о" см" ° см" см" о" о" о" о" ^ ^ |

Г- CN ^ ^ о" С> т- о> |

|

Й о Го от 2 |

^^ Л-ГМ 03 Гст —— ' ' ю Ч С) О h- Ч СО Ю СО О CN О ч Ч § О ^ со" о" CN $2 (N CN о" о" О О ^ ^ |

г- со ю ю CN С>" -го- о |

|

ю со ~ 2 W < 2 |

59СТЙМ-СОС-ЙСМ1ЛСМС-С-^00 ‘м. Ю ГО. СО О СО °C. от Ю СМ О -^ О Го. Ст ^ о" ^ со" о" см" го ем" см" о" о" о" о" ^ ^ |

О чг (N СО со" о" -го- о> |

|

ю со 2 W < 2 |

§СМ$О1^СТ$СТ1^СМ1^1^-^55 го. со ст О СМ го. !^ !^ ем О СМ О го. ст ГО о см со" о" см" ° см" см" о" о" о" о" ^ ^ |

CN СЗ О 1^ о" сз" -го- 03 |

|

СО 2 W 2 |

iSio^o-CTior-co^o-coo^no °’ СО го. ^- о со ^- о; ^- со О М- О го. ст U5 о" ГО qf о" ^_" щ" см" со" о" о" о" о" ^ ^ |

со о о о" СО О |

|

2 w < 2 |

§ro5i^cocoi5CTcococoio-^55 " Ю го от О 1^ го. со СО Ю О О О го. ст 5 о" ° со" О" Т-" ГО см" см" о" о" Т-" о" ^ ^ |

го § |

|

СЕ о О |

wH<“22Oz^CLmw>oz |

6 о ^ 8 s i S 03 з СП CL 3 оз О EZ |

Таблица 3. Содержание редкоземельных элементов и иттрия (в мкг/г) и изотопный состав стронция в отложениях разреза памятника Мойлтын ам

|

см о ™ о ГО и < 2 |

” S ю о го гастст т ш^^ ю см й 3 "^ СО СМ СО О СО О OJ О Г-Г ^ Г-Г " " ° ° О О |

|^ 1^ ^ со о (О Is- <о G) -г- 1 СО со" со" см" со" |

|

о ™ о СТ от < 2 |

СО Ь- Г-Ю_Г-М-Г-^М-СО^ЮСОХ<ЮСМЮ^ ^ со ^ ^ со" о со" о см" ” о" о" m «о ° ОО |

СО см со со со (М Ср -г- СМ с> | СО со" со" со" см" |

|

со со О СТ от < 2 |

СМ СО СМ СО 00 СО Ю ^7 е0 с, Ю СМ 00 сГ СМ1 С ^ 00 О О |

о ^- ^ см ^ о ^ о СМ о о г- о СО со" со" см" см" g о" |

|

со со О СТ от < 2 |

О СО СМ О > > *> Ю„ ^ М- Ф. <» С$ b- £j ^ 00 т СО ю (М сП О СО О СО ^ О т п' т п' S- ° ° о о |

о со см ю со ю СО М" О "V о о СО со" со" со" см" g о" |

|

со со со о Ст от < 2 |

со со СО СО Ф СМ Ьр со СО СО СО. СО -г- со ю ^ ’l" ю ^ Ч т-' 4 О СО ^ о" CM" r< СМ" о" °- ^ |

ю СО СО О) -^ ю см СО о, ср ср^ о М- со" со" см" см" ^ о" |

|

от от о 2 от < 2 |

сосоЮ^^^^ю^^сосо^^^сосо СМ Ю СМ ^ _ ^ о со ^ о ^ £ - £ 05 ” ° ° о о |

со ^- о о ^ ю со со cj> S3 b- со о М- со" о" со" со" ^ о" |

|

от о Го от < 2 |

N 1Лсо^.1^юо>-«-1Лсосо1Л(о^1Л^а>-«-^ со ^ ^ со о со о см' - о" ^-" о ^-" о Ф ” ° ° о о |

со г- г- г- ю 04 см -^ h- h- СП СО со" г< см" см" g 0" |

|

ю со ~ 2 W < 2 |

N О Ч » t Ч » ®. N. О ®. ®. S ь. N 2 ? С^ Ю О <М Tf ^ ~ С И ~ Q - q - q С ^- |

со со СО М- со со со ю ^ О) см см СО О) М- со" о" со" со" ^ о" |

|

ю со 2 W < 2 |

со о . со -р Ф. Ф Ф со ^ Ф § Ф СМ СО СМ ^ л— О ^ "^ О СМ г< СМ О Ф Ф ° ОО |

со см ю ^ СМ СО т-_ ^ 1 ю ^ со со" со" |

|

со 2 w < 2 |

СП ^ СО ОО^ОСМ^.СОМ-|^Г- ^СОСОСМО см ^ от" СМ М-" - ^ о" со" - о" 04 о" m ” ° ОО |

ю со ю ю г- см ю -,- -г- in О Г-3 со М" со" h-" со" см" ^ о" |

|

2 w < |

соо^осогоототсоотсосо^отЗ^^-М- см со" О" со" о" см" ^ о" Т-" о- Т-" о- °- ^- |

ю со со ^ ^ СО -^ см г^ СО СО О 'Р, со СО со" со" со" со" g 0" |

|

| | S 0) I5 X |

отоО-готшона^шш^^от^ш |

А ш 5 ^ + (Г) .Q Е ш а> ш V >- ел ш Ш 5 го (Г W (^ _1 _1 _1 £5 |

Примечания . Все расчетные значения приведены для нормированных на хондрит значений. Погрешность измерений изотопного состава стронция 0,005 %.

*Величина аномалий, рассчитанная по: [Bau, Alexander, 2006].

в

Рис. 5. Спектры распределения редкоземельных элементов и иттрия.

а – нормированные на хондрит [Sun, McDonough, 1989]; б – то же, отдельно по каждому слою; в – нормированные на постархейский глинистый сланец [Taylor, McLennan, 1985]. UCC – средний состав верхней континентальной коры (по: [Taylor, McLennan, McCulloch, 1983]), CLP – средний состав лессов Центрального Китая (по: [Yokoo et al., 2004]).

обеднены тяжелыми, без аномалии по Ce (Ce/Ce* ~1), для них характерна небольшая отрицательная аномалия Eu (Eu/Eu*~0,78). Отметим, что спектр пробы 1837 (слой 5) сходен с остальными, однако концентрации всех элементов почти в 2 раза выше. На рис. 5 также представлен состав РЗЭ средней континентальной коры (UCC) [Taylor, McLennan, McCulloch, 1983]. Изученные породы полностью, за исключением величины европиевой аномалии, повторяют этот спектр. Для сравнения взят средний состав лессов Центрального Китая (CLP на графике) [Yokoo et al., 2004]. На графике с нормализацией на хондрит разницы в распределениях не видно. На диаграмме с нормализацией на PAAS – постархейский австралийский глинистый сланец, который является стандартом осадочных пород фанерозоя [Taylor, McLennan, 1985], – заметны различия между породами разреза Мойлтын ам и средним составом лессов: у первых положительная европиевая аномалия, у вторых – отрицательная. Это может свидетельствовать о разном количестве плагиоклаза в породах и степени его переработки. Несмотря на то, что спек- тры распределения близки, источники этих пород, вероятно, были разными.

Установлено, что отношение ненормированных LREE (La + Ce + Pr + Nd + Sm + Eu) к HREE+Y (Gd + + Tb + Dy + Ho + Er + Tm + Yb + Lu + Y) может служить индикатором климата [Ронов, Балашов, Мигди-сов, 1967]: менее 2,5 – аридный, 2,5–4,0 – семиарид-ный-семигумидный, выше 4 – гумидный. LREE/HREE пород разреза Мойлтын ам варьирует в интервале от 2,9 до 3,8 (среднее 3,5), что характерно для пород, сформировавшихся в семиаридном-семигумидном климате [Там же]. Это же подтверждает отношение Th/U [Siko, Goikovi, 1966], которое варьирует от 2,6 до 3,8 (среднее 3,1) и соответствует области между типично аридными и типично гумидными обстановками.

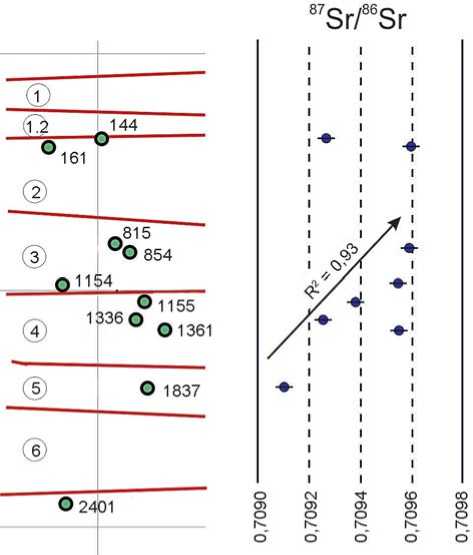

Изотопный состав Sr изученных пород варьирует в интервале от 0,7091 до 0,7096 (рис. 6, см. табл. 2). Отношение 87Sr/86Sr увеличивается от подошвы разреза к кровле, это свидетельствует об отсутствии резких изменений климата и смены источника поступления вещества. Кроме того, две точки – в слоях 2 и 4 – лежат вне линии тренда, что можно объяснить переотложением вещества.

Отложения в районе разреза Мойлтын ам не обладают какими-либо аномальными содержаниями элементов-примесей и сопоставимы по своим геохими-

Рис. 6. Изотопный состав стронция в отложениях разреза Мойлтын ам.

R2 – величина достоверности аппроксимации для всех значений, кроме образцов МА 19 144 ISO и МА 19 1361 ISO.

ческим особенностям с глинистыми породами PAAS; отношение 87Sr/86Sr этих пород типично для верхней континентальной коры, из этого следует, что они испытали хорошее перемешивание [Jahn et al., 2001].

Обсуждение

Полученные данные позволяют скорректировать представления о характере осадконакопления и инте-гральности слоев Мойлтын ам. С учетом геоморфологической ситуации и полученных геохимических данных, а также результатов анализа направлений и ориентаций удлиненных артефактов можно заключить, что все отложения стоянки формировались благодаря переотложению близлежащих пород: низ разреза – за счет склоновых процессов с борта долины, слои 3 и 2 – при значительном преобладании эолового переноса материала с долины (рис. 7). Деструкция верхней части отложений была настолько значительна, что часть находок оказалась на поверхности.

Различия между средней и нижней пачкой отложений прослеживаются и по сохранности находок: фаунистические остатки в слоях 2 и 3 имеют неплотную структуру и сильно нарушенную поверхность, в то время как в слоях 5 и 6 кости плотные, хорошей сохранности [Клементьев и др., 2019]. Наличие пати- ны на двух сторонах каменных артефактов из слоя 2 также свидетельствует о неоднократном перемещении находок до момента погребения.

Формирование отложений памятников долины Орхона происходило в различных природно-климатических условиях. Современный климат в районе г. Хархорина (аймак Увэрхангай), где расположены изучаемые объекты, характеризуется как семиаридный, по классификации Кёппена, холодный степной (Bsk), со среднегодовой температурой –0,2 °С и средним количеством осадков 254 мм в год. В период, соответствующий МИС-3, климатические условия отличались от современных на территории всего Хангая и, в частности, в долине Орхона (рис. 8).

Ранний этап формирования 2-й террасы, на которой расположен памятник Орхон-7, по данным литологического, седиментологического и палеокриологи-ческого анализов, относится ко времени до 40000 л.н. [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992] с холодным климатом и мощными криогенными деформациями. С учетом последних в интервале 40000–37000 л.н. похолодания были резкие и непродолжительные в аридных условиях. Фиксируются также резкие флуктуации климата продолжительностью в несколько столетий. В целом, активность криодеформационных процессов снижалась вверх по разрезу ввиду возрастающей ари-дизации климата. Результаты палинологических исследований памятников Орхон-1 и -7, подкрепленные данными радиоуглеродного датирования, свидетельствуют о том, что в первой половине МИС-3 энергично протекали процессы облесения, возрастала роль светлохвойных пород и смешанных лесов [Там же].

В соответствии с новой хроноклиматической шкалой, основанной на материалах изучения седиментационных процессов в Гобийском Алтае и Хан-гае и ОСЛ-датах отложений в разрезах [Lehmkuhl, Nottebaum, Hülle, 2018], время сопоставимое с МИС-3, в Хангае отмечено высокой влажностью. Изучение моренных последовательностей этого нагорья показало, что максимум распространения ледников был до стигнут ок. 40000–35000 кал. л.н., климатические условия МИС-3 были холодные и влажные с большим, чем сегодня, поступлением осадков в зимний период. В более засушливом Гобийском Алтае [Batbaatar, 2018] максимум оледенения во время, соответствующее МИС-3, приходился на период ок. 40000–30000 л.н.

Данные литологических, седиментологических и палеокриологических исследований на памятниках в долине Орхона свидетельствуют о благоприятных влажных условиях в конце МИС-3 (25000– 28000 кал. л.н.). Согласно результатам палинологического анализа, в это время в регионе происходило дальнейшее распространение лесной растительности, но при сохранении увлажненности теплообеспечен-

Рис. 7. Диаграммы Бенна (по: [McPherron, 2005]) ( а ), Шмидта и роза-диаграммы ( б ) для отложений памятника Мойлтын ам.

1 – селевой поток; 2 – мелкий сток; 3 – солифлюкция; 4 – крутой сток; 5 – граница постдепозиционных процессов (по: [Lenoble, Bertran, 2004]); 6 – связь подразделений, соответствующих друг другу; 7 – номер слоя, выявленного в 2018–2019 гг.; 8 – номер слоя, выявленного в 1997 г.

ность была ниже, чем в предыдущей фазе [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992].

Граница 1-й террасы Орхона формировалась при более низких температурах в холодной фазе, процесс аккумуляции начался с увлажнения климата и развития плотного растительного покрова, способствующего аккумуляции лессов. Это совпадает с данными по датированным эоловым покровам максимума последнего оледенения (23000–18000 л.н) [Grunert, Lehmkuhl, 2004; Schwanghart, Schütt, Walther, 2008]. В позднем ледниковом периоде (даты 14400 ± ± 1400 л.н. для разреза на высоте 2 439 м над ур.м. и 13300 ± 1300 л.н. – на высоте 2 047 над ур.м.) перигляциальные процессы преобладали в самых высоких горных районах (более 2 800–3 000 м над ур.м.) Хангая. В альпийской зоне (между 1 800 и 2 800 м над ур.м.) происходило накопление эоловых отложений, на более низких гипсометрических уровнях на кону- сах выноса отмечено более ограниченное накопление седиментов, при этом, по данным изучения палеоозер и результатам ОСЛ-датирования [Lehmkuhl, Nottebaum, Hülle, 2018], уровень воды в озерах был низким, а климат очень сухим.

В долине Орхона [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992] для периода, соответствующего МИС-2, реконструированы холодные и сухие условия, среднегодовые температуры могли опускаться до –6 °C. Аридный резко континентальный климат здесь отличался долговременным постоянством. Это способствовало формированию специфических устойчивых ландшафтов на протяжении плейстоцена, вместе с тем незначительные колебания температуры и влажности способствовали их резкой локальной дифференциации. Палинологические спектры из долины Орхона, относящиеся к периоду МИС-2, характеризуются низким содержанием пыльцы древесных растений (7 %) с до-

б

а

Рис. 8. Палеоклиматические изменения и распределение калиброванных радиоуглеродных дат для памятников долины Орхона ( а ), реконструкция температурных флуктуаций по данным годовых слоев керна второго Проекта ледового щита Гренландии ( б ).

1 – эпизоды заселения; 2 – серия эпизодов заселения; 3 – вероятные эпизоды заселения в последний максимум оледенения.

минированием березы и сосны [Там же]. Среди трав преобладают ксерофитные травы (полынь, маревые, цикориевые).

Анализ границ ледников, реконструированных по результатам датирования морен в горных массивах Хангая и Гобийского Алтая [Batbaatar, 2018], предполагает три модели развития ледников во времени в зависимости от местного климата: 1) в умеренно влажных районах ледники на протяжении МИС-3 были больше, чем во время, сопоставимое с МИС-2; 2) в полузасушливых районах максимальные ледники отмечены в период, который совпадает с МИС-2; 3) в засушливых районах ледники в раннем голоцене по размеру сопоставимы с ледниками времени последнего максимума оледенения. В Хан-гае с более влажным климатом по сравнению с Гобийским Алтаем максимум оледенения отмечается ок. 22000 л.н. Геоморфологические изотопные исследования (10Be) морен Хангая [Rother et al., 2014] и Гобийского Алтая [Vassallo et al., 2005] показали, что в горах Хангая в период, соответствующий МИС-2 (ок. 23000 и 17000–16000 л.н.), происходило масштабное оледенение, достигшее границ максимального продвижения ледников во время, отвечающее МИС-3.

Результаты анализа геохимических модулей и редкоземельных элементов также свидетельствуют о том, что в позднем плейстоцене климат долины Орхона оставался семиаридным, периодически – семиарид-ным-семигумидным. Согласно геохимическим показателям выветривания для памятника Мойлтын ам, источник сырья не менялся значительно во время формирования всех слоев разреза. Седиментация происходила в аридной обстановке, однако слои 6–4 накапливались в относительно более гумидных условиях, чем вышележащие слои. Наиболее сухие условия наблюдались во время формирования слоя 3. Его возраст, по результатам датирования, может составлять 25000–30000 кал. л.н. Наши выводы не соотносятся с более ранними данными, характеризующими этот период как наиболее влажный [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992]. Образование слоя 2 памятника Мойл-тын ам сопровождалось относительным возрастанием степени гумидности палеосреды и активизацией процессов выветривания.

Природные условия Хангайского нагорья в целом и долины Орхона в частности, несмотря на периоды климатической нестабильности, на протяжении времени, сопоставимого с МИС-3, были благоприятны для обитания человека и существования фаунистических группировок, приспособленных к колебаниям аридности и гумидности климата. В настоящее время эта территория является ключевой для развития скотоводства: здесь пасутся коровы, козы, овцы, лошади. К югу от нее находятся аридные районы Гобийского Алтая, в животноводческом комплексе которых на смену коровам пришли верблюды. В настоящее время, благодаря радиоуглеродному анализу, отдельные находки и остатки группировки видов из отложений археологических памятников Монголии можно рассматривать в хронологическом аспекте позднего неоплейстоцена и голоцена. Наиболее многочисленные о статки костей и сообщества видов регистрируются на протяжении времени, соответствующего МИС-3 и началу МИС-2 (табл. 4).

Разнообразие группировок млекопитающих кар-гинского времени, выявленное на основе палеон- тологического анализа, подтверждается и методом ZooMS. На археологических объектах Северной и Центральной Монголии – Хангая – зафиксировано присутствие видов семейств мамонтовых, бычьих (быки или бизоны и яки), лошадиных (лошадь и кулан), баранов, коз/овец, носорогов, оленевых/сайги, кошачьих. Доминирование на памятниках остатков одной группы – Bos sp. – свидетельствует о специализации охотничьей деятельности, в данном случае на крупных быков. На территории Монголии род Bos мог быть представлен как ископаемым туром, так и байкальским яком, однако найденные здесь определимые кости ассоциируются с яком. ZooMS также дает определение до рода – Bos sp./Bison sp. [Zwyns et al., 2019]. Не исключено, что на данной территории ареалы дикой плейстоценовой лошади, кулана и, вероятно, лошадей Пржевальского и Ово-дова совпадали. Последний вид был зафиксирован к северо-западу [Пластеева и др., 2019; Plasteeva, Vasiliev, Kosintsev, 2015] и к востоку [Yuan at al., 2019] от Монголии. Среди копытных лошадиные и крупные Bovidae являлись ведущими ландшафтообразующими видами в аридных экосистемах Монголии, причем преобладание быков наблюдается в комплексах среднего и начального верхнего палеолита, в раннем верхнем палеолите к обычной паре бык–лошадь добавились представители Caprinae (горный баран, горный козел, вероятно, газели).

Фаунистический комплекс Западной и Южной (Гоби) Монголии отличается от такового Хангая. Последний, по большому счету, соотносится с комплексом мамонтовой фауны, которому отвечают условия степных ландшафтов, встречающихся в Байкальской и Енисейской Сибири и на Алтае. Состав обитателей Монгольского и Гобийского Алтая связан с аридным ареалом в горах, близким к полупустыням.

Разнообразие крупных плейстоценовых млекопитающих Монголии в период, соответствующий МИС-3, предполагает дефицит крупных хищников [Раутиан, Сенников, 2001] на этой территории. Человек восполнил этот дефицит, занял экологическую нишу крупного хищника. Развитие охотничьих (хищнических) стратегий людей начального – раннего верхнего палеолита в Монголии обеспечила смена технологий. Это согласуется с заключением о том, что заметное расширение специализации и рост экологической валентно сти хищника возможны в условиях комплексной, а значит и сравнительно дорогой, адаптации [Там же]. Таким образом, во второй половине позднего плейстоцена Монголии трофическую пирамиду северных широт Евразии [Vereshchagin, Baryshnikov, 1992] дополняет представитель рода Homo . В этой пирамиде он может быть помещен в гильдию активных хищников.

Таблица 4. Фауна регионов Монголии в период, соответствующий МИС-3 и -2 *

|

Период, тыс. л.н. |

Долина Селенги |

Долина Орхона |

Восточная Монголия, пустыня Гоби |

Западная Монголия, Гобийский Алтай |

|

12–14 |

Харганын-Гол-5: Ovis ammon , Struthio asiaticus |

– |

– |

– |

|

15–17 |

Толбор-4, -15: Struthio asiaticus |

– |

– |

– |

|

18–20 |

– |

– |

– |

Суджийнхундукская пещера: Capra sibirica |

|

21–23 |

Доролж-1: Struthio asiaticus |

– |

– |

Цаган Агуй: Equidae |

|

24–26 |

Толбор-4: Struthio asiaticus |

– |

– |

Цаган Агуй: Equidae Яролдзыхтынский грот: Capra sibirica |

|

27–29 |

Доролж-1: лошадь Толбор-15: Struthio asiaticus |

Мойлтын ам: Bos sp . |

– |

Суджийнхундукская пещера: Capra sibirica |

|

30–32 |

Толбор-21: Marmota sibirica Харганын-Гол-5: Ovis ammon Доролж-1, Толбор-4: Struthio asiaticus Толбор-15: Equidae |

– |

Салхит: Coelodonta antiquitatis |

Яролдзыхтынский грот: Capra sibirica |

|

33–35 |

Харганын-Гол-5: Ovis ammon, Cervid/Saiga Толбор-16: Bos sp. , Felinae , Caprinae , Equidae Толбор-4: Equidae , Struthio asiaticus Толбор-15: Equidae |

– |

Рашаан Хад: Bos sp., Equus |

Цаган Агуй: Allactaga , Lepus tolai , Pantholops hodgsoni , Equus ferus, Equus hemionus Яролдзыхтынский грот: Capra sibirica |

|

36–39 |

Толбор-21: Coelodonta antiquitatis , Equus ferus , Equus hemionus , Poephagus baikalensis Толбор-16: Bos sp. , Mammuthus sp . |

Орхон-7: Equidae Мойлтын Ам: Equus ferus , Bos sp., Marmota sibirica , Struthio asiaticus |

– |

Цаган Агуй: Equidae Яролдзыхтынский грот: Capra sibirica |

|

40–42 |

Толбор-16: Bos sp . |

Орхон-1: Poephagus baikalensis Орхон-7: Equus ferus |

– |

– |

|

43–45 |

Харганын-Гол-5: Ovis ammon |

– |

– |

Чусутуйн-Гол: Equus ferus, Camelus sp ., Panthera sp . , Crocuta sp . , Mammuthus primigenius |

|

46–49 |

Харганын-Гол-5: Equus hemionus, Poephagus baikalensis, Equidae |

Орхон-7: Ovis ammon, Rhinoceratidae |

– |

Цаган Агуй: Equidae |

|

50–52 |

Толбор-21: Cervid/Saiga |

– |

– |

Цаган Агуй: Allactaga , Lepus tolai , Citellus , Canis lupus , Equus hemionus , Procapra gutturosa , Pantholops hodgsoni , Ovis ammon , Capra sibirica |

*Составлено по: [Динесман, Киселева, Князев, 1989, с. 81–83; Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, с. 18; Оводов, 2001;

Деревянко и др., 2013; Zwyns et al., 2019] и данным, приведенным в настоящей статье.

Распределение радиоуглеродных дат для комплекса памятников долины Орхона и их критический анализ позволяют предполагать сосуществование групп гоминин, использовавших различные технологии обработки камня. Вероятно, ок. 45000 кал. л.н. в долине Орхона уже обитали люди, оставившие после себя простейшую галечную индустрию (Орхон-7, разрез 3, горизонт 7; разрез 2, горизонт 5) и несколько более молодой, но старше 40 000 лет, комплекс с леваллуазской технологией (Орхон-1, разрез 1-2, горизонт 3). Для этого периода характерны холодный влажный климат, распространение смешанных лесов, периодическое заболачивание. Из моделированных радиоуглеродных дат (Bronk Ramsey 2020 OxCal v.4.4.2, IntCal20) для этого времени только три могут быть приняты во внимание, все они укладываются в интервал 42000–44000 кал. л.н., начало и конец периода относятся к 42000–47000 и 43000– 39000 кал. л.н. соответственно, а длительность – 1 000–3 000 лет. Во-первых, радиоуглеродных дат недо статочно для проведения Байесовского анализа, поскольку одни из них имеют большую погрешность, другие являются открытыми. Во-вторых, судя по всему, речь идет о кратковременных одномоментных эпизодах заселения долины Орхона (Орхон-7 и Орхон-1) группами людей, которые различались по набору культурных признаков. Археологический материал соотносится с костями крупных копытных – быков и лошадей, а также аргали. Большинство дат для раннего верхнего палеолита было получено по археологически стерильным слоям раскопа 3 Орхона-7 и соотнесено с культуросодержащими слоями соседних раскопов. Моделирование только трех дат, напрямую сопряженных с археологическим материалом, указывает на вероятное начало раннего верхнего палеолита между 39000–33500 кал. л.н., окончание – 34000–31000 кал. л.н. Основная протяженность существования комплексов раннего верхнего палеолита приходится на потепление в пределах МИС-3, когда резкие похолодания закончились, происходила аридизация, при этом преобладали хвойные леса (вероятно, лиственничные). В Хангае археологическому материалу этого времени соответствуют преимущественно остатки быков, лошадей и баранов. Средний этап верхнего палеолита длился от 1 500 до 5 000 лет, его вероятные начало и конец приходятся на 36000–24000 и 28000–21000 кал. л.н. В этот период климат менялся от нарастающей ари-дизации к теплому избыточному увлажнению, затем к последнему максимуму оледенения, с которым связан вероятный разрыв в культурной последовательности и непрерывности заселения данного региона; фаунистические о статки бедны и представлены скорлупой яиц азиатского страуса.

Заключение

Совокупность всех полученных данных указывает на постепенную аридизацию в условиях семиаридно-го-семигумидного климата в период, сопоставимый с МИС-3 и -2. Об этом свидетельствует и фаунистический комплекс, реконструированный для Хангайских гор. Он соответствует мамонтовой фауне степных и лесостепных ландшафтов. Имеющиеся хронометрические определения не позволяют провести моделирование калиброванных дат для определения вероятных эпизодов заселения и соотнести их с климатическими изменениями на максимально достоверном уровне. Тем не менее, с учетом датирования культуросодержащих слоев, облика каменных индустрий и характера их погребения можно сделать вывод о спорадических и разных по длительности эпизодах заселения долины Орхона. Для памятника Мойлтын ам пока установлены два эпизода заселения – для пачки слоев 4–6, где слой 4 переотложенный, и для слоя 3. Наиболее археологически насыщенный слой 2 включает комплекс материалов слоев 4–6 и более поздних, вероятно, времени после последнего максимума оледенения или синхронного ему. Наиболее часто на памятниках встречаются остатки представителей триады быки–лошади–бараны, при этом встречаемость быков, представленных, скорее всего, байкальскими яками, снижается по мере аридизации от среднего палеолита к раннему верхнему. Отмечаемое разнообразие проявлений материальной культуры гоминин на исследуемой территории очевидно связано с ее палео-ландшафтными и палеоклиматическими особенностями, с наличием водных ресурсов, которые позволяли поддерживать стабильное существование промысловых млекопитающих, и каменного сырья, пригодного для изготовления артефактов, а также с ее выгодным географическим положением на пути мигрирующих популяций. Имеющихся сегодня хроностратиграфи-че ских характеристик памятников долины Орхона пока недостаточно для уверенных предположений о сосуществовании различных по своим культурным особенностям групп гоминин. Возможно, передвигавшиеся по долине популяции ввиду непродолжительности пребывания на территории известных в настоящий момент стоянок не встречали друг друга.

Исследования проведены в рамках проекта РНФ (проект № 19-78-10112). Анализ геохимических модулей выполнен А.О. Вольвах при поддержке РФФИ (проект № 19-59-44010 монг_т). Авторы признательны сотруднику ЦКП «Геоаналитик» УрО РАН Д.В. Киселевой за помощь в проведении изотопного анализа.

Список литературы Природная среда и эпизоды заселения Центральной Монголии в позднем плейстоцене: по материалам памятников в долине реки Орхон

- Асташкин А.В., Деревянко А.П., Милов А.Д., Николаев С.В., Петрин В.Г., Цветков Ю.Д. ЭПР-датирование: сравнение данных по датированию костных остатков на археологическом памятнике Орхон-7 (Монголия) методами ЭПР и 14С // Altaika. – 1993. – № 3. – С. 9–16.

- Бибикова В.И. О некоторых отличительных чертах в костях конечностей зубра и тура // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. биол. – 1958. – Т. 63, № 6. – С. 23–35.

- Громова В.И. Определитель млекопитающих СССР по костям скелета. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Вып. 1: Определитель по крупным трубчатым костям. – 240 c. – (Тр. Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР; вып. IX).

- Деревянко А.П., Дорж Д., Ларичев В.Е., Петрин В.Т. Археологические исследования в Монголии в 1988 г. // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. – 1989. – № 17. – Сер.: История, филология и философия, вып. 2. – С. 26–34.

- Деревянко А.П., Николаев С.В., Петрин В.Т. Геология, стратиграфия, палеогеография палеолита Южного Хангая. – Новосибирск, 1992. – 87 с. – (Препр. / РАН Сиб. отд-ние. ИАЭТ СО РАН).

- Деревянко А.П., Николаев С.В., Петрин В.Т. Стратиграфия и палеогеография палеолитических памятников Хангая // Altaika. – 1994. – № 4. – С. 69–71.

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии (стоянка Толбор-4) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 16–38.

- Деревянко А.П., Кандыба А.Г., Петрин В.Т. Палеолит Орхона. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – 384 с.

- Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Петрин В.Т., Кривошапкин А.И., Брантингхэм П.Д. Многослойная пещерная стоянка Цаган Агуй в Гобийском Алтае (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1. – С. 23–36.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Гунчинсурэн Б., Цыбанков А.А., Олсен Д. Развитие технологических традиций изготовления орудий в каменных индустриях раннего этапа верхнего палеолита Северной Монголии (по материалам стоянок Толбор-4 и -15) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 4. – С. 21–37.

- Динесман Л.Г., Киселева Н.К., Князев А.В. История степных экосистем Монгольской народной республики. – М.: Наука, 1989. – 215 с.

- Интерпретация геохимических данных / Е.В. Скляров, Д.П. Гладкочуб, Т.В. Донская и др.; под ред. Е.В. Склярова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2001. – 288 с.

- Клементьев А.М., Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Марченко Д.В., Когай С.А., Гунчинсурэн Б., Олсен Дж.У. Новые данные по палеофауне позднего плейстоцена Монголии (по материалам памятника Мойлтынам) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – C. 129–134.

- Марченко Д.В., Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Гунчинсурэн Б., Олсен Д. Сравнительное исследование сохранности культуровмещающих отложений на памятнике Мойлтын ам (Центральная Монголия) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – № 5: Археология и этнография. – С. 70–85.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. – Новосибирск: Наука, 1981. – 460 с.

- Оводов Н.Д. Плейстоценовая фауна пещеры Цаган-Агуй (МНР) // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – С. 146–147.

- Пластеева Н.А., Васильев С.К., Клементьев А.М., Косинцев П.А. Морфологическая дифференциация лошадей (Equus ovodovi, Equus hemionus) и границы их обитания в Западной Сибири в позднем плейстоцене // Зоол. журнал. – 2019. – Т. 98, № 10. – С. 1156–1167.

- Раутиан А.С., Сенников А.Г. Отношения хищник-жертва в филогенетическом масштабе времени // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. – 2001. – Вып. 4. – С. 29–46.

- Ронов А.Б., Балашов Ю.А., Мигдисов А.А. Геохимия редкоземельных элементов в осадочном цикле // Геохимия. – 1967. – № 1. – С. 3–19.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Олсен Д.В., Гунчинсурэн Б., Базаргур Д., Марченко Д.В., Клементьев А.М., Когай С.А., Шелепаев Р.А., Попов А.Ю., Кравцова Н.А., Шевченко Т.А. Хроностратиграфические исследования среднего палеолита на памятнике Орхон-1, Центральная Монголия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 174–178.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Марченко Д.В., Ге Дж., Долгушин И.Д., Шевченко Т.А., Когай С.А., Гунчинсурэн Б., Олсен Д.У. Новая хронология и культурная атрибуция археологических комплексов памятника Мойлтын ам (Центральная Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019а. – Т. XXV. – С. 269–275.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Марченко Д.В., Ге Дж., Клементьев А.М., Когай С.А., Долгушин И.Д., Шевченко Т.А., Гунчинсурэн Б., Олсен Д.У. Геохронологическая и археологическая летописи памятника Орхон-7: к постановке вопроса // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019б. – Т. XXV. – С. 276–281.

- Хензыхенова Ф.И. Сурок из местонахождений позднего плейстоцена – голоцена Байкальского региона // Прошлое, настоящее и будущее сурков Евразии и экологические аспекты расселения сурков в Байкальском регионе: тез. докл. Х Междунар. совещ. по суркам стран СНГ. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2010. – С. 61.

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). – Сыктывкар: Геопринт, 2011. – 742 с.

- Balkwill D.M.S., Cumbaa L.A. Guide to the Identifi cation of Postcranial Bones of Bos taurus and Bison bison. – Ottawa: Canadian Museum of Nature, 1992. – 272 p.

- Batbaatar J. Quaternary Glaciation in Central Asia. – Wash.: Univ. of Wash., 2018. – 405 p.

- Bau M., Alexander B. Preservation of primary REE patterns without Ce anomaly during dolomitization of MidPaleoproterozoic limestone and the potential re-establishment of marine anoxia immediately after the “Great Oxidation Event” // South African J. of Geology. – 2006. – Vol. 109. – P. 81–86.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I. The Neandertal bone industry at Chagyrskaya cave // Quaternary Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 68–88.

- Bertran P., Fontugne M., Jaubert J. Permafrost aggradation followed by brutal degradation during the upper Pleniglacial in Mongolia: the probable response to the H2 Heinrich event at 21 kyr BP // Permafrost and Periglacial Processes. – 2003. – Iss. 14. – P. 1–9.

- Bertran P., Texier J.-P. Fabric Analysis: Application to Paleolithic Sites // J. of Archaeol. Sci. – 1995. – Vol. 22. – P. 521–535.

- Buggle B., Glaser B., Zoller L., Hambach U., Markovic S., Glaser I., Gerasimenko N. Geochemical characterization and origin of Southern and Eastern European loesses (Serbia, Romania, Ukraine) // Quaternary Sci. Rev. – 2008. – Vol. 27 (9/10). – P. 1058–1075.

- Cox R., Lower D.R., Cullers R.L. Infl uence of sediment recycling and basement evolution of mudrock chemistry in the Southeastern United States // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1995. – Vol. 59. – P. 2919–2940.

- Cullers R.L. The geochemistry of shales, silt-stones and sandstones of Pensilvanian – Permian age, Colorado, USA: implications for provenance and metamorphic studies // Lithos. – 2000. – Vol. 51. – P. 181–203.

- Derevianko A.P., Petrin V.T. The Levallois of Mongolia // The Defi nition and Interpretation of Levallois Technology. – Madison, Wisconsin: Prehistory Press, 1995. – Vol. 23. – P. 455–471.

- Driesh A.A. Guide to the measurement of animal bones from archaeological sites // Peabodi museum. – 1976. – Bull. 1. – 138 p.

- Gallet S., Jahn B., Torii M. Geochemical characterization of the Luochuan loess-paleosol sequence, China, and paleoclimatic implications // Chemical Geology. – 1996. – Vol. 133. – P. 67–88.

- Grunert J., Lehmkuhl F. Aeolian sedimentation in arid and semi-arid environments of Western Mongolia // Palaeoecology of quaternary drylands / eds. W. Smykatz-Kloss, P. Felix- Henningsen. – Berlin: Springer, 2004. – Vol. 102. – P. 195–218.

- Grunert J., Lehmkuhl F., Walther M. Paleoclimatic evolution of the Uvs Nuur basin and adjacent areas (Western Mongolia) // Quaternary Intern. – 2000. – N 65/66. – Р. 171–192.

- Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering // Sedimentary Geol. – 1988. – Vol. 55. – P. 319–322.

- Jahn B.M., Gallet S., Han J. Geochemistry of the Xining, Xifeng and Jixian sections, Loess Plateau of China eolian dust provenance and paleosol evolution during the last 140 ka // Chemical Geol. – 2001. – Vol. 178 (1–4). – P. 71–94.

- Jaubert J., Bertran P., Fontugne M., Jarry M., Lacombe S., Leroyer C., Marmet E., Taborin Y., Tsogtbaatar B., Brugal J.P., Desclaux M., Poplin F., Rodière J., Servelle C. Le Paléolithique supérieur ancien de Mongolie : Dörölj 1 (Egiïn Gol). Analogies avec les données de l’Altaï et de Sibérie // Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2–8 September 2001. Section 6: Le Paléolithique Supérieur. – Oxford: Archaeopress, 2004. – P. 225–241.

- Langlois A. Le Cheval du gisement Pléistocène moyen de La Micoque (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne): Equus mosbachensis micoquii nov. ssp. // Paleo. – 2005. – Vol. 17. – P. 73–110.

- Lehmkuhl F., Nottebaum V., Hülle D. Aspects of late Quaternary geomorphological development in the Khangai Mountains and the Gobi Altai Mountains (Mongolia) // Geomorphology. – 2018. – Vol. 312. – P. 24–39.

- Lenoble A., Bertran P. Fabric of Palaeolithic levels: methods and implications for site formation processes // J. of Archaeol. Sci. – 2004. – Vol. 31. – P. 457–469.

- McPherron S.J.P. Artifact orientations and site formation processes from total station proveniences // J. of Archaeol. Sci. – 2005. – Vol. 32. – P. 1003–1014.

- Nesbitt H.W., Young J.M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature. – 1982. – Vol. 299. – P. 715–717.

- Nordt L.C., Driese S.D. New weathering index improves paleorainfall estimates from Vertisols // Geology. – 2010. – Vol. 38, N 5. – P. 407–410.

- Olsen S.L., Shipman P. Surface Modifi cation on Bone: Trampling versus Butchery // J. of Archaeol. Sci. – 1988. – Vol. 15 (5). – P. 535–553.

- Plasteeva N.A., Vasiliev S.K., Kosintsev P.A. Equus (Sussemionus) ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 2011 from the Late Pleistocene of Western Siberia // Russian J. of Theriology. – 2015. – Vol. 14. – P. 187–200.

- Reimer P.J., Austin W.E., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson Ch., Plicht J., van der, Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney Ch.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S.M., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntСal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration Curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62. – N 4. – Р. 725–757.

- Reitz E.J., Wing E.S. Zooarchaeology. – Second edition. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2012. – 533 p.

- Retallack J.J. Soil of the Past, an Introduction to Paleopedology. – Oxford: Blackwell, 2001. – 600 p.

- Rother H., Lehmkuhl F., Fink D., Nottebaum V. Surface exposure dating reveals MIS-3 glacial maximum in the Khangai Mountains of Mongolia // Quaternary Res. – 2014. – Vol. 82. – P. 297–308.

- Rybin E.P., Khatsenovich A.M. Middle and Upper Paleolithic Levallois technology in eastern Central Asia // Quaternary Intern. – 2020. – Vol. 535. – P. 117–138.

- Rybin E.P., Khatsenovich A.M., Gunchinsuren B., Olsen J.W., Zwyns N. The impact of the LGM on the development of the Upper Paleolithic in Mongolia // Quaternary Intern. – 2016. – Vol. 425. – P. 69–87.

- Rybin E.P., Paine C.H., Khatsenovich A.M., Bolorbat Ts., Talamo S., Marchenko D.V., Rendu W., Klementiev A.M., Odsuren D., Gillam Ch., Gunchinsuren B., Zwyns N. A new Upper Paleolithic occupation at the site of Tolbor-21 (Mongolia): Site formation, human behavior and implications for the regional sequence // Quaternary Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 133–149.

- Schilman B., Bar-Matthews M., Almogi-Labin A., Luz B. Global climate instability refl ected by Eastern Mediterranean marine records during the late Holocene // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2001. – Vol. 176. – P. 157–176.

- Schwanghart W., Schütt B., Walther M. Holocene climate evolution of the Ugii Nuur basin, Mongolia // Advances in Atmospheric Science. – 2008. – Vol. 25. – P. 986–998.

- Siko ek B., Goikovi S. An experimental determination of geochemical facies of sedimentary rocks in the Dinarides based on Th/U ratio // Freib. Forsch. – 1966. – Vol. C210. – P. 197–211.

- Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the oceanic basins / eds. A.D. Saunders, M.J. Norry. – 1989. – Vol. 42. – P. 313–345.

- Taylor S.R., McLennan S.M., McCulloch M.T. Geochemistry of loess, continental crustal composition and crust model ages // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1983. – Vol. 47. – P. 1897–1905.

- Taylor S.R., McLennan S.M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. – Oxford: Blackwells Scientifi c, 1985. – 312 p.

- Vassallo R., Ritz J.-F., Braucher R., Carretier S. Dating faulted alluvial fans with cosmogenic 10Be in the Gurvan Bogd mountain (Gobi-Altay, Mongolia): climatic and tectonic implications // Terra Nova. – 2005. – Vol. 17. – P. 278–285.

- Vereshchagin N.K., Baryshnikov G.F. The ecological structure of the “Mammoth Fauna” in Eurasia // Ann. Zool. Fennici. – 1992. – Vol. 28. – P. 253–259.

- Vishnevskaya I.A., Okuneva T.G., Bazargur D., Urazova K.K., Klementiev A.M., Marchenko D.V., Rybin E.P., Olsen J.W., Khatsenovich A.M. Preliminary results of REE distribution and 87Sr/86Sr ratio in organic and mineral sources from the Paleolithic sites of Mongolia // Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy. Proceedings of 7th Geoarchaeological Conference, Miass, Russia, 19–23 October 2020 (in Press).

- Yokoo Y., Nakano T., Nishikawa M., Quan H. Mineralogical variation of Sr–Nd isotopic and elemental compositions in loess and desert sand from the central Loess Plateau in China as a provenance tracer of wet and dry deposition in the northwestern Pacifi c // Chemical Geol. – 2004. – Vol. 204. – P. 45–62.

- Yuan J.-X., Hou X.-D., Barlow A., Preick M., Taron U.H., Alberti F., Basler N., Deng T., Lai X.-L., Hofreiter M., Sheng G.-L. Molecular identification of late and terminal Pleistocene Equus ovodovi from northeastern China // PLoS ONE. – 2019. – Vol. 14(5). – e0216883.

- Zwyns N., Paine C.H., Tsedendorj B., Talamo S., Fitzsimmons K.E., Gantumur A., Guunii L., Davakhuu O., Flas D., Dogandžić T., Doerschner N., Welker F., Gillam J.C., Noyer J.B., Bakhtiary R.S., Allshouse A.F., Smith K.N., Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Byambaa G., Hublin J.J. The Northern Route for Human dispersal in Central and Northeast Asia: New evidence from the site of Tolbor-16, Mongolia // Scientifi c Rep. – 2019. – Vol. 9 (1). – P. 1–10.