Природно-климатические особенности эксплуатации солнечных энергоустановок в пустыной зоне Каракумы

Автор: Пенджиев Ахмет Мырадович

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 4 (37), 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования показаны проблемы, существующие в солнечной энергетике при эксплуатации энергоустановок в природно-климатических условиях пустыни Каракумы и возможности повышения энергопроизводительность энергоустановок. Методы исследованы содержание каракумского песка и приведены возможные пути решения и разработки, способствующие снижению отрицательных факторов пыльных бури на генерацию солнечную энергию в электрическую и тепловую пустынной зоне Каракумы. Результаты получены следующие результаты при очистки частиц пыли: естественным электрическим зарядом составляет 77%; коронирующих электродов, дополнительно заряжающих пылевые частицы, достигает 95%. Выводы использовании коронирующих электродов предотвращения загрязнений будет достаточно эффективен при больших массивах солнечных батарей и коллекторов. полученные результаты исследования восполнят и повысят энергогенерацию фотопреобразователей и коллекторов различного назначения солнечных технологических установок.

Солнечные энергоустановки, пыльные бури, энергоэффективность, состав песка, пустыня каракумы

Короткий адрес: https://sciup.org/147240731

IDR: 147240731 | УДК: 620.91

Текст научной статьи Природно-климатические особенности эксплуатации солнечных энергоустановок в пустыной зоне Каракумы

Освоение этих территорий в аспекте решения проблемы освоения и опустынивания невозможно без их энерго- и водообеспечения. Туркменистан является энергетический богатой страной, но тем не менее, прокладка 1 км линий электропередачи (ЛЭП) в Каракумах, где плотность населения очень низкая, обходится государству в 16-25 тыс. долл. США и поэтому экономически не цель сообразно [1,3,4,6].

В балансе АПК сельскохозяйственные угодий пустынные пастбища Туркменистана занимает в 95%. На этой пастбищной территории проживают скотоводы и содержится значительное количество овец, верблюдов [1,2,4].

Пустынные пастбища Каракумы используются круглый год. При этом пастбищный корм обладает рядом преимуществ, выгодно отличаясь от других кормов разнообразием питательных веществ, хорошей усвояемостью в организме животных и низкой себестоимостью, которая в свою очередь влияет на снижение себестоимости животноводческой продукции [1,2,4,5]. Решения социально-бытовых, энергетических условии животноводов и развития пастбищного животноводства страны является важной и актуальной проблемой.

Приоритетным из ВИЭ в пустынной зоне Каракумы является использования солнечной энергии. Энергетический потенциал солнечной энергии Туркменистана в год составляет 4∙1015 кДж, или примерно 1,4 ∙1011 т у.т. (тонн условного топлива) [4-6].

В этой области совместно туркменскими и российскими учёными достигнуты значительные результаты [6]. Вместе с тем использование солнечных энергетических установок возникает проблемы повышение КПД этих технологии.

Эксплуатационный опыт солнечных энергоустановок в пустынной зоне Каракумы показал, при генерацию солнечную энергию влияют природно-климатические атмосферные явления такие как запылённость, обморожение, ветровые нагрузки бури и ряд других не благоприятных природных аномалий. Эти природные явления приводят к недостаточной выработке электроэнергии, быстрому выходу из строя солнечных фотомодулей и коллекторов, сокращению срока эксплуатации солнечных батарей.

Цели и задачи статьи является исследовать и дать прогнозный анализ влияния пыльных бурь на прозрачную поверхность солнечных энергоустановок при генерации в тепловую и электрическую энергию в пустынной зоне Каракумы.

Научная новизна - проведен прогнозный аналитический анализ пыльных бурь в пустынной зоне Каракумы и исследован ее влияние на энергоэффективность солнечных энергоустановок при генерации в тепловую и электрическую энергию.

Методы и материалы исследование. Химический состав и физические характеристики Каракумского песка . Песок Каракум - природный нерудный сыпучий материал с крупностью зерен до 3.5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород. Отличаются пески в основном содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц. Плотность песка зависит от содержания в нем глины – чистый песок имет плотность 1,3 т. в куб.м, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в куб. м [2,4]..

Пески различаются по минералогическому составу и в зависимости от условий образования и места залегания. По минералогическому составу пески бывают кварцевые, полевошпатные, известняковые и доломитовые. По условиям образования пески подразделяются на горные, овражные или карьерные, речные, морские, гравийные, валунные, дюнные и барханные. Они отличаются друг от друга только по структуре и форме. Зерна морского и речного песков округлой формы с гладкой поверхностью, зерна же горного песка, который чаще всего образуется при разрушении гранита и диорита, имеют угловатую форму и шероховатую поверхность. Зерна овражного песка также имеют угловатую форму, но по сравнению с зернами горного песка [2,4].

Химический состав песка характеризуются по следующим данным в %: SiO 2 – 65,53; Fe 2 O 3 – 2,46; Al 2 O 3 – 9,42; CaO – 13,48; Mg-1,48; SO 2 - следы и 7,84 другие элементы. Емкость поглощения незначительна и колеблется в пределах 0,5—2 мэ-кв на 100 г песка, рН водной суспензии составляет 6,5—7,8 [2,4].

Гранулометрический состав в % характеризуется содержанием фракций; 1—0,5 мм— 1,0; 0,5—0,25 аки—3,51; 0,25—0,05 мм—84,79:0,05—0,01 мм— 3,4; 0,01 0,005 мм—4,8;

менее 0,005 мм—3,5 [2,4].

Причины снижения фотогенерации . Наиболее характерной причиной загрязнения прозрачной поверхности фотоприемника в пустынной зоне Каракум является пильные бури.

При загрязнение снижаться поглощения солнечных лучей, тем самым уменьшается КПД солнечной установки от 25 до 30%. Проблема запыленности могут быть и в любом другом регионе страны, где осаждённые пыльцы из листьев растений, загрязнения птицами и животными и так далее. В промышленных районов страны могут быть это осадки, содержащие соли и другие смеси, выбросы от промышленных предприятий, транспорта из-за выхлопных газов и т.д., которые при эксплуатации энергоустановки существенно снижает производство энергии [2,4-6].

Песчаная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров, что значительно ухудшает горизонтальную видимости. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более [2,4].

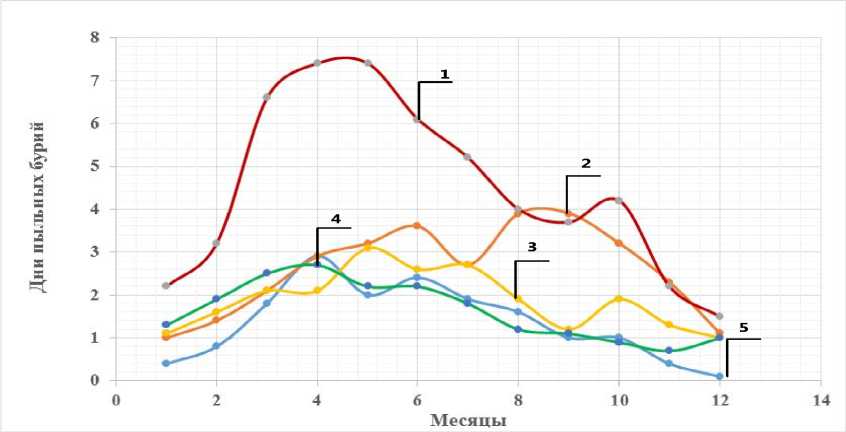

Результаты и обсуждения исследования . Среднее количество дней пыльных бурей в год, на территорий пустынной зоны Каракумы (Дашогуз, Газанжик, Бахардок, Ёлотен и Репетек), приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Среднее число дней с пыльными бурями в пустынной зоне Каракум по месяцам года: 1 - Бахардок; 2 - Газанжик; 3 - Ёлотен; 4 - Репетек; 5 - Дашогуз.

Как видно из рисунка 1 пыльные бури в основном часто возникает в тёплое время года летом при сильной засухе в пустынных и полупустынных регионах страны. Пыльной бури, в ряде случаев пыль из пустынь, полупустынь сохраняется длительное время и удерживаться в атмосфере, тем самым достигает почти любые точки мира в виде пыльной мглы_ [2,4].

Реже пыльные бури возникают в степных полупустынных районах, очень редко в зеленой зоне. В лесостепных районах пыльные бури бывают ранней весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда наблюдаются зимой, в сочетании с метелями.

При превышении некоторого порога скорости ветра (зависящего от механического состава почвы и её влажности) частицы пыли и песка отрываются от поверхности и переносятся путём сальтации и суспензии, вызывая эрозию почвы.

Пылевые частицы, в зависимости от их размеров, могут находиться в атмосфере продолжительное время. Чем они мельче, тем время их витания в воздухе больше. Мелкодисперсная пыль оседает на лицевой поверхности солнечных модулей и коллекторов, расположенные в пустынной зоне распространения выбросов и буквально въедается в структуру стекла это в основном прибрежном регионе Каспийского моя [2,4,6].

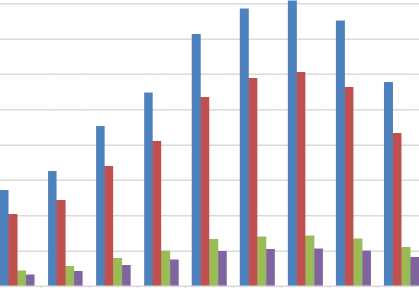

На рисунке 2 приведены прогнозные влияния запыления от пыльных бури на энергоэффективности солнечных фотомодулей и коллектора по месяцам в течение года.

I II III IV V VI VII VIII IX

54,5 65,4 90,8 109,9 143 157,2 161,7 150,4 115,7

40,87 49,05 68,1 82,42 107,25 117,9 121,27 112,8 86,77

X XI XII

82,8 55,2 47,4

62,1 41,4 35,55

16,8 10,1 7,8

12,6 7,575 5,85

-

■ в тепловую энергию

-

■ при запыленности коллектора

-

■ в электроэнергию

-

■ при запыленности фотомодуля

9 11,5 16,1 20,4 26,9 28,4 28,7 27,1 22,2

6,75 8,62 12,07 15,3 20,17 21,3 21,52 20,32 16,65

Рисунок 2 - Производительность солнечную энергию в тепловую и электрическую при запылённости поверхности приемника и без запыления по месяцам в течение года

Как видно из прогнозных расчетов и построенной гистограммы на рисунка 2 производительность солнечных энергетических установок преобразованную в электрическую и тепловую энергию при запыленности снижается эненгоэффективность примерно на 25%. Это конечно большие энергетические потери.

Процедура очистки пылевого слой очень сложно, тем более при больших масштабах электростанции. Существуют несколько способов очистки запыленных поверхностей солнечных модулей. Например, для небольших площадей применяется ручная очистка. Для больших объемов используется механическая или роботизированная система очистки. Однако все они связаны со значительными финансовыми и временными затратами, требуют людских и водных ресурсов, тем более в пустынной зоне, где дефицит воды и капля воды оценивается как «крупице золота».

Поэтому, очистка запыление и загрязнение проблема солнечных энергетических станции сложная при создании будут тратиться огромные средства для очистки.

Такая ситуация может наблюдается, например, не только на территории пустынной зоны Каракум, но и в других местностях велаята, города и этрапских центрах. Пылевые частицы, в зависимости от их размеров (размеры состав каракумского песка приведены выше), они могут находиться в атмосфере разное время и с различной продолжительностью. Например, продолжительность по Туркменистану колеблется в приделах от 5 (Карабогазгол) до 54 (Бахардок) дней в год. Чем они мельче, тем больше время их витания в воздухе.

Мелкодисперсная пыль оседает на лицевой поверхности фотомодулей и коллектора, расположенных в зоне распространения выбросов и буквально въедается в структуру стекла. Очистить такой пылевой соленый слой очень сложно, такое наблюдается на побережья Каспийского моря в районе Карабогозгола [2,4].

Существуют несколько способов очистки запыленных поверхностей солнечных модулей и коллекторов. Например, для небольших площадей применяется ручная очистка. Для больших объемов в мире используется механическая или роботизированная система очистки. Однако все они связаны со значительными финансовыми и временными затратами, при этом требуют людские и водные ресурсы.

Поэтому, запыление и загрязнение легче предотвратить, чем тратить огромные средства для очистки.

Электроно-ионное устройство для очистки запыленности солнечных энергоустановок. Предлагаем устройство предназначено именно для этой цели. Работа предложенного устройства основана на принципе электронионной технологии (ЭИТ) [3].

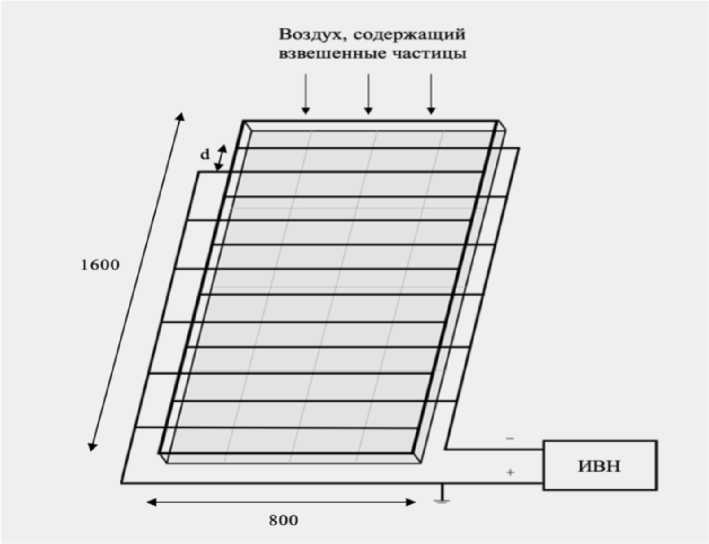

Устройство представляет собой решетку из тонкой проволоки, на которую подается высокое (9-12 кВ) напряжение. Ряды проволоки, которые играют роль осадительных электродов, подключены к клемме источника высокого напряжения (ИВН) с отрицательным потенциалом (рис.3).

Рисунок 3 - Схема устройства защиты солнечного модуля от пылевых загрязнений

Процесс очистки происходит за счет воздействия нескольких электрических сил межэлектродного промежутка на заряженную частицу пыли. Имея свой положительный заряд, частицы осаждаются на ближайшем отрицательном электроде. Поверхность фотомодуля и коллектора остается чистой, а решетка с определенной периодичностью снимается и промывается. Степень улавливания мелкодисперсных частиц рассчитывается на основе формулы Дейча с учетом сил тяжести, пандеромоторной силы, силы сопротивления среды и характеристик пыли:

(E•q+2лгoa3 •^•gradE2y(1+^a-)4 , ba. , ^ — 1 - e бл^а<1+—>^t>в

Заключение . При строительстве солнечных энергетических станциях в суровых природно-климатических условия (пустыни, степей и др. местностях) необходимо прогнозировать влияние атмосферные явления (морозы, пыльные бури и другие переменные метеорологические явления), которые не подлежащих диспетчеризации солнечных энергетических установок (станции). Атмосферные явления имеют решающее значение для балансировки электроэнергетических систем.

В ответ на сформировавшиеся потребности энергетическая метеорология, как научная дисциплина о количественной оценке изменчивости электротеплогенерации на основе ВИЭ становится все более важной областью прикладных исследований для возобновляемой энергетики.

В соответствии с учетом требованиями к прогнозам природно-климатических аномалии в пустынной зоне Каракум во временном пространстве были проведены прогнозные аналитические расчеты производства энергии солнечной установки с одного квадратного метра в тепловую и электрическую энергию. Из полученных результатов можно сделать соответствующие выводы :

-

- без учета загрязнения пыльными бурями производительность энергии составляет в: тепловую -1234,7 кВт·ч/м2 в год; электрическую - 225,37 кВт·ч/м2 в год.

-

- с учетом очистки частиц пыли естественным электрическим зарядом очищает на 77%, потенциал производительность энергии составляет в: тепловую - 950,7 кВт·ч/м2 в год, электрическую - 173,5 кВт·ч/м2 в год.

-

- использовании коронирующих электродов, дополнительно заряжающих пылевые частицы, достигает 95% при этом потенциал очистки поверхности солнечных преобразователей составит в: тепловую – 1172,9 кВт·ч/м2 в год; электрическую 214,0 кВт·ч/м2 в год.

Такой образом использовании коронирующих электродов предотвращения загрязнений будет достаточно эффективен при больших массивах солнечных батарей и коллекторов.

Ахмет Мырадович Пенджиев, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры автоматизация производственных процессов Туркменского государственного архитектурно-строительного института (4/1 Гунеш,

Бикрова, Ашхабод, 744032, Туркменистан);

Список литературы Природно-климатические особенности эксплуатации солнечных энергоустановок в пустыной зоне Каракумы

- Бердымухамедов Г.М. Туркменистан на пути достижения Целей устойчивого развития.// -А.: Туркменская государственная издательская служба, 2018. -466 с.

- Бабаев А.Г. Проблемы освоения и опустынивание. //-А.: Туркменская государственная издательская служба, 2012. -495 с.

- Кирпичникова И.М., Махсумов И. Б. и др. Особенности эксплуатации солнечных энергоустановок в различных климатических условиях. //Материалы научной конференции. Энергоэффективность. Ценология. Экология и Энергобезопасность 16-19 сентября 2020 года г. Астрахань с. 46-55.

- Пенджиев А.М. Экологические проблемы освоения пустынь. //Монография, Издатель Германия: -LAP LAMBERT Academic Publishing 2014, - 126 с.

- Пенджиев А.М. Методы управления "Зеленой" экономикой. // Научно-политический журнал "Государственная служба" № 4, 2015 с.43-48.

- Стребков Д.С., Пенджиев А.М., Мамедсахатов Б.Д. Развитие солнечной энергетики в Туркменистане. //Монография. -М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012, -496 с.