Природные условия обитания древнего человека в Барабинской лесостепи в эпоху бронзы

Автор: Жилич С.В., Рудая Н.А., Кривоногов С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены новые палинологические данные, полученные из колонки донных отложений оз. Большие Тороки (Каргатский р-н Новосибирской обл.), позволяющие реконструировать изменение климата и растительности на территории Барабинской лесостепи за последние 7 тыс. лет. Наиболее значительные изменения климата происходили в эпохи бронзы и раннего железа. В работе сопоставляются вновь полученные и уже имеющиеся палеоэкологические данные с археологическими материалами по памятникам эпохи бронзы и раннего железа с целью выявления закономерности в изменении типов хозяйствования и миграционной активности в ответ на изменения климата.

Барабинская лесостепь, бронзовый век, палеоэкологическая реконструкция, палинологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522082

IDR: 14522082 | УДК: 903

Текст научной статьи Природные условия обитания древнего человека в Барабинской лесостепи в эпоху бронзы

Барабинская лесостепь – узкая полоса равнинной области (до 150 км) между обширными территориями степи на юге и тайги на севере Западной Сибири. Сочетание пологого рельефа, близости грунтовых вод, многочисленных озер и большого количества годовых осадков [Гвоздецкий, Михайлов, 1978] в совокупности с резко континентальным климатом порождает уникальные экологические условия для существования человека. Этот край богат рыбой, зверем, птицей и всегда был привлекателен для древнего и современного человека, что подтверждается многослойными археологическими памятниками разных эпох, обнаруженными и исследованными на территории Барабинской лесостепи (Чича-1, Крохалевка-1, Тартас-1, Преображенка-6 и др., [Молодин, Бо-родовский, Троицкая, 1996; Сумин и др., 2013]).

Изменения климата часто рассматриваются как одна из причин миграции населения или вытеснения одной культуры другой. Однако имеющиеся палеоэкологические данные противоречивы и не дают точной картины динамики климата и растительности Барабы, а также смещения границ таежной, лесостепной и степной зон в голоцене (рис. 1). Для решения части этих проблем нами было выполнено палинологическое исследование колонки донных отложений оз. Большие Тороки, количественная реконструкция доминирующих типов растительности методом биомизации и сопоставление полученных палеоэкологических данных с имеющимися археологическими.

Скважина, пробуренная в центре оз. Большие Тороки (55.3935° с.ш., 80.6186° в.д.; глубина 0,5 м), расположенного в Каргатском р-не Новосибирской обл., вскрыла сапропелевые отложения мощностью 1,7 м. Четыре радиоуглеродные даты, полученные с глубин 30, 70, 122 и 140 см, позволили построить надежную возрастную модель и реконструировать изменения растительности и климата Барабы последних семи тысяч лет (рис. 2). Образцы по 2,5 мл отбирались из керна озерных отложений через каждые 2 см (83 образца). Химическая обработка проводилась по стандартным методикам [Faegry, Iversen, 1989]; готовый

Тыс. л.н. 0

Озеро Белое, НСО [Krivonogovet al., 2012]

ЮЗ Западной Сибири Западная Сибирь

|

Влажный |

Теплый |

|

|

Холодный |

ГО >х |

|

|

Сухой |

||

|

Максимум похолодания |

||

|

. Влажный Сухой , Влажность |

||

|

Холодный Теплый Температура |

||

Zakh et al.

|

Сухой и холодный |

и с ф н о |

|

Влажный |

ф ^ |

|

Сухой и холодный |

л ф h- о |

|

Влажный и теплый |

|

|

Сухой и теплый |

arch и к, 2003]

|

Влажный |

|

|

И |

|

|

холодный |

|

|

ГО £ |

|

|

........... г |

|

|

Граница тайги ! сдвигается к югу, : распространяется • |

|

|

Похолодание |

|

|

Влажный |

и Ф с; |

|

Лесостепь |

|

Рис. 1. Сводная таблица данных о палеоклимате Западной Сибири.

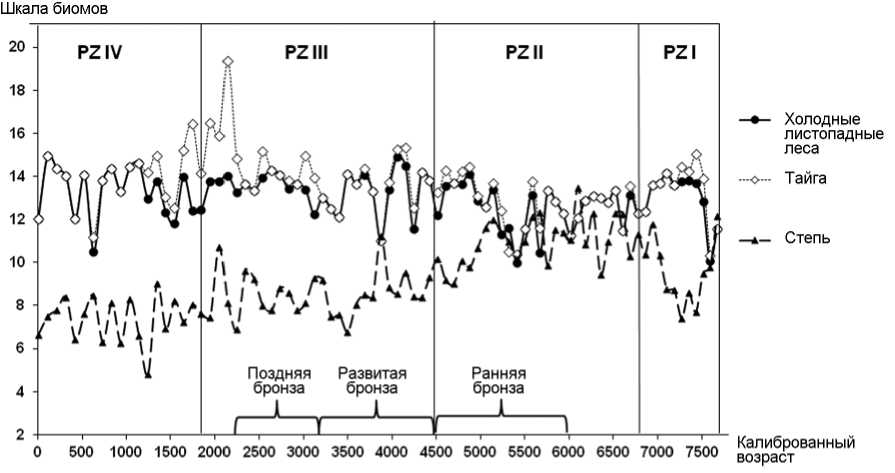

Рис. 2. Реконструкция типов растительности (биомов) по палинологической записи оз. Большие Тороки.

препарат изучался под микроскопом с увеличением в 400 раз; определение и подсчет пыльцы до семейств и родов проводилось с использованием атласов и эталонной коллекции ИАЭТ СО РАН. Типы растительности (биомы) выделялись с применением статистического подхода, извест-

ного как метод биомизации [Prentice et al., 1996]. Для нашей колонки доминирующими оказались биомы тайги, степи и холодного листопадного леса (рис. 2).

В результате проведенного палинологического анализа былы выделены четыре палиноло-

гические зоны (PZ I – PZ IV). PZ I (170–150 см; 7150–6760 калиб. л.н.) соответствует периоду позднего неолита. Палиноспектры и биомы этой зоны позволяют реконструировать теплый влажный климат с доминированием таежной растительности. В районе озера произрастали хвойные леса. Население Барабы в этот период активно занималось рыболовством, о чем свидетельствует большое количество рыболовных принадлежностей в находках на стоянках и наоборот крайне малое количество орудий для охоты [Молодин и др., 2011].

PZ II (150–90 см; 6760–4500 калиб. л.н.) характеризует период ранней бронзы. В начале зоны резко меняется состав палиноспектров: появляется береза, исчезает ель и уменьшается количество сосны. В этот период можно предполагать относительно резкое иссушение климата, граница степи продвинулась на юг, а тайги – на север. К середине зоны исчезает пыльца околоводных растений, что может свидетельствовать о пересыхании озера. Наиболее сухой период отмечается в IV тыс. до н.э. В конце III – начале II тыс. до н.э., в начале периода развитой бронзы, в Барабинской лесостепи расселились представители кротовской культуры со смешанным типом хозяйствования. Они занимались охотой, рыболовством и скотоводством. В этот же период начались импульсные миграции носителей андроновской историко-культурной общности в лесостепь и продолжались до первой половины II тыс. до н.э. На материалах памятника Тартас-1 было показано, что в это время шел процесс интенсивной, но постепенной «андронизации» кро-товской культуры [Молодин, 2011].

Андроновцы жили оседло в долговременных полуземлянках. Их поселки располагались в долинах рек, богатых пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В стаде преобладали крупный рогатый скот, овцы, лошади. В хозяйственной деятельности преобладало скотоводство и земледелие, охота и рыболовство большого значения не имели.

PZ III (90–36 см; 4400–2000 калиб. л.н.) соответствует периодам развитой и поздней бронзы. В ней преобладает лесостепная растительность, снижается роль типично степных элементов (полыни и маревых) и немного увеличивается вес биома холодного листопадного леса. Также отсутствует пыльца околоводных растений. Геоархеологические данные о расположении многослойного памятника Каргат-6 (ранняя – поздняя бронза) на нижней террасе реки Каргат и памятников Михайловка-5 , Каргат-4, Чулым-1 и др., свидетельствуют о том, что уровень во-156

ды в реках и озерах оставался низким вплоть до IV в. н.э. [Кузьмин и др., 2013]. Следовательно, климат был достаточно сухим, хотя и с постепенным медленным увлажнением, о чем свидетельствует снижение веса степного биома и увеличение таежного.

В верхней части PZ III, соответствующей началу эпохи раннего железа (IV в. до н.э. – IV в. н.э.) наблюдается кратковременное увеличение влияния таежных компонентов (рис. 2). Некоторые исследователи [Zakh, Ryabogina, Chlachula, 2010; Blyakharchuk, 2003] реконструируют для этого времени холодный, но влажный климат (см. рис. 1), и существенный сдвиг границы тайги к югу. В конце III в. до н.э. происходят миграции таежного населения по ленточным борам к верховьям Оби и до Горного Алтая [Моло-дин, 2000].

PZ IV (36–0 см; 2000–0 калиб. л.н.) охватывает вторую половину железного века, Средневековье и современность. В палиноспектрах доминирует пыльца берез и сосен. Преобладают лесостепные сообщества с постепенным снижением роли степных компонентов к концу зоны. Появляются око-ловодные растения, что свидетельствует о большей увлажненности климата.

Обильные природные ресурсы Барабы всегда привлекали людей на ее обширные просторы. Однако расположение узкой полосы Барабинской лесостепи между огромными территориями тайги и степи делает ее очень чувствительной к изменениям климата: аридизация вызывала остепнение, а избыточная влажность – заболачивание и облесение. В условиях изменения ландшафтно-климатических условий на первый план выходила приспособленность населения к различным типам хозяйствования. Важным являлся и обмен представителей различных культур и различных типов хозяйствования продуктами питания и предметами активно зарождающейся ремесленной деятельности.

Список литературы Природные условия обитания древнего человека в Барабинской лесостепи в эпоху бронзы

- Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть. -М.: Мысль, 1978. -512 с.

- Кузьмин Я.В., Софейков О.В., Зольников И.Д., Чупина Д. А., Новикова О.И., Никулина А.В., Ануфриев Д.Е. Геоархеологические исследования в Барабинской лесостепи (Новосибирская область) в 2013 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 235-239.

- Молодин В.И. Миграции носителей андроновской культурно-исторической общности в Барабинскую лесостепь//Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Г. Савинова. -Кемерово, 2011. -Вып. VII. -С. 58-69.

- Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н. Археологические памятники Колыванского района Новосибирской области. -Новосибирск: ННЦ по сохранению ист.-культ. наследия Новосибирской обл., 1996. -191 с. -(Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 2).

- Молодин В.И., Васильев С.К. Городище Чича-1 -аборигены и мигранты: традиционная хозяйственная деятельность и адаптация к новым условия//Экосоциальная адаптация в древности. -2010. -С. 72-78.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. -Новосибирск: НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия Новосибирской обл., 2000. -223 с.

- Молодин В.И., Соловьев А.И., Чемякина М. А., Сумин В.А., Ануфриев Д.Е., Евтеева Е.М., Князев А. О., Кравченко Е.В. Археологические памятники Чановского района Новосибирской области. -Новосибирск: НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия Новосибирской обл.; ИАЭТ СО РАН, 2011. -258 с. -(Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 8).

- Сумин В.А., Евтеева Е.М., Ануфриев Д.Е., Росляков С.Г. Археологические памятники Коченев ского района Новосибирской области. -Новосибирск: НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия Новосибирской обл., 2013. -270 с. -(Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 9).

- Blyakharchuk T.A. Four new pollen sections tracing The Holocene vegetational development of the southern part of the West Siberan Lowland//The Holocene. -2003. -Vol. 13. -№ 5. -P. 715-731.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -The Blackburn Press, 1989. -328 p.

- Krivonogov S.K., Takahara H., Yamamuro M., Preis Yu.I., Khazina I.V., Khazin L.B., Safonova I.Y., Ignatova N.V. Regional to local environmental changes in southern Western Siberia: evidence from biotic records of Mid to Late Holocene sediments of Lake Beloye//Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. -2012. -Iss. 331-332. -P. 177-193

- Prentice C.I., Guiot J., Huntley B., Jolly D., Cheddadi R. Reconstructing biomes from palaeoecological data: a general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka//Climate Dynamics. -1996. -Vol. 12. -P. 185-194

- Zakh V.A., Ryabogina N.E., Chlachula J. Climate and environmental dynamics of the mid-to late Holo-cene settlement in the Tobol -Ishim forest-steppe region, West Siberia//Quaternary Internat. -2010. -Vol. 220. -№ 1-2. -P. 95-101