Природные условия раннего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

Автор: Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения раннеголоценовых палеозаписей из колонок донных отложений озер Алтая и прилегающих территорий. Среди изученных кернов донных отложений озер, раннеголоценовые осадки содержат озера Малое Яровое, Кучук, Канас, Хотон-Нур, Каракель-Нур и Хиндиктиг-Холь. В настоящей работе обсуждаются только данные из первых четырех озер. Отбор донных отложений проводился с использованием донных пробоотборников; датирование кернов выполнено радиоуглеродным методом. На основании результатов палинологического анализа рассчитаны индексы растительного биоразнообразия и среднегодовые количества осадков. Установлены основные закономерности изменения природных условий Алтая и сопредельных территорий в раннем голоцене. Выявлено, что низкие значения индексов альфа-разнообразия для всей изучаемой территории характерны для позднего дриаса (12,9-11,7 тыс. л.н.) и начала раннего голоцена. После 10 тыс. л.н. с началом развития лесов и с увеличением среднегодовых осадков фиторазнообразие также начинает возрастать. Отмечено заметное повышение временного бета-разнообразия, выраженное в половинной смене таксономического состава в степном Алтае для позднего дриаса и начала раннего голоцена (до 10,2 тыс. л.н.). В Монгольском Алтае изменения временного бета-разнообразия менее выражено, однако также заметно между 13,3 и 11,6 тыс. л.н. Сделано заключение, что рубеж плейстоцена и голоцена Алтая характеризовался частичной, вплоть до половины, сменой таксономического состава растительных сообществ. Показано, что ранний голоцен изучаемой территории был преимущественно аридным и даже в раннем голоцене климат Алтая не подвергался влиянию азиатского муссона. Этому свидетельствует заметное увеличение количества среднегодовых осадков не ранее 8 тыс. л.н. Полученные результаты вносят весомый вклад в дискуссию о времени и границах влияния азиатского муссона на климат Алтайских гор и в целом Центральной Азии в разные периоды голоцена.

Ранний голоцен, климат, биоразнообразие, растительность, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146427

IDR: 145146427 | УДК: 551.89 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0251-0256

Текст научной статьи Природные условия раннего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

Одним из дискуссионных вопросов естественной истории Алтайских гор и в целом Центральной Азии является вопрос о времени и границах влияния на климат этой территории азиатского муссона в разные периоды голоцена. По мнению ряда исследователей [Tarasov, Dorofeyuk, Metel’tseva, 2000; Wünnemann, Mischke, Chen, 2006; An et al., 2011], раннеголоценовые климатические флуктуации в Центральной Азии и даже в юго-западной Сибири обеспечивались активностью азиатского муссона. Однако, часть исследователей отрицает участие муссона в формировании климата раннего голоцена этой территории (обзор в: [Chen et al., 2010; 2016]).

Цель настоящей работы – исследовать палеозаписи донных отложений озер, относящиеся к раннему голоцену Алтая и выявить основные закономерности изменения природных условий Алтая и сопредельных территорий.

Объекты, материалы и методы исследования

Материалами настоящего исследования являются колонки донных отложений озер, отобранные в разных частях Алтая и сопредельных территорий. Среди изученных кернов донных отложений, раннеголоценовые осадки содержат озера Малое Яровое, Кучук, Канас, Хотон-Нур, Каракель-Нур и Хиндиктиг-Холь. В настоящей работе обсуждаются только данные из первых четырех озер.

Отбор донных отложений проводился с использованием донных пробоотборников. Датирование кернов выполнено радиоуглеродным методом. Образцы на палинологический анализ обработаны с применением стандартной методики. Изменение фиторазнообразия оценено в отношении трендов альфа- и бета-разнообразия [Chao et al., 2014]. Для расчета бета-разнообразия относительно времени использовался детрендированный канонический анализ соответствий [Birks, 2007]. Количество осадков рассчитывалось с применением трансферной функции и использованием базы данных по- верхностных палинологических спектров для Центральной Азии и Западной Сибири [Cao et al., 2019].

Результаты исследования

Раннеголоценовые осадки оз. М. Яровое попадают в палинозоны PZIb и PZII. PZIb (12,3– 10,6 тыс. л.н.) характеризуется высоким содержанием пыльцы Amaranthaceae. Резкое увеличение обилия пыльцы Betula наблюдается в PZIIa (10,6– 10,2 тыс. л.н.). Процент Amaranthaceae, Poaceae и Cyperaceae значительно снижается. PZIIb (10,2– 8,2 тыс. л.н.) отличается возро сшим процентом пыльцы Pinus sylvestris и снижением обилия Artemisia, Ephedra и Amaranthaceae.

Раннеголоценовые осадки оз. Кучук характеризуют палинозоны PZI и PZII. PZI (13,1–10,8 тыс. л.н.). Пыльца Betula обильна. Среди травянистых доминирует пыльца Artemisia , Amaranthaceae и Poaceae; отмечен наибольший процент Ephedra . PZII (10,8– 7,2 тыс. л.н.) выделяется резким увеличением обилия Pinus sylvestris и заметным снижением обилия пыльцы Artemisia , Amaranthaceae и Ephedra . PZIIa (10,8–9,9 тыс. л.н.) характеризуется доминированием пыльцы Artemisia , высоким процентом Pinus sylvestris и Betula , а также заметной долей Ephedra . В этой подзоне впервые появляется пыльца Ulmus . PZIIb (9,9–8,4 тыс. л.н.) показывает сокращение доли Artemisia и увеличение Amaranthaceae и Poaceae.

Ранний голоцен оз. Канас (11,7–8,5 тыс. л.н.; PZIII) отличается увеличением обилия пыльцы деревьев и кустарников ( Picea и Juniperus) по сравнению с поздним плейстоценом. Процент пыльцы Artemisia постепенно сокращается; обилие Amaranthaceae остается на том же уровне. Пыльца Ephedra имеет максимальную представленность [Huang et al., 2018].

Раннеголоценовая палинозона оз. Хотон-Нур PZH4 (11,5–10,7 тыс. л.н.) характеризуется доминированием травянистых таксонов, включая Amaranthaceae и Artemisia; много пыльцы Ephedra . Среди древесных таксонов наиболее обильна пыльца Picea obovata. Встречается пыльца Pinus sibirica и Larix sibirica .

Реконструкция климата и растительности раннего голоцена Алтая (11,7–8,2 тыс. л.н.)

Постепенное увеличение среднегодовых осадков для степной части Алтая зафиксировано сразу же с начала голоцена, однако заметное увеличение осадков отмечается только к 10 тыс. л.н. (до 360–390 мм/год). После 10,9–10,6 тыс. л.н. распространение пустынных сообществ значительно сокращается, и после 10,8 тыс. л.н. палинозапи-си показывают значительное увеличение площадей сосновых лесов [Rudaya et al., 2020]. Участие эфедры в растительном покрове степного Алтая сокращается после 8,4 тыс. л.н., а хвойные леса с примесью вяза по долинам рек расширяют свои площади. Климат становится более мягким и относительно влажным.

Палинологический анализ палеозаписи из оз. Канас для раннего голоцена (11,7–8,5 тыс. л.н.) также выявляет возрастание пыльцы темнохвойных пород Picea и Abies и сокращение пыльцы Artemisia . При этом обилие пыльцы растений-индикаторов аридных условий – маревых и эфедры, остается на прежнем уровне. Количество среднегодовых осадков невелико – ок. 290 мм/год. Это свидетельствует о существовании разнообразных ландшафтов в раннем голоцене на севере Монгольского Алтая – при преимущественном распространении степных и пустынных ландшафтов увеличиваются и площади темнохвойных лесов.

Похожую динамику развития климата и ландшафтов показывает и палеозапись из высокогорного оз. Хотон-Нур [Rudaya et al., 2009]. С начала голоцена количество осадков, хоть и с флуктуациями, но растет. Для интервала 11,5–10,7 тыс. л.н. оно составляет всего 250 мм/год, для интервала 10,7–7,9 тыс. л.н. – уже 270 мм/год. Начало голоцена характеризуется подавляющим господством пустынной и степной растительности, хотя и с участием древесных пород, в основном Picea obovata. Резкое изменение состава растительности, отраженное в значительном увеличении обилия пыльцы хвойных, зафиксировано после 10,7 тыс. л.н. В это же время сокращается количество пыльцы полыней и маревых, а вот обилие пыльцы карликовой березки возрастает . Такая перестройка свидетельствует о том, что даже незначительное увеличение осадков в высокогорьях Монгольского Алтая приводит к значительному изменению растительного покрова. После 10,7 тыс. л.н. в окрестностях Хотон-Нура можно реконструировать развитие темнохвойной и лиственничной горной тайги, а на более высоких гипсометрических уровнях – ерниковых тундр взамен степных и опустыненных ассоциаций.

По мнению Т.В. Бляхорчук с соавторами [Blyakharchuk et al., 2004], облесение Улаганско-го плато началось после 11,5 тыс. л.н., но только к 9,5 тыс. л.н. оно стало полностью залесенным. Самое начало голоцена в Курайской степи было сухим и безлесным с доминированием пустынных и степных полынных сообществ с участием эфедры [Blyakharchuk et al., 2008]. Формирование лесного пояса по склонам гор реконструируется только после 9 тыс. л.н.

Низкие значения индексов альфа-разнообразия для степного Алтая рассчитаны для позднего дри-аса (12,9–11,7 тыс. л.н.) и начала раннего голоцена [Rudaya et al., 2020]. С началом развития лесов и с увеличением среднегодовых осадков на этой территории фиторазнообразие начинает возрастать. В северной части Монгольского Алтая наиболее низкое фиторазнообразие реконструировано для позднего ледниковья и позднего дриаса. Так же, как на юге Западной Сибири, растительное разнообразие севера Монгольского Алтая начинает повышаться с началом голоцена.

Заметное повышение временного бета-разнообразия, выраженное в половинной смене таксономического состава, отмечается в степном Алтае для позднего дриаса и начала раннего голоцена (до 10,2 тыс. л.н.). В Монгольском Алтае изменения временного бета-разнообразия менее выражено, однако также заметно между 13,3 и 11,6 тыс. л.н.

Таким образом, рубеж плейстоцена и голоцена Алтая характеризовался частичной, вплоть до половины, сменой таксономического состава сообществ.

В климатическом отношении среднеширотная Азия состоит из двух регионов – восточной, где современный климат в основном регулируется циркуляцией азиатского муссона, и центральной, где современный климат регулируется западным переносом воздушных масс. В юго-восточной Азии муссоны активизировались сразу после позднего дриаса, что выразилось в увеличении увлажнения, были наиболее сильными в раннем и начале среднего голоцена и ослабели в середине голоцена [Yuan et al., 2004]. Высокая инсоляция в раннем голоцене в Северном полушарии увеличивала градиенты давления и температуры между сушей и океаном, усиливая прибрежный поток влажного воздуха летом, что привело к усилению азиатского летнего муссона. Ослабление летнего азиатского муссона, начиная со среднего голоцена, было ответом на понижение летней инсоляции [Gupta, Anderson, Overpeck, 2003].

Однако согласно концепции Ф. Чэня [Chen et al., 2010; 2016], аридная Центральная Азия показывает другой сценарий развития климата в голоцене. Здесь ранний голоцен был относительно аридным, гумидность повышается только после 8 тыс. л.н. Такая климатиче ская динамика отражает связь аридной Центральной Азии с событиями в Северной Атлантике: флуктуациями температур поверхностных вод океана и температур воздуха, которые приводили к изменениям в западном переносе влаги. В позднем дриасе и раннем голоцене ледниковый покров высоких широт был еще достаточно большим по сравнению со средним голоценом, что выражалось в низких температурах поверхностных океанических вод и воздуха, несмотря на возросшую инсоляцию. Большие массы талой холодной воды также понижали температуру поверхностных океанических вод в Северной Атлантике.

Усиление летнего азиатского муссона в юговосточной Азии из-за увеличения летней инсоляции и холодные поверхностные океанические воды и температуры воздуха в Северной Атлантике создавали в раннем голоцене меридиональный температурный градиент. Этот градиент усиливал запад- ный перенос воздушных масс в средних широтах и мог смешать западное высотное струйное течение к югу. Это выражалось в круглогодичных сильных ветрах на территории аридной Центральной Азии, которые, однако, приносили мало влаги, т.к. холодные североатлантические поверхностные воды характеризовались невысоким испарением.

Существование аридного раннего голоцена в Центральной Азии в районах, прилегающих к Алтайским горам, подтверждают палеозаписи из озер Синзьзяна и Гансю [Li et al., 2009; Liu et al., 2008; Wünnemann, Mischke, Chen, 2006].

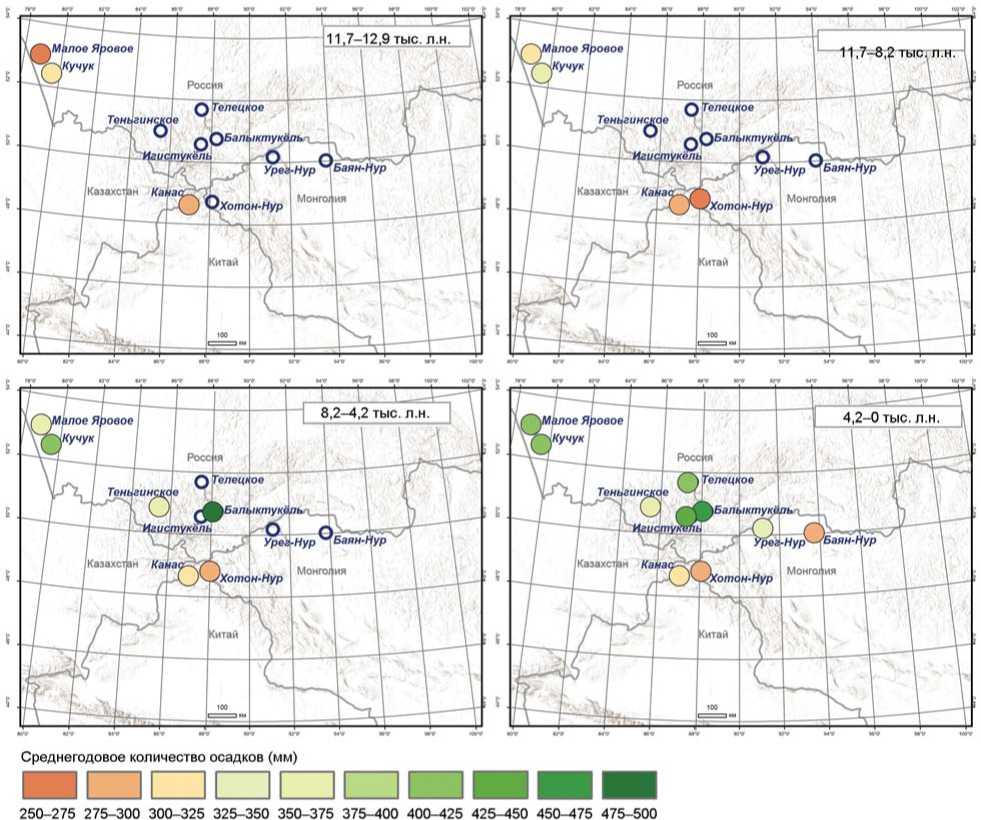

Проведенные нами исследования позволяют предположить, что описанный выше сценарий подходит и для Алтая, предполагая тем самым, что даже в раннем голоцене климат Алтая не подвергался влиянию азиатского муссона. Об этом свидетельствует заметное увеличение количества среднегодовых осадков не ранее 8 тыс. л.н., то есть относительно аридный ранний голоцен (см. рисунок ).

Реконструированное по палинологическим данным среднегодовое количество осадков для позднего дриаса и разных периодов голоцена Алтая и сопредельных территорий.

Исключением из общей схемы развития природы раннего голоцена Алтая стала палеозапись из оз. Улан (юг Гобийского Алтая). Располагаясь сегодня далеко за пределами азиатского муссона, в раннем голоцене палеозапись озера выявляет гу-мидный период [Lee et al., 2013]. Это может быть свидетельством того, что азиатский муссон в раннем голоцене доходил до 44° с.ш.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0010.

Список литературы Природные условия раннего голоцена Алтая (по данным из палеозаписей озер)

- An Ch.-B., Lu Y., Zhao J., Tao S., Dong W., Li H., Jin M., Wang Z. A high-resolution record of Holocene environmental and climatic changes from Lake Balikun (Xinjiang, China): Implications for central Asia // The Holocene. – 2011. – Vol. 22. N 1. – P. 43–52.

- Birks H.J.B. Estimating the amount of compositional change in late-Quaternary pollen stratigraphical data // Vegetation History and Archaeobotany. – 2007. – Vol. 16. – Р. 197–202.

- Blyakharchuk T.A., Wright H.E., Borodavko P.S., van der Knaap W.O., Ammann B. Late-glacial and Holocene vegetational changes on the Ulagan high-mountain plateau, Altai Mountains, southern Siberia // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2004. – Vol. 209. – Р. 259–279.

- Blyakharchuk T.A., Wright H.E., Borodavko P.S., van der Knaap W.O., Ammann B. The role of Pingos in the development of the Dzhangyskol lake-Pingo complex, central Altai Mountains, Southern Siberia // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2008. – Vol. 254, N 4. – Р. 404–420.

- Cao X., Tian F., Li F., Gaillard M.-J., Rudaya N., Xu Q., Herzschuh U. Pollen-based quantitative land-cover reconstruction for northern Asia covering the last 40 ka cal BP // Climate of the past. – 2019. – Vol. 15. – Р. 1503–1536.

- Chao, A., Gotelli, N.J., Hsieh, T.C., Sander, E., Ma, K.H., Colwell, R.K., Ellison M. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies // Ecological Monographs. – 2014. – Vol. 84, N 1. – Р. 45–67.

- Chen F.H., Jia J., Chen J., Li G., Zhang X., Xie H., Xia D., Huang W., An C. A persistent Holocene wetting trend in arid central Asia, with wettest conditions in the late Holocene, revealed by multi-proxy analyses of loesspaleosol sequences in Xinjiang, China // Quatern. Sci. Rev.. – 2016. – Vol. 146. – Р. 134–146.

- Chen, F.H., Chen, J.H., Holmes, J., Boomer, I., Austin P., Gates, J.B., Wang, N.L., Brooks, S.J., Zhang J.W. Moisture changes over the last millennium in arid central Asia: a review, synthesis and comparison with monsoon region // Quatern. Sci. Rev. – 2010. – Vol. 29. – Р. 1055–1068.

- Gupta A.K., Anderson D.M., Overpeck J.T. Abrupt changes in the Asian southwest monsoon during the Holocene and their links to the North Atlantic Ocean // Nature. – 2003. – Vol. 421. – Р. 354–357.

- Huang X., Peng W., Rudaya N., Grimm E.C., Chen X., Cao X., Zhang J., Pan X., Liu S., Chen C., Chen F. Holocene Vegetation and Climate Dynamics in the Altai Mountains and Surrounding Areas // Geophysical Research Letters. – 2018. – Vol. 45, N 13. – Р. 6628–6636.

- Lee M.K., Lee Y.I., Lim H.S., Lee J.I., Yoon H.I. Late Pleistocene-Holocene records from Lake Ulaan, southern Mongolia: implications for East Asian palaeomonsoonal climate changes // J. of Quatern. Sci. – 2013. – Vol. 28. – Р. 370–378.

- Li Y., Wang N., Morrill C., Cheng H., Long H., Zhao Q. Environmental change implied by the relationship between pollen assemblages and grain-size in N.W. Chinese lake sediments since the Late Glacial // Rev. Palaeobot. Palynol. – 2009. – Vol. 154, N 1–4. – P. 54–64.

- Liu X., Herzschuh U., Shen J., Jiang Q., Xiao X. Holocene environmental and climatic changes inferred from Wulungu Lake in northern Xinjiang, China // Quatern. Research. – 2008. – Vol. 70, N 3. – Р. 412–425.

- Rudaya N., Krivonogov S., Słowinski M., Cao X., Zhilich S. Postglacial history of the Steppe Altai: Climate, fire and plant diversity // Quatern. Sci. Rev. – 2020. – Vol. 249. – Р. 1–20.

- Rudaya N., Tarasov P., Dorofeyuk N., Solovieva N., Kalugin I., Andreev A., Daryin A., Diekmann B., Riedel F., Tserendash N., Wagner M. Holocene environments and climate in the Mongolian Altai reconstructed from the Hoton-Nur pollen and diatom records : a step towards better understanding climate dynamics in Central Asia // Quatern. Sci. Rev. – 2009. – Vol. 28. – P. 540–554.

- Tarasov P., Dorofeyuk N., Metel’tseva E. Holocene vegetation and climate changes in Hoton-Nur basin, northwest Mongolia // Boreas. – 2000. – Vol. 29/2. – P. 117–126.

- Wünnemann B., Mischke S., Chen F. A Holocene sedimentary record from Bosten Lake, China // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2006. – Vol. 234, N 2. – P. 223–238.

- Yuan D.X., Cheng H., Edwards R.L., Dykoski C.A., Kelly M.J., Zhang M.L., Qing J.M., Lin Y.S., Wang Y.J., Wu J.Y., Dorale J.A., An Z.S., Cai Y.J. Timing, duration, and transitions of the Last Interglacial Asian monsoon // Sci. – 2004. – Vol. 304. – P. 575–578.