Природосообразная модель соответствия фаз интедиффии образования этапам онтогенеза ребенка

Автор: Остапенко А.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 4 (53), 2008 года.

Бесплатный доступ

Принято считать, что «лента жизни» - это полосатая, как зебра, действительность, в которой с упрямым постоянством кризисы чередуются со стабильными периодами. Автором статьи сделана попытка решить сложную проблему: как природосообразно фундаментальному закону «полосатости жизни» выстроить систему непрерывного образования от детского сада к вузу.

Интеграция образования, дифференциация образования, природосообразность, онтогенез, возрастная периодизация, интедиффия, фазы интедиффии

Короткий адрес: https://sciup.org/147136486

IDR: 147136486

Текст научной статьи Природосообразная модель соответствия фаз интедиффии образования этапам онтогенеза ребенка

Сегодня, когда образование охватили модные процессы компетентизации, модернизации и менеджментизации, термины «дифференциация» и «интеграция», которые еще недавно казались мудреными и пугающими, а ныне стали близкими и понятными, незаслуженно отошли на задний план. Между тем списывать на свалку педагогические диссертации, посвященные этим важным понятиям, пока рано. Самое слабое место большинства современных концепций непрерывного образования — трудности перехода от одного этапа образования к следующему; исследования интегративных и дифференциальных процессов в образовании могут помочь его преодолеть. Несмотря на то что сотни статей посвящены вопросам преемственности всех этапов образования, вопрос о плавном, не травмирующем психику переходе детей из дошкольного детства в школьное, из начальной школы в основную и т. д. так и не решен. Обеспечение указанной преемственности назовем возрастной непрерывностью . На наш взгляд, большинство трудностей возникает из-за того, что организация образовательного процесса плохо согласуется со знанием психологии ведущих видов деятельности, а также из-за крайностей, связанных с интеграцией и дифференциацией образования.

Если заглянуть в новые педагогические словари, то с некоторым недоумением можно обнаружить, что статьи по дифференциации в них есть, а статьи по интеграции в образовании отсутствуют. Видимо, это вполне соответствует состоянию дел в системе образования. Как точно заметил известный психолог В. Ф. Моргун, «сегодняшняя педагогика и школа переживают своеобразный бум дифференциации образования. Учеников дифференцируют по способностям, содержание образования разбивают на все большее число дисциплин, методы классифицируют на групповые и индивидуальные, учебно-воспитательные учреждения разделяют на элитарные и обычные и т. д.» [4, с. 5]. Вместе с тем ряд нововведений, связанных с модернизацией образования, в частности переход на профильное обучение, порождают нехватку учебного времени, заставляющую учителя объединять темы, укрупнять единицы знаний, одним словом, интегрировать содержание образования, формы и методы обучения.

Дискуссия между приверженцами вариативности образования («дифферен-ционисты») и сторонниками единых жестких образовательных стандартов («интегральщики»), на наш взгляд, не утратила актуальности. Первые упрекают вторых в консерватизме, вторые первых — в развале системы образования. Между тем В. Ф. Моргун утверждает, что встречные процессы интеграции и дифференциации в образовании взаимно дополняющие, взаимонеизбежные,

k»VT > iSSSSSSSSSSSSS ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ^ЖЖ^ЖЖ^^

двуединые. Этому явлению он дал соответствующее название — интедиффия (от интеграция и дифференциация) образования, определив его так: «Интедиффия образования — это пульсирующий взаимопереход между интеграцией и дифференциацией образования, методов обучения и воспитания, учебновоспитательных учреждений, который обусловливается как потребностями и возможностями общества, так и способностями и интересами личности» [4, с. 6]. Автор утверждает, что интедиффия присуща не только образованию, но и, в первую очередь, научному познанию. Он отмечает универсальность этого понятия для различных отраслей знания: метафизики, философии, логики, социологии, психологии, педологии, педагогики, показывает, что интедиффия свойственна процессу развития интеллекта в онтогенезе.

Для наглядности приведем классификацию стадий развития интеллекта по Ж. Пиаже (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Классификация стадий развития интеллекта (по Ж. Пиаже) [7, с. 57—58]

|

Период |

Подпериод |

Стадия |

Возраст |

|

8 к S )S ст о о о к и |

А. Центрация на собственном теле |

|

0—1 мес. 1—4,5 мес. 4,5—8/9 мес. |

|

В. Объективация практического интеллекта |

|

8/9—11/12 мес. 11/12—18 мес. 18—24 мес. |

|

|

8 5 S Н СТ К cd S >> « S Л U К 0) щ СТ СТ § 5 s ст ri |

А. Предоперативный интеллект |

|

2/3—4/6 лет 4/6—6 лет 5/6—7/8 лет |

|

В. Конкретные операции |

|

8—10 лет 9—12 лет |

|

|

cd й £ Н щ s cd S си Й со Л tj 3 СТ 9 2 $ ст m a) S >э с s н ст Й V н и о s СТ S ^ ^ сП S |

А. Становление формальных ситуаций |

1. Гипотетико-дедуктивная логика и комбинаторика |

11—14 лет |

|

В. Достижение формальных операций |

2. Структура «решетки» и группа четырех трансформаций |

13—14 лет |

Дополнить классификацию Ж. Пиаже можно вполне современной классификацией Л. С. Выготского (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Периоды детского развития (по Л. С. Выготскому) [1, с. 117]

|

Возраст |

Кризис или период |

|

0—2 мес. |

Кризис новорожденности |

|

2 мес.—1 год |

Младенчество |

|

1 год |

Кризис 1 года |

|

1—3 года |

Раннее детство |

|

3 года |

Кризис 3 лет |

|

3—7 лет |

Дошкольный возраст |

|

7 лет |

Кризис 7 лет |

|

8—12 лет |

Школьный возраст |

|

13 лет |

Кризис 13 лет |

|

14—17 лет |

Пубертатный возраст |

|

17 лет |

Кризис 17 лет |

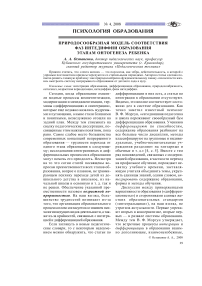

В середине 1990-х гг. появилась ставшая известной периодизация развития личности В. И. Слободчикова [10]. В то же время, продолжая начатое в 1980-х гг.

Т а б л и ц а 3

Схема периодизации развития человека в онтогенезе (по В. И. Слободчикову) [12, с. 64]

|

Ступени |

Матрица возрастов |

|||

|

развития субъектности |

Периоды становления со-бытийности |

Периоды реализации со-бытийности |

||

|

Кризисы рождения |

Стадии принятия |

Кризисы развития |

Стадии освоения |

|

|

Оживление |

Родовой кризис (-2 мес.) — 3 недели |

Новорожденность 0,5—4 мес. |

Кризис новорожденности 3,5—7 мес. |

Младенчество 6—12 мес. |

|

Одушевление |

Кризис младенчества 11—18 мес. |

Раннее детство 1 год 3 мес. — 3 года |

Кризис раннего детства 2,5—3,5 года |

Дошкольное детство 3—6,5 лет |

|

Персонализация |

Кризис детства 5,5—7,5 лет |

Отрочество 7—11,5 лет |

Кризис отрочества 11—14 лет |

Юность 13,5—18 лет |

|

Индивидуализация |

Кризис юности 17—21 год |

Молодость 19—28 лет |

Кризис молодости 27—33 года |

Взрослость 32—42 года |

|

Универсализация |

Кризис взрослости 39—45 лет |

Зрелость 44—60 лет |

Кризис зрелости 55—65 лет |

Старость 62— ... года |

|

Кризис индивидуальной жизни |

||||

Сопоставление двух вариантов периодизации (а созданы они независимо друг от друга «благодаря» появлению государственных границ между Россией и Украиной, резко снизившему научные исследование проблемы периодизации личности [6], В. Ф. Моргун на основании своей концепции создал собственную модель периодизации развития человека в течение всей жизни, которая была впервые обнародована в апреле 1995 г. [5, с. 135—139].

Разночтений в интерпретации кризисных и стабильных периодов жизни человека между В. Ф. Моргуном и В. И. Слободчиковым мы находим немного, но подходы двух исследователей принципиально различны, как различны и таблицы, отражающие периодизации (табл. 3, 4). Так, в основу деления жизни человека на периоды у В. Ф. Моргуна положены временные ориентации и содержательные направленности, а у В. И. Слободчикова — «базисные общности, или ступени развития субъектности» [11, с. 194]. Соответственно у В. И. Слободчикова жизнь человека поделена на пять периодов-ступеней.

связи между научными школами) приводит к мысли о том, что это — разные грани одного подхода. На процесс онтогенеза человека ученые смотрели разными глазами, и таблицы они построили

Т а б л и ц а

Многомерная периодизация развития личности (по В. Ф. Моргуну) [9, с. 14 вкл.]

|

Стадии (по уровням и формам деятельности) Периоды (по ориен-\~. тяпиям, пер ежиданиям и содержательньшнапршенностям)"''^ |

1. Обучение (в моторной, перцептивной и рече-мыслительной фазах) |

2. Воспроизводство (в моторной, перцептивной и рече-мыслительной фазах) |

3. Творчество (в моторной, перцептивной и рече-мыслительной фазах) |

||||||

|

и |

Кризисы автономии-зависимости |

Кризисы самоактуализации-конформизма |

|||||||

|

1. Сотрудничество с амбивалентной ориентацией па настоящее |

1(1.1.) Младенчество: до 1 года |

2(1.2.) Раннее детство (дитя): 1-3 года |

3(1.3.) Дошкольное детство (ребенок): 3-6 лет |

||||||

|

Кризис воворождённости: "первый вздох", 0-3,5 мео. |

Кризис младенчества: "первый шаг", 11-18 мес. |

Кризис раннего детства: ”я сам", 2,5-3,5 года |

|||||||

|

2. Общение с оптимистической ориентацией на будущее |

4(2.1.) Отрочество: 7-13 лет |

5(2.2.) Юность: 14-18 лет |

6(2.3.) Молодость: 19-30 лет |

||||||

|

Кризис детства.: "обязанность", 5,5-7,5 года |

ХСхэмзмс отрочества: "независимость", 11-14 лет |

Кризис гоности : "любовь; профессия", 17-21 год |

|||||||

|

3. Самодеятельность с ностальгической ориентацией на прошлое |

7(3.1.) Взрослость: 31-45 лет |

8(3.2.) Зрелость: 46-60 лет |

9(3.3.) Старость: 61 год и долголетие |

||||||

|

Кризис молодости: "с емье; п ризнание ", 27-33 года |

Кризис взрослости: "признание", 39-45 лет |

Кризис зрелости: "наставничество", 55-65 дет |

Кризис смысла жизни: "мудрость и покой" |

||||||

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

по разным основаниям. Попытаемся све- от рождения до смерти без соблюдения сти их воедино, построив «ленту жизни» временного масштаба (табл. 5).

Сопоставление периодизаций развития человека в онтогенезе В. Ф. Моргуна и В. И. Слободчикова

Т а б л и ц а 5

Как следует из таблицы, разночтения приходятся только на первый год жизни человека.

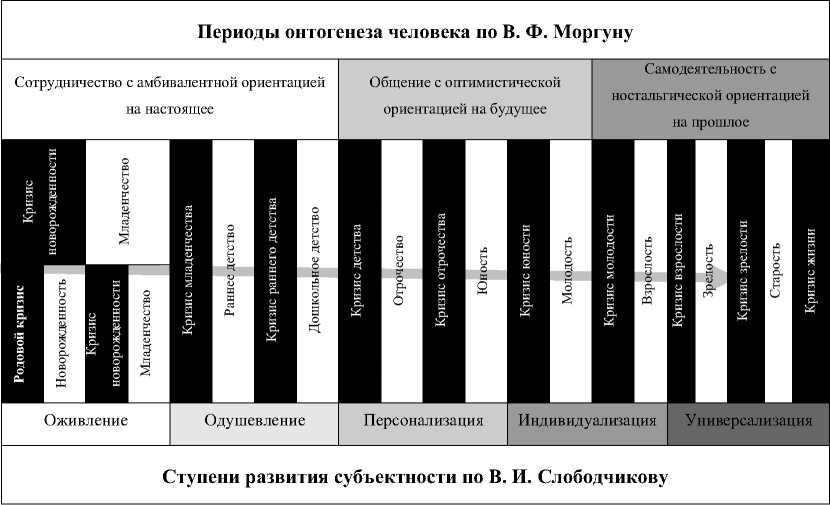

Табл. 2—5 отчетливо отражают процесс чередования, критических и стабильных стадий развития человека. Прежде чем сопоставлять это чередование с пульсацией интедиффии, рассмотрим чередование видов деятельности в разных возрастах, приведенное в работах Д. Б. Эльконина. Опираясь на учение Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконин сформулировал «гипотезу о периодичности процессов психического развития, заключающейся в закономерно повторяющейся смене одних периодов другими» [13, с. 75]. Согласно этой гипотезе чередующиеся виды ведущей деятельности ребенка делятся на две группы. Первая группа — это виды деятельности, развивающие мотивационно-потребностную сферу; вторая — формирующие интеллектуально-познавательные силы детей и их опе рационно-технические возможности. «Если расположить эти виды деятельности в последовательности, получается следующий ряд:

непосредственно-эмоциональное общение — первая группа;

предметно-манипулятивная деятельность — вторая группа;

ролевая игра — первая группа;

учебная деятельность — вторая группа;

интимно-личностное общение — первая группа;

учебно-профессиональная деятельность — вторая группа» [13, с. 75].

В соответствии с данным рядом Д. Б. Эльконин приводит схему периодичности доминирования видов деятельности разных групп (рис. 1).

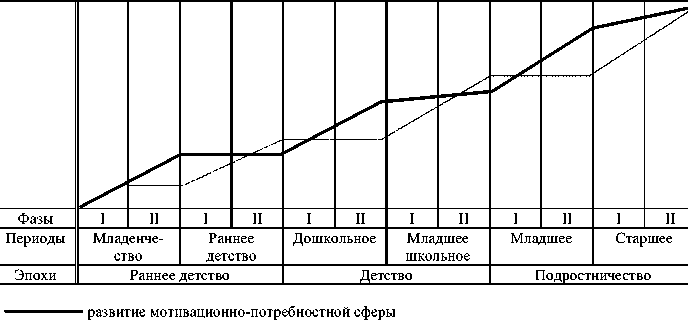

На наш взгляд, данное чередование должно соответствовать пульсации интедиффии, причем этапам кризиса должен соответствовать период интеграции (первая группа видов деятельности), а

развитие операционно - технических возможностей

Р и с. 1. Периодичность доминирования видов деятельности (по Д. Б. Эльконину) [13, с. 76]

этапам стабильности — периоды дифференциации (вторая группа видов деятельности). Это объясняется тем, что кризис личности есть состояние дезинтеграции системы отношений личности, ее внутреннего мира. Кризис представляет собой дисгармонию, дискомфорт, нарушение цельности личности. Следовательно, на эту стадию внутренней несобранности, рассеянности (диссипации) ни в коем случае нельзя накладывать процессы дифференциации образования личности, поскольку дробность дифференциации бу дет резонировать с диссипацией личности, тем самым усугубляя состояние кризиса. На кризисные этапы должны накладываться фазы интеграции в образовании. В таком случае интеграция будет выполнять компенсаторные функции в отношении кризисных явлений личности.

Мы считаем, что чередование кризисных и стабильных этапов развития, личности в онтогенезе должно находиться в противофазе чередованию этапов дифференциации и интеграции в образовании.

Р и с. 2. Соотношение этапов образования и этапов развития человека

Полагаем, что нижеприведенное чередование соответствует делению на ступени в области образования, предложенному С. И. Гессеном: «Эпизодический курс, систематический и научный, или университетский, — эти три ступени представляются естественными ступенями обучения, различающимися не объемом и количеством материала, но самым способом и задачей преподавания» [2, с. 278].

На базе Азовского педагогического лицея Краснодарского края, в состав которого входят детский сад, общеобразовательная школа и факультет педагогического вуза, нами создана модель непрерывного образовательного процесса, технологической базой которой служит концентрированное обучение. Основным в нашей модели является положение о том, что каждой ступени научного образования, соответствует не только свой возраст, но и своя модель тех нологии концентрированного обучения. В схематическом виде модель непрерывного образования, состоящая из основных и переходных моделей, представлена в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Модель непрерывного образования, базирующаяся на технологии концентрированного обучения

|

Ступени образования |

Ступени научного образования (по С. И. Гессену) |

Основные модели |

Переходные модели |

|

Высшая школа |

Научный курс |

Отработка модели высшего педагогического образования на основе циклового (конвейерного) метода обучения |

Отработка модели педагогического лицея |

|

Средняя (полная) школа |

Отработка дифференцированных курсов на основе погружения в отдельную тему (раздел) курса |

||

|

Основная школа |

Систематический курс |

Отработка интегрированных курсов основ школьных знаний на основе погружения в интегрированные предметы |

|

|

Начальная школа |

Эпизодический курс |

Отработка погружения в образ |

Отработка плавного перехода «детский сад-школа» |

|

Дошкольное образование |

Отработка погружения в развивающую среду |

Под концентрированным обучением мы понимаем специально организованный процесс обучения, предполагающий усвоение учащимися бульшего количества учебной информации без увеличения учебного времени за счет большей ее систематизации (обобщения, структурирования) и иного (отличного от традиционного) временного режима занятий. Концентрированное обучение является противоположностью распределенного обучения, причем противоположностью не противоречивой, а взаимодополняющей, ибо, как показывают наши иссле дования, разумное чередование концентрированного и распределенного обучения (а разные методы решают разные задачи) имеет высокую эффективность. Подробно все модели концентрированного обучения нами описаны ранее [8]. Независимо от этого мы считаем, что каждому этапу любой системы непрерывного образования должны соответствовать не только определенные образовательные программы, но и своя фаза интедиффии (табл. 7). В первую очередь это касается содержания образования.

Т а б л и ц а 7

Соответствие фаз интедиффии этапам непрерывного образования

|

Этапы непрерывного образования |

Фазы интедиффии |

Особенности содержания образования |

|

Заключительные курсы высшей школы (подготовка специалиста) |

Дифференциация |

Узкая специализация |

|

Начальные курсы высшей школы (подготовка бакалавра) |

Интеграция |

Освоение общекультурных, общеобразовательных курсов, введение в специальность |

|

Средняя (полная) школа |

Дифференциация |

Детализация системных основ школьных курсов |

|

Основная школа |

Интеграция |

Освоение целостных системных основ школьных курсов |

|

Начальная школа |

Дифференциация |

Получение эпизодических (фрагментарных) знаний и отработка технологических навыков чтения, письма, счета |

|

Дошкольное образование |

Интеграция |

Постижение цельного образа окружающего мира |

Т а б л и ц а 8

Схема соответствия фаз интедиффии ступеням развития в онтогенезе и стадиям развития интеллекта на разных этапах системы непрерывного образования

|

Возраст |

2,5—3,5 года |

3—6,5 лет |

5,5—7,5 лет |

7—11,5 лет |

11—14 лет |

13,5— 18 лет |

17— 21 год |

19— 28 лет |

|

|

oj и и К К К О и н к н н м Си о н Си к |

Стадии развития интеллекта (по Ж. Пиаже) |

Появление символической функции |

Интуитивное мышление через восприятие |

Интуитивное мышление через расчлененные действия |

Конкретные операции |

Становление формальных операций |

Достижение формальных операций |

||

|

Периоды детского развития (по Л. С. Выготскому) |

Кризис 3 лет |

Дошкольный возраст |

Кризис 7 лет |

Школьный возраст |

Кризис 13 лет |

Пубертатный возраст |

Кризис 17 лет |

||

|

Ведущие виды деятельности и их группы (по Д. Б. Элько-нину) |

Непосредственно-эмоциональное общение (первая) |

Предметно-манипулятивная деятельность (вторая) |

Ролевая игра (первая) |

Учебная деятельность (вторая) |

Интимноличное общение (первая) |

Учебно-профес-сиональ-ная деятельность (вторая) |

|||

|

Ступени развития в онтогенезе (по В. И. Слободчикову) |

Кризис раннего детства |

Стадия дошкольного детства |

Кризис детства |

Стадия отрочества |

Кризис отрочества |

Стадия юности |

Кризис юности |

Стадия молодости |

|

|

Возрастные этапы развития личности (по В. Ф. Моргуну) |

Кризис раннего детства |

Дошкольное детство |

Кризис детства |

Отрочество |

Кризис отрочества |

Юность |

Кризис юности |

Молодость |

|

|

Фазы интедиффии (по В. Ф. Моргуну) |

интеграция |

дифференциация |

интеграция |

дифференциация |

интеграция |

дифференциация |

интеграция |

дифференциация |

|

|

К н м о о oj о н Си к |

Модели концентрированного обучения (по А. А. Остапенко) |

Погружение в развивающую среду |

Погружение в образ |

Погружение в интегрированные курсы |

Погружение в дифференцированные курсы |

Цикловое (конвейерное) обучение |

Цикловое (конвейерное) обучение |

||

|

Ступени научного образования (по С. И. Гессену) |

Эпизодический курс |

Систематический курс |

Научный курс |

Научный курс |

Научный курс |

||||

|

Этапы непрерывного образования |

Дошкольное образование |

Дошкольное образование |

Начальное образование |

Основное образование |

Среднее (полное) образование |

Высшее образование (бакалавр) |

Высшее образование (специалист) |

||

Все вышеприведенные знания объединены нами в единую сводную таблицу (табл. 8).

Полагаем, что соответствие периодических процессов, приведенных разными авторами в различных исследованиях, не случайно. Периодические чередования процессов интеграции и дифференциации в образовательном процессе — это природосообразная, закономерность, имеющая психолого-педагогическое обоснование. Что касается понятия интедиффии, рискнем предположить, что, несмотря на кажущуюся экзотичность, этот термин уверенно займет свое место в психолого-педагогическом тезаурусе. О формах интеграции и дифференциации образования следует писать отдельно и, видимо, очень подробно. Пока же отошлем читателя к статье В. Ф. Моргуна [3], которая и побудила нас к написанию этого текста.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Выготский, Л. С. Проблемы возрастной периодизации детского развития / Л. С. Выготский // Вопр. психологии. — 1972. — № 2. — С. 114— 123.

-

2. Гессен, С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен. — М. : Школа-пресс, 1995. — 448 с.

-

3. Моргун, В. Ф. 1нтеграц!я та диференц!ац!я осв!ти: особист!сний та технолог!чний аспекти / В. Ф. Моргун // ПостМетодика. — [Полтава], 1996. — № 4 (14). — С. 41—45. (На русском языке статья опубликована с незначительными сокращениями в нашем переводе в 2003 году, см.: Мор

гун, В. Ф. Интеграция и дифференциация образования: личностный и технологический аспекты / В. Ф. Моргун // Шк. технологии. — 2003. — № 3. — С. 3—9.)

-

4. Моргун, В. Ф. 1нтедиф!я осв!ти : курс лекщй / В. Ф. Моргун. — Полтава : Наукова змша, 1996. — 78 с.

-

5. Моргун, В.Ф. Кризов! та еволюц!йн! пер!о-ди розвитку особистост! в!д народження до смерт!: психолог!я людсько! дол! / В. Ф. Моргун // Сдн!сть педагог!ки ! психолог!'! у ц!л!сному навчально-ви-ховному процес! : Матер!али Всеукрашсько! науко-во-практично! конференц!! (4—5 кв!тня 1995 р.) / за ред. А. М. Бойко. — Полтава, 1995. — С. 135—139.

-

6. Моргун, В.Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии / В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачева . — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 84 с.

-

7. Обухова, Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против / Л. Ф. Обухова. — М. : Изд-во Моск. унта, 1981. — 191 с.

-

8. Остапенко, А. А. Концентрированное обучение: модели образовательной технологии / А. А. Остапенко // Шк. технологии. — 1999. — № 5. — С. 116—154.

-

9. Рибалка, В. В. Моргун: мон!стична концеп-ц!я багатовим!рного розвитку особистост! / В. Рибалка //Психолог. — [Ки!в], 2003. — № 20 (68). — 32 с. (Вкладка: персоналии).

-

10. Слободчиков, В. И. Интегральная периодизация общего психического развития / В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман // Вопр. психологии. — 1996. — № 5. — С. 38—50.

-

11. Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. — М. : Школьная Пресса, 2000. — 416 с.

-

12. Слободчиков, В. И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: автореф. ... д-ра психол. наук / В. И. Слободчиков. — М., 1994. — 64 с.

-

13. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с.

Поступила 12.02.08.