Приверженность к терапии пациентов старческого возраста, страдающих хронической сердечной недостаточностью

Автор: Темникова Е.А., Нечаева Г.И.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена приверженность к терапии у 421 амбулаторного пациента старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Выявлена низкая степень соблюдения рекомендаций, обратная зависимость уровня приверженности терапии от стадии ХСН, количества сопутствующих заболеваний и общего объема терапии. Не получено данных о связи приверженности терапии с функциональным классом ХСН, возрастом, полом, отдельными сопутствующими заболеваниями.

Приверженность к терапии, амбулаторные пациенты, старческий возраст, хроническая сердечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14919688

IDR: 14919688 | УДК: 616.12-008

Текст научной статьи Приверженность к терапии пациентов старческого возраста, страдающих хронической сердечной недостаточностью

Вопросы приверженности к лечению пациентов с хроническими заболеваниями активно изучаются в последние десятилетия, так как точность соблюдения предписанного режима терапии в значительной мере определяет ее эффективность. Большинство проведенных исследований выявило статистически значимую отрицательную корреляционную связь уровня приверженности к терапии с общей смертностью [14].

До сих пор не существует единой точки зрения на терминологию, возможные причины низкой приверженности к лечению у разных категорий пациентов и способы повышения степени соблюдения рекомендаций. Для характеристики поведения пациентов используются несколько терминов: “patient compliance” (комплаентность – добровольное, основанное на желании, соблюдение больным режима и схемы лечения), “persistency” (удержание на терапии – сохранение пациентом четкого режима приема медикаментов по назначению врача в течение всего периода лечения), “concordance” (согласие – желание пациента соблюдать назначенный режим терапии), “adherence to therapy” (приверженность к терапии или “соблюдение указаний врача” – общая характеристика поведения пациента, связанного с лечением, то есть понимание сути терапии, желание ей следовать и их практическая реализация).

Существует несколько методик для определения приверженности пациентов назначенной терапии: анализ данных больного (например, записей в дневнике), подсчет таблеток, оставшихся у наблюдаемого к очередной дате осмотра, определение концентрации лекарственного препарата в крови или моче, применение специализированных вопросников и шкал оценки. Из последних в повседневной практике наиболее доступным, а потому чаще всего используемым, является тест Мориски–Грина [4, 12], включающий четыре вопроса:

-

1) Забывали ли вы когда-либо принять препараты?

-

2) Не относитесь ли вы иногда невнимательно к часам приема лекарств?

-

3) Не пропускаете ли вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо?

-

4) Если вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете ли вы следующий прием?

Ряд проведенных исследований свидетельствует о том, что с более низким уровнем комплаентности ассоциирован пожилой и старческий возраст [7]. Имеются данные об отрицательном действии на приверженность к терапии отдельных факторов, обусловленных старением: старческой немощности, недержания мочи, падений, когнитивных нарушений, сенсорных изменений (снижение зрения, слуха, перемены вкуса и запаха); связанной с возрастом сопутствующей патологии (артриты, хронические заболевания легких и другие), социальных проблем (например, социальной изоляции) [10, 11, 13, 15]. Есть свидетельства более высокого уровня приверженности к терапии у женщин [3]. В других работах не подтвер- ждено влияние пола, возраста, социальных факторов (семейного положения), уровня доходов и даже стоимости препарата или отсутствия необходимости платить за лекарство на степень соблюдения врачебных рекомендаций [8, 9, 16]. Возможно, что такая противоречивость данных обусловлена изучением различных категорий пациентов и использованием различных методов исследований.

Одной из значимых проблем кардиологии является ХСН. По данным эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, в Российской Федерации 52,8% лиц, у которых при обследовании была выявлена ХСН, были в возрасте 70 лет и старше, а самая высокая повозрастная распространенность отмечена в группе 80–89 лет (54,2%) [1, 6]. Даже при использовании современных схем результаты лечения ХСН у больных старших возрастных групп остаются неудовлетворительными. Одной из причин этого может быть низкая приверженность амбулаторных пациентов старческого возраста с ХСН к лечению. Однако отечественных работ, посвященных изучению приверженности к терапии именно больных старческого возраста, страдающих ХСН, в доступных литературных источниках крайне мало.

Цель работы: определить уровень приверженности к терапии амбулаторных пациентов старческого возраста с ХСН и выявить факторы, влияющие на него.

Материал и методы

Проведено открытое обсервационное, поперечное исследование 440 лиц старческого возраста (75–89 лет), наблюдавшихся в территориальных поликлиниках Омска в 2006–2008 гг. с диагнозом ХСН. Пациенты отбирались для исследования по амбулаторным картам методом случайной выборки. После проверки соответствия диагноза ХСН критериям Общества специалистов по сердечной недостаточности (клинические симптомы ХСН и хотя бы одно подтверждение признаков повреждения миокарда с помощью функционального или инструментального обследования) [5] по данным, полученным при осмотре и анализе медицинской документации, численность выборки уменьшилась до 421 чел. (средний возраст – 79,9±6,68 лет). Большинство включенных в исследование пациентов – 68,2% – составляли женщины (287 чел.). Рекомендованное врачом лечение определялось по записям в медицинской документации. Объем принимаемой медикаментозной терапии и уровень приверженности к лечению изучены с помощью теста Морис-ки–Грина, при проверке домашних аптечек и определении соответствия назначенной терапии ее результатам.

Регистрация сопутствующих заболева- ний проводилась при наличии диагноза в медицинской документации и/или выявлении у пациента характерных признаков при осмотре и опросе.

В статистическом анализе с использованием компьютерной программы SPSS Statistics 17.0 применяли тест Колмогорова–Смирнова (проверка нормальности распределения), критерии Манна–Уитни (анализ качественных данных и показателей с распределением, отличающимся от нормального) и Спирмена – для расчета коэффициента корреляции (rS). Цифровые данные в абсолютных величинах описаны в виде M± σ , где M – среднее выборочное, σ – стандартное отклонение. Данные, выраженные в относительных величинах, представлены в виде M±tхm (M – доля (процент), tхm – доверительный интервал, где t – величина нормализованного отклонения, соответствующая вероятности безошибочного прогноза 95%, m – ошибка репрезентативности для относительной величины).

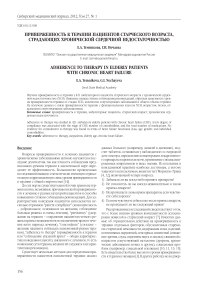

Рис. 1. Распределение больных по выраженности стадии ХСН и ФК (по NYHA)

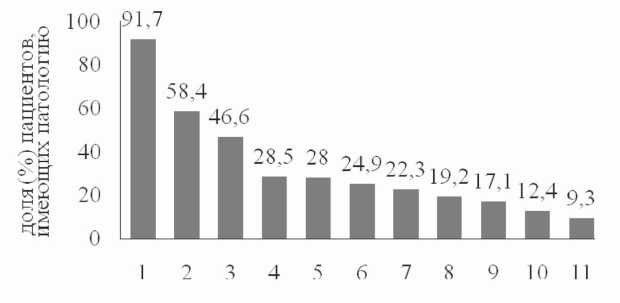

Рис. 3. Количество препаратов, назначенных специалистами различного профиля амбулаторным больным старческого возраста с ХСН

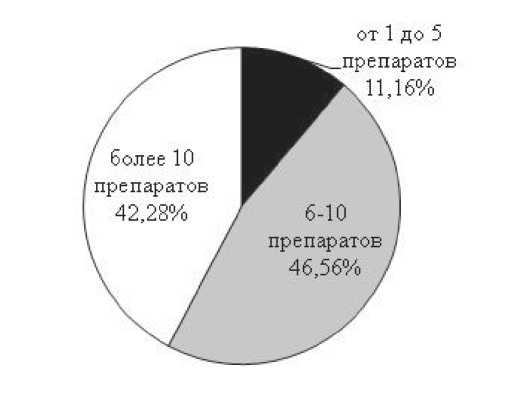

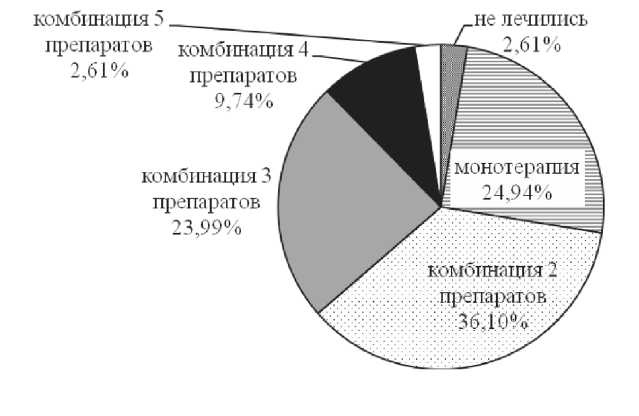

Рис. 4. Режимы лечения пациентов с ХСН в исследованной выборке

Таблица 1

Препараты для лечения ХСН, назначаемые пациентам

|

Классы лекарственных препаратов |

Доля пациентов, получавших препараты |

|||

|

Исследуемая выборка, % |

ЭПОХА (2002), % |

ЭПОХА-О-ХСН, % |

IMPROVEMENT-HF, % |

|

|

ИАПФ |

86,9 |

53,2 |

75,0 |

71,2 |

|

Диуретики |

55,8 |

24,2 |

41,5 |

84,6 |

|

БАБ |

32,8 |

20,3 |

57,8 |

38,2 |

|

АА |

23,0 |

1,3 |

1,7 |

14,7 |

|

СГ |

22,6 |

7,9 |

5,8 |

38,2 |

Примечание: ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; БАБ – β-адреноблокаторы; АА – антагонисты альдостерона; СГ – сердечные гликозиды.

Результаты и обсуждение

Большинство обследованных пациентов (262 чел.) имели II А стадию ХСН по классификации В.Х. Василенко и Н.Д. Стражеско (1935) и II, III функциональный классы (ФК) ХСН по классификации NYHA (1994) – 236 и 170 чел. соответственно. I стадия ХСН диагностирована только у четырех пациентов. I ФК не был выявлен ни у одного из обследованных (рис. 1).

Установленные нами различия между распределением больных с ХСН по выраженности стадии и тяжести ФК можно объяснить типом выборки – анализировались данные амбулаторных карт лиц, имевших клинические проявления ХСН, обратившихся за помощью и наблюдавшихся у врача с этим диагнозом. Кроме того, несоответствие стадии ХСН и тяжести ФК объяснимо тем, что ФК оценивается по уровню толерантности к физической нагрузке [5], на которую, в отличие от стадии ХСН, могут влиять и степень компенсации сердечной недостаточности, и другие факторы. В то же время стадия заболевания определяется степенью поражения сердца и не всегда напрямую связана с ФК.

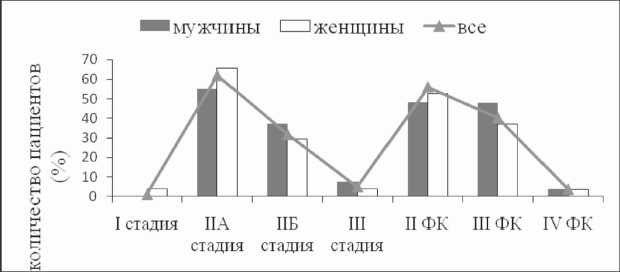

У каждого обследованного имелось в среднем 5,8±1,8 сопутствующих заболеваний. Из некардиальной сопутствующей патологии наиболее часто выявлялись: дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – 386 чел., остеоартроз различных локализаций – 246 чел., хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 196 чел. (рис. 2). По частоте сопутствующей патологии гендерные различия выявлены только для атеросклероза сосудов нижних конечностей и заболеваний глаз, которые статистически значимо чаще встречались у мужчин (р=0,02; р<0,001). Последнее могло быть связано с более частыми осмотрами мужчин узкими специалистами при обязательной диспансеризации участников Великой Отечественной войны.

По данным медицинской документации, у большинства обследованных имели место политерапия и полипрагмазия (рис. 3).

При этом для лечения ХСН в среднем каждый пациент получал 2,2±1,1 препаратов основной группы, а для лечения коморбидной патологии (включая средства для наружного применения) врачами назначалось около 7 препаратов дополнительно. В 72,4±4,3% (305 чел.) терапия ХСН была комбинированной (рис. 4).

При опросе пациентов и анализе содержимого домашних аптечек выявлено значительное количество имевшихся препаратов (минимум – 2, максимум – 79, мода – 11). Большое количество препаратов даже при значительном объеме назначений могло накопиться у пациентов только при постоянном нарушении схемы приема лекарств и регулярном получении их по льготным рецептам. В аптечках отдельных пациентов число препаратов для терапии сопутствующей патологии достигало 78 наименований (в среднем 8,7±7,16).

При опросе по тесту Мориски–Грина установлено, что комплаентными к проводимой терапии были только 18,1±3,7% пациентов (76 чел.). Выявлена слабая по силе отрицательная взаимосвязь уровня комплаентности со стадией ХСН (rS=–0,121; p=0,01), количеством принимаемых лекарственных препаратов (rS=–0,115; p=0,02) и общим числом диагностированных у пациента нозологических форм (rS=–0,096; p=0,05). То есть, приверженность к лечению оказалась тем ниже, чем тяжелее была стадия ХСН, имелось больше коморбидной патологии и назначалось большее количество медикаментозных средств. Не выявлено статистически значимых корреляционных связей между уровнем комплаентности и другими изученными показателями (полом, возрастом, наличием отдельных сопутствующих заболеваний, ФК ХСН).

Так как все пациенты в анализируемой выборке уже наблюдались врачами и имели рекомендации по медикаментозной терапии, оценка эффективности проводимой терапии может не только отражать правильность назначений, но и давать ориентировочное представление о степени соблюдения пациентами рекомендаций. Анализ медикаментозного лечения, проводимого амбулаторным пациентам старческого возраста, показал, что препараты основной группы средств, рекомендованных для лечения ХСН, назначались не реже (табл. 1), а некоторые (ингибиторы АПФ, антагонисты альдостерона) – чаще, чем в других исследованиях, проведенных в России ранее [1, 2].

В нашем исследовании при осмотре 235 пациентов, получавших диуретики, симптомы задержки жидкости сохранялись у 87,2±4,3% лиц, получавших препараты (205 чел.), а в 77,5±7,0% случаев (107 из 138 пациентов) при назначении БАБ не только не достигалась целевая частота сокращений сердца, но и сохранялась тахикардия. Это указывало на отсутствие эффекта лечения у больных, которым эти препараты были рекомендованы. Можно было бы предположить связь неудовлетворительных результатов лечения с использованием неадекватных доз препаратов, однако данные опроса обследованных лиц с помощью теста Мориски–Грина, приведенного ранее, свидетельствовали о том, что подавляющее большинство пациентов просто не принимали препараты регулярно. Интересно, что число пациентов, у которых медикаментозная терапия была неэффективной, и тех, кто не соблюдал рекомендации, отличалось незначительно.

Признаком неудовлетворительного качества терапии считается также частота госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН. Учет причин стационарного лечения нами выполнен ретроспективно – по анамнезу и данным медицинской документации, так как диагноз ХСН в российской практике не выставляется в качестве основного. В случаях, когда удалось ретроспективно установить основную причину госпитализации, у 20,7±3,9% пациентов (87 чел.) ей оказалась декомпенсация ХСН; в 8,6±2,7% случаев (36 чел.) – нарастание функционального класса стенокардии; в 7,4±2,5% (31 чел.) – обострение ХОБЛ; в 6,4±2,3% (27 чел.) – пневмония. Таким образом, декомпенсация ХСН явилась самой частой причиной лечения в условиях стационара. При этом нарастание коронарной недостаточности, развитие пневмонии и обострение ХОБЛ могли возникнуть у пациентов вторично – как результат декомпенсации ХСН, а затем уже доминировать в клинической картине. Методом корреляционного анализа выявлена статистически значимая, хотя и слабая, отрицательная взаимосвязь между степенью приверженности к терапии, определенной по тесту Мориски–Грина, и количеством госпитализаций у пациентов в течение года (rS=–0,151; p=0,002). Было подтверждено, что при лучшей приверженности к терапии частота курсов стационарного лечения была ниже.

Заключение

В изученной нами выборке амбулаторных пациентов старческого возраста, наблюдавшихся в территориальных поликлиниках Омска по поводу ХСН, приверженность к назначаемому лечению составила всего 18,1±3,7%. Степень соблюдения рекомендаций не зависела от пола, возраста, отдельных сопутствующих заболеваний, ФК ХСН (по NYHA). Вместе с тем установлена слабая, но статистически значимая отрицательная корреляционная связь со стадией ХСН, количеством принимаемых лекарственных препаратов и общим числом сопутствующих заболеваний. Низкая приверженность к лечению значительно ухудшала результаты терапии больных (сохранение симптомов декомпенсированной ХСН, высокая частота госпитализаций).

Для улучшения качества лечения лиц старческого возраста с ХСН необходимо продуманное назначение рекомендованных средств для лечения ХСН с учетом сопутствующей патологии и объема медикаментозной терапии, необходимой больному. Для выявления причин недостаточной эффективности лечения целесообразно использование теста Мориски–Грина с целью определения степени комплаентности больных. Крайне важными для улучшения результатов ведения больных старческого возраста, страдающих ХСН, являются меры, направленные на повышение приверженности больных к лечению. Считается, что наибольшую эффективность в этом плане дает терапевтическое обучение пациентов и/или их социального окружения.

Список литературы Приверженность к терапии пациентов старческого возраста, страдающих хронической сердечной недостаточностью

- Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -336 с.

- Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю. Как мы диагностируем и лечим сердечную недостаточность в реальной клинической практике в начале XXI века? Результаты исследования IMPROVEMENT HF//Consilium medicum. -2001.-№ 2. -С. 65-72.

- Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Старостина Е.Г. Проблемы взаимодействия врача и пациента и контроль артериальной гипертонии в России. Основные результаты научно-практической программы АРГУС2//Кардиология. -2007. -№ 3. -С. 38-47.

- Конради А.О., Полуничева Е.В. Недостаточная приверженность к лечению артериальной гипертензии: причины и пути коррекции//Артериальная гипертензия. -2004. -№ 3 (10). -С. 137-143.

- Национальные Рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр) [Электронный ресурс]. -URL: http://medic.ossn.ru/upload/ossn_pdf/Recomend/Guidelines%20SSHF%20rev.3.01%202010.pdf (дата обращения 02.12.2011).

- Фомин И.В., Беленков Ю.Н., Марев В.Ю. и др. Распространенность хронической сердечной недостаточности в Европейской части Российской Федерации -данные ЭПО ХАХСН//Сердечная недостаточность. -2006. -Т. 37, № 3. -С. 112-115.

- Evangelista L., Doering L.V., Dracup K. et al. Compliance behaviors of elderly patients with advanced heart failure//J. Cardiovasc. Nurs. -2003. -Vol. 18, No. 3. -P. 197-206.

- Hill M., Houston N. Adherence to antihypertensive therapy//Izzo J., Black H.R. Hypertension Primer. -Dallas, TX: Council on High Blood Pressure Research; American Heart Association, 1999. -P. 349-351.

- Kardas P.J. Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections//J. Antimicrob. Chemother. -2002. -No. 49. -P. 897-903.

- Krumholz H.M., Butler J., Miller J. et al. Prognostic importance of emotional support for elderly patients hospitalized with heart failure//Circulation. -1998. -Vol. 97, No. 10. -P. 958-964.

- McGann P.E. Comorbidity in heart failure in the elderly//Clin. Geriatr. Med. -2000. -Vol. 16, No. 3. -P. 631-648.

- Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M. Concurrent and predictive validity of a selfreported measure of medication adherence//Med. Care. -1986. -Vol. 24, No. 1. -P. 67-74.

- Narain P., Rubenstein L.Z., Wieland G.D. et al. Predictors of immediate and 6month outcomes in hospitalized elderly patients. The importance of functional status//J. Am. Geriatr. Soc. -1988. -Vol. 36, No. 9. -P. 775-783.

- Simpson S.H., Eurich D.T., Majumdar S.R. et al. A metaanalysis of the association between adherence to drug therapy and mortality//BMJ. -2006. -Vol. 333, No. 7557. -P. 15.

- Vogels R.L., Scheltens P., SchroederTanka J.M. et al. Cognitive impairment in heart failure: a systematic review of the literature//Eur. J. Heart Fail. -2007. -Vol. 9, No. 5. -P. 440-449.

- Waeber B., Burnier M., Brunner H.R. How to improve adherence with prescribed treatment in hypertensive patients?//J. Cardiovasc. Pharmacol. -2000. -Vol. 36 (Suppl. 3). -P. 23-26.