Признаки аномального поведения ионосферы в 2003-2014 гг. на высотах слоя F1 над Иркутском

Автор: Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обнаружено аномальное повышение электронной концентрации Ne в зимние месяцы над Иркутском в отдельные годы периода 2003-2014 гг. Эффект проявился при сравнении экспериментальных значений, полученных с помощью Иркутского дигизонда, с модельными расчетами на высотах слоя F1 (120-200 км). Были найдены две аномальные временные зоны. Первая включает в себя 2003-2006 гг. и прилегает к периоду минимума солнечной активности. В этой зоне 2003 г. - год максимального проявления зимнего повышения Ne по всему периоду исследований. Вторая аномальная зона - 2012, 2013, 2014 гг. - включает в себя год максимума солнечной активности. Мы исследовали возможные причины, влияющие на изменение Ne зимой на высотах слоя F1 во все рассматриваемые годы. Обнаружено, что основным фактором, вызывающим зимние аномальные повышения Ne, являются значительные геомагнитные возмущения в отмеченные временные зоны.

Электронная концентрация, зимнее превышение ne, геомагнитная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142230075

IDR: 142230075 | DOI: 10.12737/szf-72202108

Текст научной статьи Признаки аномального поведения ионосферы в 2003-2014 гг. на высотах слоя F1 над Иркутском

Геомагнитные возмущения вызывают различные изменения в сложной системе атмосфера — ионосфера, воздействуя на электрические поля, температуру, ветер и газовый состав, и влияют на все ионосферные параметры.

В возмущенных условиях изменения газового состава термосферы распространяются от высоких широт к средним широтам и дальше к экватору и воздействуют на баланс процессов ионообразования и потерь. Конкретный эффект зависит от магнитной широты. В газовом составе возмущенной зоны отмечается существенное увеличение концентрации молекулярного азота и одновременное уменьшение концентрации атомарного кислорода [Buresova et al., 2002]. По измерения на спутниках [Goncharenko et al., 2006] известно, что нейтральный состав зоны возмущения также характеризуется уменьшением концентрации атомарного кислорода и существенным возрастанием концентрации молекулярного азота. Эти изменения наблюдаются не только летом в условиях солнечного минимума, но и в течение всего солнечного цикла во время возмущенных периодов. Измерения на спутнике SETA полной нейтральной плотности вблизи высоты 200 км выявляют ее увеличение более чем на 50 % в высоких широтах в течение геомагнитных штормов с существенным увеличением при движении в направлении экватора [Lastovicka, 2002].

Солнечное ионизирующее излучение проникает во все ионосферные области, и в соответствии с их газовым составом и различными структурными особенностями можно ожидать разной реакции каждой области на геомагнитные возмущения. Имеются многочисленные публикации, рассматривающие влияние геомагнитных штормов на ионосферу [Buresova, Lastovicka, 2001; Buresova et al., 2002;

Lastovicka, 2002, 2005; Кушнаренко и др., 2018] . Однако до сих пор нет ясного понимания некоторых механизмов, обусловливающих реакцию ионизации во время геомагнитных бурь, особенно в нижней части области F2 — на высотах слоя F1. Давно известно о существовании зимней аномалии, или сезонного эффекта [Уиттен, Поппов, 1977; Поляков и др., 1968; Физика верхней атмосферы, 1963] , которая выражается в значительном повышении электронной концентрации N e в зимние месяцы по сравнению с летними и связана с ионосферным слоем F2. Уиттен и Поппов [1977] так описывают это явление: «Зимняя аномалия характеризуется ростом N e в слое F (главным образом на средних широтах) в течение декабря–января–февраля. Причина этого явления неизвестна, но есть основания полагать, что оно имеет геомагнитный характер». Существуют современные работы, например [Yasyukevich et al., 2018] , посвященные проявлениям зимней аномалии в полном электронном содержании в периоды значительных геомагнитных возмущений. Статистическое исследование [Ратовский и др., 2018] показывает, что зимой во время геомагнитных бурь над Иркутском формируются наиболее сильные положительные возмущения электронного содержания в максимуме слоя F2 ( N m F2), а летом — наиболее сильные отрицательные возмущения N mF2. Это косвенно говорит об усилении зимней аномалии в N mF2 при увеличении геомагнитной активности.

Нами было выявлено аномальное повышение N e в зимние месяцы в отдельные годы периода 2003– 2014 гг. при сравнении массива электронной концентрации, полученного по измерениям с помощью Иркутского дигизонда, с модельными расчетами на высотах 120–200 км. Этот диапазон высот — часть нижней ионосферы (а конкретно области F), где при некоторых условиях образуется F1-слой. Далее в тексте термин «высоты F1-слоя» будет использоваться вместо термина «F1-слой», поскольку F1-слой не существует как отдельный слой зимой в невозмущенных условиях в средних широтах. Однако, согласно наблюдениям [Buresova et al., 2002; Полех и др., 2019] , во время достаточно сильных геомагнитных штормов F1-слой развивается даже зимой.

Мы решили исследовать временные периоды, когда проявляются эти аномальные повышения N e на высотах слоя F1 в указанные годы, и обозначить вызывающие их причины. Целью этого исследования является расширение знаний о реакции ионосферной области F1 на геомагнитные возмущения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

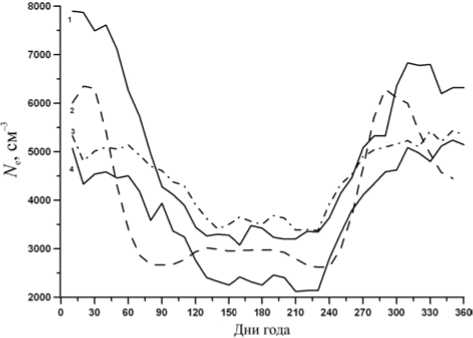

Для расчетов была использована полуэмпириче-ская модель (ПЭМ), описывающая связь N e с характеристиками термосферы [Щепкин и др., 1997] . На рис. 1 для ст. Иркутск показаны годовые изменения в 2003 г. экспериментальных и модельных значений электронной концентрации в 12 LT на высоте 200 км, характеризующейся наиболее выраженными суточными и сезонными вариациями N e в связи с изменением солнечной и геомагнитной активности.

Рис. 1 . Сравнение экспериментальных и модельных значений N e (2003 г., 200 км, 12 LT): 1 — дигизонд; 2 — модель IRI [Bilitza, 2017] ; 3, 4 — модель ПЭМ [Щепкин и др., 1997] с разными коэффициентами

Экспериментальные и модельные значения N e приведены для дней года 10, 20, ..., 360. Видно, что измеренные в зимние месяцы значения N e существенно, в 1.5–2 раза, превышают модельные значения. Поскольку модельные значения N e прошли детальную проверку путем сравнения с экспериментальными данными, полученными на ряде станций средних широт [Щепкин и др., 2005, 2007, 2008, 2009] для разных уровней солнечной активности и разных сезонов, не приходится сомневаться в корректности модельных расчетов.

В нашей работе проводится исследование возможных причин аномального повышения N e в зимних условиях на высотах слоя F1 в средних широтах (Иркутск) в годы с разной солнечной активностью периода 2003–2014 гг.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА С ВЫСОТОЙ

Зимнее аномальное превышение N е над ожидаемыми значениями уменьшается при снижении высоты с 200 до 120 км. В качестве примера приведем в табл. 1 экспериментальные данные N ex (диги-зонд) для нескольких зимних дней января 2003 г., 12 LT, в сравнении с рассчитанными по ПЭМ [Щепкин и др., 1997] значениями электронной концентрации N clc .

Характер высотного изменения электронной концентрации свидетельствует о том, что одной из причин вариаций N е является, по-видимому, аномальное повышение содержания атомарного кислорода. Относительное содержание [O] имеет важное аэрономическое значение, определяющее параметры ионосферы в конкретных условиях [Щепкин, Климов, 1980] . Действительно, относительное содержание атомарного кислорода изменяется с высотой именно таким образом: оно очень мало на высотах 120–150 км (10–30 % от концентраций молекул кислорода [O2] и азота [N2]), но быстро растет с высотой и в интервале 180–250 км сравнивается с концентрацией [N2] с максимальными значениями в районе 200 км. Характерно, что высотное изменение концентрации [О] сильно зависит от гелиогеофизиче-ских условий.

Таблица 1

Значения N eхи N clc (×10 2 ) для отдельных дней января 2003 г., 12 LT, Иркутск

|

Высота, км |

14.01.2003 |

15.01.2003 |

16.01.2003 |

17.01.2003 |

||||

|

N ex |

N clc |

N ex |

N clc |

N ex |

N clc |

N ex |

N clc |

|

|

120 |

7.70 |

8.60 |

7.80 |

8.60 |

7.80 |

8.60 |

7.90 |

8.70 |

|

130 |

8.60 |

10.2 |

8.70 |

10.3 |

8.70 |

10.4 |

8.80 |

10.4 |

|

140 |

12.7 |

11.9 |

12.7 |

12.0 |

11.0 |

12.1 |

11.5 |

12.2 |

|

150 |

18.3 |

13.9 |

17.5 |

14.1 |

13.6 |

14.2 |

14.7 |

14.3 |

|

160 |

26.5 |

16.7 |

24.2 |

16.8 |

17.1 |

17.1 |

18.8 |

17.2 |

|

170 |

38.0 |

20.6 |

34.9 |

20.8 |

22.1 |

21.1 |

24.7 |

21.2 |

|

180 |

52.3 |

25.9 |

51.3 |

26.2 |

31.0 |

26.5 |

34.2 |

26.6 |

|

190 |

68.0 |

33.7 |

72.1 |

34.0 |

49.4 |

34.4 |

50.7 |

34.4 |

|

200 |

84.1 |

43.2 |

94.5 |

43.5 |

75.0 |

44.0 |

74.2 |

43.9 |

МЕТОД И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Чтобы проследить, как изменяется полуденная концентрация [O] на высоте 200 км в годы с разной солнечной активностью, мы с помощью ПЭМ оценили ежедневные значения k 1 для периода 2003–2014 гг.; k 1 является отношением реального значения концентрации атомарного кислорода, нужного для согласования модельных значений N e с экспериментальными, к значению [O] по рабочей модели термосферы. Для определения k 1 используется уравнение ПЭМ [Щепкин и др., 2009] :

N e / N av = X 1 + X 2 [ n 1 / ( 5 n 2 + n 3 ^ +

+ X з ( nJ n з ) 0.5 ( cos xf + (1) + X 4 exp [- ( T ex - 600 ) / 600 ] + X 5 ( E / E 0 ) .

Здесь Nav — среднее значение Ne по всему объему использованных данных отдельно для каждой высоты; Xj — коэффициенты уравнения модели; n1, n2, n3 — концентрации атомарного кислорода, молекулярных кислорода и азота в модели термосферы соответственно; Tex — температура экзосферы; χ — зенитный угол Солнца; E0 — энергия потока ионизирующего излучения в максимуме солнечной активности [Tobiska, Eparvier, 1998]. В рабочих расчетах по ПЭМ была использована модель термосферы NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002]. Измерения Ne, полученные с помощью Иркутского дигизонда, брались для дневных часов на высотах 120, 130, ..., 190, 200 км в период 2003–2014 гг. Значения индексов F10.7 и Ар взяты из базы данных WDC в Киото []. В ПЭМ использовались коэффициенты, соответствующие определенным годам, для которых рассчитывались величины k1. По этим данным можно оценить искомые величины k1, приведенные в табл. 2. Чтобы сделать таблицу более компактной, значения k1 представлены для двух зимних месяцев (январь, февраль) через пять дней, в остальной период через двадцать дней. Полученные оценки k1 помогут понять, могут ли аномальные повышения Nex, если они существуют в другие годы рассматриваемого периода, в какой-то степени объясняться поведением относительного содержания [O].

Проанализируем приведенные в табл. 2 изменения относительной концентрации [O] в годы с разной солнечной активностью.

k1 в 2004–2006 гг.

В зимние месяцы этих лет существует превышение реальных концентраций [O] над модельными: в январе–феврале 2004 г. k 1 изменялось от 1.1 до 1.8. В 2005 г. и в 2006 г. k 1 принимает значения от 1.1 до 1.5 в основном в зимние месяцы. В остальное время года значения k 1 изменялись около 1, т. е. в согласии с модельным описанием.

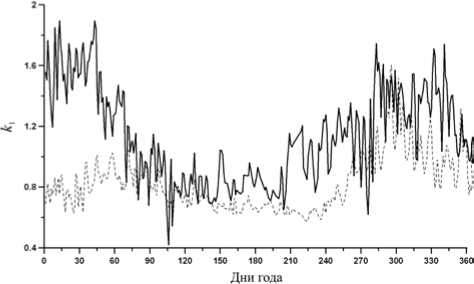

k1 в 2003 г. и в годы минимума

На рис. 2 показаны два массива данных k 1 : для аномального геомагнитно-возмущенного 2003 г. [Панасюк и др., 2004] и геомагнитно-спокойного 2009 г. Весь зимний период 2003 г. характеризуется значениями k 1, превышающими 1, — от 1.3 до 1.8. Они намного больше величин k 1 в 2009 г. Это превышение k 1 над 1, хотя и в меньшей степени, характерно и для конца 2003 г.

Подразумевается, что в указанные периоды реальная концентрация атомарного кислорода превышает модельную в 1.5–2 раза, т. е. в 2003 г. нужно увеличить концентрацию [O] в модели термосферы, чтобы согласовать модельные N e с наблюдаемыми.

Годы длительного минимума (2007–2009 гг.) характеризуются довольно спокойными геомагнитными условиями. Этим условиям соответствуют и величины k 1: в два зимних месяца 2007 г. их значения 0.7–1.0. В другие годы минимума (2008, 2009) значения k 1 также близки к 1.

К геомагнитно-спокойным можно отнести и 2010 и 2011 гг., когда значения k 1 в зимний период находятся около 1. Таким образом, модель хорошо описы-

Рис. 2. Значения k 1 в 2003 г. (сплошная линия) и в 2009 г. (штрихи), 200 км, 12 LT

Таблица 2

Значения k 1, высота 200 км, 12 LT, Иркутск

k1 в 2012–2014 гг.

Относительное содержание [O] в зимние месяцы больше 1 и для всех лет изменяется примерно одинаково — от 1.1 до 1.5.

ИЗМЕНЕНИЕ r=Nеx/Nclc В ГОДЫ С РАЗНОЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

С помощью ПЭМ [Щепкин и др., 2009] были рассчитаны полуденные значения N clc в зимние месяцы (в дни года D =1, 2, ..., 60) периода 2003– 2014 гг. на высоте 200 км. В табл. 3 представлены отношения r экспериментальных значений электронной концентрации (дигизонд) к рассчитанным по модели: r = N еx / N clc . Чтобы уменьшить таблицу, значения r приведены для десяти дней января, а затем для каждого пятого зимнего дня. Рассмотрим изменения r в исследуемый период, чтобы выявить годы, когда присутствуют зимние повышения N ex .

r в 2003–2006 гг.

С 2003 по 2006 г. все значения r превышают 1, но самые большие r наблюдаются в 2003 г. — от 1.3 до 2.3. В январе и феврале 2003 г. присутствуют геомагнитные возмущения, характеризующиеся среднедневными Ар-индексами 27, 32, 39, 48, 56, 67 []. Значительные геомагнитные события со среднедневными Ар-индексами 37, 48, 58, 66, 84 наблюдались и в зимние месяцы 2004 и 2005 гг. Отношение Nеx/Nclc в эти годы изменялось от 1.0 до 1.8, что также подтверждает зависимость r от интенсивности геомагнитных возмущений.

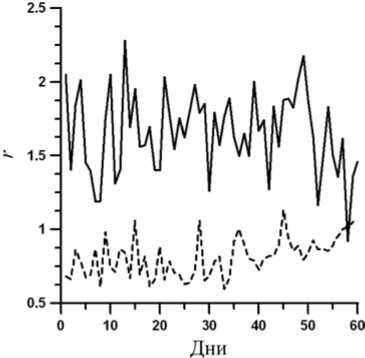

r в 2003 и 2007 гг.

В последнем цикле солнечной активности (с максимумом в 2014 г.) самый геомагнитно-возмущенный год — 2003 [Панасюк и др., 2004] , а самый геомагнитно-спокойный период — годы минимума (2007–2009 гг.). На рис. 3 для этих лет показаны полуденные изменения r на высоте 200 км зимой. Значения N еx аномально высоки в январе– феврале 2003 г.: r изменяется от 1.3 до 2.3, в то же время в 2007 г. величины r весь зимний период намного ниже.

Большие значения N ex в зимние месяцы 2003 г. можно объяснить влиянием изменения интенсивности УФ-радиации: в 2003 г. в январе и феврале среднемесячные величины индекса солнечной активности F 10.7 составляли 139 и 121 при среднегодовом значении 123. В 2007 г. в январе и феврале аналогичные значения F 10.7 — 83 и 78, среднегодовой индекс — 74, т. е. величины F 10.7 гораздо ниже, чем в 2003 г.

Таблица 3

Отношение r = N еx/ N clc (январь, февраль), 200 км, 12 LT, Иркутск

|

День года |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

1 |

2.05 |

1.54 |

1.10 |

1.53 |

0.91 |

0.81 |

0.68 |

0.71 |

1.08 |

1.39 |

1.09 |

0.97 |

|

2 |

1.40 |

1.85 |

1.76 |

1.85 |

1.26 |

0.74 |

0.67 |

0.73 |

1.05 |

1.33 |

1.16 |

1.14 |

|

3 |

1.84 |

1.67 |

1.27 |

1.80 |

1.42 |

0.84 |

0.86 |

0.61 |

0.84 |

1.75 |

1.20 |

1.50 |

|

4 |

2.01 |

1.28 |

1.55 |

1.35 |

1.16 |

0.76 |

0.78 |

0.97 |

1.06 |

1.44 |

1.30 |

1.02 |

|

5 |

1.45 |

1.95 |

1.50 |

1.32 |

1.10 |

0.99 |

0.68 |

0.78 |

0.96 |

1.10 |

1.33 |

0.93 |

|

6 |

1.40 |

1.66 |

1.00 |

1.36 |

1.04 |

0.91 |

0.69 |

0.86 |

0.93 |

1.39 |

1.49 |

1.17 |

|

7 |

1.20 |

1.60 |

1.34 |

1.42 |

1.17 |

1.09 |

0.86 |

0.73 |

1.53 |

1.48 |

1.75 |

1.00 |

|

8 |

1.20 |

1.50 |

0.70 |

1.09 |

1.04 |

0.82 |

0.61 |

0.81 |

1.35 |

1.64 |

1.45 |

1.47 |

|

9 |

1.76 |

1.74 |

1.14 |

1.20 |

0.96 |

1.01 |

0.98 |

0.68 |

1.18 |

1.21 |

1.58 |

1.03 |

|

10 |

2.05 |

1.80 |

0.94 |

1.19 |

1.03 |

0.81 |

0.75 |

0.98 |

1.26 |

1.58 |

1.30 |

1.09 |

|

15 |

1.95 |

1.62 |

1.53 |

0.83 |

1.28 |

0.99 |

1.06 |

0.74 |

0.83 |

1.53 |

1.41 |

1.27 |

|

20 |

1.40 |

1.45 |

1.22 |

1.34 |

0.94 |

0.72 |

0.88 |

0.90 |

0.87 |

1.25 |

1.52 |

1.45 |

|

25 |

1.62 |

1.68 |

1.37 |

0.92 |

0.70 |

0.86 |

0.63 |

0.47 |

0.94 |

1.28 |

1.31 |

1.19 |

|

30 |

1.26 |

1.36 |

1.47 |

1.11 |

0.98 |

0.97 |

0.69 |

0.83 |

0.84 |

1.48 |

1.41 |

1.33 |

|

35 |

1.62 |

1.47 |

1.08 |

1.67 |

0.86 |

0.85 |

0.92 |

0.76 |

1.10 |

1.32 |

1.41 |

1.10 |

|

40 |

1.67 |

1.32 |

1.00 |

1.01 |

0.92 |

0.79 |

0.73 |

0.96 |

0.90 |

1.06 |

1.27 |

1.33 |

|

45 |

1.88 |

1.36 |

1.36 |

0.95 |

0.94 |

1.16 |

1.13 |

1.21 |

0.58 |

1.33 |

1.49 |

1.32 |

|

50 |

1.87 |

1.28 |

1.57 |

1.16 |

1.02 |

1.16 |

0.84 |

0.95 |

0.99 |

1.36 |

1.19 |

1.58 |

|

55 |

1.51 |

1.12 |

1.24 |

1.34 |

0.98 |

0.88 |

0.89 |

1.12 |

1.02 |

1.18 |

0.84 |

1.27 |

|

60 |

1.46 |

1.12 |

1.05 |

1.11 |

1.21 |

1.16 |

0.81 |

1.25 |

0.88 |

1.11 |

1.22 |

1.26 |

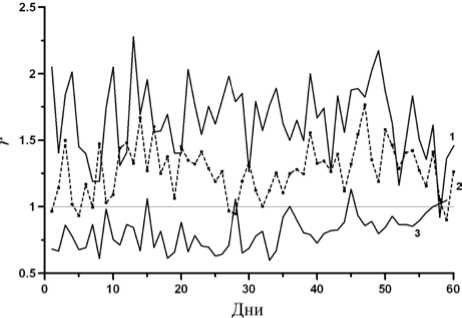

Рис. 3. Значения r = N еx/ N clc в 2003 г. (сплошная линия) и 2007 г. (штрихи), 200 км, 12 LT. На оси Х — номера зимних дней в году

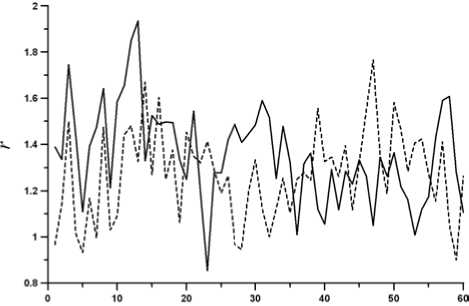

r в 2012–2014 гг.

Значения r во все эти годы зимой выше 1 и изменяются от 1.0 до 1.6, в 2012 г. имеются отдельные выбросы до 1.9 (см. рис. 4). Можно уверенно говорить о зимнем аномальном повышении N ех в этот период на высотах слоя F1.

В январе 2012 г. значения r выше, чем в 2014 г., на который пришелся максимум солнечной активности, и изменяются от 1.1 до 1.9. Рассмотрев изменения k 1 (табл. 2) для этих лет, приходим к выводу, что относительное содержание [O] в зимние месяцы изменялось в эти годы примерно одинаково — от 1.1 до 1.5, т. е. изменение [O] в данный период не является решающим при объяснении повышений r в 2012 г.

Что касается влияния изменения солнечной активности, то в 2012 г. среднегодовое значение F 10.7 — 120, а среднемесячные значения в январе и феврале — 129 и 104. В 2014 г. среднегодовой F 10.7 — 46, средне-

Существуют и другие факторы, воздействующие на повышения N e, такие как повышенные значения [O] в 2003 г., а также наличие значительных геомагнитных возмущений в эти месяцы в сравнении с 2007 г. Предстоит выяснить, какая причина выйдет на первое место по значимости, при анализе повышенных величин электронной концентрации в другие исследуемые годы.

r в 2010 и 2011 гг.

В основном значения r находятся около 1, лишь в первые четырнадцать дней января в 2011 г. r изменяется от 1.0 до 1.5, а в 2010 г. r больше 1 в последние две недели февраля. На эти периоды приходятся геомагнитные возмущения: в первом случае со среднедневным индексом А р =32, во втором случае с А р =32 и 48.

Дни

Рис. 4. Значения r = N еx/ N clc в 2012 г. (сплошная линия) и в 2014 г. (штрихи), 200 км, 12 LT. На оси Х — номера зимних дней в году

месячные для января и февраля — 155 и 166 соответственно, т.е. значительно выше, чем в 2012 г. При этом r в 2012 г. в зимние месяцы выше, чем в 2014 г. — году максимума солнечной активности, т. е. большая величина индекса F 10.7 не является основным фактором значительного повышения N e в 2012 г. При рассмотрении геомагнитной обстановки этих лет выясняется, что наиболее возмущенные условия приходятся именно на январь 2012 г.: их характеризуют среднедневные индексы А р=39, 56, 67, 80, 154. В последующие годы (2013, 2014) геомагнитная активность снижается. Значит, именно геомагнитная обстановка является основной причиной больших величин N e в январе 2012 г. по сравнению с январем 2014 г. — года максимума. Картина меняется в феврале (рис. 4), поскольку геомагнитные возмущения в 2014 г. (среднедневные индексы А р=27, 39, 48, 56, 80, 90) более интенсивны по сравнению с 2012 г. ( А р =32, 39, 48, 56). Как следствие, величины r в феврале 2014 г. значительно выше, чем в 2012 г. Таким образом, на первый план при объяснении зимних повышений N e на высотах слоя F1 выдвигается такой фактор, как интенсивность геомагнитных возмущений.

Рассмотрение первого периода зимнего повышения N e (2003–2006 гг.) подтверждает вывод, что и в этот отрезок времени значительные геомагнитные возмущения — основной фактор, вызывающий самые большие повышения N e и зимой 2003 г., и по всему рассматриваемому периоду. Отметим, что на 2003 г. приходятся экстремальные геомагнитные события [Панасюк и др., 2004] .

Таким образом, выявлены две временные зоны зимнего повышения N еx на высотах слоя F1: первая (2003–2006 гг.) прилегает к минимуму солнечной активности, во вторую зону (2012–2014 гг.) входит год максимума солнечной активности. Во второй временной зоне геомагнитные возмущения имеют меньшую интенсивность, чем в первой. Как результат, величины r во второй временной зоне ниже.

Мы рассматриваем обнаруженные повышения электронной концентрации в найденных временных зонах исследуемого периода как реакцию нижней части области F (на высотах слоя F1) на проявление зимней аномалии в верхней части области F во время значительных геомагнитных возмущений.

На рис. 5 показаны кривые r (зимние дни), соответствующие двум экстремально геомагнитновозмущенным годам — 2003 и 2014 и геомагнитноспокойному году минимума 2007. Аномальные повышения N e проявляют себя в 2003 г. самыми высокими значениями r по всему исследуемому периоду.

ВЫВОДЫ

-

1. На средних широтах (ст. Иркутск) в период 2003–2014 гг. обнаружены две временные зоны зимнего повышения электронной концентрации на высотах слоя F1: первая (2003–2006 гг.) — вблизи минимума солнечной активности, вторая (2012–2014 гг.) включает в себя год максимума. Эти зимние повышения N e можно рассматривать как отклик нижней

-

2. Анализ возможных причин, влияющих на аномальное зимнее повышение N е во все годы исследуемого периода 2003–2014 гг., показывает, что основной фактор, вызывающий данное явление на высотах слоя F1, — наличие значительных геомагнитных возмущений в зимние периоды в отмеченные выше временные зоны.

-

3. В спокойных геомагнитных условиях рабочие модели достаточно верно описывают аэрономиче-скую обстановку на высотах ионосферного слоя F1.

Рис. 5. Значения r=Nеx/Nclc в 2003 г. (1), в 2014 г. (2) и в 2007 г. (3), 200 км, 12 LT. На оси Х — номера зимних дней в году части области F (высоты слоя F1) на проявление зимней аномалии в верхней части области во время значительных геомагнитных возмущений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект «Изучение состояния и динамики атмосферы Земли на различных временных масштабах под влиянием геофизических, космических и антропогенных воздействий»). Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [http//ckp-rf.ru/ckp/3056].

Список литературы Признаки аномального поведения ионосферы в 2003-2014 гг. на высотах слоя F1 над Иркутском

- Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М. Эффекты геомагнитных бурь в слое F1 в разные периоды солнечной активности (ст. Иркутск). Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58, № 2. С. 211–216. DOI: 10.7868/S0016794018020062.

- Панасюк М.И., Кузнецов С.Н., Лазутин Л.Л., и др. Магнитные бури в октябре 2003 г. Коллаборация «Солнечные экстремальные события 2003 года» (СЭС–2003). Космические исследования. 2004. Т. 42, № 5. С. 509–554.

- Полех Н.М., Черниговская М.А., Яковлева О.Е. К вопросу о формировании слоя F1 во время внезапных стратосферных потеплений. Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 3. С. 140–152. DOI: 10.12737/szf-53201914.

- Поляков В.М., Щепкин Л.А., Казимировский Э.С., Ко-коуров В.Д. Ионосферные процессы. Новосибирск: Наука, 1968. 536 c.

- Ратовский К.Г., Клименко М.В., Клименко В.В. и др. Эффекты последействий геомагнитных бурь: статистический анализ и теоретическое объяснение. Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 4. C. 32–42. DOI: 10.12737/szf-44201804.

- Уиттен Р., Поппов И. Основы аэрономии. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. 408 с.

- Физика верхней атмосферы / Под ред. Дж.А. Ратклифа. М.: Физматгиз, 1963. 504 с.

- Щепкин Л.А., Климов Н.Н. Термосфера Земли. М.: Наука, 1980. 220 с.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Фрейзон И.А., Кузнецова Г.М. Связь электронной концентрации в средней ионосфере с состоянием термосферы. Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37, № 5. С. 106–113.

- Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Годовые вариации электронной концентрации в области F1 ионосферы. Солнечно-земная физика. 2005. Вып. 7. С. 62–65.

- Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П., Ра-товский К.Г. Интерпретация измерений электронной концентрации с помощью полуэмпирической модели. Солнечно-земная физика. 2007. Вып. 10. С. 92–94.

- Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П., Ратовский К.Г. Аппроксимация данных по измерениям электронной концентрации в средней ионосфере при низкой солнечной активности. Солнечно-земная физика. 2008. Вып. 11. С. 66–69.

- Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М, Кушнаренко Г.П. Модельное описание электронной концентрации в средней ионосфере. Солнечно-земная физика. 2009. Вып. 13. С. 14–18.

- Bilitza D., Altadill D., Truhlik V., et al. International Ref-erence Ionosphere 2016: From ionospheric climate to real-time weather predictions. Space Weather. 2017. Vol. 15. P. 418–429. DOI: 10.1002/2016SW001593.

- Buresova D., Lastovicka J. Changes in the F1 region elec-tron density during geomagnetic storms at low solar activi-ty. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2001. Vol. 63. P. 537–544. DOI: 10.1016/S1364-6826(00)00167-X.

- Buresova D., Lastovicka J., Altadill D., Miro G. Daytime electron density at the F1-region in Europe during geomag-netic storms. Ann. Geophys. 2002. Vol. 20. P. 1007–1021. DOI: 10.5194/angeo-20-1007-2002.

- Goncharenko L., Salah J. Crowley G., et al. Large varia-tions in the thermosphere and ionosphere during minor geomagnetic disturbances in April 2002 and their associa-tion with IMF By J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111, A03303. DOI: 10.1029/2004JA010683.

- Lastovicka J. Monitoring and forecasting of ionospheric space weather effects of geomagnetic storms. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002. Vol. 64. P. 697–705. DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00031-7.

- Lastovicka J. On the role of solar and geomagnetic ac-tivity in long-term trends in the atmosphere–ionosphere system. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2005. Vol. 67. P. 83–92. DOI: 10.1016/j.jastp.2004.07.019.

- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. (GTD7-2000) NRLMSISE-00 Empirical model of the atmosphere: sta-tistical comparisons and scientific issues. J. Geophys. Res. 2002. Vol. 107, no. A12. P. 1469. DOI: 10.1029/2002JA009430.

- Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV. Solar Phys. 1998. Vol. 147, no. 1. P. 147–159. DOI: 10.1023/ A:1004931416167.

- Yasyukevich Y., Yasyukevich A., Ratovsky K., et al. Winter anomaly in NmF2 and TEC: when and where it can occur. J. Space Weather Space Clim. 2018. Vol. 8, no. A45. DOI: 10.1051/swsc/2018036.

- URL: http//ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 31 марта 2021 г.).

- URL: http//wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp (дата обращения 31 марта 2021 г.).