Проблема цифрового неравенства: особенности и пути решения в Российской Федерации

Автор: Блиничкина Н.Ю.

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследуется влияние цифрового неравенства на уровень доходов населения и актуализация проблемы бедности. На основе данных по странам мира выявлена прямо пропорциональная взаимосвязь между уровнем процветания в стране и уровнем ее готовности к использованию возможностей цифровизации. Проведен анализ цифровой дифференциации в России по федеральным округам. Выявлена взаимосвязь между размерами доходов населения и широкополосным доступом к интернету. Определены субъекты федерации, в наибольшей мере нуждающиеся в государственной поддержке и изучении проблем, возникших в процессе реализации программ снижения цифрового неравенства. Делается предложение о необходимости усиления образовательных и просветительских программ, обеспечивающих цифровую грамотность населения с целью повышения мотивации индивидов к использованию возможностей цифровизации, существующих в России и позволяющих улучшить качество жизни и повысить доход домохозяйств.

Цифровизация, экономическое развитие, социальное неравенство, бедность, экономическая безопасность, доходы населения, уровень жизни населения, экономическая политика, экономическое процветание, цифровое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148331001

IDR: 148331001 | УДК: 338.2 | DOI: 10.18101/2304-4446-2025-2-28-36

Текст научной статьи Проблема цифрового неравенства: особенности и пути решения в Российской Федерации

Блиничкина Н. Ю. Проблема цифрового неравенства: особенности и пути решения в Российской Федерации // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2025. № 2. С. 28–36.

Развитие экономики в текущих условиях напрямую связано с развитием и применением цифровых технологий. Цифровизация проникает во все сферы жизни государства и общества и определяет условия и перспективы его существования. По различным оценкам, значительная часть национального дохода ведущих экономик мира, среди которых Индия, Китай, США и Япония, формируется при непосредственном использовании цифровых технологий [1, c. 1089], что позволяет говорить о соответствующем векторе развития всей мировой хозяйственной системы. В исследовании М. А. Русакова и Д. Д. Цыренова отмечается, что уже на текущем этапе цифровизации возникла прямая зависимость между развитием цифровой экономики и размером ВВП на душу населения [2].

Цифровой мир сформировался рядом с нами, параллельно с нашим физическим миром, но это создало не только выдающиеся возможности, но и породило целый ряд проблем, вызывающих самое пристальное внимание исследователей. В частности, опасение научного сообщества вызывает слишком стремительное ускорение процессов цифровизации [3], конфликты, возникающие на ее фоне [4– 5], и неготовность к эффективному использованию ее результатов [6–7].

Само существование цифровой реальности параллельно нашей вызывает возникновение еще одной проблемы, которая создает серьезную угрозу экономической безопасности государств, — проблемы доступа к цифровым сервисам, порождающей цифровое неравенство. Сущность данной проблемы в научной литературе раскрывается в различных контекстах. Одни авторы обобщенно говорят о наличии проблемы доступа отдельных индивидов к информационным технологиям, что в итоге замедляет экономическое развитие страны [8, c. 2], а другие делают акцент на невозможности получения социально-экономических благ ввиду наличия проблемы [9, c. 28; 10, c. 376]; третьи отмечают «дисбаланс возможностей», что может стать причиной возникновения социальных проблем и усиления социальной напряженности [11, c. 169–170; 12, c. 47].

Проблема цифрового неравенства впервые была затронута в 1997 г. на заседании Генеральной ассамблеи ООН в контексте борьбы с бедностью и обеспечения развития наименее развитых стран [11, c. 169]. В дальнейшем проблема доступа к цифровым ресурсам изучалась в различных контекстах. Л. С. Ревенко и Н. С. Ревенко, подробно проанализировавшие современные зарубежные и отечественные исследования цифрового неравенства, выделяют такие аспекты проблемы, как определение уровней цифрового неравенства, взаимосвязь доступа к интернету и социального неравенства, последствия цифрового неравенства для государств и производств [10, c. 375].

Многими исследователями отмечается наличие взаимосвязи цифрового неравенства с бедностью [13, c. 8], однако в современной отечественной научной литературе не встречаются исследования, в которых бы проводился полноценный анализ такой взаимосвязи. Однако проблема имеет большое значение ввиду ее непосредственной связи с обеспечением социальной стабильности, с одной стороны, и с созданием условий для устойчивого экономического развития и экономической безопасности страны — с другой.

В результате цифрового неравенства меняется сама структура общества, которое постепенно разделяется на более обеспеченных граждан, обладающих достаточными цифровыми навыками для осуществления деятельности и проживания в цифровой среде, и на наименее обеспеченных, которые оказываются полностью изолированы от цифрового мира. В результате бедность приобретает новый характер, который определяет возможность индивида получать достаточный для нормальной жизни доход.

Другой стороной проблемы является замедление темпов цифровизации, что в итоге ведет к замедлению экономического развития. Е. В. Попов и К. А. Семяч-ков отмечают, что достаточно неосведомленности предпринимателей о цифровых возможностях для снижения потенциала производства и возрастания издержек [1, c. 1090]. Продолжая эту мысль, необходимо отметить, что даже если предприниматель окажется достаточно грамотным в цифровом плане и будет стремиться к внедрению цифровых технологий, то следующей проблемой будет поиск и найм специалистов, обладающих достаточной цифровой грамотностью.

Таким образом, проблема доступа населения к цифровым сервисам многомерна и может привести к негативным последствиям на разных уровнях, но наи- более существенным, на наш взгляд, представляется то, что цифровое неравенство ведет к снижению качества жизни, что порождает множество социальных проблем, ведущих к снижению уровня экономической безопасности.

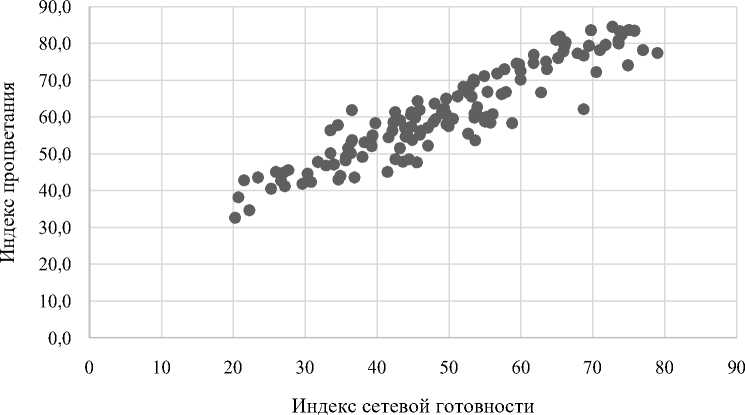

Подтверждением наличия прямой зависимости между уровнем процветания и готовностью экономики к внедрению и использованию цифровых технологий служит результат анализа соответствующих показателей по 133 странам мира (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение между индексом процветания и индексом сетевой готовности1

Коэффициент корреляции между анализируемыми показателями составляет 0,927, что говорит о наличии чрезвычайно высокого уровня прямой зависимости между ними. Следовательно, готовность страны использовать цифровые технологии, в том числе возможность для населения пользоваться такими технологиями, определяет уровень благополучия и благосостояния. Из этого также следует, что одной из основных задач государства в настоящее время является снижение уровня цифрового неравенства, которое для России приобретает два измерения. Первое измерение связано с отставанием нашей страны от мировых лидеров в цифровом развитии. Россия занимает 41-е место в мировом рейтинге по индексу сетевой готовности и отстает от лидера США на 23,22 пункта. Также нас серьезно опережает основной стратегический партнер Китай — доля цифровых технологий в ВВП нашей страны на 35,9% меньше [14, с. 21], что может привести к зависимости от китайских технологий.

-

1 Составлено по данным: Network Readiness Index 2024. Building a Digital Tomorrow: Public-Private Partnerships for Digital Readiness. Portulans Institute. 2024: 284; The Legatum Prosperity Index. Advancing the understanding of national prosperity: [сайт]. URL: https://www.prosperity.com/rankings (дата обращения: 08.02.2025).

Второе измерение определяется внутренним цифровым неравенством между регионами Российской Федерации. Именно второе направление вызывает большие проблемы, так как наличие отстающих регионов может серьезно затормозить цифровое развитие страны в целом, несмотря на все усилия правительства, прилагаемые для решения проблемы в первом направлении. Исследователи отмечают, что в наибольшей мере риску цифрового неравенства подвержены регионы, значительную долю в экономике которых составляет сельскохозяйственное производство [13, c. 8], то есть регионы, обеспечивающие продовольственную безопасность, отставание которых недопустимо в контексте защиты национальных интересов.

В связи с этим необходимо оценить, во-первых, в какой мере проявляется межрегиональное цифровое неравенство в нашей стране и, во-вторых, оказывает ли оно воздействие на благосостояние населения.

Для оценки использованы такие показатели, как наличие персональных компьютеров в домохозяйствах и доступ к сети Интернет, в том числе к широкополосному интернету, поскольку они одновременно характеризуют наличие у индивида необходимых устройств и знаний, необходимых для их использования. Кроме того, для определения воздействия цифрового неравенства на уровень жизни будет проведен анализ наличия взаимосвязи между указанными показателями и уровнем бедности в регионах, а также средним уровнем доходов населения.

При анализе данных по федеральным округам дифференциация соответствующих показателей не представляется столь критичной (табл. 1).

В таблице отмечены регионы-лидеры по соответствующим показателям в каждом году. Рассмотрение представленных в таблице 1 данных позволяет сделать ряд выводов и обобщений относительно цифрового неравенства в России.

Прежде всего необходимо отметить, что дифференциация регионов по уровню доступа к интернету за последние 10 лет значительно снизилась. Если в 2015 г. самое значительное отставание от лидера составляло 10,3% домохозяйств для обычного доступа и 17,6% для широкополосного доступа, то к 2023 г. это отставание снизилось до 5,5% и 4,9% соответственно. При этом неравенство по широкополосному доступу к сети Интернет снизилось в 3,6 раза. Кроме того, поменялись регионы-лидеры, что говорит о целенаправленных действиях руководства страны по решению проблемы и обеспечению доступности интернета для всех регионов.

Прослеживается снижение роли персональных компьютеров для получения доступа к цифровым сервисам, что вполне объясняется уровнем развития мобильных телефонов и их способностью заменить по функциональности персональные компьютеры практически во всех вопросах, связанных с обращением к интернету физических лиц.

Несмотря на благоприятную тенденцию, проблема доступа к интернету в нашей стране все еще сохраняется — даже в регионе-лидере каждое десятое домохозяйство не имеет к нему доступ и оказывается изолировано от тех возможностей, что представляет цифровизация. Аналогичный анализ по субъектам федерации создает еще более тревожную картину: если в субъектах-лидерах (Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика) ин- тернетом охвачено свыше 98% населения, то в наиболее отстающих субъектах (Орловская и Кировская области) только 75%, то есть каждое четвертое домохозяйство, оказывается изолированным от цифровой России.

Таблица 1

Цифровое неравенство по федеральным округам Российской Федерации

|

u к ю и Д s * ® О И O s 3 ^ x x и я * « ° и Л л H й Ч И S Ч з ч S >■ s |

ч и |

D Р |

5S J^ 5 ° и Р я ^ £ |

о W Я Ри ч ^ |

со О 6 5 Ри Р CD CD Я п CD CD и -е |

о >S 3 ч к о я я ч s 5 нн CD к ч CD ^ |

эК О О Я я и Ри Й К CD CD ^ |

Рн к S я ю « ^ CD CD ^ |

& £ о о >s о я о к CD Ч «£ |

|

персональный компьютер |

2015 |

74,9 |

80,6 |

71,6 |

62,6 |

69,7 |

71,4 |

71,8 |

69,5 |

|

2020 |

76,2 |

77,7 |

72,4 |

63,5 |

69,4 |

72,7 |

67,3 |

67,3 |

|

|

2022 |

78,7 |

76,1 |

74 |

64 |

70,2 |

72,6 |

66,8 |

69,8 |

|

|

2023 |

75,9 |

74,6 |

74,8 |

63,7 |

68 |

71,1 |

65,8 |

66 |

|

|

доступ к сети Интернет |

2015 |

73,4 |

79,5 |

72,4 |

69,5 |

69,2 |

70 |

70,6 |

70,6 |

|

2020 |

81,7 |

81,3 |

80 |

82,4 |

77,7 |

80,8 |

77,4 |

81,3 |

|

|

2022 |

87,9 |

84,2 |

88 |

89,7 |

85,1 |

86,7 |

84,8 |

88,1 |

|

|

2023 |

88,5 |

85,7 |

90,6 |

89,5 |

87,5 |

89 |

85,1 |

88,6 |

|

|

широкополосной доступ к сети Интернет |

2015 |

67,4 |

76,7 |

69,7 |

60,5 |

65,4 |

66 |

63,4 |

59,1 |

|

2020 |

79,6 |

79,3 |

76,6 |

75,8 |

75,1 |

78,3 |

72,8 |

75,7 |

|

|

2022 |

87 |

83,5 |

86,9 |

87,7 |

83,7 |

86,1 |

84,3 |

85,7 |

|

|

2023 |

88 |

84,8 |

89,4 |

88,5 |

86,9 |

88,8 |

84,5 |

88,3 |

Составлено по: данные Социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Региональная статистика. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: (дата обращения: 09.03.2025). Текст: электронный.

Можно предположить, что, оказавшись изолированными от большей части возможностей, представляемых российской экономикой для развития и улучшения качества жизни, домохозяйства могли напрямую столкнуться с проблемой бедности. Однако корреляционный анализ по соответствующим показателям в настоящее время не выявляет серьезной проблемы ввиду отсутствия достаточно существенной зависимости (табл. 2).

Если в 2015 г. прослеживалась обратная зависимость между доступом к интернету и уровнем бедности, то уже к 2020 г. она снижается настолько, что может рассматриваться как незначимая. Иначе складывается ситуация в отношении наличия персональных компьютеров: до сих пор в данной сфере наблюдается достаточно существенная обратная зависимость. Ситуация является естественным следствием того, что высокий уровень бедности предопределяет невозможность приобретения такой дорогой техники, как персональный компьютер, то есть в данном случае бедность является причиной, а не следствием. Однако отсутствие персональных компьютеров ограничивает возможности наименее обес- печенных граждан получить доступ к удаленным формам заработка, замыкая так называемый «порочный круг бедности».

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между показателями, характеризующими доступность цифровых сервисов, и показателями, характеризующими уровень жизни

|

Удельный вес домашних хозяйств (в процентах к общему числу домохозяйств), имевших: |

Годы |

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности |

Среднедушевые денежные доходы населения |

|

персональный компьютер |

2015 |

-0,280 922 967 |

0,505 370 559 |

|

2020 |

-0,463 616 722 |

0,544 776 862 |

|

|

2022 |

-0,443 439 468 |

0,443 041 993 |

|

|

2023 |

-0,417 806 427 |

0,434 976 377 |

|

|

доступ к сети Интернет |

2015 |

-0,132 348 406 |

0,423 915 906 |

|

2020 |

-0,022 303 918 |

0,444 952 771 |

|

|

2022 |

-0,024 311 563 |

0,405 940 217 |

|

|

2023 |

0,04 799 097 |

0,375 504 563 |

|

|

широкополосной доступ к сети Интернет |

2015 |

-0,273 139 918 |

0,125 289 901 |

|

2020 |

-0,065 537 776 |

0,127 695 522 |

|

|

2022 |

-0,034 491 622 |

0,146 498 865 |

|

|

2023 |

0,046 624 178 |

0,313 444 601 |

Составлено по: данные социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Региональная статистика. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: (дата обращения: 09.03.2025). Текст: электронный.

Связь между доходом и наличием персональных компьютеров, а также обычным доступом к интернету в последние годы постепенно ослабевает, хотя в 2020 г. наблюдалось ее усиление на фоне локдауна в период пандемии коронавируса, когда во многих случаях занятость приобретала дистанционную форму. При этом возрастает зависимость доходов от широкополосного доступа к сети Интернет, что объясняется получением возможностей к повышению квалификации, поиску рабочих мест с более высокой оплатой труда, к дополнительной и дистанционной занятости.

На основе проведенного анализа может быть сделан вывод: руководство Российской Федерации создало условия для того, чтобы доступ к интернету имели все граждане, независимо от их доходов, но граждане, не имеющие доступ к интернету по тем или иным причинам, получают гораздо меньшие доходы.

Учитывая проведенный выше анализ цифрового неравенства по регионам, к категории лиц, получающих минимальные доходы, в потенциале относится каждый десятый человек по стране в среднем и каждый четвертый в наиболее отстающих в цифровом развитии субъектах федерации.

Решение проблемы требует принятия комплексных мер. Во-первых, необходимо определить причины отставания отдельных регионов. Можно сделать предположение, что соответствующие программы цифрового развития в них натолкнулись на определенные препятствия и необходимо целенаправленно выявлять и ликвидировать эти препятствия для снижения цифрового неравенства.

В России с 2014 г. действует федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Второй этап проекта стартовал в 2021 г. и нацелен на обеспечение доступа к интернету жителей поселений численностью от 100 до 250 чел. Таким образом, техническая часть проблемы цифрового неравенства решается, что отразилось в результатах проведенного исследования. Однако проблема готовности и желания индивидов использовать возможности цифровизации до сих пор детально не рассматривается. Проведенное исследование показало, что уровень доходов отдельных лиц в определенной мере определяет доступность для них интернет-ресурсов, но помимо этого речь должна идти и об осознании индивидами необходимости приобщения к цифровому миру и возникновении у них желания к использованию возможностей интернета не только для развлечения, но также для решения ежедневных рабочих и бытовых задач.

-

Е. А. Лясковская отмечает необходимость наличия трех групп навыков у индивида для его полноценного включения в цифровой мир и использования всех его преимуществ: навыки для выполнения текущих задач, профессиональные навыки и комплементарные навыки [15, c. 48]. Первые дают индивиду возможность для жизни и деятельности в современном цифровом мире, вторые необходимы для выполнения им профессиональных обязанностей, третьи делают его высококвалифицированным специалистом и позволяют использовать различные наборы цифровых инструментов для решения вопросов.

Снижение цифрового неравенства может быть обеспечено при получении всеми гражданами страны первой группы навыков с условием предоставления им доступа к сети Интернет, хотя решение проблемы бедности напрямую связано с приобретением всех трех групп навыков.

Решением вопроса уменьшения цифрового неравенства представляется расширение цифровой грамотности и пересмотр существующих обучающих программ для обеспечения повышенной мотивации населения к использованию открывающихся цифровых возможностей. Это может быть достигнуто за счет подробного обзора цифровых инструментов с описанием возможностей их применения в жизни в рамках обучающих курсов.

У граждан должна возникнуть четко выраженная мотивация для включения в цифровую сферу, что в совокупности с целенаправленными мерами, принимаемыми правительством и уже дающими ощутимые результаты, снизит цифровое неравенство до минимума, создаст возможность для дальнейшего цифрового развития нашей страны и уменьшения ее отрыва от мировых лидеров.