Проблема качества и эффективности региональной элиты: социологический анализ трансформации ульяновской элиты (90-е гг. ХХ в. - начало ХХI в.)

Автор: Дергунова Нина Владимировна, Ошкин Виталий Владимирович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен глубокий социологический анализ трансформации ульяновской элиты 90-х годов XX века - начала XXI века. Выявлены и описаны основные причины изменений элит, существующие проблемы в данной сфере, а также представлены меры по их устранению.

Политическая элита, бизнес-элита, реформа, партия, трансформация, аут-группа, профессионализм

Короткий адрес: https://sciup.org/14113525

IDR: 14113525

Текст научной статьи Проблема качества и эффективности региональной элиты: социологический анализ трансформации ульяновской элиты (90-е гг. ХХ в. - начало ХХI в.)

В переходных процессах 90-х годов ХХ века региональные элиты проявили себя как полноправные субъекты российской политики, от действий которых во многом зависела судьба регионов.

Ульяновскую область в начале 1990-х годов возглавил Ю. Горячев, бывший номенклатурный партийный работник, сторонник консервативного патернализма. Вокруг фигуры Горячева в условиях нарастающего кризиса первоначально сплотилась значительная часть местной политической и экономической элиты. Символы политики Ю. Горячева – талонная система, административное регулирование и принципиальное негативное отношение к политическим партиям. В отличие от многих региональных лидеров 90-х гг. ХХ века, Ю. Горячев не вступал в политические партии и не создавал собственных партийных структур. Единственной политической силой в регионе до конца 90-х гг. была областная организация КПРФ, критикующая Ю. Горячева «слева». Несмотря на противостояние лидера коммунистов А. Кругликова и губернатора Ю. Горячева, это скорее был личностный конфликт, а не идеологическое противостояние. Команда Горячева вынуждена была адаптироваться к политике федерального центра для сохранения власти, но любыми способами оттягивала рыночные реформы в области и пыталась проводить привычную для населения советскую социальную политику.

Однако с середины 90-х годов стабильную картину экономического благополучия и социальной гармонии региона начали нарушать кризисные явления. Уже тогда наметился крах проводимой в области политики. Налицо была деградация производственной сферы региона. Заработная плата все разительнее отличалась от уровня доходов населения соседних регионов. По уровню средней зарплаты населения в 1996 году область стала вдвое отставать от Самарской области и в 1,5 раза от Татарстана. Это порождало социальные и политические конфликты в области и привело к началу 2000 года к расколу региональной элиты.

Формирующийся конфликт между старой, номенклатурной элитной группой (Горячев), и новой, сконцентрированной в г. Ульяновске (Городская дума, УлГУ, Союз предпринимателей г. Ульяновска (Х. Ямбаев)), носил объективный характер выбора пути развития региона, поскольку стратегия «мягкого вхожде- ния в рынок» на деле привела к стагнации области и к нарастанию системного кризиса всего регионального социума. С этим временем связан всплеск либеральных настроений жителей г. Ульяновска, которые на выборах в Государственную Думу в 1999 году впервые проголосовали за либеральные партии (за СПС – более 11 %, за «Яблоко» – более 4 %).

Дальнейшие события показали, что в Ульяновске в 90-х годах усиливались признаки нарастания конфликта элит. Но на выборы 2000 года оппозиция не смогла выставить альтернативную кандидатуру, способную победить Ю. Горячева. Оппозиционная часть элиты в лице регионального отделения СПС (Н. Повтарев), Союза предпринимателей (Х. Ямбаев) обратилась с предложением к генералу В. Шаманову выставить свою кандидатуру на пост Губернатора Ульяновской области. Однако В. Шаманов, чуждый для области человек, в отсутствие публичной поддержки Кремля в партийно-политическом сопровождении выборов ориентировался на такие различные общефедеральные партии, как КПРФ, ЛДПР, частично СПС, что привело к свободному функционированию партий в регионе, развитию процессов политической идентификации населения, значительному идеологическому плюрализму.

Политика В. Шаманова, опмравшегося на чужаков, отстранение местного бизнеса в угоду иногородним ФПГ, заставила ульяновскую элиту стать оппозиционной, искать новых лидеров, развивать партийные структуры региона в поисках социальной опоры и мобилизации населения на поддержку местных политических лидеров.

На выборах 2004 года С. Морозов, мэр города областного подчинения, вышел на выборы как кандидат, поддержанный региональным отделением «Единой России», руководителями органов МСУ, отчасти бизнеса, в том числе и самарского. За первые три года своей работы он смог стать консолидирующей фигурой в области – его рейтинг вырос до 60 %. Область получила шанс выйти из кризиса, обрести стабильность, появились первые признаки экономического роста.

Глубинный конфликт элитных групп, связанный с представлениями о путях развития региона, со сменой парадигм развития страны в целом, исчерпан. Это существенным образом повлияло и на электоральные пред- почтения населения. На политическом поле начинает доминировать «Единая Россия».

Таким образом, первоначально консервативные позиции региональной элиты, длительный период её раздробленности, противостояния различных групп и неспособности консолидироваться вокруг сильной, поддерживаемой федеральным центром личности, существенным образом затруднили социально-экономическое и политическое развитие региона, сделали его в течение десяти лет (1995 – 2004 гг.) аутсайдером в Приволжском федеральном округе. С 2005 года значительная часть региональной элиты постепенно собиралась вокруг фигуры Губернатора и в региональном отделении «Единой России».

Но изменилось ли качество региональной элиты?

Как утверждают известные политологи и социологи, восстание масс начала ХХ века сменилось восстанием элит в конце его [2, с. 3] и существенным возрастанием требований к данному меньшинству. Тем отчетливее формулируются требования к профессионализму и эффективности правящих групп, их нравственным, волевым и интеллектуальным качествам. В России истекает исторический кредит, который был связан с идеологией рыночных трансформаций, и необходимо уже предъявлять обществу какие-то позитивные результаты этих трансформаций, а не только отчеты об очередной административной реформе.

Переход от политической практики, направленной на завоевание и удержание власти, к практике её эффективного использования обнаружил и в рядах элиты, и среди государственной бюрократии существенное несоответствие между политическим амбициями и их профессионально-управленческими качествами.

В 2010 году двум группам экспертов (политико-административная элита региона и иная: хозяйственная, бизнес, научная, творческая, представители партий и общественных организаций) были заданы вопросы, направленные на выяснение их позиции по проблеме качества и эффективности функционирования элиты 1 .

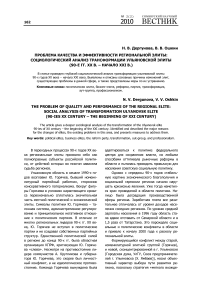

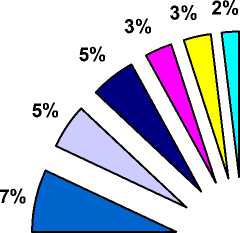

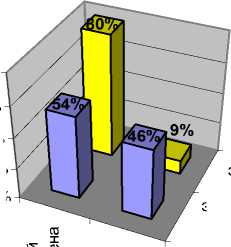

При ответе на вопрос «В суждениях ряда экспертов высказывается мысль о том, что российские региональные элиты не вполне соответствуют (или совсем не соответствуют) качественным критериям и требованиям, предъявляемым к элитному слою. Разделяете ли вы эту точку зрения?» были получены следующие результаты (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли Вы точку зрения ряда экспертов о несоответствии региональных элит качественным требованиям?»

О

2 к

100%

80%

60%

40%

20%

0% о_ I— со со элита адм.-полит. □ элита др. сфер

Обе группы экспертов в большинстве своем высказали мнение о несоответствии региональных элит требованиям, им предъявляемым. Однако административнополитическая элита была более оптимистична в оценках. Только 53 % экспертов данной группы указали на недостаточную «качественность» региональных элит. В сравнении с 83 % сторонников данной точки зрения из числа представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовногуманитарной сферы деятельности такая цифра бросается в глаза. В данной группе экспертов заметна одна тенденция: несоответствие элиты требованиям возрастает (но не более чем на 4 % – с 81 до 85 %), если эксперт имеет опыт государственной службы. При этом среди представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и ду- ховно-гуманитарной сферы деятельности есть различия в ответах на этот вопрос по полу: женщины более позитивно оценивают качество региональной элиты.

Причины большей критичности в оценках представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы деятельности могут быть различны: они могут не относить себя к региональной элите вообще, что позволяет негативно относиться к ее качествам как к качествам аут-группы; они могут иметь более высокие требования к качеству элиты, тогда как административно-политическая элита имеет более низкий уровень требований и т. д.

При ответе на вопрос: «Какие достоинства и позитивные характеристики проявляются в деятельности современных политических региональных элит?» в обеих группах последнее место занимает показатель «чуткость к проблемам населения». Также сходную позицию обе группы имеют по вопросу недостаточности развития культуры и образования элитных групп. Два данных показателя являются одними из ключевых для развития регионального сообщества, так как напрямую формируют человеческий капитал. Недостаточное развитие и бездействие политических элит региона в данном направлении (невнимание к населению) признают как группы, имеющие непосредственное отношение к процессу принятия решений (исполнительная и законодательная власть), так и группы, имеющие с властью опосредованную связь. Лидирующие позиции занимают показатели, подтверждающие гипотезу о преобладании в действиях политических элит тактико-одномоментных действий, вместо стратегических. Кроме того, отсутствует ориентация на развитие общества. Возможно, создается видимость деятельности вместо действий, направленных на стратегическое развитие региона.

Доминирующей характеристикой выступает мелкомасштабность и узость интересов и установок элиты, её неготовность выполнять миссию руководства национальным развитием и быть национальным авторитетом. Одна из основных причин кризиса прежней советской номенклатурной элиты – многолетняя «ставка на понижение», связанная с отсутствием политической конкуренции. Се- рость возобладала в ее основной массе к концу 1980-х годов, а личностная неординарность и нереализованность достаточно ярких её представителей только усугубила назревшую коллизию между возрастающим числом и масштабами внутренних и внешних вызовов и запоздалостью и мелкомасштабностью предлагаемых социально-политических решений [8, с. 161].

Однако и последовавшая перестройка, и дальнейшие радикальные политические преобразования не слишком существенно преобразовали номенклатурную элиту. К власти пришел более динамичный и радикально мыслящий её слой. Однако тип номенклатурной личности по-прежнему является преобладающим и, очевидно, уже в новых исторических условиях показавшим, что на роль новой элиты он явно не тянет. Размышляя над современной российской коллизией, в которой ярко проявилось столкновение статусных и нормативно-ценностных требований к элите, известный российский социолог Ж. То-щенко подчеркивает: «Ни о какой элите в сегодняшней (да и вчерашней) России не может быть и речи. Её давно уже не стало и нет в настоящее время. Употреблять это понятие в условиях сегодняшней ситуации в России – значит сознательно (или неосознанно) заниматься фальсификацией существующей реальности, подыгрывать низменным страстям, а, в конечном счете, искажать картину нынешней действительности. <…> Наше общество имеет то, что имеет. А имеет оно еще один колоссальный парадокс, когда нам предлагают именовать элитой нечто сомнительное, весьма спорное и подозрительное во всех отношениях» [6, с. 284-285, 299].

Действительный предел и тормоз движения российской элиты к её новому качественному состоянию, как можно полагать, оказывается связан не с её групповой сплоченностью, политическим и управленческим опытом, внутрифункциональными отношениями, а с качеством её человеческого материала. Это и побуждает ставить проблему элитной личности и идентичности элит в политике.

На качественную сторону состава элит обращали внимание все крупные ученые – политологи, социологи, историки, – которые работали в элитистской парадигме. В. Парето, один из основоположников научной эли- тологии, писал о том, что помимо власти и богатства предполагается наличие определенных качеств у людей, претендующих на принадлежность к элите, – военная доблесть, происхождение, личное достоинство, искусство управления.

Х. Ортега-и-Гассет, известный испанский философ начала ХХ века, относил к элите тех, кто облает интеллектуальным или моральным превосходством, наивысшим чувством ответственности. То, что представителям элиты должно быть присуще творческое начало, неоднократно подчеркивал известный английский историк и философ А. Тойнби.

Основными отличительными особенностями элитарной личности в условиях нормально функционирующей элиты выступает развитая индивидуальность с пассионарными устремлениями в политико-управленческую деятельность, с высоким уровнем подготовленности к этой деятельности и эффективными результатами. И, наоборот, преимущества элитной микросоциализации, высокий общественно-политический статус в условиях деградирующих элитных групп не способствует выдвижению индивидов с высоким личностным потенциалом, что ускоряет деградационные процессы и переход преимуществ элитной самореализации к контрэлите.

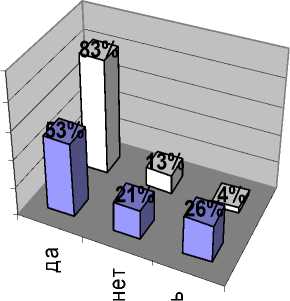

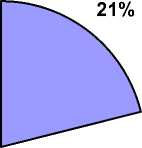

Следующий вопрос касался оценки стабильности положения российской элиты. Вновь были выявлены значительные различия в оценках у двух элитных групп (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

Стабильность положения элиты

50%

40%

30%

20%

10%

0%

и

*

О элита адм-полит □ элита др. сфер ш О ь

И в политико-административной, и в прочих частях элиты практически одинаков процент ответивших на данный вопрос «в чем-то стабильно, в чем-то нет» (48 и 50 % соответственно), а также «у элиты имеются различные возможности обеспечения стабильности» (14 и 13 %). Эти позиции выражают, с одной стороны, некоторое затруднение в однозначном ответе, а с другой стороны, утверждают необходимость учета многофакторности в оценке. Те же представители двух частей элит, которые решились на однозначную оценку стабильности, показали значительные различия в этой оценке. Административно-политическая элита показывает неуверенность в стабильности, так как доля ответивших, что ситуация стабильна, равна доле несогласных с этим (по 19 %). Представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы деятельности в данном случае пессимистичны – лишь 4 % оценивают положение элиты как стабильное, а 33 % – как нестабильное. Получается, что пока административная часть элиты колеблется в оценках стабильности, другие ее части уже склоняются к пессимистичным выводам. Косвенно данные оценки свидетельствуют о случайности приобретения элитного статуса значительной части её представителей.

Самые оптимистичные оценки положения элиты дает та ее часть (из состава административно-политической), в которую включены представители исполнительной власти, то есть назначенцев. С одной стороны, это понятно – кто, как не они, должны олицетворять уверенность в стабильности положения и правильности политики. Но при этом главное – не терять чувства реальности. Но даже в этой группе доля уверенных в стабильности – 30 %. Острее всего нестабильность чувствуют представители руководства политических партий – 100 %. В административно-политической элите самая оптимистичная ее часть – люди со стажем работы до 5 лет. Они оценивают ситуацию как стабильную чаще других (29 %). У других групп уверенность значительно меньше (от 0 до 16 % среди имеющих опыт государственной службы).

В среде представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно- гуманитарной сферы деятельности оптимизм по части стабильности элиты выражают 100 % руководителей хозяйственного комплекса.

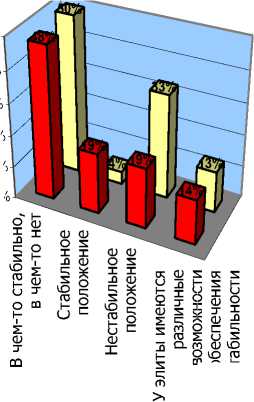

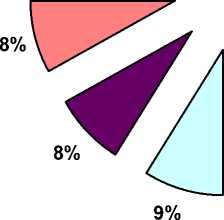

В вопросе о том, могут ли влиять региональные элиты на политику Президента РФ и Правительства РФ, снова наблюдается различие между политико-административной элитой и представителями региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы (Диаграмма 3).

Диаграмма 3

Влияние региональных элит на политику центра

80%

60%

40%

20%

0%

элита адм.-полит элита др. сфер

В целом, обе группы элит характеризуют влияние региональных элит как слабое (62-63 % вариант «больше нет, чем да»). Полностью отрицают такое влияние чаще представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы (25 % против 13 % у административной группы). Представители исполнительной и законодательной властей сохранили некую уверенность в возможности влияния на федеральную власть (5-8 %), в отличие от представителей политических партий и общественных объединений, которые не верят в такую возможность.

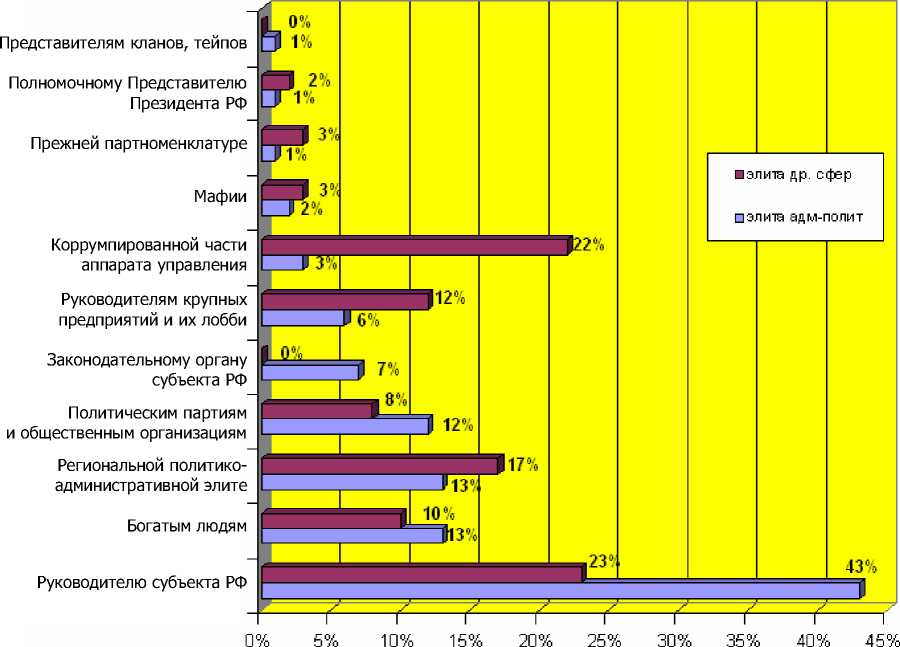

В ответах на вопрос «Кому, на Ваш взгляд, сегодня реально принадлежит власть в регионе?» по большинству пунктов заметно редкое совпадение мнений административной элиты и элиты других сфер (Диаграмма 4). Различия в основном носят характер скорее статистических, чем принципиальных. Лишь по двум пунктам они значительны, но различие здесь показательно. Большинство опрошенных высказалось за то, что власть принадлежит руководителю региона.

Диаграмма 4

Распределение ответов на вопрос

«Кому, на Ваш взгляд, принадлежит власть в регионе?»

Для административной элиты доля ответивших так составляет 43 %, представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы, в свою очередь, не так уверены в этом (23 %). Они ставят по уровню влияния на власть на второе место коррумпированных чиновников (22 %), а доля представителей административно-политической элиты, согласных с этим утверждением, составляет 3 %.

Таким образом, в обеих группах экспертов за эти два варианта высказываются 45-46 % опрошенных. Но если большинство представителей административно-политической элиты считают влияние коррупционеров на власть минимальным, то представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы считают, что власть практически поровну принадлежит руководителю региона и коррумпированным чиновникам. Стоит отметить, что чаще о коррупции говорят те из них, кто сам не работал в органах власти.

При рассмотрении данного вопроса интересно также то, что представители партий и общественных объединений указывают на отсутствие какого-либо влияния их организаций на власть.

Таким образом, эти важные институты, по мнению их же представителей, не участвуют в принятии решений на региональном уровне и не имеют возможностей давления на власть. Партии и общественные организации, получается, абсолютно неэффективны для решения проблем поддерживающих их групп населения, электората (в случае партии) в рамках региона.

Также значим и тот факт, что хозяйственно-государственная элита снова поддержала в данном вопросе элиту административную: 50 % ее представителей считают, что власть принадлежит руководителю региона. А бизнес, например, эту власть в равных долях распределяет в некоем треугольнике «руководитель региона – административная элита – коррумпированные чиновники» (по 25 %).

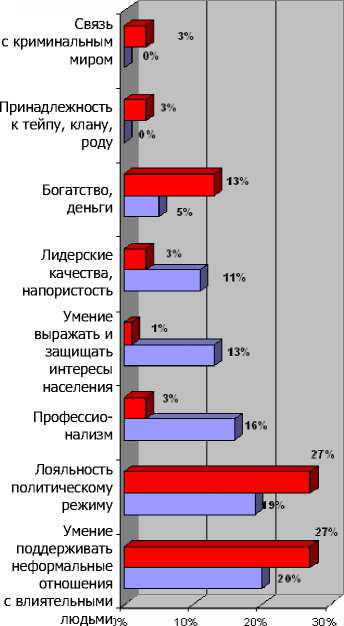

Следующий вопрос касался того, какие факторы в ближайшем будущем будут опре- делять прочность пребывания в региональных структурах власти (Диаграмма 5).

Диаграмма 5

Факторы прочности пребывания в региональной элите

■ элита др. сфер

□ элита адм-полит в регионе

Самыми важными признаны всеми группами экспертов такие качества, как лояльность политическому режиму и умение поддерживать неформальные контакты с федеральным центром и влиятельными людьми в регионе. Даже у политико-административной элиты профессионализм оценивается ниже, чем связи и лояльность. Другие элитные группы вообще дают низкую оценку значимости профессионализма. Учитывая, что они критично оценивают качественные характеристики региональной элиты, данный результат неудивителен. Вообще политико-административная элита предъявляет к желающим удержаться в элите более строгие требования: профессионализм, лидерские качества, умение выражать мнение населения – все это очень важно. Представители элиты других сфер так не считают.

Среди различных групп в составе политико-административной элиты не наблюдается особого разнообразия в оценках, но все же полного единодушия также нет. Так, представители исполнительной власти высо- ко ценят в данном отношении профессионализм и умение защищать интересы граждан, представители законодательной власти выше остальных качеств ставят лояльность режиму.

В среде представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы разнообразие в ответах значительнее. Хозяйственно-государственная элита выделила три равнозначных фактора: богатство, принадлежность к клану, роду и связь с криминалом. Данная позиция сильно выделяется по сравнению со всеми группами региональной элиты. Даже их коллеги по группе – бизнесмены и интеллектуалы – считают важнейшими факторами лояльность и умение поддерживать всяческие неформальные связи. Обращение к криминалу как к помощи в сохранении положения в элите характерно лишь для хозяйственногосударственной элиты.

Выделенные качества свидетельствуют об амбивалентном характере условий, выдвигающих и формирующих элитную личность. Первая группа факторов – качества индивидов, представляющих элитные слои, определяемые их статусом и возможностями личностного развития и продвижения по лестнице социально-политической карьеры. Статус дает не только значительную фору, но и порой позволяет отсекать конкуренцию со стороны более даровитых, но менее родовитых соперников. Статус чаще достигается лояльностью режиму и неформальным связям, чем профессионализмом.

С другой стороны, речь идет о первичных и приобретаемых в результате личностного развития качествах, которые позволяет приобрести, сформировать система элитного образования и элитной социализации. То, до чего доходит своим умом представитель более низких социальных страт в течение десятилетий, может приобрести почти в готовом виде от своих наставников элитарный недоросль. Значительное большинство современных политиков не вполне соответствуют образу аристократов духа.

Два фактора более всего влияют на проявления современного российского элитизма персоналистского проявления: с одной стороны, это традиции проявления российской власти, где на протяжении нескольких столетий формировалось монопольное влияние ав- торитаризма и бюрократии. Причем бюрократии не европейской, сформированной на правовых и профессиональных началах и ценностях, а евразийской – с её традиционализмом, следованием образцам, доминированием чина и места в лестнице чинов и званий и принципом кормления. Статусные позиции здесь абсолютно преобладают над личностными проявлениями. Личностное своеобразие – это привилегия только одного или немногих. А желающие высовываться и самореализоваться быстро перемещаются в элитную периферию, духовную аристократию, компенсирующую свою некоторую ущемленность фрондой и контактами с контрэлитой.

С другой стороны, постсоветской элите очень хочется внешне ориентироваться на нормы политической жизни и образцы поведения западных элит. Быстрое усвоение методов и технологий продвижения в элиту и формирования элитарных личностей, ориентирующихся на политическую культуру активного участия, стиль жизни общества массового потребления и массовой культуры – все это дает гремучую смесь череды российских политиков, которые ни на кого в мире не похожи: ни на Западе, ни на Востоке.

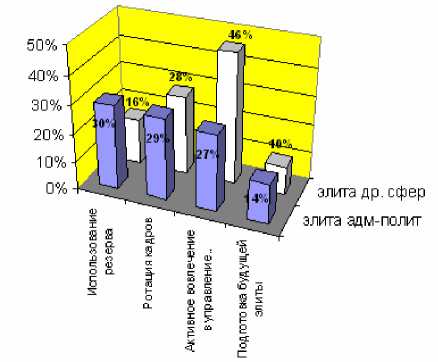

Вопрос воспроизводства элиты также показал различия во мнениях политикоадминистративной элиты и других элитных групп (Диаграмма 6). Первые уповают на использование уже имеющегося кадрового резерва и ротацию кадров и лишь на третьем месте у них – рекрутирование новых членов из других групп (СМИ, интеллектуалы, бизнес и прочее). Сами же бизнесмены, интеллектуалы считают, что именно последняя мера должна быть главной (46 %).

Диаграмма 6

Пути воспроизводства элиты

И те, и другие сходны в том, что специализированной подготовке новых членов элиты в образовательных учреждениях не нужно уделять много внимания (10-14 %). За этим может стоять как страх конкуренции, так и мнение, что наличных ресурсов для комплектования элиты достаточно.

Самыми активными сторонниками использования уже существующих ресурсов являются представители руководства партий, законодатели и хозяйственно-государственная элита. Большинство последних также выступает за вовлечение в элиту представителей бизнеса, СМИ, интеллигенции. Сама постановка вопроса как бы предполагает, что эти представители не входят в региональную элиту, и то, как активно ратовали они за включение себя в ее состав, показывает, что сами представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы не считают себя высшим слоем. Также интересно, что за ротацию кадров выступают чаще молодые специалисты, то есть не имеющие большого опыта, но рассчитывающие на увеличение мобильности в элите.

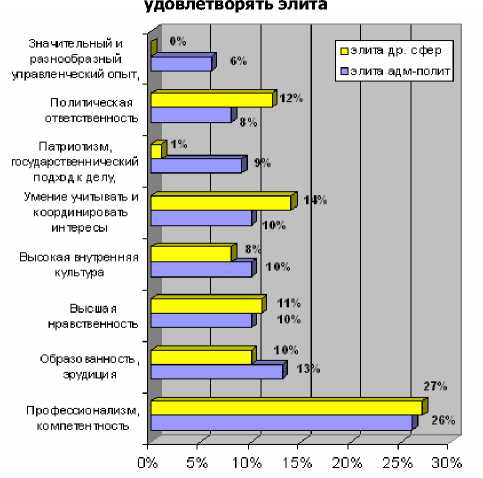

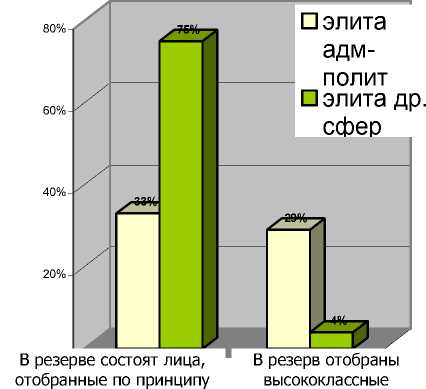

Требования, которым должна удовлетворять элита, видятся ее представителям следующим образом (Диаграмма 7): самым важным из них является «профессионализм, компетентность» (26-27 % во всех группах).

Диаграмма 7

Требования, которым должна

Вторая группа ответов (по 8-14 % за каждый вариант) включает менее популярные требования, такие как «политическая ответственность», «учет интересов социальных групп», «образованность», «внутренняя культура», «нравственность», которые также имеют стабильную поддержку у всех групп экспертов.

Есть еще одна группа вариантов ответа, набравших менее 5 % каждый (не показаны в диаграмме) – это «практичность», «политическая воля», «прагматизм», «демократизм», «связь с народом», «справедливость». Данные варианты составляют в основном параметры, характеризующие «человечность», направленность деятельности элиты на гражданина. Отбрасывание элитой этого, в какой-то мере гуманистического момента деятельности, может приводить к отчуждению ее от народа.

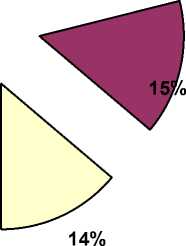

Следующий вопрос был задан только представителям политико-административной элиты.

Им было предложено выделить наиболее важные факторы для повышения эффективности региональной власти (Диаграмма 8).

В итоге тройку самых важных факторов составили: высокопрофессиональная команда (21 %), сильный лидер (15 %), обеспеченность ресурсами (14 %). Наличие поддержки значительным числом респондентов других вариантов ответов говорит о том, что для повышения эффективности нужно применять комплексные меры, не сосредотачиваясь только на трех вышеперечисленных.

Интересно, что женщины-эксперты охотнее ставят фактор сильной команды выше фактора сильного лидера, в отличие от мужчин, которые уравнивают эти факторы между собой. Это служит косвенным подтверждением большей демократичности женщин-экспертов.

Диаграмма 8

Факторы, способствующие повышению эффективности региональной элиты

Высокопрофессиональная команда

□ Наличие сильного лидера

-

□ Обеспечение финансовыми и материальными ресурсами

-

□ Хорошо организованная система кадровой политики

-

□ Наличие авторитетных лоббистов и связей в Центре

-

□ Хорошо отлаженная система контроля за исполнением принятых решений

-

□ Выстроенность нормативноправовой базы

-

□ Высокоинтеллектуальный штаб экспертов и консультантов, помогающих готовить решения

-

□ Система мотивирования исполнителей решений

-

□ Наличие конструктивной оппозиции

-

□ Хорошее взаимопонимание и взаимоподдержка властей

-

□ Поддержка власти со стороны крупного бизнеса

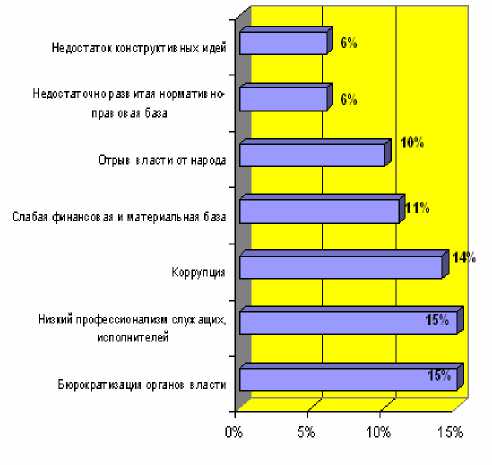

Далее изучались факторы, препятствующие повышению эффективности региональной власти. Вопрос на эту тему был задан этой же группе экспертов. Полученные результаты можно представить следующим образом (Диаграмма 9).

Диаграмма 9

Факторы, препятствующие повышению эффективности деятельности региональной элиты

Коррупция, бюрократизм и непрофессионализм – вот главные проблемы, снижающие эффективность региональной власти. Чуть менее остры другие проблемы власти, но это не значит, что ими можно пренебречь. Проблема эффективности, как было сказано ранее, многоаспектна, и факторов, так или иначе влияющих на нее, много.

Эксперты также рассмотрели вопрос о мерах повышения действенности региональной власти. Из всех предложенных вариантов наибольшей популярностью пользовались два: «Улучшить отбор административных кадров, сделав упор на профессиональную компетентность, деловитость, государственнический подход к делу» (38 %) и «Ввести обязательную личную ответственность служащих всех рангов за невыполнение служебных поручений» (27 %). Наименьшей поддержкой пользовалось предложение ввести аналог федеральных округов внутри региона (3 %). Также были предложены свои варианты ответов: «Не мешать», «Вернуть выборность глав регионов», «Развивать общественный контроль».

В целом же административная элита видит выход из ситуации в усовершенствовании системы, не опираясь на связь с населением. Усовершенствование видится как внутреннее дело аппарата.

Стоит обратить внимание на низкие показатели, связанные с развитием местного самоуправления. МСУ как «точка роста» государственной системы еще не стало частью мировоззренческого комплекса политической элиты региона, несмотря на меры, предпринимаемые государством для популяризации данного направления деятельности и построения системы легитимности муниципального уровня власти. Политическая элита региона все еще тяготеет к унитаризму, не желая отдавать часть своих полномочий на более низкие уровни власти.

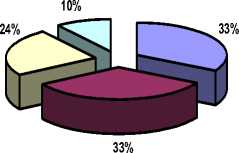

Также представители административнополитической элиты были опрошены о возможности попадания в региональную элиту представителей криминала (Диаграмма 10). Хотя большинство считает вероятность этого небольшой или умеренной (по 33 %), значительна доля тех, кто считает ее большой (24 %). Возможно, это память о 90-х годах, установка из прошлого, но нельзя это утверждать наверняка. Особо опасаются этого представители руководства политических партий. Возможно, они лучше знают, как формируются партийные списки и кто, по каким критериям, становится депутатом.

Диаграмма 10

Возможность для представителей криминала попасть в элиту

-

□ умеренная

-

□ небольшая□ Большая

□ затрудняюсь ответить

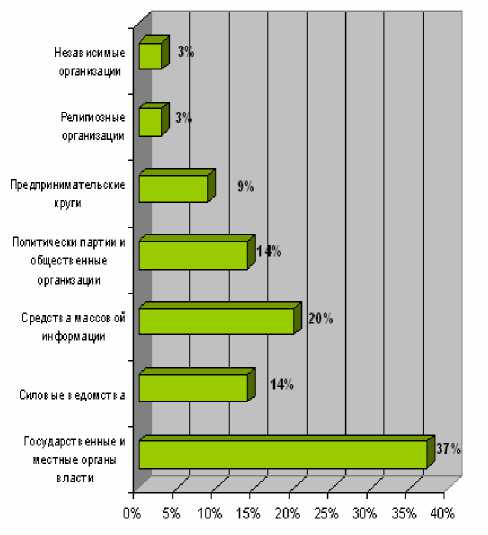

Вопрос о влиянии на региональную элиту со стороны различных акторов и институтов был предложен представителям ее административно-политической части (Диаграмма 11).

Лидерами влияния оказались органы власти – 37 %. СМИ (20 %), партии и общественные организации, силовые ведомства (по 14 %) менее влиятельны. В числе аутсайдеров по данному параметру оказались бизнес (9 %), независимые и религиозные орга- низации (по 3 %). Региональная элита получается четко ориентированной на власть, слабо зависит от населения, по крайней мере, ее политико-административная часть.

государственная не лишится постов. Идея создания элитных учебных заведений поддержана малым количеством экспертов, все они мужчины старше 50 лет.

Диаграмма 11

Возможности влияния на элиту

Диаграмма 12

Образовательные меры, необходимые для улучшения качества элиты

и Создание специальной системы непрерывного образования, ориентированной на руководящий состав

-

□ Значительное усиление селекции элит с точки зрения культурно-образовательной подготовки

-

□ Введение высокого образовательного ценза

-

□ Создание программы индивидуального дополнительного образования

-

□ Создание элитных учебных заведений и центров или направление представителей элиты в элитные учебные заведения

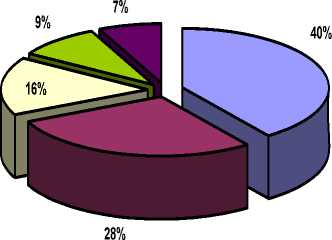

Представителям региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы также был задан вопрос «Какие образовательные меры необходимы для улучшения качественного состава элит?». Наибольшее число ответов пришлось на вариант «Создание специальной системы непрерывного образования, ориентированной на руководящий состав (издание специальной литературы, информационных дайджестов, проведение ежегодных курсов повышения квалификации, создание института консультантов и др.)» – 40 % (Диаграмма 12).

Также значительно число выступивших за усиление селекции элит с точки зрения их культурно-образовательной подготовки – 28 %. Среди 16 % опрошенных, выступивших за высокий образовательный ценз, большинство принадлежит к гуманитарной элите (21 % из этой группы). Хозяйственная элита выступила вся (100 %) за вариант непрерывного обучения руководителей, 42 % гуманитариев их поддерживают. Видимо, две эти группы получат наибольшие выгоды от данной меры – гуманитарная элита сможет обеспечить себя дополнительным заработком, а хозяйственно-

Таким образом, респонденты продемонстрировали утилитарное и прагматичное понимание качеств, необходимых элите, не поняв, что система элитарного образования формирует ценности элиты страны, общее мировоззрение, определенные моральные ограничения.

Оценить недостатки в деятельности региональных элит было предложено обеим группам экспертов. 20-21 % из них назвали невысокий профессионализм главным недостатком. Представителям региональных биз-нес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовногуманитарной сферы равным по значению с предыдущим кажется недостаток «коррумпированность» (21 %). Административно-политическая элита этот недостаток ставит на третье место (13 %), уступая второе «закрытости принятия решений» (14 %). У других групп элиты на третьем месте «ориентация на интересы состоятельного меньшинства» (14 %). Если оценивать ответы в целом, то две главных беды элиты – непрофессионализм и коррупция.

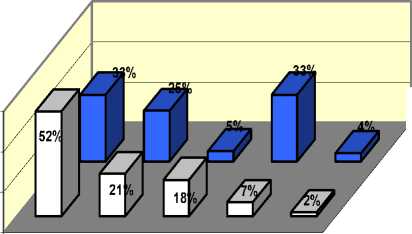

Вопрос о политической ответственности как качестве региональной элиты снова вы- явил серьезные различия в оценках у групп экспертов (Диаграмма 13). Самый популярный ответ в обеих группах – «Некоторым представителям элиты присуща политическая ответственность» (52 % – административная элита, 33 % – другие группы элиты).

Диаграмма 13

Политическая ответственность и элита

□ элита адм.-полит.

□ элита др. сфер

Представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы также 33 % голосов отдали за вариант «Присуща, скорее, политическая безответственность». Лишь 7 % экспертов в другой группе считают также. 21-25 % сомневаются в ответственности элиты. Политически ответственными ее признают 18 % политико-административной элиты и гораздо меньше (5 %) представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы. Затруднились ответить 2 и 4 % экспертов соответственно.

Оценки представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы более критичны. Это может быть следствием того, что себя к региональной элите они не относят, потому обличают ее недостатки более смело. Удивительно, но хозяйственно-государственная элита на 100 % уверена, что безответственность – качество высших слоев региона, хотя обычно она поддерживает мнение политико- административной элиты. Та, в свою очередь, тоже неоднородна по данному вопросу: исполнительная власть больше других поддерживает тезис об ответственности элиты (30 %). Самые критичные к ней – это представители партий (100 % говорят о безответственности).

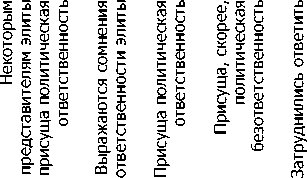

Еще более яркие различия видны в вопросе о критериях отбора в кадровый резерв региональной элиты (Диаграмма 14).

Диаграмма 14

Критерии отбора в кадровый резерв элиты

Политико-административная элита на первый план здесь выдвигает профессионализм кандидата (57 %), также значительна роль личного знакомства с претендентом (21 %). Другие элитные группы профессионализм отодвигают на вторые роли (24 %), личное знакомство здесь выше по значимости (34 %). Очень высок (в сравнении) показатель национально-клановой принадлежности кандидата (19 %).

Профессионализм как главное качество претендента особо подчеркивает исполнительная власть и хозяйственно-государственная элита. Клановость выделяется чаще бизнесом.

Вновь представители региональных биз-нес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы более критичны, снова ставят под сомнение профессионализм и его роль в региональном высшем слое. Но те из них, кто работал в органах власти, менее скептичны к кадровой резервной политике.

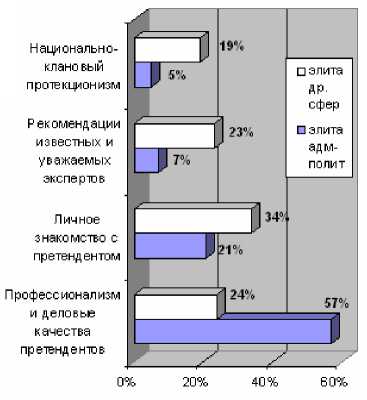

Исходя из данного вопроса нетрудно понять причину еще больших расхождений в ответах экспертов на следующий вопрос, ко- торый был посвящен оценке уже существующего кадрового резерва (Диаграмма 15).

Диаграмма 15

Характеристика существующего кадрового резерва

принадлежности профессионалы, к действующей власти, наиболее клану, влиятельным подготовленные хозяйственно-финансовым и перспективные группам специалисты

В данном случае было получено множество ответов, которые показывают неосведомленность экспертов по вопросу состава резерва. Нередки были такие комментарии, как «не обладаю подобной информацией», «ничего не знаю о существовании подобных резервов» и т. д. Был также ответ «резервы еще не сформированы». Все же большинство экспертов во всех группах дали однозначную характеристику качеству наличных резервов региональной элиты.

Политико-административная элита в практически равных долях оценила резервы по вариантам «В резерве состоят лица, отобранные по принципу принадлежности к действующей власти, клану, влиятельным хозяйственно-финансовым группам» и «В резерв отобраны высококлассные профессионалы, наиболее подготовленные и перспективные специалисты» (33 и 29 %). Представители региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы практически не видят профессионалов в нынешнем резерве (4 %), 75 % из них поддерживают вариант «В резерве состоят лица, отобранные по принципу принадлежности к действующей власти, клану, влиятельным хозяйственно-финансовым группам».

Вера в профессионализм резервистов сильна, особенно у самых опытных представителей административно-политической элиты. Чем меньше опыта у участников этой группы, тем меньше они верят в лучшие качества резерва. Оплотом оптимизма по отношению к нему вновь стала исполнительная власть.

Следующий вопрос можно назвать уточнением к ряду предыдущих. Экспертам было предложено ответить, считают ли они вероятным включение в кадровый резерв людей по принципу преданности или по клановому принципу (Диаграмма 16). Несмотря на все различия, большинство членов элитных групп согласны с вариантом «Вероятность такой практики не исключена». При этом доля ответивших так в административной элите ниже (54 % против 80 %). Были также описаны и перечислены конкретные случаи. Наименьшие сомнения в такой практике проявили представители партий и общественных движений, а также представители бизнеса, гуманитарной элиты и хозяйственники. Меньше всего в такое положение дел верят люди из исполнительной власти.

Диаграмма 16

Клановость при включении в элиту

80%

60%

40%

20%

0%

элита др. сфер элита адм-полит

CD

CD

О

CD

ГО

$ о т о о. CD ей

CD

ГО

Вопрос о публичности и открытости формирования кадрового резерва региональной элиты вообще не вызвал больших расхождений в ответах. Все элитные группы оказались солидарны в ответах: 86-96 % высказались за максимальную открытость процесса. Лишь 10 % административной элиты были против этого, и по 4 % представителей каждой группы считают, что формальная сторона процесса должна быть публичной.

В настоящее время работа по формированию резерва региональной элиты проводится в основном гласно, но лишь с формальной стороны – так считают 60 % представителей административной элиты и 49 % представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы. 14 и 41 % опрошенных соответственно считают процесс негласным. 26 % представителей административно-политической элиты считают формирование кадрового резерва сейчас открытым процессом. С ними согласны 10 % экспертов других групп.

Больше всего в открытости процедур убеждены представители исполнительной власти и бизнеса (в сравнении с остальными членами своей группы). Все это свидетельствует о нарастании тенденции закрытости элиты.

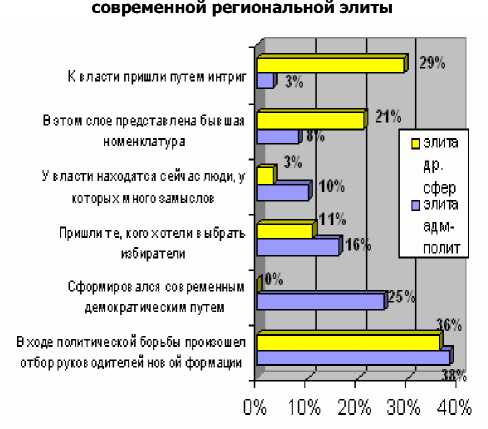

И закономерным итогом развития темы смены и подготовки кадров стал вопрос о том, как была сформирована современная региональная элита. Ответы на него представлены на Диаграмме 17.

Диаграмма 17

Пути формирования

Основным путем движения современной элиты к своему положению был назван путь политической борьбы, когда сформировался слой руководителей новой формации (36-38 %).

На этом совпадение мнений элитных групп закончилось. Административно-политическая элита указывает на демократические механизмы ее формирования (25 %), выбор электората (16 %). Среди представителей региональных бизнес-элит, хозяйственного комплекса, силовых ведомств, интеллектуальной и духовно-гуманитарной сферы сложилось мнение, что новая элита пришла к власти путем интриг (29 %), предательства бывшей номенклатурой своих идеалов (21 %).

Представители исполнительной власти чаще упоминали демократические пути достижения элитой своего положения. Партийные деятели чаще склоняются к варианту со сменой номенклатурой своих убеждений на новые, «соответствующие политическому моменту». Хозяйственная элита (100 %) и бизнесмены (50 %) считают, что свою роль сыграли интриги, скрытая борьба за власть.

Анализ процессов конституирования нового поколения политических руководителей в России лишний раз доказывает, что авторитет, легитимность и зависящая от них стабильность властного положения требуют более адекватного учета состояния массовой и элитной политической культуры и такого существенного её компонента, как политические ожидания и надежды.

Социологические исследования элит однозначно выявляют приоритетные качества политических элит, на которые указывают общественное мнение и экспертные оценки. Это – профессионализм, образованность, высокая нравственность.

Поскольку подлинная, основанная на социально-психологических, акмеологических предпосылках и показателях эффективности деятельности элитность у российских политиков пока, увы, недостаточна, то для широкого круга конституентов и населения её можно сымитировать, подать на уровне имиджа.

Именно имитационно-имиджевая форма существования и подачи элитности остается в современной российской политике пока ведущей. Имитируется почти все: образованность, гражданственная направленность действий, эффективность и результативность политических решений.

Однако в становлении подлинной политической элитности есть свои закономерности, которые не удается обойти никакими имиджевыми технологиями и имитациями.

К их числу относятся факторы элитной социализации (элитное образование). Внутренние перегруппировки и новые назначения выходцев из советской номенклатурной элиты оказались не способны сформировать ни образ, ни качество новой элиты. Претензии на руководство процессами демократизации и новой волны модернизации блокируются установками и схемами действий прежней политической культуры и отсутствием новой системы ценностей, предлагаемых, как правило, обществу новой элитой. Вряд ли в качестве таковых могут выступать чужие западные образцы и проекции неудовлетворенных амбиций и комплексов, сформировавшихся в прежней социально-политической системе. Поэтому постсоветские образцы политической элитности и носят столь мелкомасштабный и имитационный характер и не могут никак укорениться. А работа по элитной социализации новых поколений ведется хаотично. Заявленная модернизация страны требует осуществления следующих мер:

-

- постепенное изменение системы рекрутирования элит, переход от кланово-командных критериев к общегражданским и меритократическим;

-

- расширение базы элитной рекрутации за счет субэлитных слоев (средний класс) и отбора в органы власти и управления руководителей и специалистов по акмеологиче-ским и гражданско-меритократическим показателям;

-

- развитие структур гражданского общества и культивирование здоровой политической конкуренции в элитной и субэлитной среде;

-

- проведение государственной информационной политики, ориентированной на глас-

- ность и прозрачность деятельности политической элиты;

-

- формирование системы элитной социализации и элитного образования, ориентированных на общенациональные интересы и гражданские ценности.

Основные надежды на прорыв в формировании элитных личностей и новой элиты следует связывать с элитным образованием, которое опирается на развитие широкой образовательной базы страны как основного источника формирования национального человеческого капитала.

-

1. Идентичность // Современная западная философия: словарь. М., 2000.

-

2. Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., 2002.

-

3. Московичи С. Век толп. М., 1998.

-

4. Российские элиты в зеркале социологии. Ростов н/Д., 2007.

-

5. Рукавишников В. О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998.

-

6. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М., 2001.

-

7. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. М., 1996.

-

8. Понеделков А. В., Старостин А. М. Феномен идентичности региональных элит: российская версия // Демократия. Власть. Элиты: демократия vs элитократия: сб. ст. М., 2010.

Список литературы Проблема качества и эффективности региональной элиты: социологический анализ трансформации ульяновской элиты (90-е гг. ХХ в. - начало ХХI в.)

- Идентичность//Современная западная философия: словарь. М., 2000.

- Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., 2002.

- Московичи С. Век толп. М., 1998.

- Российские элиты в зеркале социологии. Ростов н/Д., 2007.

- Рукавишников В. О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998.

- Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М., 2001.

- Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. М., 1996.

- Понеделков А. В., Старостин А. М. Феномен идентичности региональных элит: российская версия//Демократия. Власть. Элиты: демократия vs элитократия: сб. ст. М., 2010.