Проблема научного понимания сущности спорта как социально-культурного явления

Автор: Москвичев Ю.Н., Петров Н.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа и обобщения теоретико-методологических позиций отечественных и зарубежных учёных по проблеме научного понимания сущности спорта как социально-культурного явления. Авторами сделана попытка сформулировать обобщённое научное определение спорта как социально-культурного явления.

Спорт, институт спорта, спорт как социально-культурное явление

Короткий адрес: https://sciup.org/140125616

IDR: 140125616

Текст научной статьи Проблема научного понимания сущности спорта как социально-культурного явления

Введение. В настоящее время нет однозначного понимания сущности спорта как социального явления. Спорт трактуют и как особый вид деятельности, и как игру, и как социальный феномен, не сводимый к первым двум вариантам его толкования. Существующая в настоящее время полисемия в трактовке смыслового значения термина «спорт» затрудняет научное исследование того, что лежит в основе спорта как социального института. Его научное понимание как общественного феномена со сложной (многоуровневой и многоаспектной) системой общественных отношений и связей, организаций и учреждений, традиций и инноваций, устоявшихся норм и предписаний, с одной стороны, и эвристических возможностей, творческого потенциала, с другой. Не случайно, что среди учёных имеется довольно широкий разброс теоретических позиций относительно исторических корней, содержания и сущности спорта, его непредвзятой оценки в настоящем, а также будущего спорта.

Именно поэтому целью нашей научной статьи стало выявление исходных исторических и логико-методологических оснований, принципов научного познания спорта как социально-культурного явления, разработка на этой основе логически непротиво- речивого методологического подхода, обеспечивающего максимально точное и теоретически конкретное научное понимание спорта как системного социально-культурного феномена.

Теоретико-методологическую базу нашего исследования составил системный подход, а также диалектический принцип единства исторического и логического в научном познании.

Результаты аналитического обзора научной литературы . Суть спорта как социально–культурного явления невозможно понять без осознания того, как возникло само это явление и соответствующие ему понятие и термин.

Ни для кого не является секретом, что понятие и термин «спорт» не употреблялись ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме, ни в средневековой Европе, ни в начале Нового времени. Их стали употреблять в общении людей лишь на рубеже XVIII и XIX веков, а в XIX веке термин «спорт» закрепился в лексике народов Европы и всего мира.

Возникает проблема: «Как быть, если не было слова «спорт», то значит ли это, что не было и самого феномена, обозначаемого этим словом, или если нет слова, то нет и самого явления?» Однозначного ответа на этот вопрос в специальной литературе нам найти не удалось.

Указанная проблема проявляется в следующем ряде нерешенных в науке вопросов.

-

1) . Существовало ли в жизни общества явление до того, как его стали обозначать словом «спорт», или нет?

-

2) . Можно ли называть спортом те состязания, которые проводились в древности на олимпийских играх?

-

3) Есть ли качественные различия между состязаниями на олимпийских играх древности и современными спортивными соревнованиями или это, по сути, одно и то же?

-

3) Следует ли считать регулярную подготовку юношей Эллады к состязаниям на древнегреческих олимпиадах спортивной тренировкой или нет?

Большое внимание данному вопросу уделяется в работах Сарафа М.Я.,1997, Айзенберга К., 2009, Ибрагимова М.М., 2011, Передельского А.А., 2010-2014, Ашастина Б.В., 2011, Визитей Н.Н., 2010-2011 и др. Опираясь на эти работы, нами были выделены основные теоретические положения и выводы по поставленным вопросам.

Научное понимание сущности спорта как социально-культурного явления предполагает достоверное знание его и как особого вида деятельности, и как особого социального института, закрепляющего сложившиеся устойчивые и массовые формы человеческой жизнедеятельности. Чтобы получить такого рода знания требуется применение разнообразных методов научного исследования. Методологически наиболее важным из них, как мы считаем, выступает метод единства использования исторического и логического подходов в научном познании спорта как социально-культурного явления. (Подробнее о содержании метода единства исторического и логического см.: Москвичев Ю., Сергеев В. Методологические основы олимпийского образования // Олимпийское движение и социальные процессы. – М.: Советский спорт, 1999. С.152-153).

Тот или иной социальный объект научного познания может быть полноценно исследован и понят лишь тогда, когда мы получим о нём достоверную информацию. Исторический подход предполагает исследование объекта по нескольким параметрам: как он возник; как происходило его становление в качестве особого феномена жизни общества; какие стадии своего формирования он прошёл; чем является в настоящее время по своей структуре и функциям; чем они отличаются от предшествующих состояний?

Логический подход помогает выразить научную информацию о спорте в систематической форме теоретических положений, выводов и суждений, описывающих, объясняющих, прогнозирующих состояния объекта познания, раскрывающих смысловое значение применяемых в спортивной и научной лексике терминов, выражений и дескрипций (описаний объекта познания).

В массе своей явления культуры имеют свои исторические корни в духовнорелигиозной основе. Не случайно слово «культура» имеет одинаковый корень со словом «культ». Культурные явления исторически «вырастают» из религиозных культов. Это теоретическое положение давно известно, но в нашей стране в условиях более 70летнего идеологического прессинга над областью научного познания оно просто замалчивалось или уводилось из области науки, как ненаучное теоретическое положение.

Установленным историческим фактом на сегодняшний день является то, что древние эллины устраивали состязания в беге, прыжках, метаниях, борьбе, кулачных боях на посвященных олимпийским богам религиозных праздниках: Олимпийских, Немейских, Пифийских играх. Религиозный характер имели и рыцарские турниры, проводимые в европейских государствах в средние века. Состязания на народных праздниках тоже были так или иначе связаны с религиозно-культовыми обрядами, традициями и обычаями.

Состязания, как общественная форма выражения потребности человека в победе, преодолении неблагоприятных условий и обстоятельств, подчинения их своей воле, были везде и всегда у всех народов. Но состязания и спорт – это явления, хотя и родственные, связанные друг с другом, тем не менее, не тождественные, имеющие различия. Состязание – это понятие более общее, чем понятие спорт. Спорт можно определять как особую разновидность состязания, отличную от праздников, турниров, конкурсов, игр и т.п.

В этом аспекте спорт достаточно хорошо исследован в научной литературе. Поэтому не будем на нем останавливаться, а обратим внимание на другую особенность спорта, которая зафиксирована в истории физической культуры и спорта, но на научнотеоретическом уровне исследована не достаточно полно.

Речь идет о том, что в истории развития физической культуры и спорта в европейских странах имеются определенные факты, события, которые свидетельствуют о том, что в рамках единой европейской культуры народы Европы имели различия в способах использования физических упражнений для укрепления здоровья и развития физических кондиций человека.

Причем эти различия стали очевидными, явными именно во второй половине XVIII века, когда появились первые научные труды, касающиеся использования физических упражнений человеком. Так в книге немецкого педагога Иоганна Гутс-Мутса (1759-1839) «Гимнастика для юношества» речь идет о такой форме использования физических упражнений, которая направлена на всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей человека. Для него и многих его последователей не только в Германии, но и других странах Европы, включая Россию, этой формой была гимнастика.

Историческим фактом является и то обстоятельство, что именно гимнастика была популярна в Германии, Франции, Австро-Венгрии, Швеции, России. Гимнастические системы в этих странах отличались друг от друга. Однако направленность использования физических упражнений на всестороннее и гармоничное развитие физических возможностей человека была в этих странах общей. Гимнастические клубы и общества были широко распространенным явлением в указанных выше государствах. Прусская гимнастика, шведская гимнастика, сокольская гимнастика, гимнастика Демени, комбинированный вариант всех этих видов, характерный для России и других европейских стран, – все это свидетельствовало о большой популярности именно гимнастического направления, а не противоположного – атлетического.

Исключение составила только Великобритания, в которой население страны использовало другую форму применения физических упражнений для развития только тех двигательных качеств и способностей человека, которые способствовали достижению победы в состязаниях. Эта форма получила даже своё название – «атлетика» или «атлетическое направление». Гимнастические клубы ни в Англии, ни в Шотландии, ни в Ирландии не были популярны. Атлетические же клубы, напротив, стали первоначально популярны в аристократической среде («клубы джентльменов»), а затем и в массе народа (футбольные клубы, боксерские клубы и т.п.).

Стали систематически проводиться внутриклубные соревнования, затем соревнования между клубами, городские, региональные и национальные соревнования по тому или иному виду состязаний, со своими правилами, регламентом, судейской коллегией, графиками соревнований, организационно-управленческой структурой (федерации по видам спорта) и т.п. Именно таким образом в реальной истории шел процесс институализации того, что стали обозначать словом «спорт», первоначально переводимый как досуг, свободное времяпрепровождение.

Несколько фактов из истории физической культуры и спорта.

Первый факт. В Санкт-Петербурге 10 (23) августа 1885 года врач и педагог Владислав Францевич Краевский создал первый в Санкт-Петербурге и в России атлетический клуб. Он был тогда единственным в России атлетическим клубом на множество гимнастических клубов.

Второй факт. Попытка английского короля ввести в армии и флоте Великобритании гимнастику, как основу системы физической подготовки военнослужащих, аналогичной германской, французской, шведской, австро-венгерской и российской, не дала положительного результата, хотя на это было затрачено много средств из государственной казны. Можно приводить и другие исторические факты, но достаточно и этих двух.

Спорт стал исторически сложившимся социальным институтом, со своим содержанием, формой, организационной структурой и нормативной основой только после того, как соревнования в том или ином виде состязательной деятельности (бокс, фехтование, скачки, плавание, борьба, легкоатлетические виды и др.) превратились в национальный и международный феномен, образовались международные федерации по этим видам соревнований, превратилось все это в традицию общества, в привычки отдельных индивидов. Данный процесс окончательно завершился к середине XIX века.

Можно сделать предварительный вывод, что спорт как социальный институт сформировался из атлетического направления использования физических упражнений как определенной альтернативы гимнастическому движению и гимнастическим традициям. Учет этих исторических фактов очень важен для логически правильного и теоретически грамотного осмысления сущности спорта и его особенностей.

Ближайшим родовым признаком в дефиниции понятия спорта можно взять признак, указывающий на особое направление использования физических упражнений с целью развития физических и двигательных способностей человека, которое и исторически и логически выступает как основание спорта. Тогда получается, что спорт – это, в первую очередь, есть такое направление в использовании физических упражнений, которое ориентировано на развитие особых физических, двигательных и умственных способностей, которые обеспечивают (или хотя бы способствуют) победу человека в состязаниях с другими людьми или с самим собой.

Победа – это высшая ценность в сфере спорта. Не гармония, не всесторонность, как в гимнастике, а именно победа. Поэтому у спорта, в отличие от физической культу- ры, имеется свой набор ценностей, не совпадающий с ценностями физической культуры как социально-культурного феномена. Вот почему нельзя считать и называть спортом те состязания, которые проводили древние эллины на олимпийских играх, средневековые дворяне на рыцарских турнирах или проводят современные люди на народных (этнических) праздниках. Не сама по себе агональность (состязательность) делает спорт спортом, а именно ориентация и установка участника на победу в состязании, основанная на уверенности в собственных функциональных возможностях, развитых благодаря рационально организованному учебно-тренировочному процессу физических, психических и духовных способностях. Именно это составляет социально-гуманитарную сущность спорта. Если это есть в человеке, то он – спортсмен. А отношения с подобными ему людьми, а также тренерами, врачами, массажистами и другими участниками спортивных мероприятий будут отношениями в области спорта, спортивными отношениями.

Такова обобщенная теоретико-методологическая предпосылка и гипотеза нашей программы научного исследования спорта.

Обнаруженные в научных работах основные факты и научнотеоретические положения, характеризующие процесс зарождения и становления спорта как общественного феномена:

-

- В первобытном обществе, в культуре Древней Греции и Древнего Востока состязания, похожие на современные спортивные соревнования, были частью религиозных праздников, культовых действий, которые устраивались в честь богов или героев.

-

- Возникновение спорта связывают с религией и культовыми действиями. В древности это были различные религиозные праздники, например древнегреческие Олимпийские, Немейские игры проводились в честь бога Зевса, а Дельфийские игры в честь богини Афины.

В современном мире спорт возник и сформировался как своеобразная замена религии. Так как в настоящее время влияние религий ослабло, а потребность в формах и действиях, которые они наполняли содержанием, осталась. Спорт создал новые формы массового действия, новый культ со своими кумирами.

-

- Раннее христианство осуждало олимпийские состязания, так как они относились к античной культуре, основанной на язычестве, политеизме.

-

- А вот протестантизм оказал благоприятное влияние на зарождение и распространение спорта. Это религиозное направление формирует психологию независимой личности, индивидуалиста – того, без чего современный спорт не мог бы возникнуть, существовать и развиваться.

-

- Выдвижение принципа состязательности (агонии) в античности в качестве элемента культуры было формой выражения самооценки человека, средством осознания ценности человека, способного стать героем – «полубогом».

-

- Возникновение современного спорта связано с развитием буржуазного общества и культуры. Его зарождение не вызвано потребностью в физическом совершенствовании. Спорт в Новом времени (XVIII-XIX веках) возник как форма развлекательноигровой деятельности. Как приятное и полезное времяпрепровождение, как физическая активность оздоровительной направленности.

-

- Родиной современного спорта считается Англия, что объясняется рядом факторов: исторических, социально-экономических, политических, культурных, психологических. В Англии раньше, чем в других странах начали развиваться основы буржуазной экономики, политики, культуры, свобода личности. (Во второй половине XVIII века в Англии впервые в мире возникают ассоциации по отдельным видам спорта, разрабатываются правила по регби, футболу и т.п. Впервые разрабатываются идей-

- ные, правовые, организационно-управленческие и экономические основы современного спорта).

-

- Современный спорт зарождался на основе коммерческой сделки, а не как реализация идеалов Просвещения или Утопизма.

-

- В условиях рыночной экономики, основанной на равноправных отношениях продавца и покупателя, возникает социальная потребность в общей для всех людей системе подготовки человека к состязаниям. В рамках сложившихся систем образования и воспитания обеспечивалась для отдельного человека его интеллектуальная, мировоззренческая, нравственно-эстетическая, политико-правовая готовность к состязанию, борьбе за свои интересы, потребности, желания. Физическая же и двигательная готовность человека к состязаниям во всех сферах жизни общества складывается в специальной системе спортивных тренировок, общим и ведущим фактором которых выступает стремление отдельного человека через регулярные занятия физическими упражнениями добиваться реальной возможности побеждать в состязаниях с другими индивидами, обеспечивать состояние индивидуальной готовности к победе в состязаниях, проводимых по особым правилам и регламенту (спортивные соревнования).

-

- Изменения в историческом содержании идей гуманизма воздействуют на развитие спорта, его роль и значение в жизни общества и человека. Спорт подвержен так же влиянию экономических, социальных, политико-правовых факторов. Но он имеет и свои собственные ценности, имеющие общечеловеческий характер.

-

- Само слово спорт произошло от французского «desport», что означало «отдых», по другой версии «спорт» произошло от латинского «disportare» - «развлекаться». А уже в английском языке от него было образовано слово «sport» оно обозначало «занятие охотой», «конные состязания», «соревнования по плаванию».

Анализ теоретико-методологических познаний учёных по проблеме понятия сущности спорта как социально-культурного явления, позволил выделить основные направления решения этой проблемы и сформулировать ряд собственных теоретических положений и выводов.

В настоящее время существует два подхода в разрешении проблемы сущности спорта. Первый подход рассматривает спорт как особый вид деятельности (деятельностный подход). Второй подход характеризуется рассмотрением спорта как социального института (институциональный подход).

Сторонники деятельностного подхода рассматривают спорт либо как собственно соревновательную деятельность, в которой главной составляющей является состязательность, либо несколько шире, чем просто состязательность, например, игру. Но в обоих случаях объектом их исследования являются люди, участвующие в состязании или игре. Из такого определения спорта логично вытекает вывод о том, что спорт существовал всегда, так как элементы состязательности присутствовали еще в первобытном обществе и даже проявляются в поведении животных.

В нашем исследовании мы больше склонны придерживаться теоретикометодологических позиции тех учёных, которые рассматривают спорт несколько шире, чем просто собственно соревновательную деятельность (М. Я. Сараф, В. Нишуков, А.А. Передельский, Л.П. Матвеев, С.В Брянкин, В.Д. Фискалов, Холодов Ж.К., Кузнецов В. С. и другие). На наш взгляд, спорт представляет собой систему социальных связей и отношений, в центре которой находится спортивное соревнование (является неким ядром), а её целью является достижение высокого результата, победа на соревнованиях, вокруг этого ядра располагаются процессы (явления), тем или иным образом связанные с осуществлением спортивного соревнования.

Нами было выделено 9 таких процессов:

-

1. Подготовка к соревнованиям, в этот процессе мы объединяем все возможные виды подготовки: подготовку самих спортсменов (физическую, тактическую, психологическую, теоретическую и т.д.), подготовку тренерских кадров, судей и других специалистов имеющих отношение к организации и проведению соревнований, а также систему отбора спортсменов.

-

2. Межличностные отношения – всякие отношения между людьми, касающиеся соревнований (это и отношения между тренером и спортсменом, между болельщиками, а также в управленческой деятельности в данной сфере).

-

3. Медицинское обеспечение – сохранность здоровья спортсменов, сюда же можно отнести разработку мер по борьбе с допингом.

-

4. Научно исследовательская работа в области спорта призвана решать задачи, совершенствования методики подготовки спортсменов и т.д.

-

5. Информационное обеспечение – например, телетрансляции различных соревнований.

-

6. Материально-техническое обеспечение – производство спортивного инвентаря, строительство спортивных сооружений.

-

7. Коммерческие процессы – все финансовые процессы, связанные с соревновательной деятельностью.

-

8. Для максимальной реализации ресурсов организма спортсменов в достижении побед в спортивных соревнованиях наличие в обществе научно обоснованных методологических подходов, методик, технологий реализации этих ресурсов.

-

9. Нормативно-правовое, программное обеспечение – разработка квалификационных нормативов, правил соревнований и т.п.

Выделенные нами процессы и факторы, которые связаны так или иначе со спортивными соревнованиями, вместе составляют некое связанное множество или систему, которую можно обозначить термином «спорт» в широком смысле слова.

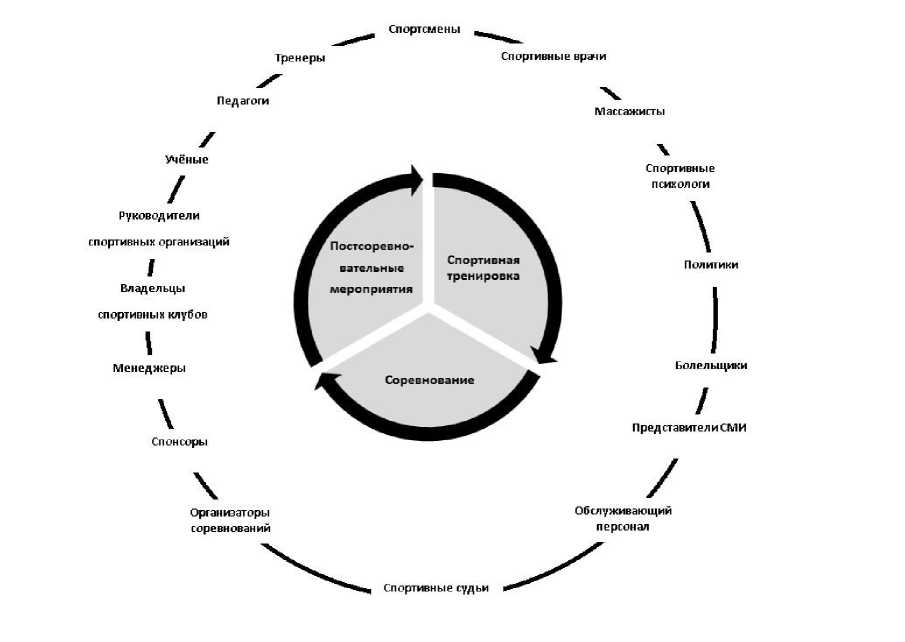

Объем понятия «спорт» в широком смысле слова не сводится к спортивным соревнованиям, составляющим ядро спорта, а включает, помимо их, еще спортивную тренировку и постсоревновательные мероприятия. Все это вместе непосредственно связано с определенным набором общественных процессов и явлений. Спорт как социально-культурное явление – это достаточно сложное, многоаспектное и многоуровневое социальное образование.

Если мы говорим о спорте как о социальном институте, то здесь надо учитывать следующие моменты.

-

1. Необходимо видеть различие спорта, как особого вида деятельности, и спорта, как социального института. То есть понимать спорт не как свойственный спортсмену вид его двигательной активности, а как характерную для общества систему отношений и связей между различными людьми, так или иначе задействованных в жизни спорта. Нужно уяснить, что спорт в этом смысле предстаёт как сложившаяся объективированная (интерсубъективная) система, которая включает в себя устойчивые и передающиеся из поколения в поколение формы деятельности людей, связанные с использованием физических упражнений. А также систему особым образом организованных соревнований по выявлению победителя в определенном круге состязающихся лиц, обладающего на конкретный момент места и времени максимально развитыми физическими кондициями и двигательными способностями. Кроме того, спорт это также и определенные общественные связи, коммуникации, учреждения и организации, имеющие свою особую структуру и выполняющие конкретные функции по отношению к обществу и отдельному человеку. Если спорт трактовать как социально-культурный феномен, то тогда обязательно надо выявить, какие ценности в него входят и передаются по наследству из одного поколения людей в другое.

-

2. Следует также учитывать и еще две составляющие спорта: спортивнотренировочную деятельность, обеспечивающую подготовку к состязаниям, и постсоревновательные мероприятия и процессы, содействующие активному отдыху и восстановлению спортсменов. Учет этих двух, внутренне присущих спорту факторов, естественно, расширит число выделенных нами выше процессов и факторов, будет способствовать более точному и научно более полному пониманию спорта как социального института.

-

3. Важно всесторонне исследовать и уяснить результаты всех аспектов жизни спорта, всю продукцию жизнедеятельности спорта как социального института.

-

4. Необходимо выяснить те функции, которые объективно (т.е. независимо от субъективных целей, мотивов и желаний людей) выполняет спорт в общественной жизни. А также, то место, которое спорт занимает в жизни общества в целом, в отдельных сферах жизни общества, а также в жизни отдельного индивида.

Все, кто занимался спортом практически, знают, что жизнь спорта и спортсмена не сводится только к тренировкам и соревнованиям, характерными чертами которых является напряженная двигательная и физическая активность. Жизнь спортсмена и тренера – это не только тренировки и соревнования. Это ещё и отдых, рекреация, восстановление.

Рекреативная деятельность зачастую в научных исследованиях спорта оказывается вне предмета и объекта научного анализа и осмысления. Между тем, спортсменам и специалистам сферы спорта хорошо известно, что содержание годичного цикла спортивной тренировки разделяется учеными на три этапа: подготовительный, соревновательный и переходный.

Если первые два этапа предполагают максимальную двигательную и физическую активность спортсменов, то третий этап – незначительную двигательную и физическую активность с целью обеспечения процесса восстановления (физического, эмоционального и духовного) спортсмена для следующего макроцикла спортивной тренировки.

Еще более убедительным является тезис о том, что любое повторное двигательное действие (физическое упражнение) без паузы отдыха невозможно осуществить. Именно поэтому тренировочная деятельность в любом виде спорта имеет циклический характер (микро-, мезо- и макроциклы). Каждый последующий цикл спортивной тренировки предполагает предварительный отдых, в ходе которого восстанавливаются физические ресурсы организма, осмысливаются спортсменом двигательные действия, происходит эмоциональная разрядка и т.п.

Отсюда можно сделать вывод о том, что в содержании спорта как деятельности и как системы связей (коммуникаций), отношений, учреждений и организаций входят две противоположности – физическая активность и физический покой. Этот вывод является предельно широким и абстрактным. Но он отражает действительное единство этих двух начал в жизни и деятельности спортсменов и тренеров, как главных действующих лиц в области спорта в социально-культурном его толковании.

Мы подошли еще к одному, очень важному в методологическом плане, вопросу: а кто носитель отношений в спорте как социальной системы отношений и связей, как социальном институте? Кто главное действующее лицо, субъект спорта? В социологии для обозначения главного действующего лица в той или иной социальной системе или социальном институте используют понятие и термин «актор». Если спорт – социальный институт, то кто его акторы? Вопрос не праздный, так как однозначного ответа на него получить не удается.

Если рассматривать спорт как деятельность, то главный субъект здесь будет тот человек, который этой деятельностью занимается – спортсмен. Говоря другими слова- ми, это будет занимающийся физическими упражнениями и выступающий на соревнованиях человек. Однако в таком случае уходит в тень фигура тренера, массажиста, врача, менеджера, спонсора и других людей, деятельность которых связана с жизнью спорта.

Вот почему более предпочтительным в научном отношении будет методологический подход, в котором спорт трактуется как социальный институт, как объективированная система связей (коммуникаций) и отношений, учреждений и организаций, норм и инноваций, традиций и моды. В этом случае речь идет не столько о самой деятельности, сколько о сложившихся результатах спортивно-физкультурной деятельности людей (их привычки, обычаи, традиции, различного рода нормы и стандарты, социальные структуры, учреждения и организации).

При таком походе получается, что акторами спортивной жизни общества как социального института будут все те люди, которые находятся в этой системе связей и отношений как носители, стороны этих коммуникативных связей и отношений, общающихся между собой вербально или не вербально. Ими будут и конкретные физические лица, сохраняющие, воспроизводящие сложившиеся формы физкультурно-спортивной деятельности, нормы, традиции и обычаи или, наоборот, преобразующие устаревшие, потерявшие свою актуальность компоненты спортивных явлений в новые, более совершенные формы, т.е. и консерваторы и новаторы.

К сожалению, при рассмотрении сущности спорта вопрос о субъектах (творцах), акторах, носителях и трансляторах традиций и ценностей спорта зачастую оказывается вне рамок научного анализа и исследования.

Вне предмета методологического анализа остаётся ещё один подход к научному исследованию социальной сущности спорта. Это трактовка спорта как производства и воспроизводства человека, форм человеческой деятельности, закрепляемых в социальных отношениях, социальных структурах и учреждениях, гуманитарных ценностях, обычаях и традициях.

При таком подходе возможно рассмотрение спорта как процесса непосредственного производства (творения), потребления, обмена и распределения ценностей ЗОЖ, физического развития и совершенствования, двигательного мастерства, психического здоровья и духовного богатства. В этом случае спорт - это уже не просто какая-то деятельность людей. Здесь много видов всякой деятельности. Это, скорее всего, особая система видов деятельности, связей и отношений, главным продуктом которой будет здоровый, активный и развитый человек. С процессуальной стороны спорт будет рассматриваться как особая форма общественного производства и расширенного воспроизводства такого человека и всего того, что этому способствует.

Социальный институт, в философском понимании, представляет собой исторически сложившуюся форму организации совместной деятельности людей, существование которой вызвано необходимостью удовлетворения различных общественных потребностей: социальных, экономических, политических, культурных и других. Институты способны влиять на поведение людей с помощью установленных норм, закрепленных в традициях, обычаях, правовых законах, организационных правилах, предписаниях и инструкциях.

Можно согласиться с трактовкой спорта как социального института, которую дает Наталья Ларшина. Она считает, что спорт - это сложная исторически сложившаяся система, имеющая собственную инфраструктуру, охватывающая совместную деятельность широкого круга людей (спортсмены, тренеры, болельщики, менеджеры, спонсоры, учёные, историки, статисты, спортивные судьи, врачи, психологи и другие), существование которой необходимо для удовлетворения, в первую очередь, состязательных, зрелищных, социальных и культурных потребностей человека и общества. Поведение людей в данном институте регулируется учрежденными нормами и правилами. Созданные официальные объединения и органы администрации решают вопросы связанные: с составлением расписаний спортивных мероприятий, календаря соревнований, продолжительностью спортивного сезона, с разработкой, дополнением и изменением правил игр и соревнований.

Основываясь на вышесказанных положениях и выводах, мы можем заключить, что спорт как социально-культурное явление, как социальный институт, обязательно включает в себя сложную систему социальных взаимоотношений (рис.1), в которой каждый участник занимает свое особое место в сложившейся социальной структуре (социальный статус). Каждый носитель отношений в этой системе объективно выполняет в спортивной жизни особые функции, играет свою особую социальную роль. А действующие лица, субъекты спортивной жизни имеют и свои особые имена: спортсмен, тренер, владелец спортивного клуба, болельщик и т.п.

Рис. 1. Социальные взаимоотношения в спорте как социальном институте

Объектом исследования при таком подходе становится не только содержание деятельности указанных выше людей, но и содержание их социальных взаимоотношений, ролей, статусов, а также тех культурных и социальных факторов, которые приводят к их изменению в том или ином направлении. Рассмотрение спорта как социального института позволяет в ходе научных исследований обнаружить и сформулировать объективные законы его развития, а не только выявлять законы его функционирования и строения.

Именно поэтому, на наш взгляд, научное исследование сущности спорта как социально-культурного явления предполагает применение методологической установки, которая трактует спорт как социальный институт, а не только как особую деятельность человека. В этой связи можно сказать, что отстаиваемая нами методологическая позиция является наиболее перспективной в научном исследовании законов структуры, функционирования и развития спорта в целом, а также отдельных его проявлений в жизни человека и общества.

Список литературы Проблема научного понимания сущности спорта как социально-культурного явления

- Айзенберг, К. Открытие спорта современной исторической наукой/Кристиана Айзенберг//Логос. -2009. -№6. -С. 82-96.

- Ашастин, Б.В. История возникновения современного спорта/Б.В. Ашастин//Конспект лекций для студентов для специальности 061100 «Менеджмент организации» (специализация 061128-Менеджмент в спорте) по дисциплине «Олимпийское движение и современный спорт».-Екатеринбург. -2011. -19 с.

- Визитей, Н.Н. Идея олимпизма и реалии современного мира/Н.Н. Визитей, В.Г. Манолаки//Теория и практика физической культуры. -2011. -N 1. -С. 43-47.

- Вишневский, В.И., Столяров В.И., Федосов В.Г. Современный спорт как социально-культурное явление и его гуманистическая ценность: Учеб.пособие/МАДИ(ГТУ). -М., 2007. -72 с.

- Гуттман, А. От ритуала к рекорду//Логос. -2009. -№ 6 (73). -С. 147-187.

- Гуттман, А. Протестантизм, капитализм, современный спорт//Логос. -2013. -№ 5 (95). -С. 1-42.

- Ибрагимов, М.М. Онтология спорта и физического воспитания как феноменов экзистенциалистской культуры/М. М. Ибрагимов//Теория и практика физического воспитания. -2011. -№ 3. -С. 57-58.

- Ларшина, Н. Особенности спорта как социального института/Н. Ларшина//Олимпийское движение и социальные процессы: Материалы X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Олимпийское движение и социальные процессы» 23-25 мая 2001 г., Москва. -М.: Советский спорт, 2001. -С. 75-79.

- Люшен, Г. Взаимодействие между спортом и культурой//Спорт и образ жизни: Сб. ст./Сост. В.И. Столяров, З. Кравчик. -М.: ФиС, 1979. -С. 35-51.

- Москвичев, Ю. Методологические основы олимпийского образования//Олимпийское движение и социальные процессы/Ю. Москвичев, В. Сергеев. -М.: Советский спорт, 1999. -С.152-153.

- Нишуков, В. Понятие спорта/В. Нишуков//Логос. -2014. -№3 ; -С. 181-189.

- Передельский, А.А., Киртоакэ А. Религиозно-политические основания агонально-спортивной традиции и их влияние на теорию и методику спортивного образования//Теория и практика физической культуры. -2014. -№10. -С.34-36.

- Сараф, М.Я. Спорт и культура (исторический анализ)//Спорт, духовные ценности, культура. -М., 1997. -Вып. 1. -С. 51-83.

- Фискалов, В.Д. Социальные проблемы практики спорта: Учебное пособие/В.Д.Фискалов. -Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2014. -С. 6-26; 44-51.

- Эко У. Болтовня о спорте//Логос. -2009. -№ 6 (73). -С. 188.