Проблема происхождения населения Корейского полуострова (по данным антропологии)

Автор: Пан Мин Кю , Бахолдина В.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (34), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проблема этногенеза корейского народа является предметом оживленных научных дискуссий. Исходя из имеющихся данных, можно предполагать древние контакты коренного населения Корейского полуострова с обитателями обширных регионов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Ни одна из существующих гипотез относительно северных миграций, автохтонного происхождения корейцев или каких-то южных связей не может быть в настоящее время полностью отвергнута. При этом не наблюдается специфического сходства между корейцами и современными эвенками, что не позволяет говорить и о существовании древних этногенетических взаимоотношений между ними.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522649

IDR: 14522649

Текст научной статьи Проблема происхождения населения Корейского полуострова (по данным антропологии)

рических данных было проведено Итакой Имамурой, Юнижи Шимой и Мотоцки Кохамой [Imamura, Shima, 1935; Kohama, 1959; Kohama et al., 1959]. Согласно результатам этого сравнения, население Кинки (провинции Осака и Киото) и Саньо (Центральная Япония) сближается с южнокорейцами по таким признакам, как брахикрания и относительная высокорослость; население Хокурику (запад Японии) и Канто (пров. Токио) характеризуется мезокранией, более низким ростом и обнаруживает близость к айнам. Итака Имамура, Юнижи Шима и Мотоцки Кохама предполагают, что в древности обитатели Корейского п-ова отличались брахикраней; в бронзовом веке часть из них мигрировала в некоторые области Японских островов, вытеснив автохтонов. В то же время в других областях Японии сохранилось местное неолитическое население, предположительно айнского типа.

Значительная роль в изучении антропологии корейцев принадлежит российским ученым. Н.Н. Че-боксаров в своей работе [1982] приводит данные А.М. Золотарева [1941], который во время своих этнографических исследований в Приамурье попутно собирал и антропологический материал. В 1947 г. группу корейцев, рабочих на рыбных промыслах Камчатки и Амурского лимана, обследовал Г.Ф. Дебец [1949, 1951]. Это были уроженцы Северной Кореи, преимущественно провинций Хамгён-Пукдо и Хамгён-Намдо; всего 122 мужчины в возрасте 20–60 лет.

Обширные данные по антропологии корейцев содержатся в труде М.Г. Левина «Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока» [1958]. В основу его работы легли материалы, собранные в 1946 г. Антропологической экспедицией Института этнографии АН СССР в Средней Азии, в корейских колхозах районов Самарканда, Ташкента и Кзыл-Орды. Всего было обследовано 486 мужчин и 99 женщин. Согласно опросам, проведенным М.Г. Левиным, корейцы Дальнего Востока являются, как правило, выходцами из Северной Кореи и лица, связанные своим происхождением с Южной Кореей, составляют редкое исключение. Таким образом, материалы М.Г. Левина относятся к северокорейцам.

Начиная с работ Э. Опперта, Э. Бэльца и Х. Халь-берта в научной литературе распространилось мнение об антропологической гетерогенности корейцев, о существовании значительных различий между населением Северной и Южной Кореи [Kubo Takesi, 1917]. М.Г. Левин обратил внимание на отсутствие сравнительных материалов по северо- и южнокорейцам, принадлежащих одному и тому же исследователю или методически достаточно сопоставимых между собой. Географические вариации отдельных признаков у этого населения изучены недо статочно, поэтому можно считать, что антропологический состав современных корейцев сравнительно однороден и при обсуждении проблемы происхождения корейского народа речь может идти о Корейском п-ове в целом.

Согласно общепринятой антропологической классификации, корейцы относятся к дальнево сточной расе [Рогинский, Левин, 1978]. Они обнаруживают большое сходство с северными китайцами, но отличаются от них, помимо брахикефалии (черепной указатель 84–85), рядом других признаков. Это более обильный волосяной покров, бóльшие ширина носа, толщина губ и др., свидетельствующие о наличии в антропологическом типе корейцев элементов южноазиатского антропологического варианта. Вместе с тем для них характерны крупные абсолютные размеры лица и некоторая депигментация, что может указывать на связи с североазиатскими монголоидами.

После обретения Кореей независимости в 1945 г. к исследованиям в области физической антропологии, филологии, этнографии, археологии и истории приступили корейские ученые. В их работах проблема происхождения населения Корейского п-ова занимает одно из центральных мест. Археологические находки свидетельствуют о том, что полуостров был заселен уже в период палеолита, а в эпоху неолита стоянки древнего человека были обычны на всей его территории.

По вопросу о происхождении корейцев в науке нет единого мнения. Существуют три основные гипотезы – метисационная, автохтонная и северная. Возможность южного происхождения корейцев в настоящее время почти не рассматривается. Сон Чжин Тэ [1954а–в] считал, что корейский этнос сформировался в результате смешения разных племен, обитавших в древности на территории Кореи. На на рубеже II– I тыс. до н.э. древнекорейские племена были расселены на Корейском п-ове, а также в южной и центральной частях современного Северо-Восточного Китая (Маньчжурия). Сон Чжин Тэ предполагал, что в северных, центральных и внутренних южных районах Южной Кореи обитали сибирские по происхождению племена, а на юге корейского побережья жили немногочисленные группы, родственные народам Индокитая и Японии. В середине I тыс. до н.э. в результате объединения племен Пуё, Емэк, Суксин, Чосон, Окжо, Э, Самхан, Когурё и др. возникло одно из первых государственных образований на Корейском п-ове – Древний Чосон. Оно утратило независимость и было покорено китайцами в 108 г. до н.э. В целях политической консолидации завоеванной территории были образованы четыре префектуры. Главной из них стал Наннан со столицей на месте Пхеньяна, где вскоре возникла процветавшая китайская община. С самого начала своего создания китайские префектуры встретили активное противодействие местных корейских племен, в ходе которого укреплялись контакты между ними. В последующую эпоху, в период существования трех корейских государств (I в. до н.э. – VII в. н.э.) и после их объединения, происходил процесс формирования единого корейского этноса, завершившийся в период Чосон (император Седжон, 1418–1450). В дальнейшем постоянно усиливалась консолидация корейского народа. Таким образом, метисационная гипотеза Сон Чжин Тэ предполагает возможность лишь очень древних смешений, происходивших не позднее начала I тыс. до н.э., после чего доминирующими стали консолидационные процессы.

В КНДР с 50-х гг. XX в. проблемой происхождения корейцев занимались историки; с 60-х гг., после обнаружения человеческих скелетов в Назинчодо, к ее решению начали активно привлекаться антропологические материалы. Чой Мён Хак [1955] провел морфологическое сравнение скелетов древних и современных корейцев. На стоянке Назинчодо были найдены фрагменты 14 человеческих костяков. Эти находки датируются в интервале от позднего неолита (II тыс. до н.э.) до раннего бронзового века (начало I тыс. до н.э.). Скелет № 1, по-видимому, принадлежал женщине 60–70 лет, длина тела которой составляла всего 124 см; скелет № 10 – мужчине 20 лет с длиной тела 162 см. Чой Мён Хак пришел к выводу, что по морфологии эти люди не отличались от современных корейцев. Он также обнаружил сходство скелета № 1 с антропологическими материалами палеолита Японии.

Ученые КНДР являются сторонниками автохтонной гипотезы, согласно которой современное население Корейского п-ова имеет очень глубокие местные корни, уходящие в эпоху бронзы или даже палеолита. С точки зрения этой гипотезы они трактуют и палеоантропологические находки. Выстраивается следующая антропологическая преемственность: среднеплейстоценовый человек из Оёкфо [Ким Син Кю и др., 1985а] – средневерхнеплейстоценовый из Докчо-на [Археологическое исследование…, 1978] – человек из Ёнгока (48–43 тыс. л.н.) [Чжон Чжэ Хвон и др., 1986] – человек из Мандала (30–25 тыс. л.н.) [Ким Син Кю и др., 1985б] – неолитическое население [Век Ги Ха, Чжан У Чжин, 1973] – население эпохи бронзы [Век Ги Ха, 1965] – современные корейцы.

По мнению Век Ги Ха и Чжан У Чжин, можно проследить и культурную, и историческую преемственность между древним и современным населением Корейского п-ова [Век Ги Ха, 1965; Век Ги Ха, Чжан У Чжин, 1973; Чжан У Чжин, 1979]. Человек, скелет которого, датируемый 12–2,3 тыс. л.н., был найден в Бомы-гусоке, по мнению Век Ги Ха, очень близок к современным корейцам, но отличается от китайцев и японцев.

Большинство ученых Южной Кореи поддерживают гипотезу о северном происхождении корейцев. Она в значительной степени основывается на отсутствии прямой археологической преемственности между палеолитом и неолитом на Корейском п-ове, где не обнаружено материалов мезолитических культур, которые обычно являются переходными между палеолитическими и неолитическими. По мнению сторонников этой гипотезы, в позднем палеолите из-за смены климата древнее палеолитическое население полуострова исчезло или мигрировало на какие-то другие территории, чем и объясняется хронологическая лакуна в археологических материалах. В неолите Корейский п-ов заселили племена палеоазиатов, оставившие памятники культуры с ямочно-гребенчатой керамикой. Ким Чжон Бэ [1973] считает, что истоки этой культуры следует искать в Сибири, где обнаруживаются сходные традиции изготовления орудий и керамической посуды. По мнению Ким Чжон Бэ, в основе предания о Тангуне, основателе государства Чосон, который, согласно мифу, был сыном небесного владыки и женщины-медведицы, могут лежать представления, характерные для некоторых сибирских палеоазиатских народов. Хозяйство неолитических палеоазиатов Корейского п-ова основывалось на собирательстве, рыболовстве и охоте на мелких животных. В конце неолита древние палеоазиатские племена сменились протоалтайскими, носителями культуры с гладкой керамикой бронзового века, которые отождествляются с известным из хроник племенем Емэк. Одна из наиболее археологически подтвержденных миграций произошла ок. 12 тыс. л.н. и была связана с появлением культуры бронзы и навыков ведения сельского хозяйства. Пришельцы, возможно, частично смешались с местным древним населением [Ким Чжон Бэ, 1985].

По мнению Ким Чжон Бэ, источником неолитических культур на Корейском п-ове могли быть два региона Сибири: в западные и южные районы носители сибирских традиций пришли, судя по археологическим данным, с территорий, прилегающих к оз. Байкал, а в северо-восточные – с Дальнего Востока. Более поздние культуры железного века также обнаруживают сходство с сибирскими и значительно отличаются от китайских [Там же]. Таким образом, Ким Чжон Бэ допускает возможность неоднократной смены населения на Корейском п-ове начиная с неолита, а в качестве источника каждой новой миграционной волны рассматривает Сибирь.

Существует также мнение, с которым частично согласен и Ким Чжон Бэ, что хронологическая лакуна между палеолитом и неолитом на Корейском п-ове не столь велика, чтобы всерьез говорить о «культурном вакууме» в это время. Кроме того, развитие культуры имеет свои закономерности и специфику на разных территориях, что также необходимо учитывать.

По мнению Пак Сон Чжоу, в палеолите обитатели Корейского п-ова находились в изоляции, которая была нарушена в неолите, когда со стороны оз. Байкал пришли новые мигранты. Более позднее население сформировалось в результате смешения пришлых и автохтонных племен [Пак Сон Чжу, 1990, 1992, 2004,

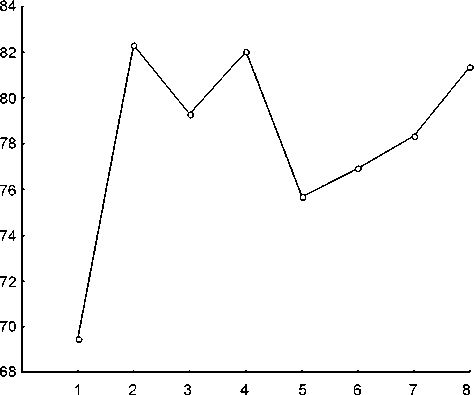

2005]. Гипотеза о возможной смене населения полуострова на границе палеолита и неолита подтверждается данными палеоантропологии. И Кён Су [2002] было проведено исследование черепов, относящихся к разным историческим периодам. Согласно данным этого автора, верхнепалеолитические обитатели Корейского п-ова значительно отличались от населения более позднего времени. Основные различия наблюдаются в форме мозгового черепа – поздние короче, шире и выше, черепной указатель у них существенно выше (см. рисунок ).

Ким Чжон Хак [1964, 1966, 1985] подробно изучил вопрос о происхождении корейцев по данным лингвистики, физической антропологии, этнографии и археологии. Он также считает, что в корейской культуре присутствуют сибирские элементы, и согласен с мнением Сон Чжин Тэ и Ким Чжон Бэ о близости корейцев к тунгусоязычным народам, но при этом подчеркивает, что их предки долго жили отдельно. Ким Чжон Хак пришел к выводу о наличии в антропологическом типе корейцев какого-то палеоазиатского или палеосибирского компонента.

В 2001 г. Хан Сын Хо с коллегами провели сравнение корейцев с 18 другими этносами по неметрическим вариациям скелета и черепа. По итогам анализа корейцы оказались ближе к казахам и монголам, чем к китайцам и японцам [Хан Сын Хо и др., 2001].

В работе Хо Кён Сок с соавторами проведено сравнение одонтологических характеристик древнего населения Корейского п-ова (государства Гая, ок. 1 600 л.н., и эпохи Корё-Чосон, 1 000–300 л.н.) и современного. Древний материал был представлен 1 085 зубами, принадлежавшими 71 индивиду; современная выборка состояла из 96 чел. (1 397 зубов). По каждому зубу были получены пять измерительных характеристик и девять неметрических показателей [Хо Кён Сок и др., 1999]. В целом по одонтологическим данным можно констатировать достаточно высокую степень различий древнего и современного населения, что свидетельствует в пользу либо миграционной, либо метисационной гипотезы происхождения корейцев.

У гипотезы северных миграций есть и противники. Так, Чой Джон Фил [1991] отрицает возможность влияния на формирование древних археологических культур Корейского п-ова палеоазиатских племен из Сибири. Он подчеркивает, что необходимо с осторожностью рассматривать вопрос о культурной преемственности на территории Кореи.

Общим местом гипотез о происхождении корейского народа является положение о значительной роли тунгусских племен в его этногенезе. Между тем представления о них у исследователей разные. Так, по мнению Ким Вон Рён [1986], древние тунгусы – это одно из палеоазиатских племен. Он также считает,

Эпохальная динамика черепного указателя населения Корейского п-ова (на основе данных И Кён Су [2002]). 1 – верхний палеолит; 2 – неолит; 3 – ранний бронзовый век; 4 – эпоха поздней бронзы; 5 – железный век; 6 – эпоха трех корейских государств; 7 – эпоха Корё-Чосон; 8 – современность.

что с конца палеолита до начала неолита существовал культурный разрыв длительностью в 2 000–3 000 лет, и согласен с Ким Чжон Бэ относительно тунгусского или палеоазиатского происхождения неолитического населения Корейского п-ова.

Проблему возможных тунгусских корней корейского народа затронул в своих работах южно-корейский исследователь Сон Бо Ги [1985, 1988, 1989]. Он сравнил литературные данные по морфологии и генетике разных групп монголоидов и показал, что антропологически корейцы ближе к китайцам, чем к тунгусам и палеоазиатам.

На представления корейских ученых о тунгусах и их роли в этногенезе корейцев большое влияние оказали идеи С.М. Широкогорова и его работа «Социальный строй северных тунгусов» [Shirokogoroff, 1929]. В этой работе он пишет, что в III тыс. до н.э. на Корейском п-ове, как и во всей Северо-Восточной Азии, доминировали палеоазиаты. После широкого распространения тунгусских племен палеоазиатские постепенно исчезли или смешались с ними. Эти вопросы подробно обсуждаются также в работах М.Г. Левина [1958] и А.П. Окладникова [1950а, б].

Сравнивать антропологические данные по современным корейцам и тунгусам (эвенки, эвены и ламуты) сложно уже в силу того, что последние в антропологическом отношении достаточно гетерогенны. Байкальский антропологический тип, выделяемый среди тунгусов Сибири, представлен в двух вариантах – долихо- и брахикефальном [Левин, 1958]. Первый, распространенный у эвенков Северного Прибайкалья, описан еще Я.Я. Рогинским [1934].

Краниологическая серия эвенков Северного Прибайкалья (сборы Я.Я. Рогинского, М.Г. Левина и Г.Ф. Дебеца 1927 и 1948 гг.) была включена в недавно проведенное многомерное статистическое исследование [Бахолдина, 2007]. Оказалось, что относительно других монголоидных серий эвенкийская занимает обособленное, окраинное положение. Можно говорить лишь об очень небольшой степени близости эвенков к монголам, чукчам и эскимосам. Окраинное положение эвенкийской серии в значительной степени обусловлено формой мозгового черепа – очень длинного и низкого (черепной указатель – 75,4, высотно-поперечный – 90,0) [Там же]. Учитывая резко выраженную брахикранию современных корейцев (черепной указатель более 84,0), трудно представить себе в качестве их предков население, сходное с эвенками Северного Прибайкалья. Однако именно Прибайкалье рассматривается многими корейскими исследователями как регион, где нужно искать предков современных корейцев. Можно было бы попытаться объяснить возникновение свойственной корейцам брахикефалии эпохальными процессами брахикефализации, но тогда остается неясным, почему этими процессами оказались не затронуты собственно тунгусы. В то же время для эвенков, как и для корейцев, характерны крупные абсолютные размеры лица, но данный признак отличает многие североазиатские монголоидные группы и не является специфичным для эвенков.

Таким образом, напрямую связать корейцев с современными тунгусами по антропологическим данным не представляется возможным. Эту связь, однако, вряд ли удалось бы установить и с гипотетической предковой ископаемой популяцией даже при наличии реального краниологического материала. Как показали исследования Ю.Г. Рычкова, любая древняя популяция может сохраниться в настоящем лишь в виде целой системы дочерних популяций [1973]. Поэтому столь сложной является задача восстановления прямой преемственности между древним и современным населением того или иного региона.

Учитывая географическое положение Корейского п-ова, а также данные археологии, истории, этнографии и лингвистики, следует признать, что древний этногенез корейского народа мог быть связан и с Центральной, и с Восточной, и с Юго-Восточной Азией. Это подтверждается и недавними исследованиями генетиков: 70–80 % вариантов митохондриальной ДНК корейцев сближают их с населением СевероВосточной Азии, а 20–30 % – с населением Южного Китая и Юго-Восточной Азии [И Хон Кю, 2003; Ким Ук, Ким Чжон Рёл, 2005].

В заключение можно сказать, что проблема этногенеза корейского народа по-прежнему остается предметом научных дискуссий. В истории полуострова были фазы длительной изоляции, которые сменялись периодами интенсивных внешних миграций и взаимовлияний [Воробьев, 1997]. Анализ отдельных этапов этногенеза корейцев с учетом специфики каждого из них и станет, по-видимому, задачей дальнейших исследований в области палеоантропологии, археологии, истории и популяционной генетики населения Корейского п-ова.