Проблема психической устойчивости и профессиональной адаптации выпускников юридических вузов МВД России

Автор: Шмыков В.И.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и воспитания личности

Статья в выпуске: 1 (28), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988654

IDR: 14988654

Текст статьи Проблема психической устойчивости и профессиональной адаптации выпускников юридических вузов МВД России

Профессиональная адаптация привлекает внимание многих исследователей и традиционно трактуется как процесс взаимодействия личности и профессиональной среды, как активное приспособление индивидуальности к условиям жизни и деятельности. Такое понимание адаптации включает в себя закономерности становления личности профессионала и сохранение эргономического равновесия в системе «субъект труда - профессиональная среда», поддержание динамической сбалансированности в континууме «человек - среда». Таким образом, профессиональная адаптация представляет собой единство взаимодействия индивида с физическими условиями профессиональной деятельности (психофизиологический аспект), соответствия личностных качеств с требованиями профессиональных задач (психологический аспект) и взаимовлияния личности и социальных компонентов профессиональной среды (социально-психологический аспект). Адаптация к физическим факторам (физическим нагрузкам, режиму труда, организации отдыха, полноценного питания и др.) входит в компетенцию физиологии, медицины и психофизиологии. Изучение социально-психологического и собственно психологического аспектов предполагает исследование взаимоотношений в коллективе, взаимодействия с коллегами при решении трудовых задач, формирования профессионально важных качеств личности, структуры и условий изучения профессиональной деятельности. Эти аспекты находятся в области интересов социологии, психологии, педагогики, и разделить пределы компетенции этих наук в изучении профессиональной адаптации сложно. Поэтому в исследованиях проблем профессиональной адаптации встречаются разные подходы, присущие этим наукам.

В прикладной психологии, а именно - юридической, широко проводится изучение профессионально важных качеств (ПВК) юристов, особенностей юридической деятельности и профессионального подбора кадров, также включающих психофизиологический, психологический, социально-психологический аспекты. Поэтому выводы и рекомендации могут быть различными, но не взаимоисключающими, и задачей юридической психологии является интеграция этих знаний.

К настоящему времени юридическая психология располагает методическими материалами по тестиро-

Канд. психол. наук, доцент В. И. Шмыков Пермский филиал Нижегородской академии МВД России ванию ПВК и деятельности юристов, эмпирическими результатами исследований. Кроме того, в связи с социально-экономическими преобразованиями в обществе направленность исследований и публикаций сводится к анализу негативных изменений личности юристов: ПТСР, деформация личности, девиантное поведение, падение престижа службы в ОВД. Определенная часть публикаций посвящена подготовке к экстремальным видам деятельности и профилактике патопсихологических последствий. Как видим, вопросы профессиональной адаптации к условиям деятельности различных специальностей юридической профессии остаются вне внимания юридических психологов.

В отличие от юридической психологии, в психологии труда имеются исследования адаптации человека к профессиональной деятельности. Ряд ученых выделяют гендерные различия в адаптации, возрастные кризисы профессионального развития, потенциал индивидуальной адаптивности (4). В процессе профессиональной адаптации традиционно выделяются периоды адаптационного напряжения, стабилизации и адаптационного утомления. Классификация периодов профессиональной адаптации соотносится с основными стадиями стресса, описанными Г. Селье.

Адаптированность как динамическое равновесие в системе «человек - профессиональная среда» проявляется в эффективности деятельности, удовлетворенности трудом, оптимальным уровнем работоспособности, гибкой смене стратегий и способов трудовых действий, эргономичности стратегий преодоления трудностей на пути становления профессионального мастерства. Факторы, влияющие на успешность адаптации, обычно подразделяются на две группы: субъективные и средовые. К субъективным относятся психофизиологические, психологические, социально-психологические характеристики личности профессионала. В контексте данного исследования к ним относятся возраст, возрастные нормативные кризисы становления профессионализма.

В настоящее время изучение профессионализма сформировалось в самостоятельную научную дисциплину - акмеологию (3), где получила свое развитие как раздел возрастной психологии. На современном этапе акмеология изучает механизмы развития человека на ступени его зрелости при достижении высокого уровня профессионального мастерства. Определились следующие направления в изучении развития личности: личностно-профессиональное, профессионально-квалификационное, профессионально-должностное, нравственное. Социальные преобразования прогрессивно развивающегося общества всегда востребуют совершенствование социальных институтов, в том числе и МВД России. Для достижения высоких показателей юридического труда необходимо ведение психологической работы с ориентацией на качественные методы, ведущие к наивысшим результатам.

В юридической психологии эта проблема хорошо осознавалась и осознается. Однако в настоящее время при решении практических задач, связанных с подбором кадров, аттестацией, определением путей профессионального роста, преобладает профессиографичес-кий (профессиологический) подход. Он осуществляется благодаря разработке профессиограмм, психограмм, профессиографических описаний, выявлению профессиональной пригодности (противопоказаний) субъекта к определенному виду профессиональной деятельности. Такой подход спровоцировал тенденцию в психологии к описанию негативных явлений в юридической среде: конфликтность, несовместимость сотрудников, социально-психологическая неудовлетворенность, снижение престижа службы, деформация личности, невыполнение служебных обязанностей, проступки и др. Никто в психологии труда и прикладных направлениях психологии не занимался самобичеванием так, как юристы, и не без помощи юридических психологов. Справедливости ради надо отметить, что данный подход не исчерпал своих возможностей. Он позволяет психологическими средствами регулировать служебно-боевую деятельность ОВД, обратить внимание государственных структур на необходимость социальных изменений в ОВД. Однако данный подход не решает в полной мере проблему профессионализма в ОВД. Очевидно, что при становлении акмеологическо-го подхода в ОВД возможно развитие профессионализма. Профессиографический подход является начальным этапом в решении проблем становления профессионализма, он ориентирует на средний уровень выполнения трудовой деятельности. Акмеологический подход определяет иное изучение профессионализма -как отражающий высокий уровень развития ПВК и психической устойчивости, направленный на совершенствование личности специалиста, включающий качественные характеристики деятельности с высокой продуктивностью.

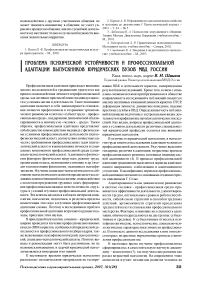

В рамках данного исследования проведено изучение профессиональной адаптации и психической устойчивости молодых специалистов при личном участии начальника отдела СПЗ и ПО ГУВД Пермского края. В эксперименте приняли участие выпускники ведом ственных юридических вузов (ссузов) МВ Д России, имеющие стаж работы от 1 до 10 лет: молодые специалисты («адаптанты») со стажем до 5 лет -100 человек; специалисты (стадия профессионализации, «интерналы») со стажем до 10 лет - 40 человек. Целью являлось изучение психологических механизмов профессиональной адаптации и психической устойчивости (как психологических составляющих профессионального мастерства) молодых специалистов сотрудников ОВД. Для этого применялись методики тестирования психического напряжения, психических состояний, стилей саморегуляции, стратегий поведения, личностных особенностей адаптации. Результаты статистического анализа представлены в таблице.

Критериальный анализ профессиональной адаптации и психической устойчивости свидетельствует о том, что, по большинству показателей (представленных в таблице), значимых различий между группой 1 («адаптанты») и группой 2 («интерналы») не имеется. Исключение составляют проявления «Субъективного значения деятельности» и «Стремление к совершенству», они значимо выражены в группе сотрудников со стажем более 6 лет. Эго характеризует респондентов группы 2 как профессионально активных, с выраженным субъективным значением избранной профессии, стремлением к совершенству при выполнении профессиональных задач («работа над собой»),

В целом по обеим группам можно констатировать, что большинство респондентов-сотрудников ОВД профессионально адаптированы и психически устойчивы (с точки зрения профессиографического подхода);

-

- психическое напряжение среднее (показатель 3: для гр. 1 = 38±6, для гр. 2 = 37± 5)*;

-

- психическое состояние оптимальное (показатели 4, 5 соответствуют низкой тревожности и отсутствию фрустрированности), агрессия и ригидность - средние (величины незначимые, соответствуют таким проявлениям в общей массе населения);

-

- саморегуляция высокозначимая и выраженная (показатель 8 - гибкое, адекватное поведение);

-

- переживания, связанные с работой (показатели 9-19) -величины средние (заисключением показателей 12, 15 для группы 2), характеризуют среднюю профессиональную активность, среднюю психическую устойчивость, среднее отношение к работе, так как отсутствуют низкие значения этих показателей, следовательно, отсутствуют синдромы «сгорания» и «деформаций личности»;

-

- социально-адаптационные качества (показатели 20-22) свидетельствуют об отсутствии дезадаптации, так как уровень социализации средний, коммуникативные качества средние, поведенческая регуляция средней выраженности;

-

- адаптационный потенциал (показатель 23) - высокий, соответствует первой группе профессиональной пригодности для службы в ОВД.

Статистические показатели профессиональной адаптации и психической устойчивости

Таблица

№ п/п

Показатели

Группа 1 (до 5 лет)

Группа 2 (свыше 6 лет)

t-критерий

Mean

Std. Dev.

Mean

Std. Dev.

Гр.1: 2

1

Возраст

23,14

1,68

29,33

3,31

р < 0,001

2

Стаж работы

2,70

1,45

8,33

2,68

р < 0,001

3

Психическое напряжение

38,83

6,35

37,41

5,15

не значимо

4

Тревожность

4,31

2,86

3,51

2,65

-

5

Фрустрация

3,46

2,64

3

2,36

-

6

Агрессия

8,05

3,17

7,56

3,76

-

7

Ригидность

7,73

3,42

7,30

3,01

-

8

Саморегуляция

32,05

5,01

32,51

4,63

-

9

Субъективное значение деятельности

15,72

4,47

18,25

4,19

Р<0,01

10

Профессиональные притязания

21,22

3,34

22,30

3,55

не значимо

И

Энергетические затраты

20

3,69

20,76

3,36

-

12

Стремление к совершенству

22

3,34

24,30

3,40

Р< 0,001

13

Дистанция к работе

19,47

4,69

18,15

4,51

не значимо

14

Отказ при неудаче

13,43

3,34

12,53

3,53

-

15

Активное решение проблем

22,54

2,72

23,07

3,20

-

16

Спокойствие, равновесие

20,22

3,65

20,51

3,30

-

17

Успешность деятельности

20,29

3,32

21,23

3,68

-

18

Удовлетворенность жизнью

21,64

3,79

22,28

3,16

-

19

Социальная поддержка

21,13

3,11

21,71

2,89

-

20

Социализация

8,28

3,02

7,53

2,97

-

21

Коммуникативный потенциал

10,06

4,11

9,46

3,76

-

22

Поведенческая регуляция

13,89

10,16

12,61

8,18

-

23

Адаптационный потенциал личности

31,8

14,85

29,74

11,91

-

Вывод по этой части критериального анализа (про-фессиографический подход) несколько противоречит сложившимся психологическим представлениям о положении дел в ОВД в части собственно психологического аспекта адаптации. В психологических публикациях зачастую делается негативный вывод: деформация личности, дезадаптация вследствие чрезмерного психического напряжения в деятельности сотрудников ОВД (1,28-30).

Однако с позиции акмеологического подхода (высоких требований к ПВК и высоких стандартов профессиональной деятельности) выводы иные. Молодые специалисты («адаптанты») и специалисты со стажем работы («интерналы») не испытывают психического перенапряжения в повседневной служебной деятельности, психическое состояние оптимальное (показатели 3-7), саморегуляция поведения хорошо выражена (показатель 8):

-

- сотрудники обеих групп гибко и адекватно реагируют на изменения условий и задач юридического труда, легко овладевают новыми видами активности, уверенны в незнакомых ситуациях;

-успехи в деятельности стабильны и во многом связаны с мотивационными факторами личности.

Личностная основа высоких ресурсов профессиональной адаптации - достаточно сформированы личностно-профессиональные качества.

Однако особенности переживаний, связанные с профессиональной деятельностью, констатируют иные характеристики:

-

- не выраженное субъективное значение избранной профессии (показатель 9), не сформировавшиеся профессиональные притязания (показатель 10), т. е. у сотрудников профессиональные планы не связаны с работой в ОВД;

-

- незначительные энергетические затраты при выполнении заданий (показатель 11), сохранение дистанции к работе (показатель 13), т. е. нежелание прилагать усилия при решении служебных задач;

-

- отсутствие положительной оценки профессионального труда и удовлетворенности жизнью (показатели 17, 18), недостаточная социальная поддержка (показатель 10), т. е. неуверенность в собственной пригодности и социальной полезности своего труда, недостаточная удовлетворенность своим местом и ролью в обществе.

Социально-адаптационные проявления респондентов характеризуют недостаточную социализацию (показатель 20), недостаточно выраженные коммуникативные качества (показатель 21), нестабильную поведенческую регуляцию (показатель 22) - вследствие этого сотрудники не стремятся соблюдать требования коллектива, испытывают трудности в общении с окружающими, демонстрируют склонности к конфликтности и неосознаваемой тенденциозности в отражении действительно- сти. Но адаптационный потенциал, это важно отметить, в обеих группах высокий (показатель 23) - лица с таким высоким потенциалом могут легко адаптироваться в различных условиях деятельности, быстро включаться в коллектив, адекватно ориентироваться в ситуации, обладать высокой психической устойчивостью и высокой работоспособностью, но не реализуют потенциал в высокопродуктивной деятельности (показатель 9).

Выявленное несоответствие имеет психологическое объяснение: при наличии адаптационных ресурсов, оптимального психического состояния и среднего психического напряжения мотивационные устремления у большинства сотрудников остаются вне пределов профессиональной среды ОВД. Такое сочетание противоречий не создает предпосылок роста профессионального мастерства сотрудников, даже на фоне признаков профессиональной адаптации и психической устойчивости.

Вывод с позиции акмеологического подхода (психологический аспект) не противоречит и даже подтвер-ждаст социологические публикации (социально-психологический аспект адаптации) о социальном торможении профессионального роста сотрудников ОВД (2, 5864). К социальным причинам относятся: неудовлетворенность условиями и организацией работы; отсутствие предоставления жилья; недостаточное денежное содержание; недостаточность знаний и навыков, полученных в вузе; выполнение поручений, не связанных с прямым выполнением обязанностей; недостаточная удовлетворенность морально-психологическим климатом в коллективе; трудности в возможной организации досуга, отдыха, быта; психологический нигилизм; снижение престижа ОВД; недостаточная разработанность системы индивидуальной оценки трудового участия; неопре деленные перспективы служебного и профессионального роста и др.

Преобладающий тип личности при существующем социальном положении в профессиональной деятельности ОВД на основании результатов исследования можно определить как «Экономный»:

-

- энергосберегающий, со сниженным уровнем трудового участия;

-

- со средним уровенем мотивации и низким значением профессиональной деятельности в ОВД;

-

- неустойчивой служебной перспективой, вероятной социальной неудовлетворенностью на фоне успешности людей иных специальностей в обществе.

В заключение полагаем подчеркнуть, что данное исследование пилотное и имеет неоднозначные выводы. Приглашаем коллег к дискуссии и обмену мнениями.

Список литературы Проблема психической устойчивости и профессиональной адаптации выпускников юридических вузов МВД России

- Барко В.И., Шматко И.О. Исследование характерологических особенностей участковых инспекторов милиции//Психопедагогика в правоохранительных органах. -1996. -№ 1.

- Караваев А.Ф., Михайлова В.К., Даниличева Т.П. Социально-психологическая адаптация молодых специалистов//Психопедагогика в правоохранительных органах. -2004. -№ 1.

- Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. -СПб., 1993.

- Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: автореф. дис. д-ра психол. наук. -СПб., 1996.

- Организация психологического обеспечения деятельности сотрудников ОВД в экстремальных условиях: методическое пособие/под общ. ред. В.М. Бурыкина. -М., 2004.