Проблема сбалансирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Республики Кыргызстан

Автор: Савина Светлана Евгеньевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Философия и социология

Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.

Бесплатный доступ

В стране существует серьезная проблема отсутствия взаимоувязки между спросом работодателей на рабочую силу и системой подготовки рабочих и специалистов высшего звена. Разработаны предложения для осуществлении мероприятий по созданию рабочих мест. Делается вывод о том, что решение проблемы предполагает согласованные действия всего общества и поиск дополнительных финансовых средств, в первую очередь за счет повышения инвестиционной привлекательности страны и увеличения объемов финансирования программы государственных инвестиций.

Кыргызстан, сфера труда в кыргызстане, рабочая сила в кыргызстане, реформирование экономики кыргызстана, трудоизбыточность в кыргызстане, аграрное перенаселение в кыргызстане, теневая занятость в кыргызстане, профтехобразование в кыргызстане, вузы кыргызстана, рабочие места в кыргызстане, экономика кыргызстана, инвестиции в экономику кыргызстана

Короткий адрес: https://sciup.org/144152928

IDR: 144152928

Текст научной статьи Проблема сбалансирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Республики Кыргызстан

Проводимые в Кыргызстане социально-экономические преобразования имеют своей целью формирование стабильного гражданского общества, базирующегося на социально ориентированной рыночной экономике. Но как раз в сфере социальных и трудовых отношений за годы трансформационного периода накопился ряд весьма сложных проблем, которые сформировались под давлением объективных и субъективных обстоятельств. Поэтому' от состояния дел в сфере труда во многом зависит дальнейшее развитие страны по пути рыночных преобразований и становления системы рационального использования рабочей силы.

Кыргызстан относится к категории стран с высокой рождаемостью, которая в большей степени присуща сельской местности. Соответственно население страны характеризуется невысокой долей пенсионеров (8,3 % в 2005 г.), значительным удельным весом детей и подростков (33,2 %) и превышением численности сельских жителей над городскими (65 % против 35 %). С ростом населения происходит увеличение численности трудовых ресурсов (табл. 1). Это дает основание утверждать, что в целом для обеспечения устойчивого экономического развития страны трудовой потенциал достаточно высок и отсутствует проблема депопуляции, столь тревожная для европейских стран.

Таблица 1

Основные показатели населения и рынка труда (тыс. чел.)

|

Показатели |

1995 |

2000 |

2005 |

|

Численность населения |

4546,8 |

4907,6 |

5138,7 |

|

Трудовые ресурсы |

2292,2 |

2686,6 |

2971,7 |

|

Удельный вес трудовых ресурсов (в % к населению) |

50, / |

54,7 |

57,8 |

|

Экономически активное население |

1741,7 |

1912,7 |

2116,5 |

|

Занятое население |

1641,7 |

1768,4 |

1931,8 |

|

Уровень занятости (в % к трудовым ресурсам) |

71.6 |

65,8 |

65,0 |

|

Безработные |

100,0 |

144,3 |

184,7 |

|

В том числе официально зарегистрированные |

50,4 |

58,3 |

67,9 |

|

Уровень общей безработицы, в % |

5,7 |

7,5 |

8,7 |

Источник: Кыргызстан в цифрах. - Б.: Нацстатком. 2000. 2006. - С. 132-136.

Однако имеется другая проблема, суть которой заключается в том. что в условиях реформирования экономики характерной чертой рынка труда становится трудоизбыточность. В Кыргызстане данная проблема усложняется тем. что темпы роста трудовых ресурсов и занятого населения не синхронизированы: за период 1995-2005 гг. трудовые ресурсы увеличились на 29,6 %, а занятость выросла всего на 17,7 %. Это приводит к долговременному дисбалансу спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и росту безработицы. Прогнозируемое дальнейшее увеличение численности населения в трудоспособном возрасте ввиду демографического взрыва в 80-х годах XX века, сохранения в современный период высокой рождаемости и снижения смертности наряду с политическими и экономическими реалиями объективно уменьшает возможности государства в оптимальном регулировании рынка труда. Сложившееся положение не поддается быстрой регулировке по причинам экономического и внеэкономического порядка.

На начальном этапе переходного периода в Кыргызстане ведущими секторами экономики являлись сельское хозяйство (включая личное подсобное хозяйство) и промышленность, в которых соответственно создавалось 35 и 30 % ВВП, были заняты треть и 20 % работающих. В 2005 году доля промышленного производства в ВВП составила 16.1 %, сельского хозяйства - 30.5 %, сектора услуг -40,2 %. Отсюда видно, что в настоящее время сложившаяся структура занятости более типична для стран с относительно низким доходом на душу населения (в Кыргызстане- в 2005 году уровень бедности, рассчитанный по потреблению, составлял 43.1 %). Для нее характерны резкое снижение численности работающих в производственном секторе, рост занятости в аграрном секторе и сфере услуг, в первую очередь в торговле. При .этом с учетом долговременных изменений в экономике происходит перераспределение наемных работников из предприятий и организаций в пользу работы у отдельных граждан. Эти выводы подтверждаются данными таблицы 2.

Нерешенность проблемы аграрного перенаселения (особенно в южных областях. граничащих с Таджикистаном и Узбекистаном) приводит к нарастанию миграционных потоков в города. Межрегиональный миграционный обмен населения за 1999-2005 годы составил 351.4 тыс. человек, большая часть ми рационных перемещений приходится на столицу страны Бишкек (29 %) и прилегающую к ней Чуйскую область (43.8 %). Помимо дополнительного давления на рынки труда указанных территорий, происходит нерациональное территориальное перераспределение населения в целом по республике, что напрямую влияет на национальную безопасность.

На протяжении 1999-2005 годов предложение на рынке труда опережало спрос в среднем на 32 %. Оборот рабочей силы в 1999-2004 годах характеризовался уменьшением в 1.3 раза приема на работу' над увольнением. В то же время легальный сектор малого и среднего бизнеса не мог компенсировать резкое выбытие рабочих мест на предприятиях и организациях республики.

По оценочным сведениям, в 2006 году граждане Кыргызстана прислали на родину 846 млн. долларов США. что составило 31,4 % ВВП [Исследование Международного фонда... 2007]. В страну от трудовых мигрантов поступает средств больше, чем от инвесторов и доноров вместе взятых. Для сравнения: по опера-

Таблица 2

Распределение занятого населения Кыргызстана

Рост теневой занятости практически предопределен масштабностью теневиза-ции экономики. По данным обследования ПРООН, которые приводятся в официальных изданиях, неформальный сектор экономики составляет более 50 % ВВП Кыргызстана. Различные исследования показывают, что неформальная занятость составляет почти 70 % от всего объема занятости, то есть она проявляется практически во всех сферах деятельности. Рекордсменом, конечно же, является сфера услуг. Так. в 2005 году* официально начисленная заработная плата в торговле была практически на уровне прожиточного минимума. На крупнейшем в республике оптово-розничном рынке «Дордой», по оценочным данным, около 40 % владельцев контейнеров не имеют патентов и более чем 80 % занятых на рынке не уплачивают подоходный налог и страховые отчисления в Социальный фонд. По данным ГУВД Бишкека, около 90 % столичных водителей такси работают без патентов.

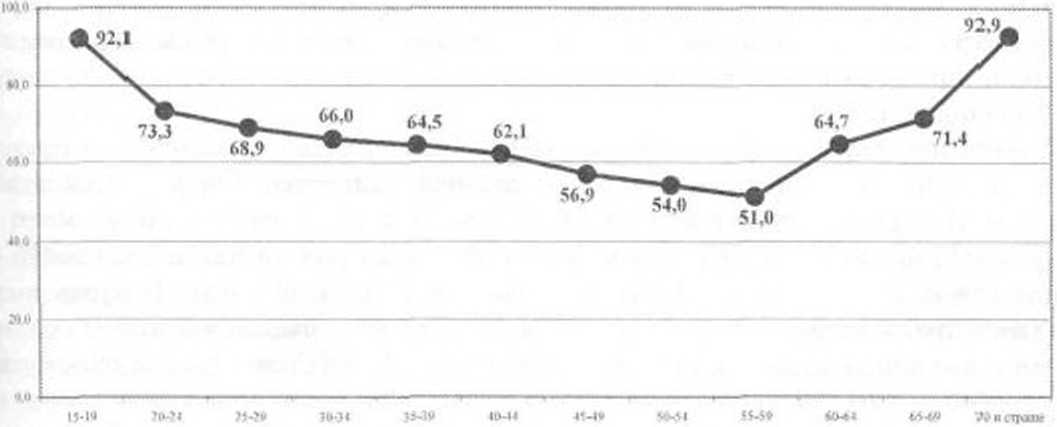

Данные проведенного выборочной) обследования [Занятость и безработица 2005] показывают, что вовлеченность в неформальный сектор помимо выбранного вида деятельности зависит также от возраста работников (рис.). Доля занятости в неформальном секторе высока среди молодежи в возрасте до 19 лет (92%), с увеличением возраста она постепенно снижается до 51 % в группе 55-59 лет (время выхода на пенсию согласно республиканскому законодательству), а затем снова начинает расти и в возрастной группе старше 70 лет составляет 92.9 %.

Рис. Уровень занятости в неформальном секторе для всех возрастных групп (в % к обиден численности занятого населения)

Свою лепту в сохранение дисбаланса на рынке труда вносит и большая межотраслевая дифференциация заработной платы. Конкурируют прежде всего за высокооплачиваемые рабочие места, а неэффективные рабочие места .заполняются представителями социально уязвимых слоев населения (пенсионеры, молодежь без опыта работы, инвалиды, женщины с малолетними детьми, мигранты и т. д.).

К высокооплачиваемым отраслям Кыргызстана, так же как и в других странах СНГ, относятся: производство электроэнергии, финансовые институты и страхование, цветная металлургия, транспорт и связь. Наименее оплачиваемыми являются бюджетная сфера и сельское хозяйство. Высокая дифференциация в заработной плате способствует сохранению несоответствия спроса и предложения на рынке труда.

Существует серьезная проблема отсутствия взаимоувязки между' спросом работодателей на рабочую силу и системой подготовки рабочих и специалистов высшего звена. По данным Госагентства по профтехобразованию, в училищах республики сегодня обучается около 29 тыс. человек по 155 специальностям, из них за счет бюджета - свыше 25 тыс. Этот показатель не идет пи в какое сравнение с масштабами обучения в вузах, хотя практически все студенты обучаются на коммерческой основе. Всего в 2005-2006 учебном году обучалось 231,1 тыс. человек, на К) тыс. населения приходилось 447 студентов. Так называемым «престижным» специальностям обучается большинство студентов: например.

экономические специальности получают более 57 тыс. человек в 50-ти различных вузах (24 % от общего числа студентов), юридические - 24 тыс., иди 10 %, и т. д. В то же время информационным технологиям обучается только 6,7 % студентов. сервису и туризму, который особенно бурно развивается в последнее время. - всего 0,6 % [Дисбаланс в вузах ... 2007].

Отсюда можно сделать вывод, что несоответствие спроса и предложения на рынке труда проявляется в социальном, гендерном, возрастном и профессионально-квалификационном составе безработных и создает большие сложности в их трудоустройстве. В свою очередь, происходящие изменения в профессионально-квалификационном составе экономически активного населения, перепроизводство кадров по профессиям и специальностям системой образования страны и другие факторы влияют на сохранение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.

Возрастание спроса на рабочую силу сопровождается расширением сектора рынка рабочих мест, контролируемого службой занятости. Общая заявленная потребность в работниках в 2006 году составила 49,2 тысяч свободных мест, из них 75-80 % приходится на рабочие профессии, а вакансии для служащих в основном относятся к бюджетной сфере с невысокой оплатой труда. В то же время из общего числа состоящих на учете безработных 40 % имели высшее и среднее специальное образование, а рабочие профессии - 41 %. Соответственно остались невостребованными около 9 тысяч рабочих мест. Основной спрос на рабочую силу формировала сфера услуг и материального производства: па обрабатывающую промышленность приходится 5,3 % вакансий, строительство - 32,5 %, гостиницы и рестораны - 7,6 %, на здравоохранение и социальные услуги приходится 6,9 %, прочие коммунальные и социальные услуги - 47,7 %.

В сложившейся ситуации актуальной становится задача разработки механизмов создания и поддержания рабочих мест. Использование таких механизмов является важнейшим условием развития производства и решения проблем соответствия спроса и предложения на рынке труда. Кроме того, речь должна идти о создании экономически эффективных рабочих мест, обеспечивающих работнику уровень дохода не ниже прожиточного минимума, а государству - налоговые поступления и отчисления в соответствующие внебюджетные фонды. Эта задача в условиях Кыргызстана тесно связана с реализацией мероприятий по сокращению масштабов коррумпированности и теневой экономики, а также определением приоритетов развития и подготовкой соответствующих им крупных общенациональных проектов.

На современном этапе социально-экономического развития главными целями при осуществлении мероприятий по созданию рабочих мест являются:

-

- формирование рациональной системы создания и сохранения рабочих мест на основе определения приоритетных направлений развития отраслей экономики и социально-экономического потенциала регионов;

-

- решение вопросов стабилизации рынка труда в регионах со сложным социально-экономическим положением и в регионах с экстремальными условиями проживания (в первую очередь высокогорных):

-

- достижение и поддержание продуктивной занятости населения, повышение эффективности и доходности труда в интересах работников, работодателей и всей) населения страны:

-

- снижение социальной напряженности в обществе.

Для решения поставленных целей, как предусмотрено в Программе занятости населения до 2010 года, к первоочередным мерам можно отнести:

-

- улучшение инвестиционного климата: содействие конкуренции на рынке, реализацию налоговых реформ, включая снижение налогового бремени посредством налогового администрирования и инспектирования, а также увеличение доступа к финансовым ресурсам частного сектора;

-привлечение инвестиций, в первую очередь прямых, и диверсификацию экспорта:

-

- сокращение времени, требуемое для открытия частной компании;

-

- создание оптимальной структуры национальной экономики с тем. чтобы перестать зависеть от сельского хозяйства;

-

- ускорение развития агропромышленного комплекса при уделении основного внимания развитию небольших предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и народных промыслов;

-упрощение доступа к кредитным ресурсам через развитие кредитных союзов и микрофинансовых институтов:

-

- повышение потенциала занятости в топливно-энергетическом комплексе за счет продолжения строительства Камбаратинских ГЭС, возобновления деятельности законсервированных малых ГЭС и строительства новых;

-

- интенсивное развитие горнодобывающей промышленности, и в первую очередь предприятий, разрабатывающих месторождения золота (Кумтор, Макмал, Терексай, Солтон-Сары), ртути (город Хайдаркан), сурьмы (Кадамжай), олова и вольфрама (ОсОО «Тянь-Шаньолово»);

-запуск крупных простаивающих градообразующих предприятий, как ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат», Таш-Кумырский завод полупроводниковых материалов. Майли-Сайский электроламповый завод и др.

-повышение потенциала занятости в легкой и перерабатывающей промышленности. для развития которой имеются трудовые и сырьевые ресурсы во всех регионах страны:

-развитие строительства с учетом направления основных инвестиций на восстановление и строительство дорог, ирригационных сетей, туристической и энергетической инфраструктуры, производственное и жилищное строительство:

-

- всемерное развитие сферы услуг, в первую очередь туризма.

Особо следует подчеркнуть специфику Кыргызстана, заключающуюся в том, что в решении проблем на рынке труда большую роль играет развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства. О его значении в экономике республики можно судить по увеличению его доли в ВВП. которая в 2005 году составила 43.6 %. Этот сектор динамично влияет на рост занятости и снижение социальной напряженности в обществе, поэтому перспективным направлением в сглаживании диспропорций на рынке труда является реализация прог-рамм по развитию малого и среднего предпринимательства и содействию самозанятости граждан. Малый бизнес довольно хорошо развивается в сфере оказа- ния услуг, народных промыслах, швейной и пищевой промышленности и сельском хозяйстве, в котором в настоящее время отсутствуют крупные коллективные хозяйства. В силу этого развитие частного сектора в Кыргызской Республике отнесено к числу’ важнейших, приоритетных направлений экономической политики страны. Решение задачи расширения экономических возможностей предпринимательства и сокращения административных барьеров зависит от повышения эффективности действий государственной власти в тех сферах, где ее участие абсолютно необходимо, установления адекватной системы налогообложения и расширения доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам.

В заключение необходимо отметить, что стабилизация на рынке труда, создание рабочих мест и оптимизация структуры использования рабочей силы - это сложная проблема, решение которой предполагает согласованные действия всего общества и поиск дополнительных финансовых средств, в первую очередь за счет повышения инвестиционной привлекательности страны и увеличения объемов финансирования программы государственных инвестиций.

Би бл и огр и ф и чес к и й сп исок

-

1. Исследование Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) и Межамериканского банка развития (1DB). 2006 // Белый пароход. - 2007. - No 61. - С. 2.

-

2. Занятость и безработица. - Бишкек: Нацстаткомитет, 2005. - С. 27.

-

3. Дисбаланс в вузах (итоги проведения национальной эдвокаси кампании «Элсен» и «Голден Гоал») // Белый пароход. - 2007. - Ns 73. - С. 2.