Проблемная область формирования гражданской идентичности

Автор: Караваева Ю.В., Караваев В.С.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Важность изучения гражданской идентичности как теоретического конструкта и жизненного феномена, а также отсутствие целостного подхода к определению проблемной области формирования гражданской идентичности в сложных условиях российской действительности обосновывают актуальность исследования. Множественность проявления гражданской идентичности, многоуровневость ее рассмотрения требуют особого внимания при осуществлении политики формирования идентичности. В статье представлен результат анализа проблемной области формирования гражданской идентичности, отражающий целостный подход к изучению содержания и структуры данного явления. Среди основных вопросов формирования гражданской идентичности выявлены проблемы, связанные с сущностью идентичности (содержательная сложность самосознания, динамичность эмоционального аспекта, множественность проявления идентичности, сложность измерения идентичности), проблемы технологизации учета особенностей места, инструментария и условий ее формирования, проблемы ее становления и формирования.

Социальная технологизация, гражданская идентичность, идентичность, гражданское самосознание, государственная идентичность, политика идентичности, гражданственность

Короткий адрес: https://sciup.org/149147631

IDR: 149147631 | УДК: 316.64 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.9

Текст научной статьи Проблемная область формирования гражданской идентичности

,

На протяжении всей жизни он делает выбор значимых для него социальных групп, интериоризи-рует их нормы, таким образом, находится в постоянном процессе самоидентификации, моментальные срезы которого считаются проявлениями его актуальной идентичности. Понимание своей связи с группами затрагивает область индивидуального сознания (самосознания) человека, однако, будучи общественным продуктом, оно выступает частью общественного сознания и проявляется в принятии сообществом членства данного человека. В результате того что человек «неизбежно оказывается в ситуации, требующей от него самоопределения по отношению не к одной-единственной, а к нескольким группам» (Пушкарева, 2017: 76), он существует и осознает себя одновременно в поле нескольких идентичностей. Важно отметить, что именно гражданская идентичность, предполагающая согласование личных и общественных интересов, выступает интегрирующей для многообразия различных (часто конфликтующих) идентичностей, так как гражданская идентичность «формируется поверх групповых идентичностей» (Семененко, 2017: 355) и позволяет поддерживать стабильную социальную жизнь.

На основе изложенного можно констатировать не только множественность проявления гражданской идентичности, но и многоуровневость ее рассмотрения, что требует особого внимания при осуществлении политики формирования идентичности. Таким образом, актуальность данного исследования определяется, с одной стороны, важностью изучения гражданской идентичности как теоретического конструкта и жизненного феномена, а с другой - отсутствием целостного подхода к определению проблемной области формирования гражданской идентичности в сложных условиях российской действительности. Предметом исследования выступает процесс формирования гражданской идентичности, целью - выявление основных проблемных областей формирования гражданской идентичности. Методическую основу составляют методы систематизации и пробле-матизации научных знаний о процессе формирования гражданской идентичности. Научная новизна работы связана с раскрытием содержания и структуры проблемной области формирования гражданской идентичности в сложных условиях российской действительности.

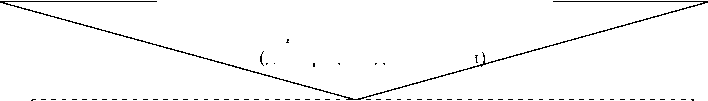

Проблеме формирования идентичности посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей. С позиций историко-этнографического и социологического подходов к рассмотрению идентичности обращались Л.М. Дробижева (2006), В.А. Ядов (1995) и др. С позиций психологического и феноменологического подходов - А. Маслоу (2022), Э. Эриксон (2023) и др. На исследование феномена гражданской идентичности в условиях политического многообразия направлены труды Э. Гидденса (Giddens, 1997), М.К. Горшкова (2013), В.К. Левашова1, О.В. Лукьянова (2008), И.С. Семененко (2017), Ж.Т. Тощенко (2008) и др. Большинство исследователей обращаются к изучению какого-либо одного комплекса проблем формирования гражданской идентичности, в то время как целостное рассмотрение данного феномена требует осуществления и статического анализа (исследования основных элементов и связей данного явления в статике), и динамического анализа (исследования процессов развития идентичности); учета естественных процессов становления гражданской идентичности и целенаправленно осуществляемых воздействий на индивидуальных и коллективных акторов в процессе ее формирования; комплексного подхода к изучению гражданской идентичности с ориентацией на накопленный опыт различных социальных и гуманитарных наук (социологии, психологии, культурологи, политологии, социолингвистики и др.). Для целостного понимания проблем формирования гражданской идентичности важно учесть следующие девять направлений, описанных на рисунке 1 (нумерация арабскими цифрами).

Использование системного подхода к исследованию гражданской идентичности позволяет вскрыть ряд проблем, связанных с сущностью самого явления идентичности (см. проблемные области 1-4 на рисунке 1).

Во-первых, следует отметить проблему содержательной сложности идентичности как явления, полностью соответствующего характеристикам самосознания индивидуальных акторов (личностей) и коллективных акторов (социальных групп). В соответствии с Указом Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.»2, общероссийская гражданская идентичность рассматривается как гражданское самосознание. Сознание, а также его форма с позиции восприятия актором самого себя (самосознание) формируются в результате взаимосвязи познавательной, практической и коммуникативной деятельностей (таблица 1). Эти проявления активности способствуют формированию познавательной, мотивационно-волевой и эмоциональной сфер сознания и выражаются в различных аспектах гражданской идентичности: когнитивном, ментальном, поведенческом и эмоциональном.

7. Условия развития идентичности

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ Содержательная сложность самосознания. Динамичность эмоционального аспекта. Множественность проявления идентичности. Сложность измерения идентичности.

новление идентичности

(естественные процессы)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ мирование идентичности (целенаправленное влияние)

5. Знаковая картина мира (место становления идентичности)

(декларация идентичности

9. Ф о р

6. Социальные практики

8. С т а

(групповой габитус)

7. Условия развития идентичности

Рисунок 1 – Проблемные области формирования гражданской идентичности 1

Figure 1 – Problematic Areas of Civic Identity Formation

Таблица 1 – Идентичность как явление самосознания

Table 1 – Identity as a Phenomenon of Self-Awareness

|

СОЗНАНИЕ |

|||||

|

Формируется в результате взаимосвязи следующих видов деятельности: |

|||||

|

познавательная |

практическая |

коммуникативная |

|||

|

Как результат творческого отражения проявляется в следующих сферах: |

|||||

|

познавательная (познавательная функция – интеллект) |

мотивационно-волевая (целеполагающая функция – потребности, интересы, управленческая функция – воля) |

эмоциональная (оценочно-ориентационная функция – эмоции) |

|||

|

При восприятии субъектом самого себя проявляется в следующих сферах самосознания: |

|||||

|

самопознание |

саморегуляция |

самооценка |

|||

|

Отражается в следующих аспектах идентичности: |

|||||

|

когнитивный |

ментальный |

поведенческий |

эмоциональный |

||

|

Представление о группе и ее характеристиках, знание о принадлежности к данной социальной общности |

Ценностные ориентации на солидарность с группой, позитивное отношение к факту принадлежности |

Готовность к действию во имя группы |

Субъективная актуальность групповой идентичности, степень привязанности к группе, социальные чувства по типу гордости за группу |

||

|

Отражается в качествах гражданской идентичности (Ефименко, 2013: 252): |

|||||

|

Знания о гражданине, гражданской общности, государственной символике, истории Отечества и его культурных традициях, политических событиях в государстве, законах и др. |

Ценности: Родина, долг, благородство, великодушие, гордость, ответственность, справедливость, любовь к Отечеству, правопорядок и др. |

Участие в гражданских акциях, социальных проектах, соблюдение общественного порядка и др. |

Положительное отношение к Родине, человеку как гражданину, уважение к истории Отечества, своей и иной культуре, другим народам и др. |

||

По результатам социологических исследований констатируют низкий уровень сформиро-ванности поведенческого аспекта российской гражданской идентичности (проявляющегося в недостатках инструментальной активности и ограниченности участия граждан в формировании власти и государственном управлении) и указывают на высокую динамичность эмоционального аспекта гражданской идентичности , что следует отметить как вторую проблемную область ее формирования. Эмоциональная сфера сознания выступает универсальной характеристикой значимости: «Эмоции дают возможность выяснить, что и в какой мере представляется наиболее важным для организма, требует первоочередного удовлетворения» (Симонов, Ершов, 1984: 16). Эмоции влияют на формирование остальных сфер сознания, задавая направленность активности актора, однако они по-разному проявляют влияние в зависимости от вероятности достижения желаемого результата. Положительные эмоции, возникающие в результате личного положительного опыта, способствуют образованию позитивной эмоциональной связи с группой. Отрицательные эмоции по-разному воздействуют на формирование идентичности: неустойчивая идентичность разрушается под влиянием негативных эмоций, в то время как в группе с высоким уровнем сформированности идентичности они вызовут укрепление чувства единения. Важно отметить, что эмоции накладывают отпечаток на восприятие всех субъектов и предметов, имеющих отношение к ним: принудительные социальные практики формируют негативное отношение к тем субъектам, с которыми эти практики связаны; «среда, позитивно настроенная к соответствующей группе, будет способствовать усвоению символических обозначений на фоне доброжелательного эмоционального фона» (Пушкарева, 2017: 66) и др. Трудности учета динамики эмоциональных проявлений приводят к возможности целенаправленного внешнего воздействия на формирование гражданской идентичности, что несет в себе разнообразные социальные риски.

В-третьих, следует отметить проблему множественности проявления идентичности , выражающуюся на микроуровне («я»-фактор: когда человек сам считает себя частью данного сообщества, и не «в душе», а показывая это) и макроуровне («мы»-фактор: когда сообщество принимает человека своим членом и демонстрирует это согласие не на словах, а на деле; «они»-фактор: когда третьи лица это признают) (Тощенко, 2008).

Множественность проявляется также в многообразии различных сторон социального взаимодействия, которые формируют сложное явление идентичности (Холодковский, 2017: 41–42): между актором и объектом самоидентификации; актором и Другим (объектом размежевания и противоположения); множественными идентичностями актора; вчерашней, сегодняшней, завтрашней идентичностью (характеристиками темпоральной идентичности); личностной и социальной идентичностью и др. Множественность условий социальной деятельности человека проявляется в форме идеальной модели самоидентификации личности («я» идеальное) и ситуативной модели самоидентификации («я» ситуативное). Таким образом формируется «иерархическая система идеальных социальных идентификаций с общностями разного уровня» (Ядов, 1995: 162).

В-четвертых, следует отметить проблему сложности измерения идентичности , которая требует серьезных научных разработок как на методологическом уровне, так и на методическом. В настоящее время создано много авторских методик исследования уровня сформирован-ности идентичности: методика самооценки гражданской идентичности личности и дифференциальный опросник диагностики статуса гражданской идентичности личности Т.М. Беспаловой; методика «Социальная идентичность» В.А. Ядова; методика «Этническая идентичность» О.Л. Романовой; разработки М. Куна, Т. Мак-Партланда, Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой и др. Применяются индикаторы для измерения меры сплоченности сообщества, уровня удовлетворенности, степени рельефности, уровня самостереотипизации и гомогенности общности (Кузнецов, 2023: 90–92). Для определения уровня развития гражданского общества в России сотрудники Института социально-политических исследований Российской академии наук разработали и применяют эмпирическую модель развития гражданского общества и множество индикаторов его из-мерения1. Однако приходится констатировать проблемы определения методологических основ изучения российской гражданской идентичности и отсутствие целостной системы ее измерения.

Рассмотрение гражданской идентичности как объекта социального управления позволяет констатировать сложность определения конечности результата ее формирования. Идентичность при этом следует представлять как проект постоянных преобразований в гражданском самосознании, а развитие идентичности – как вид социальной технологизации. В основе социальной технологизации лежит «стремление к достижению интересов и потребностей – личных, коллективных, общественных»2, в основе же гражданского самосознания – «осознание приоритета общих интересов страны, всего народа, а не частных интересов групп» (Горшков, 2013: 19). Таким образом, проблема согласования интересов различных групп является одновременно и проблемой социального управления1, и проблемой формирования гражданской идентичности (Идентичность как предмет политического анализа…, 2011: 157). Подобный подход к гражданской идентичности связан с вопросами технологизации учета особенностей места, инструментария и условий ее формирования (см. проблемные области 5–7 на рисунке 1).

Пятая проблемная область связана с учетом особенностей места становления идентичности , под которой понимается речь в широком смысле этого слова: «вне речи идентичности нет» (Лукьянов, 2008: 83). Социальные общности идентифицируются в социальном пространстве благодаря словам и знакам: «Слова-символы позволяют конструировать группы даже там, где их члены не связаны нитями непосредственных взаимодействий» (Пушкарева, 2017: 65). Таким образом, языковая картина мира фиксирует и хранит в общественном сознании комплекс знаний конкретного языкового сообщества обо всех проявлениях объективной реальности (отраженных в сознании в преломленном виде, исходя из конкретных социально-культурных условий). Так как речевая деятельность не является самостоятельным видом деятельности, а включается в другие виды деятельности человека, так как языковая картина мира вбирает в себя множество осознанных и неосознанных смыслов, то на формирование идентичности накладывается обязательство учета данных специфических свойств. Важно отметить, что языковая картина мира включает в себя другие картины мира (религиозную, политическую и др.). Для гражданской идентичности наибольше значение имеет политическая картина мира, поскольку именно она является основой ее формирования: «в социальной картине мира должен быть представлен политический мир, политическая картина мира. Если же в системе социальных категорий не заданы политические категории или они единичны и фрагментарны, весьма проблематично говорить о возможности формирования гражданской идентичности» (Идентичность как предмет политического анализа…, 2011: 55).

Так как «детализация картины мира молодежи происходит в социальных практиках» (Идентичность как предмет политического анализа…, 2011: 56), то и идентичность «нужно поддерживать, актуализировать в различных формах социальной практики, иначе она утрачивается» (Семенова, 2010: 108). В связи с этим появляется шестая проблемная область – учет особенностей инструментария процесса формирования гражданской идентичности , сущность которого связана с осуществлением постоянного выбора (принятия ответственного решения) актором направления своей социальной активности, включенности в социальные практики.

Седьмая проблемная область связана с учетом условий формирования гражданской идентичности , складывающихся в процессе деятельности структур гражданского общества. Ведь гражданская идентичность «возникает только в гражданском обществе, когда у человека появляется возможность самоопределения и самоорганизации в категориях общественных групп и движений, существующих относительно независимо от государственной власти» (Семенова, 2010: 107). По мнению многих российских исследователей, в последние десятилетия гражданское общество в России находится на этапе становления и требует приобщения человека к политической жизни, «определения своего места в процессе взаимоотношений с обществом и государством»2, осознания «приоритета общих интересов страны, всего народа, а не частных интересов групп» (Горшков, 2013: 19). За последние 3 года результаты мониторинга показывают «рост гражданского потенциала российского общества» (Российское общество и государство…, 2024: 36), однако «сохраняются риски дистанцирования Российского государства и граждан, отчуждения российского гражданского общества от власти и ее механизмов, недостаточный, по самооценке, уровень вовлеченности граждан в политическую жизнь страны» (Российское общество и государство…, 2024: 15).

Проблемы формирования гражданского общества в России подтверждаются большим несовпадением государственной и гражданской идентичностей. Государственная идентичность складывается значительно проще и быстрее, чем гражданская и «совпадает с гражданской только в том случае, когда самоуправляемое общество утверждает и защищает себя через политические институты» (Семенова, 2010: 107). Однако в настоящее время преобладает политика декларации идентичности, когда «провозглашение определенной “общероссийской гражданской идентичности” выражено в официальных документах гораздо ярче, чем собственно механизмы и меры, которые могли бы ее обеспечить» (Гришин, 2019: 71). Начиная с 2018 г. разрабатывается государственная система правового обеспечения формирования гражданской идентичности, однако в Основах государственной политики РФ в области исторического просвещения, представленных в мае 2024 г., все еще констатируется кризис национальной идентичности3. Анализ официальных документов позволяет сделать вывод, что проблема создания условий формирования гражданской идентичности остается актуальной и касается большого количества сфер общественной жизни. Кроме необходимого учета условий государственного регулирования гражданского общества (политики декларации идентичности), для формирования гражданской идентичности важно учитывать особенности условий, в которых осуществляются социальные практики в гражданском обществе (групповой габитус), связанные с представлениями и убеждениями населения о сложившейся в стране политической системе, о возможностях добиться справедливости в обществе (данные характеристики подробно раскрыты в работе авторского коллектива российских исследователей под руководством О.М. Михайленка (Трансформация политических отношений…, 2023: 46)).

В заключение следует отметить проблемные области, связанные с самим процессом развития гражданской идентичности. При этом нужно учесть разницу естественного хода данного процесса ( проблемы становления идентичности – проблема 8 на рисунке 1) и искусственного хода, предполагающего целенаправленное влияние ( проблемы формирования идентичности – проблема 9 на рисунке 1). В основу становления любого вида идентичности заложен механизм сопоставления «интересов, взглядов, ценностей, оценок, моделей поведения своей группы (общности) тем, которые полагаются не своими (или враждебными), интересы которых безразличны для данной общности или конфликтны» (Ядов, 1995: 162). Сопоставление базируется на многообразии различения характеристик общественной жизни: «общественное разделение труда, отношения собственности и власти, различия статусов и ролей, связанных с ними, несходство и различия культур» (Ядов, 1995: 161) и др. Подобное различение и делает возможным отношение человека к самому себе, таким образом способствуя его самоидентификации. В связи с тем что социальные различия выступают источником рассогласования множественных интересов, то и в процесс становления идентичности заложена проблема социальной конфликтности. Многие исследователи отмечают, что естественные процессы становления идентичности с точки зрения цивилизационного развития протекают по следующим стадиям: этническая (принадлежность роду); статусная (идентификация по месту в социальной иерархии); ролевая (идентификация в соответствии с социальными ролями); проектная (идентификация задается вменяемой ответственностью, что подтверждается известностью и узнаваемостью личности); постчеловеческая («человек без свойств», самостоятельно определяемая точка сборки свободы и ответственности человека) (Тульчинский, 2017: 83–84).

Важно отметить, что моделирование процесса становления идентичности (в частности, гражданской идентичности) в данное время также является проблемой и требует учета большого количества закономерностей: субъектной активности; взаимосвязи процессов развития идентичности и социализации личности; поступательного характера формирования идентичности. При этом особенно отмечают значимость субъектной саморегуляции: «Ни интересы индивида, ни мотивы созидательной ответственной деятельности не могут быть заданы извне, искусственно сконструированы. Не регулируемость, но саморегуляция является качественной характеристикой процесса формирования гражданской идентичности» (Семенова, 2010: 107).

В отличие от становления политика формирования идентичности «используется государством как инструмент выстраивания поля социальной коммуникации между носителями разных политических убеждений и культурных предпочтений (Идентичность как предмет политического анализа…, 2011: 91). Среди основных направлений формирования гражданской идентичности чаще всего отмечают образовательно-воспитательное, культурно-просветительское, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, социально-правовое, информационно-коммуникационное (Молодежная политика…, 2018: 167–168). При этом к формированию идентичности относятся как к разработке сложного управленческого решения с комплексом соответствующих проблем.

Опираясь на описанные результаты, можно сделать вывод, что проблемная область формирования гражданской идентичности имеет сложную структуру, в которой выделяются проблемы, связанные с сущностью самого явления идентичности (содержательная сложность самосознания, динамичность эмоционального аспекта, множественность проявления идентичности, сложность ее измерения); проблемы технологизации учета особенностей места, инструментария и условий ее формирования; проблемы становления и формирования гражданской идентичности. Только целостный подход к учету всех проблем формирования гражданской идентичности в сложных условиях российской действительности позволит добиться стабилизации российского общества за счет гармонизации личных и социальных интересов в процессах развития гражданского самосознания.

Список литературы Проблемная область формирования гражданской идентичности

- Горшков М.К. Гражданское общество и гражданское сознание в современной России // Гуманитарий Юга России. 2013. № 1. С. 12-22. EDN: RFRZDH

- Гришин Н.В. Государство как субъект политики формирования идентичности // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2019. № 3 (60). С. 66-72. DOI: 10.21672/1818-510X-2019-60-3-066-072 EDN: MDURPG

- Дробижева Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / отв. ред. В.С. Магун. М., 2006. С. 10-29. EDN: SIJPTF

- Ефименко В.Н. Структурные компоненты и содержательное наполнение понятия "гражданская идентичность" // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 250-254. EDN: RRUAXR

- Идентичность как предмет политического анализа: сб. ст. по итогам всерос. науч.-теор. конф. / отв. ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеева. М., 2011. 299 с.