Проблемные вопросы траекторных измерений и метод их решения

Автор: Гусаров М.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 11-2 (98), 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье определенны основные принципы и простейший метод решения вопроса определения точки на штрихе соответствующей времени привязки. Рассмотрены примеры привязки к системе единого времени середины и конца экспозиции, подтверждение результатов и рекомендации к применению. Выявлены обстоятельства, сопровождающие процесс локации с оценкой их влияния на точность конечного результата.

Экспозиция, привязка к сев, точечные изображения объектов, явления взаимодействия объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/170208300

IDR: 170208300 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-11-2-169-172

Текст научной статьи Проблемные вопросы траекторных измерений и метод их решения

При подготовке к проведению измерений с привлечением оптико-электронных станций (ОЭС) встал вопрос о способе привязки полученных результатов к системе единого времени (СЕВ). Ранее, программное обеспечение по умолчанию проводило привязку средины выдержки к СЕВ. Съемка велась на очень коротких выдержках, что позволяло получить изображение объекта или в виде точки, или в виде очень короткого штриха [5, 6].

Предполагалось, что при обработке будет легко считываться середина светящейся области, которая соответствовала времени СЕВ. В ходе применения новой станции в плохих метеоусловиях выяснилось, что точечные изображения объектов в облаках, тумане, дожде, снегопаде очень сложно идентифицировать, в отличие от относительно длинных штрихов получаемых фото регистрирующими станциями (ФРС) [5, 6]. В ясную погоду изображения, получаемые ОЭС, имели значительные выбросы от перевозбужденных пикселей вследствие растекания избыточного электрического заряда, что снижало точность построения траектории [3].

При участии ОЭС в измерениях, была впервые проведена экспериментальная съемка с полностью закрытыми диафрагмами и на максимально возможной выдержке (времени экспозиции) равной периоду съемки. Из протокола проведения измерений: частота съемки 16 Гц, время экспозиции 1/15 (0,0625 с), диафрагма 16, коэффициент усиления 1.

Такая выдержка необходима, для обеспечения непрерывного наблюдения за объектом, например, взрывов в пространстве, явлений взаимодействия объектов.

Предполагалось, что будут получены длинные штрихи с незначительными разрывами на время считывания и запуск съемки следующего кадра. Избыточный электрический заряд, ранее растекавшийся с возбужденных пикселей случайным образом и искажавший изображение, в новом режиме съемки перераспределяется между возбужденными пикселями и не растекается по изображению. Эксперимент подтвердил правильность нового подхода. При плохих метеоусловиях длинный штрих легко считывается на изображении, в таких случаях применяется половинное время экспозиции.

При обработке выяснилось, что с полученными длинными штрихами без помех ситуация с привязкой к СЕВ потеряла однозначность, ввиду того, что съемка проводилась при привязке по середине экспозиции [2]. Оказалось, что:

-

- на длинном штрихе визуально трудно определить середину;

-

- в автоматическом режиме, программа сама определяет средину светящейся области, но эта точка не соответствует времени привязки к СЕВ.

Дело в том, что объекты движутся с ускорением (с различным знаком, в том числе, с кажущимся ускорением зависящем от угла обзора), поэтому длина пути, пройденного объектом за первую половину времени экспозиции не равна длине пути пройденного за вторую половину времени экспозиции ввиду изменения кажущейся скорости. Точка, соответствующая середине времени экспозиции, не находится посредине изображения штриха. Чем длиннее штрих и больше ускорение, тем больше это несоответствие [4]. В результате, при обработке информации, возникают большие ошибки. Причем значение ускорения тоже не постоянно, оно изменяется во времени.

-

1. В автоматическом режиме определения точки на штрихе соответствующей времени привязки, программа должна рассчитывать и учитывать кажущееся ускорение объекта.

-

2. Для больших времен экспозиции привязка к СЕВ обязательно должна осуществляться по концу штриха [2].

На время проверки версия программного обеспечения не предусматривала выбора оператором варианта привязки изображения к времени, но в настоящее время эта опция доступна.

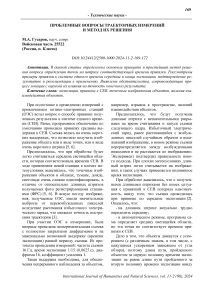

Рассмотрим проверявшийся (рис. 1) и не проверявшийся (рис. 4) варианты привязки по условным графикам работы.

Рис. 1. Привязка к середине экспозиции

На графике 1 изображено время экспозиции, середина которого соответствует переднему фронту импульса СЕВ (график 2). На графике 3 изображен процесс считывания. В общее время на каждый кадр приходится вре- мя экспозиции и время считывания. Это проверялось по соответствующим методикам. Сравним с привязкой по концу штриха (рис. 2).

т

|

т х сев |

|||

|

Тсч |

|||

|

~ х эксп |

|||

|

5 |

|||

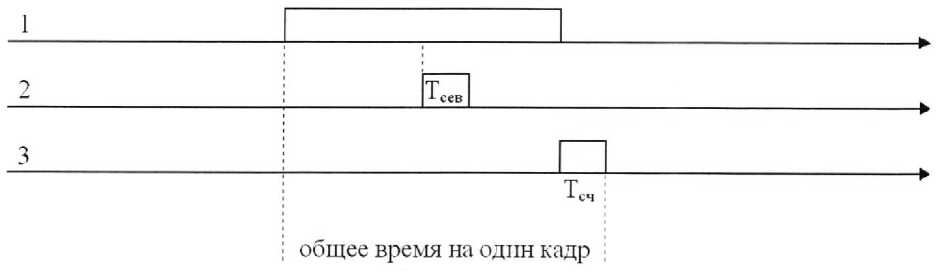

Рис. 2. Привязка к концу экспозиции

При привязке по концу штриха (график 4), период считывания (график 5) следует непосредственно после завершения экспозиции.

Казалось бы, безупречная система привязок к СЕВ, становится неоднозначной, не исследованной, не описанной в документации и, вероятно, не учитывается в программном обеспечении управления станцией и обработки информации и др. программами при предельно больших выдержках.

В этих режимах частота съемки равна времени экспозиции, что невозможно сделать по описанным выше алгоритмам, ввиду того что неизвестно как учитывается время считывания и запуска следующей экспозиции.

Рассмотрим, как должна осуществляться привязка при максимально больших выдержках (рис. 3).

|

1< лед |

Т : ^лед |

|

|

сред 1 сч |

сред 1 сч |

|

|

^П|И1В |

^прив |

|

|

т 1 сев |

Т 1 сев |

Рис. 3. Привязка при максимально больших выдержках

При привязке посредине времени экспозиции, время привязки равно деленной на два разности периода следования и времени считывания:

t прив

= (Т след – Т сч )/2

Проведем расчеты на примере для самого актуального режима: частота съемки 16 Гц, время экспозиции 1/15 (0,0625 с).

На самом деле понятно, что не может быть время экспозиции 0,0625 с при таком же периоде следования, поскольку в период следования должно включаться время на считыва- ние и запуск очередной экспозиции. Таким образом, при постоянной частоте съемки должно уменьшаться время экспозиции и смещаться время привязки к СЕВ. Преобразуем вышеуказанную формулу к следующему виду:

t прив

= Т

след

/2 – Т сч /2

Время привязки равно времени середины времени считывания и запуска следующей периода следования за вычетом половины съемки.

t прив = 0,0625/2 – Т сч /2 = 0,03125 – Т сч /2

Таким образом, при проведении съемки на экспозициях равных частоте съемки и привязке середины экспонирования период привязки должен смещаться на половину времени считывания [1].

При привязке по концу времени экспозиции время привязки совпадает с временем начала считывания (рис. 4).

|

1 след |

1 т । 1 след |

||

|

т 1 сч |

т Л СЧ |

||

|

^прив |

tnpIIB |

||

|

т 1 сев |

т сев |

||

Рис. 4. Совпадение времени привязки и считывания

При этом не важно, когда именно начинается очередное экспонирование, сразу непосредственно после считывания или по проше- случае, если установлена выдержка меньше времени периода следования. Этот способ привязки более универсален, его легче реали- ствии некоторого времени, например в том зовать.

Список литературы Проблемные вопросы траекторных измерений и метод их решения

- Бронштейн И.Н. Справочник по математике. - М.: "Наука", 1986.

- Найдеров В.З. Основы теории единого времени. - М.: МО СССР, 1975.

- Зуев В.Е., Белан Б.Д., Задде Г.О. Оптическая погода. - Новосибирск: "Наука", 1990.

- Дитчберн Р. Физическая оптика. - М.: "Наука", 1965.

- Фоторегистрирующая станция ФРС, Руководство по эксплуатации. 1983 год.

- Оптико-электронная станция ОЭС, Руководство по эксплуатации. 2016 год.