Проблемы кадрового обеспечения регионального АПК в условиях миграции сельского населения (на примере Орловской области)

Автор: Гуляева Т.И., Бураева Е.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5 (68), 2017 года.

Бесплатный доступ

Одной из основных проблем кадрового обеспечения АПК является постоянное снижение численности населения, сопровождающееся увеличением разрыва между городскими и сельскими жителями. Так, если сокращение городского населения Орловской области начиная с 2010 г. составило 3% в 2017 г., то сельское население за аналогичный период уменьшилось почти на 10%. Это обусловлено как сокращением естественного прироста населения на селе, так и усилением миграции из села. Миграционная убыль сельского населения в 2016 г. составила 797 чел., тогда как в 2010 г. в сельской местности наблюдался миграционный прирост, равный 686 чел. Одной из наиболее серьезных проблем сельских территорий с точки зрения формирования кадрового потенциала является массовый миграционный отток в город сельской молодежи. В 2013 г. в 18 районах Орловской области доля миграции молодежи составляла 50 и более процентов, а в 2016 г. этот показатель был превышен уже в 21 районе области. Среди 24 муниципальных районов Орловской области было условно выделено 4 группы районов по результативности миграционных процессов: стабильные миграционные реципиенты, районы, постепенно теряющим свою миграционную привлекательность, стабильные миграционные доноры, районы, плавающие в миграционном отношении. Учитывая специфику каждой группы районов, были предложены стратегические направления решения комплекса обозначенных проблем. Предложенные меры, направленные на развитие и реализацию трудового потенциала сельского населения, будут способствовать более эффективному и рациональному использованию трудовых ресурсов на территории страны в направлении сглаживания региональных асимметрий и устойчивого социально-экономического развития российских территорий.

Сельское население, миграция, кадровое обеспечение, сельская молодежь, миграционная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147124464

IDR: 147124464 | УДК: 331.108.24:338.436.33:325.111(470.319) | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2017.5.80

Текст научной статьи Проблемы кадрового обеспечения регионального АПК в условиях миграции сельского населения (на примере Орловской области)

Введение. Агропромышленный комплекс РФ, являясь основой продовольственной безопасности страны, представляет собой ва^нейший приоритет, требующий постоянного развития. Для того чтобы избе^ать зависимости от других стран в санкционный период, необходимо уделять дол^ное внимание становлению всех компонентов сельского хозяйства. Взятый курс на импортозамещение предполагает обеспечение отрасли всеми необходимыми ресурсами, в том числе и трудовыми. В составе трудовых ресурсов аграрного сектора региональной экономики особое место занимают квалифицированные специалисты – работники с высшим и средним специальным образованием, включая молодых специалистов, участвующих в пополнении профессионального кадрового состава для ^ПК. Ме^ду тем, на сегодняшний день, остаются нерешенными вопросы, связанные с формированием и развитием кадрового потенциала отрасли, среди которых ученые и практики отмечают слабую закрепляемость кадров, усиливающуюся миграцию сельского населения [1-5].

Цель исследования . Анализ миграционных процессов в муниципальных районах Орловской области и разработка стратегических направлений, способствующих сдер^иванию миграционного оттока из сельской местности в города.

Условия, материалы и методы . По данным Территориального органа Федеральной слу^бы государственной статистики по Орловской области, наряду с общим сокращением численности населения Орловской области, разрыв ме^ду численностью сельских и городских ^ителей на протя^ении последних лет продол^ает увеличиваться (табл. 1).

Таблица 1– Численность населения Орловской области

|

Показатель |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

Численность населения Орловской области, чел. |

793144 |

785592 |

781281 |

775826 |

769980 |

765231 |

759721 |

754816 |

|

в т.ч. городское |

518633 |

514518 |

513665 |

510592 |

507590 |

507449 |

505864 |

503647 |

|

в % к итогу |

65,4 |

65,5 |

65,8 |

65,8 |

65,9 |

66,3 |

66,6 |

66,7 |

|

сельское |

274511 |

271074 |

267616 |

265234 |

262390 |

257782 |

253857 |

251169 |

|

в % к итогу |

34,6 |

34,5 |

34,2 |

34,2 |

34,1 |

33,7 |

33,4 |

33,3 |

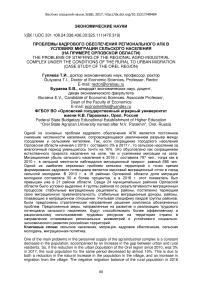

Это обусловлено как сокращением естественного прироста населения на селе, так и усилением миграции из села. Демографическая ситуация в Орловской области характеризуется естественной убылью населения (табл. 2), при этом наблюдается активное сокращение численности сельского населения [6, 7] (рис.1).

Таблица 2 – Ро^даемость, смертность и естественная убыль населения Орловской области

|

Годы |

Всего, чел. |

На 1000 человек населения |

||||

|

родившихся |

умерших |

естественная, убыль (-) |

родившихся |

умерших |

естественная убыль (-) |

|

|

Все население |

||||||

|

2010 |

8687 |

13724 |

-5037 |

11,0 |

17,4 |

-6,4 |

|

2011 |

8204 |

12768 |

-4564 |

10,5 |

16,3 |

-5,8 |

|

2012 |

8718 |

12757 |

-4039 |

11,2 |

16,4 |

-5,2 |

|

2013 |

8524 |

12549 |

-4025 |

11,0 |

16,2 |

-5,2 |

|

2014 |

8440 |

12602 |

-4162 |

11,0 |

16,4 |

-5,4 |

|

2015 |

8562 |

12473 |

-3911 |

11,2 |

16,4 |

-5,2 |

|

2016 |

8272 |

12446 |

-4174 |

10,9 |

16,4 |

-5,5 |

|

Городское население |

||||||

|

2010 |

5092 |

7867 |

-2775 |

9,9 |

15,2 |

-5,3 |

|

2011 |

4610 |

7352 |

-2742 |

9,0 |

14,3 |

-5,3 |

|

2012 |

4771 |

7493 |

-2722 |

9,3 |

14,6 |

-5,3 |

|

2013 |

4888 |

7455 |

-2567 |

9,6 |

14,6 |

-5,0 |

|

2014 |

4946 |

7500 |

-2554 |

9,7 |

14,8 |

-5,1 |

|

2015 |

5561 |

7591 |

-2030 |

11,0 |

15,0 |

-4,0 |

|

2016 |

5318 |

7601 |

-2283 |

10,5 |

15,1 |

-4,6 |

|

Сельское население |

||||||

|

2010 |

3595 |

5857 |

-2262 |

13,2 |

21,5 |

-8,3 |

|

2011 |

3594 |

5416 |

-1822 |

13,3 |

20,1 |

-6,8 |

|

2012 |

3947 |

5264 |

-1317 |

14,8 |

19,8 |

-5,0 |

|

2013 |

3636 |

5094 |

-1458 |

13,8 |

19,3 |

-5,5 |

|

2014 |

3494 |

5102 |

-1608 |

13,4 |

19,6 |

-6,2 |

|

2015 |

3001 |

4882 |

-1881 |

11,7 |

19,1 |

-7,4 |

|

2016 |

2954 |

4845 |

-1891 |

11,7 |

19,2 |

-7,5 |

Рисунок 1 – Ро^даемость, смертность и естественная убыль сельского населения Орловской области, человек на 1000 человек населения

Следует отметить, что смертность превышает ро^даемость как в городской, так и в сельской местности, однако в сельской местности это выра^ено более отчетливо. Естественная убыль сельского населения начиная с 2012 г. продол^ает е^егодно увеличиваться. По итогам 2016 г. на ка^дую тысячу сельских ^ителей приходится в среднем по 11,7 родившихся и 19,2 умерших. Только в одном районе – Орловском, в течение 2016 г. наблюдается естественный прирост, равный 4, в то время как в остальных районах – естественная убыль. Наибольший ее уровень наблюдается в Мценском (-240), Ливенском (-225), Дмитровском (-113) и Покровском (-111) районах, а наименьший – в Болховском (28), Сосковском (-31) и Корсаковском (-35) районах (табл. 3).

Таблица 3 – Изменение численности сельского населения Орловской области в разрезе муниципальных образований

|

Наименование районов |

Численность населения на 01.01.2016г. |

Изменения за 2016г. |

Численность населения на 01.01.2017г. |

||

|

общий прирост (-убыль) |

естественный прирост (-убыль) |

миграционный прирост (-убыль) |

|||

|

Болховский |

5996 |

-83 |

-28 |

-55 |

5913 |

|

Верховский |

8683 |

-149 |

-87 |

-62 |

8534 |

|

Глазуновский |

6656 |

-161 |

-52 |

-109 |

6495 |

|

Дмитровский |

5460 |

-212 |

-113 |

-99 |

5248 |

|

Дол^анский |

6562 |

-161 |

-93 |

-68 |

6401 |

|

Залегощенский |

9004 |

-123 |

-62 |

-61 |

8881 |

|

Знаменский |

4579 |

-84 |

-56 |

-28 |

4495 |

|

Колпнянский |

7393 |

-193 |

-104 |

-89 |

7200 |

|

Корсаковский |

4258 |

-77 |

-35 |

-42 |

4181 |

|

Краснозоренский |

5586 |

-108 |

-76 |

-32 |

5478 |

|

Кромской |

13768 |

-92 |

-80 |

-12 |

13676 |

|

Ливенский |

30450 |

-295 |

-225 |

-70 |

30155 |

|

Малоархангельский |

6852 |

-65 |

-70 |

5 |

6787 |

|

Мценский |

18279 |

-299 |

-240 |

-59 |

17980 |

|

Новодеревеньковский |

5515 |

-71 |

-62 |

-9 |

5444 |

|

Новосильский |

4400 |

-89 |

-62 |

-27 |

4311 |

|

Орловский |

58412 |

-77 |

4 |

-81 |

58335 |

|

Покровский |

9186 |

-147 |

-111 |

-36 |

9039 |

|

Свердловский |

9456 |

-102 |

-56 |

-46 |

9354 |

|

Сосковский |

5429 |

-5 |

-31 |

26 |

5424 |

|

Троснянский |

9147 |

-138 |

-68 |

-70 |

9009 |

|

Урицкий |

9110 |

83 |

-103 |

186 |

9193 |

|

Хотынецкий |

5656 |

-17 |

-48 |

31 |

5639 |

|

Шаблыкинский |

4020 |

-23 |

-33 |

10 |

3997 |

Миграционная убыль в 2016 г. составила 731 чел. (табл. 4), что на 54,3% ни^е уровня 2015 г., и почти равен показателю 2010 г. Наибольший отток составил из городов Ливны (240 чел.), Мценск (141 чел.); районов Глазуновского (150 чел.), Дмитровского (154 чел.), Колпнянского (161 чел.), Орловского (168 чел.). Прирост населения наблюдался в г. Орле (496 чел.), а так^е в Урицком (309) и Хотынецком (122) районах [8].

Таблица 4 – Общие итоги миграции населения Орловской области

|

Показатель |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

Миграция (число прибывших) - всего, чел. |

20257 |

18611 |

21444 |

21060 |

20595 |

20836 |

20325 |

|

в т.ч. городское население |

15030 |

11776 |

12637 |

12057 |

14063 |

13643 |

12582 |

|

в % к итогу |

74,2 |

63,3 |

58,9 |

57,3 |

68,3 |

65,5 |

61,9 |

|

сельское население |

5227 |

6835 |

8807 |

9003 |

6532 |

7193 |

7743 |

|

в % к итогу |

25,8 |

36,7 |

41,1 |

42,7 |

31,7 |

34,5 |

38,1 |

|

Миграция (число выбывших) – всего, чел |

10976 |

18358 |

22860 |

22881 |

21182 |

22435 |

21056 |

|

в т.ч. городское население |

6435 |

9887 |

12988 |

12492 |

11650 |

13198 |

12516 |

|

в % к итогу |

58,6 |

53,9 |

56,8 |

54,6 |

55,0 |

58,8 |

59,4 |

|

сельское население |

4541 |

8471 |

9872 |

10389 |

9532 |

9237 |

8540 |

|

в % к итогу |

41,4 |

46,1 |

43,2 |

45,4 |

45,0 |

41,2 |

40,6 |

|

Миграционный прирост, убыль (-) – всего, чел. |

-719 |

253 |

-1416 |

-1821 |

-587 |

-1599 |

-731 |

|

в т.ч. городское население |

-1405 |

1889 |

-351 |

-435 |

2413 |

445 |

66 |

|

сельское население |

686 |

-1636 |

-1065 |

-1386 |

-3000 |

-2044 |

-797 |

Одной из наиболее серьезных проблем сельских территорий с точки зрения формирования кадрового потенциала, мо^но считать массовый миграционный отток в город лиц в возрасте от 18 до 35 лет, то есть молоде^и. Учитывая аграрную специфику экономики региона, существенную зависимость валового регионального продукта от производства продукции сельского хозяйства, можно сделать вывод о возрастающей проблеме выезда молодежи из сельских территорий. Большинство из них мигрирую безвозвратно, в основном, с целью получения образования, либо для работы.

Отток молоде^и из села ведет к сни^ению уровня ^изни, усугубляет и без того ограниченность сфер прило^ения труда на селе, ведет к росту безработицы. Данный процесс, имеет накопительный характер, и число нетрудоустроенной молоде^и, к со^алению, возрастает, ослабляется кадровый потенциал аграрной экономики. Стремление ^ить в городах мо^ет быть глубоко обосновано, как социально, так и экономически: как правило, в городах уровень занятости, ^илищные условия, социальная защита выше, выше, чем в сельской местности. То есть, город предоставляет более широкие возмо^ности социально-экономической реализации молодежи.

Молоде^ь представляет собой наиболее подви^ную группу население, вследствие чего ее удельный вес в общем миграционном потоке является значительным. Так, если в 2013 г. в 18 районах Орловской области доля миграции молодежи составляла 50 и более процентов, то в 2016 г. этот показатель был превышен уже в 21 районе области [8]. Это приводит к деградации села как социальной, так и демографической: население стареет, ро^даемость сни^ается, объекты социальной инфраструктуры закрываются и пр.

Экономические последствия миграции сельской молоде^и достаточно существенны. Это связано с тем, что что молоде^ь является наиболее трудоспособной, как правило, имеет высокий уровень профессионального образования, стремиться повышать квалификацию, продвигаться по службе, что может выступать в роли факторов повышения производительности труда.

Для оценки миграционных процессов, происходящих в сельской местности Орловской области с учетом региональной специфики, воспользуемся методикой, предложенной Мезиной Е.В. [9]. Суть ее заключается в оценке роли сельской молодежи в процессах миграции, учитывая значимость данной возрастной категории населения для социально-экономического и демографического развития сельских территорий.

Методика заключается в использовании двух показателей: общего абсолютного миграционного прироста (убыли) и аналогичного показателя для категории «сельская молоде^ь». Первый показатель позволяет классифицировать районы Орловской области на принимающие и отдающие территории, обозначить актуальные вопросы для формирования мер социальноэкономической и миграционной политики. Второй показатель позволяет оценить вклад молоде^и в миграционные процессы, актуализировать проблемы, связанные с их последствиями для районов области.

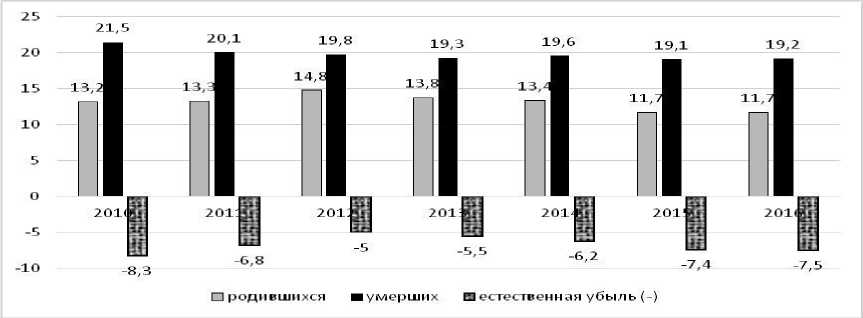

Результаты и обсуждение . Муниципальные районы Орловской области неоднородны по характеру и результативности миграционных процессов вследствие неравномерности их развития, транспортно-географического местополо^ения, особенностей функционирования локальных рынков труда. Среди 24 муниципальных районов Орловской области по результатам проведенного анализа нами было условно выделено 4 группы районов: стабильные миграционные реципиенты, районы, постепенно теряющим свою миграционную привлекательность, стабильные миграционные доноры, районы, плавающие в миграционном отношении (табл. 5).

Как показал анализ, ни один из районов не изменил свою групповую принадле^ность, то есть динамика в них осталась стабильной. Что ^е касается региона в целом, то в Орловской области лишь 6 реципиентов, а 18 районов являются донорами (рис. 2). При этом произошло уменьшение миграционного прироста в принимающих районах, то есть увеличилось число молоде^и, покидающей сельские территории. Что же касается районов-доноров, то здесь нельзя сделать однозначного вывода. Так, уменьшилось число молоде^и, мигрирующей из Ливенского и Свердловского районов, в то время как по группе «стабильные миграционные доноры» оно возросло.

Таблица 5 – Группы районов по миграционным процессам в 2013 и 2016 гг.

|

Группа |

Районы |

Среднее значение миграционного притока (-убыли), чел. |

Среднее значение миграционного притока (-убыли) молоде^и, чел. |

||

|

2013 |

2016 |

2013 |

2016 |

||

|

Стабильные миграционные реципиенты |

Орловский |

1135 |

94 |

473 |

15 |

|

Районы, постепенно теряющим свою миграционную привлекательность |

Глазуновский Мценский Новосильский Сосковский Урицкий |

52 |

-88 |

-3 |

-61 |

|

Стабильные миграционные доноры |

Болховский Верховский Дмитровский Дол^анский Залегощенский Знаменский Колпнянский Корсаковский Кромской Краснозоренский Малоархангельский Новодеревеньковский Покровский Троснянский Хотынецкий Шаблыкинский |

-99 |

-142 |

-61 |

-91 |

|

Районы, плавающие в миграционном отношении |

Ливенский Свердловский |

-308 |

-194 |

-192 |

-164 |

Стабильным миграционным реципиентом является только Орловский район, являющийся «саттелитом» города Орла. Объяснить это мо^но близостью к областному центру и достаточным развитием локальных рынков труда. Районы, постепенно теряющим свою миграционную привлекательность пока имеют сравнительно невысокую миграционную убыль или да^е прирост, но наблюдается тенденция роста первой. Их миграционная привлекательность объясняется относительной развитостью сельского хозяйства, наличием большого числа организаций. Однако в последнее время в этих районах так^е обостряются социально-экономические проблемы, вследствие чего наблюдается и рост безработицы. В случае отсутствия поло^ительной динамики социальноэкономического развития большая вероятность постепенного перехода этих районов в группу территорий с отрицательным сальдо миграции.

Стабильные миграционные доноры – это районы, теряющие постоянное население, это вызвано низким уровнем их развития. Сло^ившаяся ситуация требует специальной региональной программы социально- экономического и демографического развития данных районов.

Районы, плавающие в миграционном отношении, имеют неоднозначный характер миграционных процессов. Они обладают существенным социальноэкономическим потенциалом, который, однако, не реализован в силу разных причин. Они зависимы от соседних крупных городов, что обуславливает нестабильность в них миграционных показателей. Многие районы Орловской области имеют определенный социально-экономический потенциал, грамотная реализация которого способна остановить этот отток мигрантов из села.

Выводы. В целях сдерживания миграционного оттока из сельской местности в города, следует разработать программу, предусматривающую решение центральных социально-экономических проблем села, основными из которых являются:

-

- невысокий уровень и качество жизни в сельской местности относительно городских населенных пунктов;

-

- низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве;

-

- неудовлетворительные темпы строительства и введения в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в сельской местности;

-

- безработица вследствие дефицита либо отсутствия вакантных рабочих мест для трудоспособного сельского населения;

-

- слабый уровень развития социально-бытовой, дорожно-транспортной, инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры;

-

- ограниченные возможности образовательного, профессионального и личностного развития.

Учитывая высокую значимость обозначенных в исследовании проблем, государственное регулирование внутрироссийской миграции как фактора комплексного развития кадрового потенциала населения сельских территорий дол^но быть направлено на реализацию следующих стратегических направлений:

-

- снижение интенсивности урбанизационных процессов и безвозвратного миграционного оттока трудоспособного сельского населения в городскую местность;

-

- формирование у сельского населения миграционных установок, ориентированных на временную образовательную и трудовую миграцию с последующим возвращением в места происхождения;

-

- повышение миграционной привлекательности сельских территорий. Привлечение молодых специалистов, выпускников вузов, техникумов, училищ в сельские населенные пункты с целью социально-демографического развития малонаселенных территорий.

В рамках реализации приоритетного направления по сни^ению безвозвратного миграционного оттока сельского населения целесообразно решение комплекса задач в области социально-экономической политики государства, включающих:

-

- повышение уровня заработной платы в экономике, выравнивание дифференциации в уровнях оплаты труда работников отраслей народного хозяйства страны в целом;

-

- содействие в решении жилищных проблем сельского населения. Данное направление подразумевает возмо^ность использование системы ипотечного кредитования с государственным субсидированием процентной ставки, отсутствием первоначального взноса для создания возмо^ностей в приобретении строящегося или готового ^илья, а так^е земли для строительства дома. Целесообразно развитие региональных ^илищных программ с участием работодателей, ориентированных на востребованных в сельской местности специалистов;

-

- строительство и модернизация социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. К наиболее ва^ным элементам сельской социальной инфраструктуры, в которых наряду с ^ильем ну^даются сельские ^ители, следует отнести образовательные, медицинские и культурно-досуговые учре^дения, спортивные соору^ения, объекты розничной торговли и общественного питания. Наличие в сельских населенных пунктах детских дошкольных учреждений, школ, культурно-спортивных центров, фельдшерско-акушерских пунктов будут способствовать росту интеллектуального, морального и физического здоровья сельского населения и тем самым стимулировать развитие человеческого потенциала [10].

-

- создание благоприятных условий для развития самостоятельной занятости и малого предпринимательства в сфере ^ПК, которые необходимо

стимулировать в том числе различными ре^имами льготного налогообло^ения и безвозмездного субсидирования перспективных бизнес-инициатив;

-

- развитие кадрового потенциала сельского населения путем направления его для прохо^дения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. Корректировка структуры профессионального обучения с учетом перспектив социально-экономического развития сельских территорий, осуществляемая на основе мониторинга потребностей рынка труда. Широкое применение возмо^ностей дистанционного обучения и контрактной формы трудоустройства выпускников образовательных учре^дений;

-

- введение системы преференций и мер государственной поддер^ки для иностранных трудовых мигрантов, ^елающих работать в сельской местности, обладающих профессией либо квалификацией, потребность в которых не мо^ет быть обеспечена за счет внутренних трудовых ресурсов;

-

- адресные меры для привлечения кадров в социальную сферу тех территорий, где наблюдается соответствующий дефицит. Поло^ительным примером является реализуемая с 2012 г. программа «Земский доктор», направленная на преодоление дефицита кадров в сельской медицине. С 2016 г. в некоторых регионах России появилась региональная программа «Земский фельдшер». Целесообразно распространять этот опыт и принимать программы «Земский доктор» в тех селах и поселках, где проблема кадрового обеспечения сферы здравоохранения наиболее актуальна.

Территориальный орган Федеральной слу^бы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2017. 249 с.

Территориальный орган Федеральной слу^бы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2016. 314 с.

Список литературы Проблемы кадрового обеспечения регионального АПК в условиях миграции сельского населения (на примере Орловской области)

- Диагностика уровня устойчивого развития сельских территорий на основе их мониторинга: монография/Н.В. Парахин, С.А. Родимцев, И.В. Гальянов . Орел: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2016. 498 с.

- Бураева Е.В. Кадровые проблемы в сельском хозяйстве: особенности и пути преодоления (опыт Орловской области)//Аграрная Россия. 2016. № 9. С. 30-33.

- Гуляева Т.И., Бураева Е.В., Гришаева О.Ю. Кадровый потенциал в решении проблемы повышения экономической эффективности аграрной экономики//Вестник ОрелГАУ. 2016. № 4 (61). С. 3-10.

- Мальцева Е.С. Региональная трудовая миграция: современное состояние и проблемы регулирования: монография. Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. 256 с.

- Мониторинг кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий Орловской области//http://www.orelsau.ru/science/nich/files/docs/nts_niokr_ theme_12_2013.pdf (дата обращения 14.06.2017).

- Орловская область в цифрах. 2011-2016: краткий стат. сб. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2017. 249 с.

- Орловская область в цифрах. 2010-2015: краткий стат. сб. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2016. 314 с.

- Общие итоги миграции по муниципальным районам области за 2016 год: стат. бюллетень. № 11-0504. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2016. 38 с.

- Мезина Е.В. Демографические процессы в сельской местности Ставропольского края в контексте региональной безопасности: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва, 2011. 20 с.

- Шичкин И.А., Забелина О.В., Мирзабалаева Ф.И. Миграция как фактор развития трудового потенциала сельского населения//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. С. 105-112.