Проблемы календарной хронологии сейминско-турбинского транскультурного феномена

Автор: Черных Е.Н., Корочкова О.Н., Орловская Л.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Сейминско-турбинский транскультурный феномен (СТФ) был для эпохи раннего металла Евразии явлением в значительной мере уникальным. Ареал его очень редких, но весьма специфических памятников и бронзовых артефактов огромен: не менее 4 млн км2 от Северного Китая вплоть до Прибалтики и Молдовы. Однако почти до самого последнего времени отмечалось отсутствие надежных материалов для формирования достоверной базы радиоуглеродных дат для феномена. Открытие сакрального мемориала-жертвенника Шайтанка на Среднем Урале и его тщательное исследование в значительной мере изменили положение. Это открытие привело к появлению серии 14С-дат, что позволило представить более корректную картину радиоуглеродной хронологии сейминско-турбинского феномена на обширных территориях от Западной Сибири (Сопка, Тартас) вплоть до верхнего бассейна Волги (Юрино). Более ранние даты восточных памятников СТФ достаточно надежно подтверждают версию о его изначальном ареале, а также о продвижении на далекий запад. Новые и весьма важные черты в общей картине радиоуглеродной хронологии на широких пространствах лесной и лесостепной Евразии позволяют выдвигать более уверенные гипотезы о формах контактов представителей СТФ с носителями иных культур и прежде всего с продвигающимися с запада на восток группами крупной археологической общности Абашево-Синташта-Петровка.

Сейминско-турбинский транскультурный феномен, евразия, эпоха раннего металла, радиоуглеродная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145810

IDR: 145145810 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.045-055

Текст научной статьи Проблемы календарной хронологии сейминско-турбинского транскультурного феномена

Более 100 лет мир археологов – специалистов по эпохе раннего металла – с весьма примечательным интересом пытается проникнуть в тайны неповторимого для Евразии сейминско-турбинского транскультурного феномена (СТФ). Началом послужил знаковый 1912 год, когда почти одновременно были открыты комплекс древностей на Сейминской дюне близ впадения Оки в Волгу, а в полутора тысячах километров к юго-западу ставший фактически сразу же знаменитым Бородинский клад. Открытия очень быстро оказались в поле зрения В.А. Городцова [1914, 1915] и А.М. Тальгрена [Tallgren, 1915], и работы этих выдающихся ученых стали своеобразным стартом для растянувшихся на долгие десятки лет дебатов по проблемам интересующего нас феномена (правда, в те годы, согласно В.А. Городцову, его именовали сейминской культурой).

С самых первых шагов разрабатывались три важнейших направления: 1) генезис сейминско-турбин-ских материалов; 2) взаимосвязь феномена с культурами Евразии; 3) его относительная и абсолютная хронология. Правда, границы между ними выглядели достаточно размытыми. В наибольшей степени это касалось изучения взаимосвязей СТФ с евразийскими культурами и его относительной и абсолютной хронологии. Уже первые шаги исследований требовали от ученых объяснений по огромному, не заполненному сходными материалами пространственному хиатусу между Сеймой и Бородино. «Подключение» к этой паре Турбина после раскопок А.В. Шмидта в 1924–1927 гг. [Schmidt, 1927] весьма расширило этот загадочный ареал в северо-восточном направлении. Тогда привычное для нас название феномена «сеймин-ско-турбинский» получило свое обоснование.

Картина чрезвычайно усложнилась после изысканий В.И. Матющенко. В 1954–1958 гг. им был раскопан замечательный памятник Самусь IV, где обнаружены многочисленные глиняные литейные формы для кельтов и наконечников копий, близкие сейминско-турбинским [Матющенко, 1973, с. 24–30], а в 1966–1969 гг. исследован комплекс у д. Ростов-ки на р. Оми, недалеко от ее впадения в Иртыш [Ма-тющенко, 1975; Матющенко, Синицына, 1988, с. 3]. Сейму, Турбино, Ростовку относили, как правило, к разряду могильников. И в полном согласии с едва ли не обязательными в те десятилетия – по крайней мере, в советской археологии – теоретическими посылами непременно следовало определить для каждого из подобных некрополей местную, исходную для них культуру. Полотно подобного рода привязок, полученное уже в результате самых ранних изысканий, представляло чрезвычайный интерес благодаря поразительному разнообразию составляющих его базовых деталей. Мы ограничимся лишь их кратким и к тому же весьма произвольно избранным перечнем: здесь была даже фатьяновская культура [Tallgren, 1920, с. 1–23] – для Сеймы; культура неолитоидной общности бассейна Камы (вроде Астраханцевского хутора), которую О.Н. Бадер [1961, 1964] именовал турбинской; значилась и чирковско-сейминская культура [Халиков, 1969, с. 200–201], а также самусьская общность [Косарев, 1981, с. 86–105]; даже весь гигантский и, по сути, нерасчлененный массив УралоСибирской культурно-исторической провинции [Ма-тющенко, 1973, с. 120–125] и т.д.

Традиционные источники хронологии: Мария Гимбутас и ее последователи

Разработка вопроса о календарной хронологии СТФ в специальной литературе началась с утверждения В.А. Городцова, что сейминскую культуру следует датировать XIV–XIII вв. до н.э., хотя каких-либо весомых аргументов автор не приводил. Попыток абсолютного датирования СТФ, в той или иной мере обоснованных либо необоснованных вовсе, было великое множество, и подробный их перечень в нашей статье особого смысла не имеет. Обратим внимание на две точки зрения из всего весьма обширного спектра мнений. Вначале вкратце о статье М. Гимбу-тас [Gimbutas, 1957], где были намечены три линии связей, способных, по мнению автора, обеспечить достаточно надежную основу абсолютного датирования сейминско-турбинских древностей. Первая – балканская, нацеленная на параллели в орнаментации по металлу из Микенских шахтных гробниц; вторая – кавказская; третья – китайская, сопряженная преимущественно с материалами из некрополя Аньяна. Бородинский клад М. Гимбутас посчитала базовым для датировки, по существу, всей известной тогда системы СТФ, отне ся его к 1450–1350 гг. до н.э. Сейминские бронзы исследовательница датировала XV–XIII столетиями, но не позднее XIII в. до н.э., когда на всем обширном культурном полотне тогдашнего ареала СТФ наблюдались, по ее мнению, резкие перемены, к которым сейминские древности отношения иметь уже не могли.

Столь же кратко вспомним еще об одной попытке установления календарных дат для СТФ. В 1968 г. в сборнике «Проблемы археологии» под редакцией Л.С. Клейна были опубликованы статьи В.А. Сафронова [1968] и В.С. Бочкарева [1968], в которых авторы пытались обосновать – пусть и весьма несогласно друг с другом – абсолютную датировку Бородинского клада, хотя в реальности речь шла о хронологии всего СТФ. Методологически повторялись построения М. Гимбутас; радиоуглеродные даты в статьях не упо-

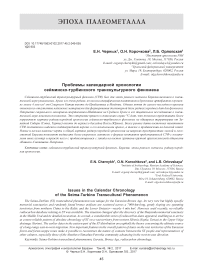

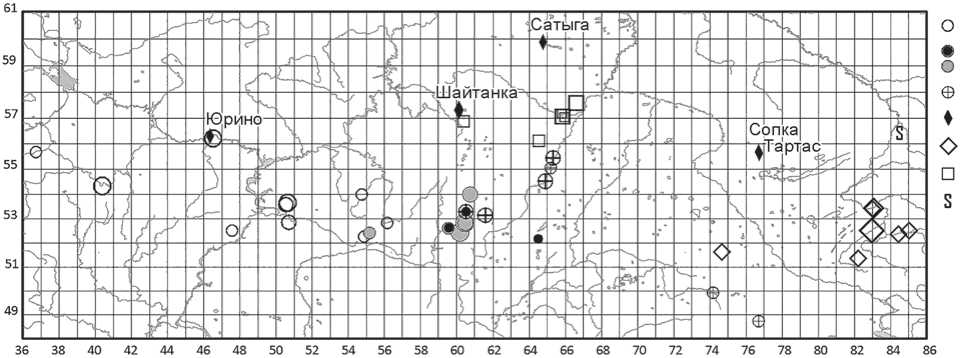

Рис. 1. Распространение важнейших памятников и отдельных медных/бронзовых изделий сейминско-турбинского транскультурного феномена, ареалы абашевской, синташтинской и петровской культур.

а – единичные случайные находки; б – единичные находки в чужеродных комплексах; в – мемориалы-жертвенники и могильники:

1 – Сейма, 2 – Решное, 3 – Юрино, 4 – Турбино, 5 – Канинская пещера, 6 – Сатыга, 7 – Шайтанка, 8 – Ростовка.

минались, как, впрочем, и их необходимость (правда, отметим, что в те годы 14С-даты сейминско-турбин-ских древностей еще не были известны). Любопытно также и то, что свою изначально подготовленную для сборника статью В.С. Бочкарев полностью заменил в связи с неприятием точки зрения В.А. Сафронова (об этом он сам сообщает читателю). Однако смена аргументации к успеху не привела. Как, впрочем, не выглядела убедительной и оспариваемая В.С. Бочкаревым статья В.А. Сафронова. Последний автор, хотя и использовал едва ли не все рекомендованные М. Гимбутас еще десятилетием ранее приемы, относил Бородинский клад к XIII в. до н.э.

Предлагавшиеся различными исследователями хронологические рубежи СТФ колебались в пределах целого тысячелетия – от XVII до VIII в. до н.э. Разнообразие мнений удивляет не столько поразительным размахом и различием календарных определений, сколько зыбкостью тех опор, которые служили для многих отправной базой при попытках выявления индикаторов абсолютного возраста сей-минско-турбинских древностей, – от балкано-микенских или кавказских до древнекитайских параллелей. Бородинский клад очень часто объявляли наиболее надежным репером в этих построениях. В любом случае, попытки усматривать в некоторых орнаментальных мотивах на изделиях из Бородинского клада близость материалам Микенских шахтных гробниц и сооружать на столь шатком основании протяженные мосты для определения абсолютной хронологии всего гигантского массива СТФ представляются ныне достаточно странными, тем более, что клад занимал крайнюю точку на далекой юго-западной периферии неохватного сейминско-турбинского массива (рис. 1).

СТФ до радиоуглеродных датировок: важнейшие итоги исследований

На рубеже 1980–1990-х гг. вышли в свет две крупные работы, где подводились важнейшие итоги изысканий прошедших семи десятилетий. Первой упомянем книгу «Древняя металлургия Северной Евразии (сей-минско-турбинский феномен)» [Черных, Кузьминых, 1989], целиком посвященную всему блоку важнейших вопросов сложения и истории этого транскультурного феномена. Тремя годами позже появилась монография «Ancient Metallurgy in the USSR: The Early Metal Age», опубликованная издательством Кембриджского университета. Хотя в ней внимание сосредоточено уже на более общих планах, проблемам СТФ посвящена особая глава [Chernykh, 1992, p. 215–234].

Основу предложенных в русскоязычной книге инноваций представляла комплексная и исчерпывающая на то время база данных о практически всех – металлических и неметаллических – материалах. Она содержала максимально полные сведения о морфолого-типологических характеристиках, химическом составе медных и бронзовых изделий. В книге приводились многочисленные карты распространения ме- талла СТФ. Учитывались также данные о кремневых орудиях, керамике, изделиях из нефрита. Более определенной выглядела картина основного ареала специфических материалов СТФ. Пространственный охват феномена оказался воистину громадным – не менее 4 млн км2 территории Евразии [Черных, 2013, с. 267–287, рис. 15.1] (рис. 1).

Опубликованные ранее многочисленные и разнообразные гипотезы о непременной привязке т.н. некрополей к той или иной археологической культуре/общ-ности авторов книги убедить не могли. В этом они усматривали лишь свидетельства неких – тесных или же мимолетных – контактов сейминско-турбинских мигрантов с носителями множества культур на их тысячекилометровых путях передвижения с востока на запад. Именно поэтому и был предложен тогда термин «сейминско-турбинский транскультурный феномен». На таком достаточно зыбком фоне резко контрастными выглядели весьма своеобразные и не подвергавшиеся сомнениям тесные, но вряд ли дружественные контакты сейминско-турбинских мигрантов с продвигавшимися встречным курсом, с запада на восток, племенами абашевской (абашево-синташтинской) общности. Фактически на каждом крупном памятнике СТФ совсем нетрудно было заметить вполне очевидные включения характерных абашевско-синташтин-ских материалов. В аспекте календарной хронологии никаких заметных сдвигов не наблюдалось. Так, Бородинский клад авторы книги датировали XVI – не позднее XV в. до н.э., как, впрочем, и более восточные материалы этого облика [Черных, Кузьминых, 1989, с. 259–261].

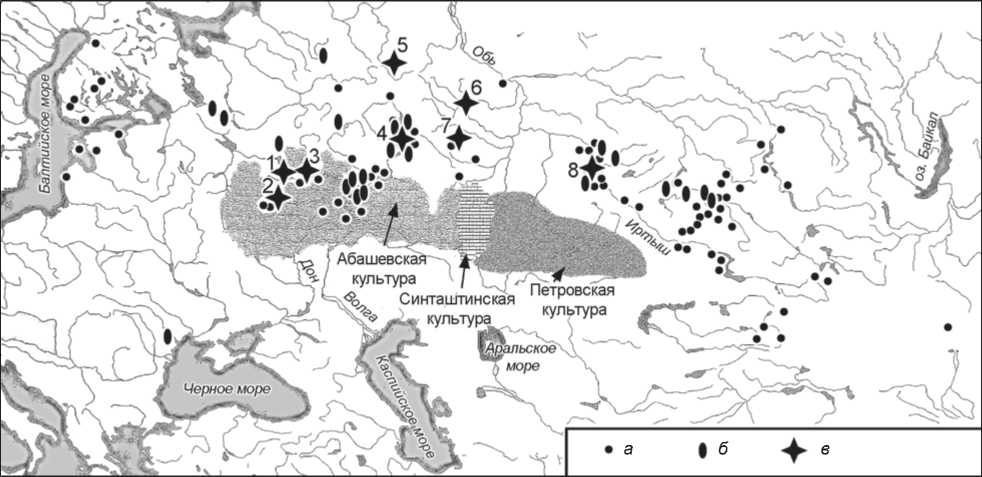

Рис. 2. Расположение исследованного участка сакрального мемориала-жертвенника на Шайтан-ском озере.

Заметим, что после публикации в 1989 г. книги «Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен)»* на протяжении последующих двух десятилетий тема СТФ как-то сникла, в литературе угасли диспуты по тем магистральным дискуссионным вопросам, о которых мы говорили в начале статьи. По всей видимости, причины этого заключались, во-первых, в отсутствии новых ярких памятников сейминско-турбинского облика и, во-вторых, в том, что традиционные методы дешифровки материалов в значительной мере себя исчерпали, а эффект их применения приблизился к нулю. Последнее особенно отчетливо сказалось на хронологическом аспекте изысканий.

Шайтанка: открытие памятника и подвижки на полотне сейминско-турбинского феномена

Однако желанное открытие, наконец, свершилось, и в 2009 г. в литературе появилось сообщение об открытии на Среднем Урале нового узлового в СТФ памятника Шайтанское Озеро II [Сериков и др., 2009]. Шайтанка (так ныне в сокращенном и более удобном для запоминания варианте именуют этот памятник) сразу же привлекла внимание археологов целым рядом особенностей (рис. 2). Начнем с географического положения. Место Шайтанки оказалось, во-первых, в самом центре гигантского ареала СТФ, а во-вторых, совсем неподалеку от символической границы между Азией и Европой (см. рис. 1). Но в местоположении памятника, пожалуй, было важнее даже другое. На территории, где он находится, едва ли не соприкасались друг с другом верховья рек Нейвы и Рев-ды, связанные с разными бассейнами: первая несла свои воды на восток в Туру и далее в Обь, а вторая – на запад до Камы. От места слияния Ревды с Чусовой до места впадения последней в Каму менее 500 км. Но ведь именно там, напротив впадения Чусовой в Каму, и располагался один из важнейших памятников СТФ – Турбино. Таким образом, местоположение Шайтанки еще раз обозначило для нас весьма впечатляющую метку на путях проникновения носителей культур этого феномена с востока на запад, вдоль речных магистралей от бассейна Оби к Волго-Камской системе.

Другим важным признаком следует, конечно же, считать безусловное сходство Шайтанки по характеру и структуре фактически со всеми магистральными сейминско-турбинскими памятниками. Этот вывод явился результатом ее тщательного исследо- вания, что особенно заметно на фоне раскопок ранее открытых памятников, методы исследования которых зачастую приводили к скорбным впечатлениям. Стало вполне очевидным, что перед нами не могильники, а сакральные жертвенники-мемориалы СТФ [Черных, 2009, с. 265–268]. Предлагавшаяся ранее, без каких-либо обсуждений, интерпретация фактически всех узловых сейминско-тур-бинских памятников как некрополей выглядела слабо аргументированной. Весьма существенные различия между ними и реальными могильниками самых разнообразных культур на евразийских пространствах были замечены уже очень давно, но все перевешивала, пожалуй, многолетняя традиция подобного рода определений, восходившая еще к ранним работам В.А. Городцова, А.М. Таль-грена и др.*

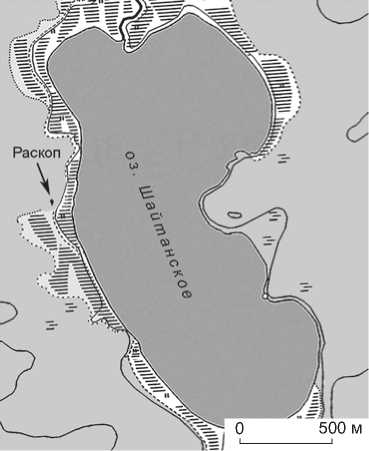

На исследованной площади Шай-танки в 1 109 м2 (рис. 3) обнаружены материалы или следы практически всех периодов – от мезолита до Средневековья, а также остатки сооружений XVIII–XIX вв. для выжига древесного угля. Святилище бронзового века располагалось в глубине террасы на некотором удалении от озерного вала. Именно здесь и были сосредо-

Рис. 3. Распределение по раскопанной площади мемориала Шайтанка датированных образцов (номера в соответствии с табл. 1).

точены основные группы металличе ских (бронзовых и медных) предметов: 94 целиком сохранившихся орудия, 50 орудий в обломках, более 35 украшений, а также следы металлообработки в виде медных и бронзовых капель и сплесков. В этих же квадратах раскопа оказались рассредоточенными кремневые наконечники стрел и обломки керамики, соотносимой с местной коптяковской культурой [Корочкова, Стефанов, 2010, с. 120–125; 2013, с. 87–93].

Стратиграфические наблюдения показывают, что во время совершения обрядов на Шайтанке основную часть металлических предметов намеренно помещали под дерн, а каменные изделия и керамику могли оставлять на дневной поверхности. Вблизи берега озера были расчищены похожие на могильные, но оказавшиеся ничем не заполненными ямы. Кроме того, об- наружены следы четырех кремированных погребений. О связи одного из них (№ 3) с комплексом святилища свидетельствует сопровождавший его бронзовый нож-кинжал с орнаментированной рукоятью.

Доминирующая концентрация знаковых для СТФ и, в первую очередь, металлических изделий зафиксирована в западной, относительно удаленной от берегового вала части раскопа (рис. 3). Примечательно также, что именно на этом участке наблюдалось резкое снижение доли материалов, связанных с иными эпохами.

Серии радиоуглеродных дат для памятников СТФ

Принципиальные инновации в решении вопроса о календарной хронологии СТФ можно было ожидать только в связи с истинным взрывом в использовании методов радиоуглеродного датирования, что сразу же сказалось на широком полотне календарной хроно-

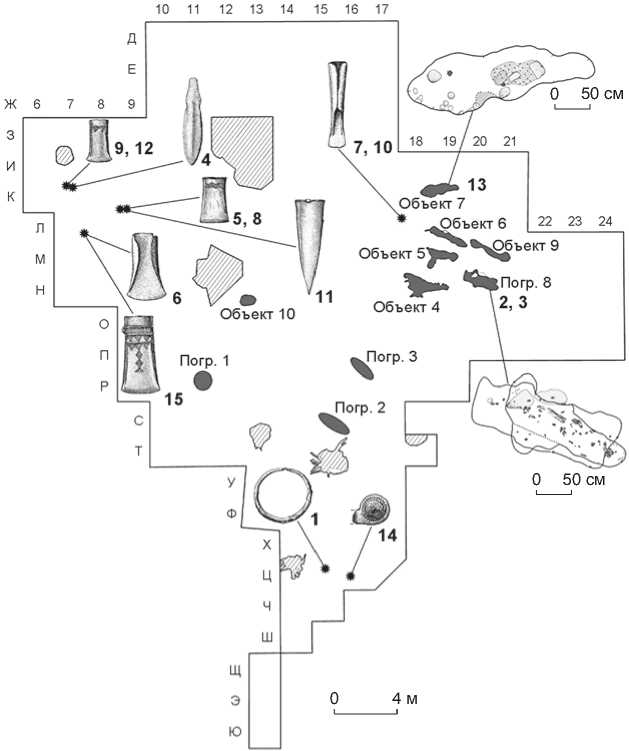

Рис. 4. Распространение датированных по 14С образцов на памятниках различных культур.

1 – абашевская; 2 – синташтинская; 3 – петровская; 4 – СТФ; 5 – елунинская; 6 – ташково-коптяковская; 7 – поселение Самусь IV.

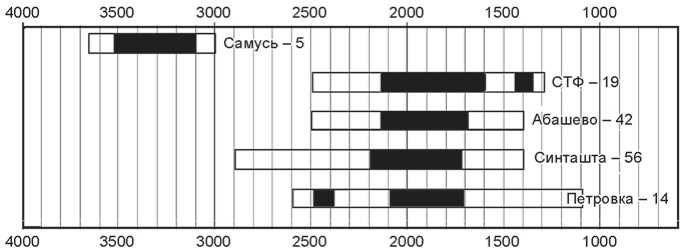

логии культур/общностей Северной Евразии. Однако при этом изначально проявившие себя инновации лишь косвенно отразились на представлении о возрасте памятников СТФ, да и то в основном благодаря их параллелям с тесно связанными абашевско-синташин-скими материалами (рис. 4). Когда же наступил черед сейминско-турбинских древностей, на первый план вновь выступили материалы Шайтанки.

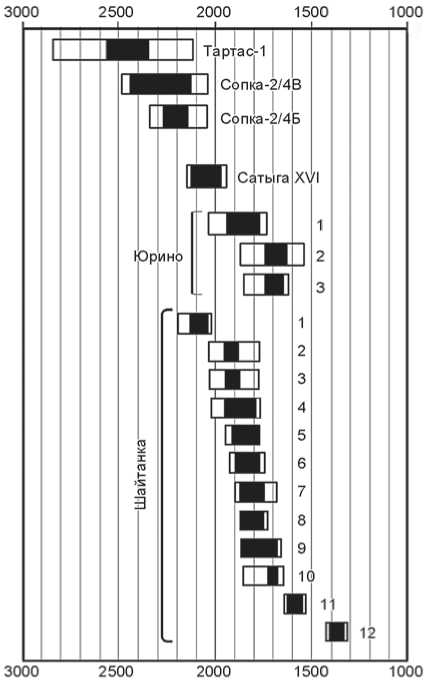

К настоящему времени для всего СТФ мы располагаем 22 радиоуглеродными датами – число, безусловно, кажущееся ничтожно малым для гигантского ареала этого феномена*. В общей серии преобладают материалы Шайтанки – 15 дат (табл. 1). Однако лишь 12 из них мы можем с той или иной степенью уверенности считать сопряженными с комплексами СТФ. Две даты, без сомнения, соотносятся с гораздо более поздними отложениями, а одна (OxA-X-2485-57), по определению сотрудников самой Оксфордской лаборатории, недостаточно надежная (табл. 1, № 13–15).

Кроме Шайтанки учтены три даты для памятника Юрино, исследованного в устье Ветлуги на Волге [Соловьев, 2005, с. 111; Юнгнер, Карпелан, 2005, с. 112], а также единственная для некрополя Сатыга XVI

*Чрезвычайная малочисленность серии для гигантской территории СТФ в 4 млн км2 выглядит особенно контрастной при сопоставлении ее с иными системами социумов. Ограничимся лишь двумя примерами, среди которых наиболее ярким может служить БалканоКарпатская металлургическая провинция. Здесь на площади в 1,6–1,7 млн км2 удалось учесть и систематизировать 1 230 дат, связанных с 281 памятником. Не столь выразительным, но тесно связанным с СТФ, является пример общности Абашево–Синташта–Петровка с пространственным охватом в 1,0–1,2 млн км2 – 112 дат для 27 памятников (см. рис. 4) [Черных, Орловская, 2015].

в бассейне Конды (приток нижнего Иртыша) [Епима-хов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 97; Корочкова, Стефанов, 2011, с. 74]. Наконец, три даты соответствуют самым восточным погребениям сейминско-турбинского типа на могильниках Сопка-2/4Б, -2/4В и Тартас-1 в Бара-бинской степи [Молодин и др., 2010, с. 242; Марченко и др., 2014, с. 466], соотносимых преимущественно с кротовской культурой [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, с. 151 – 153] (табл. 2). Территориальное распространение датированных по 14С материалов как сейминско-турбинского типа, так и ряда иных культур, с которыми вступали или могли вступать в контакты носители СТФ, представлено на рис. 4.

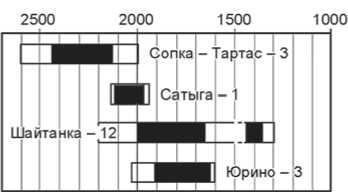

Несмотря на явную малочисленность общей серии, нельзя не заметить очевидного тренда более раннего возраста комплексов восточного фланга. Вполне определенно это отражается как на индивидуальных диаграммах (рис. 5), так и на суммах вероятностей для четырех памятников или их групп (Тартас–Сопка) (рис. 6)*. Выявленная тенденция вряд ли может удивлять, поскольку мнения о генеральном направлении миграций носителей СТФ с востока на запад господствуют и доныне.

Еще один результат радиоуглеродного датирования может привлечь внимание при анализе данных по 12 образцам из Шайтанки. Десять определений раннего возраста (см. рис. 5, № 1–10) образуют четкую

Таблица 1. Радиоуглеродные даты образцов из Шайтанки

|

№ п/п |

Шифр лаборатории |

Материал |

14С-дата, л.н. |

Календарная дата, гг. до н.э. |

Комплекс |

|

|

±1σ (68,2 %) |

±2σ (95,4 %) |

|||||

|

1 |

MAMS-23963 |

Древесина под обкладкой из бронзовой фольги |

3 707 ± 27 |

2140–2037 |

2198–2026 |

Уч. З/6, гл. 0,65 м |

|

2 |

MAMS-23961 |

Уголь |

3 575 ± 29 |

1956–1886 |

2024–1784 |

Уч. Н/20, 21, погр. 8, гл. 0,90–0,95 м |

|

3 |

Poz-7112 |

» |

3 575 ± 30 |

1961–1886 |

2026–1782 |

То же |

|

4 |

Poz-7113 |

Береста |

3 560 ± 35 |

1959–1785 |

2020–1773 |

Уч. К/7 |

|

5 |

OxA-26482 |

Береза |

3 452 ± 32 |

1871–1694 |

1880–1688 |

Уч. К/9 |

|

6 |

OxA-26596 |

» |

3 535 ± 26 |

1919–1781 |

1944–1771 |

Уч. Л/7 |

|

7 |

OxA-26595 |

Сосна |

3 521 ± 28 |

1895–1775 |

1926–1756 |

Уч. Л/7, гл. 86–97 м |

|

8 |

OxA-26481 |

Береза |

3 483 ± 34 |

1878–1752 |

1893–1695 |

Уч. К/9 |

|

9 |

MAMS-22662 |

» |

3 480 ± 20 |

1876–1752 |

1882–1744 |

Уч. К/9, гл. 0,71–0,74 м |

|

10 |

MAMS-22665 |

» |

3 419 ± 20 |

1743–1690 |

1860–1658 |

Уч. Л/17, гл. 0,39 м |

|

11 |

MAMS-22663 |

Лиственница |

3 311 ± 19 |

1622–1532 |

1636–1528 |

Уч. К/9, гл. 0,62 м |

|

12 |

MAMS-22664 |

Береза |

3 097 ± 19 |

1411–1308 |

1421–1298 |

Уч. К/7, гл. 0,75–0,78 м |

|

13 |

Poz-7114 |

Уголь |

1 810 ± 30 |

140–242 гг. н.э. |

128–322 гг. н.э. |

Объект 7, заполнение ямы |

|

14 |

MAMS-23962 |

Древесина под обкладкой из бронзовой фольги |

1 921 ± 25 |

57–123 гг. н.э. |

24–130 гг. н.э. |

Уч. З/6, гл. 0,65 м |

|

15 |

OxA-X-2485-57 |

Береза |

2 797 ± 28 |

994–911 |

1016–849 |

Уч. Л/7, гл. 83–87 м |

Примечание : № 5–8, 15 – по: [Bronk Ramsey et al., 2015, p. 205].

Таблица 2. Радиоуглеродные даты материалов некоторых памятников сейминско-турбинского транскультурного феномена

|

Комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

14С-дата, л.н. |

Календарная дата, гг. до н.э. |

Источник |

|

|

1σ (68,2 %) |

2σ (95,4 %) |

|||||

|

Тартас-1, погр. 487 |

SOAN-8703 |

Кость человека |

3 935 ± 85 |

2 566–2 296 |

2 836–2 144 |

[Марченко и др., 2014, c. 466] |

|

Сопка-2/4В, погр. 282 |

SOAN-7725 |

То же |

3 805 ± 75 |

2 431–2 138 |

2 466–2 036 |

[Молодин и др., 2010, c. 242] |

|

Сопка-2/4Б, погр. 427 |

UBA-25027 |

» |

3 787 ± 31 |

2 282–2 146 |

2 334–2 062 |

[Марченко и др., 2014, c. 466] |

|

Сатыга XVI, погр. 39 |

OxA-12529 |

» |

3 655 ± 29 |

2 122–1 972 |

2 135–1 944 |

[Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 97] |

|

Юрино, погр. 8 |

Hela-929 |

Дерево |

3 545 ± 50 |

1 950–1 776 |

2 023–1 746 |

[Соловьев, 2005, с. 111; Юнгнер, Кар-пелан, 2005, с. 112] |

|

То же, погр.12 |

Hela-928 |

» |

3 400 ± 50 |

1 750–1 628 |

1 879–1 540 |

[Там же] |

|

То же, погр. 9 |

Hela-930 |

» |

3 395 ± 35 |

1 740–1 642 |

1 862–1 614 |

» |

группу, а две самые поздние даты (см. рис. 5, № 11, 12) заметно выпадают из строгого ряда хронологической последовательности. Это становится особенно заметным на диаграмме, где фигура сумм вероятностей предстает расчлененной при ±1σ (68,2 %) и очень сильно растянутой при ±2σ (95,4 %) (см. рис. 6). Отсюда возникает резонный вопрос о справедливости отнесения этих двух образцов к комплексам СТФ. Однако оба они находились в той центральной группе находок, где преобладали сейминско-турбинские материалы (см. табл. 1; рис. 3). Эти образцы дерева были извлечены из втулок бронзовых орудий – типичного сейминско-турбинского кельта (см. табл. 1, № 12; рис. 3) и заметно отличного, правда, от сейминско-

Рис. 5. Возрастные диапазоны каждого из проанализированных образцов с памятников СТФ.

Контурные прямоугольники характеризуют диапазон при ±2σ (95,4 %), черные – при ±1σ (68,2 %).

Рис. 6. Суммарные возрастные диапазоны образцов с памятников СТФ.

Цифры после наименований памятников – число дат.

Усл. обозн. см. рис. 5.

турбинских морфологических стандартов втульчатого остроконечного клина-пробойника (см. табл. 1, № 11; рис. 3). Поэтому сколько-нибудь аргументированных сомнений относительно их связи с комплексами СТФ не возникло. Картина может проясниться, пожалуй, лишь при увеличении серии дат для этого памятника. Во всяком случае, на базе полученных и систематизированных данных мы считаем наиболее резонным определять вероятность возрастного диапазона Шай- танки при ±1σ в пределах 2000–1650 гг. до н.э., не комментируя в настоящей статье двухсотлетний перерыв между основным блоком 14С-дат и двумя сравнительно поздними – № 11 и 12 (см. рис. 5).

СТФ – Самусь – абашевско-синташтинская общность

Носители сейминско-турбинского транскультурного феномена в своем стремительном продвижении на запад от своих исходных ареалов вступали в самые разнообразные контакты с множеством культур. Однако лишь два канала связей больше всего привлекали внимание исследователей. Во-первых, это абашевско-синташтинско-петровская общность (ранее именовавшаяся абашевско-андроновской или петровской), а во-вторых, т.н. культура или общность самусьско-кижировского типа.

Отчетливые следы присутствия абашевско-син-таштинских инкорпорантов на важнейших памятниках СТФ приводили к справедливому заключению о принципиальной синхронности этих двух встречных миграционных потоков. Совсем иным и не вполне ясным казался характер взаимодействий с более северными, лесными племенами общности самусьско-кижиров-ского типа. Из слоев ставшего знаменитым поселения Самусь IV (бассейн Томи) удалось извлечь более 400 обломков литейных форм [Матющенко, 1973, с. 24–30], многие из которых отражали очевидные элементы морфологических стандартов СТФ. Считалось, что материал отчетливо демонстрирует развитие этих типов отливок, однако не по пути совершенствования их морфологии и технологии. Курс, скорее, был обратным: отчетливо проявлялось обеднение не только типов предполагаемых металлических отливок, но и их основных вариантов. Удивляло также соотношение глиняных литейных форм и металлических артефактов: если в СТФ на одну форму приходилось до 15 медных и бронзовых изделий, то в самусьско-кижировских комплексах на три формы – лишь один металлический предмет [Черных, Кузьминых, 1989, с. 145]. Все эти наблюдения позволяли тогда без особых диспутов относить са-мусьско-кижировские древности к более позднему, уже постсейминскому периоду.

В стремлении проверить ранние гипотезы о хронологических соотношениях СТФ с указанными общностями приходится сетовать на малочисленно сть радиоуглеродных дат не только СТФ, но и поселения Самусь IV. Это особенно заметно на фоне серий абашевской и синташтинской культур. Вместе с тем результаты проведенных сопоставлений оказались весьма примечательными. Укажем только, что для сравнений мы использовали уже сумму вероятностей всех 19 дат СТФ (рис. 7).

Рис. 7. Суммарные возрастные диапазоны образцов с памятников СТФ, абашевской, синташтинской, петровской культур и поселения Самусь IV.

Цифры после наименований культур или памятника – число дат. Усл. обозн. см. рис. 5.

Самое большое удивление вызывает крайне неожиданный почти тысячелетний отрыв пяти радиоуглеродных дат поселения Самусь IV* от сейминско-тур-бинских (рис. 7), причем в прямо противоположную от ожидаемой сторону резкого удревнения. Безусловно, полученный результат требует дополнительных и комплексных исследований. Какова, например, связь керамики этого памятника с богатым набором литейных форм? Может также оказаться, что дело не только в малом числе изученных образцов. Ведь были проведены анализы нагара с керамики, но он не всегда является надежным материалом для исследований подобного рода. Так, например, результаты радиоуглеродного анализа нагара на глиняных сосудах из Волго-Уралья существенно удревнили значительную серию дат т.н. репинской культуры в рамках ямной общности [Черных, Орловская, 2011]. Основная причина такого эффекта может заключаться в том, что в проанализированные образцы попадала масса микроскопических кусочков ископаемых речных раковин. Именно это и приводило к значительному удревнению проб вследствие т.н. резервуарного эффекта.

Совершенно иначе выглядят результаты сопоставлений дат СТФ и абашевско-синташтинской общности. Диаграммы (рис. 7) демонстрируют принципиальную синхронность встречных потоков групп мигрантов, и это невзирая на малочисленность сей-минско-турбинской серии. По всей видимости, до накопления новых дат можно предполагать, что хронологический диапазон всего СТФ при ±1σ (68,2 %) будет в пределах 2150–1600 гг. до н.э., а при ±2σ (95,4 %) – 2500–1300 гг. до н.э., однако исследователи почти всегда предпочитают ориентироваться на вариант в ±1σ.

Наконец, в заключение выявленного синхронизма СТФ и абашевской культуры, сопоставим кален- дарные диапазоны расположенных едва ли не по соседству (примерно в 15 км друг от друга) памятника Юрино и знаменитого абашевского кургана у с. Пеп-кина в бассейне верхней Волги [Халиков, Лебединская, Герасимова, 1966]. Курган скрывал погребальную яму с останками 27 или 28 чрезвычайно жестоко лишенных жизни молодых мужчин. Пепкино на базе девяти дат* при ±1σ датируется 2140–1930 гг. до н.э. Результаты датирования трех образцов из Юрина позволяют установить относительно расплывчатые временные границы 1910–1620 гг. до н.э. (см. рис. 5, 6). И если комплекс кургана Пепкино полностью вписывается в хронологические рамки абашевской культуры, то Юрино – позднейший из изученных пяти памятников СТФ. Не исключено, что именно сей-минско-турбинские воины явились победоносными виновниками побоища, хотя никаких прямых доказательств археологического плана мы не имеем. Пожалуй, только сооружение чужеродного мемориала на территории недавно былого (?) господства абашев-ской культуры может, хотя бы косвенно, придать этой гипотезе известный элемент реальности.

Заключение

Сейминско-турбинский транскультурный феномен долго оставался за рамками формирования основ календарной хронологии, активно проводившегося в последнее время на базе систематизации радиоуглеродных дат. Ситуация заметно изменилась в результате открытия и комплексного исследования – с получением серии 14С-дат – знакового мемориала-жертвенника Шайтанка (Шайтанское Озеро II), который расположен близ официально признаваемой границы между Европой и Азией на Среднем Урале и, по сути,

*Результаты датирования материалов поселения Са-мусь IV (HELA-1776–1780) пока не опубликованы (частное сообщение из лаборатории в Хельсинки).

в центре огромного ареала СТФ. Ныне на основании системного анализа, правда, сравнительно малочисленной серии из 19 дат удалось установить предположительные хронологические рамки этого феномена - 2150-1600 (±1о) / 2500-1300 (±2о) гг до н.э. Полученные результаты очень близки соответствующим диапазонам абашевско-синташтинской общности, установленным на базе гораздо более многочисленных определений 14С-дат. Выявленное совпадение представляется весьма важным, поскольку культуры данной общности традиционно считались принципиально синхронными памятникам СТФ. Параллельно этому чрезвычайно контрастным отличием от закрепившихся в литературе в предшествующие десятилетия взглядов явились пять 14С-дат, полученных по образцам нагара с керамики поселения Самусь IV: суммарный диапазон оказался древнее такового СТФ практически на целое тысячелетие. Это открытие, безусловно, потребует от археологов комплексных изысканий для решения вопроса о взаимодействии СТФ с родственной ему самусьско-кижировской общностью.

Авторы выражают глубокую благодарность Тому Хайему (Научно-исследовательская лаборатория по археологии отдела радиоуглеродного анализа Оксфордского университета), Эльке Кайзер (Институт доисторической археологии Свободного университета Берлина), Рюдигеру Краузе (Франкфуртский университет им. И.В. Гёте), Христиану Карпелану (Университет Хельсинки), а также С.В. Кузьминых (Институт археологии РАН), способствовавшим организации исследований и получению результатов радиоуглеродного датирования сейминско-турбинских материалов.

Список литературы Проблемы календарной хронологии сейминско-турбинского транскультурного феномена

- Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в среднем Прикамье. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. -198 с

- Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. -М.: Наука, 1964. -176 с

- Бочкарев В.С. Проблема Бородинского клада//Проблемы археологии. -Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1968. -Вып. I: Абсолютная хронология энеолита и бронзового века Восточной Европы (Юго-Запад СССР). -С. 129-154

- Городцов В. А. О находке близ станции Сейма Московско-Нижегородской железной дороги//Древности. -1914. -Т. 24. -С. 360-361

- Городцов В.А. Культуры бронзовой эпохи в Средней России//Отчет Императорского Российского Исторического музея в Москве за 1914 г. -М.: , 1915. -С. 59-104