Проблемы научного обеспечения производства сои в Дальневосточном регионе России

Автор: Тильба В.А.

Статья в выпуске: 2 (151-152), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведенный анализ проблем научного обеспечения соеводства на Дальнем Востоке показывает, что оно определяется серией инновационных разработок. Среди них: эффективная селекция сои для возделывания в конкретных агроклиматических зонах; межвидовая гибридизация с участием дикорастущих форм сои; эффективная регуляция симбиотической азотфиксации в посевах сои за счет селекции высокоэффективных штаммов медленно- и быстрорастущих клубеньковых бактерий; усовершенствованные технологии возделывания сои и совершенствования соево-зерновых севооборотов.

Соеводство на дальнем востоке, сорта сои для дальнего востока, межвидовые гибриды сои, симбиотическая азотфиксация, соево-зерновые севообороты

Короткий адрес: https://sciup.org/142151096

IDR: 142151096 | УДК: 633.853.52:631.531.12(571.6)

Текст статьи Проблемы научного обеспечения производства сои в Дальневосточном регионе России

Естественно-исторические и географические факторы издавна обусловливали создание российского центра соеводства на Дальнем Востоке.

В первой половине ХХ века Приамурье считалось неперспективным районом для соесеяния, однако многолетние научные исследования селекционеров, биологов и агрономов опровергли это утверждение. В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе возделывается свыше 800 тыс. га сои, валовой сбор зерна которой составил в 2011 г. 1100 тыс. т.

Прогресс в соеводстве определяется главным образом факторами научного обеспечения, включающими постоянно углубляющееся изучение биологии сои, интенсивные селекционно-генетические работы, детальную разработку технологии возделывания растений на основе мезо- и микрорайонирования (с учетом почвенных и агроклиматических ресурсов).

Поскольку соя является растением короткого светового дня, при продвижении ее посевов на север от 19–20º до 47–55 оС. ш. [5] потребовалось существенно перестроить некоторые биологические механизмы. Для изменения фотопериодической реакции растений проводилась длительная селекция. Сорта сои дальневосточной селекции хорошо развиваются в Приморье и Приамурье при продолжительности светового дня 14–17 часов. Одновременно были созданы сорта и формы сои, приспособленные к возделыванию в зонах с ограниченными гидротермическими ресурсами и разнообразным почвенным покровом, включая сезонномерзлотные почвы.

За время развития соеводства на российском Дальнем Востоке было создано свыше 80 сортов сои, около 30 из которых использовались или используются в производстве.

Одним их важных направлений исследований является создание сортов, биологические потребности которых соответствовали бы природным факториальным сочетаниям внешних условий каждого аграрного района.

Как видно из таблиц 1 и 2, агроклиматические условия территорий освоенного растениеводства (соеводства) российского Дальнего Востока характеризуются большим разнообразием. По продолжительности безморозного периода, сумме активных температур и годовому количеству осадков различия достигают 20–30 %.

При первоначальном (с 1950 г.) резком расширении посевов сои в Приамурье местные сорта демонстрировали низкую урожайность (табл. 3). И только с 1985 г., при создании нового сортового набора, продуктивность посевов сои стала расти, и в 2011 г. по усредненным данным приблизилась к 1,4 т/га. Этому способствовало создание нескольких групп сортов, различающихся по скороспелости и продуктивности (табл. 4).

Таблица 1

Территории российского Дальнего Востока с развитым растениеводством (соеводством)

|

Область, край |

Названия природноклиматических территорий |

|

Амурская область |

Амурская |

|

Зейско-Буреинская |

|

|

Амурсо-Зейская |

|

|

Верхне-Амурская |

|

|

Приморский край |

Суйфуно-Хаккайская |

|

Уссуро-Иманская |

|

|

Приморская (прибрежная) |

|

|

Хабаровский – Еврейская автономная область |

Амурсо-Биджанская |

|

Амурсо-Уссурийская |

|

|

Нижне-Амурская |

Таблица 2

Природно-климатические условия соесеющих территорий Дальнего Востока

Таблица 3

Динамика посевных площадей и урожайности сои в Амурской области по периодам за 1950–2011 гг.

|

Годы |

Посевная площадь, тыс. га |

Урожайность, т/га |

|

1950–1955 |

111,6 |

0,38 |

|

1956–1960 |

245,5 |

0,44 |

|

1961–1965 |

567,6 |

0,46 |

|

1966–1970 |

583,6 |

0,64 |

|

1971–1975 |

578,8 |

0,56 |

|

1976–1980 |

499,1 |

0,61 |

|

1981–1985 |

446,0 |

0,57 |

|

1986–1990 |

408,4 |

1,04 |

|

1991–1995 |

368,8 |

0,81 |

|

2000–2009 |

280,3 |

0,82 |

|

2010 |

484,1 |

1,26 |

|

2011 |

565,8 |

1,38 |

Таблица 4

Сорта сои дальневосточной селекции, используемые в производстве, 2003–2009 гг.

-

[6]

Название территории

Показатель

промер-за-ние, м

средне-месячная темпера-тура наиболее теплого месяца

без-морозный пери ри-од, дни

продол-жи

тель-но-сть

вегета-ции сои, дни

годо-до-вое количе-ство осадков, мм

сумма активных температур

Тип почвы

Раздоль доль-ненско-Хан-кайская равнина

1,5– 2,0

август, 21 оС

155– 165

150– 160

600– 750

2550– 2700

Луговобурые, бурые лесные

Средне-амур-ско-Уссурийский район

1,8–

2,5

июль, 21 оС

150– 160

150– 155

470– 620

2300– 2470

Бурые лесные, подзолисто бурые, луговобурые, луговые глеевые

Зейско-Буреин-ское междуречье

2,5– 3,0

июль, 21,4 оС

127– 135

127– 135

410– 540

1900– 2300

Луговые-черно-земо-видные, бурые лесные, луговоглеевые, пойменные

Сорт

Вегетационный период, дни

Урожай-ность, т/ га

Содержание в семенах, %

Масса 1000 семян, г

белка

масла

Скороспелые сорта

Соната

94–100

2,5–2,8

38,8–

40,9

20,2– 20,7

126–156

Лидия

96–104

2,4–2,6

39,3–

41,1

20,6–

21,8

158–168

Приморская 13

100–105

2,1–2,6

37,0– 40,5

18,6–

23,1

160–205

Грация

90–97

1,4–2,3

38,8–

39,8

20,3– 21,0

111–160

Среднеспелые сорта

Октябрь 70

108–112

2,3–2,8

38,6–

40,2

19,5–

21,6

168–180

Гармония

100–108

2,7–3,1

37,5–

39,6

19,3– 22,0

154–181

Даурия

104–110

2,9–3,0

37,3–

40,3

19,9–

21,9

182–215

Венера

110–115

1,8–2,3

39,2–

41,1

19,2– 19,7

225–250

Лазурная

110–116

2,2–3,1

38,7–

41,4

19,4–

20,9

193–203

Нега 1

110–116

1,8–3,1

38,6–

39,6

19,0– 21,9

157–183

Приморская 81

112–116

2,8–3,5

35,6–

40,5

20,3– 22,0

180–210

Позднеспелые сорта

Марината

110–120

1,8–2,5

38,0– 40,0

18,0– 19,0

167–179

Приморская 529

115–120

1,6–2,2

39,0– 40,1

19,8–

21,2

180–260

Приморская 69

110–118

3,9–4,3

40,0– 42,0

–

–

Каждый из современных сортов сои предназначается для возделывания в конкретных агроклиматических зонах. Для этого постоянно требуется обогащение наследственного потенциала культуры. На Дальнем Востоке в селекционных целях использовались сорта и формы местные, американские, китайские и созданные в Европейской части России (табл. 5).

Таблица 5

Источники происхождения сортов сои, возделываемых на Дальнем Востоке

|

Сорт |

Год включения в Гос-реестр |

Патентообладатель, оригинатор |

Происхождение |

|

Октябрь 70 |

1993 |

ВНИИ сои |

МК-1 и ВНИИС-2 |

|

Соната |

1998 |

ВНИИ сои |

Л 641 × Л 8053 (Терезинская 2 × Ам. 310) |

|

Гармония |

2003 |

ВНИИ сои |

[М. Ам. 310, ЭИ (0,02%) × М.Ам. 382, НЭМ (0,015 %)] × (Ам. 402 × МК-1) |

|

Даурия |

2003 |

ВНИИ сои |

Индивидуальный отбор из популяции (местной сои) Арха-ринского района Амурской области |

|

Ария |

2004 |

ВНИИ сои |

Садовый ×КТ-156 |

|

Лидия |

2005 |

ВНИИ сои |

Mon 1 (США) × Октябрь 70 |

|

Марината |

2005 |

ДальНИИСХ |

Юг 40 × Салтус |

|

Венера |

1987 |

ПримНИИСХ |

Чиппева [Lincoln × (Lincoln x Bichland)] × Приморская 533 (Харбинская 118 × Норма) |

|

Приморская 13 |

1990 |

ПримНИИСХ |

Чиппева [Lincoln × (Lincoln x Bichland)] × T-Wo-Fan |

|

Приморская 69 (Фортуна) |

1997 |

ПримНИИСХ |

Юбилейная × Комсомолка |

|

Приморская 81 |

2004 |

ПримНИИСХ |

Методом тканевой культуры из сорта Мечта |

|

Лазурная |

в ГСИ 2005 |

ВНИИ сои |

Отбор L M. Ch 92 |

|

Нега 1 |

в ГСИ 2006 |

ВНИИ сои |

Соната × Хэйхэ 4 |

|

Грация |

в ГСИ 2007 |

ВНИИ сои |

Л 1612 × Л 3327 (М. Смены 7-листочко-вый) |

За последнее пятилетие во ВНИИ сои, в лаборатории генетики было изучено 260 сортов сои различного происхождения, ряд из которых применяли для гибридизации. Создано четыре генетические коллекции, включающие 230 сортообразцов, в том числе 30 форм дикого вида, 40 межвидовых гибридов промежуточного типа и 160 сортов и сортообразцов культурного вида.

В лаборатории селекции сои методом искусственной гибридизации за вышеуказанный период получено 1250 гибридов, изучено 788 константных форм, выделено и изучено в конкурсном сортоиспытании 126 сортообразцов (9 из них превышают по хозяйственно ценным признакам стандарты). В 2011 г. включены в Госреестр селекционных достижений для использования по 11 (Восточно-Сибирскому) региону сорта сои Соната, Лидия, Грация. Получены патенты на новые сорта Янкан, Актай, Нега 1, Лазурная, Грация, МК-100, Варяг. Для использования по 12 Дальневосточному региону включены в Госреестр сорта Лазурная, Грация, МК-100 (рис. 1).

Рисунок 1 – Сорта сои амурской селекции

Даурия

Период вегетации 104–110 дней Потенциальная урожайность 3,0 т/га.

Лазур ная

Период вегетации 104–116 дней Потенциальная урожайность 3,3 т/га.

Лидия

Период вегетации 96–104 дня Потенциальная урожайность 2,6 т/га.

МК 100

Период вегетации 108–114 дней Потенциальная урожайность 3,1 т/га.

Дальнейший прогресс в научном обеспечении соеводства определяется несколькими инновационными направлениями.

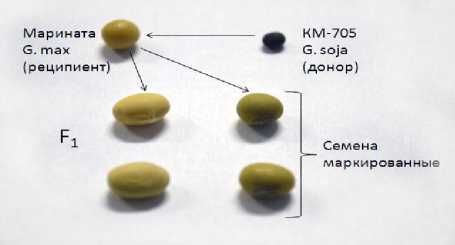

Иновационно перспективным является широкое использование межвидовой гибридизации с использованием диких форм сои. Систематическое и целенаправленное скрещивание культурной сои ( G. max (L.) Merr) и диких форм ( G. soja siet at Zucc) позволило разработать способ получения и отбора межвидовых гибридов в F 1 –F 3 и в старших поколениях (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема получения межвидовых гибридов [1].

Для получения межвидовых гибридов с культурным типом роста в F 1 , в качестве материнских форм используется культурная соя с комплексом рецессивных генов, кодирующих морфологические и хозяйственно ценные признаки.

Способ получения межвидовых гибридов, защищенный авторским свидетельством в 1990 г., позволяет при скрещивании сортообразцов культурной сои с любыми формами дикой сои получать в F 1 до 85–90 % растений с культурным типом развития. В F 2 до 30–40 % линии гомозиготны по морфологическим и хозяйственно ценным признакам. Это дало возможность разработать схемы ускоренного селекционного процесса [1]. В контрольном и конкурсном сортоиспытании удалось выделить перспективные сортообразцы, превышающие стандарт на 0,26–0,5 т/ га и созревающие раньше исходных форм на 1–12 дней.

При этом созданы высокопродуктивные сорта с потенциальной урожайностью семян 3,28–4,2 т/га (Зейка, Ария). Недостатком этих сортов является высокая требовательность к выполнению всех агротехнических мероприятий в установленные сроки.

Еще одним перспективным инновационным элементом в соеводстве Дальнего Востока является возможность эффективно регулировать симбиотическую азот-фиксацию в посевах сои. Речь идет о рациональном использовании растительно-почвенно-микробного сообщества для регулирования продукционных процессов в соево-зерновых севооборотах. Основой этого направления могут послужить данные, полученные в результате многолетних исследований во ВНИИ сои по изучению аборигенных клубеньковых бактерий сои. В настоящее время имеется коллекция медленно- и быстрорастущих ризобий сои, изучены их свойства и эффективность. Установлено, что доля биологического азота в растениях сои, при бактеризации семян эффективными штаммами клубеньковых бактерий в луго- вых черноземовидных почвах Приамурья, может составлять при благоприятных условиях 70–100 % от общей потребности [3; 4]. В ряде случаев выявлено оздоравливающее действие бактериальных препаратов на семена сои.

Как видно из таблицы 6, медленно- и быстрорастущие штаммы ризобий в целом проявляли положительную тенденцию увеличения зерновой продуктивности растения хозяина. У B. japonicum достоверное увеличение урожайности вызвали штаммы СМ-42, ТА-135, БуД-63 и ТМ-639 (на 0,3–0,52 т/га). У S. fredii аналогичные результаты получены в вариантах со штаммами ТБ-467, ББ-49 и ББ-55. Стандартные штаммы 639а и 648а также проявили тенденцию повышения зерновой продуктивности сои.

Таблица 6

Влияние различных видов клубеньковых бактерий на зерновую продуктивность сои (среднее за 2006–2009 гг.)

|

Bradyrhizobium japonicum |

Sinorhizobium fredii |

||||

|

Штамм |

Урожай-ность семян, т/га |

Прибавка, т/га |

Штамм |

Урожай-ность семян, т/га |

Прибавка, т/га |

|

Контроль |

2,15 |

– |

Контроль |

2,35 |

– |

|

648а |

2,31 |

0,16 |

БД-32 |

2,44 |

0,09 |

|

СМ-42 |

2,45 |

0,30 |

МБ-85 |

2,53 |

0,18 |

|

БМ-85 |

2,28 |

0,15 |

КБ-11 |

2,51 |

0,16 |

|

ММ-117 |

2,32 |

0,17 |

ТБ-467 |

2,56 |

0,21 |

|

ТА-125 |

2,47 |

0,35 |

ББ-87 |

2,48 |

0,13 |

|

БуД-63 |

2,58 |

0,43 |

ББ-49 |

2,70 |

0,35 |

|

ТМ-555 |

2,34 |

0,12 |

ББ-55 |

2,67 |

0,32 |

|

639а |

2,24 |

0,09 |

– |

– |

– |

|

ТМ-639 |

2,67 |

0,52 |

– |

– |

– |

|

НСР 05 |

0,22 |

0,22 |

– |

– |

– |

Штаммы ризобий сои, применявшиеся для инокуляции семян, в определенной мере конкурировали с местными аборигенными формами, которые, по усредненным данным, обеспечивают растения атмосферным азотом на 30–50 % [7].

Лучшие штаммы амурского происхождения способны оказывать оздоравливающее действие на семенной материал и могут рассматриваться как слабый биологический протравитель.

При изучении ризосферы сои выявлена высокая численность олигонитрофильных бактерий, бактерий, растущих на крах-мально-аммиачном агаре, аммонификаторов и других групп. Клубеньковые бактерии сои, как сапрофиты, достаточно многочисленны в ризосфере. Ризосферный коэффициент по отношению к ризо-биям изменяется за вегетационный период от 2 до 100 единиц, в зависимости от агрофона [6]. Рациональное использование адаптивных реакций растений и механизмов растительно-микробного взаимодействия позволяет существенно уменьшить использование антропогенных приемов.

Несколько инновационных составляющих включены в разработку при совершенствовании технологии возделывания сои, что в свою очередь требует определения перспектив технического переоснащения отрасли.

За последние десятилетия в Приамурье на смену классическим приемам обработки почвы пришли методы минимального воздействия на неё. Метод минимальной обработки почвы, разработанный во ВНИИ сои в период с 1983 по 2000 г. применительно к условиям Дальнего Востока, позволил существенно снизить затраты на зяблевую вспашку, возможность проведения которой ограничивалась сроками уборки сои, как поздно убираемой культуры (до замерзания почвы). Изучается технология возделывания сои с использованием нулевой (no-till) обработки поверхности поля (табл. 7).

Новая технология предусматривает применение гербицидов сплошного действия, относящихся к группе глифосатов. Оказалось, что экономические показатели в варианте с применением нулевой обработки почвы существенно лучше, чем при обычной обработке. Урожайность семян по вариантам различается незначительно [2]. Вместе с тем, неясны последствия многолетнего использования новой технологии для соево-зерновых севооборотов Приамурья и Приморья.

Дискуссионным остается проблема совершенствования соево-зерновых севооборотов. Наблюдается тенденция резкого увеличения посевов сои за счет других сельскохозяйственных культур.

Таблица 7

Сравнительная эффективность возделывания сои по различным технологиям (2011 г.)

|

№ п/п |

Показатели |

Технологии |

Отклонение ± |

|

|

no-till |

традиционная |

|||

|

1 |

Урожайность семян, т/га |

1,77 |

1,84 |

-0,07 |

|

2 |

Производственные затраты, руб./га |

7997,4 |

9766,1 |

-1768,7 |

|

3 |

Стоимость продукции, руб./га |

17700 |

18400 |

-700 |

|

4 |

Условно чистый доход, руб./га |

9702,6 |

8633,9 |

+1068,7 |

|

5 |

Себестоимость, руб./т |

4518,3 |

5296,1 |

-777,8 |

|

6 |

Экономическая эффективность, руб./т |

5481,7 |

4703,9 |

+777,8 |

|

7 |

Рентабельность, % |

121,3 |

88,4 |

+32,9 |

В 2006–2010 гг. во ВНИИ сои, изучено пять схем севооборотов с насыщением соей 33–50 %, пшеницей – 20–25, ячменем – 20–33, овсом – 25, однолетними травами – 20–33 %. Многолетними травами в некоторых случаях удавалось засевать до 40 % севооборотной площади (табл. 8).

Таблица 8

Соево-зерновые севообороты с короткой ротацией

|

№ поля |

Схема севообо |

ота |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 |

Однолетние травы (овес + соя) |

Соя |

Пшеница + многолетние травы |

Однолетние травы (кукуруза + соя) |

Овес, овес + соя на сидерат |

|

2 |

Соя |

Ячмень |

Многолетние травы 1 года |

Соя |

Соя |

|

3 |

Пшеница |

Кукуруза + соя (на зеленый корм) |

Многолетние травы 2 года |

Овес |

Пшеница |

|

4 |

Соя |

– |

Соя |

Соя |

Соя |

|

5 |

Ячмень |

– |

Соя |

– |

– |

Каждая из приведенных схем севооборотов имеет свои преимущества и недостатки.

В стоимостном выражении больше всего продукции получено в четырехпольном (схема 5) севообороте (табл. 9).

Таблица 9

Экономичность соево-зерновых севооборотов с короткой ротацией [2]

|

№ схемы |

Севооборот |

Стоимость продукции с 1 га севооборотной площади, руб. |

Затраты на производство продукции с 1 га севооборотной площади |

Себестоимость ц к ед. севооборотной площади, руб. |

|

1 |

Однолетние травы – соя – пшеница – соя – ячмень (соя 40 %) |

7055 |

2572,7 |

145,4 |

|

2 |

Однолетние травы – соя – ячмень (соя 33 %) |

6195 |

2143,9 |

130,7 |

|

3 |

Пшеница + многолетние травы – многолетние травы 2 года – соя – соя (соя 40 %) |

4616 |

2070,2 |

199,0 |

|

4 |

Однолетние травы – соя – овес – соя (соя 50 %) |

5795 |

2587,7 |

158,8 |

|

5 |

Овес (однолетние травы на сидерат) – соя – пшеница – соя (соя 50 %) |

8795 |

3215,9 |

148,2 |

Наименее затратным является пятипольный севооборот с двумя полями многолетних трав (схема 3). Относительно низкая себестоимость кормовых единиц выявлена в варианте трехпольного звена (схема 2).

В зависимости от хозяйственно-экономических целей с помощью короткоротационных севооборотов можно достаточно оперативно решать задачи рыночной экономики или приспосабливаться к фактору ценообразования. В ближайший период доминирующее значение будет иметь соя, благодаря относительно высокой цене. Комбинация короткоротационных севооборотов или их звеньев дает возмож- ность воссоздания длительных севооборотов, как фактора стабилизации растениеводства в Приамурье.

Многолетнее возделывание сои по сое (также как и зерновых) ведет к снижению урожая. Продуктивность и сои, и зерновых культур при этом обычно стабилизируется на низком уровне. Неблагоприятные последствия монокультуры сои нередко приводят к большой потере урожая при бесконтрольном развитии сорной растительности, почвоутомлению и распространению патогенов (особенно соевой цистообразующей нематоды).

Вместе с тем, в последнее время разработаны рекомендации, которые позволяют избежать снижения урожая при высеве сои по сое. После многолетних трав при повторном посеве сои продуктивность культуры за 2 года не снижается за счет невысокой засоренности и благоприятного физико-химического состояния почвы, обогащенной органикой.

При необходимости высева сои по сое в севооборотах без многолетних трав в первый год используется обычная оптимальная технология возделывания среднеспелого сорта. На второй год на этом же поле высевается скороспелый сорт. При позднем сроке посева культуры появляется возможность борьбы с сорняками в предпосевной период путем применения механических средств и гербицидов. В среднем за два года в такой ситуации урожай сои сохраняется на стабильном уровне. Есть возможность ослабления неблагоприятных последствий временно-бессменного возделывания сои за счет инновационных разработок, что требует дополнительных вложений.

Таким образом, научное обеспечение соеводства на Дальнем Востоке в перспективе определяется серией инновационных разработок для совершенствования условий функционирования соевозерновых севооборотов, как основной составляющей агроландшафтов в южных и центральных природных образованиях Дальнего Востока.

Перспективным инновационным направлением деятельности является создание нового сортового набора культуры сои и совершенствование технологии возделывания с учетом её биологических и адаптационных свойств.