Проблемы перцептивной адаптации в контексте устной коммуникации

Автор: Завьялова Виктория Львовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы восприятия акцентной речи в условиях межкультурной коммуникации на английском языке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приводится описание фонетических трансформаций в речи неносителей. Описываются перцептивные стратегии, позволяющие адекватно интерпретировать информацию в принимаемом звуковом сообщении.

Английский язык в странах восточной азии, фонетические трансформации, стратегии восприятия, перцептивная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/148180707

IDR: 148180707 | УДК: 81''342.3,

Текст научной статьи Проблемы перцептивной адаптации в контексте устной коммуникации

С появлением новой парадигмы мировых разновидностей английского языка (World Englishes) и развитием лингвоконтактологии в круг исследовательских задач лингвистов стали входить способы описания региональных разновидностей английского языка, функционирующего в качестве посредника в межкультурной коммуникации стран Востока и Запада, проблемы вариативности, вероятностной организации речевой деятельности и языка [3]. Становление новых вариантов и разновидностей английского языка в странах, где этот язык традиционно выступал как иностранный (Япония, Корея, Китай и др.), сопряжено с процессами привнесения лингвокультурного своеобразия родного языка в изучаемый. Неповторимая индивидуальность каждого языка, или его идиоматичность, которая, по мнению А.А. Реформатского, является признаком любой языковой системы, очень ярко сказывается в фонетике [4,510]. Именно идиоматичность фонологической системы родного языка оказывается достаточно устойчивым фак- тором, препятствующим усвоению фонологических категорий второго языка. Результатом такого противостояния является возникновение фонетического акцента в речи на неродном языке, зачастую приводящего к коммуникативным сбоям в условиях межкультурной коммуникации. Знание и учет своеобразия контактирующих в сознании и речи билингва фонетических систем, значит, и понимание причин и закономерностей формирования акцентной речи позволяют выработать определенные стратегии восприятия, направленные на адаптацию к получению искаженного фонетического сигнала, оперативное осуществление акустикофонологических вычислений и подстроек, необходимых для успешной «фокусировки» размытого акустического образа.

Чтобы понять причины звуковых трансформаций в речи неносителей, важно осознать процесс формирования фонологической системы изучаемого языка. Выстраивание вторичных фонологических категорий в сознании взрослого человека неизбежно происходит по принципу сходства-отличия с категориями родного языка. На начальном этапе все фонетикофонологические единицы изучаемого языка сличаются с имеющимися в родном языке фонологическими эталонами. Следует отметить, что в силу относительной универсальности слухопроизносительного аппарата человека звуковая материя языков мира характеризуется некоторой общностью акустических свойств. Однако акустическое сходство мирового инвентаря фонетических единиц оказывается нерелевантным при сопоставлении фонетико-фонологических категорий внутри отдельной языковой системы, поскольку фонологическая значимость обретается звуковой единицей только в оппозиции к другим звуковым единицам одной системы.

Например, в английском и русском языках имеются достаточно похожие по акустикоартикуляторным признакам твердый и мягкий звуки /l/ и /l’/, однако только в русском языке контраст между данной парой является фонологически релевантным, так как может использоваться для различения так называемых минимальных пар слов, типа мел-мель, ел-ель, сел-сель и т.д. ; в английском языке два этих звука находятся только в отношении дополнительной дистрибуции (являются комбинаторными вариантами, или аллофонами, одной фонемы [l]): lap-lip , load-lead, etc). Поэтому для носителя английского языка, изучающего русский язык, акустико-артикуляторное сходство звуков /l/ и /l’/ не позволяет сформировать отношения фонологического контраста до того момента, пока указанные звуки не будут противопоставлены друг другу как автономные фонологические категории, способные участвовать в репрезентации разных смыслов русского языка.

Можно заключить, что завершение процессов вторичной фонологической категоризации происходит тогда, когда звуковые категории второго языка выстраиваются уже не в оппозиции к звуковым категориям родного языка (по алло-фоническому принципу), а друг к другу в пределах системы второго языка (по контрастивному принципу). До этого момента закономерна не-додифференциация фонологических контрастов в изучаемом языке, являющаяся причиной возникновения акцента в речи неносителей. Фонологическая категоризация не ограничивается созданием в сознании билингва четкой системы оппозиций сегментных единиц изучаемого языка, но включает также ассимилятивные и супра-сегментные звуковые процессы, которым подчиняются схемы более крупных единиц: слогов, морфем, слов и словосочетаний, фраз и целых текстов. На завершающей стадии вторичной фонологической категоризации происходит, по-видимому, формирование интонационных категорий, поскольку интонация представляет собой наиболее устойчивый идиоматичный признак просодической системы языка.

Исследования акцентной английской речи носителей восточных языков, проводимые на материале корпуса звучащей речи RACE1, позволяют проследить процессы переноса идиоматичных свойств слого-ритмических единиц фонетических систем восточных языков в английский язык на стадии становления билингваль-ных фонологических категорий. Данные сравнительной типологии английского и восточных (китайского, корейского, японского) языков, привлекаемые к анализу, позволяют определить отличительные свойства их слогового строя, лежащие в основе фонетической трансференции. Слоговой код данной подгруппы азиатских языков не допускает стечения согласных в пределах слога, характеризуется отсутствием слогообразующих сонантов, предписывает открытый тип слога (структура СГ) в качестве доминантного, ограничивает качественную и количественную редукцию слогообразующего гласного, в то время как в английском языке бифонемные и многофонемные консонансы в составе слога и слоговой цепочки являются нормативными, доминантным типом слога определяются структуры СГС и СГ, сонорные согласные могут формировать ядро отдельного слога, гласные (и некоторые согласные) подвергаются значительной редукции вплоть до полного выпадения в безударном слоге. В результате структурного и функционального несоответствия слоговых категорий, контактирующих в сознании билингвов родного и иностранного языков, в английской речи азиатов наблюдается тенденция к регулярной трансформации сложных многофонемных консонансов одним из нескольких возможных способов.

Наиболее частотным способом является плюс-сегментация, т.е. переструктурирование элементов английского слога в многосложную цепочку по типу CГ+СГ+…. Подобная трансформация вызывает значительную модификацию акцентно-ритмической структуры (АРС) английского слова. Например: spring (АРС англ. – 1/12) › ['safa'rin] (АРС кор.англ.- 2/1, 1,1), stretches (АРС англ. – 2/1) › [situ'rechi] (АРС яп. англ. – 4/3), swept (АРС англ. – 1/1) › [sa'wepata] (АРС кит. англ.- 4/2). Второй по частотности способ фонетических трансформаций англий- ской слоговой структуры – минус-сегментация, т.е. опущение согласных (за исключением сонорных) в составе английского слога в начальной и конечной позициях, также недопустимых фонетическими правилами восточных языков. Например: halves ['ha:l], Еnglish ['ini], grant [ 'gan] (кор.англ.), sold ['sol], ground ['graun], soup ['su] (кит.англ.). Данный вид фонетической трансформации в английской речи носителей восточных языков не вызывает изменения типа ритмической структуры, характерной для английского языка, но приводит к модификации темпоральных параметров слогов в пределах ритмической структуры, что является яркой характерной чертой английской речи носителей восточных языков [1].

Вследствие вышеописанных трансформаций происходит деформация звуковых образов анг- лийских слов и фраз в речи неносителей-азиатов, которая может иметь различные коммуникативные последствия, поскольку восприятие измененного речевого фрагмента может осуществляться только путем «синхронизации» эталонного, имеющегося в сознании реципиента, и акцентного вариантов звучания. В случае успешного «выравнивания» звуковой образ соотносится с соответствующим смысловым содержанием, что, несмотря на определенную временнỳю задержку, приводит в конечном итоге к правильной интерпретации сообщения.

В качестве примера расхождения звуковых образов ниже представлены акустические параметры звуковых отрезков акцентной и эталонной английской речи, визуализованные с помощью программы Praat3.

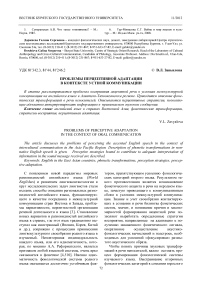

Рис. 1. Осциллограмма, спектрограмма, графики ЧОТ4 и интенсивности, фонетическая транскрипция речевого отрезка You should have told all that в реализации диктора – носителя японского языка (База данных RACE)

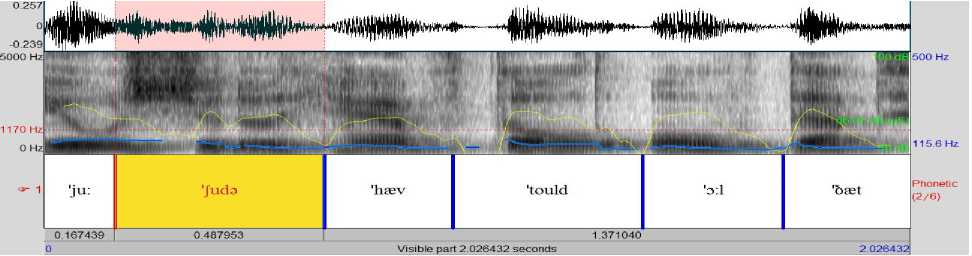

Рис. 2. Осциллограмма, спектрограмма, графики ЧОТ и интенсивности, фонетическая транскрипция речевого отрезка You should have told all that в реализации диктора – американца (База данных RACE)

Нормативное звучание речевого отрезка, представленного на рис. 2 (американский английский – АА), характеризуется целым рядом отличительных черт по сравнению с акцентной речью диктора-японца (японский английский – ЯА). Во-первых, общая длительность звучания в АА составляет 1490 мс, что почти на 500 мс меньше, чем длительность отрезка в ЯА (2026 мс). Высота тона в АА вариативна, имеет общую тенденцию к понижению (диапазон ЧОТ – 140 Гц), в то время как в ЯА она практически неизменна и монотонна (диапазон ЧОТ – 40 Гц). Заметим, что контрасты по интенсивности присутствуют в обоих фрагментах: средний диапа-74

зон контраста в АА – 31 дБ, в ЯА – 46 дБ, однако распределение максимумов интенсивности (ударения во фразе) отлично: в АА ударение получают 3 слога, в ЯА – 6, причем акценты в ЯА приходятся не только на полнозначные слова, но и на слова, несущие исключительно функциональную нагрузку. В результате изменяются хронометрические параметры слов во фразе ЯА: так, длительность реализации модального глагола should , как правило, не ударного в нормативной нейтральной английской речи, составляет 487 мс (по сравнению с 167 мс в образце АА). Увеличение длительности и соответственно других акустических параметров слова should вызвано двумя факторами. Во-первых, имеет место появление гласной эпитезы после конечного смычного взрывного согласного [d], что приводит к формированию дополнительного слога в составе слова и нарушению его ритмической структуры в целом. Данная трансформация закономерна и достаточно регулярна для японского английского, что объясняется принципом конформности при организации звуковой материи иностранного языка, которая на этапе становления билингвальной личности осуществляется сообразно базовым звуковым эталонам и правилам их организации в речевой последовательности в родном языке: по данным специалистов, правила фонотактики в японском языке не допускают появления согласных в конечной слоговой позиции [5]. Во-вторых, в нормативной английской речи имеет место четкая дифференциация длительности служебных и знаменательных слов, которая достигается распределением ударения во фразе, а также соблюдением требований ритма, имеющего тенденцию к изохронности, т.е. выравниванию длительности фонетических слов 5. Специфика речевого ритма японского языка заключается в уравнивании слогов по длительности, что вызывает перенос явлений ритма родного языка в изучаемый, а значит, и отклонения при производстве (и восприятии) английской речи японцами на уровне ритмической организации высказывания.

В психоакустике и психолингвистике установлено, что способность человеческого уха классифицировать звуки по высоте, интенсивности и другим акустическим параметрам зависит от длительности речевого сигнала, причем минимальный интервал составляет 50 мс. Это означает, что изменения в интервале 320 мс (разница в длительности звучания слова should в АА и ЯА) регистрируются слушателем и могут вызывать ощущение слухового диссонанса – дискомфорта, вызываемого противоречием ме- жду имеющимся звуковым образом (эталоном) и поступающим акустическим сигналом.

Таким образом, трансформации звуковых образов в английской речи неносителей-азиатов, возникающие на стадии становления вторичных фонологических категорий, могут создавать определенные трудности при восприятии в условиях межкультурной коммуникации в АТР. Перцепция модифицированного звукового образа возможна за счет подключения механизма «тонкой/точной настройки» ( fine tuning ), т.е. достраивания до имеющегося в сознании реципиента четкого базового акустического эталона. В случае успешной «фокусировки» звуковой образ соотносится с соответствующим смысловым содержанием, и потери смысла не происходит, однако в любом случае процесс перцептивной адаптации требует дополнительных временных затрат. Коммуникативные неудачи возможны в ситуации, когда деформированный звуковой образ активирует иные семантические связи, например, при формировании в английской речи неносителей-азиатов омонимичных пар слов, типа but–butter, of–over (при появлении гласной эпитезы после конечного согласного), сall–coal , rod–road (при недостаточной акустической дифференциации моно- и дифтонгов), cord– core, сart–-car (при опущении конечного согласного для облегчения произносительных усилий) и т.д. Важнейшими стратегическими приемами, используемыми в целях адекватной интерпретации, в случае принятия сообщения, содержащего подобные звуковые трансформации, служат опора на контекст, общее понимание ситуации, а также коммуникативная стратегия переспроса (за исключением ситуаций официального последовательного и синхронного перевода). Тотальный коммуникативный сбой может возникнуть в случае, если реципиент как субъект коммуникативной деятельности неправильно истолковывает всю ситуацию в целом и продолжает распознавание звуковых образов сообразно своей ошибочной интерпретации. В контексте общения на языке-посреднике нено-сителей значимость распознавания акустических образов для понимания еще более возрастает.

Значительные девиации в фонетической реализации смыслового сообщения в речи билингвов – носителей восточных языков – требуют дидактического осмысления в плане выработки методик, направленных на развитие гибких стратегий восприятия, расширение перцептивных фонетико-фонологических моделей в перцептивной базе специалистов-коммуникантов, т.е. формирования глобальной фонетико- фонологической компетенции. Формирование относительно устойчивых фонологических схем восприятия позволяет включить узнаваемую информацию в адаптивную систему коммуникантов. Особое значение развитие адаптивных навыков восприятия приобретает для переводчиков-синхронистов, регулярное отставание в переводной речи которых от оратора, необходимое для ориентирования в условиях очередной переводческой задачи и принятия переводческого решения, допускается в среднем на 2-3 секунды, что приблизительно соответствует продолжительности звучания очередного речевого звена [6, с. 16]. Отработка навыков восприятия акцентной речи способствует устранению когнитивного диссонанса, возникающего при первичном коммуникативном опыте с неносителя-ми и препятствующего принятию своевременного переводческого или коммуникативного решения.