Проблемы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны

Автор: Абрамова Мария Алексеевна, Крашенинников Валерий Васильевич

Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 3 (67), 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе сопоставления ориентиров в Стратегиях технологического развития страны с 2016 по 2024 гг. демонстрируется сформировавшееся противоречие в базовых установках по отношению к системе подготовки кадров. Авторы ставят цель представить социологический анализ создавшейся на сегодняшний день ситуации и имеющихся возможностей реализации задачи по обеспечению технологического суверенитета страны квалифицированными кадрами. Теоретико-методологическая основа исследования строится на обращении к классическим работам, представляющим общество: как систему Т. Парсонса, Э. Гидденса, самоорганизующуюся систему Н. Лумана; трудам, освещающим вопросы влияния научно-технологического потенциала на уровень конкурентоспособности; государственным программам и нормативным документам, а также статистическим и аналитическим материалам.

Технологический суверенитет, подготовка кадров, спо, вузы, искусственный интеллект, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14131016

IDR: 14131016 | УДК: 377+316.4 | DOI: 10.36906/2311-4444/24-3/03

Текст научной статьи Проблемы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны

Абрамова М.А., Крашенинников В.В. Проблемы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2024. № 3(67). С. 30-43.

Обострившаяся международная ситуация способствовала постановке в подписанной 28 февраля 2024 Стратегии научно-технологического развития страны (Указ № 145) задачи о необходимости обеспечения технологического суверенитета страны. Ориентир на технологическое развитие присутствовал и в более раннем тексте Стратегии 2016 г. (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642), а также в его отредактированной версии 2021 г. (Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 143). Можно было бы предположить, что реализация поставленных задач изначально должна быть обеспечена подготовкой профессиональных кадров соответствующего уровня. Но если мы вчитаемся более внимательно, то увидим существенную разницу между акцентами в Стратегиях разных лет, повлиявшую не только на систему профессионального образования.

Направленность на технологическое развитие страны предполагает сопоставление рынка результатов научно-технологических разработок на международном уровне. Соответственно для оценки мы обращаемся к международным индикаторам, отражающим в первую очередь успешность страны в инновационных разработках [9-10; 13], измеряющихся в том числе, включенностью научных сотрудников в международное научно-технологическое пространство. Подтверждением вхождения могли быть публикации в журналах международных баз данных, в которых раскрывался научный результат, имеющий серьезную исследовательскую базу и демонстрирующий всему миру прорыв в определенном направлении. Кроме этого о востребованности разработок свидетельствовал коммерческий интерес компаний. Но поскольку внутренний рынок продажи разработок, скорее отсутствовал, чем работал, то востребованность отечественных научно-технологических продуктов зарубежными компаниями был тем самым показателем инновационности. Таким образом, «рыночная» экономика страны в условиях действия таких индикаторов работала скорее против технологического суверенитета.

Достаточно вспомнить, что оценка результатов интеллектуальной деятельности (РИД) научного сотрудника или отдела при регистрации их в системе ЕГИСУ НИОКТР заканчивалась пунктом о возможности продажи продукта компаниям. Таким образом, довести до конца регистрацию права на собранную базу данных по исследованиям, экспедициям и пр., которые также являлись результатом научной деятельности, требующим охраны, было невозможно, поскольку его продажа изначально не предполагалась. Собранный материал, хоть и представлял собой научный результат, но в тоже время являлся эмпирической базой последующего теоретического обобщения. О качестве научного результата, соответственно об успешности научной деятельности институтов и лабораторий судили не столько по содержанию итогового отчета, сколько по количественным параметрам: количеству публикаций в журналах международных баз данных, участию на международных конференциях, по количеству зарегистрированных РИД, а также полученным в результате коммерциализации продуктов исследований дополнительным средствам [9-10; 13].

Если же мы затронем вопрос подготовки кадров для осуществления задачи научнотехнологического развития страны, то вроде бы она подспудно должна была стоять и даже как-то решаться в рамках реализации Стратегий и 2016, и ее редакции в 2021 г. Однако с подачи той же «рыночной» экономики делать большие финансовые вливания для широкомасштабного повышения образовательного уровня было невыгодно. Невыгодно было и вкладываться на ранних этапах получения образования (СПО, начальные курсы университетов). Более «эффективно» отбирать лучших, и уже из данной группы готовить тех, кто совершит рывок в «инновационное будущее», подготовив тот самый уникальный продукт, который можно будет продать! Лишь последние годы в некоторой степени отрезвили экономистов и управленцев, осознавших, что без улучшения качества базовой подготовки обучающихся достаточно быстро количество отобранных начнет уменьшаться.

Вышесказанное позволяет нам выявить противоречие, которое возникло между формулировками Стратегий разных лет, а также в подходе к решению задачи по подготовке кадров, непосредственных участников процесса технологического развития страны. Поэтому в статье поставлена задача представления создавшейся на сегодняшний день ситуации и имеющихся возможностях подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны. Авторы фокусируют свое внимание на социологическом аспекте рассматриваемой проблемы.

Теоретико-методологическая основа исследования строится на обращении к классическим работам, представляющим общество как систему Т. Парсонса, Э. Гидденса, самоорганизующуюся систему Н. Лумана, системному подходу к анализу социальных процессов О.И. Шкаратан [22]; трудам освещающим вопросы влияния научнотехнологического потенциала на уровень конкурентоспособности: Г.Ф. Ахмедьяновой, А.М. Пищухина [3]; В.В. Бриллиантовой, В.В. Власовой, К. С. Фурсовой [8]; Е.Б. Ленчук [15]; А.Ю. Пинчук [19]; С.В. Шкодинского, А.М. Кушнира, И.А. Продченко [23]; Ćudić и соавт. [24]; J. Paap [25]; государственным программам и нормативным документам [9-10; 13; 17], а также статистическим и аналитическим материалам ; [21]. Мы не рассматриваем само понятие технологического суверенитета, концепция которого раскрыта в работах О.В. Андреевой [1], А.А. Афанасьева [2], А.В. Ефимова и С.А. Тихоновсковой [12], И. Б. Константинова и Е. П. Константиновой [14], М.Н. Петрова и Я.С. Филиппова [18], И.И. Приходько [20] и др.

Обзор проблем подготовки кадров для решения поставленной задачи по обеспечению технологического суверенитета страны необходимо начинать с положения дел в СПО. Именно данный кластер готовит самое большое количество потенциальных работников производств, отвечающих за формирование технологического обеспечения страны. Потенциально существует мнение, что выбор программ обучения в СПО меньше интересует учеников школ и их родителей. В лучшем случае эту стратегию выбирают для облегченной формы поступления в вузы, либо по причине потребности в быстром выходе на рынок труда.

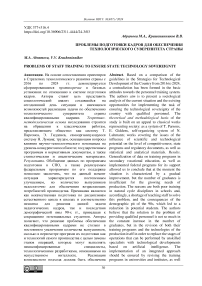

Как отмечают В.А. Мальцева и А.И. Шабалин, изменения в наполняемости потоков обучающихся в СПО и вузах начало происходить с 2010 гг. [16]. Рассмотрим на примере динамики поступающих (рис. 1). Уже в 2020 г. количество поступивших на ППССЗ в колледжи превысило число поступивших на программы бакалавриата и специалитета в вузы, однако, нужно учитывать, что около половины из поступивших на программы ППССЗ составили студенты, ориентированные на обучение по программам довузовского профессионального образования. Поэтому данная тенденция может означать не только увеличение внимания к обучению в СПО, но и создание подушки безопасности для последующего поступления в вуз, которая снабжена параллельно приобретением профессии.

Что же касается получения рабочей профессии, то желающих освоить программы ППКРС сократилось с 2005 по 2021 гг. В 2021 году они составили 18,4% от всех поступивших на СПО, в отличие от 44,6% в 2005 г. .

Рис. 1. Динамика поступающих в вузы и СПО с 2005 по 2021 гг. [21]

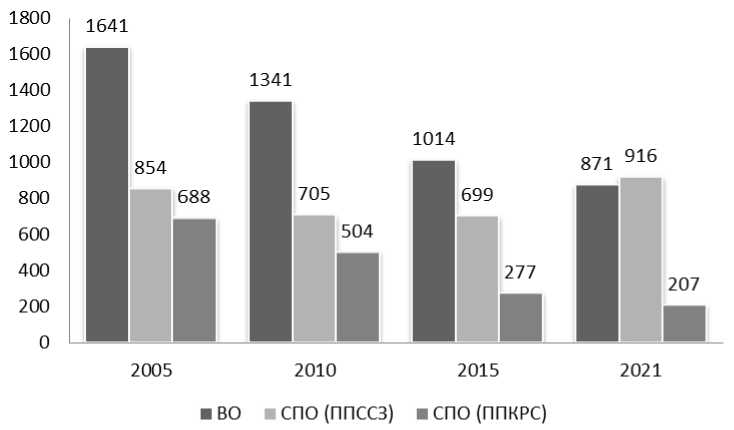

Еще одним очень важным моментом для понимания перспектив обеспечения кадрами решения задачи Стратегии по наращиванию потенциала для технологического суверенитета страны является то, что более востребованными специальностями в СПО становятся «сервисные»: торговля, туризм, гостиничный бизнес, дизайн, парикмахерское дело, повара, строительство и пр. [21, c. 21]. Представим данные по укрупненным группам профессий на приведенном ниже рисунке. К сожалению, более детально можно увидеть рост по направлению «науки об обществе», но подготовка плиточников, каменщиков и пр., тех, кто впоследствии уходит в область частного строительства, входит в раздел «инженерное дело» (рис. 2).

150 139,7

1,1 3

2016 2020 2021

Инженерное дело, технологии и технические науки

Сельское хозяйство

Науки об обществе (экономика, управление, туризм, сервис) Гуманитарные науки

Рис. 2. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих по областям образования и отдельным укрупненным группам профессий (тыс. чел.)

В целом на индустриальные направления количество мест приема не сокращается и не увеличивается. Так по расчетам если в 2014 г. подало заявлений на индустриальные

направления в СПО 321,7 тыс. чел., то в 2019 г. таких стало уже 537,3 тыс. чел. Но в результате приема в 2014 г. осталось 197,8, тыс. чел. а в 2019 – 242,5 тыс. чел. Для сравнения по неиндустриальным направлениям подали заявление в 2014 г. 406,3 тыс. чел., а в 2019 уже 816,3 тыс. чел. Принято же было в 2014 г. 246,9 тыс. чел., а в 2019 – 357 тыс. чел. [21, c. 21]. Нетрудно посчитать, что конкурс на индустриальные специальности в среднем сохраняется в районе 2-х чел. на место, в отличие от группы специальностей «науки об обществе». Данная ситуация приводит к тому, что набор на технологические специальности происходит из потенциально менее подготовленных ребят, что объясняется существующими проблемами подготовки по естественным дисциплинам в школе, в том числе из-за отсутствия достаточного количества педагогов соответствующей квалификации, но даже выбор из выпускников с невысокими баллами по ЕГЭ не изменил ситуацию. В 2020 г. прием на программы подготовки по 200 рабочим профессиям по всей стране не превысил 150 человек на каждую [21, c. 22].

Обобщая, мы не акцентируем внимание на результатах более детального анализа соответствия спектра подготовки потребностям региональных рынков труда. Так, Л.Ю. Бедарева, Т.Н. Блинова, Е.В. Ломтева, А.В. Федотов[4] выявили рассогласование между структурой подготовки кадров в системе СПО и потребностью в них в регионах. Кроме этого, было обнаружено, что в части регионов уже давно не ведется подготовка по актуальным в рамках обеспечения технологического суверенитета специальностям. Так, «в системе СПО по программам машиностроения <…> на протяжении 2020–2022 гг. подготовка кадров не осуществлялась в следующих четырнадцати регионах: Астраханской области, г. Севастополе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия, Республике Коми, Республике Хакасия, Сахалинской области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2022 / 2023 учебном году будут выпущены последние обучающиеся в трех регионах: Амурской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе.

В 2022 / 2023 учебном году подготовка кадров перестала осуществляться в четырех регионах: Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Адыгея, Республике Тыва» [4, c. 14].

В общей сложности снижение объемов подготовки кадров по данной программе в период 2020–2023 гг. наблюдалось в 21-м регионе. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим группам специальностей, например, таким, как судостроение.

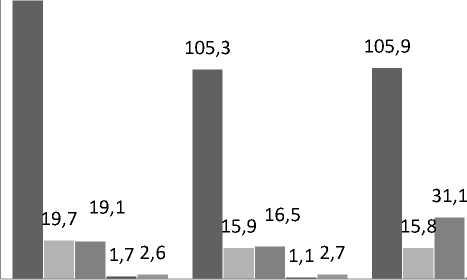

Можно было бы в качестве контраргумента привести причины недостаточности материально-технической базы в периферийных регионах для качественной подготовки по данным специальностям или сокращение количества поступающих как последствие демографической ямы 90-х гг. Последний фактор привел к сокращению доли молодежи (18–24 лет) с 2010 по 2020 г. на 40% – c 16172 тыс. чел. до 9617 тыс. чел.

. К этому добавляется переориентация интереса поступающих на профессии, которые могут дать основу для ведения собственного бизнеса, и мы получаем объяснение, почему за последнее десятилетие выпуск по программам ППКРС уменьшился на 72,4% – 572,1 тыс. чел. в 2010 г. и 158,1 тыс. чел. в 2021 г. (рис. 3).

Прием студентов Выпуск

Рис. 3. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (тыс. чел.)

Что было за эти годы предпринято для изменения ситуация хотя бы в отношении мотивации потенциальных студентов при выборе будущей профессии? Большое влияние на формирование иного представления о рабочих специальностях оказало международное движение, пришедшее в Россию в 2012 г. WorldSkills. С одной стороны, оно способствовало расширению представлений о подготовке по программам СПО, с другой – повлияло на повышение требований к уровню, как подготовки самих студентов, так и тренеров-наставников. Изменились программы подготовки, критерии оценки квалификации выпускников СПО, введение демонстрационного экзамена потребовало увеличить инвестиции для обновления материально-технической инфраструктуры колледжей. В 2016 г. появился центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, который с 2017 г. трансформировался в Академию WorldSkills.

В настоящее время мы уже подводим итоги всероссийской программы «Профессионалитет». 6 июня 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума прошла дискуссия на тему «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего». В работе приняли участие представители Правительства России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Правительства Москвы и Санкт-Петербурга, а также работодатели . Участники дискуссии представили результаты реализации проекта «Профессионалитет», высказав свою точку зрения о его роли в комплексной модернизации системы СПО. Проект затронул 3,5 тыс.

организаций, 3,7 мил. студентов и свыше 200 тыс. педагогов. Особенностью подготовительной работы стала разработка для каждого из 79 регионов, участвующих в проекте, своего плана развития, что позволило определить для размещенных в них образовательных организаций приоритетную отрасль подготовки кадров. И мы надеемся, что это коснулось не только создания новых дорожных карт, но и выделения под их реализацию соответствующего финансирования, в том числе на обеспечение новой материально-технической базы.

Премьер-министр Михаил Мишустин, затронув вопрос ухода с российского рынка иностранных компаний, акцентировал внимание на необходимости обеспечения квалифицированными специалистами отечественных предприятий. Поэтому, предполагается, что уже к 1 сентября 2024 г. будет доведено количество кластеров «Профессионалитета» до 370 в 79 регионах – участниках проекта, а общее число партнеров проекта превысит 1,6 тыс. предприятий . Одной из задач программы «Профессионалитет» является не только подготовка, но и трудоустройство не менее 85% выпускников. Отмечая наиболее нуждающиеся в притоке новых кадров области М. Мишустин назвал: машиностроение, химическую отрасль, строительство и транспорт. Кроме этого, предполагается, что в ближайшие несколько лет будет расти спрос на молодые кадры в сфере науки, здравоохранении и в секторе информационных технологий.

Радует, что вновь обратились к опыту СССР и хотят восстановить пятилетнее планирование подготовки кадров исходя из запросов компаний, определяя контрольные цифры приема в колледжи и вузы. Частично недостаток кадров предполагается восполнить благодаря программам переобучения, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография» и осуществляют сами работодатели.

Но мы полагаем, что даже изменение представлений в обществе о возможностях, которые гарантирует выбор рабочей специальности, не сможет решить вопрос кадрового голода, учитывая реальное сокращение доли молодежи в составе населения страны [5-7]. Поэтому изменение акцента в Стратегии 2024 г. на выполнение задачи по обеспечению технологического СУВЕРЕНИТЕТА неминуемо столкнется с проблемой недостачи квалифицированных кадров, которые теперь должны одномоментно появиться во всех сферах. На наш взгляд ситуацию нужно решать в комплексе, с одной стороны продолжая наращивать возможности по профессиональной подготовке, а с другой по частичной замене людей, выполняющих на производстве рутинные операции на технологические разработки, использующие искусственный интеллект, роботизируя этапы производства. Фактически мы пришли к потребности новой индустриальной революции только с участием искусственного интеллекта. Примером успешной замены являются разработки, осуществляемые командой О.А. Усковой для сельского хозяйства и пассажирского транспорта в России.

Но с другой стороны, прибегая к решению задачи с использованием инновационных разработок в сфере искусственного интеллекта, мы автоматически поднимаем планку требований к уровню подготовки специалистов. Можно предположить, что уровня СПО для обеспечения полноценной работы с роботизированными системами может быть уже недостаточно. И в таком случае важно оценить насколько система вузов и институтов в настоящее время ориентирована на работу с производством. Исследование о достаточности подготовки кадров по направлениям «Инженерные науки, производство, строительство» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство, ветеринария», выполненное Т.Н. Блиновой, А.А. Коваленко, Е.А. Семионовой, А.В. Федотовым, Е.С. Шевцовым [7] в сопоставлении с данными по аналогичной подготовке в США и Германии в 2022 г. позволило с одной стороны сделать вывод о вроде бы избыточности кадров с высшим образованием, а с другой «о дефиците подготовки специалистов по этим направлениям в большом числе субъектов федерации» [7, c. 45]. Авторы предположили, что причиной, объясняющей данное противоречие может стать несоответствие затрат и отдачи, т.е. результативности, которая «достаточно низка и не обеспечивает для экономики страны ожидаемого результата в терминах ВВП» [7, c. 45]. По мнению исследователей, при низком уровне производительности потребность в кадрах вырастает, поскольку задачи решаются не за счет качества, а за счет количества участников производства, что и воспринимается на рынке как дефицит кадров. Выходом из сложившейся ситуации вновь становится пересмотр содержания подготовки и актуализация программ обучения не только в рамках вузовского образования, но и в рамках профессиональной переподготовки, которая может внести существенный вклад в решение задачи пополнения кадрами рынка труда. Одним из решений проблемы подготовки квалифицированных кадров в вузе стала реализация в 2022 году федерального проекта по созданию и развитию передовых инженерных школ на базе ведущих российских вузов [11]. Итоги или промежуточные результаты реализации данного проекта пока подводить рано, но надеемся они изменят ситуацию к лучшему.

Представленный анализ проблемы подготовки кадров позволяет заключить, что противоречие между акцентами, поставленными в Стратегиях научно-технологического развития и как следствие моделях управления разных лет способствовало недостаточно эффективной организации ресурсов человеческого капитала, что выразилось в:

-

– переизбытке выпускников для одних областей и их нехватке в других;

-

– утрате/устаревании материально-технической базы обучения;

-

– излишней коммерциализации в сфере научных разработок.

Для решения поставленной задачи по обеспечению технологического суверенитета в Стратегии научно-технологического развития страны в сложившихся условиях необходимо использование комплексного подхода, который должен базироваться:

-

– на обоснованном пересмотре карты подготовки кадров с учетом региональных потребностей и возможностей;

-

– модернизации программ обучения в СПО и вузах;

-

– развитии робототехники и разработок, основанных на технологиях искусственного интеллекта;

-

– повышении качества подготовки по дисциплинам естественного цикла в школах и соответственно обеспечении решения данной задачи педагогическими кадрами.

Список литературы Проблемы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны

- Андреева О.В. Технологический и финансовый суверенитет Российской Федерации: проблемы, противоречия, механизм обеспечения // Journal of Economic Regulation. 2014. Т. 5. № 4. С. 126-135.

- Афанасьев А.А. Технологический суверенитет как научная категория в системе современного знания // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т. 12. № 9. С. 23772394.

- Ахмедьянова Г.Ф., Пищухин А.М. Онтологический анализ проекта передовой инженерной школы // Онтология проектирования. 2022. Т. 12. № 3(45). С. 299-309. https://doi.org/10.18287/2223-9537-2022-12-3-299-309.

- Бедарева Л.Ю., Блинова Т.Н., Ломтева Е.В., Федотов А.В. Кадры технологического суверенитета и задачи трансформации системы СПО: опыт комплексного анализа // Профессиональное образование и рынок труда. 2023. Т. 11. № 3. С. 6-25. https://d0i.0rg/10.52944/P0RT.2023.54.3.001

- Блинова Т.Н., Федотов А.В., Коваленко А.А., Полушкина Е.А. Соответствие структуры подготовки кадров с высшим образованием отраслевой структуре экономики России. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2021.

- Блинова Т.Н., Коваленко А.А., Федотов А.В. Сопоставительный анализ соответствия структуры и объемов подготовки кадров с высшим образованием потребностям развития экономики - региональный аспект. М.: Дело, 2021.

- Блинова Т.Н., Коваленко А.А., Семионова Е.А., Федотов А.В., Шевцов Е.С. Кадры технологического суверенитета России - прежние проблемы и назревшие решения // Университетское управление: практика и анализ. 2022. Т. 26. № 4. С. 37-55. https://doi.org/10.15826/umpa.2022.04.029

- Бриллиантова В.В., Власова В.В., Фурсов К.С. Технологическое разнообразие и самообеспеченность производства передовыми производственными технологиями в российских регионах // Экономика региона. 2020. Т. 16. Вып. 4. С. 1224-1238. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-15

- Городникова Н.В., Гохберг Л.М., Дитковский К.А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2019: статистический сборник. НИУ ВШЭ, М., 2019.

- Городникова Н.В., Гохберг Л.М., Дитковский К.А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник. НИУ ВШЭ, М., 2022.

- Гудяева Л.А., Прыгунова М.И. Передовые инженерные школы как инструмент достижения национального технологического суверенитета в контексте региональной социально-экономической повестки // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 1(62). С. 13-19. https://doi.org/10.25683/VOLBI.2023.62.504

- Ефимов А.В., Тихоновскова С.А. Технологический суверенитет России в контексте стратегических целей развития региональной экономики // Друкеровский вестник. 2022. № 4 (48). С. 165-172.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2020: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020.

- Константинов И.Б., Константинова Е.П. Технологический суверенитет как стратегия будущего развития российской экономики // Вестник Поволжского института управления. 2022. Т. 22. № 5. С. 12-22.

- Ленчук Е.Б. Россия в мировом процессе научно-технологического развития // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14. № 4. С. 7291. http://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-4-5

- Мальцева В.А., Шабалин А.И. Необходной маневр, или Бум спроса на среднее профессиональное образование в России // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2021. № 2. С. 10-42.

- О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ: постановление Правительства РФ от 08.04.2022 г. № 619. https://clck.ru/3DDP5r

- Петров М.Н., Филиппов Я.С. Технологический суверенитет: эволюция Российских и зарубежных экономических моделей // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 5-1. С. 328-338.

- Пинчук А.Ю. Формирование отечественной инженерной школы как формы эффективного ответа российского общества на большие вызовы // ЦИТИСЭ. 2021. № 1(27). С. 425-435.

- Приходько И.И. Теоретические аспекты концепции технологического суверенитета // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2022. № 4. С. 88-96.

- Среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития экономики и формирования человеческого капитала: аналитический доклад / Ф.Ф. Дудырев, К.В. Анисимова, И.А. Артемьев и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022.

- Шкаратан О.И. Общество как социальная система // Социологический журнал. 2011. №4. С. 117-143.

- Шкодинский С.В., Кушнир А.М., Продченко И.А. Влияние санкций на технологический суверенитет России // Проблемы рыночной экономики. 2022. № 2. С. 7596. https://doi.org/10.33051/2500-2325-2022-2-75-96

- Cudic B., Alesnik P., Hazemali D. Factors impacting university - industry collaboration in European countries // Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2022. No. 11(1). Pp. 1-24. https://doi.org/10.1186/s13731 -022-00226-3

- Paap J. Mapping the Technological Landscape to Accelerate Innovation" // Foresight and STI Governance. 2021. vol. 14. no 3, Pp. 41-54. http://doi.org/10.17323/25002597.2020.3.41.54