Проблемы подготовки сибирских рабочих-строителей на производстве в 1946-1970 годах

Автор: Долголюк Алексей Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается необходимость профессионально-технического обучения рабочих в строительных трестах; показаны трудности этого процесса, рост масштабов, изменение форм и методов подготовки кадров; выявляется влияние научно-технического прогресса в строительной отрасли на изменение качества подготовки новых работников, состава преподавателей и инструкторов производственного обучения, на совершенствование учебно-материальной базы.

Строительство, профессиональная подготовка рабочих, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14737405

IDR: 14737405 | УДК: 331.108.4:62

Текст научной статьи Проблемы подготовки сибирских рабочих-строителей на производстве в 1946-1970 годах

На протяжении всей истории человеческой цивилизации в строительном производстве происходил рост механизации труда. Новые машины и инструменты вносили изменения в технологию производства, предъявляли повышенные требования к квалификации работников. Эти процессы особенно ускорились во второй половине XX столетия. Для строек требовалось все больше инженеров, техников и квалифицированных рабочих, имеющих глубокие специальные и научно-технические знания. В таких условиях возрастало значение профессиональной подготовки строителей. Во второй половине 1940-х гг. ситуация осложнялась тем, что война существенно подорвала кадровый потенциал строительных организаций Сибири. К началу первой послевоенной пятилетки качественный состав строителей характеризовался весьма низким квалификационным уровнем. Производственный опыт большей части строителей не подкреплялся соответствующими теоретическими знаниями. Невысокий профессионально-квалификационный и общеобразовательный потенциал новых пополнений сохранялся еще долгий период. Но особенно низким он был в первые мирные годы. Дей- ствовавшие в Сибири школы ФЗО и ФЗУ обеспечивали строительные организации своими выпускниками в лучшем случае на 10–20 %. В таких условиях возрастало значение самой массовой из форм подготовки кадров – обучения непосредственно на производстве.

Это направление своей деятельности многие тресты в предыдущие годы сильно запустили. Поэтому требовалось, прежде всего, в полном объеме восстановить систему профессионально-технического обучения новичков и уже работающих строителей. В условиях слабого развития учебноматериальной базы сделать это было сложно, поэтому и качество обучения было низким. В целом по Сибири потребности строек в кадрах были огромными, а возможности по их подготовке ограниченными, поэтому планы по обучению новых рабочих редко выполнялись. Так, в тресте «Кузнецктяжст-рой» в 1948 г. он был реализован только на три четверти 1.

Особые сложности с подготовкой кадров испытывали новые строительные организации, создававшиеся для сооружения крупных производственных объектов. Система подготовки кадров в производственных

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-01-295а).

коллективах складывалась параллельно с их формированием. Учебный комбинат, созданный в 1953 г. на строительстве Омского нефтеперерабатывающего комбината, лишь за первые два года работы подготовил около 9 тыс. чел. За первые десять лет строительства Западно-Сибирского металлургического завода в тресте «Сибметаллургстрой» по программам новой подготовки было обучено около 30 тыс. чел. [Вопросы использования…, 1969. С. 34]. Но всех превзошел Братскгэсстрой. За 1956–1970 гг. в этом управлении было обучено 79 тыс. новых рабочих [Долголюк, 1988. С. 139].

В начальный период строительства Братской ГЭС обучение осуществлялось непосредственно на рабочих местах, в бригадах, в неприспособленных помещениях и без достаточной учебно-материальной базы. Кроме того, не хватало квалифицированных мастеров и преподавателей. С созданием в 1958 г. мощного учебного комбината задача подготовки новых кадров стала решаться успешнее. Улучшилось качество обучения, увеличилась численность подготовленных рабочих с учетом перспективы строительства, т. е. была начата подготовка рабочих по строительным профессиям, необходимым для возведения основных сооружений гидроэлектростанции. Подготовка кадров из года в год росла еще и в связи с началом строительства таких крупнейших объектов, как Коршуновский горно-обогатительный комбинат в Железногорске, а также лесопромышленный комплекс, а несколько позднее – алюминиевый завод в Братске. Совершенствовалась материальная база учебного комбината.

Рост масштабов подготовки новых рабочих на производстве был характерен и для уже сложившихся строительных коллективов. На это влияли многие причины. Во-первых, происходило общее увеличение их численности. Во-вторых, всегда высокой была ротация кадров в отрасли. В связи с этим в системе подготовки кадров на производстве фактически преобладала их переподготовка, т. е. происходило повторное обучение рабочих новым профессиям и специальностям. В-третьих, в связи с развитием технического прогресса у строительных организаций появлялась потребность в рабочих новых профессий.

Численность рабочих Сибири, подготовленных на производстве, в том числе и в строительстве, непрерывно возрастала. Всего в отрасли за 1946–1970 гг. непосредственно в управлениях и трестах, по расчетам автора, было обучено примерно 1,4 млн чел.

Подготовка новых рабочих в строительных организациях велась по профессиям, обучение которым не требовало длительных сроков (не более 6 мес.). При этом использовались разные формы: индивидуальное, бригадное и курсовое обучение. Преобладающими формами в течение всего 25-летия были индивидуальная и бригадная. При этом подготовка кадров на стройках часто проводилась без теоретического курса.

Использование индивидуально-бригадного метода на каждом предприятии и стройке имело свою специфику, прежде всего, из-за отсутствия единых программ подготовки, ввиду чего не было и единых требований, предъявляемых к новичкам при присвоении квалификационных разрядов.

И все же ведущей формой являлось бригадное обучение новых рабочих-строителей. Широкое использование этой формы определялось организацией труда в строительном производстве, где большая часть рабочих объединена в бригады. Обучение чаще всего проходило в процессе непосредственной работы рядом с квалифицированными рабочими. Особое значение бригадное обучение имело при овладении строителями вторыми и смежными профессиями.

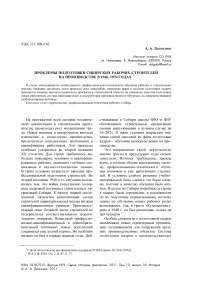

Доля индивидуально-бригадного ученичества была особенно высока в течение первого послевоенного десятилетия. В 1950 г. в строительных организациях Сибири, подведомственных соответствующим министерствам, путем индивидуального обучения было подготовлено 33 %, а путем бригадного обучения – 60 % от общей численности рабочих, подготовленных на производстве. В 1960-е гг. использование этих методов стало заметно сокращаться. В 1963 г. удельный вес индивидуального обучения составлял в Сибири 36 %, а бригадного 51 %, в 1969 г. соответственно – 31 и 39 % (табл. 1, 2).

Подобные показатели в разрезе отдельных областей, краев и АССР заметно различались между собой. В 1950 г. в Тувинской и Бурят-Монгольской АССР, Томской и Новосибирской областях более половины строителей было обучено путем индивидуального метода, а удельный вес бригадного обучения был особенно высок в Тюменской

Таблица 1

|

Регион |

Количество подготовленных рабочих, % |

|||

|

индивидуальное обучение |

бригадное обучение |

обучение в школах и на курсах |

||

|

всего |

в том числе с отрывом от производства |

|||

|

Западная Сибирь |

34,3 |

58,7 |

7,0 |

79,0 |

|

Алтайский край |

25,0 |

72,4 |

2,6 |

20,5 |

|

Кемеровская область |

24,1 |

65,8 |

10,1 |

79,0 |

|

Новосибирская область |

52,9 |

41,9 |

5,2 |

90,1 |

|

Омская область |

43,2 |

42,3 |

14,5 |

100,0 |

|

Томская область |

76,5 |

23,5 |

– |

– |

|

Тюменская область |

– |

100 |

– |

– |

|

Восточная Сибирь |

24,3 |

68,4 |

7,3 |

61,5 |

|

Красноярский край |

17,2 |

72,8 |

10,0 |

61,5 |

|

Иркутская область |

39,9 |

60,1 |

– |

– |

|

Читинская область |

– |

100 |

– |

– |

|

Бурят-Монгольская АССР |

85,0 |

15,0 |

– |

– |

|

Тувинская АССР |

100 |

– |

– |

– |

|

Сибирь |

32,9 |

60,1 |

7,0 |

76,4 |

* Таблица составлена и рассчитана по: ГАРФ. Ф. 374. Оп. 3. Д. 3242. Л. 23; Д. 3244. Л. 3, 43; Д. 3246. Л. 107; Д. 3247. Л. 63; Д. 3248. Л. 103; Д. 3250. Л. 3; Д. 3253. Л. 23; Д. 3525. Л. 62.

Таблица 2

|

Регион |

О 2 о ч с я о О S У о § 6 £ о В Юнн |

Из них обучено |

|||||

|

индивидуально |

путем бригадного обучения |

на курсах в учебных комбинатах |

|||||

|

тыс. чел. |

% |

тыс. чел. |

% |

тыс. чел. |

% |

||

|

Западная Сибирь |

42,9 |

12,3 |

28,7 |

16,0 |

37,3 |

14,6 |

34,0 |

|

Алтайский край |

8,6 |

2,5 |

29,1 |

3,6 |

41,9 |

2,5 |

29,0 |

|

Кемеровская область |

13,8 |

4,0 |

29,0 |

5,2 |

37,7 |

4,6 |

33,3 |

|

Новосибирская область |

7,3 |

2,4 |

32,9 |

3,1 |

42,5 |

1,8 |

24,6 |

|

Омская область |

6,6 |

2,1 |

31,8 |

2,2 |

33,3 |

2,3 |

34,9 |

|

Томская область |

3,8 |

0,7 |

18,4 |

1,2 |

31,6 |

1,9 |

50,0 |

|

Тюменская область |

2,8 |

0,6 |

21,4 |

0,7 |

25,0 |

1,5 |

53,6 |

|

Восточная Сибирь |

41,6 |

7,9 |

18,9 |

19,7 |

47,4 |

14,0 |

33,7 |

|

Красноярский край |

15,3 |

2,7 |

17,6 |

7,8 |

51,0 |

4,8 |

31,4 |

|

Иркутская область |

19,8 |

3,4 |

17,2 |

8,2 |

41,4 |

8,2 |

41,4 |

|

Читинская область |

3,2 |

1,0 |

31,3 |

1,7 |

53,1 |

0,5 |

15,6 |

|

Бурятская АССР |

2,4 |

0,6 |

25,0 |

1,3 |

54,2 |

0,5 |

20,8 |

|

Тувинская АССР |

0,9 |

0,2 |

22,2 |

0,7 |

77,8 |

– |

– |

|

Сибирь |

84,5 |

20,2 |

23,9 |

35,7 |

42,2 |

28,6 |

33,9 |

|

РСФСР |

391,4 |

121,4 |

31,0 |

150,9 |

38,6 |

119,1 |

30,4 |

Таблица составлена и рассчитана по: Подготовка и повышение квалификации…, 1970.

Подготовка новых рабочих в строительных организациях Сибири,

* подведомственных строительным министерствам, в 1950 г.

Подготовка новых рабочих в строительных организациях Сибири в 1969 г. *

и Читинской областях, где использовался лишь только этот метод, а также в Алтайском и Красноярском краях.

В 1960-е гг. по отдельным районам Сибири уже не было столь резких различий в использовании отдельных форм подготовки. В 1969 г. лидерами по применению индивидуального обучения были Новосибирская, Омская и Читинская области. Бригадная форма шире, чем в других регионах, использовалась в Тувинской и Бурятской АССР, в Читинской области и в Красноярском крае. Что оставалось неизменным на протяжении всех 25 лет, так это более широкое использование индивидуального метода в Западной Сибири по сравнению с Восточной. Причем разница в 10 процентных пунктов, наблюдавшаяся в 1950 г. (соответственно 34 и 24 %), сохранилась и в 1969 г. (29 и 19 %).

Подготовка новых рабочих на производстве по наиболее сложным профессиям осуществлялась в форме курсового обучения. Этот вид подготовки кадров являлся более совершенным и эффективным по сравнению с индивидуальным и бригадным. Его преимущество заключалось, прежде всего, в более тесном соединении теоретического обучения с производственной практикой. Посредством этой формы готовили в основном рабочих «широкого профиля».

В первое послевоенное пятилетие данный вид обучения был весьма слабо развит в Сибири. Достаточно отметить, что в 1950 г. доля новых рабочих, подготовленных в школах и на курсах в организациях, подведомственных строительным министерствам, составляла всего лишь 7 %. При этом в 6 из 11 областей, краев и АССР эта форма вообще не использовалась. Не произошло заметных перемен и в следующей пятилетке. И все же отдельные строительные организации, особенно те, что осуществляли производственную деятельность в районах крупных новостроек, в созданных ими учебных пунктах и комбинатах готовили значительную часть своих кадров. Такое наблюдалось не только в строительных организациях Министерства энергетики и электрификации СССР, но также в подразделениях других ведомств. Так, в тресте «Новосибирскцемстрой» в 1955 г. на курсах был подготовлен 41 % новых рабочих, тогда как путем индивидуального обучения только 18 % 2.

Научно-технический прогресс в строительстве предъявлял повышенные требования к качеству подготовки рабочих кадров. С середины 1950-х гг. изменения в соотношении форм профессионального обучения на производстве стали все заметнее склоняться в пользу курсовых методов. Наметилась тенденция постепенного увеличения удельного веса подготовки рабочих кадров в учебных комбинатах, в постоянно действующих школах и на курсах. Они создавались преимущественно на крупнейших строительных объектах.

Так в 1960 г. учебно-курсовые комбинаты были созданы на строительстве Ачинского глиноземного завода и Красноярского алюминиевого завода. В результате этого по сравнению с предыдущим годом контингент обучающихся курсовым методом в управлении строительства Красноярского совнархоза увеличился в два раза и достиг 1,6 тыс. чел. 3 В целом по Сибири доля курсового обучения в этот период возрастала. В 1963 г. в школах и на курсах было подготовлено 23,5 %, а в 1969 г. уже 33,9 % рабочих, тогда как в целом по РСФСР только 30,4 %.

Курсовой метод подготовки наиболее широко применялся в тех районах нового хозяйственного освоения, в которых масштабы подготовки новых рабочих-строителей были особенно велики. Во второй половине 1960-х гг. огромные масштабы инвестиционной деятельности по освоению нефтегазовых ресурсов Западной Сибири и связанное с ними наращивание кадрового потенциала Тюменской и Томской областей потребовали создания здесь множества учебных пунктов и комбинатов. Поэтому в названных областях удельный вес курсового обучения достиг соответственно 54 и 50 % (см. табл. 2).

Созданные на крупнейших новостройках учебные комбинаты готовили строителей в больших масштабах и часто с хорошим качеством профессиональной подготовки. Они успешно конкурировали с профессионально-техническими училищами в деле подготовки рабочих по наиболее сложным профессиям, в том числе и механизаторов. Так, главный инженер строительства Иркутской ГЭС С. Н. Моисеев отмечал, что почти все механизаторы были подготовлены на строй- ке. Из 418 машинистов экскаваторов лишь 20 имели раньше эту квалификацию, из 472 трактористов – 22, из 418 крановщиков – 20 и т. д. Все остальные приобрели квалификацию, работая на стройке [1959. С. 56].

Курсовое обучение проводилось как с отрывом рабочих от производственной деятельности, так и во время работы. Пока доля курсового обучения была невысокой, большая часть строителей, получающих профессиональную подготовку на курсах, на период обучения освобождалась от работы. В 1950 г. в Сибири каждые трое из четырех прошли обучение с отрывом от производства (см. табл. 1). По мере того как курсовое обучение становилось все более масштабным, сокращалась и доля получающих профессию строителя с отрывом от производства. Как уже указывалось ранее, масштабы подготовки новых рабочих в строительных организациях были большими и постоянно возрастали, несмотря на то, что в послевоенный период лишь редкие тресты имели необходимую учебно-материальную базу. Учебные классы часто отсутствовали. Занятия проводились в строительных конторах, красных уголках, столовых, общежитиях и иных не приспособленных для обучения помещениях. В таких условиях в ходе занятий было невозможно использовать наглядные пособия, макеты и т. п., что могло бы способствовать лучшему усвоению изучаемой темы.

Несколько лучше, особенно со второй половины 1950-х гг., этот вопрос решался на крупных новостройках. Так, в начальные периоды строительства гидроэлектростанций на Енисее, Ангаре и Оби, а также металлургических объектов, таких как Западно-Сибирский металлургический комбинат, Иркутский и Братский алюминиевые заводы, были организованы учебные пункты и комбинаты. Однако и они не располагали нужной материально-технической базой. Ситуация в этой области улучшалась крайне медленно. Лишь немногие организации смогли оснастить учебные комбинаты и пункты новым оборудованием и учебно-наглядными пособиями, т. е. создать учебноматериальную базу, позволяющую качественно готовить рабочих для строительного производства.

Рост технического и организационного уровня строительного производства на протяжении всего исследуемого периода при- ходил во все большее противоречие с недостаточным качеством подготовки кадров непосредственно в строительных организациях. Чтобы изменить сложившееся положение, Совет Министров СССР 22 марта 1968 г. принял постановление «О мероприятиях по улучшению подготовки и повышению квалификации рабочих непосредственно на производстве» [Решения партии…, 1968. С. 688–690]. Этот документ предусматривал создание на предприятиях необходимой учебно-производственной базы для подготовки рабочих – хорошо оборудованных учебно-курсовых комбинатов, учебных цехов, мастерских, полигонов, учебных кабинетов и лабораторий. Намечались меры по улучшению качественного состава преподавателей. Строительные организации активно подключились к реализации данного постановления.

Наглядным примером является «Глав-востоксибстрой». В 1967 г. этот Главк имел пять учебно-курсовых комбинатов и шесть учебных пунктов. Во исполнение постановления были предусмотрены организация и строительство еще семи учебно-курсовых комбинатов и восемь учебно-курсовых пунктов. Кроме этого были приняты меры по улучшению качества подготовки. Проведен анализ работы комбинатов и пунктов, стали больше внимания уделять методическим вопросам 4.

В масштабах всей страны периодически стали организовываться всесоюзные общественные смотры подготовки и повышения квалификации молодых рабочих на производстве и методические семинары. Так, в «Главвостоксибстрое» в 1970 г. было проведено 4 трехдневных методических семинара, на которых рассматривались важнейшие вопросы подготовки и методики производственного обучения рабочих кадров 5. Реализация постановления позволила заметно улучшить методическое руководство подготовкой новых рабочих.

Широкое распространение обучения на производстве в первое послевоенное десятилетие имело под собой объективные основания и в гораздо большей степени, чем в последующие годы, соответствовало техническому уровню. Однако с середины 1950-х гг. организационно-методический уровень производственного обучения перестал отвечать уровню развития строительного дела, в которое все активнее начали внедряться достижения научно-технического прогресса.

В таких условиях строители, не получившие достаточной теоретической подготовки, а следовательно, и глубоких профессиональных знаний, обучавшиеся при отсутствии необходимой учебно-материальной базы, все в меньшей степени отвечали требованиям строительного производства, а также уровню общей культуры рабочих. Несмотря на это, удельный вес строителей подготовленных на производстве всегда оставался высоким и сокращался очень медленно. В 1960-е гг. стала очевидной необходимость коренной качественной перестройки всей системы подготовки рабочих. Было общепризнано, что молодежь должна была готовиться на перспективу. Кроме того, назрела необходимость в создании системы непрерывного профессионального обучения, учитывающего постоянный рост технического уровня капитального строительства. Хотя эта задача ставилась на перспективу, заметные сдвиги по совершенствованию подготовки строителей на производстве произошли в данное десятилетие.

Таким образом, профессионально-техническая подготовка рабочих-строителей непосредственно на производстве являлась необходимым условием успешного функ- ционирования инвестиционного комплекса в Сибири. Широкое использование этого вида обучения определялось относительно слабым развитием в регионе сети профтехучилищ и отсутствием у значительной части новых пополнений строителей трестов профессиональных знаний, навыков и квалификации. Рост объемов строительно-монтажных работ в регионе, а также научнотехнический прогресс в отрасли определяли количественный рост, а также качество подготовки кадров.

PROBLEMS OF TRAINING BUILDERS IN PRODUCTION

IN 1946 – 1970