Проблемы профориентационной деятельности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Автор: Зимогорова Ирина Сергеевна, Сафонова Анна Никитична

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181711

IDR: 142181711

Текст статьи Проблемы профориентационной деятельности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Большинство исследований современной ситуации в российской средней школе, за последние 5-10 лет, проведенных как среди учащихся, так и среди педагогов, позволяют констатировать кризис системы профориентации молодежных возрастных групп. Специалисты отмечают дефицит современных знаний в области формирования профессиональных карьер молодежи, отсутствие в школах современных методологий и эффективных практик, способствующих оптимальному профессиональному выбору старших школьников.

Между тем происходят серьезные, а иногда революционные изменения в технологическом базисе общественного производства в структуре производственной деятельности, на рынках труда. На фоне очевидных изменений в структуре профессиональных ориентаций и трудовых намерений людей, сохраняется потребность в "старых" профессиях, но также появляются и новые. Вследствие разных скоростей изменений в различных секторах общественного производства возникают социальные напряжения. Экономисты говорят о дисбалансе спроса и предложения на рынке труда, социологи – о конфликте мотивов выбора профессий.

Санкт–Петербург в этом смысле не является исключением из правил. В различных отраслях экономики и городского хозяйства фиксируется острый дефицит ряда профессий и некоторых категорий специалистов, а безработица носит структурный характер. На этом фоне предпринимаются попытки реанимировать некоторые устаревшие модели профориентационной работы, не соответствующие подчас новым условиям труда и представлениям молодых людей об ожидаемом качестве трудовой жизни и от того не эффективным. С этой точки зрения, разработка новых инструментов профориентации, стимулирующих трудовой выбор, эффективный как с экономической, так и социальной точки зрения, наряду с адаптацией и использованием прошедших испытание временем традиционных методов, является актуальной и требующей объективного изучения задачей.

Анализируя ситуацию, специалисты обращают также внимание на то, что после того как решение основных задач по профессиональной ориентации было возложено на структуры Министерства труда и социального развития, снизилась роль и активность российской системы образования, которая во многом сняла с себя ответственность за самоопределение выпускников и подготовку их к выбору профессий, профессиональному обучению и реальному трудоустройству1 . Это усугубило кризис не только в силу того, что никто кроме системы образования не осуществляет ранний старт и влияние на профессиональные карьеры, но и из–за того, что это ограничило возможность изучения и привлечения передового международного опыта, который во многом формируется и тестируется в системах образования.

В результате школьная молодежь практически не готовится к эффективному вхождению в жесткие условия современного рынка труда. В последние годы акценты сместились с профориентации учащейся молодежи на содействие трудоустройству, реакцию на потребность в профессиональном переобучении, профориентации и психологической поддержке взрослых людей, потерявших работу и не нашедших своего места в новых условиях рыночной экономики. Все это и обуславливает кризис, особенно в системе школьной профориентации.

Именно в этой связи, необходимость проведения качественной и крупномасштабной профориентационной работы с молодежью была осознана государственными служащими и специалистами, занимающимися трудовыми ресурсами.2 Доказательством этому является и проведение настоящего исследования.3

Представляет серьезную проблему также то, что кризис системы профориентации породил соответствующий кризис научных исследований. Уменьшилось число дискуссий и публикаций по этим вопросам, снизился интерес специалистов к данной проблематике, мало по- настоящему этапных научных достижений которые могли бы помочь практике решать ее проблемы эффективно. Одним из проявлений кризиса науки в этой области является во многом случайный и часто бессистемный подход к выбору исследуемых тем и проблем, который не столько диктуется практикой, сколько профессиональными интересами ученых, которые были подчас сформированы в прежних условиях, и часто не отражают новые явления и проблемы труда.

Описание исследования

Признание актуальности проблемы для нашего города, важнейшей роли школы, как института профориентации, и наличия противоречий между потребностями практики и возможностями действующих инструментов и институтов профориентационной работы их удовлетворить, позволяет сформулировать цели и задачи исследования.

Основной целью проведенного комплекса исследований являлось изучение ситуации и выработка рекомендаций, повышающих эффективность воздействия образовательных учреждений Санкт–Петербурга на процессы привлечения молодежных возрастных групп в отдельные отрасли экономики Санкт-Петербурга. Для достижения целей настоящей работы необходимым являлось решение ряда задач:

-

1. Анализ систем профориентации.

-

2. Анализ предшествующей ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга.

-

3. Анализ рынка труда Санкт-Петербурга со стороны предложения.

-

4. Анализ перви чных установок выбора профессии.

-

5. Анализ социальных ожиданий объекта исследования. Изучение направленности влияния референтных групп.

-

6. Изучение влияния СМИ.

-

7. Разработка базовых рекомендаций по мероприятиям.

Решение перечисленных задач осуществлялось в ходе массового опроса школьников старших классов общеобразовательных школ Санкт–Петербурга; в процессе проведения дискуссий в формате фокусных групп с учащимися школ, средних профессиональных заведений, учителями и родителями школьников; в процессе опроса экспертов, представляющих работодателей, сотрудников территориальных органов управления и специалистов, а также посредством кабинетного исследования, мониторинга и контент-анализа публикаций в средствах массовой информации.

-

В результате проведенного исследования, были отмечены следующие особенности формирования профессиональных ориентаций учащихся средних учебных заведений.

Контекст процесса профессионального самоопределения

Как показал комплекс исследовательских мероприятий, именно в условиях сохраняющейся диспропорции спроса и предложения на рынке труда города проходит процесс социализации учащихся выпускных классов, включающий, в первую очередь, профессиональное самоопределение.

В ряде кластеров народнохозяйственного комплекса города, особенно в ряде промышленных отраслей, сохраняется острый дефицит трудовых ресурсов на некоторые виды профессий. В ходе экспертного опроса ра-ботодателей4 было замечено, что особенно это касается автомобилестроения, электроэнергетики, атомной и теплоэнергетики, строительства, морских перевозок, лесной промышленности. Напротив, есть определенный избыток подготовленных специалистов и рабочих в других отраслях, преимущественно относящихся к сфере торговли и услуг.

Сотрудничество работодателей и институтов профориентации, включая средние общеобразовательные учебные заведения, оценивается как недостаточно эффективное. Исследование показало, что контакт с работодателями осуществляется, в большинстве случаев, только на этапе получения среднего специального или высшего образования, когда принципиальный выбор профессионального направления уже сделан. Знакомство с реальным процессом трудовой деятельности не всегда соответствует ожиданиям учащихся, и, в том числе, этот поздний контакт является одной из основных причин работы не по специальности в дальнейшем.

Случаи налаженного взаимодействия между школами и работодателями редки, ознакомление с характером и условиями труда на производствах в форме стажировок, выездов на «места» и т.п. не обеспечивается в массовом порядке. Иначе говоря, поиску форм эффективного участия работодателей в подготовке школьников к сознательному выбору профессии, необходимо уделить пристальное внимание.

Отдельная сложность заключается в инерционности образовательной системы и включенных в нее институтов профессиональной ориентации. Образовательная систе- 4 Экспертный опрос проводился среди сотрудников крупных промышленных предприятий различных секторов экономики («Арсенал», «Балтийский завод», «Северная верфь», «Балтика» и т.д.), а точнее экспертов высококвалифицированного управленческого труда, определяющих политику формирования кадрового состава на предприятии, это, как правило, директор/ заместитель директора по персоналу, начальник службы/отдела по персоналу. Разработка методики данного этапа комплекса исследовательских мероприятий включало схему интервью на основе открытых вопросов.

ма реагирует на изменения экономических отношений и появлению новых форм взаимодействия на рынке труда и модернизируется, однако недостаточно быстро, чтобы дать полезные знания учащимся. Обновление методической базы систематически отстает от быстро развивающихся социально-экономических реалий.

В частности, мало изучаются и недостаточно используются современные знания и технологии в сфере профориентационной работы. Разработкой методик занимаются отдельные институты, не объединенные в систему и не имеющие регулярного взаимодействия с акторами рынка труда.

Между тем, масштаб и острота проблемы не получают должного отражения в деятельности институтов социализации, городских законодателей, в дискуссиях политиков и общественных деятелей, в работе городских СМИ. Дефицит информации имеет два проявления:

-

• В информационном поле города мало публикаций и/или объявлений о возможностях, которые предоставляют производственные отрасли экономики. Редки статьи, в которых описываются условия труда, карьерные перспективы, возможности личностного развития на том или ином предприятии города. Так, за апрель – август 2006 года в газетах города было всего опубликовано менее 200 сообщений, которые в той или иной степени затрагивают вопросы рынка труда. Практически все сообщения опубликованы на одном сайте и в двух газетах.

-

• Обсуждения по проблемам профессиональной ориентации ставят, по большей части, прикладные задачи; теоретических работ фундаментального характера, в которых предлагалась бы комплексная программа модернизации профориентационной работы, системно объединяющая усилия территориальных органов управления, работодателей, специалистов, родительских объединений и коллективов образовательных учреждениях, фактически нет.

-

• Сами средние образовательные учреждения не располагают данными, достаточными для налаживания эффективной системы информирования учащихся о тенденциях развития рынка труда, перспектив и возможностей, которые будут открываться в ближайшие годы. Получение и доступ к информации о ситуации на рынке труда затруднен, так как школы не располагают базами данных, не всегда предоставляют возможности доступа к соответствующим Интернет–сайтам, на которых можно найти необходимую информацию. Школа, как правило, не располагает полной и обновляемой информацией о номенклатуре профессий, содержание деятельности, реальном спросе на рынке труда и т.д.

Тенденции профессионального самоопределения учащихся Личностные характеристики

При анализе социальных ожиданий средних общеобразовательных учреждений в ходе массового опро-са5 было констатировано, что наиболее значимыми личностными характеристиками учащихся средней школы, на данный момент, являются индивидуалистические черты: ориентация на собственное мнение в принятии решений, стремление к независимости и вера в собственные силы и возможности.

Достижение жизненного успеха для современных школьников связано, в первую очередь, с четкой постановкой целей, индивидуальной предприимчивостью, получением качественного образования. При этом ответственность за удачу или неудачу в реализации поставленных целей приписывается самому человеку, субъекту действия.

При высокой ориентации сегодняшних старшеклассников на относительную независимость и самостоятельность своего профессионального выбора, влияние других людей на сам выбор профессии по факту оказывается значимо.

Несмотря на сформированность систем ценностей и социальных предпочтений у значительной части молодежи, наличие жизненных планов, выбор конкретных жизненных стратегий у многих осуществляется спонтанно, под давлением обстоятельств или вследствие воздействия «значимых других». В настоящее время на профессиональный выбор школьников часто оказывает влияние позиция родителей и случайные факторы – советы одноклассников, расположение места учебы или место расположения будущей работы. Это относится, прежде всего, к школьникам выпускных классов. Что касается школьников 8 – 9 классов, то, как показывает исследование, большинство либо еще не приняло решение о будущей профессии либо слабо информировано о ее содержании. Мнение и тех и других сильно зависит от мнения неспециалистов – родителей, одноклассников, друзей, сверстников – у них они предпочитают получать информацию, поскольку в большинстве случаев только эти источники пользуются их доверием.

Современным школьникам в значительной мере присущ социальный оптимизм. Большинство петербургских старшеклассников собираются жить лучше, чем их родители. Поэтому и достаточным уровнем образования большинство опрошенных считают именно высшее образование: как дети из семей, где оба родителя имеют высшее образование, так и те дети, ни один из родителей которых не имеет диплома вуза.

Нынешние старшеклассники ориентированы на долгосрочную стратегию созидания, выстраивания собственного «частного мира», на фундаменте предсказуемости и стабильности профессионального будущего, то есть той части жизненного пути, которая в большей степени зависит непосредственно от них. И высокий социальный статус перемещен для нынешних старшеклассников в области частных достижений, успешности в частной сфере: семьи, карьеры, финансовой стабильности, дружеского общения.

При этом, у многих школьников отмечается противоречие между стремлением к деятельности, которая нравится, даже независимо от уровня заработка, и отсутствием понимания личных склонностей, способностей, возможностей.

Профессиональные предпочтения

«мне кажется, надо было выступить своеобразным координационным центром, соединить концы вот этой разорванной нити. Пригласить сюда этих господ на круглый стол, и представителей школ и училищ. Вот тогда бы они нам сказали, кто в ближайшее время потребуется, а кого не нужно в будущем»

Из текста фокус-групповой беседы («Учителя»)

Одной из главных задач исследования было выявить профессиональные предпочтения молодежи. Наряду с массовым опросом учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга были проведены фокус-груп-повые дискуссии6.

Как показывают результаты исследований, проведенных Агентством Социальной Информации, по сравнению с 2003 годом в 2006 году важным фактом является изменение профессиональных предпочтений и выборов жизненных стратегий у школьников. Предпочтения стали более определенными, разброс в выборе профессий стал меньше.

При выборе профессии, предпочтение отдается специализации, позволяющей в значительной степени варьировать отрасли занятости. Таковыми являются экономическая и инженерно-техническая специализация, при небольшом периоде переподготовки открывающие потенциальный доступ в организации различных сфер деятельности. Таким образом, при выстраивании долговременных жизненных стратегий закладывается возможность компенсировать риск изменений в социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге и/или России в целом.

Факторы, в большой степени влияющие на выбор специальности, связаны с рыночным спросом, гарантиями стабильного дохода и легким поиском места работы.

Из тех, кто уже принял решение о способе, которым будет строить карьеру после завершения образования, большинство собирается работать по найму или открыть собственное дело.

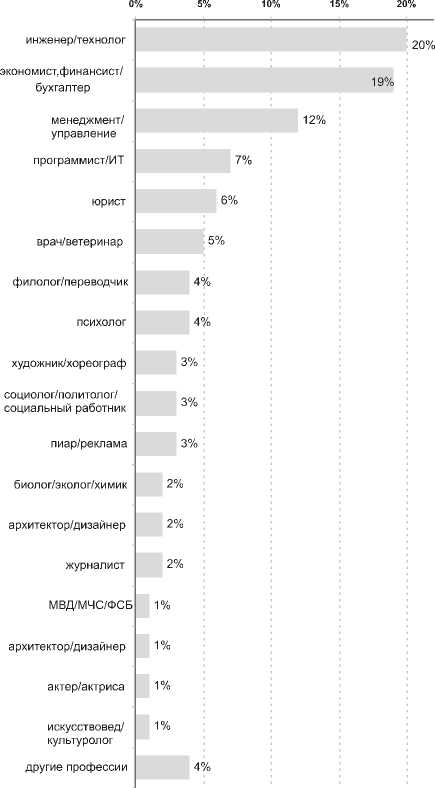

По результатам массового опроса можно констатировать, что большинство сегодняшних старшеклассников выбирают, прежде всего, профессиональные сферы, связанные с экономикой, бизнесом и менеджментом (37%), затем следуют техника, инженерно-технические профессии и информационные технологии (29%). За ними с серьезным отрывом – социально-гуманитарные профессии (19%). Наиболее популярные специальности у школьников – инженер/технолог (20%); экономист/бухгалтер(19%); менеджмент/управление (12%).

Диаграмма 1: Распределение выбора старшеклассников, планирующих учиться в вузах, по профессиональным сферам.

Другие профессии естественные ^ МВД/ФСБ/МЧС экономика/ технические/ менеджмент/ инженерные/ИТ бизнес

29% 37%

медицина/ ветеринания уд исскусство /культура

6% социальногуманитарные 19%

Среди небольшого количества тех, кто собирается работать сразу после окончания школы, преобладают профессии, связанные со сферой обслуживания – продавец, официант, секретарь.

Диаграмма 2. Профессии, предпочитаемые старшеклассниками,%

Наблюдаются существенные изменения в профессиональных предпочтениях старших школьников: резко снизилась популярность еще несколько лет назад сверхпопулярных в молодежной среде профессий программиста (6%), юриста (5%), сотрудника рекламной сферы (3%), дизайнера (2%), журналиста (2%). Возможно, снижение интереса к недавно престижным профессиям связано с перенасыщением рынка специалистами подобного профиля, но могут существовать и более глубинные причины для столь резких изменений, которые требуют дальнейшего изучения.

Вероятно, некоторое сужение спектра профессионального выбора можно объяснить формированием более предсказуемых тенденций и некоторой стабилизацией на самом рынке труда, с одной стороны, и соответственно, более адекватной и реалистичной оценкой его состояния старшеклассниками, с другой. Тогда профессиональный выбор сегодняшних выпускников можно охарактеризовать как более реалистичный – и одновременно, несколько суженный рациональной оценкой профессионального спроса на рынке. Следовательно, можно сделать допущение, что интерес к содержательному характеру профессиональной деятельности у сегодняшних школьников носит скорее инструментальный характер, то есть является инструментальным ресурсом достижения жизненных целей, а не самодостаточной ценностью.

Отмечена тенденция: учащиеся специализированных школ при выборе места продолжения учебы гораздо слабее, чем раньше, ориентируются на профессиональную специализацию базового среднего образования. Для примера: 34% выпускников социально-гуманитарных классов и школ выбирают в качестве дальнейшей специализации менеджмент, экономику и бизнес, 18% инженерно-технические специальности, и только 24% – социально- гуманитарные. Около половины выпускников физико-математических школ выбирают экономику, бизнес, менеджмент и гуманитарные дисциплины. Каждый пятый выпускник эстетических классов собирается работать в технической сфере.

Таким образом, базовая специализация школьного образования, если таковая имеется, не сильно влияет на выбор выпускниками будущей профессии. Данный факт позволяет сделать более широкое допущение. Опыт родителей, которые пережили сложный период адаптации в период трансформации общества, говорит о необходимости накопления ресурса социальной мобильности, обеспечивающего успешную активность в нестабильных социальноэкономических условиях. Социальная мобильность, в частности, состоит из владения несколькими специальностями, а, следовательно, и несколькими образованиями. Таким образом, при получении среднего общего образования в русле одной специализации, и среднего специального или высшего образования – в русле другой, дает возможность как использовать статусный ресурс широкой образованности, так и варьировать собственное позиционирование работника в зависимости от обстоятельств.

Возможные пути выравнивания структурного дисбаланса спроса и предложения на рынке труда

Школа призвана решать и задачи, связанные с подготовкой учащихся к таким видам труда, которые и в Европе, и в Америке, также как в России, кажутся молодым людям непрестижными и тяжелыми. «Профессиональное образование» – зарубежный аналог российскому среднему специальному образованию – кажется молодым людям за рубежом «путем к низкому заработку и низкому социальному статусу». Улучшение имиджа этого труда для учащихся и родителей осуществляется в сотрудничестве заинтересованных сторон, когда мобилизуется целая система льгот для компенсации школьникам «имиджевых» потерь.

Посредничество между школьником, выбирающим профессию, и рынком труда, осуществляемое школой фактически в лице профессионального консультанта – психолога, облегчает процесс принятия самостоятельного решения подростком в условиях лучшего знания, как собственных ресурсов, так и реальной социально – экономической ситуации.

Рост эффективности применяемых консультантами методик связан с изменением самого подхода к работе со школьниками. От измерения способностей мировая практика про-фконсультирования переходит к индивидуальному проектированию жизненного пути школьника, его профессиональной и трудовой карьеры, личностного роста. Российская школа, используя консультантов, постепенно переходит к этой в научном отношении более обоснованной концепции.

В качестве альтернативы в некоторых российских городах при Центрах занятости организованы «выездные профконсультации», когда группа специалистов: психологов, менеджеров, социальных работников посещает школы по приглашению преподавателей и в течение нескольких дней работает с учащимися выпускных классов. Такая форма имеет очевидные изъяны: при дефиците времени и специалистов работа ведется очень формально.

Повышению эффективности профориентационной работы в школе в значительной мере препятствуют незавершенность формирования системы среднего образования с точки зрения соотношения базового и профильного элементов и невысокий уровень возможностей индивидуализации профориентационной работы из-за отсутствия специалистов (и вакансий) и методик работы. Как показало исследование, в настоящее время учебные специа- лизации слабо связаны с последующим выбором профессии. Это означает необходимость осуществления профи-лизации (учебной специализации) на этапе обучения в старших классах, когда выбор делается более осмысленно. Так это делается в других странах, имеющих успешный опыт профориентационной работы.

Поэтому перед всеми заинтересованными сторонами стоит задача модернизации профориентационной работы в школе, формирование у старшеклассников осознанного профессионального выбора, поиска новых интегрированных форм взаимодействия средней школы со службами занятости и предприятиями – работодателями, поиска эффективных путей работы с учащимися выпускных классов, используя новые технологии организации и проведения профориен-тирования и профинформирования школьников.

Практика «выездных профконсультаций» должна подвергнуться серьезному реформированию, но это может быть первая ступень для привлечения подростка к индивидуальной работе с профессиональным консультантом в центре занятости.

Дефицит специалистов для индивидуальной работы с подростками в некоторых зарубежных странах восполняется on-line консультированием. Его плюсом считается возможность подростка выбирать специалиста для про-фконсультации, самостоятельно проходить тестирование (психологическую диагностику способностей), получать информацию о профессиях, то есть самостоятельно совершать «первичный выбор», и обращаться к непосредственной «живой» работе с психологом, уже имея первичное представление о своих профессиональных ожиданиях. Как показывает наше исследование, в глазах школьников онлайн – консультирование может стать важным инструментом их профессиональной идентификации. Но следует заметить, что, как показали наши исследования, российские школьники в большей степени доверяют непосредственному общению, и для совершения осознанного профессионального выбора нуждаются в предметном знакомстве с профессией и в живой работе с профессиональными – консультантами, носителями профессий, представителями работодателей. Таким образом, ряд аспектов выбора профессии и профессионального самоопределения требуют комплексного консультирования, знания о них не могут быть компенсированы исключительно средствами Интернет.

Отдельно следует остановиться на проблемах профессиональной рекламы. Следует обратить внимание на то, что реклама может как сократить дистанцию между вымышленным образом того или иного вида деятельности и реальным его содержанием, так и увеличить. Однако, очевидно, что имиджевая составляющая процесса принятия решения об избираемой молодыми людьми профессии величина постоянная. Поэтому без визуализации и выстраивания образа, в том числе и с помощью рекламных инструментов, трудно обеспечить взвешенное решение. Очевидно, что реклама должна стать предметом серьезной и качественной разработки, основанной на исследованиях.

Заключение

На основе проведенного комплекса исследований можно говорить о необходимости существенных изменений в области социальной политики основных участников рынка труда, ориентированных на решение проблем дисбаланса спроса и предложения на рынке труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевым элементом оптимизации потока молодежи в приоритетные промышленные отрасли экономики является придание существующей проблеме общественной значимости. Вовлеченность участников рынка труда, как работодателей, так и потенциальных работников, решение проблемы структурного дисбаланса спроса и предложения во многом зависит от того, насколько серьезной они считают эту проблему для себя и для общества. Выдвижение данного вопроса на одно из значимых мест в информационном поле города будет способс- твовать нахождению компромисса между интересами отдельных участников рынка и потребностями экономики Санкт-Петербурга в целом.

К мероприятиям публичного характера можно отнести проведение общегородской научно-практической конференции для обмена опытом и обсуждения проблем модернизации профессионального образования старших школьников в средних школах, с последующим изданием материалов конференции; проведение общегородского совещания заинтересованных работодателей, представителей территориальных органов управления и школ по обмену опытом и для обсуждения проблем многостороннего взаимодействия заинтересованных организаций в решении проблем профориентации; проведение научно–практического семинара по проблеме социальной рекламы в области выбора профессий и профессионального самоопределения молодежи. Также необходимо налаживание контактов с государственными структурами городов, как российских, так и в других странах, в которых наблюдается структурный дефицит трудовых ресурсов.

Сегодня успешность стимулирования притока новых работников в промышленные отрасли экономики существенно зависит от фактического изменения условий трудовой деятельности на многих предприятиях города. Позитивные нововведения на предприятиях, соответствующие важным ценностям и устремлениям современной молодежи, помогут согласовать потребности потенциальных работодателей и новых работников.

Как показали результаты проведенных исследований, учащиеся средних учебных заведений слабо информированы о возможностях трудовой деятельности на предприятиях тех или иных отраслей экономики. Вследствие этого можно говорить о необходимости налаживания четкого процесса профориентационной деятельности в средних учебных заведениях, соединяющего взаимодействие с работодателями и информацию, поступающую к школьникам.

Таким образом, для выполнения задачи создания контекста актуальности вокруг вопроса структурного дефицита кадров важным является непосредственное информирование школьников, а также их референтных групп – родителей и учителей – о процессах, происходящих в промышленных отраслях Санкт-Петербурга. Этому могут и должны способствовать специальные городские консультационные пункты – «Центры занятости», объединяющие все доступные сведения о возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики города, располагающие различными методиками профессионального ориентирования, управляющие информационными ресурсами города по профессиональному ориентированию.

При этом важной должна оставаться роль самих средних учебных заведений в работе со школьниками, которая должна концентрироваться на нескольких направлениях, а именно: отражать возможности трудоустройства в городе, с объяснением преимуществ и недостатков того или иного вида занятости, описывать виды профессий, выявлять склонности и способности школьников. Этому процессу должны способствовать стажировки – сотрудничество с предприятиями, посещение школьником 3-5 предприятий на выбор; профориентационные курсы – тренинги с объяснением сути профессий и проигрыванием трудового процесса. В результате чего, после работы со школьными специалистами, в идеале, школьники должны понимать, какие жизненные стратегии им ближе, и какие варианты трудоустройства позволяют им реализовать выбранные стратегии.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что схема мероприятий должна осуществляться в комплексном виде, привлекая к решению поставленных задач и государственные структуры, и заинтересованных работодателей, и средние учебные заведения. Именно системный подход позволит создать новые механизмы взаимодействия на рынке труда, которые в перспективе позволят достигнуть баланса спроса и предложения рабочей силы.