Проблемы совмещения рабочего процесса и обучения взрослых людей, специалистов

Автор: Дуванская М. К., Литвиновская Н. А., Литвиновский А. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 2 (92), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа литературы и проведенного опроса выявлены основные положительные и отрицательные моменты совмещения рабочего и образовательного процессов. Основной упор сделан на образование взрослых людей, подробно рассмотрены психологические проблемы, возникающие при совмещении этих процессов. Анализ результатов социологического опроса приведен в краткой форме, достаточной, однако, для получения выводов. В конце статьи приведены основные выводы и рекомендации.

Непрерывное образование, образование взрослых людей, мотивация к образовательному процессу, рабочий процесс, образовательный процесс, психологические проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14126429

IDR: 14126429 | УДК: 37.013.83:159.99

Текст научной статьи Проблемы совмещения рабочего процесса и обучения взрослых людей, специалистов

Тенденция современного общества такова, что все чаще и чаще людям приходится получать дополнительное образование, дополнительную квалификацию или повышать существующую. Рынок труда постоянно меняется, и возникают новые потребности в профессиях, которые невозможно удовлетворить в течение нескольких месяцев или даже лет. Вместе с тем многие профессии, которые еще недавно являлись высокооплачиваемыми и востребованными, перестали быть таковыми, и люди вынуждены или мириться со снижающимися доходами, или развивать смежные специальности, а иногда и полностью переквалифицироваться. Все это приводит к росту заинтересованности людей в получении второго и последующих образований. Однако если при получении первой профессии образование являлось основной деятельностью студентов, то для взрослого, работающего и семейного человека получение образования – это дополнительная нагрузка: приходится совмещать работу и обучение, что влечет дополнительные психологические нагрузки.

В целом совмещение рабочего процесса и образования рассматривается людьми положительно. Что же касается студенческой среды, то это частое явление [1–3]: по данным Федеральной службы государственной статистики 48 % населения студенческого возраста занимаются той или иной трудовой деятельностью [4, с. 28]. При этом главным мотивирующим фактором для поиска работы студентами остается финансовая независимость, желание иметь свои собственные доходы, однако не в последнюю очередь студенты стремятся получить и опыт работы в своей профессии. Работодатель по-прежнему ориентирован на предоставление места человеку с опытом работы по специальности. Не каждый из работодателей готов проверять профессиональные компетенции выпускников и выращивать кадры под собственные нужды. Совмещение работы с получением профессии для студентов является хорошей возможностью закрепить знания, полученные в вузе, приобрести или укрепить умения и навыки работы, более полно освоить профессиональные компетенции [2]. Кроме того, это дает возможность на заключение договоров целевого обучения и гарантию рабочего места по окончанию вуза.

Однако совмещение рабочего процесса с учебным имеет и ряд негативных моментов. В первую очередь, это дополнительная нагрузка. В зависимости от рабочего графика это может привести к нехватке времени для самостоятельной работы студента, к эмоциональному и психологическому выгоранию из-за сокращения времени отдыха.

В современных реалиях образование человека не заканчивается с получением диплома и присвоением какой-либо квалификации. Зачастую людям приходится постоянно проходить различные обучающие курсы, а часть профессий подразумевает обязательное повышение квалификации не реже определенного периода. Например, все преподаватели вузов обязаны раз в три года проходить различные курсы повышения квалификации. Помимо этого, динамичный рынок труда вынуждает работающих людей менять профессии: иногда осваивать смежные специальности, чтобы стать более универсальным специалистом, иногда полностью менять сферу деятельности. Все это подразумевается в концепции непрерывного образования [5–7]. И в этом также есть как положительные, так и отрицательные стороны. Взрослым, зачастую уже состоявшимся в своей профессии людям приходится снова «садиться за парту». Но к этому моменту у большинства людей есть семьи, дети, рабочее место, и если для студента процесс образования является основным, то для взрослого работающего и семейного человека образование переходит в дополнительную нагрузку. Это требует поиска как временных, так и внутренних ресурсов.

Среди населения с помощью социальных сетей нами было проведено исследование мнения насчет совмещения рабочего и образовательного процесса. В опросе приняли участие более ста человек, проживающих в разных городах России. Выборка осуществлялась случайным образом, ее можно считать репрезентативной. Опрос проводился с помощью как корпоративных сетей некоторых предприятий, так и различных городских групп в социальной сети «ВКонтакте». Все участники отвечали анонимно. Всего было задано девять вопросов, ряд вопросов подразумевал один вариант ответа, были вопросы с несколькими возможными ответами. Часть вопросов были открытыми, люди могли высказать свою позицию, если она, по их мнению, отличалась от предложенных вариантов ответа. После эти ответы анализировались и, если не противоречили или просто дополняли один из вариантов, то включались в него или же рассматривались отдельно.

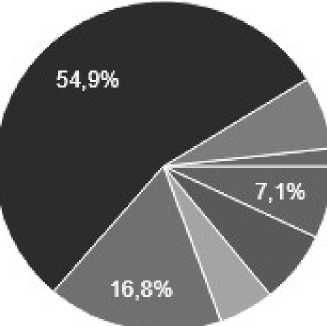

Более половины опрошенных работают больше десяти лет, т. е. это состоявшиеся в своих сферах специалисты. Чуть больше 20 % опрошенных работают менее пяти лет, т. е. являются молодыми специалистами. Суммарная доля неработающих и пенсионеров составила 10,6 %. Остальная часть приходится на людей, работающих от пяти до десяти лет. Иными словами, основное число опрошенных составили трудоспособные граждане. При этом большинство из них – специалисты (54,9 %), часть имеют магистерскую или ученую степень (8,9 %).

Доля людей без высшего образования составила 19,5 % (рис. 1). Именно от этой категории можно было бы ожидать желания продолжить образование. Однако примерно треть из всех, кто не готов продолжить свое образование (6 человек), были именно из этой группы. И лишь 14 % опрошенных из категории специалистов и магистров не готовы к дальнейшему обучению. Два человека из опрошенных, имеющие ученую степень, высказали намерение продолжать образование, однако это слишком малая выборка и выводы по ней нужно делать с осторожностью. Можно предположить, что люди с высшим образованием «привычны» к обучению, это их естественная социальная или психологическая потребность.

Ф среднее ф средне-специальное

Ф средне-профессиональное ф бакалавр ф специалист ф магистр

Ф имею ученую степень

Рис. 1. Распределение опрошенных людей по уровням образования

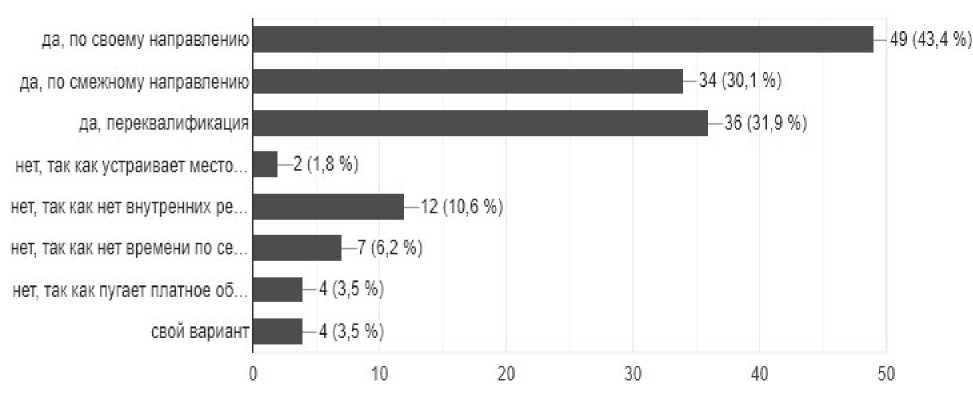

Если говорить о готовности к образованию, то большинство опрошенных выказали желание продолжать обучение (рис. 2). Данный вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа. Все ответы в своем варианте можно отнести к ответу «да» в разных вариациях. Наиболее интересны случаи, когда люди выбирали одновременно и положительный, и отрицательный ответ (таких оказалось три ответа); при этом объяснение своего отказа у людей было разное: страх платного образования, ответственность перед семьей, нехватка внутренних ресурсов. Иными словами, люди осознают необходимость образования, однако признают, что они сами не готовы его продолжить. Вероятнее всего, это частные случаи, а не закономерность. Однако на них все же стоит обратить внимание, т. к. это может оказаться признаком эмоционального выгорания. Или же это более честные ответы, когда люди признают свое нежелание обучаться. Возможно, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос о готовности людей продолжать обучение

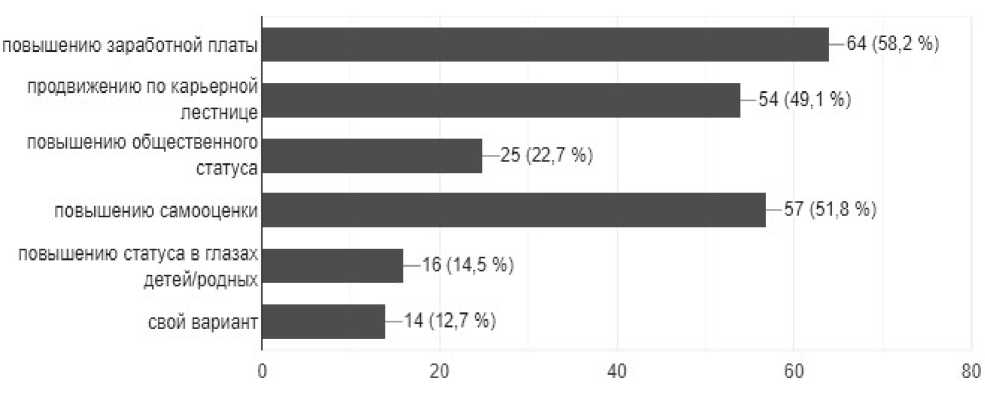

У большинства опрошенных (61 %) есть дети. Казалось бы, наличие детей может оказаться сдерживающим фактором для образования, т. к. придется совмещать не только работу, образование, но еще и родительские обязанности. Однако никакой четкой корреляции между нежеланием продолжить образование и наличием детей не обнаружилось. Более того, среди ответов о мотивации к продолжению обучения были и ответы о повышении статуса в глазах детей / родных (рис. 3). Доля этих ответов составила 14,5 %, что достаточно существенно.

Среди главных мотивов для обучения, конечно же, первое место занимает финансовая составляющая. Большинство из опрошенных рассчитывают, что обучение, в конце концов, приведет к более высоким доходам. При этом нельзя сказать, что это связанно с переквалификацией. Большинство все же предпочли бы развиваться по своему направлению (рис. 2). Однако уже на втором месте среди мотивов выделяется самооценка. И лишь на третьем месте, с небольшой разницей, – вопрос карьерного роста. Здесь следует проанализировать также то, что вопросы оценки со стороны окружающих хоть и набрали значимое количество отметок, все же сильно отстают от самооценки. Роль самооценки в достижении жизненных и профессиональных успехов – одна из наиважнейших [8]. Это указывает на еще одну важную психологическую роль образования взрослых, которую не стоит упускать из вида. Близкое число ответов, связанных с самооценкой и продвижением по карьерной лестнице, говорит о неразрывности двух этих понятий для опрашиваемых

(оба этих варианта отметил 31 человек). В целом можно сделать вывод, что от дальнейшего образования люди ожидают улучшения как материального, так и морально-психологического и общественного состояния. Это говорит о ценности образования в обществе, причем не только как набора профессиональных знаний. И это же говорит о спросе на дальнейшее обучение даже после получения профессии. В обществе есть спрос на обучение взрослых.

Рис. 3. Диаграмма распределения ответов на вопрос о мотивации к обучению

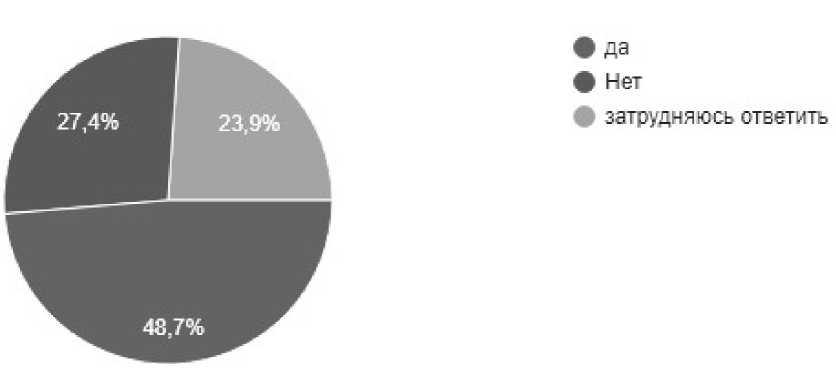

При этом больше половины опрошенных вообще не знают о бесплатных вариантах получения дальнейшего образования (56,6 %), и лишь 33,6 % знают о бесплатных курсах переподготовки, остальные знают о бесплатной возможности обучения в магистратуре в вузах для специалистов и бакалавров. Таким образом, половина из опрошенных не рассматривают возможность бесплатного получения образования. Хотя полностью сменить профессию готовы почти половина респондентов (рис. 4).

Рис. 4. Готовность людей к переподготовке

Здесь может скрываться недовольство людей той сферой деятельности, в которой они работают, неудовлетворенность своим местом в ней, желание попробовать что-то новое, желание получить профессию с большим заработком или более престижную. Это несколько противоречит ответам о готовности к обучению, т. к. о переквалификации писали всего около 32 %. По всей видимости, разница в ответах указывает на то, что в целом есть категория людей, частично удовлетворенных своей профессией. Строго довольны своим выбором профессии 27,4 %. И это никак не связано со стажем работы, т. к. ответы «нет» распределились примерно одинаково в группах с различным стажем. В то же время, лишь четверо неработающих из числа опрошенных ответили, что однозначно готовы к смене профессии. Большинство из безработных затруднились с ответом. Это может говорить о том, что они не работают не из-за профессиональных навыков и не из-за разочарования в профессии. Скорее всего, есть какие-то внутренние или семейные обстоятельства. Вполне возможно и простое отсутствие желания работать и, соответственно, получать новую профессию, проходить обучение. В целом же можно сделать вывод о профессиональной мобильности людей.

Что касается резерва времени, который неизбежно придется искать при совмещении работы и обучения, то большинство людей готовы отказаться от личных увлечений или времени на отдых, и лишь 11,5 % рассматривают вариант поиска резервов в рабочем времени. Это достаточно сильная и здравая позиция, т. к. позволяет избежать профессионального и личного выгорания, ведь долго жить в стрессовой ситуации, когда нет времени на хобби или отдых, человек не может [9, 10]. Такое совмещение образования и рабочего процесса возможно лишь на краткосрочный период.

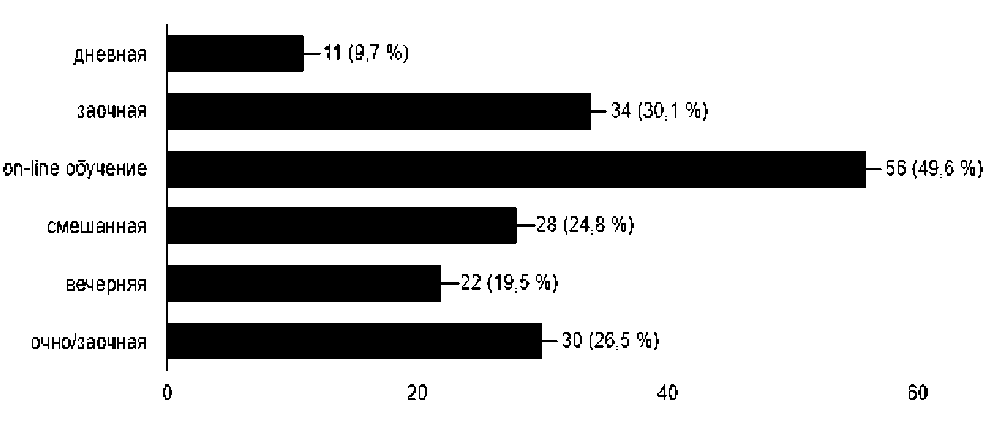

В вопросе о форме обучения почти половина опрошенных выбрали для себя вариант обучения онлайн (рис. 5). Все остальные формы обучения, кроме дневной, распределились примерно поровну. Минимум предпочтений дневной формы как раз и объясняется сложностью совмещения обучения и рабочего процесса.

Рис. 5. Предпочитаемые формы обучения

Однако при обсуждении форм обучения с некоторыми респондентами выявилось, что у людей есть некое недоверие к качеству онлайн-образования. Это связанно с новизной подобного метода. Люди не понимают методику такого процесса. Кроме того, выяснилось, что главную сложность опрошенные видят в контроле за усвоением знаний.

При дополнительной беседе с теми специалистами, кто на данный момент повышает свою квалификацию или проходит переподготовку, получает второе высшее образование в очной форме в вузах, а также образование по программам магистратуры и аспирантуры, выяснилась еще одна психологическая сложность такого обучения. Это связанно со сменой социальных ролей, когда в рабочее время человек может занимать руководящую должность, принимать решения, а в учебном процессе он становится студентом, зависимым от решения преподавателя и выполняет ту работу, которую ему поручают, т. е. становится, до некоторой степени, подчиненным. А при работе в смешанной, разновозрастной группе возникает еще и психологическая проблема непринятия в коллективе. Остальные студенты (аспиранты), младшие по возрасту, не могут воспринимать специалиста как равного, в то же время у самого специалиста возникает психологический дискомфорт. Такую смешанную группу сложно назвать комфортной для всех, и она неизбежно распадается на две подгруппы, хотя и не конфликтующие. Скорее, это две обособленные подгруппы, которые практически не контактируют друг с другом. Однако тут наблюдается еще один некомфортный для взрослого человека момент: в целом у взрослых людей есть определенный психологический страх неправильного ответа, особенно у тех, кто работает преподавателем, учителем или занимает руководящую должность. Принцип быть всегда правым у этих людей выработан профессией. Этим людям особенно сложно обучаться в разновозрастных коллективах. Они могут избегать отвечать перед группой и при этом больше настаивать на индивидуальной работе. Это выражается еще и в том, что такие люди редко задают вопросы по материалу, даже если им не все понятно.

Особенности запросов взрослых людей к образовательному процессу также отличаются от студенческих. Мотивация на обучение у взрослых людей выше, т. к. для них это не навязанное обществом стереотипное поведение, когда образование рассматривается просто как этап жизни, обязательный и неизбежный, а осознано сделанный выбор для достижения конкретных целей [11].

Такая мотивация имеет как положительный, так и отрицательный момент. Сама по себе высокая мотивированность позволяет ответственно относится к процессу обучения, а прагматичный подход предъявляет к программе обучения особые требования. Общая программа обучения взрослых людей чаще приводит к разочарованию, возникает ощущение бесполезной траты времени на изучение тех дисциплин, которые являются общеобразовательными. Разочарованность приводит к тому, что взрослый человек теряет эту мотивацию, какой бы высокой она ни была в начале. Ведь его временной ресурс ограничен, и тратить его на то, что не приносит непосредственной пользы в его профессиональной деятельности, обучающейся не готов. При этом положительные моменты для развития его личности, как правило, не берутся в расчет. Из-за этого возникает потребность в разработке очень конкретных, узкоспециализированных образовательных программ с ограниченным набором компетенций, но более глубокой их проработкой, либо в гибком подходе при обучении [6, 12]. С психологической точки зрения это требует дополнительной проработки мотивации взрослого человека – не с выявлением абстрактных полезных моментов, а с формулированием конкретных указаний, какую именно пользу получит обучающийся [12–13].

Итак, можно сделать следующие выводы:

-

1. Совмещение образовательного и рабочего процессов несет несомненную пользу для студентов: позволяет им на практике усваивать и учиться применять знания, полученные в учебном заведении, расширять свои компетенции.

-

2. Совмещение образовательного и рабочего процессов для взрослых людей – необходимость, т. к. в современном обществе наблюдается большой запрос на непрерывное образование и регулярное углубление и обновление знаний. Люди, не проходящие дополнительного обучения, проигрывают в карьерном росте.

-

3. Совмещение образовательного и рабочего процессов взрослых людей несет определенные психологические трудности и риски, среди которых особенно выделяется нехватка времени. Его приходится отнимать от личного времени и времени на отдых, как следствие, риск эмоционального выгорания из-за резко возросшей нагрузки.

-

4. У взрослых людей высокая мотивированность в обучении, но эта мотивация быстро пропадает, если обучение не соответствует их запросу или ожиданиям от процесса обучения.

-

5. К обучению взрослых людей необходимы индивидуальный подход и гибкий график, что несет дополнительную нагрузку преподавателю. Выходом из этой ситуации могло бы стать дистанционное или смешанное обучение.

-

6. При совместном обучении молодых и взрослых людей наблюдаются сложности их взаимодействия. Это также может привести к необходимости дифференцированного подхода к работе преподавателя. За исключением комфортной атмосферы в группе других рисков это не несет.

-

7. У взрослых людей в значительной мере присутствует страх неправильного ответа. В зависимости от индивидуальных особенностей личности это может привести как к более тщательной подготовке, так и к потере мотивации к обучению. Особенно остро это наблюдается в разновозрастных коллективах.

Список литературы Проблемы совмещения рабочего процесса и обучения взрослых людей, специалистов

- Харченко В. С. Совмещение работы и учебы в вузе: новые практики или новые смыслы // Вопросы образования. 2013. № 3. С. 92–104.

- Пасовец Ю. М. Вторичная занятость студентов как фактор профессионализации и социальной интеграции молодежи // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прог¬ноз. 2019. Т. 12. № 4. С. 183–199. https://doi.org/10.15838/esc.2019.4.64.12.

- Михайлова Н. К., Яркова Т. А. Совмещение учебы студентов с работой – путь к профессии? // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 2. С. 764–774.

- Труд и занятость в России. 2021 [Электронный ресурс]: стат. сб. / Росстат. М., 2021. 177 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2021.pdf (дата обращения: 29.03.2022).

- Колесникова И. А. Концептосфера непрерывного образования: логика и методология изучения // Непрерывное образование в XXI веке. 2016. № 3 (15). С. 124–140.

- Саламатов А. А. Методология и перспективы развития современного непрерывного образования // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2014. № 8. С. 113–124.

- Зайцева О. В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 7 (85). С. 106–109.

- Сиатова М. А. Роль самооценки в достижении жизненного успеха // Национальная ассоциация ученых. 2015. № III (8). С. 103–105.

- Тарасова Т. В., Погбаева А. Д. Анализ особенности соотношений увлечения и профессионального выбора // Вестник Мордовского университета. 2011. № 2. С. 83–85.

- Баталин А. А. Связь качества сна человека и мотивации, организующей деятельность // Вестник Пермского университета. 2013. № 1 (13). С. 124–129.

- Борщева Н. Л., Глухова М. И. Непрерывное образование: различие подходов // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 12. С. 163–165.

- Суйкова О. А. Андрагогические принципы в реализации непрерывного образования взрослых // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2018. № 4 (37). С. 61–68.

- Андреева Н. Ю. Психологические особенности обучения взрослых с учетом различных учебных стилей // Инновационное развитие профессионального образования. 2015. № 1 (07). С. 36–41.