Проблемы стратиграфии верхнесилурийских отложений Тимано-Североуральского региона

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128948

IDR: 149128948

Текст статьи Проблемы стратиграфии верхнесилурийских отложений Тимано-Североуральского региона

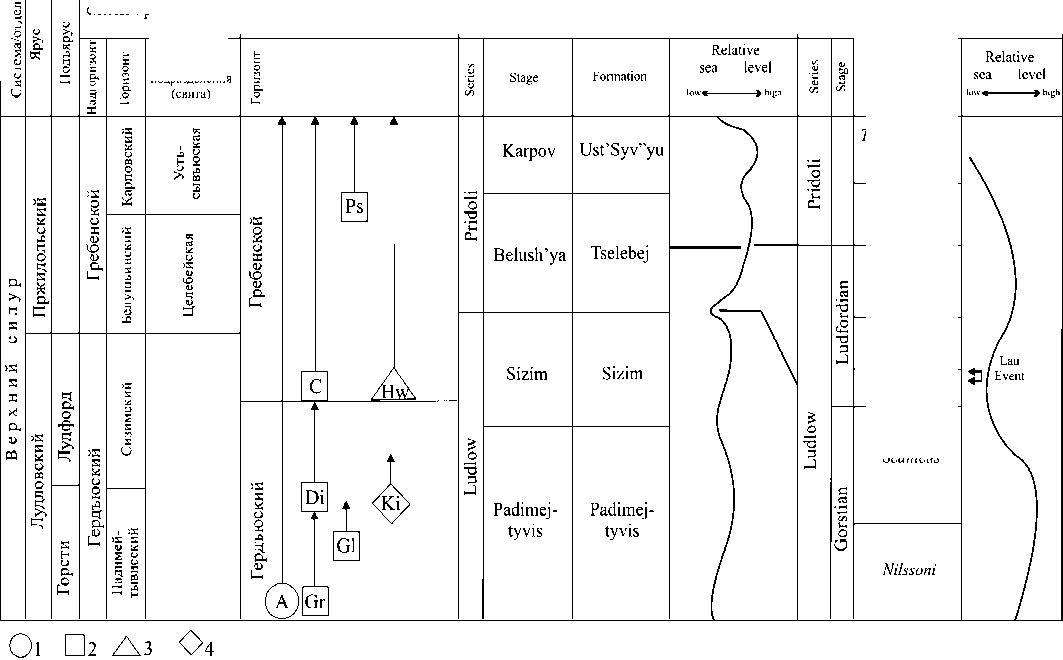

В современной стратиграфической схеме верхнего силура Западного Урала и Тимано-Cевероуральского региона лудловскому ярусу соответствует гердъюский надгоризонт, в составе которого выделяются падимейтывисский и сизимский горизонты, отвечающие одноименным местным свитам. Объему пржидольского яруса соответствует гребенской надгоризонт, состоящий из белушьинского и карповского горизонтов, местными эквивалентами которых являются целебейская и устьсывъ-юская свиты [10, 11]. Таким образом, граница надгоризонтов в этой схеме совпадает с границей лудловского и пржидольского ярусов (рис. 1). Однако результаты изучения остатков позвоночных в отложениях гребенского надгоризонта и данные изотопных иссле- дований показали, что граница между этими ярусами должна быть расположена выше. Впервые это было установлено в разрезах Среднего Урала. Там совместно с типичными гребенскими брахиоподами, датировавшими пржи-дольский ярус, встречаются многочисленные остатки позднелудловских позвоночных [8]. В связи с этим встал вопрос о пересмотре границы ярусов как границы надгоризонтов.

Т. Л. Модзалевская сделала обобщение по истории развития позднесилурийских брахиоподовых сообществ из разных регионов мира [7]. В верхней части гердъюского надгоризонта (сизимском горизонте) Тимано-Севе-роуральского региона ею отмечается небольшое разнообразие родов и видов брахиопод, среди которых доминиру- ет вид Didymothyris didyma (Dalman). А в гребенском надгоризонте наблюдается мощный всплеск развития бра-хиоподовой фауны, отразившийся в резком возрастании таксономического разнообразия (рис. 1). В гребенское время наиболее активно развивались Pseudohomeospira polaris Nikif., Howellella pseudogibbosa Nikif. и Atrypoidea scheii (Holt.), впервые появились такие формы, как Collarothyris canaliculata (Wen.) и ряд его подвидов. Интенсивное развитие брахиопод с образованием множества новых видов автор связывает с проявлением сред-нелудфордского события (Lau Event). Подобное таксономическое соотношение брахиоподовой фауны в разрезах Тимано-Североуральского региона дается Т. М. Безносовой [4], разработав-

Стратиграфическая схема (по Antoshkina et. al, 2000)

International standard

Timan-northern Ural region

Fonnosus

Scanicus

Тимано-Печорский регион (по Модзалевской, 1997)

STANDARD GRAPTOLITE ZONATION

Стратиграфические схемы Урала (1993)

Ultimus-parultimus

Местные подразделения

Transgrediens-lochkovensis

Kozlowskii-bohemicus Leintwar dinensis

Рис. 1. Сводная стратиграфическая схема верхнего силура Тимано-Североуральского региона

1—4 — обозначения отрядов брахиопод: 1 — Atrypida, 2 — Athyrida, 3 — Spiriferida, 4 — Pentamerida. Буквы в знаках — роды брахиопод: A — Atrypella, C — Collarothyris, Di — Didymothyris, Gl — Glassina, Gr — Greenfieldia, Hw — Howellella, Ki — Kirkidium, Ps — Pseudohomeospira

шей биостратиграфическую зональность по брахиоподам силурийских отложений данного региона [5].

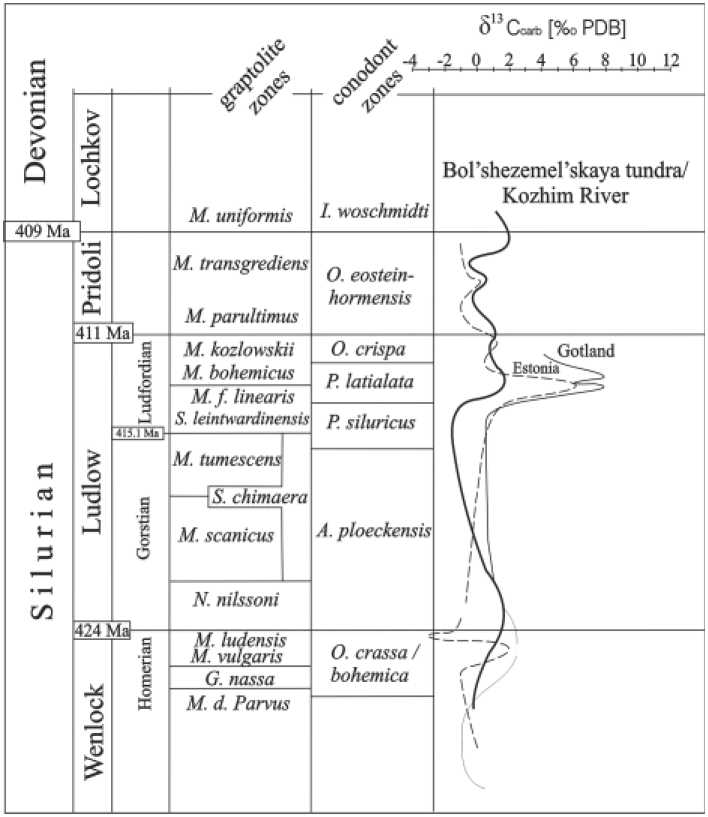

Событийный уровень Lau четко прослеживается в разрезах верхнего силура разных регионов мира [13], а отвечающий ему стратотип находится на о. Готланд (Швеция) [14]. Изотопные данные также отчетливо указывают на глобальное проявление события Lau . Согласно Т. Л. Модзалевской и Б. Вензелю [15], на кривых изотопного состава как углерода, так и кислорода граница гердъюского и гребен-ского надгоризонтов отмечается ярко выраженным пиком (рис. 2), отражающим резкое изменение биохимических характеристик морских бассейнов мира, обусловивших позднелудфорд-ское событие Lau .

Из вышесказанного возникает вопрос, где же в таком случае установить границу между лудловским и пржи-дольским ярусами в разрезах Тимано-Североуральского региона?

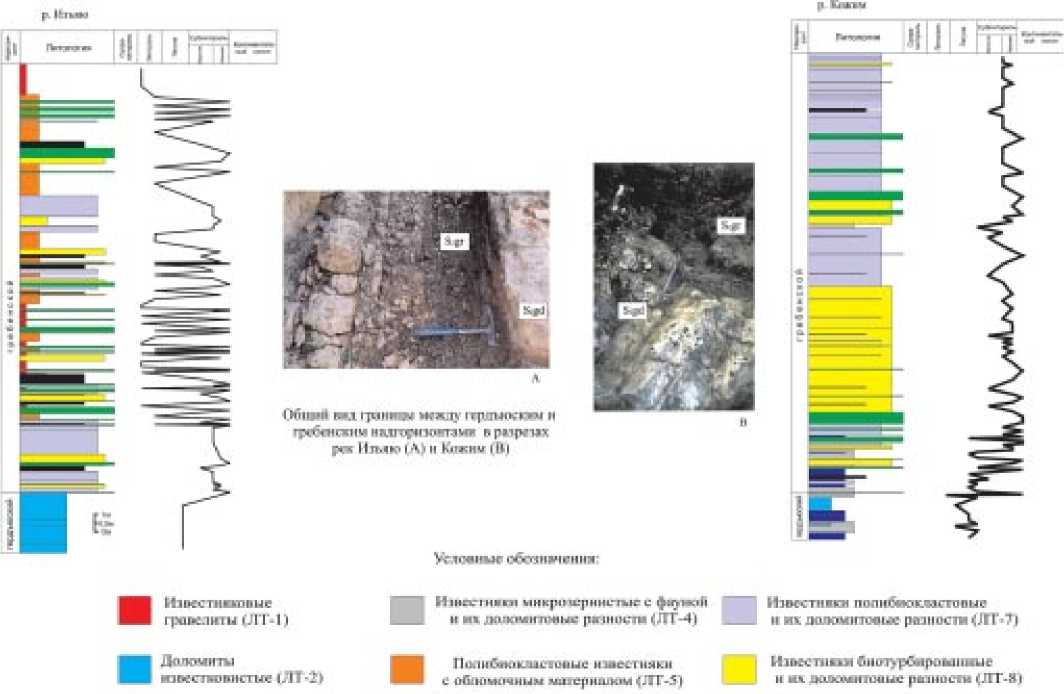

Нами в 2004—2005 гг. проводились полевые исследования верхнесилурийских отложений на рр. Изъяю (южная часть гр. Чернышева) и Кожым (Приполярный Урал), где имеются прекрасно обнаженные и доступные для изучения разрезы. Основное внимание уделялось детальному литологическому описанию пограничных отложений гердъюского и гребенского надгоризонтов в обн. 481 на р. Изъяю (нумерация обнажений по Н. И. Тимонину [12]) и в обн. 236 на р. Кожым (нумерация обнажений по A. И. Першиной [9]). В результате микроскопических (шлифы) и химико-аналитических исследований образцов пород нам удалось выделить основные литологические типы данных отложений [6].

По распределению литотипов в разрезах были построены фациальные кривые и проведена их корреляция (рис. 3). Как видно на рис. 3, на границе гердъюского и гребенского надгоризонтов в обоих разрезах отмечается резкая смена фаций. Мелководные, в данном случае лагунные, серые известковистые доломиты сменяются глубоководными отложениями — темно-серыми, до черных, аргиллитами с редкими прослоями по-либиокластовых известняков и вторичных органогенных доломитов. Смена литотипов подчеркивается цветом пород, наглядно показывающим изменение условий осадконакопления. Таким образом, в начале

Рис. 2. Сводная углеродно-изотопная стратиграфия для верхнего силура (по Modzalevskaya, Vensel [15])

гребенского времени произошло резкое повышение уровня моря в бассейне. На начальном этапе развития трансгрессия в районе гр. Чернышева носила отчетливо неравномерный характер, периоды высокого стояния уровня моря сменялись периодами обмеления, однако в целом трансгрессивная тенденция седиментационного бассейна была устойчивой.

В отобранных нами пробах из отложений гребенского надгоризонта в обн. 481 (р. Изъяю) и 236 (р. Кожым) были определены позднелудловские конодонты Ozarkodina cf. confluens (Branson et Mehl), Oz. cf. excavata (Branson et Mehl), Ctenognathodus? sp., Gen. et sp. indet. 2, 3 (определение П. Мянника) и позвоночные Thelodus sculptilis Gross. (определение Т. Мярсс). Полученные данные позволяют сказать, что в указанных выше разрезах граница между лудловскми и пржидольским ярусами должна располагаться выше границы надгоризонтов. Некоторые исследователи считают, что эта граница проходит внутри целебей- ской свиты [13]. На наш взгляд, границу между лудловом и пржидолом следует проводить выше пачки I [2], так как над ней залегают слои мощностью более 5 м, в которых отчетливо проявляется обмеление морского бассейна. Здесь среди полибиокластовых и мелкообломочных известняков появляются прослои иловых и тонковолнистослойчатых разностей известняков и известковистых доломитов, а в кровле слоев присутствуют маломощные прослои темпеститов, или штормовых брекчий. Однако это предположение требует более обоснованного палеонтологического датирования данного интервала.

Следует отметить, что детальные литолого-палеоэкологические исследования верхнесилурийских отложений и границ между лудловом и пржи-долом ранее в Тимано-Североураль-ском регионе проводились для решения более крупномасштабных стратиграфических, биостратиграфичес-ких и палеогеографических проблем [1—4 и др.]. Уточнение границ стра- 9

Р*еуп»мжжж <ЛТ-6|

11М1беТМЯШ1 ЫШЦЯЖрШжи1 I Ue UJKIHiilbK1 и ля .Гнин1Мн-ПЯ116Е ри IIHZUIH <ЛТ1 I

Арпежаитм 4 ЛТ-9|

Рис. 3. Обстановки осадконакопления в позднелудловское время в бассейнах рек Кожым и Изъяю тиграфических подразделений имеет важное значение в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции для палеогеографических реконструкций, а также для глобальной геологической корреляции. В связи с этим наши дальнейшие литологические и палеоэкологические исследования будут посвящены этим вопросам.

Список литературы Проблемы стратиграфии верхнесилурийских отложений Тимано-Североуральского региона

- Антошкина А. И., Афанасьев А. К, Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала. Сыктывкар, 1989. 16с. (Научные доклады/Коми научный центр УрО АН СССР. Вып. 206).

- Антошкина А. И., Безносова Т. М. Литолого-фациальные особенности гребенского горизонта силура Северного Приуралья//Геология и полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР: (Ежегодник-1975). Сыктывкар, 1976. С. 14-19.

- Антошкина А. И., Безносова Т. М. Связь этапов развития позднеашгильско-силурийской биоты с седиментационной цикличностью//Стратиграфия и палеоэкология палеозоя и кайнозоя Северо-Востока европейской части СССР: Науч. тр./УрО АН СССР. Коми науч. центр. Ин-т геологии. Сыктывкар, 1987. Вып. 62. С. 4-15.

- Безносова Т. М. Биостратиграфия и брахиоподы силура европейского северо-востока России. СПб.: Наука, 1994. 130 с

- Безносова Т. М. Развитие брахиопод в позднем ордовике-раннем девоне на северо-восточной окраине палеоконтинента Балтика: Автореф.... дис. д. геол.-минер. наук. Сыктывкар, 2006. 50 с.