Процесс обучения в информационно-образовательной среде школы

Автор: Шибанова Юлия Валентиновна

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности организации процесса обучения в информационно-образовательной среде школы, определены основные требования к выстраиванию среды, условия для успешной работы в информационном пространстве.

Информационно-образовательная среда, процесс обучения, творческая познавательная деятельность, саморазвитие и самоактуализация учащихся

Короткий адрес: https://sciup.org/148315910

IDR: 148315910 | УДК: 371.3

Текст научной статьи Процесс обучения в информационно-образовательной среде школы

Наличие информационно-образовательной среды вносит изменения в деятельность всех участников процесса обучения. На свойства среды влияет интегративная совокупность личностных черт человека как субъекта деятельности, например мобильность, осознанность, креативность, целеустремлённость, склонность к сотрудничеству, умение взаимодействовать с другими, обращённость к своему внутреннему потенциалу, возможностям выбора индивидуальных средств осуществления деятельности.

Учитель, являясь одним из субъектов образовательного процесса, создаёт информационно-образовательную среду, направленную на организацию процесса обучения, приводящего к достижению поставленных целей. Чаще всего это среда учебного предмета. И здесь педагогу следует помнить о тех характеристиках информационно-образовательной среды, которые обеспечивают эффективность процесса обучения. На первое место выходит требование целостности конструируемой среды. Учитель не просто подбирает методы, технологии, средства обучения, обеспечивающие работу с конкретным фрагментом содержания образования, а создаёт единый дидактико-методический комплекс. Центральным элементом комплекса является учебник. В настоящее время преобладают обычные бумажные учебники, но развитие педагогической науки, НТК-технологий позволяет предположить, что в дальнейшем и электронные учебники займут достойное место в образовательной практике школы.

Итак, учебник (учебное пособие), в котором в большей или меньшей степени представлено содержание фундаментального ядра и разработан аппарат усвоения, является системообразующим элементом дидактико-методического комплекса. От учителя зависит, какой из вариантов учебников он предпочтёт. Этот выбор, во-первых, должен быть педагогически обоснованным, а во-вторых, предопределять, какие ещё ресурсы войдут в комплекс, чтобы обеспечить целостность информационно-образовательной среды. Эти ресурсы должны быть выстроены методически грамотно, раскрывать содержание образования в той же логике, что и базовый учебник, не дублировать, а обогащать и углублять его. Применение каждого элемента дидактикометодического комплекса необходимо рассматривать с точки зрения его педагогических возможностей. Например, ресурсы с одинаковой наглядностью или развивающие однотипные умения надо использовать очень осторожно. Целесообразно, чтобы средства обучения взаимодополняли, взаимообогаща-ли, а не повторяли друг друга.

Следующее требование к выстраиваемой информационно-образовательной среде — эффективная реализация всех этапов дидактического цикла. Элементы дидактико-методического комплекса, который является одной из составляющих информационно-образовательной среды, должны быть направлены на разнообразие учебно-познавательной деятельности учащихся: под руководством педагога или самостоятельной; репродуктивной или творческой; индивидуальной или в группе; в классе или вне его. В совокупности данные виды деятельности обеспечивают успешность обучения на каждом из этапов дидактического цикла. За счёт этого создаются условия для работы как с инвариантным, фундаментальным, так и с вариативным компонентом содержания образования. А вот какие ресурсы необходимо привлечь на каждом из этапов, зависит от педагога. При этом созданная среда оказывается не только целостной, но и полифункциональной.

В настоящее время создано достаточное количество электронных образовательных ресурсов, предметных информационно-образовательных сред. Не все они удовлетворяют основным дидактическим положениям. В них зачастую нарушены принципы научности, доступности, систематичности и системности. Не всегда педагогически оправдано использование наглядности: она может быть представлена в большом количестве, отвлекать внимание ученика, не отражать сути изучаемых явлений и процессов, искажать представление о них. Поэтому в том случае, если педагог планирует использовать готовые электронные ресурсы в процессе обучения, ему необходимо детально ознакомиться с их содержанием и со структурой.

При выстраивании информационно-образовательной среды учителю не следует забывать о субъективной позиции ученика. Современные ИТК-технологии позволяют активно вовлекать учащихся в процесс обучения, дают им возможность управлять собственным образованием. Тем самым обеспечивается саморазвитие и самоактуализация учащихся, развивается критическое мышление, готовность к самосовершенствованию и самообучению на протяжении всей жизни, способность эффективно интерпретировать меняющиеся ситуации и адаптироваться к ним, поэтапно менять первоначально сформированную структуру знаний, продолжать развиваться, т. е. у школьников формируется собственная система знаний, способов деятельности и отношений к окружающему миру и самому себе.

Выстраивание информационно-образовательной среды связано с индивидуальной образовательной траекторией ученика, в которую включены проект, опирающийся на осознанные цели, задачи и смысл деятельности; необходимые ресурсы (внутренние и внешние); содержательный образовательный результат. Это маршрут индивидуальной познавательной деятельности учащихся, осуществляемой в конкретных условиях, связанный с использованием определённых ресурсов и направленный на получение уникального образовательного продукта. Образовательные продукты могут быть интеллектуальными (знания), практическими (освоенные способы деятельности), материальными (результаты деятельности). Это всегда комплексный итог деятельности ученика, обусловленный индивидуальной образовательной траекторией и соответствующий личностным особенностям школьника.

В основе процесса обучения лежит самостоятельная деятельность учащихся. Деятельность связана с внутренней мотивацией, осознанием цели, принятием учебной задачи, приданием ей личностного смысла (в терминах теории деятельности А. Н. Леонтьева), подчинением выполнению этой задачи других интересов и форм занятости, самоорганизацией учебных действий во времени и самоконтролем. Её выполнение требует высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания.

Использование ИТК-технологии в существовавшей веками коммуникации субъект субъект добавляет взаимодействие на уровне субъект интерактивная мультимедийная программа.

По мнению учителей, информационное пространство позволяет в процессе обучения:

-

• стереть границы за счет доступа к информации из лучших библиотек, музеев;

-

• дать возможность слушать лекции ведущих учёных и задавать им вопросы, учиться в виртуальных школах, принимать участие в олимпиадах, научно-практических конференциях;

-

• увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения учебных предметов;

-

• повысить интерес школьников к изучаемым предметам за счёт наглядности, занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления межпредметных связей;

-

• совершенствовать научную организацию учебного труда;

-

• усилить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического мышления;

-

• активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение предметов в сети при помощи интернет-конференций, на форумах, в чатах, оперативное получение подсказок);

-

• раскрывать способности и интересы учеников;

-

• развивать инициативу школьников;

-

• знакомиться с широким кругом актуальных проблем действительности;

-

• осуществлять подготовку к жизни в условиях информационного общества, создавать установку на непрерывное образование в течение жизни;

-

• использовать бесплатные образовательные ресурсы и эвристические программы информационно-образовательного пространства.

Процесс обучения в информационно-образовательном пространстве связан с овладением учащимися ключевыми компетенциями. В этом случае результат образования — не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально значимых ситуациях, т. е. к компетенции. Они характеризуются совокупностью взаимосвязанных знаний, практических и когнитивных умений, отношений, связанных с предметом деятельности, которые позволяют выполнять целенаправленные и результативные действия с ним; это сплав традиционных знаний, умений и навыков с личностными особенностями школьника, с его самоосознанием, рефлексией в ходе деятельности. Успешность учащегося связана с решением той или иной проблемы, задачи.

В целом процесс обучения в информационно-образовательной среде предполагает реализацию двух групп дидактических условий, которые в совокупности обеспечивают его эффективность. Эти условия характеризуют и традиционный процесс обучения. Но в том случае, когда ученик рассматривается как субъект учения и объект преподавания, данные условия остаются желаемыми. При работе в среде их игнорирование не позволяет эффективно использовать новые возможности, т. е. обучение останется на прежнем уровне.

Первая группа условий является более общей. Она определяет сущностные черты рассматриваемого процесса обучения:

-

• опора на субъективный опыт учащихся;

-

• использование открытых (с неопределённым заранее результатом) и закрытых (с заранее запланированным ответом) учебных заданий;

-

• использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки проблемы (введение в задание), так и для её непосредственного решения;

-

• организация деятельности школьников в информационнообразовательном пространстве с целью выработки умений работы в условиях неопределённости.

Для организации процесса обучения в информационно-образовательной среде особенно важно, что для получения результата необходимо не только иметь разнообразную информацию, но и уметь работать с ней, ясно осознавая собственные цели, выбирая или находя соответствующие знания, организуя как самостоятельную, так и коллективную поисковую деятельность. Ситуация неопределённости ставит процесс самоопределения учащегося в условия бесконечного выбора путей, альтернатив и возможностей. Умение принимать решения, связанные с выстраиванием последовательности действий к достижению цели на основе преобразования исходной информации, особенно важно, так как является базовым для успешной работы в информационном пространстве.

Вторая группа условий может быть реализована только при выполнении условий первой группы:

-

• преобладание самостоятельной познавательной деятельности учащихся;

-

• использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятельности в различных сочетаниях;

-

• возможность создания учениками собственного индивидуального образовательного продукта. Это может быть свой способ решения, своё видение проблемы и т. д. Он необязательно будет оптимальным. Ученик должен иметь право на ошибку;

-

• целенаправленное развитие познавательной, социальной, психологической рефлексии учеников;

-

• использование технологий, позволяющих организовать внутреннюю, т. е. субъективную, оценку деятельности учеников;

-

• организация презентаций и защиты своих работ.

Используемые методы и технологии обучения соответствуют деятельностной части компетенций, т. е. направлены на приобретение опыта обращения со знаниями, их целесообразного применения. В результате повышается вероятность проявления и развития личностных черт, необходимых для эффективной деятельности в рамках той или иной компетентности. Необходимо сформировать совокупность аксиологических предпочтений, включающую когнитивный и эмоционально-ценностный аспект отношений субъектов друг к другу, к своей деятельности (в том числе к познавательной), ответственность за свои поступки и многое другое.

Преобладающими являются методы, которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют ему самому искать и осознавать подходящие именно для него способы решения жизненных ситуаций. На одно из первых мест выходят личностные качества, позволяющие человеку быть успешным в обществе. Всё чаще в процессе обучения применяются различные варианты обучения в сотрудничестве. Основные идеи, на которых строится такое обучение, — общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Индивидуальная самостоятельная работа каждого ученика является основной частицей коллективной деятельности. А результат, полученный каждым школьником, вбирает в себя результаты других членов группы. Преимуществами активных, а также групповых и коллективных методов обучения являются:

-

• развитие положительной самооценки, толерантности и эмпатии, понимания других людей и их потребностей;

-

• приоритетное внимание к развитию умений сотрудничества, а не конкуренции;

-

• обеспечение возможности для учащихся и учителей признавать и ценить умения других, тем самым получая подтверждение чувства собственного достоинства;

-

• развитие коммуникативных умений;

-

• поощрение новых идей и творчества.

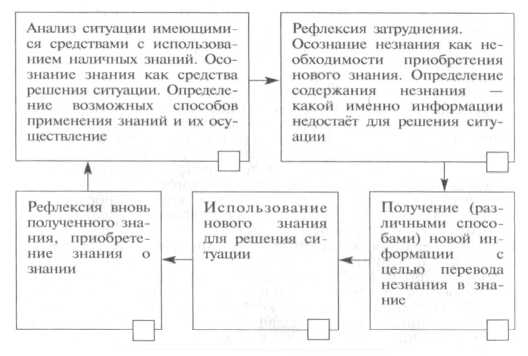

Процесс обучения задаёт актуальную для работы в информационнообразовательной среде последовательность этапов при столкновении с неизвестным, представленную на схеме 1.

Схема 1 — Этапы творческой познавательной деятельности

Начинаясь с анализа ситуации и заканчиваясь осознанием нового знания, эта последовательность действий субъекта циклично повторяется вновь и вновь. Наиболее существенные различия (по сравнению с традиционным процессом обучения) существуют на третьем этапе — получение новой информации более эффективно можно осуществить при работе в информационно-образовательном пространстве.

Как видно из вышеизложенного, ученик в процессе обучения в информационно-образовательном пространстве предстаёт как активный субъект, что возможно только при наличии у него цели собственной деятельности. Происходит переориентация обучения с конечного результата на сам процесс оперирования информацией учеником, осознания им способов деятельности и значимости для него самого процесса учения, т. е. на первый план выходят смыслы и мотивы учебной деятельности. Для учителя объектом управления становится не ученик, а целостная учебная ситуация; цель такого управления состоит в развитии сущностных сил ученика и предупреждении тупиков развития, что предполагает демократический, поощряющий стиль руководства, поддержку личной инициативы ученика, открытость личности учителя, установку на сотрудничество, выдвижение на первый план смыслов и мотивов учебной деятельности.

Содержание образования в процессе обучения в информационнообразовательном пространстве меньше делится по учебным предметам, так как в самом пространстве данный принцип неприемлем. Это соответствует как современным тенденциям научного знания (биохимическая физика, физическая химия, биоэтика, нанотехнологии), так и идеям компетентностного подхода. Поэтому в настоящее время так важна дидактическая и методическая разработка нового содержания образования с учётом существующей практики.

Ключевым становится понятие «ситуация», в рамках которого и организуется деятельность учения. Ситуация — это фрагмент бытия, порождающий определённую форму активности. Это — единство человека и его окружения. Субъект (или группа) включён в структуру ситуации в единстве внутренних условий своего существования (мотивационно-оценочного, когнитивного, рефлексивного и других компонентов). Именно это создаёт основу многооб- разных отношений человека к действительности, вступив в которые он не просто подчиняется существующему миру, но и воплощает в нём самого себя. Совокупность обстоятельств жизни и деятельности человека представляет собой функциональное единство, которое включает разнородные элементы среды, отношения, самого субъекта жизнедеятельности со своими интересами, требованиями и возможностями, объединяющего их в целостность. Субъект способен распоряжаться собственными внутренними и внешними ресурсами, выстраивая тем самым необходимые ему отношения с действительностью. Каждая ситуация предполагает особую позицию субъекта, соответствующий опыт, пути и способы выхода из неё. Ситуация — это сложнейшая система активности субъекта и одновременно результат этой активности, наполняющая его жизнь предметным содержанием и смыслом.

При организации процесса обучения в информационно-бразовательном пространстве необходимо учитывать и специфические негативные последствия, возникающие именно из-за лёгкости получения информации, из-за возможности немедленно и образно увидеть результаты своих действий.

Одной из наиболее серьёзных проблем, которые возникли в результате доступа к богатству информационно-образовательного пространства, является заимствование и использование учениками информации без её осознания.

Задачей учителя является не опознание таких работ, а организация процесса обучения с опорой на существующие интернет-ресурсы.

Ещё одной проблемой, тесно связанной с указанной выше, является огромный объём непроверенной, неточной, иногда заведомо ложной информации в Интернете. Для её опознания требуется развитие критического мышления, способность соотносить уже имеющиеся знания с новой информацией, готовность к серьёзной аналитической работе.

Другими, не менее существенными проблемами становятся формирование сетевого «квази-языка», слабая способность к концентрации внимания, неспособность к эмпатии (сопереживанию), неустойчивое самосознание, недостаточное развитие абстрактных представлений и многое другое. Эти проблемы ещё требуют своего изучения и решения. Однако уже сейчас ясно, что процесс обучения в информационно-образовательном пространстве обладает значительными возможностями повышения эффективности образования.

Список литературы Процесс обучения в информационно-образовательной среде школы

- Богуславский М.В. Инновационный потенциал разработки теории содержания образования и образовательных технологий. - М.: ИТИП РАО, 2008.

- Макотрова Г.В. Интернет-технологии в формировании учебно-исследовательской культуры учащихся профильных классов / под общ. ред. проф. И.Ф. Исаева. -Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.

- Кулешова Г.М. Содержание и организация индивидуальной деятельности учащихся в дистанционном обучении. - М., 2009.

- Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. - М.: Школа-пресс, 1994.