Процессы меланоидинообразования в этанольных системах моносахарид - ариламин - медь (II)

Автор: Черепанов Игорь Сергеевич, Сергеева Кристина Александровна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ

Статья в выпуске: 3 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований по изучению закономерностей меланоидинообразования при взаимодействии D -глюкозы и D -ксилозы с п -аминобензойной кислотой (ПАБК) в кислых спиртовых средах; особенностью выбранных тройных систем является, во-первых, наличие малоактивного аминокомпонента бензольного ряда, во-вторых, присутствие каталитических количеств биогенного металла. Закономерности формирования структуры меланоидинов из подобных систем практически не изучены, при этом для них прогнозируются важные биологические свойства, что требует исследования кинетики реакций и разработки методик их направленного синтеза. Изучение проводилось синтетическими методами в совокупности с методикой отбора проб со спектрофотометрической регистрацией и привлечением ИК-спектроскопии. На основании анализа электронных спектров показано более интенсивное меланоидинообразование в случае реакции с D -ксилозой, что может быть связано как со стерическими факторами, так и со способностью альдопентоз давать на промежуточных стадиях более реакционно способные интермедиаты по сравнению с альдогексозами. Подтверждена ускоряющая роль ионов меди (II) в качестве комплексообразующего центра, катализирующего как образование, так и распад промежуточных продуктов реакции на разных стадиях, наряду с этим ускоряющее действие заметно проявляется, начиная с концентраций ионов меди около 60 мг/л, в то же время степень хелатирования меди (II) конечными продуктами относительно низкая. Отмечен эффект растворителя, в частности влияние этанола на характер амино-карбонильных взаимодействий, проявляющееся в усилении тенденции углеводов к рециклизации, что также, вероятно, ускоряет процессы меланоидинообразования. Установлено, что процент параллельно протекающих процессов прямой деструкции углеводов (карамелизации) в выбранных условиях незначителен, это позволяет на базе проведенных исследований разработать методики синтеза целевых меланоидиновых продуктов.

D-глюкоза, d-ксилоза, п-аминобензойная кислота, этанольные среды, медь (ii), меланоидинообразование, карамелизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14295016

IDR: 14295016 | УДК: 664.11:547.97 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-3-526-532

Текст научной статьи Процессы меланоидинообразования в этанольных системах моносахарид - ариламин - медь (II)

Амино-карбонильные взаимодействия являются основой группы биологически важных процессов пищевой технологии известных как меланоидинообразование и изучаются в различных аспектах уже более ста лет, при этом происходит постоянное появление и последующее развитие новых направлений исследований, позволяющих существенно расширить как теоретические, так и прикладные представления о закономерностях формирования структуры и свойствах меланоидинов. Одним из таких направлений является сформировавшееся в 60-х гг. XX в. изучение сахар-аминных реакций в присутствии ионов биогенных металлов. К настоящему моменту получены данные как по кинетике взаимодействия, так и по структуре промежуточных и конечных продуктов, в то же время разными авторами зачастую представляются противоречивые выводы. Кроме того, большинство опубликованных работ посвящены исследованию меланоидинообразования в модельных водных системах на основе углеводов и алифатических аминокислот, в связи с чем представляется интересным изучить поведение сахар-аминных систем в присутствии ионов металлов в неводных средах, выбрав вместе с тем биоактивные ароматические амины в качестве реагентов, на основе которых могут быть синтезированы меланоидиновые продукты с ценными физиологическими свойствами.

Материалы и методы

Реагенты для исследований применялись марок "ч.д.а." и "х.ч.", в качестве растворителя использовался неабсолютированный этанол, эксперимент проводился нагреванием этанольных систем углевод – ПАБК эквимолярного состава (0,002 моль, 62–96 % EtOH, 80 °С) в присутствии ионов меди (II), при этом во всех реакционных системах создавалась концентрация С(Cu 2+ ) = 100 мг/л, кроме изучения зависимости А = f (C Cu ). Термостатирование проводилось в колбах с водяным обогревом и обратным холодильником [1], через определенные промежутки времени отбирались микропробы (0,2 мл), которые разбавлялись в мерных колбах, в кварцевых кюветах регистрировались спектры поглощения в УФ- и видимой областях спектрального диапазона (спектрофотометр СФ-2000, l = 1 см). ИК-спектры твердых образцов, выделяемых из реакционных систем, снимались в таблетках KBr (1 : 200) на ИК-Фурье спектрометре ФСМ-2201, количественное определение меди в твердых образцах проводилось на рентгено-флуоресцентном спектрометре "Спектроскан МАКС-GV".

Результаты и обсуждение

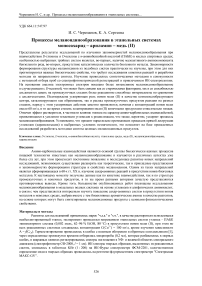

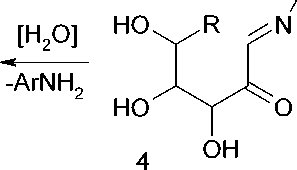

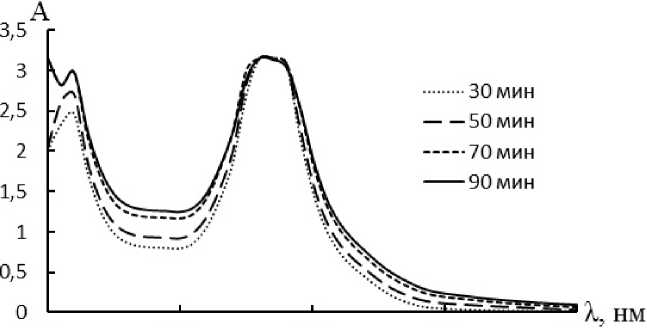

Визуальные наблюдения показывают заметное протекание "браун"-реакций уже через 50 минут после начала эксперимента, тогда как не содержащие ионов меди углевод-аминные системы не дают окрашивания даже при нагревании в течение двух часов [1]. Электронные спектры, снятые при изучении реакций в системе D -глюкоза – ПАБК – Cu(II), показывают нарастание интенсивности поглощения как в УФ-области (рис. 1), так и в видимой части спектра (рис. 2).

Рис. 1. Спектры поглощения реакционной системы на основе D -глюкозы в УФ-области, снятые при различной продолжительности термостатирования

Fig. 1. Absorption UV-spectra of reactive D -glucose-containing model system recorded at various heating duration

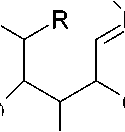

Рис. 2. Спектры поглощения реакционной системы на основе D -глюкозы в видимой области, снятые при различной продолжительности термостатирования

Fig. 2. Absorption visible spectra of reactive D -glucose-containing model system recorded at various heating duration

Характерное для конечных стадий меланоидинообразования поглощение при длинах волн около 420 нм усиливается с ростом продолжительности термостатирования и кроме того, с увеличением содержания ионов меди (II) в растворе (таблица), причем заметное ускорение наблюдается при концентрациях Cu 2+ около 60 мг/л и выше.

Таблица. Изменение оптической плотности в зависимости от концентрации меди (II) Table. Optical density as function of copper (II) ions concentration

|

C Cu , мг/л |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

120 |

|

A 420 ( t = 70 мин) |

– |

– |

0,010 |

0,014 |

0,015 |

0,030 |

|

A 420 ( t = 90 мин) |

– |

– |

0,012 |

0,020 |

0,027 |

0,040 |

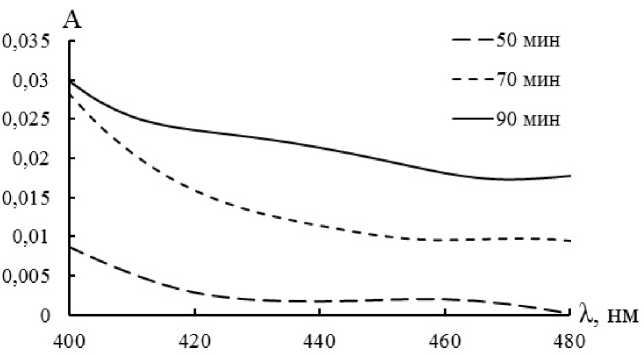

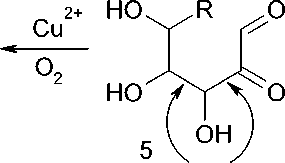

Общая схема процессов взаимодействия альдоз ( R ≡ –H, –CH 2 OH)

с ариламинами в кислых

этанольных средах может быть представлена в следующем виде:

ArNH 2

+

H

HO

HO

OH

OH

degradation products

H + N-Ar

2+

Cu

+

-H

H Ar

HO R N

T Cu2+

HO O

OH H

O 2

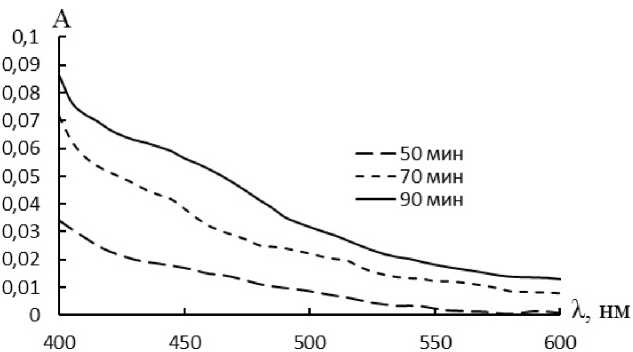

Альдоза (1) при первичном взаимодействии образует гликозиламин, находящийся в равновесии с протонированным основанием Шиффа (2), при этом предполагается, что этанол в системе способствует образованию реакционноспособных открытых форм углеводов, чем и объясняют его ускоряющее действие [2]; далее, вероятно, происходит развивающая процесс координация ионов меди (II) с последующим окислением енаминольных комплексов (3 → 4) и элиминированием амина, приводящим к образованию альдозона (5) [3, p. 294]. Дальнейшие превращения продолжаются ретро-альдольным распадом по связям, указанным на схеме стрелками, который, возможно, также координативно катализируется ионами меди (II). При проведении реакции с D -ксилозой в качестве субстрата отмечается более интенсивное протекание процессов (рис. 3, 4), нежели с D -глюкозой.

200 250 300 350 400

Рис. 3. Спектры поглощения реакционной системы на основе D -ксилозы в УФ-области, снятые при различной продолжительности термостатирования

Fig. 3. Absorption UV-spectra of reactive D -xylose-containing model system recorded at various heating duration

Как видно из рис. 3, образование неокрашенных продуктов ранних стадий меланоидинообразования (λ = 290 нм) к моменту первого отбора проб практически заканчивается, в то же время интенсифицируется образование (рис. 4) окрашенных продуктов (λ = 420 нм). Более четко поведение изученных систем отражается изменением во времени отношения значений поглощения, характеризующих ранние и поздние стадии (рис. 5): пологая кривая для системы на основе D-ксилозы показывает наличие более интенсивной "браун"-полимеризации.

Рис. 4. Спектры поглощения реакционной системы на основе D -ксилозы в видимой области, снятые при различной продолжительности термостатирования

Fig. 4. Absorption visible spectra of reactive D -xylose-containing model system recorded at various heating duration

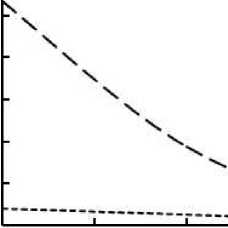

А290/А420

О

D-ксилоза - ПАБК

— D-ппокоза - ПАБК

— —-, t, мин

30 40 50 60 70 80 90

Рис. 5. Изменение отношения А 290 /A 420 при увеличении продолжительности нагревания Fig. 5. Absorption ratio А 290 /A 420 as function of heating duration

Влияние природы углеводов на закономерности протекания амино-карбонильных взаимодействий зачастую носит сложный характер, но общая тенденция изменения реакционной способности показывает большую активность альдопентоз. Причины, обусловливающие повышенную активность ксилозы по сравнению с глюкозой, достаточно сложные, и по-видимому, не сводятся к способности альдопираноз к рециклизации [2]. Более вероятными являются предположения о стерических затруднениях, создаваемых метилольным заместителем ( R ≡ –CH 2 OH) в альдегексозах [4], а также о способности альдопентоз к образованию более активных промежуточных продуктов [5], наряду с этим дополнительно рассматривается вопрос об участии последних в параллельно протекающих процессах карамелизации [6]. Данные относительно процента реализации прямой термической деструкции углеводов в водных средах в зависимости от их кислотности, полученные разными авторами, существенно разнятся; в частности, для водных растворов фруктозы процент карамелизации составляет 10–36 % по данным [6] и 25–43 % по данным [5]. Проведенные нами исследования показали, что в отсутствие амина углеводы практически не подвергаются прямой деструкции в кислых этанольных растворах даже в присутствии ионов меди (II): значение А 420 при термостатировании в течение двух часов не превышало 0,002. Полученные данные подтверждаются исследованиями [2], авторы которых сообщают об ингибировании этанолом карамелизации D -глюкозы, объясняя это последовательным образованием О -этил-β- D -альдопиранозидов, избегая реакционноспособных 3-дезоксиальдозонов.

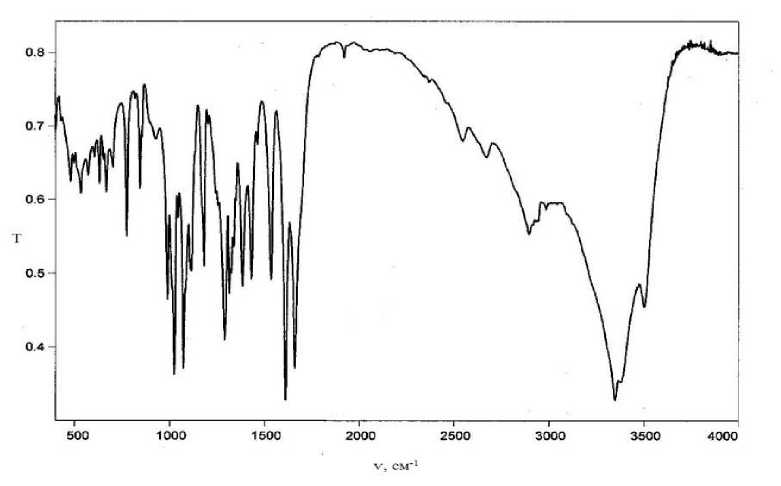

ИК-спектры твердых "браун"-продуктов, выделенных из реакционных систем как на основе глюкозы, так и на основе ксилозы по окончании измерений, имеют большое количество полос (рис. 6), что затрудняет полную интерпретацию спектров. Их анализ показывает отсутствие четких сигналов, отвечающих колебаниям связей Cu – N (Cu – O), при этом о низкой хелатирующей способности формирующихся в выбранных условиях меланоидиновых продуктов свидетельствуют данные количественного определения.

Рис. 6. ИК-спектр продукта, выделенного из тройной системы на основе D -глюкозы (KBr, 1 : 200)

Fig. 6. FTIR-spectrum of the product extracted from D -glucose-containing model system (KBr pellet, 1 : 200)

Пониженная склонность к связыванию комплексообразователя объясняется отсутствием в формирующейся структуре "браун"-полимеров аминокарбоксильных фрагментов, характерных для алифатических α-аминокислот и обладающих повышенной хелатирующей способностью.

Заключение

Представлены результаты исследований по изучению закономерностей меланоидинообразования при взаимодействии D -глюкозы и D -ксилозы с п -аминобензойной кислотой (ПАБК) в кислых спиртовых средах. Изучение проводилось синтетическими методами в совокупности с методикой отбора проб с о спектрофотометрической регистрацией и привлечением ИК-спектроскопии.

На основании анализа электронных спектров показано более интенсивное меланоидинообразование в случае реакции с D -ксилозой, что может быть связано как со стерическими факторами, так со способностью альдопентоз давать на промежуточных стадиях более реакционно способные интермедиаты по сравнению с альдогексозами.

Подтверждена ускоряющая роль ионов меди (II) в качестве комплексообразующего центра, катализирующего как образование, так и распад промежуточных продуктов реакции на разных стадиях, при этом ускоряющее действие заметно проявляется, начиная с концентраций ионов меди около 60 мг/л, в то время как степень хелатирования меди (II) конечными продуктами относительно низкая.

Отмечен эффект растворителя, в частности влияние этанола на характер амино-карбонильных взаимодействий, проявляющееся в усилении тенденции углеводов к рециклизации, что также, вероятно, ускоряет процессы меланоидинообразования. Установлено, что процент параллельно протекающих процессов прямой деструкции углеводов (карамелизации) в выбранных условиях незначителен, это позволяет на базе проведенных исследований разработать методики синтеза целевых меланоидиновых продуктов.

Список литературы Процессы меланоидинообразования в этанольных системах моносахарид - ариламин - медь (II)

- Черепанов И. С., Трубачев А. В., Абдуллина Г. М. Амино-карбонильные взаимодействия углеводов с замещенными ароматическими аминами//Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18, № 2. С. 310-315.

- Shen S.-C., Wu J.S.-B. Maillard browning in ethanolic solution//Journal of Food Science. 2004. V. 69, N 4. P. 273-279.

- Chemical and functional properties of food saccharides/ed. P. Tomasik. New York: CRC Press LLC. 2004. 399 p.

- Jing H., Kitts D. Antioxidant activity of sugar-lysine Maillard products in cell free and cell culture systems//Archives of Biochemistry and Biophysics. 2004. V. 429, N 1. P. 154-163.

- Del Pilar Buera M., Chirife G., Resnik S.-L. et al. Nonenzymatic browning in liquid model system of high water activity: kinetics of color changes due to Maillard's reaction between different single sugars and glycine and comparison with caramelization browning//Journal of Food Science. 1987. V. 52, N 4. P. 1063-1067.

- Ajandouz E. H., Tchiakpe L. S., Dalle Ore F. et al. Effect of pH on caramelization and Maillard reaction kinetics in fructose-lysine model systems//Journal of Food Science. 2001. V. 66, N 7. P. 926-931.