Продолжение работ на могильном поле Катанда-3

Автор: Полосьмак Н.В., Васильев С.К., Денисенко В.Л., Кудинова М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты раскопок кург. 242 на могильном поле Катанда-3 (Усть-Коксинский р-н Республики Алтай) 2023 г. Была зачищена юго-восточная часть наземной каменной конструкции, полностью исследовано центральное погребение, значительно пострадавшее от древних грабителей и мелиоративных работ 1980-х гг. Внутримогильные каменные и деревянные конструкции центрального погребения были разрушены. В центральном погребении обнаружено конское захоронение in situ: у западной стенки головой на юг. Всего в погребении найдены кости скелетов трех взрослых, но не старых лошадей (самцов), относящихся к категории средних по росту. В могильной яме также обнаружены останки мужчины возрастом ок. 30 лет. Бронзовые детали конской упряжи, наконечники стрел и золотые украшения, входившие в состав сопроводительного инвентаря, позволяют определить время сооружения погребального памятника второй половиной VI первой половиной V в. до н.э. Особый интерес представляют парные накладки из золотой фольги в виде фигурок горных козлов, вероятно, служившие украшениями одежды погребенного. Аналогии этим изделиям имеются среди случайных находок на территории Минусинской котловины, а также в материалах погребальных памятников западных жунов в северо-западных районах современного Китая (Мацзяюань, Люпин). Погребальный обряд и набор сохранившихся предметов кург. 242 не находят близких аналогов среди синхронных памятников Горного Алтая. Население, оставившее этот погребальный комплекс, относится к неизвестной нам культуре. Продолжение работ на памятнике позволит уточнить его датировку и культурную атрибуцию.

Республика алтай, катандинская долина, погребальное сооружение, захоронение коней, золотые украшения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146630

IDR: 145146630 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0817-0822

Текст научной статьи Продолжение работ на могильном поле Катанда-3

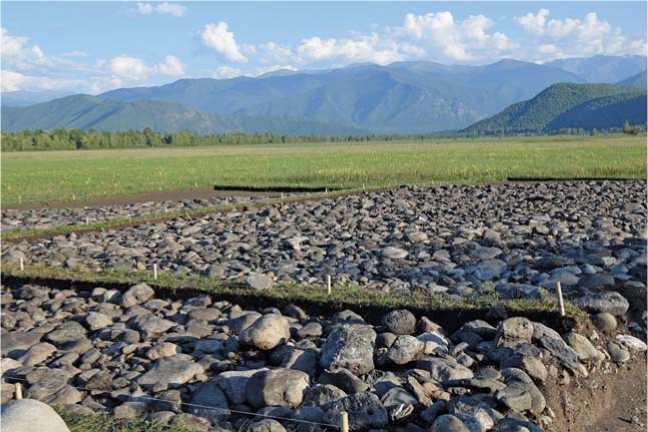

В 2023 г. Южноалтайским отрядом были продолжены работы в Катандинской долине на памятнике Катанда-3 (Усть-Коксинский р-н Республики Алтай) [Полосьмак, 2022]. Была зачищена юго-восточная часть каменного сооружения кург. 242 площадью ок. 400 м2 (рис. 1). Полностью исследована центральная могильная яма, размерами 5,7 м по линии С–Ю и 4,8 м по линии З–В, глубиной от материка 4,08 м, поврежденная древним грабежом и работами по сооружению мелиоративной системы в 1980-х гг. От внутреннего устройства погребения остались только следы деревянной конструкции, которые прослеживались местами в виде тлена. Каменная конструкция внутри могильной ямы из плит и больших валунов была пол-

Рис. 1. Вид на юго-восточную часть каменной конструкции погребального сооружения (242) на могильном поле Катанда-3.

ностью разрушена. Непотревоженной оказалась лишь западная часть могильной ямы, здесь было обнаружено погребение лошади. Она была уложена вдоль западной стенки, на правом боку, с поджатыми ногами, головой на юг (рис. 2). Лошадь похоронена в узде – найдены бронзовые кольчатые удила и прямые двухдырчатые псалии, украшенные головками грифонов. В районе морды животного были найдены бронзовый двоитель и золотая пластина в форме полусферы. Всего в этом погребении было найдено 14 одинаковых двоителей. Если, как отмечает П.И. Шульга [2007, с. 115], один комплект конской узды включал два дво-ителя, то в этой могиле должно было быть похоронено семь коней. Однако обнаружены кости скелета только трех особей. Отсутствие останков остальных лошадей может быть последствием нарушения целостности погребения в прошлом веке. Полусферы из золотой фольги, аналогичные найденной, были обнаружены в области затылка у 14 коней в мог. 16 кург. Аржан-2. По мнению авторов исследования, они являлись украшениями гривы [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 103–104].

В погребении находились практически полные скелеты двух лошадей хорошей сохранности. Конь 1 залегал в анатомическом положении, в то время как значительная часть костей скелета коня 2 оказалась на разных уровнях, пе- ремешана и частично разрушена. У коня 1 не достает одной третьей (копытной) фаланги и части хвостовых позвонков (найдено 13 из 18). Хрящ на основании лопатки полностью окостенел и прирос (равно как и у второй лошади). Также срослись с правой стороны поперечные отростки 5 и 6 поясничных позвонков. У коня 2 череп распался на части, отсутствует один из грудных, и половина хвостовых позвонков. Часть позвонков, особенно шейных, фрагментирована. Таз представлен в обломках, причем в нем не хватает ряда крупных участков. Об-

Рис. 2. 3D-модель могильной ямы погребального сооружения (242) на могильном поле Катанда-3 с захоронением коня.

щей чертой для обоих скелетов является разрушение краевых частей копытных фаланг – от слабого до сильно выраженного. Это объясняется, вероятно, неблагоприятными условиями мацерации копытных фаланг внутри медленно разлагавшихся роговых башмаков, когда наиболее тонкие части краев фаланг истлели и разрушились. Кости лошадей оказались частично перемешаны между собой. Однако благодаря тому, что конь 1 по размерам костей заметно уступал коню 2, все элементы скелета этих двух особей в конечном итоге удалось безошибочно разделить. Оба скелета, судя по степени стертости резцов и коренных зубов, принадлежали взрослым, но не старым особям, в возрасте приблизительно 14–16 лет. Наличие хорошо развитых клыков однозначно указывает на принадлежность их к самцам, как и во всех других курганных погребениях Горного Алтая

[Витт, 1952]. При разборке скелетов был обнаружен абсолютно целый крестец от третьей взрослой особи лошади.

Размеры черепа и костей посткраниального скелета показывают, что кони из Катанды имели достаточно крупные размеры тела. Конь 1 по большинству из промеров находится на уровне, либо несколько выше уровня средних значений промеров лошадей скифского времени Горного Алтая. Размеры нижней челюсти и костей конечностей коня 2 приближаются по большинству из признаков к максимальным значениям промеров скифских лошадей, а в ряде случаев (длина пястных и плюсневых костей) и превосходят их (см. таблицу ). Однако среди 56 экз. лошадей, происходящих из шести Пазырыкских курганов и кургана Шибе, описанных В.О. Виттом [1952], были отмечены кости и от еще более крупных особей (см. та-

Основные промеры черепа, нижней челюсти, костей передней и задней конечностей лошадей из Катанды и скифского времени Горного Алтая

|

Промеры, мм |

Катанда |

Горный Алтай По: [Васильев, 2000] |

Витт [1952] (n = 56) |

||||

|

1 |

2 |

n |

lim |

M |

lim |

М |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Cranium |

|||||||

|

Основная длина |

491 |

– |

17 |

446,5–510 |

467,7 |

451–520 |

487,7 |

|

Теменная длина |

506 |

– |

17 |

491–555 |

514,9 |

500–581,5 |

537,9 |

|

Ширина лба наибольшая |

196,5 |

– |

19 |

183–216,5 |

200,8 |

189–220 |

205,7 |

|

Длина верхнего зубного ряда |

166 |

160,5 |

22 |

145–173 |

156,9 |

153–180 |

166,3 |

|

Ширина в заглазничном сужении |

84 |

– |

18 |

76–87,5 |

81,2 |

– |

– |

|

Mandibula |

|||||||

|

Длина от gonion caudale |

393 |

420 |

20 |

375–420 |

395,0 |

392–439,5 |

412,4 |

|

Длина нижнего зубного ряда |

173,5 |

162 |

21 |

153–178 |

162,9 |

– |

– |

|

Scapula |

|||||||

|

Длина кости |

327 |

341 |

68 |

306–366 |

338,1 |

322–368 |

342,9 |

|

Ширина через лопаточный бугор |

89,5 |

94 |

78 |

80,4–97,4 |

89,3 |

– |

– |

|

Humerus |

|||||||

|

Длина наибольшая |

288 |

286 |

82 |

269–309,5 |

284,4 |

275–321 |

294,6 |

|

Ширина проксимального конца |

91 |

91 |

79 |

83,3–98 |

90,7 |

– |

– |

|

Ширина диафиза, min |

34,5 |

35,5 |

85 |

30–38 |

33,9 |

31–39 |

35,3 |

|

Ширина дистального конца |

79,5 |

82 |

85 |

70–86,7 |

79,3 |

– |

– |

|

Radius |

|||||||

|

Длина кости |

337,5 |

347,5 |

88 |

309,5–352 |

326,8 |

312,5–353 |

333,5 |

|

Ширина проксимального конца |

79,8 |

83,3 |

89 |

73–87 |

80,5 |

– |

– |

|

Ширина диафиза |

39,5 |

41,2 |

89 |

34–43,2 |

38,1 |

35–42 |

38,9 |

|

Ширина дистального конца |

76 |

76,4 |

90 |

68,2–82 |

73,9 |

– |

– |

|

Metacarpale III+IV |

|||||||

|

Длина кости |

227,5 |

237 |

83 |

210,4–235 |

222,0 |

205–236 |

224,5 |

|

Ширина проксимального конца |

51 |

52,6 |

83 |

44–54 |

50,2 |

– |

– |

|

Ширина диафиза |

31,8 |

34,6 |

83 |

30,3–36,5 |

33,3 |

30–36 |

33,1 |

|

Ширина дистального конца |

48,5 |

49,5 |

83 |

45,3–52,4 |

48,9 |

– |

– |

|

Femur |

|||||||

|

Длина кости |

395,5 |

401 |

68 |

345,5–411 |

380,6 |

370–422 |

396,1 |

|

Ширина проксимального конца |

109 |

115 |

75 |

100,7–123 |

112,9 |

– |

– |

|

Ширина диафиза |

39,6 |

42,5 |

70 |

34,5–44,8 |

39,7 |

36–50 |

41,1 |

|

Ширина дистального конца |

90 |

93 |

77 |

83,5–98,3 |

91,0 |

– |

– |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Tibia |

|||||||

|

Длина кости |

353 |

366,3 |

90 |

319–370 |

344,2 |

336–381 |

355,7 |

|

Ширина проксимального конца |

92,8 |

100,2 |

84 |

85–102,5 |

94,6 |

– |

– |

|

Ширина диафиза |

42 |

44 |

91 |

36,2–43,2 |

40,0 |

35–44 |

40,8 |

|

Ширина дистального конца |

75,5 |

73,2 |

90 |

65,3–79 |

72,4 |

– |

– |

|

Metatarsale III+IV |

|||||||

|

Длина кости |

267,8 |

279 |

81 |

246,5–277,4 |

263,6 |

250–285 |

268,2 |

|

Ширина проксимального конца |

50,4 |

52,2 |

80 |

45–54,2 |

49,8 |

– |

– |

|

Ширина диафиза |

30 |

32,8 |

80 |

27,2–33,5 |

30,6 |

28–33 |

30,6 |

|

Ширина дистального конца |

49,3 |

49,7 |

81 |

43,7–52,3 |

48,4 |

– |

– |

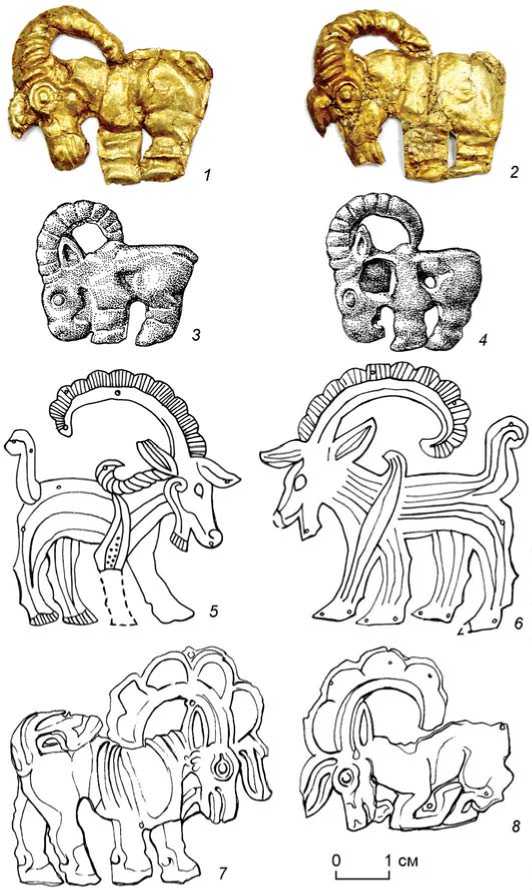

Рис. 3. Фигурки козерогов.

1 , 2 – украшения одежды из центрального погребения кург. 242 на могильном поле Катанда-3, золотая фольга ; 3 , 4 – фигурки из случайных находок В.В. Радлова в Минусинской котловине, бронза (по: [Завитухина, 1983, с. 109, рис. 37, 38]); 5 , 6 – украшения колесниц, памятник Мацзяюань (пров. Ганьсу), серебро (по: [Чжао Учэн, Ма Юйхуа, 2020, с. 197]); 7 , 8 – фигурки козерогов, обнаруженные на памятнике Люпин (пров. Ганьсу), украшения колесниц, серебро (по: [Циншуй Люпин, 2014, с. 100–101]).

блицу ). Рост в холке, вычисленный по длине пястных и плюсневых костей по средним значениям Л. Кизевальтера [Громова, 1949, с. 14], составил для коня 1 – 144 см, для коня 2 – 150 см. Рост в холке лошадей из курганов скифского времени изменялся от 130 до 150 см, 140 см в среднем [Васильев, 2000, c. 241]. В работе В.О. Витта [1952] также указан максимальный рост в холке для лошадей из Пазырыкских курганов 148–150 см. Благодаря присутствию в «царских» Пазырыкских курганах значительного количества статусных лошадей, в крайних и средних значениях промеров черепа и костей конечностей они заметно превосходят лошадей из раскопок курганов Горного Алтая 70–90-х годов прошлого века (см. таблицу ). Согласно классификации В.О. Витта [1952], кони из Ка-танды по большинству из признаков попадают в категорию средних по росту (136–144 см) лошадей. Конь 2 по длине пястных и плюсневых костей соответствует нижним значениям ро слых лошадей (выше средних по росту – 144–152 см).

Вероятно, единственным похороненным в этой могиле был мужчина примерно 30 лет. Это было установлено Т.А. Чикишевой по сохранившейся в погребении части нижней челюсти. Часть предметов, обнаруженных в процессе исследования погребения (в основном, в южной части), по всей видимости, принадлежала ему. Это бронзовые наконечники стрел и изделия из золотой фольги с несо-хранившейся основой из органического материала, которые могли украшать мужской ко стюм. Среди этих украшений находились оригинальные парные бляшки в виде фигурок горных козлов (рис. 3, 1, 2). Это небольшие изделия в виде реалистичных фигурок животных, изображенных в положении стоя, с низко опущенной головой, большим загнутым рогом, касающимся спины. Рог расчленен горизонтальными линиями, такие же горизонтальные вдавления есть и на ногах животных. Передние ноги стоят прямо, задние придвинуты к ним. Обозначен небольшой прижатый к крупу хвост. Глаз передан углубленным кружком, рот – линией. Листовидное ухо находится у основания рога, соприкасаясь с ним. Второе ухо расположено в неестественном положении – на лбу с внешней стороны рога, оно свешивается вниз на уровне глаз животного. Тела козликов были моделированы значками на бедре, шее. Но поскольку перед нами не само изделие, а только его оттиск, то точно описать эти значки не удается.

Близкие аналогии фигуркам горных козлов находятся в коллекции Государственного Эрмитажа. Это такие же небольшие (2,9–2,8 см) литые бронзовые односторонние бляхи с петлей для крепления на оборотной стороне (рис. 3, 3, 4 ). Они происходят из раскопок В.В. Радлова в 1863 г. тагарских курганов в Минусинском крае. Но поскольку автор не распределил обнаруженные бронзовые художественные изделия по памятникам, они числятся в эрмитажной коллекции как «случайные находки В.В. Рад-лова к северу от Минусинска» [Завитухина, 1983, с. 38]. Как пишет М.П. Завитухина, по моделировке фигуры и стилистическим приемам эти фигурки отличаются от минусинских. Она датирует эти изделия VII–VI вв. до н.э. [Там же]. Где были изготовлены эти бляшки осталось неясным. Их существенным отличием от катандинских является отсутствие второго уха у зверей. Этот прием, заключающийся в том, чтобы показать второ е ухо на профильных изображениях животных, не использовался в искусстве скифского времени Саяно-Алтая и Минусинской котловины, но он известен в Северном Китае. Особенно много таких изображений на памятнике Мацзяюань (Чжанцзячуань-Хуэйский автономный уезд городского округа Тяньшуй пров. Ганьсу) , который, по мнению китайских коллег, принадлежит западным жунам и датируется IV в. до н.э. [Чжао Учэн, Ма Юйхуа, 2000, с. 197]. Это плоские металлические фигурки козерогов, являвшиеся главным образом украшением колесниц (рис. 3, 5, 6 ). Такой же прием был использован при изготовлении металлических плоских бляшек с изображениями козерогов, найденных на памятнике Люпин (уезд Циншуй городского округа Тяньшуй пров. Ганьсу) (рис. 3, 7, 8 ), который по аналогии с Мацзяюань приблизительно датируют IV в. до н.э. (памятник, за исключением одного погребения, не раскапывался планомерно; основной массив материалов представляет собой сборы и предметы, конфискованные у грабителей) [Циншуй Люпин, 2014, с. 13–14]. Найденные здесь зооморфные бляшки из золотой и серебряной фольги также интерпретируют как украшения колесниц [Там же, с. 98–109].

Особенности погребального обряда, уже сейчас прослеженные на этом памятнике, свидетельствуют о том, что он не относится к пазырыкской культуре. Расположение коней в могильной яме, установленное по одному из них, обнаруженному in situ, не соответствует пазырыкской традиции, по которой лошади всегда помещались вдоль северной стенки могильной ямы, головой на восток. Кроме того, на черепах коней в исследованном погребении не обнаружено следов от удара чеканом, следовательно, их не убивали так, как это делали пазырыкцы. И, конечно, бронзовые псалии подобного типа никогда не находили в пазырыкских погребениях. Пока погребальное сооружение не будет раскопано полностью, говорить о его культурной принадлежности преждевременно. Но уже сейчас очевидно, что на т.н. раннепазырыкском этапе c середины VI до середины V в. до н.э. в горных долинах Алтая жили не только пазырыкцы.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-7810121,

Выражаем искреннюю благодарность д-ру ист. наук Т.А. Чикишевой за работу с антропологическим материалом памятника.

Благодарим А. Пайзерову за консервацию и реставрацию предметов из погребения.

Список литературы Продолжение работ на могильном поле Катанда-3

- Васильев С. К. Лошади из погребений скифского времени Горного Алтая // Феномен алтайских мумий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - С. 237-243. EDN: SWMREP

- Витт В. О. Лошади Пазырыкских курганов // СА. -1952. - Т. XVI. - С. 163-205.

- Громова В.И. История лошадей (рода Equus) в старом свете. - М.: Изд-во АН СССР, 1949. - 376 с.

- Завитухина М.П. Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Публикация одной коллекции. - Л.: Искусство, 1983. - 180 с.

- Полосьмак Н.В. Рекогносцировочные исследования на могильном поле Катанда 3 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. -Т. XXVIII. - С. 683-689. EDN: DXMKIQ

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в пазырыкской культуре VI-III вв. до н. э. // Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. - С.112-125.

- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. - 2017. - 500 с.

- Циншуй Люпин (Памятник Люпин в уезде Циншуй). -Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2014. - 224 с. (на кит. яз.).

- Чжао Учэн, Ма Юйхуа. Чжаньго жунжэнь цзао чэ (Колесницы, изготовленные жунами эпохи Чжаньго). - Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2020. - 243 с. (на кит. яз.).