Продолжительность использования коров ярославской породы различных генотипов

Автор: Хромова Ольга Леонидовна, Бургомистрова Ольга Николаевна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 1 т.2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель проведенного исследования - изучение показателей продолжительности использования коров ярославской породы с различной степенью кровности по голштинской породе. Его новизна заключается в определении оптимальных параметров прилития крови улучшающей породы с учетом показателей продолжительности использования коров. Работа проведена на основе данных ИАС «Селэкс» по 807 головам выбывших коров ярославской породы. Использованы общенаучные методы исследования: монографический, статистический, визуализации данных. Установлено, что дольше в стаде хозяйства используются чистопородные коровы ярославской породы и с кровностью по голштинской породе от 26 до 50%. По этим животным средний возраст выбытия составил 4,59 отела, 4,12 и 4,19 отела соответственно. Максимальные показатели продолжительности жизни (2371 день, 2241 и 2214 дней) выявлены также по чистопородным коровам и с кровностью по улучшающей породе от 26 до 50% включительно. Характеристики коров с кровностью по голштинской породе от 26 до 50% сочетают длительное использование с высокими показателями продуктивности, от них получены максимальный пожизненный надой (19358 и 19310 кг молока) и удой на 1 день жизни (8,6 и 8,7 кг молока). Следовательно, эти животные эффективнее окупают затраты на выращивание и содержание. Установлено, что скрещивание с улучшающей породой не оказало отрицательного влияния на содержание жира в молоке коров ярославской породы. Показатели массовойдоли жира в молоке коров различных генотипов выше стандарта породы 4,00%. На основе проведенных исследований определены оптимальные параметры прилития крови голштинской породы (от 26 до 50%), которые следует учитывать в селекционно-племенной работе для повышения эффективности ведения молочного скотоводства.

Ярославская порода, голштинская порода, степень кровности, продолжительность использования, возраст выбытия, пожизненный надой

Короткий адрес: https://sciup.org/147225583

IDR: 147225583 | УДК: 636.082.13 | DOI: 10.15838/alt.2019.2.1.2

Текст научной статьи Продолжительность использования коров ярославской породы различных генотипов

Цель проведенного исследования – изучение показателей продолжительности использования коров ярославской породы с различной степенью кровности по голштинской породе. Его новизна заключается в определении оптимальных параметров прилития крови улучшающей породы с учетом показателей продолжительности использования коров. Работа проведена на основе данных ИАС «Селэкс» по 807 головам выбывших коров ярославской породы. Использованы общенаучные методы исследования: монографический, статистический, визуализации данных. Установлено, что дольше в стаде хозяйства используются чистопородные коровы ярославской породы и с кровностью по голштинской породе от 26 до 50%. По этим животным средний возраст выбытия составил 4,59 отела, 4,12 и 4,19 отела соответственно. Максимальные показатели продолжительности жизни (2371 день, 2241 и 2214 дней) выявлены также по чистопородным коровам и с кровностью по улучшающей породе от 26 до 50% включительно. Характеристики коров с кровностью по голштинской породе от 26 до 50% сочетают длительное использование с высокими показателями продуктивности, от них получены максимальный пожизненный надой (19358 и 19310 кг молока) и удой на 1 день жизни (8,6 и 8,7 кг молока). Следовательно, эти животные эффективнее окупают затраты на выращивание и содержание. Установлено, что скрещивание с улучшающей породой не оказало отрицательного влияния на содержание жира в молоке коров ярославской породы. Показатели массовой доли жира в молоке коров различных генотипов выше стандарта породы 4,00%. На основе проведенных исследований определены оптимальные параметры прилития крови голштинской породы (от 26 до 50%), которые следует учитывать в селекционно-племенной работе для повышения эффективности ведения молочного скотоводства.

Ярославская порода, голштинская порода, степень кровности, продолжительность использования, возраст выбытия, пожизненный надой.

В «Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года» отмечается, что набирающие силу процессы глобализации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка при сложившемся состоянии агропромышленного производства нашей страны могут поставить ее в зависимость от транснациональных корпораций [1].

Молочное скотоводство России, по мнению академиков Х.А. Амерханова и Н.И. Стрекозова, имеет достаточные генетические ресурсы, которые при создании соответствующих технологических условий способны обеспечить страну конкурентоспособной молочной и племенной продукцией, а также решить задачу продовольственной безопасности по молоку и говядине [2, с. 5].

Современные условия интенсивного ведения молочного скотоводства требуют постоянного совершенствования популяций крупного рогатого скота молочного направления продуктивности [3, с. 8]. С этой целью в Российской Федерации в последние десятилетия молочные породы крупного рогатого скота скрещиваются с высокопродуктивной голштинской породой. Положительным результатом скрещивания с улучшающей породой в популяциях отечественных пород является повышение генетического потенциала и, как следствие, этого, увеличение уровня молочной продуктивности коров. Исследованиями установлено, что максимальные показатели реализации генетического потенциала по надою имеют коровы холмогорской и ярославской породы с кровно- стью от 25 до 50%. У помесных животных отмечается более раннее начало продуктивного периода жизни, что экономически выгодно для хозяйств [4, с. 75].

На сегодняшний день в России созданы значительные массивы высокопродуктивного племенного скота молочного направления продуктивности. Так, по данным ежегодника по племенной работе в молочном скотоводстве РФ за 2017 год, в племенных хозяйствах всех категорий численность коров с продуктивностью выше 7000 кг молока составила 387100 голов, что на 229711 голов больше, чем в 2010 году. Средний надой коров в племенных заводах составил 7878 кг молока [5, с. 8–9].

Вместе с тем в последнее время остро встает вопрос сокращения срока хозяйственного использования коров. Во всем мире интенсивная селекция на увеличение молочной продуктивности отрицательно отразилась на показателях продуктивного долголетия и воспроизводительной способности [6, с. 44] .

Решение этой проблемы возможно через использование племенного материала отечественных пород. На современном этапе развития молочного животноводства назрела необходимость сохранить и эффективно использовать убывающие отечественные генофондные породы. Эти породы могут иметь ключевое значение для генетических возможностей приспосабливаться к крайне жестким условиям внешней среды и заболеваниям [7, c. 2].

Из числа молочных отечественных пород наиболее значимыми по пожизненной продуктивности являются черно-пе- страя, холмогорская, ярославская. Животные этих пород характеризуются не только долголетием, но и хорошими воспроизводительными качествами [8, с. 9].

Н.И. Стрекозов, Н.В. Сивкин предлагают осуществить прилитие крови других пород голштинизированным животным с низким долголетием. В числе пород, способствующих увеличению сроков производственного использования коров в стаде, могут быть симментальская, монбе-льярдская и ярославская. Опыт подобного скрещивания применен в США, Нидерландах и Австралии. Полукровные животные от скрещивания с симментальской и мон-бельярдской породами превосходили по продуктивности сверстниц голштинской породы (эффект скрещивания) [9, с. 15].

Среди разводимых молочных пород крупного рогатого скота, по мнению Н. Сударева и Д. Абылкасымова, особо следует выделить ярославскую породу, являющуюся гордостью отечественной селекции. Благодаря отличной адаптации, устойчивости к различным заболеваниям и превосходным хозяйственно полезным качествам она вполне может конкурировать с лучшими породами страны [10, с. 6].

Крупный рогатый скот ярославской породы всегда отличался длительным сроком использования коров. Но и в этой популяции также наблюдается сокращение продолжительности использования животных. Так, возраст выбытия коров в популяции ярославской породы Вологодской области в 2001 году составлял 4,7 отела, а в 2017 году этот показатель равен 3,98 отела [5, с. 72; 11, с. 84].

Ярославская порода крупного рогатого скота является одной из старейших отечественных пород молочного направления. Родиной ярославского скота является Ярославская губерния, откуда он и получил свое название. Первое упоминание о ярославском скоте встречается в 1869 году в Отчете о первой Всероссийской выставке круп- ного рогатого скота в Петербурге. Порода выведена в условиях крестьянских хозяйств путем разведения местного скота, именуемого «северным великорусским» или «первично-лесным», «без сколько-нибудь заметного влияния на ее образование иностранного скота» [12, с. 8].

Ярославский скот совершенствовали по молочной продуктивности путем чистопородного разведения. В 1936 году было проведено скрещивание с черно-пестрым скотом с целью улучшения экстерьера, но большого влияния оно не оказало. В 1956– 1960 годах было проведено прилитие крови джерсейского скота, также не давшее положительных результатов [13, с. 58–59].

Современный ярославский скот в Вологодской области обладает высокой жирномолочностью (4,17%) в сочетании со средней молочной продуктивностью (5514 кг молока), неприхотлив к условиям кормления и содержания, хорошо приспособлен к местным климатическим условиям [5, с. 52].

В Вологодской области основная часть поголовья ярославского скота сосредоточена в Шекснинском районе. Разведением племенного скота ярославской породы занимается племенной репродуктор ЗАО «Шексна».

Совершенствование молочного скота ярославской породы Вологодской области последнее десятилетие ведется в направлении скрещивания с голштинской породой как высокопродуктивной, в связи с этим наблюдаются значительные изменения генеалогической структуры популяции [14, с. 83]. Так, в племенном стаде хозяйства ЗАО «Шексна» к линиям голштинской селекции относятся 51,4% дойных коров и 88,1% телок всех возрастов. За период с 2001 года по 2017 год средняя продуктивность пробонитированных коров стада хозяйства увеличилась на 652 кг молока, с 4788 до 5440 кг. Изменился и возраст в отелах коров дойного стада: в 2001 году этот показатель по чистопородному по- головью составлял 3,8 отела, а в 2017 году по голштинизированному поголовью равен 2,9 отела [5, с. 172; 11, с. 190]. Очевидно, что полученные показатели являются результатом использования на популяции ярославской породы быков-производителей голштинской селекции.

Исследования проводили с целью изучения показателей продолжительности использования коров ярославской породы, чистопородных и имеющих различную степень кровности по голштинской породе.

Новизна исследований заключается в определении оптимальных параметров прилития крови улучшающей породы на современной популяции молочного скота ярославской породы с учетом показателей продолжительности использования коров.

Задачи исследования:

-

1) формирование исследовательской базы данных по выбывшим коровам;

-

2) расчет и анализ средних показателей продолжительности использования по группам коров с кровностью по голштинской породе и чистопородных;

-

3) выявление генотипов, соответствующих лучшим показателям продуктивности и продолжительности использования коров;

-

4) определение оптимальных параметров прилития крови улучшающей породы в популяции молочного скота ярославской породы.

Практическая значимость проведенных исследований состоит в возможности использования в селекционном процессе установленных оптимальных параметров прилития крови улучшающей породы для дальнейшего совершенствования крупного рогатого скота ярославской породы.

Материалы и методика

Исследование проведено на поголовье коров ярославской породы племенного репродуктора ЗАО «Шексна» Вологодской области, выбывших в 2016 и 2017 годах, в количестве 807 голов. Исследовательскую базу данных формировали с использованием информационно-аналитической системы «Селэкс».

Коров в исследовательской выборке делили на группы: чистопородные и с кров-ностью, затем в соответствии со степенью кровности по голштинской породе: чистопородные, без кровности; с кровностью менее 25%; 25%; от 26 до 49%; 50%; от 51 до 74%; 75%; более 75%.

По каждой группе рассчитаны средние значения показателей пожизненного использования выбывших коров: возраст выбытия в отелах, пожизненный надой, пожизненный жир, продолжительность жизни, удой на 1 день жизни.

В ходе работы использовались общенаучные методы исследования (монографический, статистический), табличные и графические приемы визуализации данных, применялось программное обеспечение Microsoft Excel.

Результаты исследования

Анализ структуры исследуемой выборки выбывших коров ярославской породы по спектру генотипов показал, что доля животных с различной степенью кровности по голштинской породе составляет 48,3%, или 390 голов. Чистопородных животных в выборке 417 голов, или 51,7% от исследуемого поголовья.

Расчет средних показателей по группам коров с кровностью по голштинской породе и без кровности позволил установить, что чистопородные коровы ярославской породы по продолжительности использования превосходят голштинизированных. Средний возраст выбытия у чистопородных животных составил 4,59 отела, что на 1,01 отела больше (P ≤ 0,001), чем у коров с кровностью по голштинской породе, у которых возраст выбытия составил 3,58 отела. У чистопородных коров средняя продолжительность жизни больше, чем у гол- штинизированных, на 390 дней (P ≤ 0,001), а продолжительность продуктивной жизни – на 355 дней (P ≤ 0,001). Средняя продолжительность жизни чистопородных коров составила 2371 день, продуктивной жизни – 1512 дней, у голштинизирован-ных коров аналогичные показатели равны 1981 и 1157 дням соответственно.

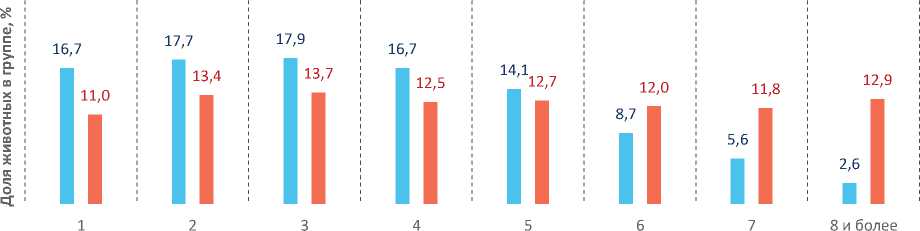

В результате анализа показателей возраста выбытия в отелах у коров с кровностью и без кровности (чистопородных) установлено, что животных с возрастом выбытия 3 отела и более в группе чистопородных животных 75,6%, в том числе коров-долгожительниц с возрастом выбытия от 7 и более отелов - 24,7% (рис. 1) . В группе коров с кровностью по голштинской породе доля полновозрастных животных составляет 65,6%, в том числе долгожительниц – 8,2%. Полученные данные свидетельствуют, что чистопородные коровы ярославской породы используются в стаде дольше.

Более длительное использование коров в стаде влияет на величину пожизненного надоя, количественный и качественный рост стада, размер капиталовложений на его формирование и эффективность их использования. Непродолжительный срок хозяйственного использования маточного поголовья приводит к погрешностям отбора молодняка, замедляет темп ремонта стада и интенсивность отбора в целом, а следовательно, сдерживает селекционный прогресс [15, с. 12–13; 16, с. 45].

К показателям, характеризующим эффективность использования коровы в стаде, относятся ее пожизненный надой и удой на 1 день жизни, которые отражают, насколько животное окупает продукцией затраты на его выращивание, содержание и кормление.

Средняя пожизненная продуктивность по группе исследуемых чистопородных животных ярославской породы составила 17794 кг молока, что на 1593 кг больше (P ≤ 0,05), чем по группе коров с кровно-стью по голштинской породе, у которых этот показатель составил 16201 кг молока.

По результатам расчета средних показателей продолжительности хозяйственного использования и пожизненного удоя в группах выбывших коров с различной степенью кровности выявлено, что больше 4 отелов в стаде используются чистопородные коровы ярославской породы (4,59 отела) и коровы с кровностью по голштинской породе от 26 до 50% включительно (4,12–4,19 отела). Максимальный пожизненный надой 19358 и 19310 кг молока получен от коров с кровностью от 26 до 50%, включительно. У этих же коров установлены максимальные показатели удоя на 1 день жизни – 8,6 и 8,7 кг молока (табл.) .

На третьем месте по уровню пожизненной продуктивности находятся чистопородные коровы с надоем 17794 кг молока, с самой продолжительной жизнью – 2371 день.

Возраст выбытия в отелах коровы с кровностью по голштинской породе чистопородные коровы ярославской породы

Рис. 1. Распределение выбывших коров ярославской породы по возрасту выбытия

Источник: результаты исследований СЗНИИМЛПХ.

Таблица. Характеристика пожизненного использования коров ярославской породы с учетом степени кровности по голштинской породе

|

Степень кровности по голштинской породе, % |

Голов |

Возраст выбытия в отелах |

Пожизненный надой, кг |

Продолжительность жизни, дни |

Удой на 1 день жизни, кг |

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

M ± m |

||

|

ч/п* (0%) |

417 |

4,59 ± 0,12 |

17794 ± 487 |

2371 ± 44 |

7,5 ± 0,1 |

|

> 25 |

24 |

3,29± 0,27 |

12914 ± 1194 |

1793 ± 92 |

7,2 ± 0,4 |

|

25 |

18 |

3,22 ± 0,34 |

13023 ± 1493 |

1789 ± 118 |

7,3 ± 0,5 |

|

26–49 |

90 |

4,12 ± 0,22 |

19310 ± 995 |

2241 ± 74 |

8,6 ± 0,2 |

|

50 |

121 |

4,19 ± 0,18 |

19358 ± 891 |

2214 ± 67 |

8,7 ± 0,2 |

|

51–74 |

81 |

3,23 ± 0,20 |

14481 ± 1072 |

1839 ± 75 |

7,9 ± 0,3 |

|

75 |

42 |

2,21 ± 0,20 |

9901 ± 1114 |

1459 ± 72 |

6,8 ± 0,5 |

|

< 75 |

14 |

1,93 ± 0,25 |

7521 ± 1464 |

1260 ± 99 |

6,0 ± 0,7 |

|

* Чистопородные коровы ярославской породы. Значения средних показателей, представленных в таблице, и разность между группами по всем показателям достоверна P ≤ 0,001. Источник: результаты исследований СЗНИИМЛПХ. |

|||||

ч/п (0%) > 25 25 26-49 50 51-74 75 < 75

Степень кровности по голштинской породе, %

Рис. 2. Средние показатели массовой доли жира коров ярославской породы чистопородных и с различной степенью кровности по голштинской породе

Источник: результаты исследований СЗНИИМЛПХ.

Минимальные показатели пожизненного использования выявлены у коров с кровностью по голштинской породе от 75% и более. Возраст выбытия этих животных составил 1,9–2,2 отела со средним пожизненным надоем 7521–9901 кг молока, удой на 1 день жизни 6–6,8 кг молока.

Средние значения показателей пожизненного использования имеют коровы с кровностью по голштинской породе до 25% и от 51 до 74%.

Одним из ценных качеств ярославской породы крупного рогатого скота является жирномолочность. Стандарт породы по массовой доле жира составляет 4,0%.

Результаты расчета и анализа средних показателей массовой доли жира в группах коров с различной степенью кровно-сти по голштинской породе позволили установить, что средняя жирномолочность коров в исследуемых группах выше стандарта породы на 0,06-0,24% (рис. 2) .

Средние показатели массовой доли жира у коров ярославской породы с различной степенью кровности по голштинской породе варьируют от 4,06 до 4,24%. У чистопородных коров среднее значение массовой доли жира в молоке равно 4,12%. Следовательно, скрещивание с улучшающей породой не оказало отрицательного влияния на содержание жира в молоке коров ярославской породы.

Выводы

Проведенные исследования продолжительности использования коров ярославской породы свидетельствуют о том, что чистопородные животные в стаде используются дольше, чем голштинизированные. Среди выбывших коров с кровностью по голштинской породе возраст выбытия от 1 до 3 отелов имеют 52,3% животных, по чистопородным коровам – 38,1%. Считается, что окупаемость затрат на выращивание и содержание коров наступает после 3 лактаций, то есть с 4-го отела [2, с. 4]. По мнению отдельных исследователей, корова в племенном хозяйстве, родившая за жизнь менее 4 телят, племенного значения не имеет, так как не может получить достоверную оценку племенной ценности по потомству [17, с. 4]. В соответствии с расчетом средних показателей пожизненного использования животных исследуемой выборки возраст выбытия более 4 отелов отмечается у чистопородных коров ярославской породы 4,59 отела и у коров с кровностью по голштинской породе от 26 до 50% – 4,12 и 4,19 отела. Продолжительность жизни животных с кровностью 50% по голштинской породе составила 2214 дней, что незначительно, на 157 дней, меньше, чем у чистопородных коров ярославской породы.

Полученные показатели пожизненного использования коров ярославской породы по исследуемой выборке выбывших животных позволяют сделать вывод, что вводное скрещивание с голштинской породой от 26 до 50% кровности, не снижая продолжительности использования, способствует повышению молочной продуктивности коров ярославской породы. Установлено, что пожизненная продуктивность коров с кровностью 50% превышает показатели по чистопородным коровам на 1564 кг молока. Удой на 1 день жизни у коров с кровностью по голштинской породе 50% равен 8,7 кг молока, что выше, чем у чистопородных коров, на 1,2 кг. Следовательно, голштинизированные коровы с кровностью 50% быстрее чистопородных окупают затраты на выращивание.

Также установлено, что скрещивание с улучшающей породой не снижает качественные показатели молока коров ярославской породы. Содержание жира в молоке коров с кровностью по голштинской породе и чистопородных коров выше 4,0%.

Дальнейшее совершенствование крупного рогатого скота ярославской породы с целью повышения молочной продуктивности животных и их длительного использования следует осуществлять на основе использования быков-производителей голштинской породы и быков-производителей ярославской породы чистопородных и с кровностью по голштинской породе не ниже 50%. В то же время при подборе родительских пар необходимо учитывать степень кровности по голштинской породе маточного поголовья с целью получения потомства с кровно-стью не ниже 26% и не выше 50%.

Список литературы Продолжительность использования коров ярославской породы различных генотипов

- Приказ Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. № 342. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2062813/#ixzz5cZrGigYe (дата обращения 10.01.2019).

- Амерханов Х., Стрекозов Н. Научное обеспечение конкурентоспособности молочного скотоводства//Молочное и мясное скотоводство. 2012. № S1. С. 2-6.

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В ПОПУЛЯЦИЯХ МОЛОЧНОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ РФ Маклахов А.В., Тяпугин Е.А., Абрамова Н.И., Власова Г.С., Бургомистрова О.Н., Хромова О.Л., Богорадова Л.Н., Зенкова Н.В. Рекомендации / . Вологда-Молочное, 2017

- Абрамова Н.И., Бургомистрова О.Н., Хромова О.Л. Результаты голштинизации отечественных молочных пород крупного рогатого скота//Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2018. № 8. С. 70-77.

- Ежегодник по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2017 год). М.: Изд-во ФГБНУ ВНИИплем, 2018. 274 с.