Продовольственное потребление в Красноярске в 1953-1990 гг

Автор: Павлюкевич Руслан Витальевич

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (23), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с продовольственным потреблением населения Красноярска в 1953-1990 гг. Актуальность исследования обусловлена общественным интересом, проявляемым к изучению различных сторон материальных условий жизни населения, определения качества жизни. Научная новизна работы видится в том, что в оборот вводятся не публиковавшиеся ранее архивные материалы, хранящиеся в Государственном архиве Красноярского края. Представлены результаты анализа развития питания горожан с 1953 по 1990 г. Особое внимание уделяется рассмотрению представленных автором рисунков, содержащих цифровые данные по теме статьи. Отмечается, что уровень продовольственного потребления в Красноярске в рассматриваемые годы возрос, хотя по разным категориям рост был не столь высок. В городе наблюдался дефицит определенных товаров. В целом за 1953-1990 гг. государством была проделана значительная работа, направленная на повышение качества питания населения Красноярска. Выросла не только его калорийность, но и качество. Дешевые калории в лице хлебобулочных изделий и картофеля постепенно уменьшались в рационе питания красноярцев, в то время как росло количество калорий, получаемых от потребления продуктов питания животного происхождения. Общий уровень питания населения по основным характеристикам не сильно уступал уровню питания населения стран Западной Европы, но значительно обходил другие части планеты.

Красноярский край, плановые органы управления, крайплан, потребление, калорийность питания, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/140290517

IDR: 140290517 | УДК: 94.316.334.3 | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-1-116-125

Текст научной статьи Продовольственное потребление в Красноярске в 1953-1990 гг

Введение. Обеспечение достойного уровня жизни населения является одной из основных задач любого государства. Качество питания 117

взаимосвязано с качеством жизни населения. Для Советского государства данный показатель всегда представлял собой особую проблему. Одним из центральных столпов критики СССР и причин, которые выдвигают в качестве основополагающих, приведших к распаду Советского государства, часто называют то, что Советское государство не могло обеспечить свое население достойным уровнем потребления, а доходы советских граждан были бумажным тигром, «потемкинской деревней».

Как справедливо отмечает С.А. Рафикова, потребление продуктов питания это не только биологический, но и социально-культурный процесс [1, с. 181]. Жан Бодийяр, в свою очередь, отмечал в своей критике политической экономии знака, что можно выделить два подхода к потреблению. Первый из них, условно названный экономическим, рассматривает предметы в терминах потребностей. Словом, рассматривая потребление лишь как реальное экономическое явление, обусловленное объективными факторами. Второй подход – «социальный» – показывает важность и «знаковой меновой стоимости». То есть то, что общество вкладывает в предметы потребления, в ту же пищу. Анализируя вопросы потребления на опыте первобытного общества, Бодийяр показывает, что потребление несло в себе функции почета и иерархического потребления [2, с. 164–168]. Данные элементы потребления характерны не только для первобытнообщинного общества, но и для общества вообще. Именно с этой позиции анализировала явление магазинов «Березка» в советской повседневности Анна Иванова [3].

В советской среде питание следует рассматривать как особенное явление, тем более в крупном городе. Более того, здесь уровень потребления гораздо более показателен, чем средний уровень доходов населения. В экономической науке принято выделять реальный и номинальный доходы. Реальный доход представляет собой не сумму в рублях, а то количество благ, которое человек мог бы позволить себе на свой номинальный доход. Данный показатель более точно передает уровень жизни и потребления населения, но об этом будет сказано чуть позже.

Следует также заметить, что потребление продуктов питания выступало одним из индикаторов не только городского образа жизни, но и отражением индустриальной модернизации общества. В странах Запада вместе с индустриальной и постиндустриальной модернизацией общества происходил процесс развития консюмеризма, то есть развития общества потребления. СССР отрицало данное явление в своей общественной жизни, но если этому не было места в общественной жизни советского общества, то откуда появились фарцовщики, «колбасные» электрички и другие явления советского потребления.

Вместе с развитием индустриального общества в СССР также развивалась и практика индивидуального потребления. Вместе с развитием общества, развитием советской индустрии производства товаров народного потребления, продуктов питания росли и потребности советского 118

человека. Горожанин нуждался в готовых продуктах питания, доступных в магазинах рядом с домом, в удобной и качественной одежде, которая могла бы подчеркнуть его статус, предметах быта. Что говорить, даже особенности курения подчеркивали различие в статусе человека. Деревенский житель не чурался курить самосад и табак, завернутый в газетный лист, в то время как горожанин гнался за сигаретами.

Цель исследований. Дать характеристику развития потребления продуктов питания населением Красноярска во второй половине XX в.

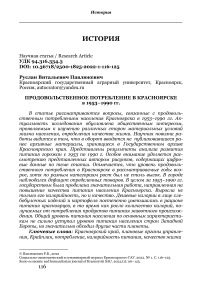

Результаты и их обсуждение . Характеристика затрат на продукты питания . По данным рисунка 3, значительная доля расходов красноярцев уходила на покупку продуктов питания – 80 % всех расходов, еще 4 % составляли траты в общепите и столовых, 12 % – траты на алкоголь. Следует заметить, что расходы на алкоголь значатся второй статьей расхода в данной группе, уступая лишь покупке продуктов питания и одежды.

Бюджет на продукты питания

Красноярских рабочих 1954

■ продукты питания

-

■ водка,вино и алкоголь

-

■ предметы парфюмерии, косметики, саниарии, медикаменты и лекарства

-

■ папиросы, махорка, табак

-

■ общепит, столовые

Рис. 1. Характеристика затрат населения Красноярска на продукты питания [4]

Это в условиях, когда еще были сильны традиции самогоноварения, и многие предпочитали доставать «первак» через знакомых, чем покупать алкоголь в магазинах. Остальное в достаточно ровной степени распределяется между остальными статьями бюджета. Следует заметить, что в последующие годы ситуация в долях распределения расходов практически не менялась, сохраняя относительно те же пропорции, которые если и менялись, то в пределах 1–5 % в разные годы. В то же время необходимо отметить, что доля, которую население тратило на еду в целом, в общем объеме потребления была достаточно высокой – 30–35 %, в то время как в развитых странах Западной Европы доля расходов на питание составляла, как правило, 7–15 % в общей структуре расходов. Как правило, освободившиеся денежные средства шли на иные расходы.

В целом в рассматриваемый период наблюдался процесс постепенного сокращения данной графы в бюджетах. Так, если на 1954 г. доля данных расходов в бюджете красноярцев составляла приблизительно 35 % [4, л. 16] , то на 1990 г. – 29,7 % [5]. В то же время доля трат на питание, характерная для СССР, не может служить показателем бедности советского населения, так как в странах Запада доля трат, которые шли на коммунальные услуги, была в разы выше, чем в Советском государстве, как, впрочем, и налоги. Тем более следует заметить, что в странах Запада более развита была сфера общественного питания. В Советском Союзе, в частности в Красноярске, общепит, как правило, являлся либо частью рабочего распорядка дня, либо элементом роскоши. Доля трат, которую население оставляло в заведениях общественного питания, была крайне незначительной.

с мясо и мясопродукты в пересчете на мясо

^^^^^™молоко и молочне продукты в пресчете на молоко

^^^^^™яйца в штуках

? картофель

^^^^^™овощи и бахчевые

^^^^^™хлебные продукты, мука, крупа и бобовые

^^^^^*рыба и рыбопродукты

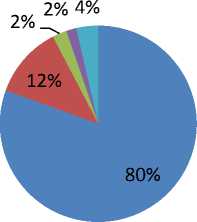

Рис. 2. Динамика потребления основных продуктов питания красноярцами в 1953–1990 гг. [7]

Потребление основных продуктов питания. Оценивая динамику потребления основных продуктов питания (рис. 2), можно сказать, что с 1953 г. наблюдается рост потребления практически всех видов продуктов питания, исключением являлось только потребление картофеля и хлебных продуктов, что, впрочем, свидетельствует о позитивных изменениях в рационе горожан. Картофель и мучные изделия являются дешевыми калориями, значительная их доля в питании отражает бедность рациона, в то время как сокращение дешевых калорий свидетельствует о позитивных изменениях в области питания людей. Собственно, потребление данных продуктов питания росло до 1960 г., а затем стало постепенно сокращаться. Так, среднее подушное потребление картофеля за период с 1953 по 1990 г. сократилось более чем на 20 кг в год, потребление мучных, бобовых изделий за менее чем 40 лет упало практически в два раза с 221 до 106 кг ежегодной продукции. В то время как потребление других продуктов питания значительно возросло. Наиболее стабильный и быстрый рост показало потребление молочной продукции. Так, среднегодовое потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко выросло в 5,1 раза, с 76,7 кг на 1 человека до 393 кг. Рост потребления молочной продукции был связан с развитием пищевой промышленности Красноярского края и ростом качества жизни местного населения. Доходы красноярцев позволяли им брать все больше молочной продукции, поскольку ее сложно было вывезти за пределы края в связи с низкими сроками хранения. Надо отметить, что количество потребляемой молочной продукции до 1970 г. было выше представленных нами данных, поскольку многие городские семьи, проживающие в частном секторе, имели своих коров. Соответственно, и владельцы коров, и те, кто покупал у них молоко, не входили в официальную отчетность советских властей. В рамках государственной политики Н.С. Хрущева произошел запрет на индивидуальное содержание крупного рогатого скота в городской среде, что привело к сокращению потребления молочной продукции, находившейся в серой зоне. Все эти факторы в целом и обусловили рост потребления молочной продукции среди населения Красноярска.

В целом потребление яиц в питании красноярцев возросло практически в 4 раза, мяса и мясопродуктов в – 2,6, рыбы – в 2,3, сахара и кондитерских изделий – в 1,8 раза, овощей – почти вдвое.

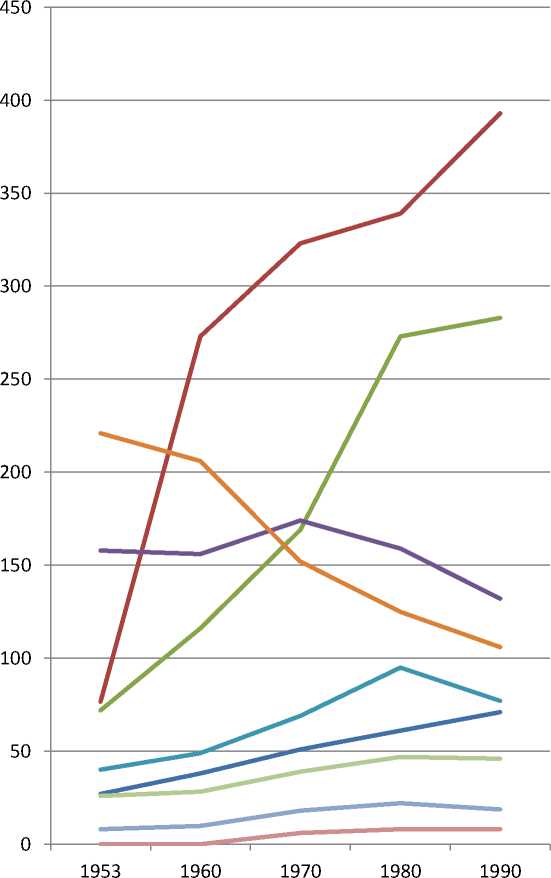

Калорийность питания населения Красноярска. В то же время изменилась и калорийность питания красноярцев. На рисунке 3 представлено изменение среднесуточной калорийности питания населения Красноярска в рассматриваемый период.

Рис. 3. Среднесуточная калорийность питания на душу населения в Красноярске в 1953–1990 гг. [7]

Так, в начале пятидесятых годов на одного красноярца в сутки приходилось порядка 2554 ккал, что значительно уступало норме. К 1957 г. потребление на душу населения возросло до 2699 ккал, из них 645 ккал животной продукции при норме 3053, то есть питание составляло 90 % от существующей нормы [6, л. 11]. Впрочем, недоедание было нормой для жителей СССР пятидесятых годов. Как отмечает Дональд Фильцер, в Москве, фактическая калорийность питания составляла 2776 ккал, в Челябинске – 2493, в Башкирии – 2396 ккал [8, с. 300]. Другими словами, красноярцы, конечно же, питались хуже, чем жители столицы СССР, но в то же время были в лучшем положении, чем жители крупных промышленных центров Урала. В последующие годы калорийность питания горожан постепенно росла, достигнув максимума, и практически сравнялась с рекомендованной нормой в 1980-е гг.

В последующем данный показатель вновь стал постепенно снижаться, что во многом было вызвано политическими и экономическими потрясениями в стране. В то же время нам важно проанализировать не только количество получаемых калорий, но и их качество в рационе красноярца. Следует отметить, что данные цифры достаточно условны, так как всегда существовала серая зона потребления, по которой получить данные достаточно проблематично. На рисунке 4 показан рацион питания красноярцев в 1953–1990 гг.

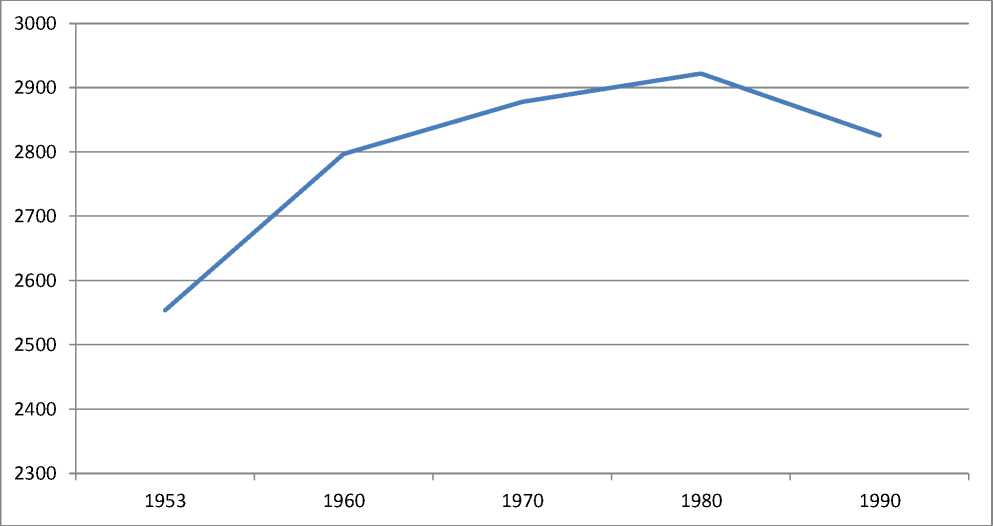

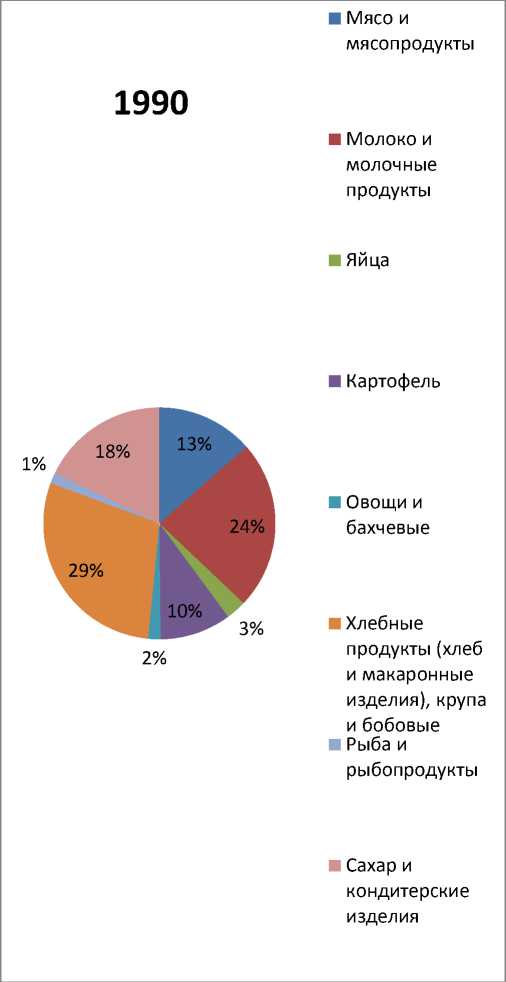

Рис. 4. Рацион питания красноярцев в 1953–1990 гг. [7]

Первое на что следует обратить внимание, это заметное усиление разнообразия в питании красноярцев в конце советского периода по сравнению с 1953 г. В начале рассматриваемого периода основой рациона красноярцев выступали продукты растительного происхождения. Их общая доля составляла 78 % от всех потребляемых население калорий, в то время как в 1990 г. доля растительного питания сократилась до 41 %, а продукция животного происхождения возросла с 12 до 41 %, достигнув баланса. Доля же сахара и кондитерской продукции выросла на 8 %. Наиболее заметный рост продемонстрировала молочная продукция. Выше мы уже говорили о возможных причинах таких цифр.

Заключение . Исследовав документальные материалы продовольственного потребления в Красноярске в 1953–1990 гг., можно заключить, что качество питания в рассматриваемый период значительно улучшилось. Вместе с ростом номинального дохода населения возрос и его реальный доход. Конечно же, по разным категориям рост был не столь высок. В городе наблюдался дефицит определенных товаров. Рост потребления молочных продуктов во многом был так высок именно по той причине, что продукцию было сложно вывезти за пределы города и края, поэтому она шла напрямую в магазины и предприятия общественного питания, в то время как мясная продукция часто вывозилась на север края и другие регионы СССР. В целом за 1953–1990 гг. государством была проделана значительная работа, направленная на повышение качества питания населения Красноярска. Выросла не только его калорийность, но и качество. Дешевые калории в лице хлебобулочных изделий и картофеля постепенно уменьшались в рационе питания красноярцев, в то время как росло количество калорий, получаемых от потребления продуктов питания животного происхождения. Общий уровень питания населения по основным характеристикам не сильно уступал уровню питания населения стран Западной Европы и значительно обходил другие части планеты.

Список литературы Продовольственное потребление в Красноярске в 1953-1990 гг

- Рафикова С.А. Живая история повседневности: сибирские горожане в 1960-е годы. Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2019. 484 с.

- Бодрийяр Ж. Потребление // Бодрийар Ж. Система вещей. Москва, 1995.

- Иванова А. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР. Москва: НЛО, 2018. 304 с.

- Государственный архив Красноярского края. Ф.Р. 1300. Оп. 3. Д. 2168.

- Просто об экономике. URL: https://moluch.ru/archive/118/32812/https://notboringeconomy.ru/pitanie-v-sssr-rossii-i-na-zapade-chto-i- kogda-eli-bolshe.

- Государственный архив Красноярского края. Ф.Р. 1300. Оп. 3. Д. 66.

- «Красноярскому краю 85 лет». Статистический очерк. Красноярск: Красноярскстат, 2019. 128 с.

- Дональд Фильцер. Опасности городской жизни в СССР в период позднего сталинизма. Москва: РОСПЭН, 2018. 445 с.