Продуктивность горчицы белой в лесостепной зоне Среднего Поволжья

Автор: Гущина Вера Александровна, Лыкова Анна Сергеевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальная работа проводилась в 2020-2021 гг. при достаточном (ГТК - 1,30) и недостаточном (ГТК - 0,87) условиях увлажнения соответственно годам исследований на лугово-черноземной почве коллекционного участка ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. Посев сорта Люция с нормами высева от 1,5 до 3,0 млн шт./га всхожих семян с интервалом 0,5 млн проводили рядовым и черезрядным способами. Увеличение нормы высева семян от 1,5 до 3,0 млн шт./га не оказывало существенного влияния на полноту всходов, которая в среднем за два года исследований составила 81,0-82,0 % при рядовом посеве и 72,0-73,0 % с междурядьем 30 см. Наибольшая урожайность горчицы 1,93-2,04 т/га получена при нормах высева 2,0 и 2,5 млн всхожих семян на рядовом посеве. Уменьшение или увеличение нормы высева, а также изменение ширины междурядий до 30 см приводит к существенному снижению урожайности семян (до 1,81 и 1,88 т/га).

Горчица белая (sinapis alba), погодные условия, полевая всхожесть, сохранность, структура урожая, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/149141113

IDR: 149141113 | УДК: 633.844.3 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_55

Текст научной статьи Продуктивность горчицы белой в лесостепной зоне Среднего Поволжья

Экспериментальная работа проводилась в 2020‒2021 гг. при достаточном (ГТК – 1,30) и недостаточном (ГТК – 0,87) условиях увлажнения соответственно годам исследований на лугово-черноземной почве коллекционного участка ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. Посев сорта Люция с нормами высева от 1,5 до 3,0 млн шт./га всхожих семян с интервалом 0,5 млн проводили рядовым и черезрядным способами. Увеличение нормы высева семян от 1,5 до 3,0 млн шт./га не оказывало существенного влияния на полноту всходов, которая в среднем за два года исследований составила 81,0‒82,0 % при рядовом посеве и 72,0‒73,0 % с междурядьем 30 см. Наибольшая урожайность горчицы 1,93‒2,04 т/га получена при нормах высева 2,0 и 2,5 млн всхожих семян на рядовом посеве. Уменьшение или увеличение нормы высева, а также изменение ширины междурядий до 30 см приводит к существенному снижению урожайности семян (до 1,81 и 1,88 т/га).

Горчица ( Sinápis ) – растение семейства капустные ( Brassicaceae ). Как культура она начала свою историю из государств, прилегающих к

Средиземному морю. В странах западной Европы первые упоминания датируются XVI веком. В России горчица появилась в XVIII веке в Нижнем Поволжье, а впервые о ней в 1781 г. писал А.Т. Болотов в своей работе «О битье горчичного масла и о полезности оного» [1].

Из большого количества видов горчицы наибольший интерес представляют три – белая (Sinapis alba) , сизая или сарептская (Brássica júncea) и черная (Brássica nígra) . Они имеют много одинаковых морфологических и биологических признаков. Выделяется еще один вид, который относится к сорнякам – это горчица полевая (Sinapis arvensis L.) [2].

Горчица белая ( Sinapis alba ) – одна из наиболее используемых человеком сельскохозяйственных культур. Основные её сырьевые продукты (семена, зеленый корм, зеленое удобрение, масло) представляют особый интерес по химическому составу и по широте использования [1]. Как и другие масличные культуры [3], она является источником получения высококачественного пищевого масла, содержание которого в семенах достигает 30‒40% [4].

Горчичное масло представлено непредельными жирными кислотами: эруковой, обладающей высокой теплотворной способностью, на долю которой приходится 28,0‒53,2 %; олеиновой (ω-9) – 13,7‒25,1 %, линолевой (ω-6) – 4,9‒17,4%, гадолевой 9,4‒14,2%, линоленовой (ω-3) – 8,0‒12,0%. Из предельных кислот в масле горчицы обнаружены пальмитиновая и арахиновая кислоты [5].

Масло из горчицы широко применяется в различных отраслях народного хозяйства, в том числе его используют для мыловарения и изготовления косметических средств, лаков и красок, для выделки кожи, а также в химической и текстильной промышленности. Семена применяются при консервировании овощей. Добавление горчичного масла при изготовлении хлебобулочных изделий дольше сохраняет их свежесть. Жмых, оставшийся после получения масла, прекрасно поедается всеми видами животных поскольку содержит до 35,0 % белка, 11,0 % жира и 9,1 % клетчатки [2, 6]. В медицине жмых используется для производства горчичников [7].

Горчичное масло все большее значение приобретает в качестве источника дизельного топлива, что позволяет частично сократить потребление запаса природной нефти [8, 9, 10].

Кроме того, биомасса горчицы белой оказывает положительное влияние на плодородие почвы, ее биологические и физические свойства. Растения формируют в короткие сроки большую вегетативную массу, подавляясорнякиивыполняяпочвопокровнуюфункцию. Ворганическом земледелии шрот из семян можно вносить вместо гербицидов. Горчица является прекрасным предшественником, поскольку ее корневая система хорошо разрыхляет почву и выделяет вещества, обладающие фитонцидным эффектом, при котором снижается инфицирование культурных растений фузариозной гнилью, фитофторозом, паршой клубней и ризоктониозом [11, 12].

Производственные посевы горчицы белой, преимущественно, находятся в Поволжье (73,4 %), Западной Сибири (6,6 %) и на Северном Кавказе (5,8 %) [7].

По своим биологическим свойствам горчица характеризуется как скороспелая, засухоустойчивая культура и неприхотливая к почвенноклиматическим условиям [14].

В настоящее время у сельскохозяйственных предприятий интерес к горчице повышается, появляются новые сорта, для которых необходимо разрабатывать элементы технологии выращивания [13]. К таким приемам относится установление оптимального способа посева и нормы высева, что и определяет цель исследований, так как сильно загущенные и, наоборот, изреженные агроценозы менее продуктивны.

Объект и методы исследований

Экспериментальная работа проводилась в 2020‒2021 гг. на лугово -черноземной почве коллекционного участка ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, которая характеризуется следующими агрохимическими показателями: реакция среды слабокислая (pH – 5,2) (ГОСТ 26483-85), величина гидролитической кислотности – 5,32 мг-экв./ 100 г почвы (ГОСТ 2782188), степень насыщенности основаниями – 79 % (по М.Ф. Корнилову), содержание гумуса в пахотном горизонте 3,6 % (ГОСТ 26213-91), щелочногидролизуемого азота – 77,7 мг/кг почвы (по Корнфилду), подвижного фосфора и обменного калия – 36,2 и 78,6 мг/кг почвы соответственно (ГОСТ 26204-91).

Объект исследований – горчица белая (Sinápis álba ) сорт Люция. Схема опыта включала два фактора. Фактор А – способ посева: рядовой и черезрядный. Фактор В – нормы высева от 1,5 до 3,0 млн. шт./га всхожих семян с интервалом 0,5 млн.

Сорт горчицы белой Люция характеризуется скороспелостью, крупносемянностью, обладает устойчивостью к засухе и полеганию. Отличается стабильным урожаем с высоким содержанием эруковой кислоты (24,2%) и жира в семенах (20,0%). По жирнокислотному составу масло может использоваться на пищевые и технические цели [15].

Повторность опыта шестикратная, размещение делянок рендомизированное. Площадь делянок первого порядка 90,0 м2, второго – 2,0 м2. Предшественник – озимая пшеница. Одновременно с посевом ранних яровых культур высевали горчицу на глубину 2-3 см. В фазе розетки листьев проведена обработка инсектицидом контактнокишечного действия Децис Профи, ВДГ (250 г/кг Дельтаметрин) и гербицидом Пантера, КЭ (40 г/л квизалофоп-П-тефурил) для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Уборка урожая осуществлялась в фазу полной спелости семян.

Все приемы по выращиванию горчицы выстраивались с учетом климатических условий и рекомендаций для культуры в лесостепи Среднего Поволжья. Технологические операции по её возделыванию выполнены в оптимально рекомендованные сроки.

Эксперимент заложен в соответствии с методикой Б.А. Доспехова (1985) [16]. Фенологические и биометрические наблюдения проводили в основные фазы роста и развития горчицы, определение структуры урожая, его учет и другие сопутствующие исследования осуществляли по методике Госсортсети (1971) и рекомендациям ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987) [17, 18]. Густоту стояния растений подсчитывали в фазу полных всходов и перед уборкой на учетных площадках 0,25 м2 в двух несмежных повторениях. Статистическую обработку данных эксперимента проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) на персональном компьютере с использованием программы Excel 2020. Данные по метеоусловиям изложены на основании учета, проведенного Пензенским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Результаты исследований

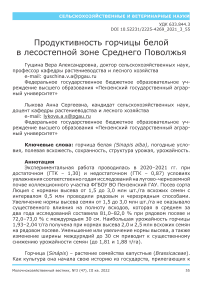

Гидротермические условия в годы проведения исследований были различными ( рис. 1 ). Все крестоцветные культуры предъявляют повышенные требования на начальных этапах онтогенеза к условиям увлажнения. Горчица также проявляет высокую чувствительность к иссушению верхнего слоя почвы [19]. При анализе погодных условий, в период вегетации горчицы в 2020 году установлено, что он отличался преимущественно достаточным увлажнением при оптимальном температурном режиме, что характеризуется гидротермическим коэффициентом (ГТК), который составил 1,3. В первой декаде мая, когда проводили посев, осадков выпало 73,8 мм, превышающих норму в 6,1 раза, температура была на 3,0°С выше среднемноголетней, что и отразилось на появлении дружных всходов через пять суток после посева. Большое количество влаги и тепла (ГТК – 2,2) позволили развиться хорошей розетке листьев растений. В фазу стеблевания горчицы выпало 21,8 мм осадков, средняя температура составила 18,0° С, то есть сложились условия достаточного увлажнения при ГТК – 1,2. Период бутонизация – цветение характеризовался как влажный (ГТК – 1,4), а цветение – плодообразование – засушливый (ГТК –

0,8). Созревание семян проходило дружно, т.к. в этот период отмечен дефицит осадков и жаркая погода (ГТК – 0,4).

Рисунок 1 - Метеорологические условия в годы проведения исследований

Вегетационный период 2021 г. был засушливым с ГТК – 0,87, что типично для зоны с неустойчивым увлажнением. В таких сложных условиях удалось установить действие изучаемых факторов. Начало вегетации характеризовалось высокими температурами и сухостью воздуха (ГТК – 0,4), что повлияло на более длительное прорастание семян горчицы. При сложившихся условиях отмечалась высокая повреждаемость растений крестоцветными блошками. На начальных этапах развития растений важным фактором является оптимальная влажность почвы, особенно ее поверхностного слоя. В июне температурный режим и количество осадков приблизились к средним многолетним, что позволило характеризовать период всходы – стеблевание как влажный (ГТК – 1,5). Фаза бутонизации проходила при недостатке влаги и высокой среднесуточной температуре. ГТК при этом составил 0,5, то есть сложились засушливые условия. При более благоприятном гидротермическом режиме проходило цветение растений и созревание семян (ГТК – 0,9 и 1,0 соответственно).

Одним из элементов высокой продуктивности культуры является густота стеблестоя, которая обеспечивается своевременным получением полных, дружных и хорошо развитых всходов. Этот показатель обеспечивает 50 % всего урожая. На полевую всхожесть семян оказывают существенное влияние их качество, уровень агротехники и метеорологические условия в период посев ‒ всходы [20].

В 2020 году в условиях более прохладной весны и при достаточном количестве осадков поверхностный слой почвы не иссушался, поэтому полнота всходов была практически одинаковой. При рядовом посеве она составила 87,1‒88,8%. Количество всходов находилось в пределах 130,7‒262,5 шт./м2. При черезрядном посеве полевая всхожесть снизилась до 78,0 %, так как повышается засоренность и конкуренция за влагу. Во второй год исследований в период посева часть семян, попавших во влажный слой почвы проросла, но для дальнейшего развития проростков влаги было недостаточно и всходы не появились из-за повышенной чувствительности мелкосемянной культуры к влажности верхнего слоя почвы. В связи с этим при рядовом посеве полевая всхожесть снизилась на 11,7‒13,0 % по отношению к прошедшему году и густота составила – 113,1‒226,5 шт./м2. При черезрядном посеве, то есть с шириной междурядий 30 см, отмечалось снижение полевой всхожести в 1,2 раза.

В среднем за два года полевая всхожесть горчицы не превышала 82,3 %. Причем самая низкая полнота всходов (67,1‒76,0 %) была в условиях засушливой весны 2021 года. Следовательно, всхожесть и густота стояния растений определяются количеством выпавших осадков и температурным режимом в период посев ‒ всходы.

За период вегетации горчицы происходила частичная гибель растений от самоизреживания, повреждения вредителями, угнетения сорняками, а также от складывающихся метеорологических условий. Степень изреживания посевов тем больше, чем сильнее они загущены. При норме высева 3,0 млн всхожих семян на 1 га сохранность растений в первый год исследований составила 70,8‒79,6 % в зависимости от способа посева. Снижение нормы высева до 1,5 млн всх. семян/ га повысило её на 4,7‒6,5 %. Наибольший процент сохранившихся растений (79,6‒84,3 %) в 2020 году наблюдали при рядовом посеве, на черезрядном – он снизился на 8,5‒7,0 %. Снижение густоты стояния растений в 2021 году связано с низкой полевой всхожестью (67,1‒76,0 %). Однако сохранность растений была лучше, поскольку растения между собой слабо конкурировали. Следует отметить, что с увеличением нормы высева она уменьшалась с 78,2 до 74,2 % на рядовом посеве, с 73,0 до 67,4 % – на широкорядном.

Таким образом, увеличение нормы высева семян горчицы белой снижает в агроценозе количество сохранившихся растений к уборке. Однако оптимальный продуктивный стеблестой создают нормы высева 2,0‒2,5 млн всхожих семян на гектар.

Правильное определение нормы высева и способа посева, обеспечивают необходимую площадь питания растений и являются важным условием получения высокого урожая горчицы.

На формирование элементов структуры урожая оказывают влияние не только густота стояния растений, но и число стручков на них, семян в стручке и масса 1000 штук. С увеличением нормы высева от 1,5 до 3,0 млн семян на гектар интенсивность образования стручков снижалась, и на рядовом посеве в 2020 году на одном растении с наименьшей густотой сформировалось 37,2 стручка. Увеличение нормы высева в два раза способствовало менее интенсивному плодообразованию, и количество стручков снизилось до 28 шт. Аналогичная закономерность прослеживалась и при черезрядном посеве. В 2021 году у растений наблюдалось снижение количества стручков с 30,1 до 20,0 шт./раст. и с 38,2 до 31,2 шт./раст. соответственно изучаемым приемам.

Наиболее существенное влияние на формирование продуктивности горчицы оказывают масса 1000 семян и их число в стручке, количество которых в зависимости от элементов технологии изменялось незначительно. Независимо от ширины междурядий в 2020 году при наименьшей норме высева количество семян в стручке не превышало 11,0 штук, при увеличении нормы до 3 млн – 9,0 штук. Обсемененность стручка горчицы в 2021 году находилась в пределах 7,5‒10,2 штук.

Наиболее крупные семена, с массой 1000 штук 5,15‒5,96 г, получены в первый год исследований при рядовом способе посева. Увеличение ширины междурядий до 30 см снижало их массу на 0,61‒1,06 г. Это связано с увеличением количества стручков на одном растении, семена в которых были мельче (4,54‒4,90 г). Дефицит осадков в критический период развития горчицы (бутонизация и цветение) в 2021 году привел к снижению массы 1000 семян. При рядовом посеве их масса снизилась по отношению к предыдущему году на 0,15‒0,33 г, при черезрядном – на 0,39‒0,51 г.

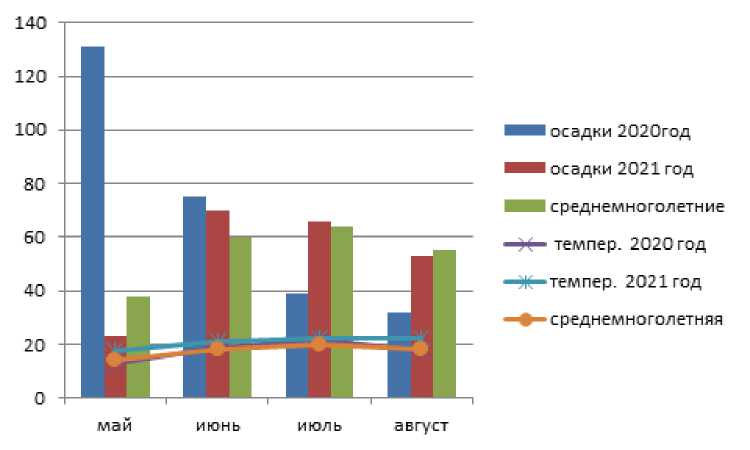

Определяющим фактором в оценке изучаемых агроприемов служит урожайность, которая больше всего подвержена факторам окружающей среды. По годам исследований она значительно различалась. В оптимальном по гидротермическим условиям 2020 году урожайность горчицы в 1,6‒1,7 раза была выше, чем во второй год исследований. Максимума (2,58 т/га) она достигала на рядовом посеве с нормой высева 2,5 млн шт./га ( рис. 2 ).

При норме 2,0 млн она снизилась на 0,14 т/га. На тех же нормах высева с шириной междурядья 30 см урожайность семян составила 2,32 и 2,24 т/га. Оптимальная густота стояния растений имеет особенно большое значение, так как она сильно влияет на крупность, выравненность семян и урожайные свойства. На загущенных посевах возрастает конкуренция растений за потребление влаги из почвы, элементов питания и фотосинтетически активную радиацию. Увеличение густоты стояния приводит к снижению числа и размеров генеративных органов на растении, и продуктивность резко падает.

В редких посевах горчицы формируются более мощные, хорошо облиственные и сильно ветвящиеся растения с большим количеством стручков и семян в них. Но индивидуальная продуктивность растений при норме 1,5 млн всхожих семян на гектар не компенсирует чрезмерную изреженность посевов и приводит к снижению урожайности при посеве с междурядьями 15 и 30 см до 2,29 т/га и 2,11 т/га соответственно.

НСР 05, т/га: 2020 год А – 0,038, В – 0,044, АВ – 0,074;

2021 год А – 0,018, В – 0,029, АВ – 0,048.

Рисунок 2 - Урожайность горчицы белой, т/га

Наивысшую урожайность семян 1,41 и 1,49 т/га в 2021 году обеспечили те же нормы высева на рядовом посеве, что и в 2020 году. Дальнейшее её увеличение до 3,0 млн шт./га привело не только к перерасходу семян, но к снижению урожайности до 1,34 т/га.

Выводы

Для получения высоких урожаев горчицы белой в лесостепи Среднего Поволжья важно обеспечить полноценное индивидуальное развитие растений и сформировать стеблестой, оптимальный по структуре. Изменение площади питания растений путем регулирования нормы высева и способа посева позволило определить лучший вариант, который обеспечивает более благоприятные условия для формирования высокопродуктивных агроценозов. В среднем за два года наибольшая урожайность горчицы ‒ 1,93‒2,04 т/га на рядовом посеве ‒ получена при нормах высева 2,0 и 2,5 млн всхожих семян. Уменьшение или увеличение нормы высева, а также изменение ширины междурядий до 30 см приводит к существенному снижению урожайности семян (до

1,81 и 1,88 т/га).

Список литературы Продуктивность горчицы белой в лесостепной зоне Среднего Поволжья

- Горчица белая. История, применение. Сорта селекции ВНИИМК / Е.Ю. Шипиевская, О.А. Сердюк, В.С. Трубина, Л.А. Горлова // Эффективное растениеводство. – 2018. - № 8. – С. 66-68. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36412454

- Велкова, Н.И. Использование горчицы белой для расширения медоносных ресурсов ЦЧР: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Н.И. Велкова. – Орел, 2004. – 17 с. ‒ URL: https://elibrary.ru/nhvlyx

- Арефьев, А.Н. Влияние гербицидов на продуктивность льна масличного / А.Н. Арефьев, Д.В. Бражников // Молочнохозяйственный вестник. – 2021. – № 4(44). – С. 8-19. ‒ URL: https://doi.org/10.52231/2225-4269_2021_4_8

- Урожайность горчицы белой при использовании современных жидких удобрений в нечерноземной зоне России / Д.В. Виноградов, К.В. Наумцева, Е.И. Лупова и др. // Вестник РГАТУ. – 2019. – № 4(44). – С. 126-131. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41584090

- Antova, G.A. Lipid composition of mustard seed oils (Sinapis alba L.) / G.A. Antova, M.I. Angelova-Romova, Z.Y. Petkova, O.T. Teneva, M.P. Marcheva // Bulgarian chemical communications. – 2017. – V. 49. – Pp. 55–60.

- Лупова, Е.И. Продуктивность рапса ярового в условиях южной части нечерноземной зоны / Е.И. Лупова // Вестник РГАТ. – 2021 – №3. – С. 48-55. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47161910

- Воловик, В.Т. Горчица белая – значение, использование / В.Т. Воловик // Адаптивное кормопроизводство – 2020 № 2. – С. 41-67. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43789563

- Уханов, А.П. Перспективы использования биотоплива из горчицы / А.П. Уханов, В.А. Голубев // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2011. - №1(13). – С. 88-93.

- Gushchina, V.A. The Substantiation of The Seeding Rate of Spring Rape in The Conditions of Unstable Moistening of Forest-Steppe of The Middle Volga Region / V.A. Gushchina, A.S. Lykova, O.A.Sharunov // Research Journalof Pharmaceutical, Biologicaland Chemical Sciences. – 2018. – № 9 (1). – Р. 149-154. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164805

- Yesilyurt, M.K., Arslan M., Eryilmaz T. Application of response surface methodology for the optimization of biodiesel production from yellow mustard (Sinapis alba L.) seed oil / M.K. Yesilyurt, M. Arslan, T.Eryilmaz // International journal of green energy. – 2019. – V. 16, no. 1. – Pp. 60–71.

- Новые сорта капустных селекции ВНИИ кормов / В.Т. Воловик, С.Е. Медведева, Т.В. Леонидова и др. – М.: Угрешская типография, 2011. – С. 212-222. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18901201

- Morra, M.J. Bioherbicidal activity of Sinapis alba seed meal extracts / M.J. Morra, I.E. Popova, R.A. Boydston // Industrial crops and products. – 2018. – V. 115. – Pp. 174–181.

- Практикум по растениеводству / Д. В. Виноградов, Н. В. Вавилова, Н. А. Дуктова, Е. И. Лупова. - Рязань, 2018. – 320 c. ‒ URL: https://elibrary.ru/yshdch

- Righini, D. The bio-based economy can serve as the springboard for Сamelina and Сrambe to quit the limbo / D. Righini, F. Zanetti, A. Monti // Oilseeds and fats, Crops and Lipids. – 2016. – № 23 (5). – P. 13-16.

- Новые сорта масличных культур семейства Brassicaceae селекции Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства / А.А. Смирнов, Т.Я. Прахова, Л.Е. Вельмисева, В.А. Прахов // Таврический вестник аграрной науки. – 2016. - № 3(7). – С. 95-102. ‒ URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27698346

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

- Юрина, А.В. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / А.В. Юрина. – Екатеринбург, 1985. – 110 с.

- Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами / под ред. В.М. Лукомца. ‒ Краснодар: ВНИ-ИМК, 2007. ‒ 112 с.

- Гущина, В.А. Изменение урожайности и качества маслосемян ярового рапса в зависимости от приемов возделывания и погодных условий / В.А. Гущина, А.С. Лыкова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. – № 6 (80). – С. 9-12. ‒ URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16346053

- Гущина, В.А. Влияние сорта и гидротермических условий периода вегетации на продуктивность ярового рапса / В.А. Гущина, А.С. Лыкова // Нива Поволжья. – 2015. – №2(35). – С. 13-18. ‒ URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23859142