Проектирование методического обеспечения процесса формирования компетенций обучающихся технических вузов в сфере международного сотрудничества на занятиях по иностранным языкам

Автор: Исаева Татьяна Евгеньевна, Бжиская Юлия Вячеславовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения убеждает в том, что такая важная область деятельности выпускников технических университетов, как подготовка к международному сотрудничеству, не нашла должного отражения в целях высшего образования, сформулированных в виде компетенций. Для преодоления этого недостатка реализовано проектирование методического обеспечения дисциплин, связанных с преподаванием иностранных языков для обучающихся всех направлений и уровней образования, в целях их подготовки к международному сотрудничеству. Изучена содержательная сторона подобного проектирования, предложено авторское определение, разработаны структура и алгоритм проектирования. В процессе исследования специфики международного сотрудничества как педагогической категории описаны методологические, культурологические и коммуникативные составляющие данного понятия. Основополагающим элементом проектирования методического обеспечения стало выявление наиболее значимых областей международного сотрудничества для выпускников технических вузов. В статье рассматривается содержание проектирования в соответствии с разработанной структурой, анализируются полученные результаты и предлагаются пути совершенствования методического обеспечения в целях формирования универсальных компетенций обучающихся.

Иностранный язык, профессиональная компетентность, универсальная компетенция, межкультурная коммуникативная компетенция, проектирование методического обеспечения, международное сотрудничество, академическое взаимодействие, научное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/149134565

IDR: 149134565 | УДК: 378.16:372.881.1-057.875 | DOI: 10.24158/spp.2020.5.23

Текст научной статьи Проектирование методического обеспечения процесса формирования компетенций обучающихся технических вузов в сфере международного сотрудничества на занятиях по иностранным языкам

Начало ХХI века характеризуется постоянно активизирующимися интеграционными процессами, которые охватывают все сферы жизнедеятельности людей, включая образование. Происходящие социально-экономические и политические изменения в обществе, бурное развитие информационно-коммуникационных технологий служат толчком к пересмотру требований, предъявляемых к современному специалисту, который должен обладать такими личностными и профессиональными качествами, как гибкость мышления, толерантность восприятия, коммуникабельность, постоянная нацеленность на получение знаний, а также способность работать в многонациональной команде, проявляя интерес и уважение к культуре каждого члена коллектива. Поэтому в социуме возрастает потребность в специалистах, способных осуществлять коммуникацию на иностранном языке с представителями других стран.

Несмотря на стремление разработчиков федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) привести цели обучения в вузах, выраженные в терминах компетенций, в соответствие с профессиональными стандартами и запросами общества, такое направление деятельности специалистов различных профессиональных групп, как международное сотрудничество, пока не получило должного освещения в нормативно-правовых, научных и методических документах. В связи с подобным положением дел актуальность исследования состоит в изучении проектирования методического обеспечения (далее – ПМО) занятий по иностранным языкам в технических университетах, ориентированных на подготовку обучающихся к международному сотрудничеству.

Основы проектирования методического обеспечения/оснащения занятий в учебных заведениях разного уровня были заложены в трудах таких известных российских ученых, как С.И. Архангельский [1] и П.И. Пидкасистый [2]. Методическое проектирование рассматривалось как составная часть более широкого понятия – педагогического проектирования – и важная составляющая любого учебно-образовательного процесса. Чаще всего под методическим проектированием понималось планирование определенной деятельности субъектов образовательного процесса посредством совокупности методов и приемов для достижения конечной цели [3, с. 51].

Однако, как отмечает А.А. Беляев, теоретические основы методического проектирования остаются недостаточно изученными, что затрудняет его эффективное внедрение в практику работы всех педагогов [4]. К этому следует добавить, что введение ФГОС третьего поколения, в основу содержания которых был заложен компетентностный подход, привело к некоторым искажениям в этом процессе: нормативно-правовые документы, определяющие цели образования как формирование заранее заданной системы компетенций выпускников, появились раньше, чем академические коллективы высших учебных заведений оказались готовы к созданию учебных планов, основных образовательных программ, рабочих программ дисциплин (далее – РПД) и соответствующего им учебно-методического обеспечения в виде учебных, учебно-методических пособий и методических рекомендаций. Таким образом, подменено само понятие «проектирование» (от лат. рrojectus - ˈброшенный впередˈ), которое потеряло свое предназначение: предлагать новое содержание и методы обучения в соответствии с изменившимися целями российского высшего образования и путем апробации избирать наиболее эффективные из них. Оно было замещено «подгонкой» под ФГОС, причем в кратчайшие сроки, учебно-методических пособий, содержание которых далеко не всегда отличалось от такового публикаций 20–30-летней давности.

Сегодня, когда в педагогических коллективах российских вузов уже накоплен определенный опыт работы по ФГОС 3 и его последующим редакциям, настало время более внимательно изучить теоретические и практические вопросы проектирования методического обеспечения образовательного процесса в целях повышения его эффективности. Как показывает изучение ряда научных трудов [5], ПМО должно реализовываться в соответствии со следующими аспектами:

-

- принципами педагогической деятельности, обусловленными избранной педагогической парадигмой или доминирующим подходом;

-

- стадиями/этапами проектирования;

-

- количеством учебных часов, отводимых в учебном плане на освоение данной дисциплины (контактных и для самостоятельной работы);

-

- учетом специфики дисциплины, для которой разрабатывается методическое обеспечение;

-

- наиболее эффективными с методической точки зрения видами работы и контроля, избранными на основе используемых методов обучения.

Далее демонстрируется, как осуществлялось ПМО дисциплин «Иностранный язык» (бакалавриат), «Иностранный язык (профессиональная коммуникация)» (специалитет), «Иностранный язык в сфере научного общения» (аспирантура), которые включены в учебные планы ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», в ходе подготовки обучающихся к международному сотрудничеству.

Ориентируясь на значимость исследуемого понятия в педагогическом процессе, предлагаем следующее определение: проектирование методического обеспечения - это целенаправленная педагогическая деятельность, являющаяся неизменным компонентом любого образовательного процесса, заключающаяся в определении целей, задач, требований, а затем - в выработке методически обоснованных решений, соответствующих избранной педагогической парадигме и отраженных в комплексе учебно-методических материалов, реализация которых (наряду с другими составляющими учебно-образовательного процесса) будет способствовать достижению данных целей.

Международное сотрудничество как объект ПМО избран в связи с тем, что сегодня практически не существует сферы жизни или направления профессиональной деятельности, которые бы не были вовлечены в разнообразные контакты с зарубежными партнерами. В процессе реализации ПМО мы отталкивались от предложенных структур методического проектирования, разработанных в трудах Н.Е. Седовой [6], А.А. Беляева [7, с. 50] и др., однако специфика самого понятия «международное сотрудничество» и его системный характер предопределили необходимость внесения некоторых корректив в обозначенные структуры. В результате предлагаем следующую структуру проектирования методического обеспечения обучения иностранному языку в вузе, ориентированного на формирование универсальных компетенций обучающихся, обеспечивающих их готовность к международному сотрудничеству:

-

– этап 1 – понятийный : определение педагогической сущности понятия «международное сотрудничество» и сферы его распространения;

-

- этап 2 - нормативно-методологический : стадия изучения нормативно-правовых документов, а также теоретико-методологической базы, определяющих цели подготовки обучающихся технического университета к международному сотрудничеству;

-

– этап 3 – стадия замысла проекта : соотнесение возможностей изучения иностранных языков с задачами по формированию особых универсальных компетенций, востребованных в процессе международного сотрудничества, а также построение алгоритма процесса;

-

– этап 4 – стадия первичного анализа содержания : определение содержания обучения иностранному языку, ориентированного на подготовку обучающихся к различным формам международного сотрудничества, выбор наиболее эффективных методов обучения и видов работы на занятиях;

-

- этап 5 - стадия реализации проекта : непосредственно разработка методического обеспечения дисциплин цикла «Иностранный язык»;

-

– этап 6 – подведение итогов реализации проекта : определение готовности обучающихся к осуществлению различных направлений международного сотрудничества и внесение корректив, модификаций в созданное методическое обеспечение.

Итак, приступая к ПМО, на этапе 1 мы столкнулись с необходимостью изучения сущности понятия «международное сотрудничество». Прежде всего следует отметить, что большинство научных трудов, рассматривающих эту категорию, относятся к сфере политологии или юриспруденции. Под международным сотрудничеством понимают различные способы взаимодействия субъектов международной системы на основе норм международного права и национальных правовых систем, ориентированные на оказание помощи, организацию совместных предприятий и исключающие какие бы то ни было формы доминирования, нарушения национального суверенитета государственных образований [8]. Однако в связи с тем что международное сотрудничество может охватывать самые разные сферы - политическую, экономическую, производственную, культурную, военную, научно-техническую, экологическую, образовательную и пр., можно с уверенностью говорить, что это понятие относится к междисциплинарным категориям. Поэтому применительно к нашему исследованию обратим внимание на такие дефиниции: международное сотрудничество -это «совместная деятельность субъектов международного права, основанная на общих целях и задачах» [9, с. 25]; это не отсутствие конфликтов, а коммуникационное взаимодействие субъектов сотрудничества, направленное на поиск наиболее взаимовыгодных решений [10].

Следовательно, можно дать следующее определение международному сотрудничеству как педагогической категории: это взаимодействие субъектов, принадлежащих к разным языкам и культурам, направленное на достижение взаимовыгодных решений в значимых областях деятельности и реализуемое в процессе межкультурной коммуникации (устной или письменной) на основе уважения к ценностям, традициям и суверенитету партнера. Мы также трактуем подготовку обучающихся к международному сотрудничеству на занятиях по иностранному языку как целенаправленное развитие коммуникативной компетенции в области этики и дипломатии международных переговоров, знания особенностей национального речевого этикета и невербального общения.

На этапе 2 проведен анализ ФГОС 3++ на предмет выявления целей подготовки обучающихся, которые бы так или иначе соотносились с международным сотрудничеством, следовательно, были изучены компетенции, которые могут быть сформированы у студентов на занятиях по иностранным языкам. В результате мы пришли к выводу, что ни одна из универсальных компетенций не имеет прямого отношения к международному сотрудничеству. При этом в компетенциях все же присутствует социальный компонент («способен осуществлять социальное взаимодействие»; «способен организовывать и руководить работой команды»), коммуникативный компонент («способен осуществлять деловую коммуникацию… на иностранном языке»; «способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном/ых языке/ах, для академического и профессионального взаимодействия»), компонент межкультурного взаимодействия («способен воспринимать межкультурное разнообразие общества»; «способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия») [11]. Однако предельно обобщенный характер формулировок приводит к тому, что задачи подготовки к международному сотрудничеству не находят воплощения в содержании обучения.

Дополнительная сложность состоит также в том, что при распределении конечных целей обучения за дисциплинами лингвистического цикла закрепляются только компетенции в области коммуникации, в то время как другие компетенции передаются дисциплинам социально-гуманитарного профиля. Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой, которая уже неоднократно отмечалась в исследованиях, в том числе наших: дисциплины не должны быть ориентированы на «монокомпетенции», точно так же ни одна компетенция не может быть сформирована средствами лишь одной дисциплины [12, с. 42, 92-102]. Следовательно, определяя систему задач по подготовке обучающихся к международному сотрудничеству, преподавателям нужно самостоятельно выявлять наиболее актуальные аспекты обучения.

В выборе теоретико-методологической базы подготовки обучающихся к международному сотрудничеству мы опирались на исследования Г.У. Матушанского [13] и Е.В. Тройниковой [14], в которых определены концептуальные основы этой деятельности: персонализм (обращенность к индивидуальному развитию личности); диалогизм (развитие личности в сотрудничестве как продолжение идей М.М. Бахтина о «диалоге культур»); культуросозидающая направленность подготовки (раскрытие культуросообразного потенциала человека в сотрудничестве с представителями других культур) [15, с. 251] и методологические принципы компетентностного подхода в профессиональном образовании [16].

На этапе 3 в ходе определения замысла проекта проанализированы наиболее значимые области международного сотрудничества для обучающихся и выпускников технических университетов. В результате обозначены следующие направления:

-

1) профессиональное сотрудничество в соответствии с избранной специальностью или направлением подготовки после окончания вуза;

-

2) сотрудничество в научной области (международные конференции, совместные международные научные проекты и пр.);

-

3) научно-техническое сотрудничество, которое может состоять:

-

- в совместном проведении научных исследований;

-

- в организации международных конференций, семинаров и симпозиумов в целях обмена научно-техническими достижениями;

-

- в подготовке кадров высшей квалификации;

-

- в совместной подготовке научных материалов в виде статей, энциклопедий, книг и учебных пособий;

-

4) сотрудничество в сфере образования, т. е. академическое сотрудничество, которое может протекать на государственном, негосударственном и индивидуальном уровнях на основе межгосударственных договоров, межведомственных межвузовских соглашений и индивидуальных связей:

-

- участие в международных образовательных проектах, лингвистических программах и программах по обмену студентами;

-

- взаимодействие с иностранными обучающимися, получающими образование в российских вузах.

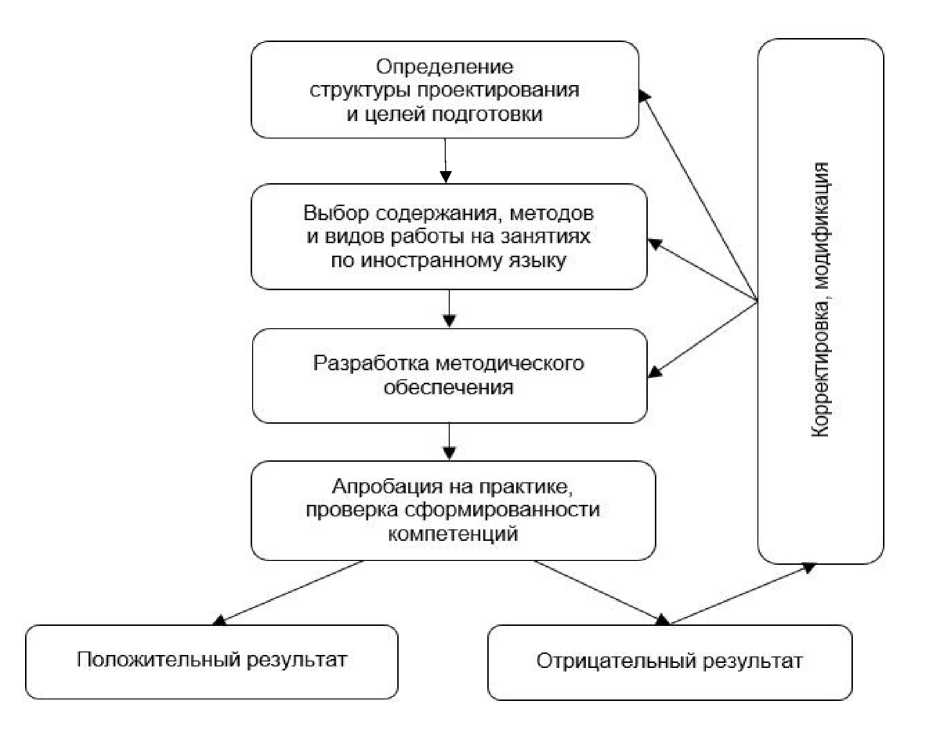

Алгоритм ПМО процесса подготовки студентов к международному сотрудничеству представлен на рисунке 1.

На стадии первичного анализа содержания (этапе 4) для методического обеспечения каждой дисциплины цикла «Иностранный язык» для бакалавриата, специалитета и магистратуры определены следующие показатели:

-

1) объем контактных часов и самостоятельной работы обучающихся;

-

2) содержание обучения в соответствии с ранее определенными направлениями международного сотрудничества: так, для бакалавриата предусмотрено академическое сотрудничество, которое реализовывалось через изучение тем «Высшее образование в России», «Высшее образование за рубежом», «Мой университет», «Университеты путей сообщения», «Международное

сотрудничество университетов» и др.; для специалитета - профессиональное и научно-техническое сотрудничество («История железнодорожного транспорта», «Современные международные проекты в области развития транспорта» и др.); для магистратуры - научное сотрудничество («Выступление на международной конференции», «Оформление статьи для публикации в зарубежном журнале» и др.);

-

3) выбор «направляющего текста», под которым Э.Ф. Зеер [17], а за ним Л.П. Мезенцева, С.Н. Поздняк понимают «специальную методическую конструкцию, включающую разнообразные по содержанию, функциям и способам представления систематизированные виды учебных текстов, в качестве единицы изучения» [18, с. 211];

-

4) использование активных методов обучения (метода кейсов, ролевой игры, дискуссии и пр.);

-

5) применение мультимедийных технологий, электронных учебных пособий, проведение занятий в мультимедийных аудиториях, использование ресурсов ЭИОС университета и пр.;

-

6) сочетание учебной и внеучебной работы по дисциплинам - в связи с этим следует отметить, что при ПМО большие надежды возлагались на возможность привлекать иностранных студентов из Индонезии, Сербии, Конго и других стран, обучающихся в университете, к обсуждению вопросов международного сотрудничества в области транспорта, логистики, экономики и т. д., а также реализовывать совместные проекты с Отделом международных связей СКЖД - филиалом ОАО «РЖД»;

-

7) контроль сформированности компетенций, знаний и умений в области международного сотрудничества определен в следующих формах: написание эссе об опыте международных контактов; участие в круглых столах и дискуссионных группах с иностранными студентами; выступление на международной конференции; публикация статьи на иностранном языке в сборнике материалов международной конференции и др.

Рисунок 1 – Алгоритм ПМО процесса подготовки обучающихся к международному сотрудничеству

На этапе 5, т. е. стадии реализации проекта, непосредственно создавались рабочие программы дисциплин, учебные и учебно-методические пособия для занятий по иностранному языку, на которых обучающиеся всех уровней и направлений подготовки могли бы получить не- обходимые знания и умения для реализации задач международного сотрудничества. В результате по всем дисциплинам кафедры ««Иностранные языки» и для всех уровней образования созданы РПД в соответствии с требованиями утвержденных на тот момент ФГОС 3+ и ФГОС 3++, в содержание которых в качестве обязательного компонента включены разделы по международному сотрудничеству; составлены и размещены в электронной библиотеке ЭИОС университета более 20 учебно-методических пособий; модернизированы фонды оценочных средств и материалы экзаменационных билетов; разработаны онлайн-лекции по отдельным разделам РПД и размещены в «Электронном университете», доступном в ЭИОС.

Содержание разделов, посвященных разным сторонам международного сотрудничества, в пособиях для обучающихся бакалавриата состояло из списка лексических единиц, подлежащих запоминанию, «направляющего текста» и ряда упражнений лексико-грамматического характера, заданий на проверку понимания, подстановочных таблиц и пр. Учебно-методические пособия для специалитета по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» (изучается в третьем семестре после повторения базового курса иностранного языка) были дополнены лексикой профессиональной направленности, заданиями по реферированию и аннотированию профессионально ориентированных и газетно-публицистических текстов, а также творческими заданиями, предполагающими использование активных методов обучения. В пособиях для магистратуры основной акцент делался на подготовке студентов к общению с иностранными партнерами по проблемам науки и академического международного взаимодействия.

На заключительном этапе 6 перед преподавателями стояла задача вовлечь обучающихся в посильные для них виды работы, в которых на базе моделирования ситуаций международного общения (метод кейсов, деловая игра, учебная дискуссия и пр.) можно было бы оценить уровень их готовности к участию в международном общении. Кроме искусственно создаваемых учебных ситуаций, весьма полезными оказались следующие виды учебной и внеучебной работы.

-

1. Международная научно-практическая студенческая конференция «Международное сотрудничество холдинга ОАО "РЖД"» (март 2019 г.), реализуемая в несколько этапов в целях привлечения широкого круга участников и слушателей. В подготовке материалов выступлений и проведении отборочных туров преподавателям кафедры оказали большое содействие руководство и сотрудники Северо-Кавказской железной дороги и особенно Отдела международных связей СКЖД - филиала ОАО «РЖД».

-

2. Ежегодная студенческая научно-практическая конференция ФГБОУ ВО РГУПС (март-апрель 2019 г.), в ходе которой было заслушано 18 сообщений на иностранных языках, посвященных проблемам международного сотрудничества.

-

3. Заседания студенческого дискуссионного клуба «Тетрадь в клетку», на которые приглашались иностранные студенты и иностранцы - сотрудники международных организаций, работающие в г. Ростове-на-Дону, а также ряд других мероприятий.

Подводя итоги работы по проектированию методического обеспечения занятий по иностранному языку, следует отметить, что анализ готовности обучающихся участвовать в международном сотрудничестве, демонстрируя при этом иноязычную коммуникативную компетенцию, социальные компетенции, а также компетенцию межкультурного взаимодействия, показал постепенное «наращивание» требующихся в этой области знаний и умений у большинства студентов, а главное -возникновение желания вступать в иноязычное общение с иностранцами. Следовательно, деятельность вузов по подготовке обучающихся к международному сотрудничеству должна иметь регулярный и планомерный характер. Разработанная нами структура ПМО доказала эффективность, целесообразность и оптимальность в ходе реализации проектной деятельности.

Те области международного сотрудничества, которые стали объектом изучения не только на занятиях по иностранному языку, но и, например, по таким дисциплинам, как «История отечества», «Социология», «История развития транспорта», «Русский язык и культура речи молодого ученого» и др., послужили основой для переноса формируемых умений и компетенций из русского языка в иностранный и наоборот.

В ходе встреч с иностранными гостями возникали некоторые коммуникативные проблемы, обусловленные различиями в речевом этикете и невербальном общении (например, особенностями устного и письменного обращения к незнакомой женщине или жестами, имеющими разное значение в ряде культур и т. д.). Это побудило разработчиков ПМО дополнить созданный учебнометодический комплекс специализированным учебным пособием по международному деловому этикету [19].

Разработанный в ходе ПМО учебно-методический комплекс позволяет не только формировать коммуникативную компетенцию, но и решать следующие задачи: повышать общую культуру студентов, расширять картину их мировосприятия, воспитывать толерантность к духовным ценностям разных стран и народов. Приобретенный преподавателями кафедры опыт ПМО может быть использован в дальнейшем в целях совершенствования методического оснащения преподаваемых дисциплин по различным направлениям профессиональной и межкультурной деятельности.

Ссылки:

-

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы и методы : учебно-методическое пособие. М., 1980. 368 с.

-

2. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2000. 640 с.

-

3. Беляев А.А. Цели, структура и содержание методического проектирования // Вестник Тамбовского университета.

-

4. Там же.

-

5. Беляев А.А. Указ. соч. ; Мезенцева Л.П., Поздняк С.Н. Проектирование методического обеспечения самостоятельной работы развивающей направленности // Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 209–216 ; Педагогика …

-

6. Седова Н.Е. Основы практической педагогики : учебное пособие для студентов вузов. М., 2008. 185 с.

-

7. Беляев А.А. Указ. соч. С. 50.

-

8. Крысанов А.В. Международное сотрудничество: общетеоретическое и правовое измерение // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2018. № 4 (45). С. 23–28.

-

9. Там же. С. 25.

-

10. Тройникова Е.В. Методологические ориентиры подготовки студентов к международному сотрудничеству // Вестник Башкирского университета. Педагогика и психология. 2011. Т. 16, № 1. С. 250–253.

-

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» [Электронный ресурс] : утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сент. 2017 г. № 929 // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090301_B_3_12102017.pdf (дата обращения: 26.05.2020) ; Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» [Электронный ресурс] : утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сент. 2017 г. № 918 // Там же. URL: http://fgosvo.ru/upload-

files/FGOS%20VO%203++/Mag/090401_M_3_11102017.pdf (дата обращения: 26.05.2020).

-

12. Исаева Т.Е. Компетенции студентов и преподавателей высшей школы: способы формирования и оценивания : монография. Ростов н/Д., 2010. 151 с.

-

13. Матушанский Г.У., Кудаков О.Р. Методологические принципы применения компетентностного подхода в профессиональном образовании // Казанский педагогический журнал. 2009. № 11–12. С. 41–48.

-

14. Тройникова Е.В. Указ. соч.

-

15. Там же. С. 251.

-

16. Матушанский Г.У., Кудаков О.Р. Указ. соч.

-

17. Зеер Ф.Э. Личностно развивающие технологии начального профессионального образования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2010. 175 с.

-

18. Мезенцева Л.П., Поздняк С.Н. Указ. соч. С. 211.

-

19. Кононенко А.П., Маруневич О.В. Международный деловой иностранный язык : учебное пособие по английскому языку. Ростов н/Д., 2019. 129 с.

Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 172. С. 49–59.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Проектирование методического обеспечения процесса формирования компетенций обучающихся технических вузов в сфере международного сотрудничества на занятиях по иностранным языкам

- Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы и методы: учебно-методическое пособие. М., 1980. 368 с

- Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2000. 640 с

- Беляев А.А. Цели, структура и содержание методического проектирования // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 172. С. 49-59. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-49-59

- Беляев А.А. Цели, структура и содержание методического проектирования // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 172. С. 49-59. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-49-59

- Беляев А.А. Цели, структура и содержание методического проектирования // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23, № 172. С. 49-59. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-49-59

- Мезенцева Л.П., Поздняк С.Н. Проектирование методического обеспечения самостоятельной работы развивающей направленности // Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 209-216

- Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2000. 640 с.