Проектирование образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации на основе международных подходов

Автор: Петров В.Ю., Матушкин Н.Н., Ташкинов А.А., Кузнецова Т.А., Черкасов В.Д., Пахомов С.И.

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ зарубежного опыта, в частности США, по разработке образовательных программ по подготовке специалистов высшей квалификации. Представлены основные принципы и структурные компоненты.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222264

IDR: 147222264

Текст краткого сообщения Проектирование образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации на основе международных подходов

Реализация положений Болонской декларации в контексте приоритетных направлений развития российского образования — одно из направлений государственной политики в сфере высшего профессионального образования. Наиболее значимыми задачами в связи с этим являются повышение качества подготовки специалистов, увеличение профессиональной ценности и общественного признания российских дипломов всех уровней, развитие научных школ и создание благоприятных условий для становления перспективных научных коллективов в российских вузах, ведущих исследования по приоритетным научным направлениям, в интересах развития экономики, техники и технологий. При этом методология модернизации системы подготовки кадров высшей квалификации должна быть ориентирована на использова ние внутренних резервов академического и на-

ПЕТРОВ Василий Юрьевич, ректор Пермского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор.

МАТУШКИН Николай Николаевич, проректор по учебной работе Пермского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор.

ТАШКИНОВ Анатолий Александрович, первый проректор — проректор по учебной работе Пермского государственного технического университета, доктор физико-математических наук, профессор.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Александровна, доцент кафедры конструирования радиоэлектронных средств Пермского государственного технического университета, кандидат технических наук.

ЧЕРКАСОВ Василий Дмитриевич, проректор по научной работе Мордовского государственного университета, доктор технических наук, профессор.

ПАХОМОВ Сергей Иванович, начальник отдела Департамента научно-технической и инновационной политики Министерства образования и науки Российской Федерации, кандидат химических наук.

учного потенциала вузов, их структурную перестройку, изменение образовательных технологий, необходимое обновление нормативно-правовой базы в этой сфере.

Важное условие при разработке стратегии совершенствования системы подготовки кадров высшей квалификации — изучение международного опыта, помогающего понять закономерности развития современной системы образования, позиционировать российскую вузовскую науку в мировом пространстве научных исследований.

Основополагающими принципами методологии построения образовательных программ в мировой образовательной практике являются научно-практическая обоснованность фундаментальной подготовки (принцип А. Гумбольдта); индивидуализация обучения; применение системы передачи и накопления зачетных единиц (кредитов); модульность и модульно-рейтинговая оценка качества образования; формирование требований к уровню подготовки выпускников на основе компетентностного подхода; реализация принципа доминирования научно-исследовательской составляющей.

Важный фактор повышения качества зарубежных образовательных программ — применение компетентностного подхода при выработке квалификационных требований к выпускнику, в соответствии с которым под результатами обучения понимаются наборы компетенций, включающие знания, понимание и навыки обучаемого, определяемые для каждого блока (модуля) программы и программы в целом1 Условием эффективности функционирования системы подготовки, реализующей цели, интерпретированные в терминах компетенций, является правильное определение совокупности профессионально значимых компетенций, поэтому решение этой задачи осуществляется представителями вузов, профессионального сообщества и рынка труда. При определении компетенций кадров высшей квалификации наибольшую приоритетность имеют профессионально-деятельностные и познавательные компетенции, включающие в себя, кроме знаний, практических умений и навыков, креативные способности.

В связи с децентрализацией в США системы образования там отсутствует государственное регулирование формирования учебных программ. Эту функцию выполняют представители профессионального сообщества, причем регламентируется только базовый (додипломный) уровень программ подготовки, являющийся фундаментом, на котором строится дальнейшая образовательная траектория, направленная на подготовку кадров высшей квалификации, осуществляемую через систему магистратуры и докторантуры. Учебные программы в США характеризуются гибкостью, постоянно обновляются (10—15 % дисциплин ежегодно), в индивидуальные планы включено обязательное посещение научно-практических конференций и семинаров, проводимых университетами по итогам текущей научной и опытно-конструкторской работы.

Формирование программ последипломного уровня (graduate programs) производится вузами с учетом основных принципов учебной программы, роль которой на до-дипломном и последипломном уровнях выполняет генеральный учебный план, одобренный профессиональным сообществом2

Предметное поле генерального учебного плана3 образовательной программы составляет множество дисциплин и (или) модулей (интегральных предметных курсов, включающих несколько дисциплин или их разделов), распределенных по предметным областям, которые, в свою очередь, ранжируются по уровням сложности. К каждому уровню предъявляются определенные требования, регламентирующие набор логически последовательных результатов обучения, дополненных критериями их оценки. Стандартная система классификации дисциплин, эффективно действующая в США (система DEAS), включает дисциплины базового (basic), промежуточного (intermediate), продвинутого (advanced) уровней и дисциплины специализации (special).

Распределение трудоемкости между дисциплинами (модулями) производится в зависимости от образовательного уровня (выбранной компетентностной шкалы, определяемой целями подготовки) и смысловой нагрузки данной дисциплины в формировании конкретной компетенции; измерение трудоемкости программ подготовки — в зачетных единицах (кредитах ECTS — страны Европы, USCS — США, CATS — Великобритания). Следует подчеркнуть комплексность и многомерность проблемы использования системы зачетных единиц. Введение этой системы не ограничивается внедрением технологии определения трудоемкости конкретного модуля учебной программы, а ставит перед вузом более широкие вопросы рациональной организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов, использования интерактивных методов, новых педагогических технологий, повышения качества обучения.

Сформированное в генеральном учебном плане множество дисциплин обеспечивает подготовку специалистов, претендующих на получение степеней: бакалавра (BS) — 90—120 кредитов USCS / 180-240 ECTS (3—4 года); магистра (MS) — не менее 150 USCS / 300 ECTS (5 лет), из них на магистерском уровне: 30—45 кредитов USCS / 90 ECTS (1,5—2 года); доктора (PhD) — дополнительно к кредитам, накопленным на предыдущих уровнях, не менее 90 кредитов USCS / 180 ECTS докторской программы подготовки (3 года). Для получения конкретной степени должна быть выбрана (установлена) определенная совокупность дисциплин (модулей) и последовательность их изучения, обеспечивающая получение необходимого числа кредитов (зачетных единиц) при выполнении обучающимся определенных требований (дескрипторы уровня дисциплин, GPA, оценка). Для студента это означает построение индивидуального учебного плана (индивидуальной образовательной траектории). Выбор дисциплин производится в процессе консультаций с советниками в офисе регистрации и научными руководителями программ (направлений).

В связи с тем что дисциплины имеют признаки значимости, сложности, широты и глубины, применяемой педагогической стратегии, а также устанавливаются связи с другими элементами программы подготовки (строится дерево пререквизитов), каждая дисциплина может быть включена в индивидуальную программу на определенном этапе ее выполнения, и ей присваивается определенное количество зачетных единиц. Как правило, один модуль оценивается в 3 зачетные единицы USCS (или 6 ESCS). В них оцениваются также модули по подготовке диссертаций, участие в работе научных семинаров и т. д. Важными составляющими программ подготовки являются самостоятельные научные исследования, в том числе в междисцип- линарной области, объем которых для магистров составляет 36—42 кредита ECTS, для докторантов — 60—90 кредитов ECTS.

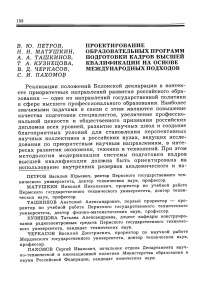

Как показывает анализ, зарубежные образовательные программы включают 5 укрупненных блоков, объединяющих базовые и дополнительные дисциплины, соответствующие профилю программы подготовки; дисциплины специализации, как правило, продвинутого уровня, изучение которых предполагает большой объем самостоятельной, в том числе научно-исследовательской работы, примерно в соотношении 1:3 (аудиторная/самостоятельная); междисциплинарное научное исследование; обязательную НИР по научной тематике кафедры (факультета), участие в регулярных научно-исследовательских семинарах и исследовательскую работу в ходе подготовки диссертации; педагогическую подготовку4.

Следует отметить, что формирование содержания образовательных программ производится самим магистрантом (докторантом) при участии научного руководителя в соответствии с индивидуальными целями. Тем самым обеспечивается неразрывная связь и согласованность программ теоретической подготовки и НИР При этом дисциплины специализации образовательной компоненты позволяют увеличить «глубину», а фундаментальная подготовка и междисциплинарные исследования — «широту» научных знаний. Все уровни учебных программ предусматривают наряду с изучением профильных дисциплин, направленных на приобретение знаний в области специализации, формирование фундаментальной теоретической базы в области математики, статистики и теории инженерного эксперимента, а также лингвистики, философии и психологии.

Обобщенные данные произведенных исследований, позволяющие оценить структуру и содержательное наполнение зарубежных программ подготовки (на примере магистерских и докторских программ, реализуемых в Стендфор-ском университете, США, в соответствии с Stanford Bulletin — 2005—2006)5, а также преемственность и согласованность их отдельных компонент, приведены на рис. 1.

Анализ полученных результатов показал:

-

— НИР на уровне магистратуры составляет около 30— 35 %, на уровне докторантуры — 60—65 % общего объема подготовки соответственно;

-

— в НИР существенное значение придается независимым междисциплинарным исследованиям (по объему сопоставимо с образовательной компонентой PhD и составляет более 40 % общего объема НИР в непрерывной интегральной программе подготовки в системе «магистратура — докторантура»).

Таким образом, в зарубежных вузах образовательная и научно-исследовательская компоненты зарубежных программ подготовки кадров высшей квалификации сбалансированы по объему (соотношение, приблизительно: для магистратуры — 2:1, для докторантуры — 1:2), причем НИР, как в программах подготовки магистров, так и в докторских программах, является системообразующей составляющей, определяющей их эффективность.

Необходимо отметить, что высокое качество образования магистров-исследователей (а также выпускников всех образовательных уровней), обеспечиваемое в ведущих уни-

Рис. 1. Структура зарубежных программ подготовки магистров и PhD верситетах мира, обусловлено их активным взаимодействием с научно-инновационными структурами (научными парками, технопарками, инкубаторами технологий и т. д.), широко распространенными за рубежом. В частности, высокое качество образования выпускников всех образовательных уровней Стендфорского университета (занимающего первые позиции практически во всех рейтинг-оценках мирового уровня) обусловлено, в том числе, тем обстоятельством, что вуз является основателем и базой знаменитого технопаркаш Silicon Valley, специализирующегося на высоких IT-технологиях, электронике и компьютинге.

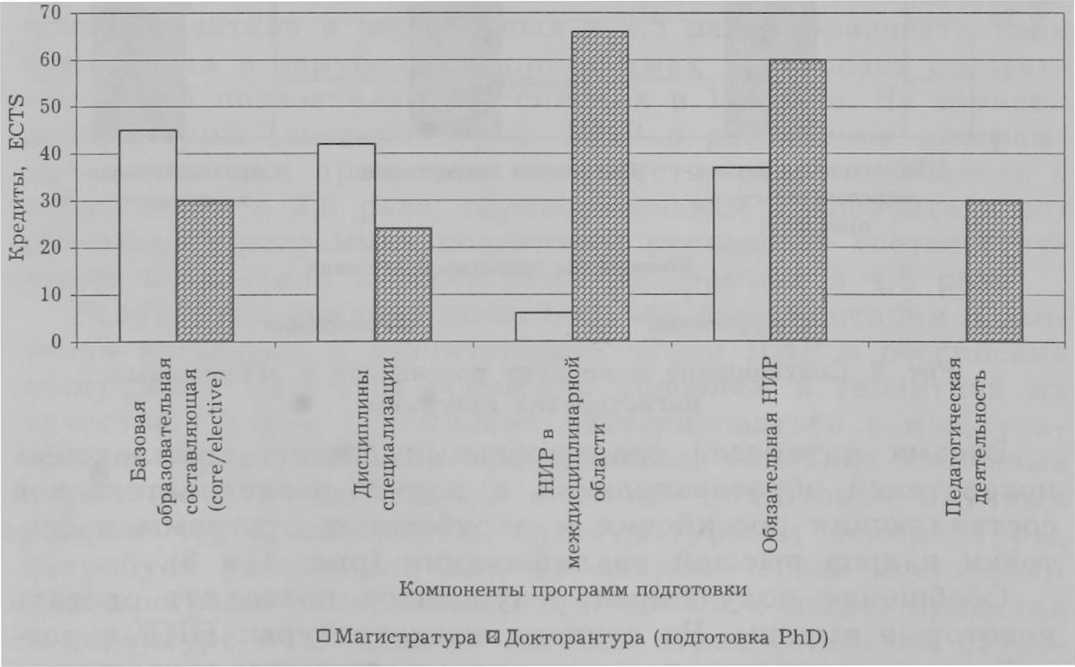

Рис. 2. Соотношение компонент российской и зарубежных магистерских программ

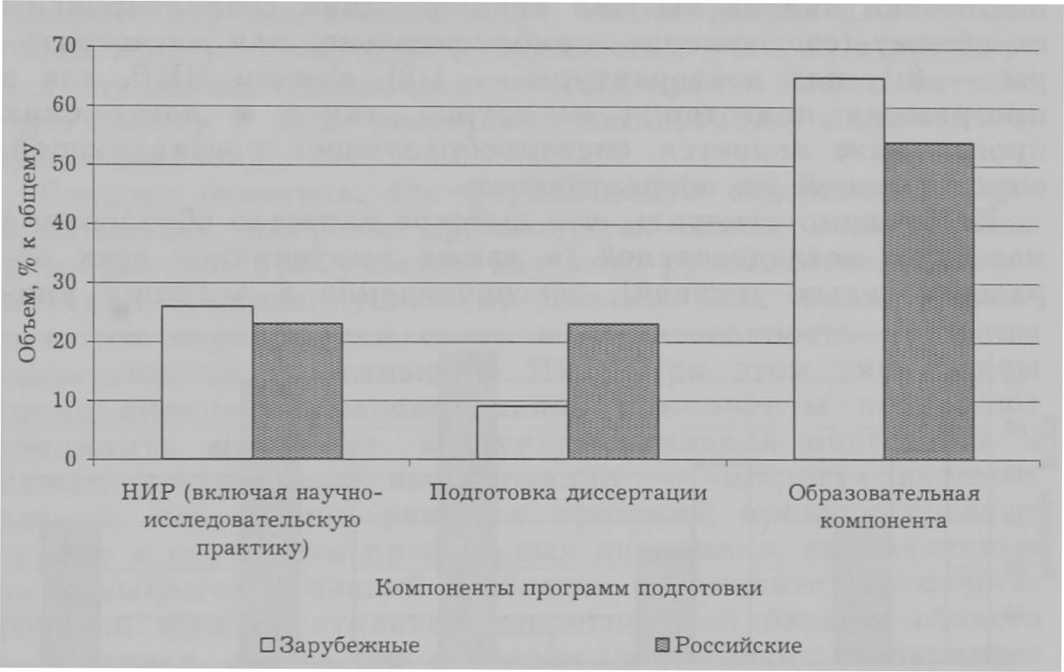

Весьма интересен сравнительный анализ комплексных показателей образовательной и научно-исследовательской составляющих российских и зарубежных программ подготовки кадров высшей квалификации (рис. 2 и 3).

Обобщение полученных результатов позволяет сделать некоторые выводы. На ступени магистратуры: НИР в российских и зарубежных программах подготовки сопоставима по объему (в %); объем диссертационных научных исследо-

Компоненты программы подготовки

□ Зарубежные □ Российские

Рис. 3. Соотношение компонент российских программ аспирантуры и зарубежных программ PhD ваний в российских программах превышает соответствующий показатель в зарубежных в 2,5 раза; образовательная компонента в зарубежных программах превышает соответствующий показатель в российских в 1,2 раза. На ступени аспирантуры (докторантуры): НИР в российских программах подготовки превышает соответствующий показатель в зарубежных в 2,6 раза; образовательная компонента в зарубежных программах подготовки превышает соответствующий показатель в российских программах в 4,8 раза6

Результаты анализа показали, что регламентация подготовки магистров и значительный объем НИР в российских программах являются основным условием и гарантией их качества. Однако стремление интегрироваться в международное образовательное пространство, сохранив ключевые особенности национальной системы подготовки научных кадров через институты магистратуры и аспирантуры, потребует увеличения объема академической составляющей программ аспирантской подготовки с целью придания аспирантуре необходимых свойств образовательной ступени. Тем не менее формальное увеличение объема академической (образовательной) составляющей повлечет за собой

(при сохранении сроков обучения) соответственное уменьшение объема исследовательской составляющей, а фактически — времени на подготовку и защиту диссертации, что очевидно неприемлемо. В то же время недостаточность объема образовательной составляющей подготовки в аспирантуре, по-видимому, — основное препятствие разработки образовательных стандартов послевузовского образования, а также методики проведения государственной аттестации программ аспирантуры.

В связи с этим дальнейшими направлениями исследований в области проектирования программ подготовки научных кадров высшей квалификации являются поиск рациональных подходов к структурированию их содержания с учетом ограничений по степени индивидуализации обучения и условий взаимодействия с интегрированными и инновационными структурами в части выполнения исследовательской составляющей программ; разработка методик мониторинга качества усвоения материала на основе рейтинговых технологий и применения системы кредитных единиц; создание методик формирования диагностических и оценочных средств качества выполнения научно-исследовательских работ и итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры и аспирантуры.

Список литературы Проектирование образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации на основе международных подходов

- Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34-42.

- Перекатов В. И. Компьютерные дисциплины в представлении профессиональных обществ США: вехи академилогии // Информационные технологии и вычислительные системы. 2002. № 1. С. 11-28.

- Computing curricula 2001. Computer Science Volume // Электрон, ресурс [режим доступа: http://www.acm.org/education/cc2001/final].

- Там же.

- Stanford Bulletin 2005-2006 // Электрон, ресурс [режим доступа: http://www.stanford.edu/dept/registrar/bulletin/current/index.html].

- Временные требования к основной образовательной программе послевузовского профессионального образования по отрасли 05.00.00 «Технические науки», присуждаемая ученая степень - кандидат наук, утв. 2002 г., Per. номер 05.00.00 ВТ ППО-2002

- Государственный образовательный стандарт (2-го поколения) высшего профессионального образования: Направление 230100 «Информатика и вычислительная техника», степень (квалификация) - магистр техники и технологии, утв. 13.03.2000 г., Per. номер 36 тех/маг.