Проектирование правовой активности: концептуальная стадия

Автор: Горовенко В.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Статья в выпуске: 1 (2) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы методологии правовой активности. В частности описывается концептуальная стадия проектирования цикла правовой активности, формулируются подходы к определению главного противоречия, проблемной ситуации и проблематики, их взаимозависимость и конгруэнтность. Рассматриваются технологии целеполагания, в том числе в ситуации неопределенности потребности клиента и неочевидности юридических способов устранения главного противоречия, определяется взаимосвязь между потребностью субъекта правовой активности и юридическим средством, как уровнями целеполагания. Определяются критерии правовой активности, в том числе условия, при которых правовая активность может считаться эффективной.

Проектирование, стадии и этапы проектирования, критерии успеха правовой активности, правовая активность, методология, технология, проблемная ситуация

Короткий адрес: https://sciup.org/170178637

IDR: 170178637

Текст научной статьи Проектирование правовой активности: концептуальная стадия

Правовая активность субъектов частного права, в результате которой удовлетворяется и защищается законный интерес, является важным элементом правовой системы общества. Правовая активность, составляя содержательную часть использования как формы реализации права, позволяет воплощать в реальной действительности волю законодателя, отражённую в правовых нормах. В рамках данной статьи под правовой активностью понимается добросовестная деятельность субъектов гражданского оборота по реализации предоставленной им меры возможного поведения на основе собственного усмотрения с целью удовлетворения и (или) защиты законного интереса.

Формулируя содержание правовой нормы, законодатель определяет, что и когда следует делать субъектам гражданского оборота, но он не определяет как следует реализовывать правовые предписания. Исключение составляют самые общие критерии деятельности субъектов права. В частности, субъекты частного права должны действовать разумно, добросовестно и по своему усмотрению. Указанные критерии, безусловно, важны, но их общий характер не позволяет осуществлять правовую активность сколько-нибудь эффективным образом.

В этой связи существует необходимость методического обеспечения правовой активности граждан, а также — через их действия — правовой активности юридических лиц.

1 О методологии правовой активности

Методология как учение об организации деятельности [1] содержит ряд концептуальных положений, позволяющих с высокой степенью эффективности осуществить весь цикл практической деятельности субъектов частного права, направленной на удовлетворение и (или) защиту своих законных прав и интересов, а также законных прав и интересов других лиц. В то же время, говоря о правовой активности необходимо помнить, что сама по себе правовая активность может быть не только бессмысленна, но и часто вредна для участников граждан- ского оборота. Как правило, это происходит в тех случаях, когда результат правовой активности рассматривается в отрыве от той потребности участника гражданского оборота, на удовлетворение которой она должна быть направлена. Соответственно, для того, чтобы законный интерес был удовлетворён в результате именно той правовой активности, которая для этого необходима, и такое использование правовых возможностей было максимально эффективно не только с точки зрения достижения результата, но и затраченных на его получение ресурсов (материальных, временных и др.) - правовую активность необходимо правильно спланировать (спроектировать).

Понятие «проектирование», первоначально сформировались в сфере техники и индустрии. Впоследствии оно было распространено в связи с развитием кибернетики на ряд других сфер - теорию управления, системный анализ и т.д. А потом распространилось повсеместно.

Проектирование — процесс создания проекта, прототипа или прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния [2].

Выделяется несколько видов проектирования, в том числе гуманитарное проектирование как технология осуществления преобразований в том случае, когда результат проектного решения наперёд неизвестен; как технология, реализация которой обеспечивает развитие [3]. Исходя из данного определения можно сказать, что проектирование правовой активности безусловно является разновидностью гуманитарного проектирования, поскольку результат правовой активности, с одной стороны, очень часто зависит от усмотрения не только действующего субъекта, но и усмотрения других участников оборота, а также от усмотрения властных субъектов (суд, прокуратура и т.д.). Соответственно, точно предсказать результат правовой активности весьма сложно, можно лишь говорить о вероятности того или иного исхода. С другой стороны, реализованный цикл1 правовой активности неизбежно даёт толчок развитию правоотношения.

Проектирование обычно рассматривается в последовательных стадиях, этапах его проведения. Разными авторами их состав и структура строятся по-разному [4-8]. Легко заметить, что с одной стороны, выделяемые указанными авторами элементы часто весьма схожи, а с другой — состав этих элементов всё-таки разнится. Как представляется, особого внимания заслуживает модель проектирования практической деятельности, построенная А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым как бы в двойной логике одновременно: как последовательность действий проектирования, с одной стороны; и по уровням абстракции и конкретизации (сверху вниз) - с другой стороны. Согласно этой модели фаза проектирования включает следующие стадии:

-

■ Концептуальная. Этапы: выявление противоречия; формулирование проблемы; определение проблематики; определение цели; выбор критериев.

-

■ Моделирования. Этапы: построение моделей; оптимизация; выбор (принятие решения).

-

■ Конструирования системы. Этапы: декомпозиция; агрегирование; исследование условий; построение программы.

-

■ Технологической подготовки.

-

2.1 Выявление противоречия

-

2.2 Формулирование проблемы

Учитывая ограниченный объём статьи, остановимся более подробно на концептуальной стадии проектирования правовой активности.

2 Концептуальная стадия проектирования правовой активности

Суть этапа «выявление противоречия» состоит в том, чтобы сформулировать ответ на вопрос: что мешает удовлетворению законного интереса субъекта права? Разумеется, необходимым условием ответа на такой вопрос является чёткое осознание самого интереса, удовлетворение которого по неким причинам не происходит. Поэтому данный этап имеет две составляющие: а) выявление законного интереса (потребности) для удовлетворения которого и нужна технология и б) выявление причины (объективного обстоятельства) по которой удовлетворение интереса не происходит.

При этом необходимо отдавать себе отчёт, что причин может быть несколько, тогда необходимо либо выделить главную причину (то объективное обстоятельство, которое препятствует удовлетворению интереса и устранение которого снимет все прочие причины неудовлетворённости), либо сразу иметь ввиду необходимость реализации несколько циклов правовой активности, в рамках каждого из которых будет устраняться одна причина, препятствующая удовлетворению законного интереса. Здесь необходимо обратить внимание на то, что такое обстоятельство должно быть объективным, то есть существовать независимо от сознания и воли субъекта права или разработчика технологии (проектировщика).

Такую объективную причину мы будем именовать «главное противоречие».

Выявление главного противоречия — задача первого этапа концептуальной стадии проектирования правовой активности.

На этапе формулирования проблемы — происходит восприятие главного противоречия и рефлексия над ним. Для того, чтобы размышления над главным противоречием были результативными, можно воспользоваться технологией, предложенной А.И. Пригожиным в [8, с.256 и далее]. Такая рефлексия состоит из последовательного прохождения пяти этапов: ■ Необходимо мысленно выйти из проблемной ситуации, которая дала повод для рефлексии, что называется, увидеть себя со стороны. Представить в своём воображении себя как другого, отстранится от переживаний, с нею связанных.

-

■ Ответить на вопросы: Чем вызваны мои действия? Что стоит за ними?

-

■ Оценить свои действия по линиям «удачно-неудачно», «хорошо-плохо». Первая оценка — оценка результативности, вторая — этичности.

-

■ Оценить реакцию на свои действия других участников ситуации, причём следует в первую очередь ориентироваться на реакцию тех людей, чьё мнение для нас важно.

-

■ Задуматься о выводах на будущее: чего впредь не позволять себе, не допускать со стороны других. И что в подобных ситуациях делать обязательно.

Разумеется, такая рефлексия будет гораздо успешнее, если её будет проводить сам субъект, потребность которого должна быть удовлетворена циклом правовой активности. Если это невозможно (затруднительно) такую рефлексию может провести сам проектировщик, но её итоги обязательно нужно согласовать с заказчиком технологии (для чего это нужно - станет понятно из дальнейшего изложения).

Итак, результатом указанного выше механизма рефлексии станет субъективный образ главного противоречия, содержащий ответ на вопрос о причинах его существования, воздействие на которые возможно осуществить в рамках правовой активности.

Знание о главном противоречии, удовлетворяющие вышеизложенным требованиям, будем именовать «проблемная ситуация»2.

Целесообразность разделения объективного обстоятельства, препятствующего удовлетворению законного интереса, которое обозначено как «главное противоречие», и знания о сути этого противоречия («проблемная ситуация») определяется тем, что наше знание об обстоятельствах реальной действительности часто бывает несовершенным. Поэтому нельзя ставить знак равенства между фактом и знанием о нём. Соответственно этап формулирования проблемы должен включать в себя механизм оценки конгруэнтности главного противоречия и проблемной ситуации.

В качестве такого механизма вполне можно использовать технологию построения адекватной картины мира, которая была сформулирована задолго до нашей эры великим китайским полководцем Сунь-Цзы и заново переосмыслена В.К. Тарасовым [9, с. 43 и далее] -«приближение к оленю». Содержание данного приёма заключается в том, чтобы проектировщик старался получить максимально возможную информацию за счёт собственных органов чувств, иначе говоря, стремился к непосредственному восприятию информации. Если информация содержится в документе — прочитать документ самостоятельно. Если необходимо побывать на местности — съездить (сходить) самому. Если нужно поговорить с человеком — поговорить самому и т.д. При таком восприятии информации очень важно научится разглядывать мелочи. Собственно цель приёма и заключается в том, чтобы получить максимально детализированную проблемную ситуацию и включить детальное знание о ней в свою картину мира.

Вместе с тем, бывают ситуации, когда невозможно или чрезвычайно сложно самостоятельно «приближаться к оленю», тогда это можно сделать через другого человека. Для этого также существуют техники, описанные В.К. Тарасовым в упоминавшейся выше книге:

-

1) необходимо при разговоре с человеком задать точные конкретные вопросы. Например, вместо вопроса: «Когда был платёж по договору?», следует спросить: «От какого числа платёжное поручение о переводе денежных средств по договору?»;

-

2) чтобы побудить другого человека «приблизится к оленю» необходимо задавать такие вопросы, ответить на которые без подлинной проверки невозможно, если только не пойти на явную ложь.

-

2.3 Этап определения проблематики

Таким образом, задача данного этапа — поиск ответа на вопрос: почему существует главное противоречие?

Суть данного этапа проектирования правовой активности заключается в выявлении спектра интересов третьих лиц, которые могут быть затронуты разрешением главного противоречия. Здесь основанием для поиска выступает объективно существующие пределы реализации субъективных прав, сформулированные в ст. 9 и ст. 10 ГК РФ. Так с одной стороны, участники оборота могут реализовывать принадлежащие им права по своему усмотрению, а с другой действия, совершаемые хоть и в рамках своего права, но с целью причинения вреда другому лицу — не допускаются. Как не допускаются и злоупотребления в иных формах. В этой связи интересен вопрос — возможно ли в качестве иного злоупотребления рассматривать действия субъекта, совершённые в рамках дозволенной правовой активности, не имеющие цели причинения вреда другому лицу, но по факту такой вред причиняющие?

Если отвлечься от вопроса юридической квалификации данного поведения и рассуждений о судебной перспективе иска потерпевшей стороны, можно увидеть, что отсутствие прогнозирования относительно возможной реакции третьих лиц на цикл правовой активности, способно как минимум спровоцировать судебное разбирательство, затруднить саму правовую активность и, как максимум, сделать невозможным устранение главного противоречия.

Если есть основания полагать, что третьи лица могут быть не заинтересованы в устранении главного противоречия и оказывать пассивное или активное противодействие правовой активности управомоченного субъекта, то проект правовой активности должен включать в себя механизмы:

-

■ либо преодоления подобного противодействия;

-

■ либо предложение некоего отступного3 для третьих лиц, компенсирующего для них нарушение (ущемление или просто касание) их интереса.

В этой связи, имеет смысл обратить внимание на такой метод практической деятельности как прогнозирование. Анализ прогнозирования как одного из методов проектирования практической деятельности позволяет говорить о том, что прогнозирование реакции третьих лиц на проектируемый цикл правовой активности представляет собой активный поисковый прогноз, выполняемый либо методом экстраполяции, либо методом логического моделирования.

Для проверки точности и адекватности прогноза можно воспользоваться методом экспертных оценок, однако использование данного метода возможно только в том случае, когда собственный прогноз уже готов [9, с. 260]. В противном случае существует риск, что ошибка экспертных оценок станет составной частью картины мира проектировщика и в дальнейшем приведёт к построению неадекватной модели цикла правовой активности, что в свою очередь не позволить устранить главное противоречие.

«Для определения проблематики необходимо охватить весь круг участников - физических лиц и организаций:

-

1) Участников, принимающих решения, то есть тех, от полномочий которых непосредственно зависит решение проблемы (руководителей учреждения, фирмы и т.д., работников ведомственных или региональных органов управления и т.д.).

-

2) Активных участников, чьи действия (содействия) потребуются при решении проблемы.

-

3) Пассивных по отношению к решаемой проблеме участников, на ком скажутся (положительным или отрицательным образом) последствия решения проблемы.

-

4) Участников с возможным негативным отношением к решению проблемы, которые могут предпринять враждебные действия» [6, с. 251 и далее].

-

2.4 Целеполагание при проектировании правовой активности

-

2.4.1 Общие положения

-

Итак, смысл данного этапа — в определении границ возможного поведения субъекта правовой активности и выработка механизма компенсации «беспокойства» других участников гражданского оборота, а также способов преодоления их возможного противодействия (как активного, так и пассивного).

Косвенное значение рассмотренного этапа в том, что его реализация позволяет получить ответ на вопрос о возможности удовлетворения законного интереса в принципе и целесообразности именно правовой активности для решения главного противоречия.

Основная задача проектировщика определить цель, которая может быть достигнута исходя из следующих условий:

-

■ наличие ресурсов (материальных, временных, интеллектуальных и пр.);

-

■ личных вкусов и склонностей проектировщика.

Тут может возникнуть вопрос: а как же интересы и потребности субъекта частного права, того управомоченного лица, для которого осуществляется проектирования его правовой активности?

Здесь следует обратить внимание на такой аспект. По существующей в психологии иерархии потребностей нет ни одной, которая напрямую была бы связана с правом [4, с. 70105]. Право можно рассматривать только как предпосылку для установления порядка, который, в свою очередь, является необходимым условием для удовлетворения базовых потребностей [4, с. 90].

Достижение определённого юридически значимого результата интересует субъекта оборота не само по себе, а как инструмент (способ, предпосылка) для удовлетворения потребности. Например, зачем мы все покупаем продукты в магазине? Разве нас интересует право собственности на хлеб, молоко, мясо и т.д.? Нас интересует способность этих потребляемых вещей удовлетворить нашу физиологическую потребность голода. Давайте спросим себя, а можно ли удовлетворить эту потребность без приобретения права собственности? Проведём мысленный эксперимент: заходим в магазин, берём с полки понравившуюся булочку и, не сходя с места, съедаем. Удовлетворили ли мы свою физиологическую потребность в пище? Ответ очевиден: как минимум голод притупился, как максимум исчез совсем. Так зачем же нам заключать договор купли-продажи? Ответ также очевиден: беспрепятственно можно использовать по назначению только свою вещь. Таковы правила существующие в современном обществе. Поэтому беспрепятственное пользование или, по крайней мере, пользование без негативных последствий юридического характера, возможно, только своим имуществом, что юридически означает наличие права собственности, которое в соответствии со ст. 218 ГК РФ приобретается строго определёнными способами, в частности путём заключения договора (в нашем мысленном эксперименте — договора купли-продажи).

Соответственно, мы прибегаем к предусмотренным в праве процедурам не ради самих процедур, а ради удовлетворения определённой потребности.

Вывод: правовая активность, конечно, осуществляется ради удовлетворения законного интереса субъекта права, но правовая активность важна не сама по себе, а лишь постольку поскольку результат правовой активности способен удовлетворить физиологическую, социальную или личностную потребность клиента.

К чему мы приходим по итогам этой цепочки рассуждений? Целеполагание как этап концептуальной стадии проектирования правовой активности должно дать ответ на два вопроса:

Первый вопрос - удовлетворению какой потребности субъекта права будет способствовать правовая активность?

При ответе на данный вопрос появится цель первого уровня.

Второй вопрос — какой результат правовой активности способен удовлетворить потребность субъекта права?

Если на второй вопрос имеется несколько вариантов ответа, возможно, имеет смысл выбрать один из них, ориентируясь на ресурсное обеспечение проекта. Очень может быть, что по соотношению «эффективность использования ресурсов — результат» какой-то итог правовой активности будет выглядеть предпочтительнее.

При ответе на второй вопрос появится цель второго уровня.

-

2.4.2 Сценарный метод целеполагания

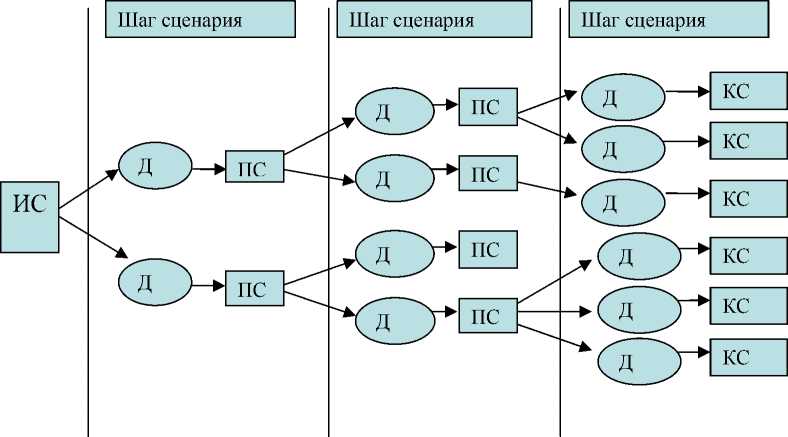

Существует более сложный вариант поведения проектировщика, связанный с неочевидностью как самой потребности, для удовлетворения которой проектируется правовая активность, так и собственно, выбора вида правовой активности. Для преодоления такой неопределенности может быть использован сценарный метод целеполагания, описанный А.И. Пригожиным [8]. Суть данного метода в следующем — имеется некое исходное состояние, отталкиваясь от которого мы будем двигаться к неким целям, которые собственно и обнаружим в процессе построения сценария. Итак, двигаясь из исходного состояния, мы делаем некий шаг и получаем возможное состояние (продукции, клиентов, финансов, перспектив и т.д.) Из этого нового состояния, мы представим себе следующие возможные действия на следующем шаге с оценкой последствий, насколько они видны из сегодняшнего дня. Так — утверждает А.И. Пригожин — мы можем проследить максимум три-четыре шага, но по разным вариантам. Большее число шагов сценарий не выдерживает из-за чрезмерной неопределенности самих возможностей, когда наши рациональные предложения вынуждено переходят на уровень гадания или мечты [8, с. 226].

Сценарный текст состоит из последовательных структурных элементов:

-

■ Исходное состояние — описание существующего положения дел: слабые и сильны стороны организации, управляемые и неуправляемые факторы, тенденции, соотношение групп интересов основных действующих субъектов (исходное состояние социальной реальности).

-

■ Действие — меры, предполагаемые для достижения каких-то состояний (Если это будет так, то необходимо сделать то-то, если произойдет это, то необходимо сделать то-то.).

-

■ Прогнозируемое состояние (социальная реальность, возникшая после совершения действия) — описание условной ситуации, её положительные и отрицательные стороны.

-

■ Сценарный вариант — ветка сценария, образуемая единичной парой (действие - состояние).

-

■ Действие-состояние — единичная пара, образующая в рамках одного шага несколько вариантов, весь сценарий представляет собой разветвленную сеть вариантов.

-

■ Сценарный шаг — включает в себя набор пар «действие-состояние» по всем вариантам. Это стадия развития сценария.

-

■ Результирующее состояние (итоговая социальная реальность) — описание условной ситуации, возникшей на последнем шаге сценария применительно к каждому из последних действий.

-

2.4.3 Технология построения сценария целеполагания

Рисунок 1 схематично иллюстрирует нижеизложенную технологию:

-

1) описывается исходное состояние так, как его понимает заказчик и проектировщик (данное описание включает проблемную ситуацию и проблематику (см. подраздел 2.2 -2.3);

-

2) описание состояния отделяется вертикальной чертой (см. рисунок 1);

-

3) описываются возможные и целесообразные действия управомоченного лица или его представителя, вытекающие из этого состояния;

-

4) каждое описанное действие заключается в геометрическую фигуру, например, обводится овалом;

-

5) от действия прочерчивается горизонтальная или диагональная стрелка, на конце которой прорисовывается другая геометрическая фигура, например, прямоугольник;

-

6) в прямоугольник помещается описание возможного состояния, вытекающего из действия;

-

7) на последнем шаге сценария фиксируется конечное состояние (итоговая социальная реальность), как результат целеполагания.

После построения сценария, описанные состояния необходимо оценить по степени их предпочтительности и реализуемости. Эти оценки могут не совпадать — наиболее желательным представляется какой-то вариант, но именно он оказывается наименее вероятным, наименее реализуемым. В этом случае нам предстоит подкрепить своими действиями вероятность наиболее желательного варианта, т.е. найти действия, которые позволят реализуемость желаемого варианта довести до приемлемого и реализуемого уровня [8, С. 227-228].

ИС - исходное состояние; Д - действие; ПС - промежуточное состояние; КС - конечное состояние Рисунок 1 - Условная схема построения сценария

По завершении проработки вариантов мы получаем некоторое количество возможных состояний. Эти состояния нужно сопоставить между собой по шкале, кратной их количеству (если имеется 12 вариантов, значит шкала — 12-ти бальная). Критериев для сравнения два: ■ Первый — предпочтительность, когда мы распределяем результирующие состояния по их способности устранить главное противоречие.

-

■ Второй — реализуемость, т.е. вероятность осуществления состояния.

-

2.4.4 Типичные ошибки целеполагания

Желательно, чтобы сравнение проводила полипозиционная экспертная группа (группа людей с разной картиной мира: юридической, финансовой, технической, управленческой и т.д., представляющая интересы разных подразделений, профессиональных, возрастных круп, а также других значимых для данной организации категорий работников).

После ранжирования необходимо выбрать те состояния максимальные баллы, по которым будут совпадать или располагаться близко4. Так мы сможем определить как цель первого, так и второго уровня.

К найденной таким образом цели, можно применить программный метод её достижения 5 .

Итак, реализация рассмотренного этапа концептуальной стадии проектирования правовой активности даст нам представление о цели первого уровня (потребность субъекта оборота, нуждающаяся в удовлетворении) и цели второго уровня (юридический эффект правовой активности, с помощью которого субъект удовлетворит свою потребность).

В литературе [6, с. 263] приводятся несколько типичных ошибок при постановке цели:

-

1) Когда цель ставится как самоцель, в отсутствии проблемы или при неопределенной, не сформулированной проблеме. Здесь особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что уровни целеполагания должны следовать один за другим, то есть сначала определяем цель первого уровня (проблему) и только затем цель второго уровня (юридический эффект правовой активности). В противном случае субъект права рискует тем, что реализовав цикл правовой активности и получив необходимый юридический результат, ни на шаг не приблизится к удовлетворению своей потребности (решению проблемы). В случае, когда цель правовой активности формулируется в отрыве от базовой потребности субъекта права, возникает ошибка целеполагания «цель — самоцель».

-

2) Подмена цели средствами . Такая ошибка может возникнуть в тех случаях, когда для решения проблемы необходимо достичь нескольких юридических эффектов. Например, необходимо получить решение суда о взыскании убытков для того, чтобы иметь возможность представить в банк исполнительный лист для списания с расчётного счёта должника суммы долга. Если в процессе правовой активности сконцентрироваться только на получении решения суда, то в итоге может вполне оказаться, что денег на р/с должника нет, так как они были выведены по другому основанию. А всё потому, что не был наложен арест на счёт. Соответственно, при проектировании правовой активности особое внимание необходимо обращать на подчинение действий основной цели, указывающей — что нужно сделать для устранения главного противоречия.

-

3) Смешение целей . Такая ситуация возникает, когда субъект права прибегает к услугам представителя для решения своей проблемы. Поскольку мы говорим о правовой активности, естественно предположить, что представитель будет профессиональным юристом. Здесь ошибка целеполагания возможна тогда, когда юрист, исходя из своей юридической картины мира будет навязывать доверителю некий результат правовой активности, который, по мнению юриста, необходимо получить. Причём это может происходить без учёта особенностей ситуации, в которой находится доверитель. Например, доверитель хочет получить назад свои деньги, предоставленные в качестве займа своему партнёру по бизнесу. Если он придёт к юристу с вопросом: как мне вернуть свои деньги, юрист (особенно тот, специализацией которого является представительство в судах), скорее всего, ответит — через суд. Означает ли это, что других способов возврата займа не существует? Нет, не означает — просто для юриста это единственный способ возврата денег, который он знает лучше всего. Но, на чём собственно основывается уверенность юриста в том, что деньги удастся вернуть, получив решение суда и исполнительный лист? Ведь проблемы с исполнением решений судов в нашей стране широко известны. Не говоря уже о том, что судебное разбирательство практически всегда означает резкое ухудшение личностных отношений между людьми, и можно ли просчитать все косвенные убытки от такого ухудшения отношений между партнёрами по бизнесу. Не говоря уже о том, что отказ в платеже по договору займа может быть способом самозащиты должника против неисполнения кредитором неких обязательств в других отношениях, например, поставки. Примерно по такой схеме: «Ты мне товар не поставляешь, тогда я тебе долг не отдам».

-

2.5 Этап формулирования критериев

Таким образом, необходимо очень внимательно подходить к определению целей. Так как правильно заданная цель это половина успеха в решении проблемы. Как справедливо отметил в своё время Сенека «Стрелок, пуская стрелу, должен знать, куда метит: тогда он может прицелиться и направить ее полет. Наши замыслы блуждают, потому что цели у них нет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра» [3] .

Критерии представляют собой количественные модели качественных целей [6, с. 266] и должны быть выражены в определённых шкалах измерений.

Шкалы измерений бывают разные: отношений, интервалов, порядка и наименования.

Как представляется, результат правовой активности можно соотнести со следующими критериями:

-

1) Правомерность юридического эффекта.

-

2) Необходимой достаточности (достаточен ли юридический эффект правовой активности для решения проблемы)6.

Это самые простые, но в тоже время самые слабые (с точки зрения точности измерения) критерии, сформулированные на основе шкалы наименований. Как известно, данная шкала позволяет выделить попарно виды объектов [6]. Применительно к правовой активности это означает, что юридический эффект может быть правомерным и неправомерным (то есть допустимым с точки зрения правовой нормы или не допустимым) и, соответственно, достаточным или недостаточным. Естественно, субъекта права должен интересовать правомерный достаточный юридический результат, ибо неправомерный хоть и решает проблему, но взамен нее создаёт новую (а может быть и не одну) в виде негативной реакции государственных органов (общества, партнёров по бизнесу) на соответствующий неправомерный результат юридически значимой деятельности, а недостаточный юридический эффект не способен решить проблему субъекта.

-

3) Количество вложенного труда в правовую активность (трудозатратность)7.

-

4) Количество времени, потраченного на правовую активность (особое значение данный критерий приобретает в ситуации, когда на решение проблемы отводится определенное время, по истечении которого юридический эффект правовой активности теряет смысл, ибо не способен решить проблему)8.

-

5) Процентное соотношение как критерий полноты достижения юридического эффекта (скажем соотношение между юридическим эффектом, описанным в виде цели, и реально достигнутым результатом правовой активности)9.

-

6) Эффективности правовой активности. Данный вопрос, безусловно, является узловым в оценке данного вида человеческой деятельности. Возможно, существуют разные модели оценки эффективности в зависимости от того, что собственно планируется оценить.

Например, если планируется оценить эффективности использования ресурсов для достижения цели правовой активности, то вполне применима формула, использующаяся для оценки коэффициента полезного действия механизмов:

N = Ар / Аз * 100%, где: N- КПД, Ар - полезная работа, Аз - затраченная работа.

Такой подход дает следующий алгоритм оценки правовой активности по уровню затрат:

-

(а) оценить уровень достижения цели (уровень результата — У р ):

Ур = Др / Зр, где Др - достигнутый результат, Зр - запланированный результат;

-

(б) оценить уровень понесённых затрат (уровень затрат — Уз ):

У з = П з / З з.

где Пз - понесённые затраты, Зз . - запланированные затраты10;

-

(в) соотнести уровень достижения цели и уровень понесённых затрат:

Эфп.А. = Ур / Уз * 100%, где ЭфП.А. - эффективность правовой активности.

Заметим, что в основе критериев 3-6 лежит шкала интервалов.

В условиях достаточного количества времени для проектирования правовой активности, представляется целесообразным результаты каждого этапа проектирования излагать в письменной форме, прежде всего потому, что написанный текст требует большей четкости при формулировании мысли. Однако, независимо от указанного условия результаты последних двух этапов требуют письменного изложения. Во-первых, для того, чтобы была возможность согласовать их с заказчиком (если, разумеется, заказчик и проектировщик не совпадают в одном лице). Во-вторых, такое изложение позволит существенно повысить степень концентрации внимания на последующих фазах правовой активности. Поскольку результаты целеполагания и определения критериев однозначно должны иметь письменное выражение имеет смысл представлять их в виде отдельного документа, назвав его - техническое задание. Опыт автора показывает, что данный термин часто используется в практике консалтинговой деятельности (хотя конечно в настоящее время его содержание существенно отличается от того, что предлагается в настоящей статье).

Техническим заданием завершается концептуальная стадия проектирования правовой активности.

Заключение

Концептуальная стадия проектирования правовой активности позволяет последовательно решить ряд задач и создать основу для дальнейшего успешного моделирования и конструирования технологии правовой активности. Появлению базы для реализации последующих стадий проектирования правовой активности будут способствовать:

-

■ выявление главного противоречия, ■ ответ на вопрос о причинах его появления,

-

■ определение границ возможного поведения субъекта правовой активности и выработка механизма компенсации «беспокойства» других участников гражданского оборота, а также способов преодоления их возможного противодействия,

-

■ правильное определение целей правовой активности (как первого, так и второго уровня),

-

■ выбор критериев оценки результативности и эффективности правовой активности.

Указанные выше результаты должны быть выражены в письменной форме (техническое задание) для облегчения работ на последующих стадиях проектирования правовой активности.

Список литературы Проектирование правовой активности: концептуальная стадия

- Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. - М.: СИНТЕГ, 2007.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/ (Актуально на 18.10.2011 г.).

- http://www.slovopedia.com/6/207/771007.html (Актуально на 18.10.2011 г.).

- http://krotov.info/acts/01/2/seneca_007.htm (Актуально на 18.10.2011 г.).

- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. / Пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. Вступительная статья Н.Н. Акулиной. - СПб.: Евразия, 1999.