Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

Бесплатный доступ

В современных условиях модернизации и цифровизации системы образования в России особенно актуальным становится вопрос о формировании безопасной образовательной среды и развитии психологической безопасности в студенческой группе. Рассмотрен вопрос об особенностях формирования психологической безопасности в спортивном коллективе. На основе анализа литературы составлена диагностическая программа, направленная на изучение уровня подготовленности будущих тренеров к формированию психологически безопасной образовательной среды.

Психологическая безопасность, образовательная среда, спорт, спортивный коллектив, тренер

Короткий адрес: https://sciup.org/148330812

IDR: 148330812 | УДК: 378.14 | DOI: 10.18137/RNU.V925X.21.05.P.019

Текст научной статьи Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

Понятие психологически безопасной среды в спортивном коллективе

В понятие «безопасность» входят как физические, так и психологические составляющие. Пси холо ги че ская бе зо пас ность обра зо ва тель ной сре ды – это уровень психологической защищённости обучающихся от любых форм насилия, их удовлетворенность потребностью в доверительном общении. Формирование психологически безопасной образовательной среды включает в себя создание референтной группы для субъектов образовательной деятельности и обеспечение их высокого уровня психического здоровья. Психологически безопасная образовательная среда – это результат комплексного, длительного, системного и целенаправленно организованного аксиологического, технологического ипедагогического процесса[1].

Успех спортивной команды во многом обусловлен стилем руководства тренера. Широта кругозора, уровень знаний, мастерство, способности, авторитет, любовь к своему виду спорта, настойчивость, способность сплотить коллектив, понимание психологии спортсмена, целеустремленность, точность, самокритичность, принципиальность – всё это лишь малая часть профессиональных и личностных качеств эффективного тренера.

Авторитет тренера – основа его успешной деятельности, включающей и предъявление требований к команде, к каждому её члену. Благоприятные взаимоотношения между участниками спортивной команды и тренером строятся на взаимном уважении и доверии. Для решения текущих спортивных задач необходим тесный контакт между членами команды, но, так или иначе, окончательное решение поставленной проблемы остаётся за тренером.

Для эффективного и уверенного в себе тренера важна требовательность и принципиальность к самому себе, своим действиям, постоянное желание расти, развиваться как в области спорта, так и в области психолого-педагогических дисциплин. Тренер должен обладать новаторскими качествами, уметь критически оценивать ситуацию, адаптироваться и использовать наиболее адекватные стратегии, методики, тактики, творчески подходить к своей работе [2]. Решения тренера – это важнейшая составляющая в вопросах создания сплочённого спортивного коллектива. Особенно важно, чтобы тренер помимо своих специальных знаний и умений обладал необходимыми и достаточными познаниями в вопросах психологии личности и спортивной деятельности, был также способен вникнуть в психологию каждого спортсмена ивсей спортивной команды.

То, насколько эффективна будет простроена стратегия руководства тренера, определяется его умением оценить особенности психического состояния каждого спортсмена в группе, характер его взаимоотношений с друзьями и соперниками, уровень психологической безопасности в группе и своевременно устранить те причины, которые ведут к неудачам, конфликтам [3].

Успех спортивной деятельности во многом зависит от характера взаимоотношений, существующих между тренером и членами команды, а также от стиля и формы

Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

его руководства. Необходимым условием ее эффективности и высокого уровня сплоченности команды является демократический способ руководства со стороны тренера. Авторитарное управление командой, при котором выбор стратегии и тактики действий команды и решение организационно-методических проблем осуществляются без учета мнения команды, не только не обеспечивает сплоченность, но и приводит кухудшению спортивных качеств, снижению результативности[4].

Огромную значимость для тренера имеет сдержанность в проявлении чрезмерных эмоций, переживаниях астенического характера. Это определяется тем, что во время соревнований спортсмены крайне восприимчивы ко всем внешним влияниям. При этом важнейшим ориентиром в данном случае становится тренер, его настроение, состояние, установки. Именно поэтому вид удрученного наставника крайне негативно может сказаться на результативности и психическом состоянии участников соревнований. Всем своим видом имоделями общения со спортсменами тренер должен поддерживать их оптимизм, веру в себя, стремление к победе. Это необходимое требование предполагает наличие у тренера умения управлять собственным эмоциональным состоянием для оказания благоприятного психологического воздействия на спортивную команду.

Во многом именно личный пример тренера определяет то, какой уровень психологической безопасности будет доминировать в группе. Высокая нравственность и моральные принципы наставника спортивной команды становятся основой для психологической подготовки молодых людей. Ошибочным будет суждение тренера о том, что он знает всё, ведь обязательной чертой благоприятного психологического климата является умение прислушивать- ся к мнению своих подопечных и коллег. Важнейшими качествами личности тренера являются гуманность и справедливость, умение воспринимать критику и формировать дружеские отношения в команде. Если наставник требует от спортивной команды соблюдения режима, дисциплины, этических норм и правил, то в первую очередь должен сам соответствовать представляемым требованиям [3–7].

Основными средствами воздействия тренера на спортсменов являются вербальные и невербальные средства коммуникации (содержание, текст, голос, мимика, жесты, позы). Слово тренера может вдохновить игрока на спортивные достижения или свести на нет все его усилия. Слово тренера должно быть честным, убедительным, понятным и правдивым. Здесь нет места обвинениям, бестактности и грубости. Интонация и манера общения тренера должны меняться в зависимости от обстоятельств и от того, с кем он разговаривает. Но, несмотря на это, ему следует сохранять доброжелательный, спокойный тон и не переходить на крик игрубость.

Авторитарные тенденции в тренерской деятельности достаточно типичны и наблюдаются часто. Согласно ряду исследований и статистическим данным профессия тренера считается одной из наиболее авторитарных. Можно выделить ряд причин, объясняющих высокий уровень авторитарности тренеров в спортивной де-тальности[6]:

-

1) особенность восприятия тренером своей роли, основанная на авторитете ипо-ведении, отражающих авторитарность;

-

2) потребность управлять действиями других – один из мотивов выбора тренером спортивной деятельности;

-

3) стрессовые ситуации, характерные для спортивной деятельности, часто требуют достаточно жесткого контроля за

22 Вестник Российского нового университета

22 Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

поведением спортсменов как в командных, так ив индивидуальных видах спорта;

-

4) ожидание от тренера доминирующего поведения со стороны некоторых спортсменов, привыкших подчиняться авторитету; тренеры нередко ведут себя именно так, ориентируясь на запросы и ожидания спортсменов.

Но, как бы то ни было, нельзя выделить абсолютно негативных или позитивных стилей поведения, ведь многое зависит от вида спорта и специфики команды. Так, например, выделяют следующие преимущества авторитарного стиля поведения тренера:

-

• у неуверенного в себе спортсмена такой стиль поведения вызывает уважение, стимулирует уверенность, повышает самооценку;

-

• агрессивность, сопутствующая авторитарности, обычно направлена на борьбу с соперниками, на достижения, что способствует росту активности спортсмена, его энергии, энтузиазму;

-

• для отдельных спортсменов авторитарность тренера является необходимым стимулом для продолжения усердных тренировок и поддержания тонуса (как физического, так ипсихологического).

Среди тренеров, которые добились определённого успеха, те, кто использует преимущественно демократический стиль взаимодействия со спортсменами, встречаются сравнительно редко.

Независимо от того, какой стиль общения присущ конкретному тренеру, одной из важнейших задач остаётся создание благоприятной и безопасной психологической среды в спортивной команде, и особенно важным аспектом данного вопроса является со ци аль но-пси холо ги че ский климат .

В отечественной социальной психологии впервые термин «психологический климат» использовал Н.С. Мансуров [8] при изучении производственных коллективов. Одним из первых содержание социально психологического климата раскрыл В.М. Шепель [9]. Ученый считал, что климат отношений между людьми складывается из трех «климатических зон». Первая «климатическая зона» – социальный климат, который определяется тем, насколько в данном коллективе осознаны цели и задачи общества. Вторая «климатическая зона» – моральный климат, который определяется тем, какие моральные ценности приняты в данном коллективе. Третья «климатическая зона» – психологический климат, те неофициальные отношения, которые складываются между членами коллектива, находящимися в непосредственном контакте друг с другом.

Помимо климата к критериям психологической безопасности относятся:

-

• характер профессиональных отношений вгруппе;

-

• содержание, организация и условия деятельности;

-

• особенности работы органов управления исамоуправления;

-

• стиль руководства, доминирующие модели общения;

-

• степень совпадения официальной инеофициальной структуры коллектива;

-

• социально-демографические и психологические особенности участников;

-

• численность группы, состав, возраст иличностные особенности.

Любая спортивная команда в каждом конкретном виде спорта представляет собой вид «малой» социальной группы, устройство взаимоотношений в которой соответствует известным социально-психологическим схемам и педагогическому плану.

Исследователи часто рассматривают поведение и формирование человека как

Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

личности в контексте малых групп (семья, компании, товарищеские группы, трудовые коллективы). Успешность деятельности людей в социальных организациях зависит от их сплоченности, сработанности, психологической совместимости и бесконфликтности взаимоотношений[12].

Формиро ва ние пси холо ги че ской безо пас но-сти в спор тив ном коллек ти ве

Спортивная команда как объект изучения в любом виде спорта представляет собой особый вид контактной общности людей, объединенных общей целью совместной спортивной деятельности, основными видами которой являются тренировка и соревнование [13]. Еще одной интересной иважной проблемой является, на наш взгляд, тот факт, что спортивные коллективы – это коллективы молодых людей, у которых в силу возраста происходит формирование основных новообразований юности – самосознания, самооценки, личностного и профессионального самоопределения.

Эти новообразования формируются в спортивном коллективе, где зачастую личность спортсмена не раскрывается в полной мере, что обусловлено использованием жестких методов стимулирования к успехам, отсутствием ориентации на психологический и личностный комфорт спортсменов. Эту задачу обязаны взять на себя тренеры, психологи и воспитатели, чтобы после спортивной карьеры спортсмены чувствовали себя личностно значимыми, имеющими жизненную концепцию иуважающими себя людьми.

Для дальнейшего определения подходов к формированию и развитию психологической безопасности в спортивном коллективе мы рассмотрели пси холо го-пе да го ги-че ские фак торы , влияющие на её развитие:

-

• характер взаимоотношений вкоманде;

-

• руководство;

-

• лидерство;

-

• мотивация;

-

• психологические особенности субъек-

- тов.

Таким образом, в регуляции эффективности коллективной деятельности и в формировании психологической комфортно- сти в команде участвуют самые разные системы факторов:

-

• внегрупповые (физические и социальные);

-

• внутригрупповые (нормы, межличностные отношения);

-

• внеличностные (однородность/разно-

- родность по индивидуально-психологиче-

- ским параметрам);

• внутриличностные

(психологические

особенности каждого, их состояние, исходные мнения, оценки).

Фактором, связывающим и пронизы- вающим все перечисленные системы, является значимость совместной деятельности группы людей. Эта деятельность является приоритетной, оптимально сочетающей личностно-значимые и общественно цен- ные ориентации.

Решение этой задачи затруднено в силу дефицита научных исследований в области подготовки будущих тренеров к данной сфере деятельности, отсутствия достаточно эффективных научно-практических разработок по подготовке тренеров к созданию детско-юношеских спортивных коллективов. При рассмотрении структуры компетентности тренера в создании благоприятной психологически безопасной образовательной среды в спортивной команде можно выделить следующие компоненты:

-

1) мо ти ва ци он но-смысло вой , характеризующий принятие будущим тренером значимости данной сферы в его профессиональной деятельности;

24 Вестник Российского нового университета

24 Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

-

2) ког ни тив ный , включающий психолого-педагогические и специальные знания об особенностях спортивного коллектива изакономерностях его формирования;

-

3) кон струк тив ный , связанный с проектированием ситуаций поддержки психологического климата, со способностью тренера планировать и организовывать события по созданию положительного социально-психологического климата в ходе учебно-тренировочного процесса;

-

4) дея тель ност но-ор га ни за ци он ный , предполагающий владение технологиями нормализации и поддержания социально-психологического климата;

-

5) рефлек сив ный , связанный с оценкой состояния и изменений в психологическом климате спортивной команды, самоорганизацией и психологической саморегуляцией самого тренера[3].

Анализ компетентности позволил выделить критерии ее оценки [7; 10]:

-

• осознание значимости данной компетентности для профессионального тренера;

-

• знание теоретических основ развития спортивного коллектива;

-

• наличие коммуникативных, организаторских, психотерапевтических и прогностических способностей;

-

• восприимчивость тренера к внутреннему состоянию спортсмена, к его личностной, ценностно-смысловой сфере;

-

• умение своевременно и психологически обоснованно регулировать отношения между спортсменами и реализовывать их впродуктивной деятельности;

-

• перцептивные умения, наличие эмпатии, педагогической интуиции.

В заключение необходимо сказать, что все личностные качества спортсмена и тренера, находясь в сложном взаимодействии, по-разному проявляются в различных ситуациях, создают мир отношений, который в одних случаях помогает успешному развитию деятельности и способностей тренера и спортсменов, а в других – тормозит это развитие. Все сказанное приобретает особую остроту в спорте высших достижений, так как в этой сфере деятельности наиболее важно знать, как сформировать позитивные межличностные отношения в команде, как избежать конфликта или выйти из него, как создать такой социально-психологический климат, который способствовал бы успешному формированию мотивации спортсмена.

Создание психологически безопасной образовательной среды в спортивном коллективе, распределение команды таким образом, чтобы все ее члены не только успешно взаимодействовали на поле, площадке, но и гармонично общались между собой как личности, построение благоприятных взаимоотношений в коллективе – это большое искусство ибольшой педагогический труд.

Ис сле до ва ние уров ня го тов но сти бу ду щих тре неров к про ек тиро ва нию пси холо ги че ски безо пас ной обра зо ва тель ной сре ды

Для того чтобы изучить уровень подготовленности будущих тренеров к формированию психологически безопасной образовательной среды, нами была выделена критериальная база понятия «психологическая безопасность», которая включает в себя:

-

• общий уровень толерантности будущих тренеров;

-

• уровень эмпатии;

-

• умение регулировать эмоции и поведение вусловиях стресса.

Исходя из вышеперечисленных критериев мы составили ди аг но сти чес кую про грамму изучения уровня готовности будущих тренеров к проектированию психологически безопасной образовательной среды (см.Таблицу).

Проектирование психологически безопасной образовательной среды 25

в контексте профессиональной деятельности тренера 25

Таблица

Диагностическая программа изучения уровня готовности будущих тренеров к проектированию психологически безопасной образовательной среды

|

№ |

Название методики |

Цель методики |

|

1 |

«Индекс толерантности» (авторы: Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) |

Определение общего уровня толерантности, этнической, социальной толерантности, толерантности как черты личности |

|

2 |

Диагностика уровня эмпатии по И.М. Юсупову |

Исследование уровня эмпатии (сопереживания), способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей |

|

3 |

Индикатор копинг-стратегий (Coping Strategy Indicator, CSI) |

Диагностика доминирующих копинг-стратегий личности |

Для изучения степени готовности будущих тренеров к формированию психологически безопасной образовательной среды было проведено исследование на базе факультета физической культуры и спорта Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. Полученные в ходе данного исследования результаты представлены ниже.

Ис сле до ва ние уров ня толеран тно сти

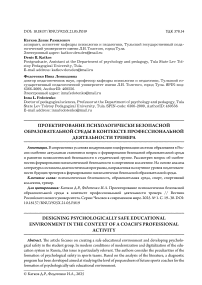

Изучив полученные входе исследования данные, мы пришли к следующим выводам. Согласно выбранной методике в группе преобладает средний уровень толерантности (50 % испытуемых) (см. Рисунок 1). Такие результаты характерны для респондентов, способных сочетать в себе толерантные и интолерантные черты личности. Можно считать, что такие люди действуют исключительно исходя из особенностей развивающейся вокруг них социальной ситуации.

Для 41 % испытуемых в группе был характерен низкий уровень толерантности. Такой показатель может свидетельствовать о наличии у человека выраженных интоле-рантных установок по отношению к окружающему миру. В изучаемой нами группе спортсменов довольно большой процент испытуемых обладает низким уровнем толерантности, что говорит о необходимости формирования таких качеств, как терпимость, эмпатичность, уважительное отношение кокружающим.

Следует отметить, что лишь небольшое количество испытуемых (9 %) обладают высоким уровнем толерантности, то есть эта группа испытуемых уважает выбор других людей, соблюдает личные границы и во всех случаях терпимо относится к окружающим. Но, как выделяют авторы методики, чрезмерно высокий уровень исследуемого нами показателя может говорить об инфантилизме испытуемых и трудностях с отстаиванием собственной позиции.

Ис сле до ва ние уров ня эм па тии

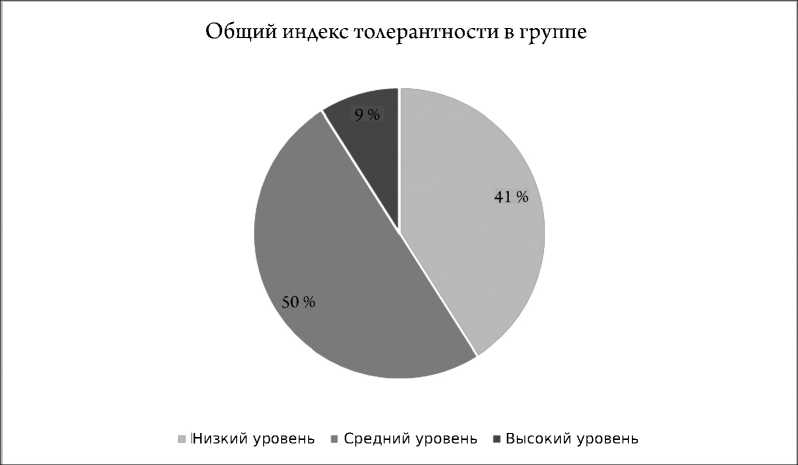

Согласно полученным данным в группе преобладает средний уровень эмпатийно-сти (75 % исследуемых) (см. Рисунок 2), что свидетельствует о средней выраженности чувствительности к окружающим. В большинстве своём такие люди обладают навыками самоконтроля. Внимательность в общении с окружающими у них находится на высоком уровне, а эмоциональ-ность– наоборот.

Отметим, что у 16,6 % респондентов эм-патийность находится на низком уровне.

Вестник Российского нового университета

Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

Рисунок 1. Уровень толерантности в группе согласно методике «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова)

Источник: здесь и далее рисунки выполнены авторами.

Такие люди испытывают затруднения в установлении контактов с людьми. Они предпочитают уединение шумным компаниям. Обычно люди с низким уровнем эм-патийности испытывают проблемы с развитием социальной сферы вцелом.

Полученные результаты показали, что 8,4% опрошенных обладают высоким уровнем эмпатийности, то есть для них характерна высокая чувствительность к проблемам окружающих людей, высокая эмоциональная отзывчивость и интерес к общению. Такие люди легко устанавливают контакты с окружающими, в общении больше доверяют чувствам, ане аналитическим выводам.

Важным аспектом данной методики является разделение автором уровня эм-патийности по различным шкалам (эмпатия к родителям, к животным, к пожилым людям, к детям, к героям произведений, к незнакомым). В контексте нашего исследования будущих тренеров стоит обратить особое внимание на шкалу «эмпатия к детям». Для тренера данный показатель является крайне важным, ведь работа с детьми требует особого, демократичного, подхода, что включает в себя умение сопереживать и помогать подопечным в решении возникающих проблем. В нашем случае у абсолютного большинства респондентов данный показатель находится на уровне «выше среднего», что может говорить нам о благоприятном развитии эмпатийности квоспитанникам вгруппе спортсменов.

Исследование доминирующих копинг-стратегий

Данная методика направлена на изучение доминирующих копинг-страте-гий у респондентов. Автор методики Дж. Амирхан предлагает три наиболее распространённые стратегии совладания со стрессом:

Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

■ Низкий уровень ■ Средний уровень ■ Высокий уровень

Рисунок 2. Диагностика уровня эмпатийности согласно методике «Диагностика уровня эмпатии» (автор – И.М. Юсупов)

-

1) стра те гия ре ше ния про блемы – активная поведенческая стратегия, при которой человек использует всевозможные личностные ресурсы для поиска наиболее эффективного способа разрешения проблемы;

-

3) по иск со ци аль ной под держки – активная поведенческая стратегия, при которой человек обращается за поддержкой к друзьям, коллегам, семье идр.;

-

4) из бе га ние – поведенческая стратегия, при которой человек старается абстрагироваться от стрессовой ситуации, уйти от решения проблемы. В большинстве научных источников данная стратегия считается дезадаптивной и относится к псевдосов-ладающим видам поведения.

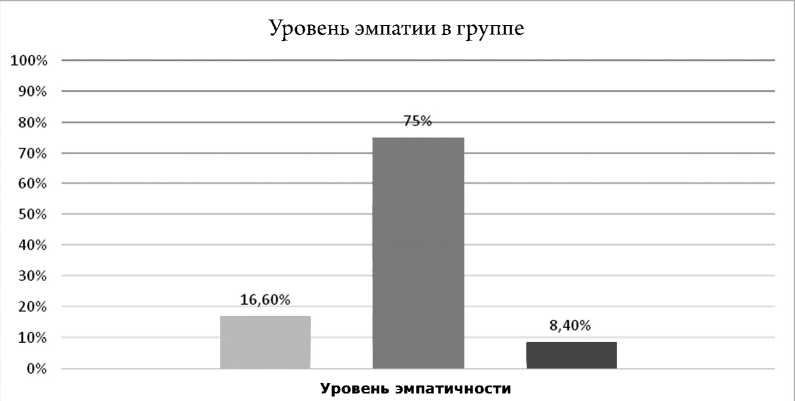

Для наиболее эффективного представления результатов данной методики следует разделить их на три части (в соответствии с представленными автором шкалами). Так, например, в изучаемой нами группе стратегия разрешения проблемы находится на среднем уровне использования у 50 % спортсме- нов (см. Рисунок 3). Испытуемые в данном случае используют стратегию в зависимости от социальной ситуации развития. Помимо этого 17 % респондентов обладают высоким уровнем использования данной копинг-стратегии, что может говорить нам о том, что испытуемые наиболее часто пытаются решить возникшую проблему самостоятельно, используя рациональные методы. Оставшиеся 33 % тренеров крайне редко используют стратегию решения проблемы. Между тем в тренерской деятельности данная стратегия должна носить преобладающий характер, ведь так или иначе тренер является авторитетом для подопечных и должен обладать навыками эффективного решения конфликтных истрессовых ситуаций.

В случае со стратегией поиска социальной поддержки можно сказать, что группа разделилась на две части. Для первой половины (41 % испытуемых) характерен низкий уровень использования данной стратегии совладания.

Вестник Российского нового университета

Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

Рисунок 3. Изучение используемых копинг-стратегий согласно методике «Индикатор копинг стратегий» (Coping Strategy Indicator, CSI)

Это может говорить о том, что респонденты крайне редко ищут помощи у окружающих, стараясь решить всё самостоятельно (что не всегда является эффективным способом совладания). Оставшиеся 59 % испытуемых обладают средним уровнем использования данной стратегии, что описывается как «ситуативное использование». Высоких показателей обнаружено не было.

Изучая результаты использования стратегии избегания, отметим, что низкий уровень в данном случае будет носить позитивный характер, так как стратегия признаётся малоэффективной. В нашем случае 83 % будущих тренеров крайне редко используют данную стратегию, что свидетельствует о мотивации респондентов решать возникшие проблемы, а не избегать их. Что касается оставшихся 17 % испытуемых, следует отметить, что для них данная стратегия является одной из применяемых в повседневной жизни, так как уровень её использования согласно методике приближен кусреднённому показателю.

Также следует подчеркнуть, что согласно автору методики наиболее эффективным будет использование всех стратегий взави-симости от социальной ситуации развития (то есть наиболее благоприятным будет вариант среднего уровня использования каждой из стратегий).

За клю че ние

Таким образом, в ходе исследования готовности будущих тренеров к проектированию психологически безопасной образовательной среды получены следующие результаты.

-

1. Уровень толерантности в группе находится на среднем уровне с тенденцией к низкому. Это свидетельствует о необходимости развития данного качества в группе будущих тренеров, ведь толерантность является одним из основополагающих качеств для создания благоприятной психологически безопасной атмосферы вгруппе спортсменов.

-

2. Изучив уровень эмпатийности в группе будущих тренеров, мы сделали вывод о социально приемлемом развитии данного качества у респондентов. Эмпатия также является основой создания психологически комфортной образовательной среды. В нашем случае эмпатийность в группе находится на среднем уровне с тенденцией к высокому. Также важно отметить высокий уровень эмпатийности по отношению к детям, что является позитивным качеством для будущего тренера.

-

3. Большая часть респондентов, так или иначе, неэффективно использует копинг-стратегии в повседневной жизни. Из этого следует вывод о необходимости развития практических навыков совладания со

Проектирование психологически безопасной образовательной среды в контексте профессиональной деятельности тренера

стрессовыми и конфликтными ситуациями вгруппе будущих тренеров.

Таким образом, проектирование психологически безопасной образовательной среды является основополагающим аспектом профессиональной деятельности тренера. Психологически безопасная образовательная среда не только улучшает качество обучения, но и способствует гармоничному развитию личности каждого участника образовательного процесса. Вложение усилий в создание такой среды будет оправданным, ведь именно в ней формируются устойчивые знания, умения, навыки, развивается мотивация для дальнейшего профессионального роста тренера.