Проектные и командные технологии как ключевые концепты новой методологии социального управления

Автор: Федотова Марина Александровна, Шевырев Анатолий Викторович, Шевырев Виктор Анатольевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием постнеклассической методологии социального управления, основанной на концепции синергетического подхода. Предлагаемая методология базируется на «эволюционно-конструктивной» модели развития знания В.С. Степина. Методология включает в себя несколько концептов, объединенных в единую систему знаний и технологий, ключевыми из которых являются концепты управленческого проектирования (SMCo-фреймворк) и командной деятельности (ТФ-команды). В связи с этим целесообразно развитие существующих классических и неклассических концепций управленческого проектирования на основе учета различных уровней неравновесности среды. Развитие ТФ-команды в проекте не менее (если не более) важно, чем содержательный результат самого проекта. Данный принцип характеризует переход от классического целевого планирования результата проекта к атрибутивному конструированию главного элемента проекта - его команды: эффективная команда, при прочих равных, является залогом эффективности проекта. Предлагается развитие одной из наиболее конструктивных парадигм социально-психологической работы с возникающими проблемными ситуациями - индирективной психологии, активно используемой в работе ТФ-команд.

Социально-экономический аттрактор, неравновесные миры, smco-фреймворк, тф-команды, соционавигация, социоэмпатия, системная аналитика, системно-креативное мышление, индирективная психология

Короткий адрес: https://sciup.org/149147650

IDR: 149147650 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2025.2.6

Текст научной статьи Проектные и командные технологии как ключевые концепты новой методологии социального управления

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, , 2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия, ,

Белгород, Россия, ,

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia, , 2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, , 3Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia, ,

Введение . В данной статье методология понимается как «система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности»1. Контуры новой методологии управления формируются в результате развития постнеклассической концепции «сложност-ности» и сопряженной с ней синергетической «человекомерной» картиной действительности, представленной в «эволюционно-конструктивной» модели развития знания В.С. Степина (2003: 633– 636). Такая методология предполагает конструирование действительности с помощью особых, си-нергетически сопряженных конструктов/концептов, характеризующих нелинейные самоорганизующиеся процессы управления в «человекомерных» системах, а следовательно, и соответствующих им структур и состояний сознания – как индивидуального, так и коллективного (Г. Хакен, Дж. Пор-тугали, А. Комбс – синергетика наблюдателя / синергетика-2) (Аршинов, Буданов, 2006).

Ключевыми принципами эффективного управления являются адекватность инструмента управления сложности объекта и предмета управления (У. Эшби), переход от парадигмы «упрощения» к парадигме «сложностности» как новой парадигме мышления (Аршинов, Буданов, 2006; Аршинов, Свирский, 2015, 2016). При этом «сложностность» определяется не только как сложность объективных свойств исследуемых систем, а, скорее, как сложность когнитивных ситуаций, возникающих у субъекта, выраженных в когнитивных блокадах, т. е. сложность субъективна2. Сложность проектного объекта включается в когнитивную сложность субъекта (участников команды) как ненулевая конъюнкция представлений отдельных участников о ключевой проблеме, лежащей в основе проблемной ситуации (ПС), – общая субъектно-объектная сложность («сложностность»).

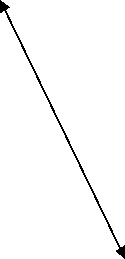

Адекватность, упомянутая в основном законе кибернетики У. Эшби, базируется на более глубоком понимании ситуации, описывающей состояние исследуемой/управляемой системы, в том числе субъекта/наблюдателя, в терминах синергетики-2 и -3, а также ее среды (Аршинов, Буданов, 2006). В настоящее время предложены несколько вариантов такого описания в виде акронимов SPOD-, VUCA- (У. Беннис, Б. Нанус), BANI- (Дж. Кашио), SHIVA- (М. Розин) и TACI-миров (С. Дерябин). Переход от одного мира к другому происходит с возрастанием неравновесности среды при одновременной потере устойчивости и управляемости системы (исходим из положения о том, что главной целью управления выступает воспроизводство управляемости). Для эффективной ориентации в каждом из миров ключевыми являются определенные компетенции субъекта управления, например для VUCA-мира это VUCA-Prime-компетенции (Р. Йохансен) (правильнее говорить о метакомпетенциях (М-компетенциях) как компетенциях, позволяющих системно обеспечить самоорганизацию других типов компетенций) (Федотова, 2019а): vision/видение как ответ на volatility/изменчивость, understanding/понимание как ответ на uncertainty/неопределенность, clarity/ясность как ответ на complexity/сложность (которая в рамках последующих миров с более высоким уровнем неопределенности заменяется на понятие «сложностность»), agility/гибкость как ответ на ambiguity/двусмысленность.

В условиях суперпозиции неравновесных миров ключевой проблемой социального управления становится повышение эффективности использования социальных технологий и практик, способствующих ускоренной адаптации и развитию социальных общностей и индивидов. С нашей точки зрения, данная проблема может быть решена путем применения атрибутивного подхода и сетевых форм мышления и управления, обеспечивающих субсидиарность и инициальность социальных практик. Современный мир непредставим без эффективного социального проектирования, особенно в условиях новой социальной реальности (Пинчук, 2019; Федотова, Кулишов, 2022). Исходя из определения технологии как последовательности операций, обеспечивающих воспроизводимый, заранее заданный результат при соблюдении установленных требований, условий, регламентов, а также при наличии необходимых инструментов и т. п. (Щербина, 2014), любой проект можно представить в виде социальной технологии (Шевырев и др., 2016: 293–306). С современным пониманием социальных технологий можно ознакомиться в многочисленных работах российских (Герасимов, Чумак, 2014; Данакин, Гайворонская, 2011; Касавин, 2012; Маркова, 2012; Осипов, 2017; Переслегин, Переслегина, 2015; Щербина, 2014; Юдин, 2012) и зарубежных (Бергер, Лукман, 1995; Латур, 2013, 2014; Ло, 2015; Ур-Рахман, 2011; DeLanda, 2006; Nye, 2004; Tart, 1986; Shimelfenig, 2006) авторов.

Анализируя существующие управленческие технологии, прежде всего неклассические Agile (например, Scrum), с позиции общих принципов эффективного управления (полезности, адекватности, качества концепта-проекта и его сроков), можно отметить следующие проблемные вопросы.

Вопрос 1. Полезность результата проекта как такового, а также качество концепта-проекта не включаются в задачи проектировщиков. Это задача собственника продукта (product owner – РО), именно он определяет, какой продукт нужен с точки зрения рынка, пользователей, покупателей и других стейкхолдеров. При этом нужно сразу отметить, что PO не входит в команду управления проектом в ее классическом представлении – пользователи вообще никак не связаны с командой проекта (team project).

Вопрос 2. С точки зрения самой технологии управленческого проектирования абсолютно все равно, какие технологии, в том числе аналитические и тем более креативные, использует команда. По умолчанию предполагается, что команда сама разберется с этой задачей (скорее всего, проблемной ситуацией), у нее нет подсказки, как это сделать.

Вопрос 3. Технология управленческого проектирования не ориентируется на принцип «качество – сроки», которые зависят от команды управления проектом, в лучшем случае можно проанализировать существующие кейсы. Вместе с тем технология может организовать эффективную обратную связь и декларирует необходимость формирования кроссфункциональных команд (при этом способ достижения этого не является задачей самой технологии), она лишь «намекает» на принципиальную проблему при разработке проектов (очевидное противоречие между наличным и необходимым знанием команды проекта).

В ситуации одновременного существования (суперпозиции) социальных миров, имеющих различную неравновесность в виде «перемешивающегося» слоя социальной реальности (Пригожин, Стенгерс, 2001: 233–234) (рисунок 1), напрашивается вывод о смене или по крайней мере серьезном развитии существующих (как классических, так и неклассических (Agile)) концепций управленческого проектирования, более гибко реагирующих на неравновесную социальную реальность, представлении этих концепций именно как социальных технологий (переход от техногенной цивилизации к социогуманитарной) (Лепский, 2019).

SPOD-мир: BANI-мир:

S – Steady: устойчивый B – Brittle: хрупкость

P – Predictable: предсказуемый ◄------------------------► A – Anxious: беспокойство, тревожность

O – Ordinary: простой N – Nonlinear: нелинейность

D – Definite: определенный I – Incomprehensible: непостижимость

C – Complexity: сложность A – Ambiguity: неоднозначность

Рисунок 1 – Схема суперпозиции SPOD-, VUCA-, BANI- и SHIVA-миров1

Figure 1 – Scheme of Superposition of SPOD-, VUCA-, BANI- and SHIVA-Worlds

1 Все рисунки в статье составлены авторами.

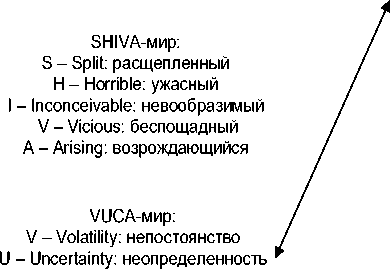

В этой ситуации необходимо постоянное манипулирование («эквилибристика») принципами, стратегиями мышления и управления (от иерархической иерархии для SPOD-мира к сетевой для VUCA- и динамической для BANI-, SHIVA-, TACI-миров) (Федотова, 2019а: 94), использующими технологии системной аналитики и системно-креативного мышления при разработке «пакетных» решений, обеспечивающих системную эффективность управления (Шевырев, 2007: 134–139; Шевы-рев и др., 2016: 103) (рисунок 2).

I

УЦ – обеспечивающий управленческий цикл на этапе

Формирование и организация работы команд

Формирование ПЦО

УЦ 1

Сборка «пакета» решений

Рефлексия когнитивной ситуации

Реализация и контроллинг «пакета» решений

Идентификация проблем ПЦО

Анализ и прогноз развития ПС

Рисунок 2 – Схема использования системной аналитики и системно-креативного мышления при разработке и реализации «пакетов» управленческих решений

Figure 2 – Scheme of Using System Analytics and System-Creative Thinking in the Development and Implementation of “Packages” of Managerial Decisions

Основная идея нового подхода к проектному управлению заключается в переходе от формального (инструментально-техногенного) использования команды проекта к ее представлению как ключевого (социогуманитарного) результата самого проекта. Данный подход принципиально меняет стратегию управленческого проектирования – применение всех его инструментов (организации, финансирования, мониторинга и т. д.), которые становятся функцией от уровня компетентности команды, прежде всего метакомпетенций, позволяя проекту за счет внутренней динамики команды в процессе проектирования эффективно справляться с когнитивными блокадами, постоянно возникающими в ходе реализации проекта1. Проект в этой концепции представляется как социальный аттрактор, включающий в себя всю систему противоречий (детектор в терминах синергетики), определяющих выбор некоторой бифуркационной структуры из возможных для данной системы («тезауруса» как сложного спектра структур-аттракторов) (Князева, Курдюмов, 2007: 67–69). Такая система содержит различные виды противоречий – как субъектно-объектные, процессные и технологические (внутрисистемные), так и противоречия (внешние), возникающие между указанными параметрами системы, например между организацией процессов, и субъектами, осуществляющими эту деятельность. Практическая задача заключается в разработке эффективной системы управления развитием команд, разрешающих указанные противоречия непосредственно в процессе реализации проекта, используя и одновременно развивая при этом собственные метакомпетенции.

В российской литературе, посвященной вопросам развития управленческого проектирования, существуют работы, анализирующие формирование профессиональных компетенций команды проекта в контексте управленческого проектирования и внутреннего маркетинга персонала

(Апенько, 2016; Романенко, 2019). В подобных работах отмечается роль гибкости команды как фактора результативности проекта (Апенько, Романенко, 2020), в том числе развития самих команд через технологии командообразования (Апенько, 2016). Однако, с нашей точки зрения, отсутствует главное – представление самой команды проекта как ключевого результата проектной деятельности в конкретной предметной области. С позиции атрибутивного подхода принципиально важным фактором успешной реализации проекта является развитие его субъекта, так называемых ТФ-ко-манд (с дополнительной командной ролью «джокер» в классификации Р.М. Белбина) (Белбин, 2003б: 30–50; Шевырев и др., 2016: 171)), направленных в первую очередь на поиск «жизненной силы» (Life Force) проекта. Это необходимо, во-первых, для оптимального выполнения условий стейкхолдеров проекта в едином креативном поле (ЕКП) команды (Михеев и др., 2013); во-вторых, для разработки решений, являющихся собственными функциями среды проекта (ключевым условием эффективности решений с точки зрения нелинейной динамики и синергетики). По сути, ТФ-команда реализует творческое сверхусилие, переходящее в дальнейшем, в процессе проектной деятельности, в гиперкомпенсацию ее возможностей при соблюдении основных принципов инди-рективной психологии (Михеев и др., 2013; Пузырей, 2005: 20–24).

Методология и методы . Концепт «управленческое проектирование» в виде SMCo-фреймворка (системное управление компетентностью) управленческого проектирования (Михеев и др., 2013) характеризует неклассический вариант модели В.С. Степина, одновременно включая в себя фокусы объекта и метода. «Сырьем» для функционирования ЕКП являются различные знания/ компетенции: профессиональные (функциональные), социальные и общие (метакомпетенции), а также эмотивная энергия субъектов-наблюдателей, участников проектных команд. В SMCo-фреймворке, развивающем индивидуальные и командные компетенции внутри содержательного предметного проекта, происходит расширение SCRUM-принципов управленческого проектирования, при этом все параметры проекта (прежде всего ресурсы и сроки) выступают функциями от уровня командных и индивидуальных компетенций, который должен постоянно повышаться в процессе реализации проекта, одновременно должны возрастать темпы выполнения работ к окончанию проекта. Такая модель предстает, например, в виде системы дифференциальных уравнений, описывающих самореферентные кооперативные отношения между командой и результатами проектирования, – возникает положительная обратная связь между результатом проекта и компетентностью команды, развивающейся в процессе реализации проекта, разрешается ключевое противоречие классической концепции управленческого проектирования – между необходимым для реализации проекта и существующим у команды знанием.

Концепт ТФ-команды характеризует фокус субъекта в модели развития знания В.С. Степина. Наиболее эффективным инструментом создания/генерации и поддержания ЕКП являются ТФ-ко-манды (команды, коллективно трансформирующие реальность, одновременно повышая уровень собственных компетенций), развивающие концепции командной работы: «хирамы» В. Олескина (Олескин и др., 2017); «знаниевого реактора» С. Переслегина1; малых проектных самоорганизующихся команд С. Гевлича с их протоколами переключения между разными типами (форматами) мышления (Гевлич, 2017). В отличие от классических К-команд (Белбин, 2003а: 33–54; Bass, 1999) в ТФ-командах существует дополнительная роль «джокера» (провокатора), позволяющая «встряхнуть» команду, усилить ее восприимчивость к нестандартному мышлению (Михеев и др., 2013).

Следует отметить, что деятельность «джокера» невозможна без использования феномена «социоэмпатия», характеризующего возможности совместной креативно-творческой деятельности в команде. ТФ-команды самостоятельно пытаются понять проблемную ситуацию, сориентироваться в ней и найти ее решение, используя разделяемую всеми участниками систему ценностей и принципов работы в условиях различных типов неравновесности и других параметров, характеризующих циклические иерархии синергетики-3. Роль «джокера» в некотором роде напоминает роль психотерапевта в понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка, позволяя команде «пережить» (обработать) проблемную ситуацию и связанные с ней проблемные состояния (2007). Понятие «переживание» (внутренняя деятельность по трансформации субъективного жизненного мира) в нашем случае предстает в виде способности команды сгенерировать эффективные решения в едином креативном поле. Ключевой целью «джокера» является создание в команде среды, генерирующей продуктивное ЕКП, порождающее новый конструктивный смысл, позволяющий разрешить проблемную ситуацию, одновременно способствуя повышению осознания и осмысления личностей отдельных участников, ее когнитивно-коммуникативному развитию, прежде всего М-компетенций. «Джокер», владеющий технологиями системно-креативного мышления, способен значительно обогатить тезаурус проблемной ситуации, насыщая его, например, сложным дискурсом (аналогиями, ассоциациями, метафорами, метаболами и парадоксами в различных логических формах). ТФ-ко-манда «подхватывает» эту деятельность, доверяясь интуитивным ощущениям в процессе их са-модостраивания, одновременно исследуя и познавая саму себя. Создавая условия (как параметры порядка) генерации единого креативного поля, «джокер», постигая состояние команды, приглашает ее к свободному творчеству – «из глубины страдания, беспомощности и бессмысленности» творить рождающееся из ничего (Василюк, 2008: 29). Дорогу задает команда, задача «джокера» – поддерживать способность самого движения (воспроизводства единого креативного поля) команды.

В этом случае решения команды являются в том числе собственными функциями среды их производства – единого креативного поля. Первоочередной становится проблема формирования креативных способностей индивида и команды, а также эффективных и управляемых форм и форматов организации деятельности. В современной психологии творчества преобладает установка на реализацию классической парадигмы экспериментального исследования, однако развитие креативных систем осуществляется посредством особых актов их технической организации, так называемых праксиотехнических систем, без действий собственно над психикой субъекта (психотехнических действий), эта деятельность малоэффективна. Естественно-научный анализ «извлекает» себя из объекта изучения, достигая своей «квазиобъективности», психотехническая аналитика сама «внедряется» в объект в виде инициального опыта (Шевырев и др., 2016). Происходит процесс перехода к рассмотрению более широкого целого, включающего и самого субъекта-экспериментатора (субъектный фокус модели В.С. Степина). Новое целое имеет особую организационную природу и необходимо включает в себя психотехническое действие по организации исходного действия представления проблемной ситуации и ее разрешения (идея инструментального метода в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского). В случае социальных практик креативности субъект имеет дело с особым типом знаний, вырабатываемым для организации самих этих практик, причем знаний, принципиально отличных от естественно-научных. При этом методология академической психологии креативности и творчества принципиально не способна к адекватной рефлексии практического опыта, одновременно приводя к неверному осознанию такой практики: «Все это порождает состояние глубокого, хронического и, по многим признакам, безысходного кризиса современной психологии творчества» (Пузырей, 2005: 20–24).

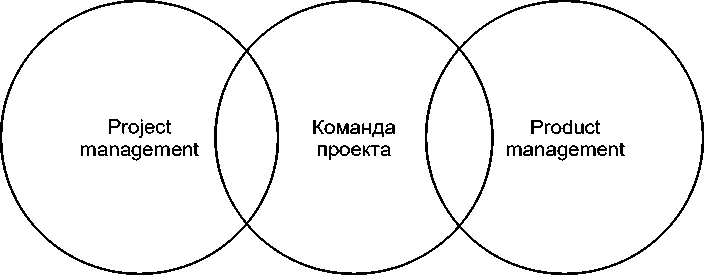

С нашей точки зрения, наиболее эффективное представление проблемной ситуации возможно с помощью постнеклассического проектирования в виде SMCo-фреймворка. Упор делается на разработку ключевой идеи, замысла проекта и его командную реализацию в среде единого креативного поля, обеспечивая при этом одновременное параллельное развитие команды (Федотова, 2019а; Шевырев и др., 2016: 293–298). Данная технология позволяет разрешить еще одно противоречие, существующее в классической и неклассической школах проектного управления, – противоречие между продуктовым (product) и проектным (project) видами менеджмента.

Предлагаемая постнеклассическая Agile-концепция управленческого проектирования, по сути, реализует концепцию стратегирования – адаптивного управления в режиме бриколажа, которая представлена в виде SMCo-технологии (Каменева и др., 2024; Сапрыка, Кулакова, 2021; Федотова, 2019а; Федотова, Кулишов, 2022; Babintsev et al., 2022).

Рисунок 3 – Взаимодействие product- и project-управления в постнеклассической концепции

Figure 3 – Interaction of Product- and Project-Management in the Postnonclassical Concept

Концепция ТФ-команд является естественным развитием идей «мягкого» (П. Чекланд) и кри-тического/эмансипационного (Ю. Хабермас, У. Ульрих, М. Джексон, Дж. Олига) системных подходов, связанных с усилением влияния субъекта на разработку и реализацию управленческих решений (постнеклассический вариант модели В.С. Степина) (Шевырев и др., 2016: 149–150). Данная концепция предполагает принципиальное изменение системы HR-управления организацией, например ключевой функцией CEO будет являться формирование и развитие команд в организации в рамках существующего видения (vision), опирающегося на результаты М-сценирования, прежде всего W- и P-сценариев (Стратегический сценарный прогноз…, 2016: 43–50), при условии корректно определенной позиции организации в целевой иерархии, а не на конечный результат реализуемого в организации конкретного стратегического проекта.

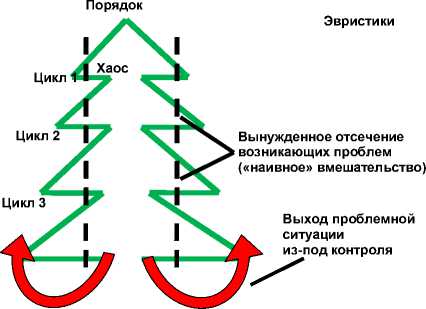

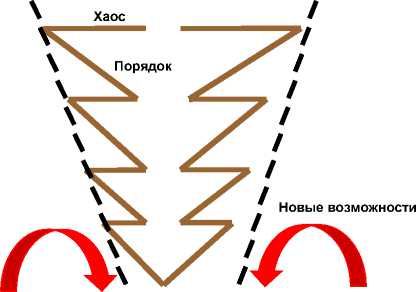

Сложная, неравновесная социальная реальность предполагает использование более сложных, адекватных ей моделей мышления и управления (как следствие основного закона кибернетики У. Эшби). Для реализации предложенной постнеклассической концепции управленческого проектирования (в виде SMCo-фреймворка) предлагается осуществить переход от иерархической модели мышления «елка», характерной для управления в ситуации SPOD-мира, к сетевой модели «пальма» в процессе управления проектами в ситуации неравновесных VUCA-, BANI-, SHIVA-миров, где, в свою очередь, системно-креативное мышление направлено, как правило, на разрешение противоречий, возникающих при использовании такой сетевой модели. Основные характеристики моделей приведены на рисунке 4 (Шевырев и др., 2016: 48).

При таком переходе происходит замена линейных принципов управления (ЛПУ), характерных для SPOD-мира, на нелинейные (НПУ) (Шевырев, 2007: 82–103), используемые для неравновесных VUCA-, BANI- и SHIVA-миров. Отличительной чертой нелинейных принципов является применение основных требований системно-креативного мышления: адекватность управляющей модели и реальности; решения являются собственными функциями среды («нельзя плевать против ветра»); системная креативность в режиме бриколажа (решения создаются под ситуацию); пакет-ность (эффективными являются не одно решение, а «пакет» решений); фрактальность; эмерджент-ность и др. (Буданов, 2010; Шевырев, 2007: 134–136; Шевырев и др., 2016: 26–29).

Ситуационный подход – выбор стратегии и тактики (методов) управления в зависимости от проблемной ситуации (ПС k )

Управление по результатам (MBO): «поймать» новую тенденцию (тренд) на ранней стадии ее развития

Синергетический (антихрупкий) подход – выбор стратегии и тактики (методов) управления в зависимости от тезауруса

Нелинейный менеджмент:

Управленческое проектирование на базе СКМ (SMCo-framework) – переход от целевого планирования к атрибутивному конструированию, бриколаж / стратегическое адаптирование

Программно-целевые методы: увязка целей программы с ресурсами

Цикл 4

Спонтанный хаос (хрупкие системы)

Модель «елка» (существующая технология)

Рисунок 4 – Основные характеристики линейной («елка») и сетевой («пальма») моделей мышления и управления

Модель «пальма» (предлагаемая технология)

Figure 4 – Main Characteristics of Linear (“Christmas Tree”) and Network (“Palm Tree”) Models of Thinking and Management

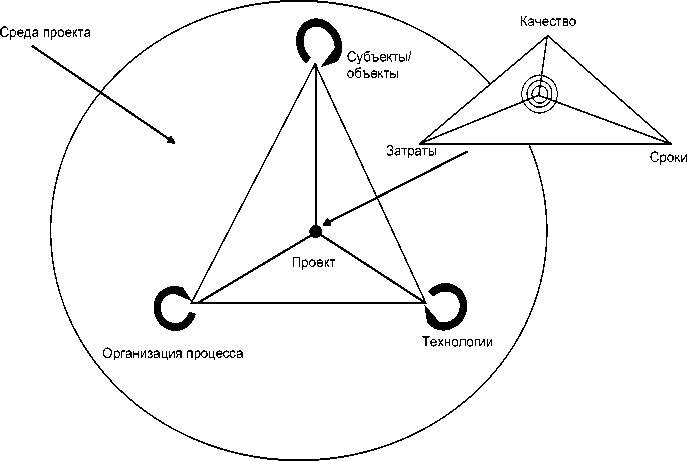

Дискуссия . Исходя из новой концепции управленческого проектирования, проекту можно дать еще одно определение, непосредственно связанное с проектом как с ситуацией, локализованной в некотором пространстве (в том числе виртуальном) и времени, возникшей вследствие взаимодействия неразрешенных противоречий различного характера (экологических, духовных, политико-идеологических, этно-конфессиональных, организационно-управленческих, правовых, экономических, технико-технологических, психофизиологических и физико-химических) между элементами проекта (субъектами/объектами, технологиями, организацией процессов, средой проекта) и определяемой внешними принципами существования среды (селектором в терминах синергетики). Как известно, требования к проектам реализуются в рамках «магического»/проектного треугольника – качество (design to quality), сроки (design to time), затраты (design to cost), формируя различные проектные стратегии. Предлагаем включить классическое определение проекта, состоящего из элементов «качество», «сроки» и «стоимость», в постнеклассическую схему как ее центральный компонент – проект (рисунок 5).

В этом случае социальное проектирование (технологизация) представляет собой более сложную форму организации мышления и управления, а следовательно, отражает и более сложное поведение социальных субъектов, требующее одновременного удержания нескольких сопряженных классических позиций проекта (управление предметной областью, временем, стоимостью, качеством, рисками и т. д.) и дополнительно еще одного фокуса внимания другого порядка (управление развитием М-компетенций ТФ-команды), целесообразно сопряженного с ними.

Такое сложное управление опирается на концепцию соционавигации, предложенную российскими авторами (Федотова, 2019а; Шевырев и др., 2016: 18–20; Babintsev et al., 2022). Она предусматривает эффективное управление с помощью генерации единого креативного поля с использованием специальных технологий и моделей системно-креативного мышления. В этой ситуации происходит переход к постнеклассическому типу рациональности, включающему в процесс исследования не только объект и метод, но и самого субъекта (ТФ-команду) (Степин, 2003: 632–636), а следовательно, переход от целевого и средового планирования к атрибутивному проектированию субъекта управления. При этом атрибутивное проектирование не отменяет целевое управление, включая его как частный случай (Федотова, 2019а; Шевырев и др., 2016: 293–297).

Рисунок 5 – Постнеклассическая схема концепции управленческого проектирования

Figure 5 – Post-Neoclassical Scheme of the Management Design Concept

Соционавигация является социальной практикой, предназначенной для ориентации, самоопределения и резонансного управления восприятием, мышлением и поведением социальных субъектов. От форсайта и социосерфинга, развиваемых в западных исследованиях, соционавигация принципиально отличается возможностью и способностью умного самодостраивания суперпозиции социальной реальности на основе структурных гипотез самого высокого уровня абстракции (Князева, Курдюмов, 2005) в отличие от предметных гипотез конкретных областей исследования. Соционавигация максимально ориентирована на жизнеспособность решений, их практичность, бриколаж к неожиданно возникшим новым возможностям, максимально следуя при этом принципу via negativa (путь отрицания / принцип хрупкости хорошего: о том, что неверно, мы можем судить с большей уверенностью, чем о том, что верно, используя технологию субтрактивного прогнозирования (Талеб, 2020)). Смысл применения соционавигации сводится к тому, чтобы не попадать в зоны глубокого равновесия (гомеостаза) и хаоса социальной системы, придерживаясь практики «челнока» внутри границ сложности на «кромке хаоса».

По сути, работа ТФ-команды осуществляется в рамках концепции соционавигации, являясь развитием теории социального действия М. Вебера, включая еще один принципиально важный фактор единства индивидов, входящих в ТФ-команду, а именно феномен социоэмпатии как способности участников команды к совместной творческой когнитивно-коммуникативной деятельности (сотворчеству), обеспечивающей креативное социальное действие в индирективной психологии (Йоас, 2005; Пузырей, 2005: 20–24; Федотова, Кулишов, 2022). Современная социальная психология предлагает три основные парадигмы работы с возникающими проблемными ситуациями. Парадигма № 1 – разрешение социально-психологических симптомов, возникающих в результате проблемных ситуаций (нейролингвистическое программирование и т. д.); парадигма № 2 – разрешение ключевой проблемы, являющейся ядром проблемной ситуации (разрешение психотравмы в психоанализе); парадигма № 3 – разрешение проблемной ситуации в целом с одновременным развитием субъекта (аналитическая психология К.Г. Юнга, психосинтез А. Минделла и Э. Минделл, инициальная психотерапия К. Дюркхайма) (Пузырей, 2005: 328–344). Следует отметить, что каждое из направлений парадигмы № 3 содержит свою психологию личности, существенно отличную от классических традиций научной психологии личности и индирективных направлений психотерапии (Пузырей, 2005: 328–344).

Предлагаем еще одну парадигму, являющуюся естественным синтезом парадигм № 2 и 3 – парадигму № 4 (или № 3+). Ее отличие от парадигмы № 3 в том, что индирективное развитие индивидов и команды в целом происходит именно на основе конфликта (проблемной ситуации), задающего эмотивную энергию когнитивного взаимодействия, что в некотором смысле сродни парадигме № 2. В парадигме № 3 конфликт рассматривается не как психотравма, а, скорее, как временный когнитивный диссонанс, возникший в результате когнитивной блокады1. Индирективная психопрактика, предлагаемая как вариант парадигмы № 3, включает коммуникативно-когнитивные процессы командной работы в рамках концепции синергетики-3 (Аршинов, Буданов, 2006), содержит феномен социоэмпатии. Такая психопрактика предназначена для использования энергии конфликта самой проблемной ситуации как основы для развития субъекта («сделать омлет из разбитых яиц»). Ее задача – актуализировать креативно-творческий потенциал субъекта (как отдельных участников, так и команды в целом), генерируя единое креативное поле путем инверсии проблемы в новую возможность, соединить его с его внутренней силой, одновременно восстанавливая/воспроизводя социально-психологическую целостность субъекта (команды). Применение индирективного подхода в команде невозможно без синергетического использования феномена социоэмпатии, позволяющего развивать М-компетенции команды в рамках сетевых взаимодействий ее отдельных участников при реализации проектов.

Используемая в рамках синергетики-3 индирективная психопрактика создает условия для «рождения» нового, точнее сказать, иного личностного и командного опыта, получение которого было ранее просто невозможно, он невыводим из предыдущего опыта. Эффективные решения в такой психопрактике в диалоге (не майевтическом!) с «джокером» высвобождают понимание только нарождающегося нового восприятия команды. Это понимание есть живое и ситуативное ориентирование на общий командный дискурс, на его «здесь и сейчас» присутствие и восприятие самой командой. Замысел индирективности предусматривает «не только план особой конституции трансцедентального субъекта, но и сам его опыт и особое извлечение этого опыта» (Пузырей, 2005: 328–344). Напомним, что «джокер» является прежде всего провокатором, а не модератором или фасилитатором (Михеев и др., 2013). Условия феномена социоэмпатии есть внутренние моменты самого акта извлечения опыта, т. е. не внешнее его описание, но, скорее, внутренний элемент его конституирования, то, чем этот опыт и образуется, реализуя ключевой принцип системно-креативного мышления: «я ищу сам не знаю что, но обязательно узнаю, когда найду» (Шевырев, 1995: 174). Таким образом получаемый опыт является не просто новым, а иным продуктивным опытом, «метанойей» (трансцендентальным, неналичным опытом), при этом феномен социоэмпатии сам устанавливается изнутри этого опыта как некий временный виртуальный инструмент.

В свою очередь, командный дискурс изначально продуктивен, открывая возможность к своей дальнейшей трансформации и развитию. «Джокер» активным «слушанием – говорением» (не май-евтическим, а рождающимся из своего «начала») открывает возможность получения командой такого опыта, который без него невозможен. Дискурс «джокера» в ситуации социоэмпатии позволяет чему-то установиться только в этой ситуации, в том числе особому командному дискурсу. Только в ситуации попадания команды в социоэмпатическую среду, характеризующуюся особого рода куражом (эйфорией), возможен дискурс такого качества, позволяющий не выразить, а, скорее, «родить» конструктивный смысл. В этой ситуации командная работа становится работой, создающей особые локации для событий, вне такой работы просто невозможных. В дальнейшем процесс управленческого проектирования в виде SMCo-фреймворка должен обеспечить эффективность деятельности по созданию подобных локаций. Характерной чертой организации такого дискурса является процесс, аналогичный дзенской рэнга (поэзии нанизанных строф), как особый случай коллективного дискурса, а при измененных состояниях сознания – медитации с участием «джокера» как Другого. В этом случае парадоксальным образом сам «джокер» вместе с социально-психологическими возможностями команды и собственной «алхимией души» включается в общий процесс как в процесс совместной трансформации, основой которого выступает не он, не его мастерство, но и не команда, а некое «третье начало», включающее в себя оба этих элемента и оказывающееся каким-то образом вложенным в его, «джокера», «духовное начало» (Пузырей, 2005: 20–24).

Заключение . Подводя краткий итог, можно сказать, что предлагаемые нами постнеклассические концепции управленческого проектирования (в виде SMCo-фреймворка) как развитые социальные технологии, а также концепция командной работы (в виде ТФ-команд) позволяют значительно расширить возможности управления нарастающим валом проблемных ситуаций в режиме обострения (Князева, Курдюмов, 2005: 46). Такой режим содержит два взаимосвязанных противоречия управленческого проектирования:

-

1) направленность команд исключительно на проект (его эффективную разработку, развитие и реализацию), забывающих о необходимости развития компетентности самой команды как результата этого же проекта;

-

2) противоречие между знанием, существующим в настоящее время и реализованным в социальных практиках, и необходимым новым знанием для решения постоянно возникающих проблем в проектной деятельности (Babintsev et al., 2022).

2015. Т. 20, № 2. С. 70–84.

2016. Т. 21, № 1. С. 78–91.

Список литературы Проектные и командные технологии как ключевые концепты новой методологии социального управления

- Апенько С.Н. Формирование профессиональных компетенций человеческих ресурсов с помощью командообразования проектов предприятия // Вестник Омского университета. Сер.: Экономика. 2016. № 2. С. 60-68.

- Апенько С.Н., Романенко М.А. Модель и методы формирования компетенций гибкой команды устойчивого проекта предприятия // Вестник Омского университета. Сер.: Экономика. 2020. Т. 18, № 2. С. 38-47. https://doi.org/10.24147/1812-3988.2020.18(2).38-47.

- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Сознание и осознание в синергетике // Синергетика на рубеже XX-XXI в. / отв. ред. А.И. Панченко. М., 2006. С. 55-73.

- Аршинов В.И., Свирский Я.И. Сложностный мир и его наблюдатель. Часть первая // Философия науки и техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 70-84.

- Аршинов В.И., Свирский Я.И. Сложностный мир и его наблюдатель. Часть вторая // Философия науки и техники. 2016. Т. 21, № 1. С. 78-91.