Проекты технологического суверенитета как инструмент инновационного развития российской экономики

Автор: Ленчук Е.Б., Филатов В.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научно-технологическое и инновационное развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В сложившихся новых геополитических условиях и на фоне внешних ограничений, введенных Западом, достижение технологического суверенитета становится важнейшей характеристикой формируемой новой модели развития для России. В связи с этим возникает необходимость поиска новых наиболее эффективных путей и инструментов решения этой задачи. В представленной работе исследуется проблема реализации проектного подхода и перехода к экономике полного инновационного цикла через формирование проектов технологического суверенитета, закрепленных в качестве основного инструмента обеспечения технологической независимости в Концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 г. Особое внимание уделяется разработке научно-методологических подходов к формированию такого инструмента в контексте анализа имеющегося накопленного опыта в реализации проектов полного инновационного цикла, прежде всего комплексных научно-технологических программ и проектов, реализуемых в свете задач принятой в 2016 году Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Авторами отмечается важность определения границ полного инновационного цикла, который трактуется исследователями по-разному. Поскольку проекты технологического суверенитета призваны превратиться в инструмент выстраивания собственных воспроизводственных цепочек, они не должны заканчиваться лишь внедрением новых технологий, им следует выходить на массовое производство и содержать развернутую инвестиционную составляющую по созданию и реконструкции производственных мощностей. В связи с этим анализируется порядок отбора приоритетных направлений для разработки проектов технологического суверенитета, их ресурсное обеспечение, оценивается эффективность государственных инструментов поддержки таких проектов, также предлагаются меры по совершенствованию организации процесса формирования и реализации проектов технологического суверенитета. Реализация предложенного авторами комплекса мер должна содействовать ускорению научно-технологического развития и снижению технологической зависимости России.

Технологический суверенитет, полный инновационный цикл, инновационная модель развития, национальная инновационная система, критические и сквозные технологии, комплексные научно-технические программы, проекты технологического суверенитета

Короткий адрес: https://sciup.org/147243912

IDR: 147243912 | УДК: 338.28 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.4

Текст научной статьи Проекты технологического суверенитета как инструмент инновационного развития российской экономики

О переходе к инновационной модели развития в России говорится как минимум два последних десятилетия. Однако за эти годы в стране так и не удалось создать национальную инновационную систему, обеспечивающую эффективное взаимодействие науки и промышленности. Действующая экспортно-сырьевая модель развития ограничивала как спрос на технологические инновации, так и их предложение. Эта проблема приобрела системный характер, тормозящий трансформацию российской экономики в направлении формирования конкурентоспособной инновационно ориентированной экономической системы.

На уровне государства так и не удалось отработать механизмы привлечения бизнеса к научно-технологическому развитию. При свободном доступе к импорту технологий из-за рубежа и возможности получения быстрой прибыли бизнес не имел достаточной мотивации осуществлять рисковые вложения в НИОКР и выводить их результаты на рынок. «Весь предкризисный период Россия активно импортировала результаты чужих НИОКР в составе импорта готовых товаров, то есть результаты расходов на НИОКР в других странах («импорт расходов» на НИОКР порядка 1–1,5% ВВП в год)» (Белоусов, 2023). По сути, эти средства могли бы быть потрачены на проведение собственных НИОКР в стране. Вместе с тем, несмотря на то что Россия обладает значительным научным заделом, он довольно слабо используется и трансформируется в наращивание высокотехнологичного экспорта. По оценкам (Клепач, 2023), сегодня более 60% технологий покупается за рубежом. А позиции страны на мировом высокотехнологичном рынке уже длительный период времени продолжают оставаться крайне низкими (доля не превышает 0,3%1). Многие научные заделы, так и не воплощенные в конкретный продукт внутри страны, уплывают за рубеж в виде продажи результатов научных исследований и разработок. Уместно напомнить, что именно по категории соглашений, предметом которых являются НИОКР, Россия имеет профицит баланса платежей.

Все это характеризует слабость сложившейся в стране национальной инновационной системы, которая продолжает быть «разомкнутой» в плане использования собственных разработок для нужд отечественной экономики (Лен-чук, 2023). В таких условиях важнейшей задачей национального научно-технологического комплекса является не просто наращивание масштабов научно-исследовательской деятельности, а повышение ее результативности путем ориентации сектора исследований и разработок на потребности реального сектора экономики и инновационного бизнеса, в частности снижения барьеров между производителями и потребителями знаний (Симачев, Кузык, 2021).

Вместе с тем текущая геополитическая обстановка требует принципиально новых решений в сфере научно-технологического развития. Введенные ограничения на инвестиции и экспорт технологий в Россию лишают страну важнейших драйверов экономического роста и объективно предопределяют необходимость опоры на собственный научно-технологический потенциал и укрепление технологического суверенитета для выстраивания собственных производственных цепочек. Таким образом, сектор исследований и разработок должен быть ориентирован на потребности реального сектора экономики и инновационного бизнеса в частности.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 г., Президент РФ отметил, что нам «нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия»2. Также на базе собственных разработок необходимо создавать продукты, способные конкурировать на глобальных рынках, прежде всего в таких сферах, как космос, новая энергетика, атомные технологии. Решение этих задач предполагает в первую очередь налаживание внутренних кооперационных цепочек, обеспечивающих реализацию полного инновационного цикла при создании новых технологий и продуктов. Инструментом организации такого взаимодействия должны стать проекты технологического суверенитета. Выступая в качестве мотора обновления технологической базы российской промышленности, они должны обеспечить возможность выхода российской экономики на путь устойчивого развития.

Однако, учитывая, что в условиях беспрецедентного внешнего давления эта задача будет решаться при крайне ограниченных финансовых возможностях, возникает необходимость выработки четкой организационной схемы формирования проектов полного инновационного цикла при разработке и реализации критически важной для развития страны продукции. В свою очередь это требует уточнения некоторых концептуальных подходов к определению сущности проектов технологического суверенитета, а также разработки научно-методических и организационных подходов к их формированию и реализации. Поиск ответа на эти вопросы предопределяет цель настоящего исследования.

О некоторых определениях и понятиях

Процесс создания инновационной продукции довольно широко рассматривается в научной литературе (Freeman, 1996; Perez, 2002; Groot, Franses, 2005; Голиченко, 2006; Хлебников, 2016) и, как правило, трактуется как совокупность стадий научно-технологического цикла инноваций, включающих последовательность этапов: фундаментальные исследования – опытно-конструкторские разработки – создание опытного образца – внедрение новой продукции или технологии в массовое производство. Другими словами, под инновационным циклом создания продукции понимается путь от зарождения новой идеи до воплощения ее в готовый продукт, способный выйти на конкурентный рынок (Хайрулин, 2015; Васецкая, 2020). Однако сравнительный анализ имеющихся подходов к определению инновационных циклов свидетельствует, что единства среди исследователей в трактовке этого понятия нет. Суть расхождений – это границы инновационного цикла, количество и содержание этапов, которые авторы включают в жизненный цикл инноваций.

Границы и этапы меняются в зависимости от реализуемого подхода исследователей к определению жизненного цикла инновации: продуктовый, процессный, маркетинговый подходы и др. Так, например, отмечается, что «при продуктовом подходе характерным является включение анализа внедрения на рынок конкурентоспособной продукции инновационного товара или услуг в жизненный цикл инновации» (Васецкая, 2020), тогда как в рамках процессного подхода инновационный цикл не выходит за пределы этапа вывода новой продукции на рынок.

Вместе с тем проблема обеспечения технологического суверенитета России существенно расширяет границы рассмотрения инновационного цикла. В соответствии с определением, данным в Концепции технологического развития России до 2030 года, под технологическим суверенитетом понимается «наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы»3. При этом речь идет не только о разработке и внедрении новых технологий, но и об организации на их основе широкомасштабного производства, что по сути означает переход к экономике полного инновационного цикла, обеспечивающего создание продукции на основе собственных линий разработки. В таком контексте жизненный цикл выходит за пределы выведения продукции на рынок и включает также этапы от развития рынка вплоть до устаревания продукции и отказа от ее производства.

Таким образом, проекты технологического суверенитета не должны ограничиваться лишь этапом разработки новых технологий, но и распространяться на внедрение этих технологий на национальных предприятиях с последующим выпуском продукции, конкурентной, как минимум, на национальных рынках (Юревич, 2023).

Такой новый макроэкономический подход планируется реализовать через дальнейшее развитие проектного подхода на основе формирования проектов технологического суверенитета, которые становятся важнейшим инструментом выстраивания собственных воспроизводственных цепочек на современном этапе. Однако, перед тем как рассматривать основные методологические подходы к разработке и реализации таких проектов, следует проанализировать уже имеющийся опыт в формировании проектов и программ полного инновационного цикла.

Об опыте формирования проектов и программ полного инновационного цикла

Акцент на необходимости усиления государственной политики в направлении формирования механизмов взаимодействия бизнеса с отечественным научно-технологическим комплексом проявился в Стратегии научно-технологического развития России (далее – Стратегия), принятой в 2016 году. В этом документе впервые была обозначена необходимость разработки комплексных научно-технологических программ и проектов (КНТП) полного инновационного цикла, которые должны были выступить в качестве основных механизмов реализации научно-технологических приоритетов, обозначенных в Стратегии. Дальнейшее нормативное закрепление КНТП получили в рамках Правил разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных программ, комплексных проектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.02.2019 № 162 (далее – Правила), а также Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1439.

Согласно Правилам, комплексные научнотехнологические программы и проекты полного инновационного цикла определены как совокупность скоординированных мероприятий или комплекс работ, увязанных по задачам, срокам и ресурсам, включающих в себя научные исследования и этапы инновационного цикла до создания технологий, продукции и оказания услуг. Инициаторами таких комплексных проектов и программ могут выступать заинтересованные органы государственной власти, члены Совета по приоритетным направлениям научнотехнологического развития РФ, организации реального сектора экономики, институты развития и др.4 В рамках Правил был также закреп- лен механизм разработки и утверждения таких проектов, включающий множество этапов согласования (Шепелев и др., 2021). При этом особая роль в формировании таких проектов отводилась Минобрнауки России, выступающему в роли ответственного за весь процесс подготовки КНТП.

Следует отметить, что опыт разработки комплексных проектов и программ полного инновационного цикла, накопленный в 2018–2022 гг., был довольно подробно исследован, а результаты представлены в целом ряде научных работ (Васецкая, Федотов, 2020; Шепелев и др., 2021), поэтому в рамках данного исследования кратко остановимся лишь на наиболее узких местах организации процесса разработки и реализации КНТП и причинах их «пробуксовки», которые не позволили им превратиться в действенный инструмент решения важных проблем научнотехнологического развития.

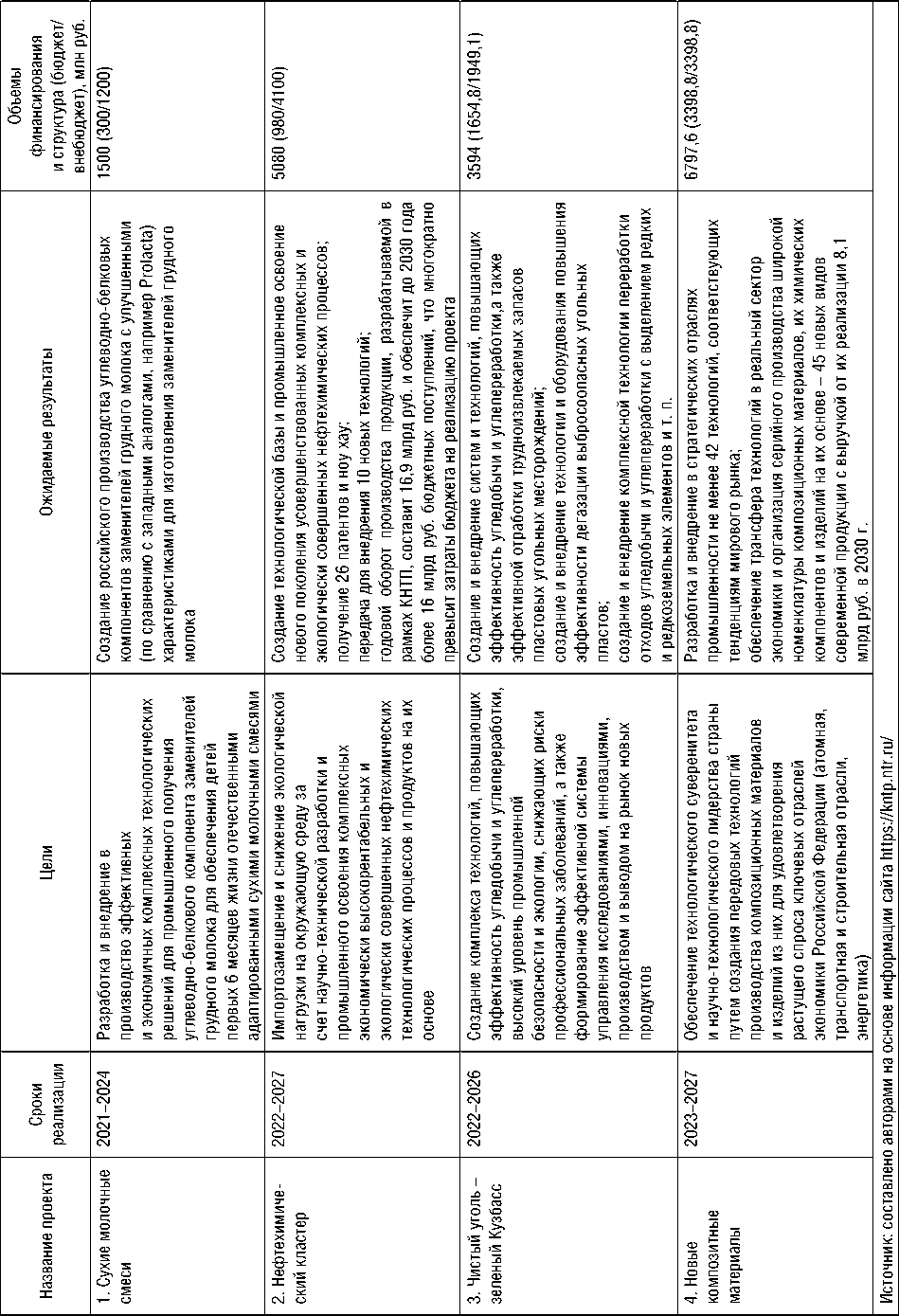

Основная работа по отбору проектов была возложена на Советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, которые в период 2019–2021 гг. рассмотрели 132 заявки, однако лишь пять проектов были согласованы Советом при Президенте РФ по науке и образованию и направлены в Минобрнауки России для представления в Правительство РФ. В свою очередь Правительством РФ были утверждены четыре проекта, реализация которых началась в 2022–2023 гг. Это проекты в сфере создания производства отечественных белковых компонентов для детских молочных смесей; создания экологических безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов для разных отраслей промышленности; разработки и внедрения комплекса экологически чистых технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых; создания новых композиционных материалов5. Основные цели, ожидаемые результаты и объемы финансирования реализуемых проектов отражены в таблице 1 .

Приведенные данные свидетельствуют об общей направленности реализуемых проектов на импортозамещение, высоком уровне ожи- даемых результатов и значительном объеме привлекаемого внебюджетного финансирования. Вместе с тем оценивать эффективность реализации этих проектов на данный момент довольно сложно, поскольку проекты проходили длительный процесс подписания двусторонних соглашений между всеми участниками проекта, финансирование первых трех проектов началось только в 2023 году, а четвертого – в 2024 году, причем в значительно меньших размерах, чем планировалось. По оценке экспертов ВЭБ, в утвержденной госпрограм-ме научно-технологического развития на текущий период финансирование КНТП сократилось до 2,3 млрд руб. в год (в 10 раз меньше первоначального паспорта нацпроекта «Наука»), что не позволяет рассматривать даже уже одобренные программы как мощные драйверы полного научно-технологического цикла (при том что возможность внебюджетного финансирования участниками КНТП, как правило, обеспечивается)6.

Если оценивать сложившийся алгоритм процедуры отбора и утверждения комплексных научно-технологических программ и проектов в целом, то нельзя не отметить ряд слабых мест. Одна из важнейших проблем состоит в том, что тематика КНТП формировалась «снизу» на основе предложений научно-исследовательских организаций и различных субъектов бизнеса, вне отстроенного процесса ее координации и увязки с целями и задачами развития основных секторов национальной экономики и промышленности, что не обеспечивает сквозного процесса разработки и реализации (вывода на рынок) перспективных технологических инноваций. Другими словами, процесс формирования комплексных научно-технологических проектов происходил вне логики общего процесса стратегического планирования. Предлагаемые проекты в основном были направлены на решение узкоотраслевых несистемных проблем отдельных секторов

Таблица 1. Реализуемые комплексные научно-технологические проекты полного инновационного цикла

экономики и ориентированы на создание научно-технологических заделов, опытных образцов, без массового производственного освоения инновационных технологий. В частности, это подтверждают целевые установки и ожидаемые результаты четырех реализуемых проектов.

Нельзя не отметить, что поступившие на рассмотрение Советов по научно-технологическим направлениям проекты КНТП, как правило, имели слабую проработку вопросов финансового обеспечения, оценки перспективных рынков новой продукции, сроков окупаемости и т. п. Бизнес явно проявлял осторожность, продолжая жить в парадигме «все можно купить за рубежом», вместо того чтобы развивать производство на основе собственных разработок.

В организационном плане процесс отбора и согласования КНТП был многоступенчатым и излишне сложным, в результате слишком затянулся во времени. Также некоторые исследователи отмечали отсутствие юридически обязывающих документов, регламентирующих взаимоотношения сторон в процессе реализации КНТП; различия в уровне научно-технического задела; дефицит информации для оценки рисков и эффективности проекта или программы (Шепелев и др., 2021).

В целях преодоления выявленных недостатков в систему подготовки КНТП был внесен ряд поправок, которые нашли отражение в Указах Президента РФ от 15.03.2021 № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики» и № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию». Данные указы должны были способствовать снятию выявленных барьеров на пути формирования КНТП и совершенствовать организационный механизм их подготовки и реализации, что, в свою очередь, должно было повысить эффективность взаимодействия государства, науки и бизнеса. Однако изменившаяся в 2022 году геополитическая и геоэконо-мическая обстановка в стране потребовала новых решений.

Новый этап формирования проектов полного инновационного цикла

В 2022 году с введением беспрецедентных санкций со стороны Запада в отношении России необходимость формирования сквозных проектов полного инновационного цикла еще более возросла, однако этот процесс получил несколько иное содержательное наполнение. Ограничение экспорта в Российскую Федерацию из стран Запада широкого круга высокотехнологичной продукции, технологий и комплектующих, ограничение поставок и обслуживания программного обеспечения было в первую очередь направлено на сдерживание технологического и экономического развития России с целью усиления ее отставания от стран – технологических лидеров.

Ситуация осложнялась произошедшей в постсоветский период деградацией производственного и научно-технологического потенциала в большинстве гражданских отраслей отечественной промышленности, результатом чего стала высокая зависимость различных секторов российской экономики (до 70–80%) от импорта технологий и оборудования, программного обеспечения. Так, по расчетам РАНХиГС, накануне 2022 года станкостроение было импортозависимо на 95,3%, микроэлектроника – на 92%, фармацевтика – на 87,9%, химическая промышленность – на 53%, судостроение – на 64,7%, медпромышленность – на 60,1%, авиастроение – на 52,8%7. В условиях усиления санкционного давления такая зависимость формирует угрозу нарастания новой волны масштабного сокращения производственных мощностей и объемов выпуска в различных секторах российской экономики.

Свидетельством понимания Правительством РФ необходимости скорейшего преодоления технологической зависимости стало утверждение Концепции технологического развития на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ №1315-р от 20.05.2023; далее – Концепция), которая должна была актуализировать принятую в 2016 году Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. В документе подчеркивалось, что в качестве основных вызовов и угроз для России в текущем десятилетии выступает ее отставание от наиболее развитых стран в темпах инновационно ориентированного экономического роста, что определяется низкой мотивацией разработчиков технологических решений к созданию соответствующих производств, слабой защищенностью технологических предпри- нимателей, недостатком финансовых ресурсов и относительно небольшой емкостью внутреннего рынка высокотехнологичной продукции, а также нарушением функционирования производственных систем (разрыв производственных цепочек) под воздействием санкционных ограничений в области технологий. Подчеркивалось, что в условиях высокой зависимости от импорта машин и оборудования возникает «угроза деградации производственных систем в широком круге отраслей»8.

Для преодоления сложившихся вызовов научно-технологическому развитию страны Концепция предусматривает переход к новому этапу технологического развития российской экономики, целевой установкой которого становится достижение технологического суверенитета на основе собственных линий разработки наукоемких технологий и организации про- изводств на их основе. Речь идет о достижении к 2030 году трех ключевых целей (табл. 2).

Прежде всего речь идет о достижении технологического суверенитета в сфере критических технологий для различных секторов национальной экономики, где предполагается достичь паритета со странами-лидерами; а также в сфере сквозных технологий, где поставлена более амбициозная задача – достичь технологического лидерства. Однако в условиях существующих жестких ограничений в финансовых, кадровых и материальных ресурсах, а также в области научных заделов решить поставленную задачу невозможно без формирования системы научно- технологических приоритетов, определяющих группы технологий, критически значимых для развития реального сектора экономики и обеспечения устойчивого экономического роста страны.

Таблица 2. Ключевые цели обеспечения технологического суверенитета России

|

№ |

Цель |

Показатели достижения цели к 2030 году |

|

1. |

Обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий |

Достигнутый уровень технологического суверенитета по видам продукции; достигнутый уровень развития критических и сквозных технологий (в соответствии с установленным перечнем); снижение коэффициента технологической зависимости в 2,5 раза; рост внутренних затрат на исследования и разработки (в сопоставимых ценах) не менее чем на 45 процентов |

|

2. |

Переход к инновационно ориентированному экономическому росту, усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы |

Рост уровня инновационной активности организаций в 2,3 раза; рост затрат на инновационную деятельность (в сопоставимых ценах) в 1,5 раза; рост объема инновационных товаров, работ, услуг (в сопоставимых ценах в 1,9 раза); рост числа патентных заявок в 2,4 раза; увеличение числа зарегистрированных крупных технологических компаний в 5 раз, в том числе малых – в 2,3 раза; увеличение темпа роста частных инвестиций в малые технологические компании в 3 раза |

|

3. |

Технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем |

Рост несырьевого неэнергетического экспорта (в сопоставимых ценах в 1,5 раза); увеличение доли организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации (в 1,6 раза); увеличение доли высокотехнологичной промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в общем объеме потребления такой продукции (до 75 процентов); достижение удельного веса товаров, произведенных с использованием наилучших доступных технологий (до 100 процентов на промышленных объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к I категории) |

|

Составлено по: Концепция технологического развития на период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ №1315-р от 20.05.2023). |

||

8 Экономика научно-технологического прорыва и суверенитета. Межведомственная рабочая группа по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации и инновационному развитию; Институт исследований и экспертизы ВЭБ (2024). М.: РУДН. 140 с. URL: (дата обращения 20.04.2024).

Достижение всех трех обозначенных в Концепции целей предусматривается на основе активизации инструментов проектного подхода – разработки и реализации «проектов технологического суверенитета», под которыми подразумеваются «проекты полного инновационного цикла по производству высокотехнологичной продукции на основе собственных линий разработки с использованием критических и сквозных технологий, охватывающие все стадии инновационного цикла, включая кадровые и регуляторные аспекты» (Васец-кая, 2020). Однако, чтобы эти проекты реально были направлены на обеспечение технологического суверенитета, необходима серьезная проработка научно-методических подходов к их формированию.

Реализация комплексного подхода к формированию экономики полного инновационного цикла предполагает, прежде всего, формирование приоритетных проектов технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики, которые должны включать в себя охват всего жизненного цикла создания и использования сквозных и критических технологий и продукции на их основе – от стадии проведения НИОКР до массового внедрения результатов в промышленное производство. Следует отметить, что именно в расширении границ инновационного цикла состоит принципиальное отличие проектов технологического суверенитета, закрепленное в Концепции, от комплексных научно-технологических программ и проектов, которые разрабатывались в рамках Правил в 2019–2021 гг. Следовательно, проекты технологического суверенитета должны содержать развернутую инвестиционную составляющую по созданию новых или реконструкции имеющихся производственных мощностей, необходимых для масштабного освоения выпуска новых видов продукции.

Вместе с тем для получения статуса проекта технологического суверенитета проект должен удовлетворять определенным требованиям и критериям, которые закреплены в Постановлении Правительства РФ № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации»9 и в Положении об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации. Такие проекты будут обеспечены мерами государственной поддержки, в том числе в части инвестиционного обеспечения.

О научно-методологических подходах к разработке и реализации проектов технологического суверенитета

Исходным и стержневым элементом всей системы управления научно-технологическим развитием является определение (и периодическое уточнение) технологических приоритетов. Согласно Концепции, источником формирования технологических приоритетов в части сквозных технологий выступает научный прогноз (форсайт); в части критических технологий – потребности страны в производстве системно значимых видов высокотехнологичной продукции, таких как микроэлектроника, станки и оборудование, турбины и т. д.10 Уместно напомнить, что разработка долгосрочного прогноза научно-технологического развития предусмотрена ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития, он должен составлять основу для всей системы документов стратегического планирования. Отметим, что последний раз такой прогноз был разработан в 2014 году и с тех пор не обновлялся. Вместе с тем разработка (или актуализация) долгосрочного прогноза научно-технологического развития должна быть органично встроена в общий цикл формирования всего пакета документов стратегического планирования и учитывать не только сложившиеся мировые тренды, но и ситуацию в российской экономике, как в контексте сло- жившегося уровня технологического развития основных секторов экономики, так и общих задач и направлений социально-экономического развития страны (Ленчук, 2023). В таком контексте целесообразно дополнить прогноз результатами технологического аудита важнейших секторов российской экономики с точки зрения их соответствия передовым достижениям технологического прогресса и оценки степени их зависимости от импортных технологий.

На основе такого анализа и прогноза должны быть сформированы предложения по разработке перспективных сквозных технологий (может осуществляться в формате «Национальной технологической инициативы»), а также предложения по набору первоочередных критических технологий, необходимых для развития важнейших секторов национальной экономики, формирующих основу для разработки проектов технологического суверенитета. Отметим, что в Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации» содержится перечень таких технологий, однако не ясен генезис их формирования. Остается открытым формат и масштаб их реализации при отсутствии актуализированных для новых условий стратегий развития соответствующих отраслей промышленности.

Запуск и успешная реализация проектов технологического суверенитета требуют проработки целого ряда организационных вопросов, включая порядок формирования проектов, выбор квалифицированных заказчиков и головных исполнителей, определение требований к организациям, участвующим в реализации проектов; порядок мониторинга и контроля над реализацией, формирование требований к технологическим картам и паспортам такого проекта.

Следует отметить, что подход к организации процесса формирования и реализации проектов технологического суверенитета может осуществляться в двух форматах: во-первых, централизованном, когда на государственном уровне определяются квалифицированные заказчики и головные исполнители, а отношения между головными исполнителями и исполнителями выстраиваются в формате государственных заказов. Другой формат – децентрализованный, при котором выбор головного исполнителя проекта происходит на конкурсной основе, в дальнейшем формируется открытая платформа для желающих участвовать в реализации проекта на договорной основе.

И в том, и в другом случае важнейшая задача головного исполнителя –сформировать кооперационную цепочку полного инновационного цикла по разработке критических технологий и производству высокотехнологичной продукции, в рамках которой на договорной основе будут объединены все организации – участники реализуемого проекта. Также для участников цепочки предусмотрена возможность объединения в консорциумы или холдинги. В зоне особой ответственности головного исполнителя находится научно-технологическое обеспечение проекта, в связи с этим в рамках проекта он может формировать заказ на исследования и разработку соответствующих технологий.

Один из центральных вопросов, который должен быть определен уже на стадии формирования проекта, – это ресурсное обеспечение. В плане финансового обеспечения проекты технологического суверенитета могут поддерживаться за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Говоря о бюджетном финансировании проектов технологического суверенитета, важно отметить, что финансовые затраты на их выполнение должны в приоритетном порядке закладываться уже на стадии формирования федерального бюджета на следующий год и соответствующий плановый период. Также проекты технологического суверенитета могут выполняться в рамках инвестиционных проектов, включенных в соответствующий реестр таких проектов.

Финансовое обеспечение проектов технологического суверенитета в сфере сквозных технологий, имеющих высокую долю научноисследовательской составляющей, может осуществляться на основе грантового финансирования в виде субсидий из федерального бюджета на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при условии внебюджетного софинансирования не менее 50% от общего объема финансового обеспече- ния комплексного проекта. В связи с этим целесообразно опираться на упомянутые выше Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1439 от 15 сентября 2020 г.

В соотношении проектов технологического суверенитета, направленных на создание критических технологий, механизмы финансового обеспечения могут быть более разнообразными. Наряду с выделением субсидий из федерального бюджета для выполнения проекта могут привлекаться средства частных компаний, финансовых институтов развития.

В целях привлечения внебюджетного финансирования государство также создает определенные льготные условия для бизнеса. В частности, в упомянутом выше Постановлении Правительства РФ № 603 утвержден перечень проектов, отвечающих требованиям технологической таксономии, то есть структурированных под решение задач обеспечения технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Для них предусматривается возможность получения банковских кредитов по более привилегированным ставкам за счет понижения коэффициентов риска11. Это должно позволить привлечь к кредитованию проектов технологического суверенитета средства отечественного банковского сектора, который при совокупном объеме активов около 120 трлн руб. (76% от всего объема активов финансового рынка страны) направляет на инвестиционные кредиты не больше 2 трлн руб. (Аганбегян, 2022).

Банк России принял собственные нормативные документы, регламентирующие применение специальных мер по поддержке проектов технологического суверенитета. По оценке регулятора, нагрузка на капитал в результате применения специальных мер может быть снижена от 10 до 70% стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта и качества ссуды. Банк России оценивает возможный общий прирост суммы кредитования за счет таксономии проектов до 10 трлн руб. Уменьшение коэффициентов риска по проектам должно обеспечить снижение ставки кредитования на 0,5–1 п. п. по сравнению с рыночной ставкой. Вместе с тем нельзя не присоединиться к мнению ряда исследователей, отмечающих, что такое снижение ставки кредитования в условиях, когда фактическая ставка доходит до 20% и выше, вряд ли способно обеспечить необходимую экономическую привлекательность для проектов технологического суверенитета (Николаев, 2023).

В действительности рост ключевой ставки в России сократил для банков стимулы вкладываться в проекты технологического суверенитета — «экономия» нагрузки на капитал, которую кредиторы могут получить при предоставлении финансирования в рамках таксономии, нивелируется возросшей стоимостью денег на рынке. По прогнозу ВЭБ, за второй год действия таксономии (в 2024 г.) объем финансирования составит 350–400 млрд руб. Ранее предполагалось, что после запуска инструмента таксономии стимулирующие меры по формированию кредитного портфеля для проектов технологического суверенитета позволят уже в первый год привлечь 1–2 трлн руб.12

В настоящее время особую роль в формировании и реализации проектов технологического суверенитета играет ВЭБ, который выполняет функции по ведению реестра проектов, соответствующих требованиям таксономии проектов технологического суверенитета. На начало 2024 года в такой реестр были включены 11 проектов, кредитуемых на особых условиях, общая сумма кредитов составила 234 млрд руб.13 Наибольшая часть отобранных проектов технологического суверенитета связана с машиностроением, судостроением и портовой инфраструктурой, остальные проекты достаточно разнородные, касаются приборостроения, энергетики и инфраструктуры.

Наряду с таксономией потенциально эффективными кредитно-финансовыми инструментами, направленными на увеличение объемов капиталовложений в проекты технологического суверенитета, могут стать такие новые меры государственной поддержки частного бизнеса, как кластерная инновационная платформа, фабрика проектного финансирования и т. п. (Соколов, Филатов, 2023). В частности, инструмент «фабрики проектного финансирования», когда денежные кредиты выделяются на основании договоров синдицированного кредита с участием коммерческих банков, уже используется в практике кредитования проектов технологического суверенитета. При этом в некоторых случаях сам ВЭБ выступает в роли управляющего в рамках синдиката, одновременно предоставляя кредитные средства заемщикам. К настоящему времени ВЭБ финансирует три проекта на общую сумму 79 млрд руб.14

Представляется, что выстраивание полноценного взаимодействия инструментов между собой позволяет существенно снизить стоимость кредитных средств, привлекаемых для реализации проектов технологического суверенитета, повысить активность со стороны частных инвесторов и банковского сектора в инвестиционном процессе.

Заключение

Предложенные в рамках данного исследования основные научно-методические подходы к формированию и реализации проектов технологического суверенитета, как важнейших инструментов нового этапа научно-технологического развития России, определяют лишь общий контур этого процесса и, несомненно, нуждаются в дальнейшей конкретизации. Успех дела во многом будет зависеть от системной работы со стороны всех участников этого процесса, а также от качества управленческих решений в данной сфере, принимаемых органами государственной власти.

Представляется чрезвычайно важным не только определить приоритетные направления, по которым должны формироваться проекты технологического суверенитета, но и довести их до конкретных проектов в рамках сквозной научно-технологической и инновационной вертикали. Как отмечалось выше, отбор прио- ритетов и проектов должен базироваться на качественных прогнозах и технологическом аудите отраслей промышленности. При этом нельзя не отметить, что заявленные в Концепции требования к проектам технологического суверенитета в плане обеспечения паритета или лидерства по технологиям с ведущими странами сегодня могут выглядеть чрезмерно амбициозными. В условиях жесткого санкционного давления для России может стать чрезвычайно актуальной реализация менее амбициозных научно-технологических проектов, обеспечивающих устойчивое функционирование российской экономики. Кроме того, необходимость ранжировать проекты по степени важности и актуальности диктуется существующими бюджетными ограничениями в текущей ситуации, а также другими ресурсными ограничениями, в том числе кадровыми. Не менее важным вопросом остается формирование эффективной системы инструментов поддержки проектов технологического суверенитета.

В организационно-методологическом плане должен быть решен вопрос об уполномоченных органах исполнительной власти, обеспечивающих разработку и реализацию проектов полного инновационного цикла. Для проектов, связанных с разработкой сквозных технологий, такими органами могут стать Минобрнауки России, профильные министерства и госкорпорации; для проектов в сфере критических технологий – Минпромторг России, госкорпорации. Вместе с тем для системного и комплексного управления проектами технологического суверенитета в перспективе целесообразно создать постоянно действующий надведомственный орган, курирующий эту работу. В советское время такие функции выполнял Государственный комитет по науке и технике, объединяющий работу всех ведомств и принимающий комплексные решения.

Для эффективного взаимодействия всех участников проекта полного инновационного цикла актуальным, безусловно, является вопрос о создании специальной информационно-аналитической цифровой платформы, обеспечивающей сквозное сопровождение проекта, мониторинг и контроль реализации всех его этапов от разработки до внедрения продукта в производство. На платформе должна аккумулироваться вся информация о ходе выполнения проекта, отражаться сводная отчетность по его реализации.

Список литературы Проекты технологического суверенитета как инструмент инновационного развития российской экономики

- Аганбегян А.Г. (2022). Топтание на месте // Национальный банковский журнал. № 9. С. 6–9.

- Белоусов Д.Р. (2023). Глобальные технологические тренды 2022–2040 годов // Горизонт 2040. С. 88–157. URL: https://files-ice.asi.ru/iblock/165/1651b72732529007ed6831769707d3f7/Block_Gorizont_web_p_0208.pdf (дата обращения 20.01.2024).

- Васецкая Н.О. (2020) Анализ подходов к определению инновационного цикла с точки зрения получения макроэкономического результата // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. № 3. С. 18–23. DOI: 10.18323/2221-5689-2020-3-18-23

- Васецкая Н.О., Федотов А.В. (2020). Анализ проблем реализации и оценки результативности научно-технических программ полного инновационного цикла // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». Т. 18. № 3. С. 5–16. DOI: 10.24147/1812-3988.2020.18(3).5-16

- Голиченко О.Г. (2006). Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука. 396 с. URL: https://new.ras.ru/upload/uf/cc5/w4i817fegw3kxoj1moze0ffoqstv1oro.pdf (дата обращения 20.01.2024).

- Клепач А.Н. (2023). Экономика науки и технологический суверенитет. URL: https://inveb-docs.ru/attachments/article/2023_12/Ekonomika_znaniy.pdf (дата обращения 22.02.2024).

- Ленчук Е.Б. (2023). Основные контуры научно-технологической политики России в условиях внешних ограничений // Экономическое возрождение России. № 3. С. 16–24. DOI: 10.37930|1990-9780-2023-3-77-16-24

- Николаев И.А. (2023). Проекты технологического суверенитета: возможности и ограничения // Мир перемен. № 4. С. 26–39. DOI: 10.51905/2073-3038_2023_4_26

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г. (2021). Взаимодействие российского бизнеса с наукой: точки соприкосновения и камни преткновения // Вопросы экономики. № 6. С. 103–138. DOI: 10.32609/0042-8736-2021-6-103-138

- Соколов А.Б., Филатов В.И. (2023). Новые инструменты поддержки проектов технологического суверенитета // Мир новой экономики. Т. 17 (3). С. 91–108. DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-3-91-108

- Хайруллин Р.А. (2011). Этапы инновационного процесса // Фундаментальные исследования. № 12. С. 809–813.

- Хлебников К.В. (2016). Параметры инновационного цикла высокотехнологичного предприятия: этапы, стоимость, длительность, персонал // Экономические науки. № 10 (143). С. 23–27.

- Шепелев Г.В., Миронов Н.А., Сергеев М.В., Сергеев И.М. (2021). КНТП: уроки реализации первого этапа и дальнейшие перспективы // Инноватика и экспертиза. Вып. 2 (32). С. 101–120. DOI: 10.35264/1996-2274-2021-2-101-120

- Юревич М.А. (2023). Технологический суверенитет России: понятие, измерение, возможность достижения // ВТЭ. № 4. С. 19 DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2023_4_7_21

- Freeman C. (Ed.). (1996). Long Wave Theory. Cambridge, UK: The International Library of Critical Writings in Economics.

- Groot B., Franses P. (2005). Cycles in Basic Innovations. Econometric Institute Report 2005-35. Rotterdam. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/18507942.pdf

- Perez C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of 26 Bubbles and Golden Ages. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.