Профессионализация преподавателя иностранного языка в вузе

Автор: Мелхина Елена Анатольевна, Газалиев Руслан Амирович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы профессионализации молодых преподавателей иностранного языка в вузе. Представлены материалы исследования этих проблем, выполненного в Новосибирском государственном техническом университете. Показано, что в ходе профессиональной адаптации молодые преподаватели сталкиваются с комплексом объективных и субъективных трудностей. Предлагаются меры, направленные на преодоление этих трудностей.

Профессионализация, молодой преподаватель, адаптация, проблемы профессионального становления, наставничество

Короткий адрес: https://sciup.org/148321434

IDR: 148321434 | УДК: 378.126 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.09.P.28

Текст научной статьи Профессионализация преподавателя иностранного языка в вузе

ных дисциплин и на основе анализа около ста источников сделан вывод о необходимости менторского сопровождения начинающих преподавателей [8]. Профессиональное развитие начинающих преподавателей иностранного языка и его значимость для предупреждения профессионального выгорания является предметом рассмотрения в статье Т. Фаррела [9].

Эти публикации рассматривают профессиональную деятельность начинающих преподавателей в основном безотносительно к преподаваемой дисциплине или уровню образовательного учреждения. Несомненно, деятельность школьных учителей и преподавателей вуза по своему содержанию и структуре имеет много общего, но и различия весьма существенны. Предметом настоящей статьи, в отличие от известных нам работ, является профессионализация начинающих преподавателей иностранного языка в вузе.

Отличительной особенностью обучения иностранному языку в вузе является его ориентация на лекси- ку и терминологию, характерные для того направления подготовки кадров, по которому приобретают образование студенты. Другими словами, преподаватель преподает иностранный язык для специальных (профессиональных) целей, что определяет специфику его деятельности, когда:

– иностранный язык является как целью, так и средством обучения;

– преподавателю необходимо знать основы специализации студентов для верного понимания профессиональной терминологии и выбора учебных материалов;

– преподаватель выступает как в роли партнера в общении на иностранном языке, так и эксперта в его изучении;

– преподавателю иностранного языка приходится работать в группах с разным уровнем языковой подготовки и мотивации к обучению, особенно в технических вузах.

С целью определения проблем, которые возникают на начальном этапе профессионализации преподавателя иностранного языка в Новосибирском государственном техническом университете, авторами было проведено анкетирование 20 преподавателей английского, немецкого и французского языков, чей стаж работы после окончания вуза составляет не более трех лет. Заметим, что всего в нашем университете на кафедрах иностранных языков работают немногим более 110 преподавателей. Следовательно, наша выборка охватила почти пятую часть преподавательского состава.

Вопросы анкеты были сгруппированы по следующим разделам:

– проблемы, связанные с учебной и другими видами нагрузки;

– проблемы методического характера;

– проблемы, связанные с организацией обучения;

– трудности в отношениях со студентами;

– трудности в отношениях с коллегами;

– проблемы мотивации и самоопределения.

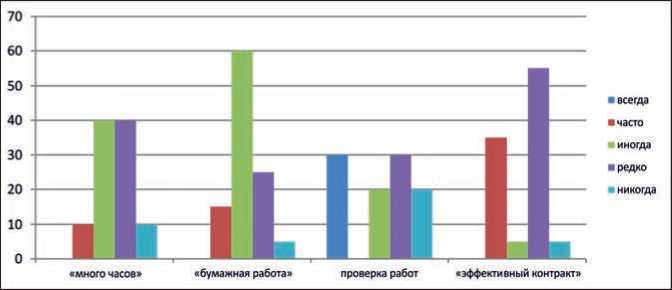

Рис. 1. Проблемы, связанные с нагрузкой преподавателей

Каждый раздел анкеты включал от шести до восьми вопросов, которые на представленных ниже графиках объединены в четыре группы. Например, в показателе графика «много часов» на рис. 1 объединены вопросы об аудиторной и внеаудиторной нагрузке, а в «бумажной работе» – заполнение ведомостей, планов, отчетов и общение со студентами в электронной информационно-образовательной среде университета.

Как видно из ответов на первый блок вопросов (рис. 1), начинающие преподаватели иностранного языка, в отличие от своих старших коллег, не жалуются на большую аудиторную и внеаудиторную нагрузку. Среди респондентов 40% сообщили, что большая нагрузка бывает у них иногда, и еще 40% – что она бывает у них редко.

Заполнение отчетов, ведомостей, индивидуальных планов, планов занятий и прочих документов часто вызывает проблемы у 15% преподавателей и иногда – у большинства (55%) респондентов. Эти данные можно объяснить как недостаточной разработанностью методических рекомендаций или инструкций по ведению отчетности на уровне кафедры, так и отсутствием наставника или ментора, готового подсказать что, когда и как должен делать начинающий преподаватель.

Интересные результаты получены о затратах времени на проверку домашних заданий и письменных работ. Она всегда занимает много времени у 30% опрошенных, иногда – у

20%, редко – у 30% и никогда не занимает много времени у 20% респондентов. В связи с этим возникает вопрос, а проверяют ли домашнее задание те четыре преподавателя, которые ответили, что проверка домашних заданий и письменных работ никогда не занимает у них много времени.

Настораживают ответы на вопросы о выполнении так называемой второй половины индивидуального плана преподавателя, где отражается внеучебная нагрузка, регламентированная, как правило, в эффективном контракте. Согласно полученным ответам, выполнение эффективного контракта часто вызывает проблемы у 35% опрошенных, а у 55% они возникают редко. Возможно, молодые преподаватели не в полной мере осознают значимость своего вклада в совокупные показатели эффективности деятельности кафедры. Столь же вероятно, что они просто не имеют мотивации к выполнению этих показателей, считая, что стимулирующие выплаты за выполнение на-

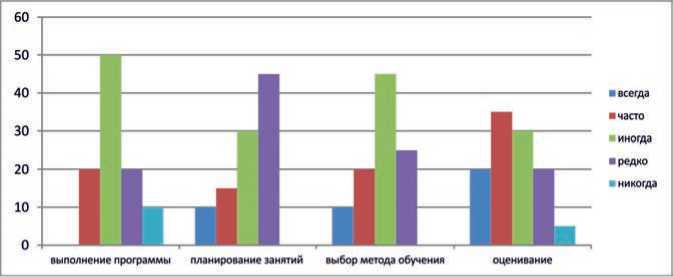

Рис. 2. Проблемы методического характера

учно-исследовательской работы сложнее заработать, чем, например, получить те же деньги за серию уроков в частной языковой школе или за занятия репетиторством.

Что касается проблем, связанных с учебно-методической работой (рис. 2), то труднее всего начинающим преподавателям дается оценка учебной работы студентов. Всегда или часто сталкиваются с этой проблемой оценки больше половины опрошенных, которые боятся поставить студентам слишком низкие баллы. Случается, что более опытный коллега при проведении занятий в учебной группе после начинающего преподавателя сталкивается с неоправданно высокими оценками студентов при довольно низком уровне их знаний и умений.

Из-за недостаточного опыта для трети респондентов очень часто оказывается сложным планирование занятий и выбор метода обучения. Недостаток опыта и отсутствие помощи со стороны старших по возрасту и должности коллег объясняет и возникающие у начинающих преподавателей проблемы с выполнением программы курса. Преподаватель-новичок может торопиться с выполнением программы, не обращая внимания на то, успевают ли студенты усваивать пройденный материал. Возможна и другая ситуация, когда преподаватель увлекается общением со студентами на самые разные темы, забывая об обязательных для изучения темах. Применительно к изучению иностранного языка вторая ситуация, конечно, предпочтительнее

– общаются же. Но такое общение, как правило, происходит между преподавателем и небольшим количеством студентов в группе, способных и желающих поддерживать беседу. Остальные студенты в группе – с недостаточно развитой иноязычной коммуникативной компетенцией или психологически неготовые общаться на отвлеченные темы – вынуждены «общаться» со смартфоном.

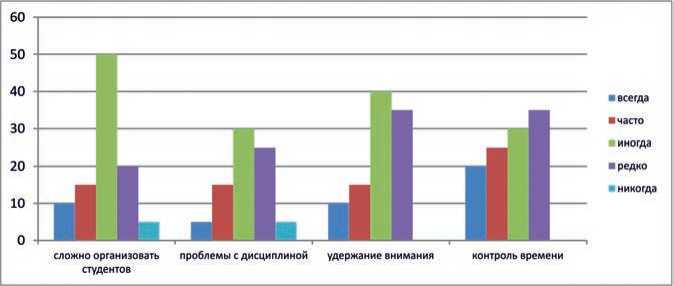

Проблемы, выявленные у респондентов в части организации занятий (рис. 3), тесно связаны с их проблемами в сфере методической работы. Коль скоро молодой преподаватель сталкивается со сложностями при планировании занятий и выборе метода обучения, то он, как правило, не может организовать аудиторную работу студентов и удерживать их внимание, о чем сообщили больше половины респондентов. С планированием также связана проблема контроля времени, отводимого на разные этапы проведения занятия. В большей или меньшей степени ее испытывают все преподаватели. Следствием слабых навыков планирования и организации учебного процесса являются проблемы с дисциплиной и отношениями со студентами (рис. 4).

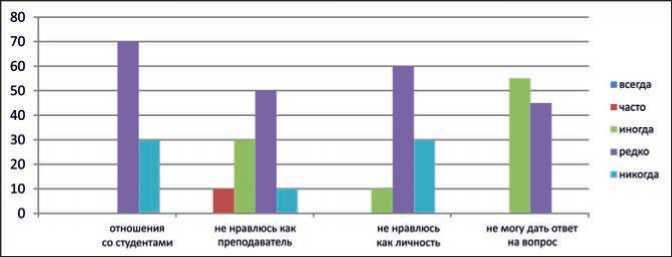

Среди опрошенных 30% считают, что у них нет проблем в отношениях со студентами, и 70% – что такого рода проблемы возникают редко. При этом только 10% считают, что они нравятся студентам как преподаватели, и 30% – что они импонируют обучающимся как личности. Большинство (80%) молодых преподавателей, в том числе 30% иногда и 50% редко, ощущают, что не нравятся студентам как преподаватели, а больше половины, из них 10% иногда и 60% редко, чувствуют, что не нравятся как личности. Можно предположить, что такая ситуация во многом обусловлена низкой самооценкой респондентов и их неудовлетворенностью своей работой, проявлениями гиперкритицизма.

Ответы молодых преподавателей на вопросы, касающиеся отношений со старшими коллегами

Рис. 3. Проблемы, связанные с организацией обучения

Рис. 4. Трудности в отношениях со студентами

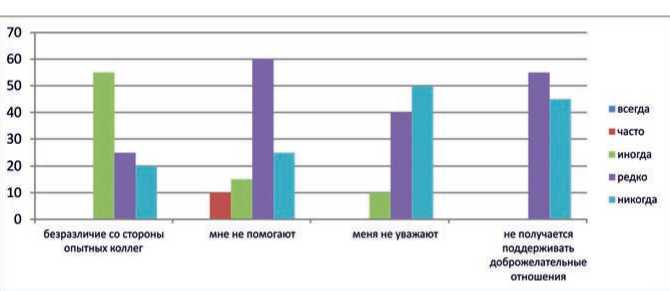

Рис. 5. Трудности в отношениях с коллегами

(рис. 5), позволяют понять сложности, которые они испытывают в своем коллективе. Так, безразличие со стороны коллег иногда ощущают более половины опрошенных. Несмотря на явную потребность в помощи более опытных преподавателей, только 25% опрошенных указали, что им в помощи никогда не отказывали. Среди опрошенных 10% не уверены, что пользуются уважением со стороны коллег; 10% иногда и 40% редко чувствуют отсутствие уважения; 55% отметили, что хотя и редко, но случаются ситуации, когда бывает сложно под- держивать доброжелательные отношения со старшими коллегами.

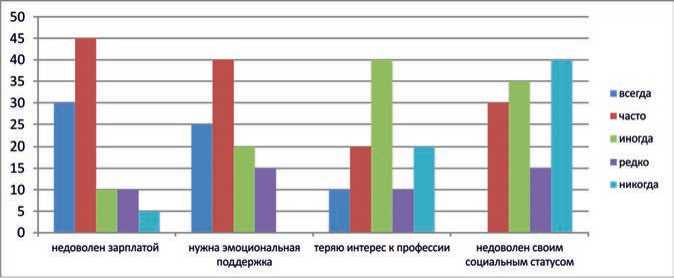

Как показали ответы на вопросы о мотивации и самоопределении (рис. 6), почти треть опрошенных всегда недовольна заработной платой и чуть меньше половины недовольны ею часто. Среди респондентов не оказалось тех, кому не нужна эмоциональная поддержка коллег, а 25% всегда и 40% часто испытывают в ней потребность. Пятая часть опрошенных никогда не теряла интереса к профессии, из чего можно заключить, что они верно выбрали профессию и находятся

Рис. 6. Проблемы мотивации и самоопределения

в числе тех, кто не испытывает недовольство своим социальным статусом. Однако настораживает, что 30% опрошенных, в том числе 10% всегда и 20% иногда, считают, что теряют интерес к профессии. При этом 30% молодых преподавателей часто и 35% иногда недовольны своим социальным статусом.

Среди объективных причин, которые обусловливают, на наш взгляд, многие проблемы начинающих преподавателей можно выделить отсутствие в вузе систематической работы по сопровождению вхождения в профессию начинающих преподавателей, прежде всего наставничества или менторства для содействия в организационнометодических вопросах и оказания психологической поддержки во взаимоотношениях со студентами и коллегами.

В ходе исследования проблем начинающих преподавателей иностранного языка в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования, выполненного нами ранее, респонденты высказывали потребность в реализации программ профессионального развития, проведении методических семинаров с использованием ситуационного анализа, указывали на необходимость содействия в совершенствовании их язы- ковых умений и навыков, предоставлении им доступных ресурсов [10].

В этом отношении возможности университетов гораздо шире. Например, в Новосибирском государственном техническом университете на факультете повышения квалификации имеется большой выбор программ на русском и английском языках, позволяющих формировать и развивать компетенции, необходимые для профессиональной деятельности. Языковые центры предлагают курсы по европейским и азиатским языкам. Для желающих заниматься исследованиями в области лингвистики и лингводидак-тики есть программы аспирантуры по педагогическим наукам, а также по языкознанию и литературоведению. Ресурсы научной библиотеки обеспечивают возможность изучения актуальных научных и методических публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов.

Однако в нашем и большинстве и других известных нам университетах отсутствует сложившаяся практика наставничества, позволяющая снизить остроту проблемы профессионализации молодых преподавателей, включая и преподавателей иностранного языка вуза. С учетом этого обстоятельства наши дальнейшие исследования намечено посвятить проблемам наставничества и создания организационно-педагогических условий для его реализации в высшей школе.

Подводя итоги сказанному, сформулируем следующие выводы.

-

1. Проблемы профессионализации преподавателей высшей школы, как это было показано на примере преподавателей иностранного языка, на современном этапе сохраняют свою остроту. Несмотря на большое внимание к ним исследователей практическая работа по их решению во многих вузах ведется слабо. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на закреплении молодых преподавателей в высшей школе и на воспроизводстве научно-педагогических кадров.

-

2. Взятые в комплексе, проблемы профессионализации молодых преподавателей вузов носят не локальный, а, образно говоря, фронтальный характер. Это позволяет высказать гипотезу о существенных недостатках в их подготовке, прежде всего практической, на студенческой скамье. В любом случае целесообразно усилить внимание к педагогической практике магистрантов и аспирантов, получающих образование по направлениям и специальностям, перспективным с точки зрения трудоустройства на преподавательскую работу.

-

3. Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих безболезненное решение типичных проблем профессионализации, является наставничество опытных преподавателей над молодыми. Создается впечатление, что немалый опыт наставничества, накопленный в отечественной высшей школе, в последние годы используется недостаточно. Представляется целесообразным возродить этот опыт, дополнив его современным содержанием.

Список литературы Профессионализация преподавателя иностранного языка в вузе

- Вершинина Н.А., Пискунова Е.В. Профессиональное развитие молодого учителя средствами конкурсного движения // Человек и образование. Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО. 2012. № 2 (31). С. 46-51.

- Глуханюк Н.С. Психология профессионализации педагога. 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 261 с.

- Жигинас Н.В., Сухачева Н.И. Профессионализация выпускников педагогического вуза как основа интеграции качественного образования // Вестник ТГПУ (TSPUBulletin). 2015. № 6 (159). С. 56-62.

- Каяшева О.И. Самопонимание как фактор успешной профессиональной деятельности преподавателя вуза в контексте экзистенциального подхода // Высшее образование сегодня. 2020. № 4. С. 59-62. DOI: 10.25586/RNU.HET.20.04.P.59

- Нехороших Н.А. Современные условия модернизации управления профессиональной адаптацией молодого педагога в школе // Вестник Костромского гос. ун-та. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2017. № 2. С. 15-18.

- Фролов Ю.В., Вайнер М.Э. Социально-профессиональная адаптация молодых педагогов в образовательных учреждениях: монография. М.: Московский гор. пед. ун-т, 2013. 168 с.

- Яковлева Е.В. Профессиональная саморегуляция педагогов: структура, этапы формирования и адаптационные возможности // Высшее образование сегодня. 2020. № 4. С. 63-67. DOI: 10.25586/RNU.HET.20.04.P.63

- Bradbury L.U. Educative mentoring: Promoting reform-based science teaching through mentoring relationships // Science Teacher Education. 2010. № 94 (6). Pр. 1049-1071.

- Farrel T. Novice-Service Language Teacher Development: Bridging the Gap between Preservice and In-Service Education and Development // TESOL QUARTERLY. September 2012. Vol. 46. № 3. Рр. 435-449.

- Melekhina E.A., Ivleva M.A. Novice teachers entering the profession: problems and needs analysis // Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Vol. 131: Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives. Pр. 745-750. DOI: 10.1007/978-3-030-47415-7_79