Профессиональная функция педагогического побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности

Автор: Сериков Геннадий Николаевич, Котлярова Ирина Олеговна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

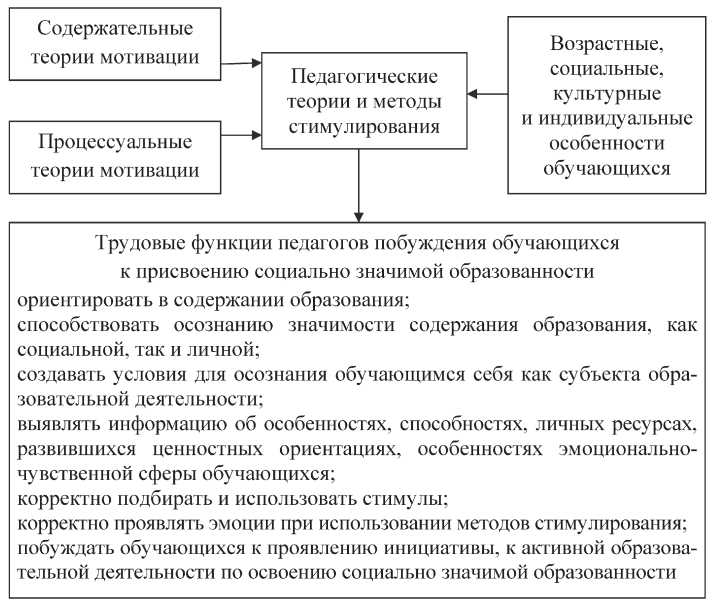

Предметом статьи является исследование профессиональной функции педагогов побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности. Обоснована актуальность владения педагогами данной профессиональной функцией. Исследовано отношение научно-педагогических работников к реализации профессиональной функции педагогов побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности. Выявлены и описаны трудовые действия, входящие в состав профессиональной функции: ориентировать в содержании образования; способствовать осознанию значимости содержания образования как социальной, так и личной; создавать условия для осознания обучающимся себя как субъекта образовательной деятельности; выявлять информацию об особенностях, способностях, личных ресурсах, развившихся ценностных ориентациях, особенностях эмоционально-чувственной сферы обучающихся; корректно подбирать и использовать стимулы; корректно проявлять эмоции при использовании методов стимулирования; побуждать обучающихся к проявлению инициативы, к активной образовательной деятельности по освоению социально значимой образованности.

Профессиональная функция педагога, побуждение обучающихся, стимулирование, методы, социально значимая образованность

Короткий адрес: https://sciup.org/147232634

IDR: 147232634 | УДК: 378.245.3 | DOI: 10.14529/ped200101

Текст научной статьи Профессиональная функция педагогического побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности

Постановка задачи

Как правило, присвоение человеком социально значимой образованности происходит в непосредственном либо опосредованном взаимодействии с педагогами - представителями государства и (или) общества. Каждый педагог наделяется определенными должностными полномочиями (обязанностями), совокупность которых обусловлена составом профессиональной функции работников государственно-общественной системы образования. Исполнение педагогами должностных полномочий направлено на побуждение подопечных (вообще говоря - всех обучающихся) к добросовестному освоению содержания образования. Предполагается, что освоение содержания образования обусловливает присвоение каждым обучающимся признаков образа социально значимой образованности. При этом исполнение педагогами профессиональной функции в образовании обучающихся правомерно толковать как педагогическое управление процессом присвоения ими социально значимой образованности.

Учитывая специфику образовательных отношений каждого обучающегося с собой и с партнерами в процессе присвоения социально значимой образованности, следует подчеркнуть, что успешность педагогического управления обусловлена способностями педагогов к сотрудничеству с ними. Речь идет о том, что управление процессом присвоения обучающимися социально значимой образованности представляет собой особый вид отношений педагогов, исполняющих соответствующие профессиональные функции, с каждым обучающимся (человеком как субъектом собственной образовательной деятельности). Фактически особенность управления процессом присвоения обучающимся социально значимой образованности состоит в способностях педагогов и обучающихся к объединению усилий во влиянии на себя и друг на друга в том, чтобы совместно добиваться успехов в присвоении обучающимися социально значимой образованности.

Тем не менее каждому педагогу как профессионально компетентному субъекту управления процессом присвоения обучающимися социально значимой образованности правомерно отводится ведущая роль в организации исполнения профессиональной функции, в побуждении подопечных к продуктивному сотрудничеству на основе учета образовательных потребностей каждого из них. Приоритетными являются и полномочия педагогов в экспертно-оценочных отношениях с обучающимися. Однако это не означает игнорирования роли обучающихся в самоорганизации образовательной деятельности в процессе присвоения социально значимой образованности. Важно опираться на способности обучающихся в мобилизации личного ресурса каждого из них на сотрудничество с педагогами в процессе присвоения социально значимой образованности и на адекватную оценку своих действий и собственных возможностей в этом процессе.

Нами выявлены следующие управленческие функции педагога в управлении присвоением обучающимися социально значимой образованности: способствовать осознанию обучающимися личной ценности образа социально значимой образованности; выстраивать субъект-субъектные образовательные отношения с обучающимися; ориентировать обучающихся на поиск лично ценной интерпретации образа социально значимой образованности; побуждать обучающихся к присвоению социально значимой образованности; содействовать укреплению здоровья обучающихся; привлекать обучающихся к оценочным действиям в присвоении социально значимой образованности; направлять обучающихся на самоопределение в перспективах личного образования. В этой статье в рамках обобщенно представленной интерпретации профессиональной функции педагогов в управлении процессом присвоения обучающимися социально значимой образованности охарактеризована функция побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности. Соответствующие полномочия педагогов направлены на вовлечение обучающихся в процесс управления присвоением социально значимой образованности с учетом развившихся образовательных потребностей каждого из них. Предложенная интерпретация профессиональной функции педагогов в управлении процессом присвоения обучающимися социально значимой образованности, скорее всего, является ориентировочной ос- новой выстраивания образовательных отношений с обучающимися, направленных на мобилизацию личных ресурсов каждого из них. При этом содержание, методы и формы педагогического влияния на образовательную деятельность обучающихся определяются педагогами, исполняющими соответствующую профессиональную функцию.

Обзор документации и литературы

Функция побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности в явном виде не сформулирована в профессиональных стандартах педагогов, однако содержательно она может быть определена среди трудовых действий, в них описанных. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» указаны трудовые действия, непосредственно направленные на стимулирование учащихся в общем образовании: «формирование мотивации к обучению», «формирование психологической готовности к школьному обучению», «организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов», а также иные, опосредованно связанные с этой функцией [10]. В Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» указаны трудовые действия: «понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и запросы (детей и их родителей (законных представителей)», «создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к целеполаганию» [11]. Для этого педагогам необходимы знания «техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного возраста» [11]. В качестве недостатка можно отметить явное отсутствие трудовой функции стимулирования в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [12].

Уточним, что в педагогике и образовании используются два термина, связанные с побуждением обучающихся присваивать социально значимую образованность: мотивация и стимулирование. Е.П. Ильин рассматривает мотивацию как динамический процесс формирования мотива [8]. Стимулирование – это, согласно определению З.И. Равкина, «превращение внешних стимулов и побудителей педагогически целесообразной деятельности воспитанников во внутренние стимулы поведения, личные интересы и стремления, мотивы и волевые устремления [14 , с. 70]. Таким образом, стимулирование отражает процессуальную составляющую формирования мотива с использованием педагогических средств. Говоря о побуждении обучающихся к присвоению социально значимой образованности следует иметь в виду стимулирование. Под стимулами понимаются образовательные средства, способные влиять на движущие силы развития человека и побуждать его к образовательной деятельности [13]. Методы, которые используются при взаимодействии с людьми, состоят в применения различных стимулов для побуждения человека к деятельности и для того, чтобы повысить их активность в реализации той или иной деятельности, называются методами стимулирования.

В человековедческих науках методы стимулирования играют важную роль для достижения целей, которые ставятся перед человеком или группой людей. В педагогической науке в цикле педагогического управления присутствует стимулирование как одна из ведущих функций. Достаточно подробно разработаны методы стимулирования персонала организации [6, 7, 9]. Также методы стимулирования входят во многие классификации методов обучения и воспитания в педагогике [1, 2, 5, 19, 20]. Ю.К. Бабанским даже выстроена классификация методов обучения, соответствующих каждой функции педагогического управления (организации, стимулирования, контроля и самоконтроля) [1].

Большая группа методов побуждения используется в менеджменте (так называемые теории мотивации персонала). Первая группа теорий, которые следует рассмотреть в этой связи, – теории потребностей человека. Теории А. Маслоу, Д. Мак Клелланда и Ф. Герц-берга предоставляют различные структуры потребностей с разными, по мнению авторов, приоритетами, которые являются ориентира- ми для воздействия на человека. Теория мотивации А. Маслоу [9] предполагает, что первоначально следует удовлетворять низшие, физиологические потребности, а лишь затем – высшие. Очевидно, что это не всегда так, о чем свидетельствует ставшее устойчивым выражение «художник должен быть голодным». Очевидно также, что для развития нужен толчок, движущая сила, которые чисто отсутствуют при высоком уровне комфортности бытия. Тем не менее учет характерных для человека потребностей следует учитывать в том числе и в образовании человека. Теория мотивации А. Маслоу стала лишь толчком для разработки теорий мотивации, более адекватно отражающих развитие потребностей сферы человека. Так, К. Альдерфер выявил, что удовлетворение потребностей не может идти только в одном направлении (от низших к высшим). Д. Мак Клелланд вывел социальные потребности в успехе и социальном признании на ведущий уровень. При этом ядром удовлетворения потребности является воля и способность к достижению цели личностью [6]. Несомненно, содействие в достижении личных успехов является мощной поддержкой в работе со взрослыми, зрелыми обучающимися. Ф. Герцберг предлагал учитывать не собственно потребности людей, а факторы, способные их удовлетворять либо препятствовать удовлетворению. Факторы подразделены им на гигиенические и влияющие на производительность труда (в нашем случае – образовательной деятельности) [6]. Ф. Герц-берг отразил в своей теории возможность использования как материальных, так и нематериальных факторов мотивации.

Кроме группы теорий мотивации, основанных на учете потребностей человека, существует группа процессуальных теорий мотивации (теория ожидания, теория справедливости и их производные). Теория ожидания есть, по сути, теория выбора человеком тех альтернатив, которые содержат большую мотивацию. Поскольку речь идет о работе, то мотивация означает материальное поощрение за труд. В образовании нет прямой зависимости между затраченными усилиями и результатами, поэтому элементы данной теории могут использоваться лишь косвенно либо в переносном смысле. В то же время не следует игнорировать саму идею о выборе того пути, который в наибольшей степени является привлекательным для обучающегося человека в плане его ожиданий. Теория справедливости предполагает достижение баланса между вкладом и достигнутым результатом. Идея справедливости может реализовываться и в образовании людей в аспектах: адекватного оценивания результатов образования; учета разного вклада разных обучающихся в достижение одного и того же результата; учета индивидуальной трудоемкости образовательной деятельности. Сочетанием этих теорий является теория Портера - Лоулера, в которой «взаимоувязаны пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения» [6]. Современные теории мотивации [6, 7] и сейчас опираются на данные классические теории.

Определенным шагом для понимания влияния стимулов на мотивы и поведение человека является течение бихевиоризма [18].

В педагогике система стимулов обоснована Г.И. Щукиной в соответствии с содержательной, процессуальной и коммуникативной составляющими человеческого взаимодействия [15, 20]. Г.И. Щукина подразделила стимулы, используемые в образовании, на: стимулы, связанные с содержанием учебного материала; стимулы, влияющие на процесс учения; стимулы, связанные с учебно-педагогическим взаимодействием. Способы взаимодействия между педагогами и обучающимися - это методы образования. Все методы, включенные Г.И. Щукиной в классификацию методов воспитания (а не только последний класс, входящий в эту классификацию), можно считать методами, побуждающими обучающихся к присвоению социально значимой образованности (методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения (приучение, упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования поведения и деятельности (требование, соревнование, поощрение, наказание)) [20].

Ю.К. Бабанский «группу методов стимулирования и мотивации учения условно подразделяет на две большие подгруппы. В первой из них представлены методы формирования познавательных интересов у учащихся. Во второй - методы, преимущественно направленные на формирование чувства долга и ответственности в учении» [1].

Существует огромное количество методов стимулирования образования. Среди них некоторые приобретают особую значимость в рамках современной гуманистической методологии образования: методы создания педагогических ситуаций, в которых обучающиеся обладают правом выбора содержания образования и способа его освоения; методы создания в образовательном процессе ситуаций, максимально аналогичных производственным (кейс стадии, игры, тренинги). При использовании этих методов обучающийся овладевает компетенциями самоуправления образовательной деятельностью.

Целесообразно использование приемов, вызывающих воздействие на эмоциональночувственную сферу обучающегося [21]: примеры, вызывающие эмоциональный отклик; примеры из жизни; занимательные аналогии; сопоставление научных и бытовых фактов; использование художественных произведений; артистичное поведение преподавателя; контекстное обучение. Для того чтобы вызвать сознательное отношение к образованию, целесообразны различные словесные методы и приемы (разъяснение, убеждение, выдвижение требований и др.). Выбор методов, их использование и сочетание в той или иной образовательной ситуации определяются возрастом, культурными особенностями, индивидуальными, психологическими особенностями обучающихся, их образованностью, ценностями, сознанием, целями и содержанием образования. При этом нам представляется, что недостаточно ограничиться использованием для стимулирования обучающихся методов обучения и воспитания, поскольку непрерывное образование предполагает стимулирование образования, в том числе и взрослых людей, специалистов, которые включаются в процесс образования, порой не отделяя его от профессиональной деятельности. Поэтому помимо известных в педагогике методов следует в адаптированном виде использовать в непрерывном образовании методы стимулирования, применяемые в менеджменте.

Методология исследования

Все современные теории побуждения человека к деятельности основываются на чело-вековедческих знаниях в целом и на изучении отдельного человека, его индивидуальности, особенностей внутреннего мира и поведения, взаимодействия с другими людьми для адекватного подбора стимулов и для выстраива- ния образовательного процесса в целом. Основанием исследования нами побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности является системносинергетическая методология гуманного образования [16]. В соответствии с выбранной методологией: разработан образ социально значимой образованности [17] как ориентир для субъектов образования; систематизированы трудовые действия, входящие в состав функции побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности; процессуальные реализации учебнопедагогического взаимодействия представлены с учетом явления антропосинергизма как взаимодействие индивидуумов, их внутренних сущностей, результатом которого являются образы социально значимой образованности, проекты ее присвоения обучающимися; поведение и взаимодействие субъектов образования, а также уникальный в своих проявлениях образовательный процесс.

Явление побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности исследовано путем анализа нормативно-правовых документов [10–12], научной литературы [3–5, 9, 14, 15, 19–21], с помощью опросных методов. Анализ, сравнение и диалектический синтез целого привели к результатам: дана процессуальная характеристика процесса побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности и построена ее модель.

Результаты (теоретический аспект): содержательная и процессуальная характеристика функции побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности Образ социально значимой образованности является абстрактной формой выражения целей образования людей, соответствующих государственно-общественным потребностям. Каждый образующийся человек, вступая в образовательные отношения с представителями государства и общества, как субъект своей жизнедеятельности, призван присваивать в полном объеме содержание образования, которое признано кем-то соответствующим образу социально значимой образованности людей. На педагогов, сопровождающих образовательную деятельность обучающихся, возлагается обязанность обеспечивать присвоение ими содержания образования, которое по замыслу обеспечивает присвоение со- циально значимой образованности теми, кто успешно освоит предложенное им содержание образования. На достижение такой цели направляется исполнение педагогами профессиональной функции управления присвоением обучающимися социально значимой образованности.

Для этого педагоги призваны не только выстраивать субъект-субъектные образовательные отношения с обучающимися, способствуя осознанию каждым из них личной ценности социально значимой образованности. Они могут ориентировать обучающихся на поиск лично ценных интерпретаций образа социально значимой образованности. Вместе с тем педагоги обязаны помогать обучающимся присваивать установленное регламентом содержание образования, если даже оно недостаточно полно осознано кем-то из них. В сочетании с выстраиванием субъект-субъ-ектных образовательных отношений с обучающимися педагогам следует делать акцент на побуждение подопечных к пониманию целесообразности присвоения содержания образования, если оно не признано кем-то из них ценным для себя.

В сочетании с выстраиванием субъект-субъектных образовательных отношений с обучающимися их побуждение к присвоению социально значимой образованности должно быть человекоориентированным. Речь идет о выборе педагогами содержания, методов и форм побуждения обучающихся с учетом индивидуальных особенностей каждого из них. Другими словами, побуждая обучающихся к присвоению социально значимой образованности, т. е. склоняя их к действиям в этом направлении, педагоги должны обращаться к выбору таких средств влияния на каждого из них, которые не подавляли бы его индивидуальные особенности. Наоборот, содержание, методы и формы педагогического побуждения обучающихся к успешному присвоению обучающимися социально значимой образованности должны бы влиять на внутренний мир каждого из них так, чтобы они осознанно склонялись к реализации продуктивных действий в этом направлении.

Фактически побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности необходимо направлять на осознание каждым из них полезности владения ею. Действуя в этом направлении, педагоги призваны активизировать сознание обучающихся на проявления собственной субъектности в процессе присвоения социально значимой образованности. Своими действиями в этом направлении они могут способствовать мобилизации личных энергоресурсов подопечных на осознанное усвоение знаний, освоение умений и навыков, соответствующих присваиваемой социально значимой образованности. Успешное проявление при этом обучающимися личностных качеств явно обогащает присваиваемую социально значимую образованность опытом преодоления негативных эмоционально-чувственных переживаний, которые могут возникать при этом.

В этом плане педагоги должны бы делать все возможное, создавая предпосылки для привлекательности социально значимой образованности для обучающихся в процессе ее присвоения. Действуя как субъекты внешнего влияния на поисково-образовательную деятельность обучающихся, педагоги должны побуждать их к проявлениям собственной субъектности ради противодействия негативным эмоционально-чувственным переживаниям. В этом смысле педагогическое побуждение скорее всего состоит в помощи обучающимся в преодолении негативного настроения в процессе присвоения социальнозначимой образованности. Своими действиями педагоги должны создавать такие условия участия обучающихся в педагогически сопровождаемом процессе присвоения социально значимой образованности, находясь в которых, каждый из них чувствовал бы себя ответственным субъектом образовательных отношений с собой и с партнерами.

Исполнение педагогами профессиональной функции побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности может осуществляться методами стимулирования их активности как субъектов своей деятельности в образовательных отношениях с собой и с партнерами. При этом регулирование правомерно трактовать как действие педагогов, направленное на активизацию личного энергоресурса каждого обучающегося в процессе присвоения социально значимой образованности. Оно состоит в том, чтобы в образовательных отношениях с обучающимися профессионально применять стимулы, т. е. весомые причины, побуждающие каждого из них к осознанной активизации личного энергоресурса на преодоление негативных настроений и на мобилизацию развивающейся субъектности в процессе присвоения социально значимой образованности.

Определяясь со стимулами, которые могут способствовать преодолению негативных настроений обучающихся относительно присвоения социально значимой образованности, педагоги прежде всего должны сосредоточиваться на выявлении информации о развившихся ценностных ориентациях каждого из них. Соответствующая информация может служить основанием подбора стимулов, активизирующих привлекательность для обучающихся тех или иных аспектов присваиваемой образованности. Удачный подбор стимулов может способствовать активизации интереса обучающихся к соответствующим аспектам присваиваемой образованности, т. е. повлиять на привлекательность присвоения социально значимой образованности. Скорее всего, пользование такими стимулами в образовательных отношениях с обучающимися окажется продуктивным методом стимулирования подопечных к успешному присвоению социально значимой образованности.

Влияя позитивно на эмоционально-чувственную сферу обучающихся с помощью стимулов, активизирующих потребности кого-то из них в присвоении элементов социально значимой образованности, педагоги успешно исполняют свою профессиональную функцию в образовательных отношениях с подопечными. Этот аспект побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности не только способствует преодолению негативных переживаний кого-то из них. Он может способствовать самоопределению обучающихся в лично ценном для них направлении присваиваемой социально значимой образованности. Позитивные эмоциональночувственные переживания, испытываемые обучающимися в процессе присвоения социально значимой образованности, обусловленные педагогическими стимулами, определенно способствуют успехам в этом.

Однако, оказывая стимулирующее влияние на эмоционально-чувственную сферу обучающихся в педагогическом сопровождении присвоения ими социально значимой образованности, не следует забывать и о роли сознания каждого из них в этом процессе. Речь идет о целесообразности осознания обучающимися полезности присваиваемой социально значимой образованности. Педагогическое стимулирование присвоения обучающи- мися социально значимой образованности не должно бы ограничиваться влиянием на их эмоционально-чувственную сферу. Не менее важно стимулировать осознание обучающимися полезности присваиваемой социально значимой образованности. Соответствующие стимулы могут способствовать пониманию обучающимися важности присвоения социально значимой образованности как аспекта личного энергоресурса, необходимого в разных аспектах общественных отношений.

Стимулирование осознания обучающимися полезности присвоения социально значимой образованности непосредственно связано с побуждением каждого из них к целенаправленным действиям в соответствующих аспектах образовательных отношений с собой при опосредованной поддержке со стороны педагогов. Педагоги разрабатывают сценарии образовательных отношений учащихся с собой, разъясняют возможный порядок присвоения обучающимися элементов социально значимой образованности, предлагают каждому из них, опираясь на собственную субъектность, исполнять предложенные роли. В процессе их исполнения обучающиеся вынуждены активизировать личный энергоресурс сознания для успешного осуществления образовательных отношений с собой, опираясь на ранее воспринятые рекомендации и инструкции педагогов.

При этом правилами реализации соответствующих образовательных отношений с собой должны быть предусмотрены оценочные критерии осознания полезности обучающимися соответствующих образовательных отношений с собой. Они по замыслу должны служить ориентиром для обучающихся. Если педагогам удается добиться того, чтобы обучающиеся в образовательных отношениях с собой ориентировались бы на эти критерии, то правомерно утверждать об успешности стимулирования осознания ими полезности присваиваемой социально значимой образованности. Понятно, что стимулирование педагогами полезности присваиваемой социально значимой образованности вряд ли можно свести к разработке каких бы то ни было сценариев. Оно должно пронизывать весь спектр выстраивания субъект-субъектных образовательных отношений педагога с обучающимися.

Стимулирование осознания обучающимися полезности присвоения социально значимой образованности следует признать как одно из ведущих полномочий в исполнении ими соответствующей профессиональной функции. Однако его не следует сводить к разработке их применения педагогами специальных стимулов хотя потому, что это очень трудоемкая процедура. Не исключая ее необходимости в стимулировании присвоения обучающимся социально значимой образованности, следует иметь в виду побуждающий характер всего спектра исполнения педагогами профессиональной функции в образовательных отношениях с обучающимися. Профессиональная педагогическая деятельность в целом должна бы побуждать обучающихся к присвоению ими социально значимой образованности в образовательных отношениях с каждым из них.

Таким образом, побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности состоит в том, чтобы склонять каждого подопечного к действиям, направленным на овладение качествами, соответствующими ее образу. При этом остается открытым вопрос о том, как педагогам следует склонять обучающихся к присвоению социально значимой образованности. Каждый педагог в исполнении этой компетенции волен действовать по своему усмотрению, соблюдая при этом нормы права и морали. Фактически от способности педагогов, от креативности каждого из них зависят способы (методы) побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности.

Стимулирование же обучающихся к присвоению социально значимой образованности правомерно рассматривать как вид побуждения каждого из них методом предложения стимулов, подталкивающих к действиям, способствующим овладению качествами, соответствующими ее образу. Тем самым каждый педагог, исполняя профессиональную функцию побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности, оказывается сориентированным на подбор и на предложение своим подопечным стимулов, побуждающих каждого из них к овладению качествами, соответствующими признакам ее образа. Следовательно, стимулирование обучающихся к присвоению социально значимой образованности не следует складывать из арсенала возможностей педагогов в исполнении профессиональной функции побуждения подопечных к овладению признаками, соответствующими ее образу.

В то же время следует подчеркнуть, что побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности не должно сводиться к стимулированию каждого из них. Исполняя соответствующие полномочия, педагоги имеют право искать и находить методы побуждения подопечных к продуктивному присвоению социально значимой образованности. Фактически речь идет о таких методах педагогической организации образовательных отношений с обучающимися, участвуя в которых, они вольно или невольно присваивали знания, умения и навыки, а также проявляли личностные качества, соответствующие образу социально значимой образованности. При этом явно не акцентируется внимание обучающихся на каком бы то ни было стимуле как ведущей причине успешного их участия в организованных образовательных отношениях с педагогами.

Однако не следует исключать неявного влияния организованных педагогами образовательных отношений обучающихся на успешное присвоение ими социально значимой образованности. Обучающиеся, оказавшись вовлеченными в такого рода образовательные отношения с подчиненными, могут почувствовать их привлекательность и (или) осознать полезность для себя. Увлекаясь участием в соответствующих образовательных отношениях, они могут успешно присваивать социально значимую образованность, относясь к ней как к следствию осуществляющихся образовательных отношений с педагогами. Такого рода побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности не противоречит принципу сознательности их образования. Именно в умело организованных образовательных отношениях педагогов с обучающимися зреет сознание целесообразности присвоения каждым из них образованности, соответствующей по признакам ее социально значимому образу.

Побуждая обучающихся к присвоению социально значимой образованности, вряд ли следует игнорировать их инициативу в поиске лично ценных аспектов (направлений) в этом. Наоборот, педагоги должны бы намеренно побуждать обучающихся к проявлениям инициативы в поиске лично ценных для них аспектов социально значимой образованности. В частности, организуя образовательные отношения с обучающимися, педагоги должны бы побуждать каждого из них к проектирова- нию и реализации ИООП. При этом индивидуальный компонент основной образовательной программы должен реализовываться в образовательных отношениях каждого обучающегося с собой. Педагоги же, побуждая обучающихся к самостоятельной поисковообразовательной деятельности, должны бы способствовать успешному ее осуществлению, пользуясь арсеналом методов индивидуального влияния на поисково-образовательную деятельность каждого подопечного.

Успехи обучающихся в поиске лично ценных элементов присваиваемой социально значимой образованности должны бы поощряться педагогами, сопровождающими поисково-образовательную деятельность каждого из них. Такого рода поощрения правомерно рассматривать не только как позитивную оценку педагогами успехов обучающихся в совершенной поисково-образовательной деятельности. Поощрение обучающихся может быть средством побуждения кого-то из них к дальнейшему поиску лично ценных элементов присваиваемой образованности. В частности, заранее обусловленные средства поощрения успехов обучающихся в поисково-образовательной деятельности могут оказаться ценными стимулами для кого-то из них. Педагогам же следовало бы предлагать такие средства поощрения предстоящей поисково-образовательной деятельности обучающихся, которые побуждали бы их к активным действиям в ее совершении.

При этом важно помнить, что поощрение успехов обучающихся в поисково-образовательной деятельности не должно превращаться в самоцель. Другими словами, следует избегать ситуаций, в которых тот или иной обучающийся стремится к успехам поисковообразовательной деятельности ради поощрения. Педагоги, побуждая обучающихся к присвоению социально значимой и лично ценной образованности, должны стремиться к активизации сознания подопечных в целесообразности соответствующей поисково-образовательной деятельности. Поощрение же успешных в этом обучающихся может служить свидетельством признания их достижений в присвоении социально значимой образованности. Более того, вряд ли следует поощрять тех обучающихся, которые участвуют в поисково-образовательной деятельности только ради поощрения.

Имеет смысл определиться с личностной позицией педагогов относительно порицания обучающихся в связи с отсутствием их успехов в присвоении социально значимой образованности. Дело в том, что любое порицание действий обучающихся может иметь разные отклики с их стороны. Кто-то из них может огорчиться, но, пережив огорчение, мобилизует личный энергоресурс на достижение успехов в поисково-образовательной деятельности. Кто-то же из обучающихся сочтет порицание несправедливым и поведет себя неадекватно. Вариантов такого поведения обучающихся много, но, скорее всего, все они деструктивны по признаку успешности побуждения их к присвоению социально значимой образованности.

Отсюда следовало бы предостеречь педагогов от эмоциональных проявлений себя при порицании неудач обучающихся в процессе присвоения ими социально значимой образованности. Более того, пользоваться порицанием обучающихся в образовательных отношениях с ними если и имеет смысл, то делать это нужно весьма корректно. Продуктивно можно назвать опору на выстраивание субъект-субъ-ектных образовательных отношений в процессе присвоения социально значимой образованности с каждым обучающимся. Побуждая подопечных к осознанному проявлению субъектности в процессе присвоения социально значимой образованности, педагоги могут избегать порицания кого-то из них, разумно проявляя собственную субъектность в образовательных отношениях с каждым подопечным. Тогда неудачи в присвоении обучающимися социально значимой образованности правомерно относить к недостаткам реализовавшихся субъект-субъектных образовательных отношений кого-то из них с педагогами. Беря ответственность за неудачи присвоения кем-то из подопечных социально значимой образованности, педагоги могут и должны бы находить методы побуждения их прежде всего к осознанию целесообразности поиска лично ценных интерпретаций содержания образования, предлагаемого им для освоения.

Способствуя осознанию обучающимися возможной полезности тех или иных элементов содержания образования, соответствующего присваиваемому образу социально значимой образованности, педагоги должны одновременно побуждать каждого из них к са-момобилизации личного энергоресурса к действиям в этом направлении. Для этого необ- ходимо выстраивать субъект-субъектные образовательные отношения с обучающимися так, чтобы каждый из них, осознавая целесообразность освоения содержания образования, мог бы в полной мере опираться на развившуюся субъектность. Побуждая обучающихся к этому, педагоги не должны отказываться от проявлений собственной субъектности. Они должны проявлять ее так, чтобы не подавлять субъектность обучающихся, а поддерживать ее проявления в присвоении социально значимой образованности. Поощряя при этом инициативы обучающихся в поиске лично ценных интерпретаций социально значимой и лично ценной образованности, педагоги могут совместно с обучающимися выстраивать субъект-субъектные образовательные отношения для успешного ее присвоения.

Таким образом, побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности является элементом профессиональной функции педагогов, сопровождающих поисково-образовательную деятельность подопечных. Скорее всего, нет необходимости жестко указывать «все» ее аспекты, ибо каждый педагог, побуждая обучающихся к присвоению социально значимой образованности, имеет право на творческие находки. Безусловно, их апробация в реальных образовательных отношениях с обучающимися должна не наносить вреда подопечным, а способствовать успешному присвоению каждым из них образованности, соответствующей ее социально значимому образу. Опора педагогов на личный энергоресурс обучающихся и направленность на выстраивание с каждым из них субъект-субъектных образовательных отношений будет способствовать успешному побуждению каждого из них к присвоению социально значимой образованности.

Реализация функции побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности исследована в практике образовательного процесса (уровень высшего и дополнительного профессионального образования), с использованием опросных методов. Спецификой эмпирического исследования является выбранный контингент - возрастная группа обучающихся (люди молодого и зрелого возраста), уровень образованности (полное среднее образование и выше) и образовательные программы (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, дополнительные профессиональные).

Трудовая функция побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности: отношение и поведение педагогов

|

Отношение и поведение педагогов |

Возрастная группа |

По уровню педагогической квалификации |

||

|

До 50 лет |

Старше 50 лет |

Имеющие базовое педагогическое или психологопедагогическое образование |

Не имеющие базового педагогического или психологопедагогического образования |

|

|

Считают побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности трудовой функцией педагога в организации высшего образования и реализуют ее |

71,9 % |

52,6 % |

85,7 % |

39,2 % |

|

Считают побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности трудовой функцией педагога в организации высшего образования, но затрудняются в ее реализации |

12,5 % |

15,8 % |

14,3 % |

13,0 % |

|

Не считают побуждение обучающихся к присвоению социально значимой образованности трудовой функцией педагога в организации высшего образования и не реализуют ее |

15,6 % |

31,6 % |

0 % |

47,8 % |

Результаты сопоставлены по критериям гендера (мужчины и женщины), возраста (до 50 и старше 50 лет) и квалификации преподавателей (имеющие базовое педагогическое или психолого-педагогическое образование, либо не имеющие), участвовавших в опросах (n = 51). По гендерному признаку в ответах не было выявлено качественных статистических различий. По двум другим признакам получены следующие результаты, характеризующие отношение и поведение преподавателей университетов по реализации педагогической функции побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности (см. таблицу). Опрос показал, что преподаватели до 50 лет, включая тех, которые еще не приобрели достаточного опыта преподавательской деятельности, в основном признают значимость исследуемой функции и считают необходимым каком-то образом стимулировать обучающихся к присвоению социально значимой образованности. Особенно высок этот процент у педагогов, имеющих базовое педагогическое образование. В то же время многие опытные педагоги игнорируют значимость данной функции. Как выяснилось в беседах, это не всегда происходит из-за отрицания данной педагогической функции в целом. Часто участники опроса предполагали наличие у обучающихся в университете положительной мотивации к обучению, поскольку выбор уровня и направления образования сделан ими на основе собственного решения (что не всегда соответствует действительности).

Заключение

В государственно-общественной системе образования образующийся человек, находясь в статусе обучающегося, вступает в образовательные отношения с педагогами, сопровождающими его образовательную деятельность. На них возложена трудовая функция в управлении процессом присвоения обучающимися социально ориентированной образованности. Находки лично ценного для обучающихся содержания образования могут и должны способствовать присвоению социально ориентированной образованности, регламентированной в образовательной программе. Педагоги призваны совершать трудовые действия, побуждающие обучающихся к этому (см. рисунок).

Исполнение этой обобщенной функции в сопровождении педагогами обучающихся в процессе присвоения социально ориентированной образованности направлено на развитие ценностных ориентаций каждого из них.

Трудовые функции педагогов побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности

При этом методы побуждения обучающихся к присвоению социально ориентированной образованности должны применяться в зависимости от развившихся сознания, субъектности, от самоопределения в лично ценных элементах присваиваемой образованности.

Список литературы Профессиональная функция педагогического побуждения обучающихся к присвоению социально значимой образованности

- Бабанский, Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности школьников / Ю.К. Бабанский // Советская педагогика. - 1980. - № 3. - С. 99-106.

- Богдан, С.В. Педагогическое стимулирование как основа взаимодействия педагога и воспитанников в процессе нравственного воспитания подростков / С.В. Богдан // Вестник ЧГАКИ. - 2011. - № 4 (28). - С. 121-124.

- Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. - 1995. - № 4. - С. 29-36.

- Бондаревский, В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию / В.Б. Бондаревский. - М.: Просвещение, 1985. - 144 с.

- Гордин, Л.Ю. Педагогическое стимулирование как проблема теории и практики коммунистического воспитания: автореф. дис.... д-ра пед. наук / Л.Ю. Гордин. - М., 1979. - 31 с.

- Губарев, Р.В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда / Р.В. Губарев // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия "Экономика". - 2014. - № 1 (7). - С. 239-245.

- Завьялова, Е.К. Нематериальное стимулирование в современных системах управления персоналом российских компаний / Е.К. Завьялова // Вестник С-Петерб. ун-та. - 2007. - Сер. 8. - Вып. 1. - С. 157-184.

- Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.

- Маслоу, А. Маслоу о менеджменте / А. Маслоу. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями)". - https:// base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 09.09.2019).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых". - https://www.garant. ru/products/ipo/prime/doc/71932204/ (дата обращения: 10.09.2019).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования". - https://base.garant.ru/71202838/ (дата обращения: 11.09.2019).

- Пряникова, В.Г. Становление и развитие концепции педагогического стимулирования в теории советской педагогики (1917-1980-е гг.): автореф. дис.... д-ра пед. наук / В.Г. Пряникова. - М., 1993. - 32 с.

- Равкин, З.И. Актуальные вопросы педагогического стимулирования / З.И. Равкин // Советская педагогика. - 1974. - № 10. - С. 69-79.

- Роботова, А.С. Нравственные и научные уроки / А.С. Роботова, О.О. Плашкова, Г.И. Щукина // Universum: Вестник Герценовского ун-та. - 2007. - № 10. - C. 62-69.

- Сериков, Г.Н. Здоровьесбережение в гуманном образовании / Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков. - Екатеринбург - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. - 242 с.

- Сериков, Г.Н. Социально значимая образованность как перспективная цель образования человека / Г.Н. Сериков // Вестник ЮУрГУ. Серия "Образование. Педагогические науки". - 2015. - Т. 7, № 1. - С. 47-56.

- Уотсон, Дж. Поведение как предмет психологии (бихевиоризм и необихевиоризм) / Дж. Уотсон // Хрестоматия по истории психологии / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. - М., 1980. - С. 34-44.

- Щербинина, О.С. Методы и приемы педагогического стимулирования развития одаренных старшеклассников // Вестник Костром. гос. ун-та. Серия "Педагогика. Психология. Социокинетика". - 2016. - № 1. - С. 10-14.

- Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. - М.: Педагогика, 1988. - 208 с.

- Яновская, М.Г. Эмоциональное стимулирование как педагогическая технология образовательного процесса / М.Г. Яновская // Вестник ВятГУ. - 2007. - № 18. - С. 109-116.