Профессиональная идентичность сотрудников ОВД и ее влияние на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах

Автор: Цветков Вячеслав Лазаревич, Старостин С.Н.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Социально-психологические и педагогические аспекты деятельности правоохранительных органов

Статья в выпуске: 1 (44), 2011 года.

Бесплатный доступ

На основе эмпирического исследования приводятся данные, характеризующие зависимость выбора проблеморазрешающих стратегий поведения в служебных конфликтах от уровня развития профессиональной идентичности.

Профессиональная идентичность, внешние и внутренние условия, критерии, образ профессии, образ "я в профессии", профессиональная направленность, мотивация, уровни профессиональной идентичности, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14989030

IDR: 14989030 | УДК: 159.9.07

Текст научной статьи Профессиональная идентичность сотрудников ОВД и ее влияние на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах

В условиях реформирования системы МВД России все больше внимания уделяется ее качественному совершенствованию. Осуществляемые преобразования носят инновационный характер, которые вызывают прогнозируемое сопротивление, прежде всего на личностном уровне, и порождают огромное количество конфликтных ситуаций. Сама проблема социально-психологических и личностных детерминант конфликтного поведения тесно связана с тем, что многим сотрудникам не хватает профессиональной компетентности. Большинство служебных конфликтов носят деструктивный характер именно вследствие неспособности грамотного и адекватного поведения сотрудников органов внутренних дел. Не случайно сегодня повышаются требования к их личностным и профессиональным качествам, важным регулятором которых выступает наличие выраженной активной профессиональной идентичности, способствующей созданию психологически устойчивой и профессионально развивающейся системы органов внутренних дел.

Как показали проведенные экспертные опросы, достижение сотрудниками выраженного активного уровня профессиональной идентичности может рассматриваться в качестве одного из критериев их профессиональной зрелости. И напротив, отсутствие профессиональной идентичности или кризисное ее состояние свидетельствуют о низкой результативности в решении профессиональных задач, в том числе разрешения служебных конфликтов. Вследствие этого возникает необходимость глубокого и всестороннего исследования особенностей разви- тия профессиональной идентичности сотрудников органов внутренних дел и характера ее влияния на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах.

Теоретический анализ проблемы профессиональной идентичности и стратегий поведения в служебных конфликтах сотрудников ОВД позволил осуществить разработку методического замысла экспериментального исследования, которым определялись: задачи исследования, условия и факторы, критерии и показатели, определяющие особенности профессиональной идентичности как факторы выбора стратегий поведения в служебных конфликтах, а также методический инструментарий, обеспечивающий выявление и оценку необходимых показателей.

Основными задачами исследования являлись: исследование профессиональной идентичности сотрудников ОВД, обусловленной влиянием внутренних и внешних факторов; изучение выбора стратегий поведения сотрудников в служебных конфликтах; уточнение психологического механизма влияния профессиональной идентичности сотрудников на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах; выявление условий, способствующих развитию профессиональной идентичности как фактора выбора стратегий поведения в конфликте; обоснование диагностических процедур, методов психологического воздействия и практических мероприятий по развитию профессиональной идентичности, обеспечивающих выбор проблеморазрешающих стратегий поведения сотрудниками ОВД в служебных конфликтах.

В процессе исследования актуальной задачей стало выделение условий, критериев и показателей развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД как фактора выбора стратегий поведения в служебных конфликтах и методических средств их выявления. При определении критериев развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД мы исходили из того, что она отражает характеристику себя, выбирающего и реализующего способ профессионального взаимодействия с окружающим миром и обретение смысла жизни и самоуважения через выполнение этой деятельности.

Исходя из этого были выделены внешние и внутренние условия развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД. Под внешними условиями развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД нами понимаются условия службы, определяемые особенностями профессиональной среды и отношением к ней сотрудников. Внутренние условия определяются особенностями взаимовлияния структурных ком- понентов профессиональной идентичности и степенью их сформированности.

На основе выделенных условий установлены базовые критерии и показатели достижения и развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД, характеризующие ее основные компоненты. В теоретической части исследования определено, что они детерминированы внутренней структурой и содержанием, раскрывающимся через его внешние проявления.

Нами были выделены объективные и субъективные критерии. Первые характеризуют особенности вхождения в профессиональное сообщество и раскрывают отношение к службе в правоохранительных органах, удовлетворенность условиями профессиональной деятельности и профессионального общения. К ним можно отнести особенности продвижения по службе, характер имеющихся поощрений и взысканий, работу по совершенствованию своего профессионального мастерства.

Субъективные критерии характеризуют особенности развития структурных компонентов профессиональной идентичности, с одной стороны, и степень достижения профессиональной идентичности сотрудниками ОВД – с другой1. К их числу можно отнести:

-

– когнитивный критерий, включающий такие показатели, как когнитивная дифференцированность образа профессии и образа «Я в профессии», наличие профессиональных Я-конструктов , определяющих характер отождествления с профессией офицера милиции и формирование профессиональной идентичности;

-

- эмоционально-оценочный, к которому относятся уровень самоотношения и характер самооценки, а также уровень отношения и оценки других профессиональных групп;

– поведенческий критерий, включающий характер профессиональной направленности и ведущую мотивацию профессиональной деятельности, уровень притязаний, степень усвоения сотрудниками ОВД образцов профессионального поведения, особенности предъявления окружающим своей профессиональной идентичности, а также характер использования различных стратегий, направленных на сохранение и достижение позитивной профессиональной идентичности.

Основными критериями, позволяющими судить о достижении сотрудниками ОВД положительной профессиональной идентичности, являются: позитивное само-отношение, самопонимание и саморуководство; профессиональная направленность; наличие профессиональных целевых ориентиров; знание требований профессии; внутренний контроль результатов поведения и деятельности; высокая успешность деятельности.

В качестве результативных признаков, определяющих особенности развития профессиональной идентичности выступали: степень достижения положительной профессиональной идентичности сотрудниками ОВД и характер идентификации с профессиональным сообществом.

Опора на теоретические положения проведенного исследования позволила выделить следующие критерии развития профессиональной идентичности сотрудников

ОВД как фактора выбора стратегий поведения в служебных конфликтах: степень сформированности образа профессии и образа «Я в профессии»; профессиональная направленность, мотивация и активность; различные уровни профессиональной идентичности; выбор проблеморазрешающих стратегий поведения (нормативная и переговорная) в служебных конфликтах.

Для определения уровня самопрезентации, выявления функциональных, объективных и эмоциональных компонентов Я-структуры и анализа их соотношения у сотрудников правоохранительных органов, находящихся на разных ступенях профессионального роста, использовалась методика «Кто Я?»2. Все названные в описаниях сотрудников компоненты были распределены по трем группам: функциональные, объективные, эмоциональные (рис. 1). Функциональные компоненты (сотрудник как защитник интересов народа, борец с преступностью) составляют 36% от общего числа ответов; объективные компоненты (человек, муж, отец, брат, мужчина и т. п.) – 27; эмоциональные компоненты (веселый, добрый, хороший, любящий, справедливый и т. п.) – 39%. Из них в три раза больше функциональных компонентов указали сотрудники, прослужившие в ОВД более 10 лет, нежели все остальные. Возможно, чем выше должностной статус, тем больше ответственности ложится на сотрудника, и тем больше функциональных задач он выполняет, что соответственно находит отражение в его Я-структуре.

27%

36%

Рис. 1. Распределение функциональных, объективных и эмоциональных компонентов Я-структуры у сотрудников ОВД

Это свидетельствует о взаимосвязи профессионального роста сотрудника ОВД с функциональным образом Я: r s = 0,47; r s эмп > r s кр ( p < 0,01). Кроме того, анализ данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что сотрудники, находящиеся на разных ступенях профессиональной идентификации, презентуют себя неодинаково. В своих описаниях они чаще используют понятия, составляющие содержание функционального и эмоционального компонентов, несколько реже – объективные понятия. При этом функциональные характеристики в 74% описаний указываются в первых шести ответах, а в 26% случаев подобные ответы располагаются с 11-й по 15-ю позиции. Это свидетельствует о том, что опыт службы позволил сформировать у себя (хотя еще и недостаточно выраженный) образ «Я в профессии».

В качестве основных психологических особенностей развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД выступают фрагментарность проявления и несбалансированность развития основных компонентов ее структуры, более быстрое развитие когнитивной составляющей (профессиональная осведомленность) и за- медленные темпы развития эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов.

Интересные данные нами были получены также в ходе опроса 200 сотрудников по специально разработанной анкете, которые дополнительно иллюстрируют полученные выше результаты. Например, на вопрос о том, с чем был связан выбор профессии сотрудника ОВД, ответы распределились, как показано в табл. 1.

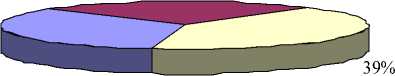

Если выбор профессии как возможность получить образование примерно одинаков (это мы видим из таблицы), то убежденность в том, что служба в ОВД отвечает их способностям, растет пропорционально профессиональному и социальному опыту, усиливается также мнение о независимости профессиональной ориентации. Вместе с тем отношение к службе меняется (нами было предложено оценить по пятибалльной шкале свое отношение к службе): с увеличением стажа службы оценка имеет тенденцию к снижению. Соответственно сотрудники первой группы, со стажем до 20 лет оценивают ее в 3,7 балла, второй, со стажем до 10 – 3,9; третьей, со стажем до 5 лет – 4,3 (рис. 2).

Рис. 2. Оценка своего отношения к службе в ОВД сотрудниками, балл

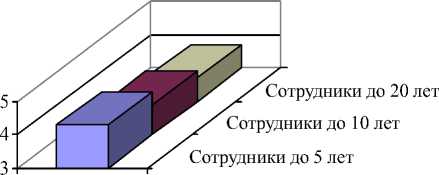

Мы говорим о снижении оценки своего отношения к службе сотрудниками, подразумевая в первую очередь адекватность ее восприятия. Оценивая уровень престижности профессии сотрудника ОВД со стороны общества, опрошенные всех трех групп высказали примерно одинаковые мнения: высокий – 6%; средний – 31 и низкий – 63%. А вот свое отношение к престижности службы по- казано несколько иначе: высокий – 26%; средний – 55; низкий – 19% (рис. 3).

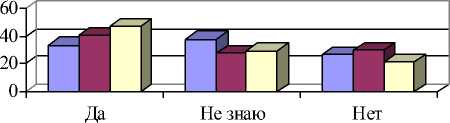

На вопрос: «Если бы вновь стали выбирать профессию, вы бы повторили выбор?» ответы распределились следующим образом (рис. 4).

Утвердительный ответ мы получили в первой группе – 34%, во второй – 41 и в третьей – 48%. Неопределенная оценка распределилась в первой группе – 39%, во второй – 28, в третьей – 30%. И отрицательно высказались в первой группе – 27%, во второй – 31 и в третьей – 22%. Из чего можно сделать вывод, что с накоплением опыта растет уверенность в себе как профессионале и результативности службы, снижается уровень неуверенности и неопределенности в себе как члене профессионального сообщества.

Для выявления актуального состояния профессиональной идентичности сотрудников ОВД использовались отдельные шкалы теста смысложизненных ориентаций (далее – СЖО) и тест-опросника самоотношения (далее – ОСО). Результаты исследования представлены в табл. 2. Соотношение средних показателей по данным методикам свидетельствует о более выраженных признаках достигнутой профессиональной идентичности у сотрудников третьей группы по сравнению со второй и первой.

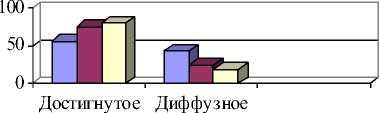

На основании сопоставления выделенных критериев достижения положительной профессиональной идентичности с полученными результатами по отдельным шкалам предложенных методик нами было определено состояние профессиональной идентичности сотрудников ОВД: в первой группе – со стажем до 5 лет службы – 56% сотрудников обладают достигнутой профессиональной идентичностью, а 44% их характеризуются диффузным ее состоянием; во второй – со стажем до 10 лет службы – соотношение сотрудников, обладающих достигнутой и диффузной профессиональной идентичностью, несколько изменяется в пользу первой (76 и 24%) и в третьей – со стажем до 20 лет – (82 и 18% соответственно). Мы считаем, что здесь просматривается роль прежде всего профессионального и социального опыта, общей системы подготовки и переподготовки кадров МВД России (рис. 5).

Обусловленность выбора профессии сотрудниками ОВД различными причинами, % (n = 200)

Таблица 1

|

№ п/п |

Причина выбора |

Сотрудники со стажем |

||

|

до 5 лет |

до 10 лет |

до 20 лет |

||

|

1 |

Возможность получить высшее образование |

51 |

52 |

48 |

|

2 |

Сл ужба в ОВД отвечает моим способностям |

19 |

26 |

31 |

|

3 |

Выбор профессии определился под влиянием родителей, друз ей |

21 |

14 |

6 |

|

4 |

Выбор профессии про изошел под влиянием случайных причин |

9 |

8 |

15 |

Высок ая Ср едняя Низкая

Рис. 3. Соотношение оценок уровня престижности службы в ОВД, по мнению сотрудников, в обществе и со стороны их самих, % (n = 200)

Рис. 4. Оценки относительно возможности повторного выбора профессии сотрудника милиции, % (n = 200)

Сотрудники до 5 лет

Сотрудники до 10 лет

Сотрудники до 20 лет

Таблица 2

Средние показатели по методикам СЖО и ОСО, характеризующие состояние профессиональной идентичности сотрудников ОВД

|

Группа |

Шкалы СЖО, стандартные Z- баллы |

Шк алы ОСО, нак опленные частоты , % |

||||||||

|

Я я я £ я я -1) |

я я | в S s Hl X sS |

я со Я П § & о 2 ^ о |

S t? |

я a s & S >> S |

-1) я я -1) я и |

-и я К я а я и |

я 1, t и |

-и я -1) я я S о и |

-и я я G3 о я оЗ и |

|

|

Первая |

0,47 |

0,14 |

0,59 |

0,58 |

0,49 |

71,4 |

89,7 |

60,1 |

15,0 |

68,7 |

|

Вторая |

0,64 |

0,73 |

0,82 |

1,01 |

0,55 |

80,0 |

100,0 |

92,0 |

27,7 |

94,0 |

|

Третья |

0, 71 |

0,79 |

0,87 |

1,20 |

0,61 |

87,0 |

100,0 |

96,0 |

38,4 |

96,0 |

состоя ние состоя ние

Рис. 5. Соотношение сотрудников ОВД с достигнутым и диффузным состоянием профессиональной идентичности по группам, % (n = 200)

Сотрудники до 5 лет

Сотрудники до 10 лет

Сотрудники до 20 лет

Профессиональная идентичность предполагает функциональное и экзистенциальное соответствие сотрудника ОВД и выбранной им профессии, полную и творческую отдачу своему делу. Это включает понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои профессиональные функции, что порождает адекватные образы функционального будущего. Изучение качественного содержания профессиональной идентичности сотрудников ОВД и уровня ее сформированности осуществлялось на основе личных профессиональных планов (далее – ЛПП)3. Полученные результаты экспериментального изучения профессиональной идентичности сотрудников ОВД на основе ЛПП представлены в табл. 3.

Наиболее высокие количественные показатели отмечены по целевым параметрам (1 – дальняя профессиональная цель, 2 – ближняя профессиональная цель), наиболее низкий показатель по 7 параметру – практическая реализация профессиональных целей. Переход от количественных показателей к интерпретации профессиональной идентичности в целом по представленной выборке сотрудников ОВД свидетельствует о наличии высокой невыраженной профессиональной идентичности, о ее снижении в плане выраженном, но пассивном, и о еще более низком уровне как выраженной, активной. Таким образом, в обобщенном виде сотрудник милиции предстает как мечтающий и осведомленный.

Показатели ЛПП на выборке сотрудников ОВД, % (n = 200)

Таблица 3

|

Показ атель |

Первая группа |

Вто рая группа |

Тр етья группа |

|

Дальняя профессиональная цель |

92 |

95 |

100 |

|

Ближняя профессиональная цель |

92 |

94 |

100 |

|

Знание требований профессии |

76 |

78 |

100 |

|

Знание своих возможностей |

71 |

87 |

95 |

|

Знание путей подготовки |

80 |

85 |

96 |

|

Наличие резер вного варианта |

61 |

76 |

81 |

|

Пр актическая реализация целей |

50 |

55 |

67 |

Уровневая представленность результатов свидетельствует о том, что достижение профессиональной идентичности сотрудников ОВД связано с построением временной профессиональной перспективы, которая изначально задается обобщенными образами профессионального будущего, а затем наполняется конкретным практическим содержанием. Суммарный показатель параметров первой группы ниже в сравнении со второй и третьей группами. Это свидетельствует о том, что длительность службы не оказывает решающего влияния на становление профессиональной идентичности как целенаправленной профессиональной активности. У сотрудников ОВД первой группы наибольшее затруднение вызвали вопросы, касающиеся наличия резервного варианта, знаний о требованиях профессии к человеку и практической реализации ЛПП, а наиболее простыми оказались вопросы, связанные с профессиональными целями. При рассмотрении изменения ЛПП в зависимости от срока службы очевидным является то, что к третьей группе больший процент сотрудников называют резервный вариант и осведомлены о требованиях профессии к специалисту. Меньшее число сотрудников со стажем до 20 лет отвечают на вопрос о практической реализации ЛПП. Согласно представлению о том, что все ответы соответствуют полностью сформированному ЛПП, необходимо отметить, что только 40% сотрудников третьей группы и 30% первой группы смогли ответить полностью на все вопросы ЛПП. Корреляционный анализ по параметрам ЛПП показал наличие достаточно сильной связи (на уровне статистической значимости p ≤ 0,01) между дальней и ближней профессиональными целями, а также между постановкой профессиональных целей и знанием сотрудниками ОВД своих возможностей про реализации данных целей. Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 4.

Больший весовой коэффициент загруженности наблюдается у 5 параметра, далее следуют 1, 2, 3, 4, 6 и 7 параметры. Отсюда можно сделать вывод о том, что знание путей для профессионального самосовершенствования детерминировано как самостоятельностью сотрудников ОВД и принятием ответственности на себя, так и высокой их мотивированностью. По-видимому, это один из наиболее значимых компонентов для достижения профессиональной идентичности сотрудниками. В целом у сотрудников ОВД выраженная пассивная идентичность (47%), в несколько меньших масштабах достигнута выраженная активная (31%) и невыраженная (22%) профессиональная идентичность. Данный результат с точки зрения изучения целенаправленной профессиональной активности вполне достоверно характеризует сотрудника милиции как субъекта осведомленного, но профессионально неумелого (табл. 5).

В ЛПП особое внимание следует обратить на ответы, которые были получены на вопрос о требованиях, предъявляемых профессией к человеку, что помогает оценить особенности знаний сотрудников об этих требованиях. Они, в свою очередь, являются одними из компонентов образа профессии в сознании сотрудников ОВД. Анализ результатов заполнения ЛПП показал, что сотрудники третьей группы значительно лучше представляют требования профессии, чем первой и второй групп. Все ответы опрошенных были сгруппированы в несколько групп: профессиональные знания; личностные качества (честность, доброта и т. д.); состояние здоровья и физическое развитие; внешние «атрибуты»; организационные качества (умение организовать себя и свою деятельность, оперативное принятие решений, собранность); коммуникативные качества (установление контакта с людьми, профессиональная выдержка); специальные качества; внешние обстоятельства (везение, связи); любовь к профессии. Так, сотрудники третьей группы лучше представляют специальные качества своей профессии, в отличие от сотрудников первой группы, которые очевидно подменяют специальные качества теми, которые присущи всем профессиям (коммуникативными и личностными). Вместе с тем у сотрудников второй и третьей групп широко представлены коммуникативные качества и это не удивительно, так как сопряжено с достаточным опытом работы.

Таблица 4

Ранговая корреляция между параметрами ЛПП у сотрудников ОВД

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

– |

0,689 |

0,611 |

0,661 |

0,642 |

0,584 |

0,517 |

|

2 |

0,689 |

– |

0,603 |

0,667 |

0,587 |

0,575 |

0,531 |

|

3 |

0,611 |

0,603 |

– |

0,606 |

0,656 |

0,661 |

0,506 |

|

4 |

0,661 |

0,667 |

0,606 |

– |

0,661 |

0,572 |

0,475 |

|

5 |

0,642 |

0,587 |

0,656 |

0,661 |

– |

0,638 |

0,528 |

|

6 |

0,584 |

0,575 |

0,661 |

0,572 |

0,638 |

– |

0,564 |

|

7 |

0,517 |

0,531 |

0,506 |

0,475 |

0,528 |

0,564 |

– |

Таблица 5

Соотношение выраженности различных уровней достигнутой профессиональной идентичности у сотрудников ОВД, % (n = 200)

|

Профессиональная идентичность |

Первая группа |

Вто рая группа |

Третья группа |

Среднее |

|

Выраженная пассивная |

41 |

46 |

54 |

47 |

|

Выраженная активная |

23 |

30 |

39 |

31 |

|

Невыраженная |

36 |

24 |

7 |

22 |

Одними из критериев развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД являются профессиональная направленность, мотивация и активность, которые нами изучались при помощи экспресс-диагности-ческой методики. Общие результаты отражены в табл. 6.

Требуют некоторого пояснения общие представления о видах ориентаций, представленных в таблице.

-

1. Профессиональная компетентность . Высокая оценка свидетельствует об имеющейся установке на определенную профессиональную область и о стремлении развивать свои навыки и умения в этой области. Человек с такой ориентацией находит свое призвание в профессиональной сфере, позволяющей развивать свои способности. Несмотря на то, что изучаемый готов управлять другими в пределах своей компетентности, управление не представляет для такого человека особого интереса. Управление рассматривается как необходимое условие для продвижения в своей профессиональной сфере. Низкая оценка говорит о том, что повышение уровня профессиональной компетентности не является ведущим мотивом деятельности.

-

2. Управление. Высокая оценка: если человек ориентирован на управление, то первостепенное значение для него имеет интеграция усилий других, полнота ответственности за конечный результат и соединение воедино различных функций в организации. Такая деятельность предполагает не только наличие аналитических способностей, но и сочетание навыков межличностного и группового общения с эмоциональной уравновешенностью. Этот вид ориентации предполагает личность, которой нравится развивать перечисленные свойства. Как правило, такой человек стремится продвинуться на руководящую должность. Низкая оценка означает, что управление не представляет для сотрудника интереса.

-

3. Служение значимой цели. Высокие оценки по этому виду ориентации дифференцируют личность, преданную определенным нравственным целям (например: сделать мир лучше, помогать другим, добиваться гармонии и т. д.). Если ориентация состоит в этом, то человек будет искать возможности, позволяющие ему работать в этом направлении. При работе в организации, враждебной его целям, труд его будет низкопродуктивным, и, наоборот, при совпадении направленности организа-

- ции с личными ценностями сотрудник может достичь успеха и вносить большой вклад в общее дело. Низкие оценки указывают на то, что служение цели для изучаемого не является ведущим мотивом профессиональной деятельности.

-

4. Предприимчивость. Высокие оценки получают лица, стремящиеся создать нечто новое, достичь выдающегося положения в чем-то значительном, с выраженной потребностью «работать на себя, а не на других», готовые к риску и преодолению препятствий. «Предприниматель», как правило, будет стремиться к развитию своего дела (а иногда – идеи), даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему придется рисковать. Низкие оценки свидетельствуют о том, что предпринимательство не представляет интереса для личности.

-

5. Автономия (независимость). Высокие оценки предполагают стремление к освобождению от организационных правил и ограничений. Человек предпочитает сам решать, когда работать, над чем работать и как работать. Нельзя забывать, что каждый человек до некоторой степени нуждается в автономии, но если это основной мотив, то личность готова отказаться от продвижения по службе или от других возможностей, чтобы сохранить независимость. Низкие оценки говорят о том, что автономия и независимость не имеют большого значения.

-

6 . Стабильность (а, б). Высокие оценки здесь означают, что для личности важно чувствовать себя в безопасности и иметь гарантии определенной стабильности. Это касается в одном случае работы, а в другом – места жительства (места, в котором человек решает «пустить корни»). Личность, ориентированная на стабильность работы, склонна перекладывать часть ответственности за свою карьеру на организацию, поэтому эффективнее работает там, где четко определен срок службы, имеется хорошая репутация организации в целом, отсутствует практика увольнений и сокращений, гарантирована хорошая пенсия. При этом передвижения в области деятельности, а также географические перемещения воспринимаются достаточно безболезненно. Если для человека важна стабильность места жительства, он всегда будет стремиться предотвратить свое «срывание с места». Низкие оценки показывают, что стремление к стабильности для личности не характерно .

Доминирующие виды ориентаций в профессиональной направленности и мотивации у сотрудников ОВД (n = 200)

Таблица 6

Виды ориентаций

Офицеры

первая группа

вторая группа

третья группа

среднее

Профессиональная компетентность

4,6

6,1

6,6

5,7

Управление

6,7

6,1

6,0

6,4

Служение значимой цели

7

7,2

7,3

7,1

Предприимчивость

5,6

3,8

3,4

4,2

Автономия (независимость)

5,6

5,4

5,8

5,6

Стабильность работы (а)

7,1

8,4

8,8

8,1

Стабильность места жительства (б)

3,6

5,7

6,4

4,6

Вызов (соперничество)

5,9

5,7

5,3

5,6

Интеграция стилей жизни

7,1

7,0

7,5

7,2

-

7. Вызов (соперничество). Высокие оценки показывают, что для личности первостепенной задачей является разрешение кажущихся неразрешимыми проблем, достижение превосходства над своими оппонентами, преодоление различных препятствий. Такого человека процесс борьбы и одержание победы увлекают больше, чем конкретная область деятельности или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов представляют для него большую ценность, и, если все идет слишком просто, ему становится скучно. Низкие оценки означают, что вызов и соперничество не характерны для данного кандидата.

-

8. Интеграция стилей жизни. Высокие оценки предполагают стремление интегрировать различные стороны жизни в единое целое так, чтобы поддерживать баланс между работой и личной жизнью, семьей. Для такого человека благоприятна работа или организация, позволяющая поддерживать это равновесие. Низкие оценки свидетельствуют, что для сотрудника такое стремление не характерно.

Таким образом, присутствие в качестве ведущего мотива профессиональной деятельности стремления к профессиональной компетентности, управлению, стабильности работы и интеграции стилей жизни является благоприятным прогнозом в отношении устойчивости профессиональной направленности. Доминирование ориентации на служение требует уточнения личностных ценностей. Остальные виды ориентации для сотрудников нежелательны.

Использование для анализа полученных результатов факторного анализа позволил нам выявить более значимые, ведущие, доминирующие группы мотивов (табл. 7).

Внимательно изучив полученные результаты, мы можем констатировать, что устойчивой профессиональной направленности ни в одной из изучаемых категорий сотрудников нет, значит, есть огромное поле для комплексной деятельности по коррекции мотивационно-ценностной сферы.

Зависимость между переменными мы исследовали при помощи определения коэффициента корреляции Спирмана, но при этом учитывали результаты факторного анализа (табл. 8). Сравнивая результаты факторного и корреляционного анализа, мы можем составить некий мотивационно-ценностный портрет. У сотрудников со стажем службы до 5 лет усиливают- ся «карьерные желания», понимание ответственности за конечный результат с сохранением о сознания социальной значимо сти деятельно сти, появление стремления к освобождению от организационных правил и ограничений, самому решать, когда работать, над чем работать и как работать при сохранении важности чувствовать себя в безопасности.

Для сотрудников со стажем службы до 10 лет – на фоне сохранения социальной значимости службы и желания самому решать, когда работать, над чем работать, вновь актуализируется мотив стабильности и безопасности. Для сотрудников со стажем службы до 20 лет – человек начинает задумываться о том, чего достиг, поэтому вновь пробуждаются желания карьерного роста, основанного на опыте, осознание важности профессиональной компетенции, где в целом главные мотивы – безопасность и стабильность. Проведенный анализ как раз показывает главные ключевые точки приложения усилий в формировании и развитии устойчивой профессиональной направленности.

Ценности являются высшим уровнем человеческих потребностей. Можно сказать также, что личные, индивидуальные потребности, соотнесенные с общественной значимостью и осознаваемые личностью, становятся ценностями и регулируют поведение человека. Полученные результаты помогают увидеть определенную степень расхождения между желаемым и действительным, что приводит к несогласованности, разорванности сознания и деятельности, социального поведения сотрудников и социальных ожиданий. Молодой сотрудник, возможно, желает быть более гуманным, ориентирован на саморазвитие, но жизнь вынуждает его к реализации более жестких и прагматичных форм поведения и социальной деятельности. Кроме того, обращает внимание факт снижения мотивации к самопознанию и осознанию собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и ценностей, которые играют значительную роль в формировании и развитии профессиональной идентичности и отражает факт того, что сотрудники с выраженной пассивной и невыраженной профессиональной идентичностью составляют 69% от общего числа. Таким образом, в ходе исследования установлено, что в процессе службы происходят реальные изменения профессиональной идентичности сотрудников ОВД. Значи-

Результаты факторного анализа изучения мотивов профессиональной деятельности (n = 200, p-level < 0,05)

Таблица 7

|

Вид ориентации |

Стаж |

||

|

до 5 лет |

до 10 лет |

до 20 лет |

|

|

Профессиональная компетентность |

0,89 |

– |

0,73 |

|

Управление |

0,82 |

– |

– |

|

Служение значимой цели |

0,76 |

0,80 |

0,90 |

|

Предприимчивость |

– |

– |

– |

|

Автономия (независимость) |

0,85 |

0,80 |

– |

|

Стабильность работы |

0,76 |

0,75 |

0,76 |

|

Стабильность места жительства |

– |

– |

0,78 |

|

Вызов (соперничество) |

– |

– |

– |

|

Интеграция стилей жизни |

– |

– |

– |

тельные изменения претерпевает образ Я сотрудников, которые касаются прежде всего статусных, ролевых и функционально-деятельностных самохарактеристик, при этом практически не затрагивают эмоционально-оценочного отношения к себе.

Результаты исследования говорят о достаточно большом количестве сотрудников с развитым и устойчивым уровнем самоуважения, высокой степенью принятия себя как человека и своей профессиональной роли. Опрошенные офицеры воспринимают себя достаточно активными, общительными и импульсивными во всех проявлениях своего Я. В то же время чувство компетентности и уверенности в своих профессиональных силах у них не является устойчивым.

Для изучения выбора стратегий поведения в служебных конфликтах использовалась методика Томаса-Кил-мена, модифицированная Н. В. Гришиной, которая диагностирует, скорее всего, намерения относительно одобряемых форм поведения4. Принято считать, что использованный тест дает 20–25% погрешности, но при правильной работе она может быть значительно уменьшена, тем более что для уточнения результатов была использована вторая методика – А. И. Шипилова5. Тестированию подверглась та же выборка из 200 сотрудников (табл. 9).

Наиболее предпочтительной стратегией для всех групп сотрудников является избегание, которое отличается стремлением уйти от конфликта и характеризуется низким уровнем направленности на личные интересы и интересы соперника и является взаимной. По сути, это взаимная уступка, которая проявляется: когда предмет конфликта не имеет существенного значения ни для одного из субъектов и адекватно отражен в образах конфликтной ситуации; когда предмет спора имеет существенное значение для одной или обеих сторон, но занижен в образах конфликтной ситуации, т. е. субъекты конфликтного взаимодействия воспринимают предмет конфликта как несущественный. В первом случае стратегией ухода конфликт исчерпывается, а во втором случае он может иметь рецидив.

По-видимому, предпочтение этой стратегии обусловлено тем, что межличностные отношения при ее выборе серьезным изменениям не подвергаются. Хотя для сотрудников первой группы эта стратегия составляет треть от всех остальных, а у сотрудников третьей группы – пятую часть. На втором месте по предпочтению находится стратегия компромисса. По группам наблюдается некоторое ее возрастание: первая – 18,3; вторая – 20,2; третья – 23,1. Компромиссная стратегия поведения

Результаты корреляционного анализа мотивов профессиональной деятельности

Таблица 8

|

Зависимость между переменными |

Стаж |

||

|

до 5 лет |

до 10 лет |

до 20 лет |

|

|

Профессиональной компетентностью и социально значимой целью |

– |

– |

– |

|

Профессиональной компетентностью и предприимчивостью |

– |

– |

– |

|

Профессиональной компетентностью и интеграцией стиля жизни |

– |

– |

– |

|

Управлением и автономностью |

0,61 |

– |

– |

|

Управлением и социально значимой целью |

– |

– |

– |

|

Управлением и предприимчивостью |

– |

– |

– |

|

Управлением и стабильностью работы |

– |

– |

– |

|

Управлением и соперничеством |

– |

– |

– |

|

Автономией и стабильностью работы |

0,67 |

– |

– |

|

Социально значимой целью и стабильностью работы |

0,52 |

– |

– |

|

Социально значимой целью и стабильностью места жительства |

– |

– |

0,65 |

|

Социально значимой целью и предприимчивостью |

– |

– |

– |

|

Социально значимой целью и стабильностью работы |

– |

0,65 |

– |

|

Социально значимой целью и интеграцией стиля жизни |

– |

– |

– |

|

Интеграцией стиля жизни и стабильностью места жительства |

– |

– |

– |

|

Предприимчивостью и соперничеством |

– |

– |

– |

|

Предприимчивостью и стабильно стью работы |

– |

– |

– |

|

Предприимчивостью и интеграцией стиля жизни |

– |

– |

– |

Предпочтительные стратегии поведения сотрудников ОВД в служебных конфликтах (по методике Томаса-Килмена)

Таблица 9

|

Стратегия |

Первая группа (68 человек) |

Втор ая группа (70 человек) |

Третья группа (62 человека) |

Итого (200 человек) |

||||

|

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

|

|

Соперничество |

21,2 |

2 |

18,6 |

4 |

14,8 |

5 |

18,2 |

4 |

|

Сотрудничество |

15,2 |

4 |

19,1 |

3 |

21,4 |

3 |

18,6 |

3 |

|

Компромисс |

18,3 |

3 |

20,2 |

2 |

23,1 |

2 |

20,5 |

2 |

|

Избегание |

31,7 |

1 |

26,9 |

1 |

23,4 |

1 |

27,3 |

1 |

|

Приспособление |

13,6 |

5 |

15,2 |

5 |

17,3 |

4 |

15,4 |

5 |

характеризуется балансом интересов конфликтующих сторон. Иначе ее можно назвать стратегией взаимной уступки. Она не только не портит межличностные отношения, но и способствует их положительному развитию. Мы также должны учитывать, что тенденция к возрастанию ее выбора объясняется ростом профессионального и социального опыта. Вместе с тем компромисс нельзя рассматривать как способ разрешения конфликта, он часто является этапом на пути поиска приемлемого решения проблемы, хотя иногда компромисс может исчерпать конфликтную ситуацию (например, при изменении обстоятельств, вызвавших напряженность).

Компромисс может принимать как активную, так и пассивную форму. Активная форма компромисса может проявляться в заключении четких договоров, принятии каких-либо обязательств и т. п. Пассивный компромисс – это не что иное как отказ от каких-либо активных действий по достижению определенных взаимных уступок в тех или иных условиях. Условия компромисса могут быть мнимыми, когда субъекты конфликтного взаимодействия достигли компромисса на основе неадекватных образов конфликтной ситуации.

Только третье место заняла стратегия сотрудничества, хотя разброс между результатами первой и третьей групп составляет 6,2%. Стратегия сотрудничества характеризуется высоким уровнем направленности как на собственные интересы, так и на интересы соперника. Данная стратегия строится не только на основе баланса интересов, но и на признании ценности межличностных отношений.

Особое место в выборе данной стратегии занимает предмет конфликта. Если предмет конфликта имеет жизненно важное значение для одного или обоих субъектов конфликтного взаимодействия, то о сотрудничестве не может быть и речи. В этом случае возможен лишь выбор борьбы, соперничества. Сотрудничество возможно лишь в том случае, когда сложный предмет конфликта допускает маневр интересов противоборствующих сторон, обеспечивая их сосуществование в рамках возникшей проблемы и развитие событий в благоприятном направлении.

Стратегия сотрудничества включает в себя все другие стратегии (избегание, приспособление, компромисс, соперничество). При этом другие стратегии в сложном процессе сотрудничества играют подчиненную роль, они в большей степени выступают психологическими факторами развития взаимоотношений между субъектами конфликта. Например, противоборство может быть использовано одним из участников конфликта как демонстрация своей принципиальной позиции в адекватной ситуации.

Для нас важно то, что, являясь одной из самых сложных стратегий, она отражает стремление противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую проблему.

Четвертым в рангах выбранных стратегий является соперничество. Но для первой группы по значимости она стоит на втором месте. Наши результаты несколько противоречат результатам А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, которые утверждают, что люди выбирают стра- тегию соперничества в 90,0% ситуаций, в то время, как у нас эта цифра колеблется на отметке 18,2%6.

Тот, кто выбирает данную стратегию поведения, прежде всего, исходит из оценки личных интересов в конфликте как высоких, а интересов своего соперника – как низких. Ее выбор в конечном итоге сводится к выбору: либо интерес борьбы, либо взаимоотношения.

Выбор в пользу борьбы отличается стилем поведения, характерным для деструктивной модели. При такой стратегии активно используются власть, сила закона, связи, авторитет и т. д. Она является целесообразной и эффективной в двух случаях. Во-первых, при защите интересов дела от посягательств на них со стороны конфликтной личности. Во-вторых, при угрозе существованию организации, коллектива. В этом случае складывается ситуация «кто кого». Особенно часто она возникает в условиях процессов реформирования. Наиболее тревожной группой в нашем исследовании выступила первая группа (21,2%).

И, наконец, на пятом месте стратегия приспособления, которая характеризуется стремлением сотрудника также уйти от конфликта. Но причины «ухода» связаны с тем, что направленность на личные интересы здесь низкая, а оценка интересов соперника высокая, т. е. человек, принимающий стратегию уступки, жертвует личными интересами в пользу интересов соперника.

Необходимо понимать, что в данной стратегии иногда отражается тактика решительной борьбы за победу. Приспособление здесь может оказаться лишь тактическим шагом на пути достижения главной стратегической цели. Также эта стратегия может стать причиной неадекватной оценки предмета конфликта (занижение его ценности для себя). В этом случае принятая стратегия является самообманом и не ведет к разрешению конфликта. Кроме того, приспособление может быть доминирующим для сотрудника в силу его индивидуально-психологических особенностей. В частности, это характерно для конформистской личности. В силу этого стратегия уступки может придать конструктивному конфликту деструктивную направленность.

Важно иметь в виду, что стратегия уступки оправданна в тех случаях, когда условия для разрешения конфликта не созрели. В этом случае она ведет к временному перемирию, является важным этапом на пути конструктивного разрешения конфликтной ситуации.

Интерпретируя полученные результаты, мы согласны с мнением А. И. Шипилова о том, что необходимость обязательного выбора из альтернативы иногда ставит опрашиваемого в положение, когда он просто не может выбрать вариант поведения, так как его не устраивает ни один из них7.

Несомненно, тест Томаса-Килмена не защищен и от мотивационных искажений, что часто приводит к высоким результатам в частоте таких социально желательных стратегий, как сотрудничество и компромисс, и к низким результатам по стратегии соперничества.

Поэтому для чистоты эксперимента мы продублировали тестирование той же выборки, используя методику А. И. Шипилова (2003) «Стратегии». Интерпретация осуществлялась в соответствии с нормативной, конфрон- тационной, манипулятивной и переговорной стратегиями. По шкале искренности результаты выглядели следующим образом: неискренними признано 4,4%, ситуативными – 7,2%, откровенными – 88,4%. Общий итог отражен в табл. 10, из которого видно, что сотрудники ОВД предпочитают переговорную стратегию (49,2%), предполагающую стремление обсуждать проблему, вести активный диалог по поиску альтернативного варианта решения проблемы или компромисса, двигаться к разрешению противоречия путем уступок (односторонних или обоюдных), в которой реализуется установка сотрудника на совместный поиск решения.

Вторая по рангу (24,7%) манипулятивная стратегия, предусматривающая достижение поставленных целей путем косвенного психологического воздействия на оппонента, в результате которого он вынужден уступить или действовать в нужном для манипулятора направлении, нацелена на неявное изменение направленности активности другого человека.

На третьем месте (18,3%) конфронтационная стратегия, реализация которой приводит к тому, что из средства достижения первоначально поставленных целей превращается в конечную цель нанесение максимального ущерба оппоненту.

И, наконец, четвертой по рангу (7,8%) стала нормативная стратегия, в основе которой лежит опора на нормативность позиции в сочетании с уважением к личнос- ти оппонента. Базируется на рациональном анализе ситуации и аргументированном обосновании своей позиции, предъявлении требований с опорой на официальные статус или отношения.

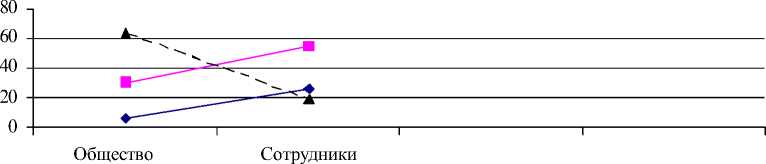

Для уточнения того, насколько методика валидна, а результаты достоверны, нами были проанализированы данные о предпочтении стратегий соперничества (по тесту Томаса-Килмена) и конфронтации (по тесту А. И. Шипилова) сотрудниками ОВД. Как мы можем убедиться из рис. 6, они практически совпадают.

Далее мы решали одну из важнейших задач нашего эксперимента – как влияет достигнутый уровень профессиональной идентичности на выбор стратегий поведения сотрудниками ОВД в служебных конфликтах. В таблице 11 представлены результаты, отражающие соответствие невыраженного уровня профессиональной идентичности сотрудников ОВД (соответственно по группам: первая – 36%; вторая – 24; третья – 7%) и предпочитаемых стратегий поведения в служебных конфликтах. Нас, прежде всего, интересует динамика в сторону проблеморазрешающих стратегий – нормативной и переговорной и уменьшение конфронтационной.

Картина примерно по всем группам одинаковая (1 место – переговорная, 2 – конфронтационная, 3 – манипулятивная и 4 место – нормативная), но в третьей процент несколько выше, что объясняется как социальным, так и профессиональным опытом сотрудников.

Предпочтительные стратегии поведения сотрудников ОВД в служебных конфликтах (по методике А. И. Шипилова)

Таблица 10

|

Стратегия |

Первая группа (68 человек) |

Вторая группа (70 человек) |

Третья группа (62 человека) |

Итого (200 человек) |

||||

|

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

|

|

Нормативная |

6,3 |

4 |

7,6 |

4 |

9,4 |

4 |

7,8 |

4 |

|

Переговорная |

44,2 |

1 |

49,1 |

1 |

54,3 |

1 |

49,2 |

1 |

|

Манипулятивная |

26,9 |

2 |

24,6 |

2 |

22,6 |

2 |

24,7 |

2 |

|

Конфронтационная |

22,6 |

3 |

18,7 |

3 |

13,7 |

3 |

18,3 |

3 |

□ Сотрудники до 5 лет

□ Сотрудники до 10 лет □ Сотрудники до 20 лет

□ Общее

Рис. 6. Сравнительный анализ предпочтения стратегий соперничество/конфронтация сотрудниками ОВД в служебных конфликтах (по методикам Томаса-Килмена и А. И. Шипилова)

Таблица 11

Соотношение невыраженной профессиональной идентичности (ПИ) сотрудников ОВД и выбора ими стратегий поведения в служебных конфликтах

|

Стратегия |

Первая группа (невыраженная ПИ – 36%) |

Вторая группа (невыраженная ПИ – 24%) |

Третья группа (невыраженная ПИ – 7%) |

Итого (невыраженная ПИ – 22%) |

||||

|

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

|

|

Нормативная |

2,9 |

4 |

3,2 |

4 |

5,1 |

4 |

3,7 |

4 |

|

Перего вор ная |

34,1 |

1–2 |

37,4 |

1 |

43,3 |

1 |

38,2 |

1 |

|

Манипулятивная |

28,9 |

3 |

26,8 |

3 |

23,2 |

3 |

26,4 |

3 |

|

Конфронтационная |

34,1 |

1–2 |

32,6 |

2 |

28,4 |

2 |

31,7 |

2 |

В таблице 12 представлены результаты, отражающие соответствие выраженной пассивной профессиональной идентичности сотрудников ОВД (соответственно по группам: первая – 41%; вторая – 46; третья – 54%) и предпочитаемых стратегий поведения в служебных конфликтах.

Картина примерно такая же по рангам, но намечается тенденция увеличения в процентном соотношении нормативной с 3,7 до 9,4, переговорной с 38,2 до 43,2 и уменьшение конфронтационной стратегии с 31,7 до 23,1.

Эта тенденция сохраняется у сотрудников с выраженной активной профессиональной идентичностью, из которых выбирают нормативную стратегию уже 17,6%, переговорную – больше половины – 51,7%, а конфронтационную только 7,4%. Происходит и перераспределение рангов: на первом месте по-прежнему переговорная стратегия, на втором – манипулятивная, а вот на третье перемещается уже нормативная (табл. 13).

Для выявления взаимосвязи применялся метод математической статистики – коэффициент корреляции Пирсона. В результате обработки полученных данных было выявлено, что коэффициент корреляции равен 0,5 и выше. Это свидетельствует о наличии взаимосвязи между профессиональной идентичностью сотрудников ОВД и выбором ими стратегий поведения в служебных конфликтах.

Из анализа результатов, представленных на рис. 7, мы приходим к заключению, что рост уровня профессиональной идентичности влечет за собой изменение предпочтений в выборе стратегий поведения от преобладания переговорной (38,2%) и конфронтационной (31,7%), при невыраженной профессиональной идентичности (22,0%), к переговорной (43,2%) и манипулятивной (24,3%), с некоторым увеличением нормативной (9,4%), при выраженной пассивной (47,9%), до увеличения переговорной (51,7%) и нормативной (17,6%), при выраженной активной (31,9%).

Таким образом, динамика развития профессиональной идентичности сотрудников ОВД и ее влияние на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах характеризуется постепенным формированием ее структурных единиц (от преобладания объективных самохарактеристик к преобладанию функциональных), неравномерностью протекания процессов идентификации-отчуждения, сущностными и содержательными особенностями программ переподготовки и повышения квалификации, подверженностью внешнему управляющему воздействию, индивидуальным стилем деятельности сотрудника.

Развитие уровня профессиональной идентичности сотрудников ОВД позволяет влиять на выбор пред-

Таблица 12

Соотношение выраженной пассивной профессиональной идентичности (ПИ) сотрудников ОВД и выбора ими стратегий поведения в служебных конфликтах

|

Стратегия |

Первая группа (выраженная пассивная ПИ – 41%) |

Вторая группа (выраженная пассивная ПИ – 46%) |

Третья группа ( выраженная пассивная ПИ – 54%) |

Итого (выр аженная пассивная ПИ – 47%) |

||||

|

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

|

|

Нормативная |

7,6 |

4 |

9,1 |

4 |

11,4 |

4 |

9,4 |

4 |

|

Переговорная |

38,1 |

1 |

44,1 |

1 |

47,5 |

1 |

43,2 |

1 |

|

Манипулятивная |

26,5 |

3 |

24,6 |

2 |

21,8 |

2 |

24,3 |

2 |

|

Конфронтационная |

27,8 |

2 |

22,2 |

3 |

19,3 |

3 |

23,1 |

3 |

Таблица 13

Соотношение выраженной активной профессиональной идентичности (ПИ) сотрудников ОВД и выбора ими стратегий поведения в служебных конфликтах

|

Стратегия |

Первая группа (выраженная активная ПИ – 23%) |

Вторая группа (выраженная активная ПИ – 30%) |

Третья группа ( выраженная активная ПИ – 39%) |

Итого (выр аженная активная ПИ – 31%) |

||||

|

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

% |

ранг |

|

|

Нормативная |

14,8 |

3 |

17,6 |

3 |

20,3 |

2 |

17,6 |

3 |

|

Переговорная |

49,7 |

1 |

51,9 |

1 |

53,4 |

1 |

51,7 |

1 |

|

Манипулятивная |

26,4 |

2 |

23,3 |

2 |

20,2 |

3 |

23,3 |

2 |

|

Конфронтационная |

9,1 |

4 |

7,2 |

4 |

6,1 |

4 |

7,4 |

4 |

□ Нормативная

□ Переговорная

□ Манипулятивная

□ Кофронтационная

Рис. 7. Влияние уровня профессиональной идентичности (ПИ) сотрудников ОВД на выбор ими стратегий поведения в служебных конфликтах, %

почитаемых стратегий поведения в сторону проблеморазрешающих.

-

1 Субботин И. Б. Развитие профессиональной идентичности офицеров воспитательных структур в процессе подготовки в вузе : дис. … канд. психол. наук. М., 2003. С. 95–97.

-

2 Кун М., Макпортленд Т. Кто Я? // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 184–189.

-

3 Климов Е. А. Психология профессионала. М., 1996. С. 121– 129; Его же. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д, 1996. С. 57–65; Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления : автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2001. С. 123– 128; Его же. Экспериментальное изучение профессиональной идентичности. М., 2000. С. 35–39; Его же. Профессиональная идентичность : монография. М., 2001. С. 65–73.

-

4 Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб., 2000. С 190–202.

-

5 Шипилов А. И. Психологические основы взаимодействия офицеров в трудных межличностных ситуациях : дис. … д-ра психол. наук. М., 2000. С. 186–294.

-

6 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. СПб., 2009. С. 474–482.

-

7 Шипилов А. И. Указ. соч. С. 186–294.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ

И УПРАБЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ Б ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Список литературы Профессиональная идентичность сотрудников ОВД и ее влияние на выбор стратегий поведения в служебных конфликтах

- Субботин И. Б. Развитие профессиональной идентичности офицеров воспитательных структур в процессе подготовки в вузе: дис.... канд. психол. наук. М., 2003. С. 95-97.

- Кун М., Макпортленд Т. Кто Я?//Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 184-189.

- Климов Е. А. Психология профессионала. М., 1996. С. 121-129

- Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д, 1996. С. 57-65

- Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: автореф. дис.... д-ра психол. наук. М., 2001. С. 123-128

- Шнейдер Л. Б. Экспериментальное изучение профессиональной идентичности. М., 2000. С. 35-39

- Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: монография. М., 2001. С. 65-73.

- Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб., 2000. С 190-202.

- Шипилов А. И. Психологические основы взаимодействия офицеров в трудных межличностных ситуациях: дис.... д-ра психол. наук. М., 2000. С. 186-294.

- Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. СПб., 2009. С. 474-482.