Профессиональная социализация студентов в системе среднего профессионального образования

Автор: Калинина Анна Викторовна, Осипова Любовь Борисовна

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 2 (38), 2023 года.

Бесплатный доступ

Трансформационные процессы в современном обществе актуализируют осмысление ряда молодежных проблем, в том числе и профессиональной социализации. Профессиональная социализация способствует получению профессии, формированию профессиональных компетенций и адаптивному включению будущего специалиста в производственную среду. В данном контексте комплексное изучение студенческой молодежи как потенциальных представителей будущего общества становится важной научно-прикладной проблемой. Авторами приводятся разнообразные научные подходы к раскрытию научной категории «профессиональная социализация». Причем отдельные научные положения становятся методологическим ключом к пониманию содержания процесса профессиональной социализации. В статье приведены результаты анализа организации процесса профессиональной социализации в образовательных учреждениях системы СПО Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, целью которого является формирование профессиональных компетенций и социально значимых качеств, необходимых для успешной реализации специалистов в профессиональной сфере.

Социализация, профессиональная социализация, студенческая молодежь, инновационная сила, стратегический ресурс

Короткий адрес: https://sciup.org/142237926

IDR: 142237926 | УДК: 377.5

Текст научной статьи Профессиональная социализация студентов в системе среднего профессионального образования

Современное российское общество находится в условиях сложных трансформационных процессов, характеризуемых изменением содержания социальных институтов, сменой ценностных ориентиров и жизненных приоритетов. Влияние изменений кризисного характера, обстоятельств новых конкурентных рисков отражается на профессиональной социализации молодежи. В сложившихся условиях актуализируется необходимость изучения профессиональной социализации студентов, которая обусловлена: во-первых, сложными и противоречивыми трансформационными процессами; во-вторых, модернизацией и интегрированием системы СПО с экономикой; в-третьих, растущим спросом на рабочие кадры в регионе. Именно это порождает необходимость научного анализа профессиональной социализации студентов.

Главной задачей образовательных организаций среднего профессионального образования является подготовка специалистов, обладающих профессиональной и цифровой компетентностью, интеллектуальным и творческим потенциалом, критическим и системным мышлением, что позволяет студентам успешно реализовывать свои способности на рынке труда.

Целью авторского исследования является анализ профессиональной социализации студенческой молодежи в процессе обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Материалы и методы исследования

До недавнего времени главное назначение системы среднего профессионального образования заключалось в том, чтобы аккумулировать опыт, превратить его в знания и передать студентам. Сегодня ситуация кардинально из- менилась. Диверсификация экономики поставила перед системой СПО сложную и одновременно важную задачу — подготовку специалистов предпринимательского типа, социально мобильных, самостоятельных, способных адекватно и оперативно реагировать на технологические изменения производства и принимать самостоятельные решения в нестандартных условиях. Именно это послужило поводом к изменению образовательной парадигмы, переосмыслению реализуемых подходов в процессе обучения студентов, внедрению инновационных технологий на практике. Повышение качества обучения студентов достигается разными способами, в том числе и за счет профессиональной социализации.

Социализация — процесс достаточно сложный, многогранный и непрерывный. Известно, что в студенческие годы происходит активное профессиональное становление молодого человека как полноценного члена общества, знакомство с профессией, формирование профессиональных и коммуникативных навыков.

Специфика профессионального становления личности, вопросы подготовки специалистов постоянно находятся в центре внимания исследователей. Так, рассматривая социализацию личности в ракурсе профессионального становления, С. Н. Макарова обращает внимание на формирование социальных и личностных качеств, полагая, что в результате профессиональной социализации происходит усвоение норм поведения и ценностей предыдущих поколений, обретение опыта и развитие умений [1]. В данном случае происходит становление активного субъекта социальных отношений [2]. В свою очередь А. Г. Красноперова убеждена, что профессиональная социализация напрямую связана не только с выбором профессии, но и подготовкой молодежи к профессиональнотрудовой деятельности [3, с. 77]. В свою очередь, В. А. Клименко делает акцент на наличии профессиональных качеств, норм и ценностей, которые составляют потенциал для адаптивного вхождения в производственную сферу и выполнения социальных ролей [4]. Аналогичной позиции в отношении профессиональной социализации придерживаются и другие отечественные исследователи [5; 6].

Кроме того, современная образовательная среда выступает пространством, необходимым для успешной социализации студенческой молодежи, своеобразным полем поиска способов личностного роста [7]. Профессиональная социализация направлена, прежде всего, на овладение профессией, получение знаний и формирование профессиональных качеств. В ее содержании заложен глубокий смысл: с одной стороны — адаптивное включение индивида в производственную среду, овладение ценностями производственного сообщества; с другой стороны — процесс активного накопления и реализации опыта, формирования профессиональной компетентности [8].

В контексте трансформационных процессов возникает необходимость изучения организации профессиональной социализации студенчества как потенциального члена будущего общества. В связи с этим проведено авторское исследование, целью которого является анализ профессиональной социализации студентов в образовательных организациях среднего профессионального образования. Для достижения цели использован комплекс научных методов, в том числе: сравнительный, статистический, корреляционный анализ, социологические методы. Исследование проведено в 2022 г. Опросу подлежали 132 студента двух крупных государ- ственных профессиональных образовательных учреждений (филиалов ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»): Сургутского нефтяного техникума (далее — СНТ) и Лян-торского нефтяного техникума (далее — ЛНТ). Способ проведения — анкетирование по месту обучения респондентов в очной форме, метод сбора данных — прямой опрос.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время образовательные организации среднего профессионального образования выступают своеобразным форпостом на пути выпускников в сферу трудовых отношений. В процессе обучения они получают профессию и обретают первый трудовой опыт, знакомятся с основами корпоративного поведения.

В условиях принципиально новой экономической обстановки предъявляются повышенные требования к качеству рабочей силы, обращается внимание на наличие таких качеств, как конкурентоспособность, социально-профессиональная релевантность и социальная мобильность. В сложившихся условиях региональная система среднего профессионального образования нуждается в содержательном переосмыслении процесса обучения студентов, в применении инновационных методов, форм и средств обучения.

Анализ профессиональной социализации студентов в организациях системы профессионального обучения стало предметным полем авторского исследования. Адекватный профессиональный выбор — главное условие достижения жизненного успеха. Обоснование мотивов профессионального выбора позволяет молодому человеку объективно оценить собственные амбиции и притязания. Так, на вопрос о выборе образовательной организации были получены следующие ответы (табл. 1).

Таблица 1

Мнения респондентов о выборе учебного заведения

|

Варианты ответов |

СНТ |

ЛНТ |

|

Ориентация на мнение родителей |

36 |

29 |

|

Репутация, престижность учебного заведения |

20 |

27 |

|

Качество обучения (уровень подготовки, квалификация преподавателей) |

24 |

21 |

|

Практические соображения (близость к дому; оптимальная оплата обучения) |

21 |

28 |

|

Выбор был скорее случайным (все равно где учиться, просто чтобы получить образование; за компанию) |

8 |

1 |

|

Наличие нужной специальности |

17 |

18 |

В качестве главного фактора выбора про- влияние на первичную профессиональную со-фессии названо ближайшее окружение — семья. циализацию молодого человека (СНТ — 36 %, Именно она в наибольшей степени оказывает ЛНТ — 29 %). Каждый пятый респондент выбор профессии сделал осознанно (СНТ — 20 %, ЛНТ — 27 %). Примерно для такого же количества респондентов важно качество обучения (СНТ — 24 %, ЛНТ — 21 %). Следует отметить, что респонденты проживают в моногородах и поэтому часто при выборе места обучения руководствуются практическими соображениями, например, близостью к дому (СНТ — 21 %, ЛНТ — 28 %). К сожалению, территориальная близость формирует образовательную установку без учета потребностей.

Выражая мнение относительно получения профессионального образования, респонденты говорят о нем как о средстве для жизненного успеха (СНТ — 51 %; ЛНТ — 55 %), причем придерживаются принципа непрерывного образования. При этом предназначение процесса обучения заключается не в простом получении знаний, а в формировании глубокого представления о получаемой профессии, профессиональных компетенций и в развитии личностных качеств будущего специалиста. В связи с этим важным моментом исследования обозначено выявление степени удовлетворенности образовательным процессом. Половина респондентов считают, что для обучения созданы оптимальные условия (СНТ — 51 %, ЛНТ — 56 %). Треть опрошенных полагают, что такие условия созданы частично и дают ответ «скорее удовлетворен» (СНТ — 34 %, ЛНТ — 28 %). Выявлена незначительная часть студентов, выразивших негативное мнение — «не удовлетворен» (СНТ — 13 %, ЛНТ —

-

11 %), что указывает на необходимость содержательной корректировки процесса обучения.

В настоящее время изменилась роль преподавателя , расширился диапазон его педагогического воздействия на студентов. Содержание педагогической деятельности преподавателей заключается в формировании социальной направленности студентов (ценностные ориентации, учебная мотивация, поведенческие установки), личностных качеств, развитии когнитивной сферы (системное мышление). Это находит отражение в образовательных программах, учебных пособиях, содержании лекций и практикумов. Качество обучения во многом зависит от учебной мотивации студентов, а значит, их стремления к достижению впоследствии высокой квалификации. В ходе опроса респонденты указанных образовательных организаций примерно одинаково высказались по вопросам качества преподавания дисциплин (СНТ — 15 %, ЛНТ — 13 %) и уровня профессиональной подготовки (СНТ — 11 %, ЛНТ — 14 %). Известно, что мотив достижения профессиональных успехов необходимо постоянно поддерживать, развивать, способствуя достижению учебных целей. Преподаватели придерживаются позиции, что студентов нельзя успешно учить, если они относятся к получению знаний без интереса и не осознают потребности в них.

Несомненно, интерес представляют ответы респондентов по вопросу «Как можно повысить качество обучения?» (табл. 2).

Таблица 2

Мнения респондентов в отношении повышения качества обучения

|

Варианты ответов |

СНТ |

ЛНТ |

|

Профессиональная компетентность преподавателей |

11 |

14 |

|

Обновление содержания учебных дисциплин |

23 |

21 |

|

Применение инновационных методов обучения |

10 |

12 |

|

Мониторинг качества образовательного процесса |

5 |

13 |

|

Увеличение доли самостоятельной работы |

11 |

13 |

|

Организация производственной практики |

18 |

15 |

|

Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса |

13 |

8 |

|

Обеспеченность учебной литературой |

9 |

4 |

На основе результатов, приведенных в таблице 2, пришли к выводу, что для части респондентов важно содержательное обновление образовательных программ (СНТ — 23 %, ЛНТ — 21 %). Однако современные темпы изменений в обществе гораздо выше, чем возможности реагирования на них у системы профессионального образования. Это должно побуждать педагогов к повышению уровня профессионализма (СНТ — 11 %, ЛНТ — 14 %). Одновременно эти результаты указывают на необходимость применения методов активного обучения (СНТ — 10 %, ЛНТ — 12 %), материально-технического оснащения образовательного процесса (СНТ — 13 %, ЛНТ — 8 %). Важно из пассивных потребителей знаний превратить студентов в активных создателей, способных к критическому мышлению, самостоятельной работе. Для поддержания интереса к профессии в образовательных организациях проводятся научные конференции по актуальным темам, экс- курсии на предприятия, выставки технического творчества, мастер-классы, конкурсы бизнес-проектов. Все это способствует как личностному развитию студентов, так и формированию у них новаторской позиции, потребности в творчестве.

В ходе опроса выявлены критерии ценности выбранной профессии (табл. 3).

Таблица 3

В чем заключается значимость вашей профессии?

(3 варианта ответа)

|

Варианты ответов |

СНТ |

ЛНТ |

|

Высокий престиж профессии |

32 |

29 |

|

Возможность карьеры |

21 |

34 |

|

Соответствие полученной профессии умениям, способностям |

15 |

17 |

|

Получение высоких доходов |

28 |

34 |

|

Возможность реализации своего потенциала |

22 |

24 |

|

Творческий характер профессии |

17 |

18 |

|

Общественная польза |

20 |

29 |

|

Содержание труда |

25 |

21 |

|

Условия труда |

32 |

26 |

|

Затруднились с ответом |

2 |

1 |

По результатам опроса респонденты ориентированы на престиж профессии (СНТ — 32 %, ЛНТ — 29 %), на высокие заработки (СНТ — 28 %, ЛНТ — 34 %), на возможности карьерного роста (СНТ — 21 %, ЛНТ — 34 %), на содержание труда (СНТ — 25 %, ЛНТ — 21 %). Кроме того, в структуре выбора профессии превалируют статусные мотивы (положение в обществе, престиж), мотив стабильного дохода и мотив к самореализации.

Для современной студенческой молодежи свойственны как «новые» ценности (прагматизм, рациональность), так и традиционные (коллективизм, исполнительность, ответственность). Например, территориальный фактор устремлен в сторону прагматического понимания у респондентов г. Сургута; к «традиционному» пониманию жизненных перспектив склонны студенты г. Лянтора.

В настоящее время на предприятиях региона востребованы высококвалифицированные, коммуникабельные, способные к освоению технологий наукоемкого производства, к анализу нестандартных ситуаций и принятию ответственных решений специалисты. Однако в реальности наблюдается дефицит квалифицированных рабочих кадров, что становится сдерживающим фактором развития региональной экономики. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров — это не частная кор- поративная задача, а главное условие развития реального сектора региональной экономики.

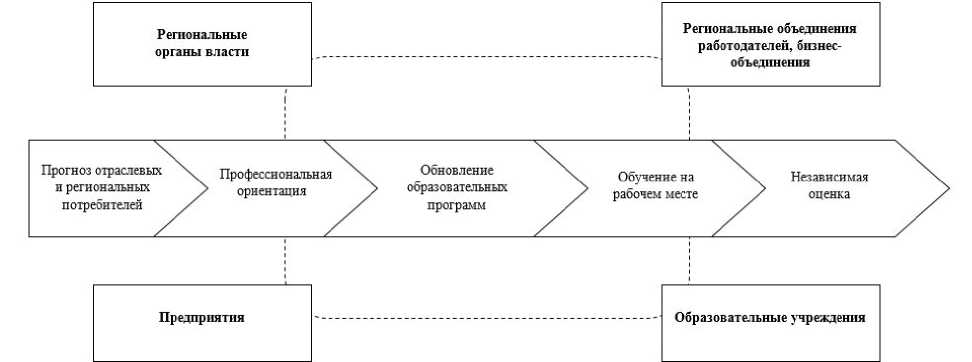

Одним из возможных механизмов решения данной проблемы может стать дуальная система образования, в основу которой положен принцип интеграции, который нацелен на сближение сфер производства и системы образования. Возможно, это придаст новый импульс развитию региональной системы среднего профессионального образования (рис. 1).

Внедрение дуальной системы обучения имеет определенные преимущества по отношению к традиционной модели, в частности:

-

1) учебные планы, образовательные программы разрабатываются с учетом предложений работодателей;

-

2) будущий специалист получает возможность формировать реальные профессиональные компетенции на производстве, усваивать нормы корпоративной культуры;

-

3) сотрудничество с образовательной организацией предоставляет возможность создать систему внутрифирменного обучения работников предприятия с привлечением преподавателей из образовательной организации;

-

4) качественное прогнозирование отраслевых потребностей повышает процент трудоустройства выпускников;

-

5) прослеживается снижение финансовой нагрузки на бюджет.

Независимая

оценка

Прогноз отраслевых и региональных потребителей

Профессиональная ориентация

Обновление образовательных программ

Обучение на / рабочем месте

Региональные органы власти

Региональные объединения работодателей, бизнес-объединення

Предприятия

Образовательные учреждения

Рис. 1. Дуальная модель подготовки кадров в регионе

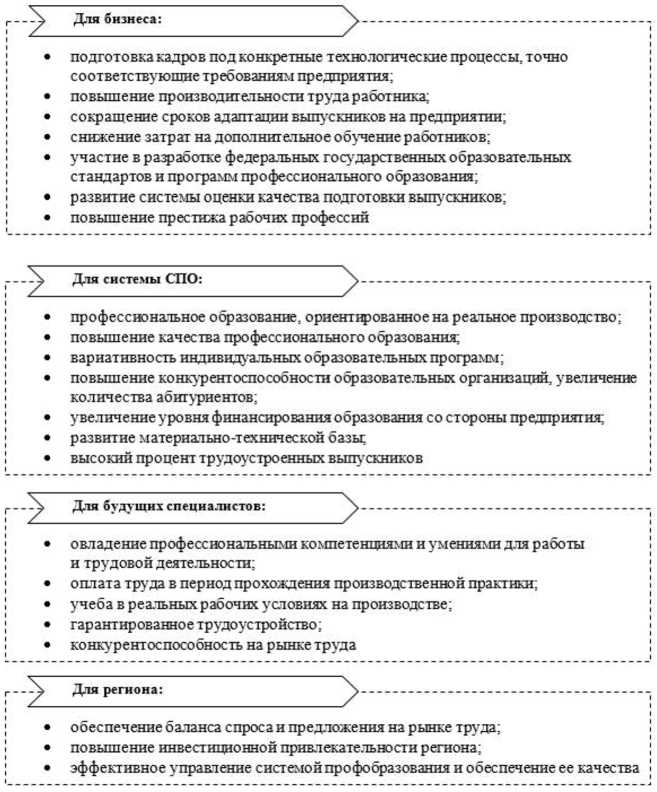

Важно отметить, что данное взаимодействие складывается успешно, поскольку руководители компаний и образовательных организаций при поддержке региональных органов власти проявляют взаимный интерес. При этом акцентируется внимание на разработке механиз- мов конструктивного сотрудничества бизнеса и образовательных организаций, возрождении института наставничества, подготовке рабочих кадров точно «под заказ», что обеспечивает формирование широкого спектра компетенций с учетом требований работодателей (рис. 2).

• обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда;

• повышение инвестиционной привлекательности региона:

• эффективное управление системой профобразования и обеспечение ее качества профессиональное образование, ориентированное на реальное производство:

повышение качества профессионального образования:

вариативность индивидуальных образовательных программ:

повышение конкурентоспособности образовательных организаций, увеличение количества абитуриентов:

увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятия:

развитие материально-технической базы;

высокий процент трудоустроенных выпускников овладение профессиональными компеленцнямн и умениями для работы и трудовой деятельности;

оплата труда в период прохождения производственной практики:

учеба в реальных рабочих условиях на производстве:

гарантированное трудоустройство;

конкурентоспособность на рынке труда

।— ^ Для бизнеса:

• подготовка кадров под конкретные технологические процессы, точно соответствующие требованиям предприятия;

• повышение производительности труда работника:

• сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии:

• снижение затрат на дополнительное обучение работников;

• участие в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и программ профессионального образования;

• развитие системы оценки качества подготовки выпускников;

• повышение престижа рабочих профессий

Для системы СПО:

Для будущих специалистов:

Рис. 2. Ожидаемые результаты от внедрения дуальной модели профессионального образования

Заключение

Таким образом, профессиональная социализация представляет собой сложный многообразный процесс, предполагающий формирование профессиональных навыков и умений, которые способствуют активному включению работника в производственную среду, освоению практического опыта, социальных норм и ролей, воспроизводству профессиональной культуры. Кроме того, внедряемая инновационная образовательная мо- дель обучения нацелена на системное взаимодей-

Список литературы Профессиональная социализация студентов в системе среднего профессионального образования

- Макарова С. Н. Производственная практика как оставляющая профессиональной социализации студентов // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2. С. 30.

- Мишина Е. Н. Профессиональная социализация в условиях социального партнерства // Конференция АСОУ: сб. науч. трудов и материалов науч.-практ. конф. Москва, 2018. Вып. 4. С. 355-359.

- Красноперова А. Г. Профессионально-трудовая социализация в образовательном процессе комплекса // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011. № 6. С. 109-112.

- Клименко В. А. Профессиональная социализация студентов // Социологический альманах. 2012. № 3. С. 92-102.

- Ильина И. В. Формирование социальной компетенции как условие профессиональной социализации студентов профессиональных образовательных организаций // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2018. № 2. С. 25-32.

- Максименкова А. С., Анисимова О. А. Профессиональная социализация студентов // Вестник науки и образования. 2018. Т. 2. № 8 (44). С. 63-66.

- Плугарь О. А. Молодежь как социальная группа: определение, социально-демографические характеристики и перспективные направления исследования // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 11-17.

- Осипова Л. Б. Особенности профессиональной социализации в системе профессионального образования // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2023. № 1. С. 33-45.