Профессионально-трудовые ориентации: мнения, суждения, оценки (на материалах Республики Бурятия)

Автор: Винокурова Анна Викторовна, Бадараев Дамдин Доржиевич, Очиров Иннокентий Михайлович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы, связанные с направленностью и тенденциями изменений профессионально-трудовых ориентаций жителей Республики Бурятия. Затрагиваемые аспекты изучаются в контексте социально-экономического развития данного региона. Подчеркивается необходимость и важность мер, связанных с повышением привлекательности дальневосточных регионов в целом и Республики Бурятия в частности. Исследование, реализованное при непосредственном участии авторов, осуществлялось с опорой на количественные методы, включающие анализ материалов официальной статистики и анкетирования (n = 170). Результаты работы показывают, что доминирующим является стремление респондентов улучшить свое благосостояние, что, в свою очередь, стимулирует формирование ориентаций, предусматривающих наличие стабильной, гарантированной, хорошо оплачиваемой работы. Нужны более эффективные меры, способствующие сохранению человеческого капитала и созданию благоприятных условий жизни для населения Бурятии.

Региональное развитие, бурятия, дальний восток, уровень жизни, качество жизни, социальное благополучие, труд, занятость, профессионально-трудовые ориентации

Короткий адрес: https://sciup.org/149133626

IDR: 149133626 | УДК: 316.4:331.548(571.54) | DOI: 10.24158/spp.2021.5.3

Текст научной статьи Профессионально-трудовые ориентации: мнения, суждения, оценки (на материалах Республики Бурятия)

Funding: the reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00768 «Life on the frontier: migration and mobility in the border».

Российская Федерация является одним из немногих государств мира, обладающих большой территорией, где в каждом регионе имеет место своя природно-климатическая, социальноэкономическая, этнонациональная, социокультурная специфика. Все это формирует существенные различия и высокий уровень региональной дифференциации.

Каждый год авторитетные российские и международные аналитические агентства занимаются составлением рейтингов качества жизни населения в российских регионах [1]. В процессе составления таких сводных показателей принимаются во внимание разные индикаторы (более 70), которые отображают реальные условия жизни и состояние дел в социальной сфере. В качестве таковых учитываются потребительское поведение, покупательная активность, обеспеченность жильем, уровень закредитованности населения и отсутствие просрочек по выплате кредитов. Кроме того, обращается внимание на то, каков уровень занятости, насколько доступны для граждан медицинские и образовательные услуги, услуги, предоставляемые учреждениями культуры, насколько комфортны климатические условия и пр. С учетом обозначенных параметров выявляется усредненный рейтинг, используемый для оценки степени дифференциации уровня и качества жизни в регионах страны.

Лидером качества жизни среди субъектов ДФО является Сахалинская область, занявшая в 2020 г. 26-е место. Ненамного отличаются показатели Камчатского и Хабаровского краев, которые занимают 27-е и 30-е места соответственно. Еще два дальневосточных субъекта располагаются в середине рейтинговой таблицы, имеют средние показатели или несколько ниже средних. К ним относятся Приморский край (41-я позиция) и Магаданская область (50-я). Большинство субъектов ДФО занимают нижние строчки списка: Чукотский автономный округ находится на 61-м месте, Республика Саха – на 65-м, Амурская область – на 69-м. Еще хуже положение у Республики Бурятия, Еврейской автономной области и Забайкальского края, которые занимают 81-е, 82-е и 84-е места соответственно.

Бурятия ухудшила свои позиции по сравнению с данными 2019 г., ранее она находилась на 77-м месте. Общими факторами, определяющими подобное положение дел, являются невысокий уровень социально-экономического развития, низкие доходы населения и высокий уровень безработицы [2].

На повышение социально-экономического благополучия жителей Республики Бурятия направлен ряд законодательных инициатив. В частности, с ноября 2018 г. данный регион стал частью Дальневосточного федерального округа. Соответственно, на территорию рассматриваемого субъекта ДФО распространяется действие Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока [3]. Кроме того, принимаются и другие меры, нацеленные на улучшение социально-экономической ситуации. Например, разработаны нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность территорий опережающего развития, а также программы, известные как «дальневосточный гектар» и «дальневосточная ипотека» [4].

Однако, к сожалению, даже такие беспрецедентные масштабные меры не способствуют решению задач улучшения демографической ситуации, прекращения миграционного оттока, развития экономики и интенсивного наращивания инвестиций на Востоке России. При этом эксперты подчеркивают, что и Дальний Восток в целом, и Республика Бурятия в частности обладают высоким ресурсодобывающим потенциалом, эксклюзивными туристическими, рекреационно-восстановительными возможностями, имеют преимущества, основанные на использовании их территорий для транзита грузов из стран АТР. Все это может и должно рассматриваться в качестве факторов для преодоления социально-экономического отставания и эффективного перспективного развития [5].

В целом имеет место как научный, так и практико-ориентированный интерес к анализу экономических возможностей Бурятии, демографических процессов, характерных для данного региона, и возникающих в связи с этим социальных проблем [6]. В то же время недостаточно работ, в которых бы детально рассматривались профессионально-трудовые ориентации жителей Бурятии, формирующие их дальнейшие жизненные стратегии. Поэтому целесообразно проведение эмпирического исследования, направленного на уточнение указанных аспектов.

Главная цель предпринятого нами исследования заключалась в выявлении профессионально-трудовых ориентаций жителей Бурятии. В контексте сформулированной целевой установки мы опирались в основном на количественный подход, в частности вторичный анализ, ко- торому были подвергнуты статистические данные и результаты работ, проведенных ранее другими авторами. Также осуществлен первичный социологический анализ результатов социологического исследования, реализованного при нашем непосредственном участии.

Эмпирическое исследование проведено с опорой на метод анкетирования. Анкетный опрос осуществлен в заочной форме в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Опросник был загружен на сервис-платформу «Google Формы», далее ссылка направлялась потенциальным респондентам посредством мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграм» и др. Объем выборки составил 170 человек (n = 170). Выборочная совокупность – квотная, квоты были распределены по признакам пола и возраста. Для более точного определения числа опрашиваемых с необходимыми социально-демографическими характеристиками мы использовали процедуру взвешивания. Также во внимание принимался и такой критерий, как наличие у респондентов на момент опроса постоянной или временной работы как с полной занятостью, так и с частичной. На основе выделенных квот распределение участников исследования по возрастно-половой принадлежности выглядит так: женщины – 91 чел., мужчины – 79; лица в возрасте 18–24 лет (преимущественно учащаяся, студенческая молодежь, имеющая работу) – 21 чел., 25–34 года (работающая молодежь) – 39, люди активного трудоспособного возраста (возрастная категория 35–59 лет) – 73, лица в возрасте 60 лет и более (старше трудоспособного возраста, продолжающие работать на условиях полной или неполной занятости) – 37 чел. Построение выборочной совокупности было выполнено с помощью методов «доступных случаев», «снежного кома», «типичных представителей». Сбор первичных эмпирических данных проведен в летнеосенний период 2020 г. Работа осуществлялась в рамках разведывательного стратегического плана, по итогам получены предварительные, пилотные результаты.

В ходе исследования мы попытались выявить, насколько респонденты довольны своей трудовой деятельностью, какие аспекты в сфере труда и профессиональной занятости являются для них наиболее важными. Для первой приблизительной оценки был задан вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей работой?» Ответы показали, что полностью удовлетворены 40,1 %; частично – 47,4; совершенно не удовлетворены – 12,5 %. Другими словами, доля тех, кто в основном доволен своей работой, очень высока и составляет 87,5 %. Мы склонны интерпретировать данный факт следующим образом. В сегодняшней ситуации люди ценят любую имеющуюся работу, которая позволяет материально себя обеспечивать, не обладают широкими возможностями найти другое место с более высокой оплатой труда и предпочтительными условиями в плане комфорта, самореализации и других составляющих, соответствующих их представлениям об идеальной работе.

При этом около половины респондентов (47,5 %) совершенно не удовлетворены уровнем своей материальной обеспеченности, что неудивительно и коррелирует со статистическими сведениями. Так, по данным, которые приводит Н.В. Зубаревич, доля лиц, имеющих доходы ниже прожиточного минимума в Республике Бурятия, составляет 20,1 % (в среднем по России 12,3 %) [7], т. е. уровень бедности выше средних общероссийских показателей почти в 2 раза.

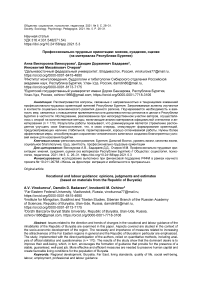

Среднедушевые доходы также невысоки. Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что в течение 2016–2019 гг. наблюдалось хоть и незначительное, но все же увеличение данного показателя у жителей Бурятии. В 2019 г. в рейтинге российских регионов именно по доходам населения Республика Бурятия занимала 69-е место [8]. В первом полугодии 2020-го ситуация еще более усугубилась, произошло существенное снижение этого параметра. Конечно, основной причиной является повсеместный полный или частичный локдаун, связанный с распространением коронави-

∗ Все рисунки составлены авторами.

Результаты исследования показали, что среди населения Бурятии распространены тревожные настроения относительно сохранения своей трудовой занятости. Так, при ответе на вопрос: «Допускаете ли Вы, что можете в ближайшем будущем оказаться без работы?» 17,9 % респондентов выбрали вариант «да, это вполне реально»; 34,8 % – «существует такая вероятность». Таким образом, больше половины опрошенных (54,7 %) разделяют мнение, что в нынешних условиях высоки риски потери имеющейся работы. При этом наблюдается большая доля тех, кто находится в состоянии неопределенности, 12,9 % участников исследования затруднились с ответом.

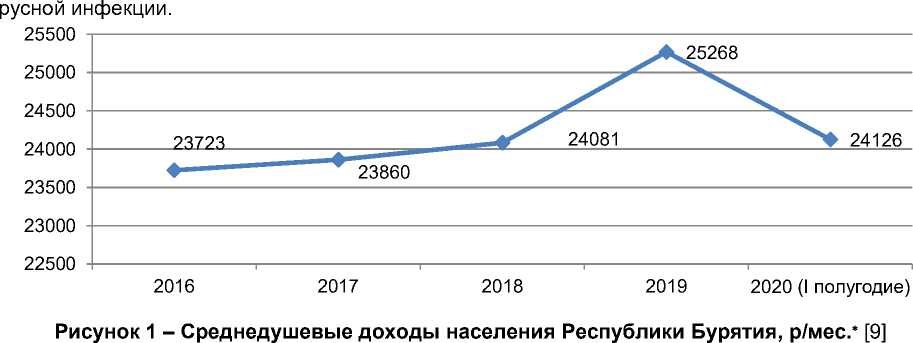

В стремлении сохранить имеющуюся трудовую занятость одним из основных требований, предъявляемых к работе, выступает ее стабильность. Так, при ответе на вопрос о том, что для респондентов является самым важным в трудовой деятельности, 41,3 % указали на то, что работа должна быть гарантированной. Это второй по популярности ответ после варианта «работа должна быть хорошо оплачиваемой» (его выбрали 72,5 % опрошенных). В связи с этим увеличивается доля тех, кто в настоящее время занят и/или старается найти место в государственном секторе экономики. Данную ситуацию наглядно иллюстрирует распределение ответов на вопрос о наиболее предпочтительном типе предприятия или учреждения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «На предприятии какого типа, в каком учреждении Вы хотели бы работать?», % от числа опрошенных

Следовательно, почти половина респондентов тяготеют к так называемым «государственникам». Представленные результаты предсказуемы и могут быть дополнены оценками информантов, данными в частных беседах. По мнению жителей Бурятии, если работаешь в государственной организации, то подобный вид занятости гарантирует пусть и не такую большую, как в коммерческих структурах, зато стабильную заработную плату. На государственных предприятиях практически всегда, за редким исключением, соблюдают нормы трудового законодательства. Сотрудники таких учреждений гораздо меньше обеспокоены тем, что могут потерять место в кризисной ситуации.

Результаты исследования высветили и другую тенденцию: высока доля «предпринимателей», т. е. тех, кто готов/хотел бы открыть собственное дело, и «частников» – условно обозначим таким образом тех, кто предпочитает работать по найму в организациях различных форм негосударственной собственности, включая крупные и мелкие предприятия, иностранные фирмы, – 21,9 и 20,8 % соответственно. Какие преимущества дают эти виды занятости? Например, респонденты отмечали возможность получения более высокого дохода, в том числе за короткий период; относительно меньшую зависимость или полную независимость (если работаешь на себя) от начальства; реальные перспективы сменить сферу деятельности, найти себя в чем-то новом в плане профессиональной самореализации и т. п.

Хотелось бы отметить, что опрошенные также продемонстрировали высокий уровень притязаний в профессионально-трудовой сфере. Это выяснялось посредством вопроса о готовности идти на жертвы, поступаться личными интересами для достижения профессиональной успешности. В подавляющем большинстве случаев (на это указали 84,5 %) люди не хотят идти на жертвы в ситуациях унижения их достоинства, например терпеть со стороны руководства, работодателя грубость, оскорбления и т. п. Значительная часть респондентов (66,3 %) не согласны во имя достижения профессиональных целей отказываться от своих жизненных принципов. Чуть меньшее число участников исследования (62,7 %) не готовы ради работы жертвовать здоровьем на вредном производстве.

При этом выявлена высокая степень готовности осваивать новую профессию, проходить переподготовку, повышать квалификацию, на это указали 70,1 % опрошенных. 56,4 % согласны брать на себя повышенную профессиональную ответственность, 38,2 % могут ради работы пожертвовать досугом, свободным временем. Другими словами, респонденты готовы в процессе профессионально-трудовой занятости мириться с трудностями, соответствующими их доминантной направленности на получение высокого заработка, достижение более высоких должностных позиций, а значит, и более высокого социального положения.

В целом можно сделать вывод, что жители Бурятии, принявшие участие в исследовании, в сфере профессионально-трудовой занятости в наибольшей степени придерживаются ценностей материального благополучия. Стремление повысить благосостояние стимулирует формирование ориентаций на стабильную, постоянную, хорошо оплачиваемую работу с перспективами карьерного роста.

В то же время мнения и оценки опрошенных снова подтверждают, что по многим показателям, характеризующим уровень и качество жизни, Республика Бурятия существенно отстает от среднероссийского уровня. Социальное расслоение и региональное неравенство воспринимаются как социальная несправедливость и могут рассматриваться как один из основных факторов общественно-политической нестабильности. Соответственно, необходимы более действенные меры, обеспечивающие сохранение человеческого капитала и создание благоприятных условий жизни для населения Бурятии.

Список литературы Профессионально-трудовые ориентации: мнения, суждения, оценки (на материалах Республики Бурятия)

- Рейтинг регионов по качеству жизни - 2020 [Электронный ресурс] // РИА Рейтинг. 2021. 16 февр. URL: https://riarating.ru/regions/20210216/630194647.html (дата обращения: 21.05.2021).

- Бурятия скатилась в федеральном рейтинге по качеству жизни еще на 4 позиции [Электронный ресурс] // MK.ru: сетевое издание. 2021. 15 февр. URL: https://ulan.mk.ru/economics/2021/02/15/buryatiya-skatilas-v-fed-eralnom-reytinge-po-kachestvu-zhizni-eshhe-na-4-pozicii.html (дата обращения: 21.05.2021)

- Бурятия на дне рейтинга российских регионов по качеству жизни [Электронный ресурс] // Байкал-Daily. 2021. 15 февр. URL: https://www.baikal-daily.ru/news/16/408501 (дата обращения: 21.05.2021).

- Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. [Электронный ресурс]: утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 сент. 2020 г. № 2464-р // Официальный сайт Правительства Рф. 2020. URL: http://static.government.ru/media/files/NAlSPJ8QMRZUPd9LIM-wJoeVhn1l6eGqD.pdf (дата обращения: 21.05.2021).

- О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ [Электронный ресурс]: Федер. закон от 29 дек. 2014 г. № 473-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"

- Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс]: Федер. закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"

- Об утверждении условий программы "Дальневосточная ипотека" [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 7 дек. 2019 г. № 1609. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

- Башкуева Е.Ю. Проблемы системы здравоохранения Республики Бурятия в условиях депрессивного развития региональной экономики // Московский экономический журнал. 2019. № 12. С. 267-276. 10.24411 /2413-046Х-2019-10221 DOI: 10.24411/2413-046

- Винокурова А. В. Республики в Сибири и на Дальнем Востоке: где жить хорошо? // Республики на Востоке России: траектории экономического, демографического и территориального развития: сборник статей по итогам всероссийского научно-практического семинара. Улан-Удэ, 2018. С. 14-24

- Петрова Е.В. Социальное самочувствие жителей Бурятии (по данным социологических исследований 2018-2019 гг.) // Теория и практика общественного развития. 2020. № 5 (147). С. 23-26. DOI: 10.24158/tipor.2020.5.3

- Потапов Л.В., Добровенский Ю.П., Найданов Ц.Ж. Республика Бурятия - регион с низким уровнем социально-экономического развития // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН. 2017. № 3 (27). С. 129-134

- Социально-экономические проблемы и социальные ориентиры жителей Республики Бурятия в современных условиях / Т.Н. Литвинова, О.В. Вершинина, Д.Д. Бадараев, Г.И. Москвитин // Теоретическая и прикладная экономика. 2017. № 2. С. 79-89.

- Макурин А. Мечтать не бедно. Как России наполнить карманы своих граждан // Аргументы и факты: еженедельник. 2020. № 10. С. 3.

- Рейтинг регионов по доходам населения - 2020 [Электронный ресурс] // РИА Новости: сетевое издание. 2020. 6 июля. URL: https://ria.ru/20200706/1573773182.html (дата обращения: 21.05.2021).

- Составлено на основе следующих источников: Среднедушевые денежные доходы населения. Доходы, расходы и сбережения населения. Уровень жизни [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 21.05.2021)

- Уровень жизни населения. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] // Там же. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm (дата обращения: 21.05.2021).