Профессионально важные качества социального педагога в структуре его профессиональной компетентности

Автор: Амельченко Т.В.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Теория и методика обучения гуманитарным дисциплинам

Статья в выпуске: 15, 2009 года.

Бесплатный доступ

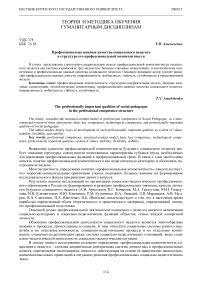

В статье представлена структурно-содержательная модель профессиональной компетентности социального педагога как система взаимосвязи трех подсистем: базовые ключевые компетенции, технологические компетенции и профессионально важные качества социального педагога. Основное внимание автор уделяет развитию профессионально важных качеств: направленность, мобильность, гибкость, устойчивость в представленной модели.

Профессиональная компетентность, структурно-содержательная модель, базовые ключевые компетенции, технологические компетенции, профессионально важные качества социального педагога, направленность, мобильность, гибкость, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/148178689

IDR: 148178689 | УДК: 378

Текст научной статьи Профессионально важные качества социального педагога в структуре его профессиональной компетентности

Выявление сущности профессиональной компетентности будущего социального педагога требует описания структуры, совокупности качественных характеристик субъекта труда, необходимых для реализации профессиональных функций в профессиональной среде. В связи с этим необходимо описать понятие профессиональной компетентности как педагогическую категорию и обосновать построение ее модели.

Многоаспектность определения понятия «профессиональная компетентность» свидетельствует, что теоретико-концептуальные ориентации ученых оказывают большое влияние на формирование исследовательского фокуса при решении данного вопроса.

Результаты анализа исследований по организации социально-педагогического профессионального образования в России по формированию и развитию профессионально значимых качеств личности будущего социального педагога (А.И. Арнольдов, В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагу-зова, И.Н. Клемантович, Н.Ю. Клименко, Р.М. Куличенко, И.А. Липский, Л.В. Мардахаев, А.В. Муд-рик, В.А. Сластенин, П.А. Шептенко, Н.Б. Шмелева) свидетельствуют о том, что в настоящее время наработан определенный объем теоретического и практического материала, определяющий основу его профессиональной подготовки.

Основной целью профессиональной деятельности социального педагога является активизация социально-культурных и социально-педагогических функций общества, семьи, каждой конкретной личности.

Объектами профессиональной деятельности социального педагога являются многообразные явления и процессы, происходящие в социуме. К ним относятся социальные системы разного масштаба и их отдельные компоненты; социально-педагогические процессы и их отдельные компоненты; социально-педагогическая среда; система социально-педагогических отношений; виды социально-педагогической деятельности; социально-педагогические ситуации.

В основу нашего исследования положено определение: профессиональная компетентность социального педагога – сложная динамическая интегральная система личностных и профессиональных качеств, определяемая диспозициями личности, действующая на основе ее нравственно-ценностных, жизненносмысловых ориентаций в ситуациях решения профессиональных социально-педагогических задач.

Профессиональную компетентность социального педагога мы предполагаем рассмотреть как пересечение трех комплексов: базовые профессиональные компетенции, профессиональные технологические компетенции и интегральные профессионально важные качества личности: направленность, мобильность, устойчивость и гибкость.

-

1. Профессиональные базовые компетенции - универсальные многопараметрические характеристики специалиста, обладающие свойствами многомерности, многофункциональности, надпредметности, междисциплинарности, ковергентности.

В рамках нашего исследования мы предполагаем рассматривать четырехуровневую иерархию этих компетенций:

-

- социально-педагогическая образовательная (специальная) компетенция специалиста - совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей методологический, общенаучный, логический компоненты. Сюда входят обобщенные знания, умения целеполагания, прогнозирования, проектирования, конструирования, анализа, рефлексии, корректирования, самооценки образовательной деятельности, а также знания и умения будущей профессиональной деятельности: содействие развитию личности ребенка и максимальной самоактуализации его индивидуальности, знание особенностей социализации детей, теории и истории социального воспитания детей, современных концепций воспитания, знание методик и технологий социальнопедагогической работы с детьми, умение определять проблему в развитии личности воспитанника, мотивы его деятельности, умение выдвинуть гипотезу, определить перспективы, варианты путей развития личности ребенка и т.д. Таким образом, социально-педагогические образовательные компетенции обеспечивают комплексное достижение целей профессионального образования будущего социального педагога;

-

- общекультурная компетенция специалиста - сформированность системы потребностей-доминант, ценностей, смыслообразующих мотивов, общекультурных знаний и умений; способность к восприятию культурных традиций и особенностей национальной и общечеловеческой культуры, освоению научной картины мира; стремление к духовно-нравственному обогащению;

-

- социально-психологическая (межличностная) компетенция специалиста - индивидуальные способности адекватного общения в различных ситуациях с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия, социальной адаптации и преобразования окружающей среды, а также способности к гибкой смене социальных ролей в профессии, воздействию на процессы изменений в межличностных отношениях, конкурентоспособности, легкой совместимости;

-

- личностная компетенция - стремление к самоактуализации, творческой активности, самосовершенствованию, самореализации в сфере профессионального труда, реализация «личностной перспективы».

-

2. Профессиональные технологические компетенции:

-

- адаптивно-ориентирующие - обеспечивают адаптацию личности в социальнопрофессиональной ситуации и развитие системы ее личностных, нравственно-ценностных, профессиональных ориентиров;

-

- конструктивно-проектировочные - определяют функцию информационно-содержательного базиса для ориентировочно-преобразующей деятельности специалиста;

-

- рефлексивно-корректирующие - содержат совокупность способностей личности к самоанализу, развитию критического мышления и корректировочной деятельности на основе осмысления профессиональной ситуации.

Под профессионально важными качествами личности мы понимаем устойчивые интегральные характеристики личности, создающие возможность успешного выполнения профессиональной деятельности.

В построенной модели рассматриваются профессионально важные качества: направленности, мобильности, гибкости и устойчивости, которые вбирают в себя как системы все остальные качества.

Под направленностью личности социального педагога мы понимаем: 1) профессионально значимое качество; 2) систему потребностей - доминант, ценностей, устремлений; систему смыслообразующих мотивов, выражающихся в жизненных целях человека, его установках, перспективах, намерениях, стремлениях и активной деятельности по их достижению. В профессиональном развитии социального педагога направленность личности включает в себя: гуманистическую направленность, осознание общественной значимости, ценности своего труда, широкий кругозор, выходящий за рамки профессии, адекватное осмысление ситуации в общем, культурном аспекте, адекватное общение в различных ситуациях с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия, способность прогнозировать исход событий с учетом их вероятности, интерес и любовь к ребенку как отражение потребности к педагогической деятельности, эмпатию как умение вчувствоваться в состояние другого и др.

Мобильность личности социального педагога мы рассматриваем как способность его к преобразующей деятельности, умение перестраивать характер своей деятельности и самого себя в зависимости от меняющихся профессиональных функций и условий труда.

Мобильность находит отражение в таких качествах социального педагога, как общекультурная информированность, способность к восприятию культурных традиций, способность к социальной адаптации и преобразованию окружающей среды, способность разумно сочетать деловые и личные контакты с окружающими, интеллектуальная вариативность, способность к конструированию и проектированию социально-педагогических ситуаций, объектов, творческая активность, обогащение профессии средствами своего творчества.

Гибкость личности социального педагога – сложное динамическое интегральное образование, обусловливающее способность педагога легко отказываться от несоответствующих ситуации, способов поведения, приемов мышления и проявления эмоционально-волевых усилий, и вырабатывать новые, оригинальные подходы к разрешению проблемной социально-педагогической ситуации, не изменяя своим жизненным принципам и нравственной основе жизнедеятельности.

В состав гибкости как интегрального образования входят способность к избирательному усвоению общей культуры, гибкая смена социальных ролей в профессии, духовное обогащение других людей средствами своей профессии, готовность к изменениям, умение воздействовать на процессы изменения в межличностных отношениях, способность вырабатывать и принимать новые, оригинальные подходы к разрешению проблемных ситуаций, владение способами конструктивного решения проблемы, изменчивость параметров деятельности, гибкое компенсаторное приспособление, эмоциональная, интеллектуальная, поведенческая гибкость.

Устойчивость личности – характеризует последовательность ее действий и предсказуемость ее поведения, придает ее поступкам закономерный характер. Устойчивость личности социального педагога характеризуется следующими качествами: сформированностью системы общекультурных знаний и умений, совокупности общечеловеческих ценностей, культуры педагогического общения, владением этическими нормами профессии, осознанием границ своей компетентности, стремлением быть признанным в своей профессии, сформированностью системы психологических знаний и умений, педагогических знаний, умений и способов творческого осуществления педагогической деятельности, а также совокупности коммуникативных способностей, устойчивостью к фрустрационным факторам, готовностью оценивать и анализировать социальные последствия своих действий, умением отстаивать свою точку зрения, упорством в преодолении возникающих трудностей, наличием позитивной Я-концепции, самоценности, эмоциональной устойчивости при принятии ответственных решений, при общении, способностью к самоконтролю деятельности с точки зрения соблюдения профессиональных норм и требований и др.

Выделенные общие характеристики социального педагога в качестве активного субъекта своей профессиональной деятельности рассматриваются нами в динамике как компоненты, дополняющие друг друга в процессе профессионального становления специалиста и его дальнейшего развития. Система качеств личности предусматривает реализацию специалистом разных социальных ролей в профессиональной деятельности, а также высокий уровень социально-педагогической компетентности и профессиональной культуры личности.

Теоретический анализ исследуемой проблемы, а также экспертные оценки руководителей и специалистов учреждений социально-педагогической направленности, социальных педагогов школ о содержании и уровнях подготовленности будущих специалистов к социально-педагогической деятельности, а также самооценки студентов, создали предпосылки для моделирования профессиональной компетентности будущих социальных педагогов.

Структурно-содержательная модель профессиональной компетентности будущего социального педагога может быть представлена как «параллелепипед» (рис.1), заданный в образовательнопрофессиональном пространстве тремя основными параметрами: 1) профессиональными базовыми компетенциями: общекультурная, социально-педагогическая (специальная), социальнопсихологическая, личностная, 2) специальными профессионально-технологическими компетенциями: адаптивно-ориентирующие, конструктивно-проектировочные, рефлексивно-корректирующие, 3) совокупностью профессионально важных качеств личности: направленность, мобильность, гибкость и устойчивость. Выстроенная таким образом модель позволяет констатировать, что все выделенные базовые и технологические компетенции, а также совокупность профессионально важных качеств личности взаимосвязаны в единую систему и как ее структурные компоненты взаимодействуют между собой, оказывая влияние друг на друга и возможно не всегда позитивное. Так, например, развитие социально-педагогической компетенции, которое влечет за собой овладение студентами социально-педагогических знаний: знание особенностей социализации детей; знание теории и истории социального воспитания детей; современных концепций воспитания; знание методик и технологий социально-педагогической работы с детьми; знание об оказании помощи детям в их жизненном и профес- сиональном определении; знание нормативно-правовой базы; регулирующую защиту прав и интересов детей; владение методиками диагностики личности и ее социального окружения с целью осмысления причин отставания и выявления резервов развития ребенка и др., влечет за собой развитие технологических компетенций и профессионально важных качеств личности, способствуя развитию интереса и любви к ребенку как отражению потребности к педагогической деятельности. Получают развитие интеллектуальная вариативность, альтернативность принимаемых решений, способность принять правильное решение при недостатке необходимой информации или отсутствия времени на ее осмысление, способность к конструированию и проектированию социально-педагогических ситуаций, объектов и т.д. Структурно-системный подход позволяет выделить те виды взаимосвязей, которые характерны для компонентов любой системы, и спроецировать их на компоненты выстроенной модели. Среди указанных связей имеют место, например, такие как связи взаимодействия, связи порождения или генетические, связи преобразования, когда наблюдается переход объектов из одного состояния в другое, связи функционирования, обеспечивающие жизнедеятельность объекта и его работу, связи развития, связи управления и т.д.

компетенции

Рис. 1

Здесь же мы можем получить ответ на вопрос: сколько всего существует способов влияния на формирование профессиональной компетентности будущего социального педагога? Построенная условно модель дает ответ – 48 способов, но очевидно, что на самом деле этих способов будет бесконечное множество, поскольку профессионально-личностное становление и развитие будущего специалиста, как показывают исследования известных психологов и педагогов (Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Л.И. Анцыферова, А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, B.C. Мерлин, В.А. Сластенин, и др.), характеризуется не просто богатейшим разнообразием, но неравномерностью, гетерохронностью, высоким динамизмом, неравновесностью, порой непредсказуемостью. Неравномерность профессионального развития экспериментально изучалась в работах В.А. Бодрова, В.Л. Марищука, В.Д. Шадрикова, В.Л. Шкаликова и др. Проведены исследования явлений неравномерности и гетерохронности (разновременности) в развитии профессиональной деятельности (В.Д.Шадриков) и в становлении личности профессионала (Ю.П. Поваренков).

С позиций нашего исследования профессиональная компетентность как многоплановое, интегративное понятие не может быть определено однозначно в силу своей зависимости от достаточно большого числа параметров: факторов, подходов, аспектов и т.д. В центре его находится студент как личность и формирующийся субъект будущей профессиональной деятельности. Главными характеристиками профессиональной компетентности являются ключевые, базовые, образовательные и профессиональные компетенции, технологические компетенции, профессионально важные качества, модели профессионального вероятностного поведения, конструктивная профессиональная позиция специалиста, как система отношений и оценок образовательно-профессионального и субъектного опыта, профессиональной реальности и перспектив, которые определяют направленность профессиональных действий, поведения будущего социального педагога. Ключевое значение для его конструктивной профессиональной позиции имеют ценностные ориентации и образовательно-профессиональные цели, которые оказывают влияние на динамические и структурные характеристики профессионального действия в решении определенного ряда профессиональных социальнопедагогических задач.

Амельченко Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры социальной политики, Читинский государственный университет, Академик Академии социального образования, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования.

Amelchenko Tatyana Vasilievna , cand. of pedagogical sci., professor, Chita State University, the Academician of Academy of social education, the corresponding member of the International academy of sciences of a pedagogical education.