Профессиональное самосознание студентов магистратуры, обучающихся по направлениям "Психология" и "Педагогика"

Автор: Дугарова Туяна Цыреновна, Прохоренко Екатерина Олеговна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается специфика содержания структурной организации профессионального самосознания студентов магистратуры, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика». Анализ качественных характеристик структурных компонентов профессионального самосознания магистрантов (когнитивного, оценочно-аффективного, поведенческого) показал общее благоприятное отношение респондентов к собственному «Я» и ощущение самоценности. При этом у испытуемых были отмечены различия в степени выраженности когнитивного компонента профессионального самосознания (осознание актуальных и перспективных социальных ролей, позиционирование профессиональной компетентности). На уровне поведенческого компонента профессионального самосознания выявлены достоверно значимые различия по шкалам «Цель в жизни» и «Локус контроля - Я». Результаты исследования свидетельствуют о необходимости систематизации воспитательной работы и психологического сопровождения студентов магистратуры в целях достижения ими субъектной позиции и формирования у них профессионального самосознания.

Личность, самосознание, профессиональное самосознание, структурные компоненты профессионального самосознания, "я-концепция", система самоотношения и самооценивания, профессиональные ориентации, удовлетворенность выбранной профессией, ранняя взрослость

Короткий адрес: https://sciup.org/149133539

IDR: 149133539 | УДК: 159.923.2 | DOI: 10.24158/spp.2020.8.9

Текст научной статьи Профессиональное самосознание студентов магистратуры, обучающихся по направлениям "Психология" и "Педагогика"

Интенсификация процессов преобразования предъявляет повышенные требования к компетенциям личности на пути ее профессионального становления [1]. Сегодня остро осознается необходимость повышения качества образования, определения противоречий между стандартами профессионального образования и современным рынком труда, между реальными и требуемыми уровнями специальных знаний. Выявление особенностей самосознания будущих психологов и педагогов на этапе вузовского обучения способствует обнаружению проблем профессионального обучения, обновлению содержания и форм организации образовательных программ, совершенствованию методов и технологий обучения, расширению специализации обучения.

А.К. Маркова понимает профессиональное самосознание как «комплекс представлений человека о себе как профессионале; это целостный образ себя как профессионала, система отношений и установок к себе как к профессионалу» [2, с. 88]. В концепции Е.А. Климова этот же термин трактуется как компонент «Я-образа» [3, с. 73]. Большинство же отечественных психологов (И.С. Кон, М.И. Лисина, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.) определяют профессиональное самосознание как сложный, интегральный процесс, в структуре которого содержатся процессы, взаимодействующие и взаимопроникающие друг в друга: самопознание, самоотношение и саморегуляция [4]. В целом можно сказать, что указанный психологический конструкт предстает в общей структуре профессиональных компетентностей обучающихся как один из важнейших компонентов, определяющих становление человека как субъекта профессиональной деятельности на основе профессионально-личностных компетентностей (уровень профессионализма в знание-вом и в практическом аспекте, самоотношение, рефлексивная позиция и т. д.).

Общей теоретической основой настоящего исследования стали концепции самосознания С.Л. Рубинштейна, И.С. Кона, В.В. Столина, В.С. Мухиной, И.И. Чесноковой; теории, раскрывающие закономерности формирования и развития профессионализма, Е.А. Климова, А.А. Деркача, А.А. Бодалева, Н.В. Кузьминой; теории развития профессионального самосознания личности А.К. Марковой, Л.М. Митиной.

В качестве проблемы исследования нами была избрана специфика структурных компонентов профессионального самосознания студентов магистратуры, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика».

Цель исследования - осуществить сравнительный анализ особенностей профессионального самосознания магистрантов - будущих психологов и педагогов, сопоставить качественные характеристики его структурных компонентов (когнитивного, аффективного и поведенческого).

В эмпирическом исследовании приняли участие 50 респондентов (25 студентов-психологов, 25 студентов-педагогов), обучающихся в магистратуре по направлениям «Психология» и «Педагогика».

Базой для исследования выступил ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их использования для проектирования профессионального самосознания и развития студентов-магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», а также для эффективной организации учебного и воспитательного процесса вуза.

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что существует высокая степень выраженности показателей когнитивного, оценочно-аффективного, поведенческого компонентов профессионального самосознания у магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», а также различия в степени значимости когнитивного (самопонимание) и поведенческого (уровень удовлетворенности профессией) компонентов профессионального самосознания для студентов магистратуры в зависимости от специализации обучения.

В комплекс психодиагностических методик и опросников, необходимых для проведения исследования, вошли следующие: методика исследования самоотношения (МИС) (Р.С. Пантилеев и В.В. Столин); методика «Кто Я?» в модификации В.С. Мухиной; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев); определение карьерных ориентаций испытуемых с помощью опросника «Якоря карьеры» Э. Шейна; методика «Удовлетворенность профессией» (автор -В.А. Ядов, модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана). В ходе статистической обработки данных сравнительный анализ степени значимости существенных различий между группой психологов и педагогов осуществлялся с помощью использования х2-критерия Пирсона и непараметрического U-критерия Манна - Уитни.

В процессе реализации эмпирического этапа исследования нами была изучена специфика структурных компонентов профессионального самосознания студентов-педагогов и студентов-психологов: аффективно-оценочного (самоотношение), когнитивного (Я-концепция будущего профессионала), поведенческого (смысложизненные ориентации, карьерные ориентации и степень удовлетворенности выбранной профессией). Рассмотрим выраженность каждого из них.

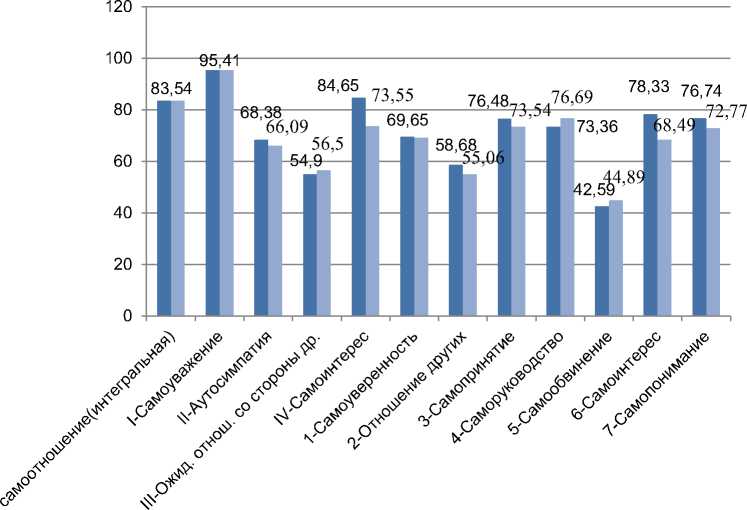

Аффективно-оценочный компонент проявляется как система эмоционально-ценностных установок в адрес «Я» индивида, то есть это чувства «за» или «против» себя. В нашем исследовании для диагностики данного компонента применялась методика «МИС» [5, с. 141-157]. Тест опросника построен на иерархической модели структуры самоотношения и самооценивания, что позволяет выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: S-интегральная шкала/глобальное самоотношение; самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения со стороны других (шкалы I-IV), а также уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении к своему «Я» (шкалы 1-7).

В ходе эксперимента было установлено, что в группе психологов самыми выраженными шкалами самооценивания являются: S-интегральная шкала (83,54 %), I-самоуважение (95,41 %), IV-шкала самоинтерес (84,65 %). На уровне среднестатистической нормы оказались значения следующих шкал: II-аутосимпатии (68,38 %), III-ожидаемое отношение со стороны других (54,9 %), 1-самоуверенность (69,65 %) и 2-отношение других (58,68 %), 3-самопринятие (76,48 %), 4-саморуководство (73,36 %), 6-самоинтерес (78,33 %) и 7-самопонимание (76,74 %). Шкала 5-самообвинения характеризовалась наименьшей выраженностью (42,59 %).

В группе педагогов наиболее высокий уровень значений характерен для следующих шкал самооценивания: S-интегральная шкала (83,53 %) и I-самоуважение (95,41 %). На уровне среднестатистической нормы выражены шкалы: шкала II-аутосимпатии (66,09 %), III-отношение со стороны других (56,5%), 1-самоуверенность (69,19 %), 2-отношение других (55,06 %), 3-самопринятие (73,54 %), 4-саморуководство (76,69 %) 6-самоинтерес (68,49, %), 7-самопонимание (72,77 %). По шкале 5-самообвинения признак оказался невыраженным (низкий уровень) (44,89 %).

Для изучения оценочно-аффективного компонента профессионального самосознания были сопоставлены результаты диагностики испытуемых, как педагогов, так и психологов, с использованием методики «МИС». Сравнительный анализ оценок систем личностного самоотно-шения и самооценивания (рис. 1) психологов и педагогов показал, что преобладающее количество обучающихся магистратуры переживает выраженное благоприятное отношение к собственному «Я» и ощущает самоценность своей личности.

психологи педагоги

Рисунок 1 — Результаты анализа специфики содержания систем самоотношения и самооценивания студентов-магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», в %

В суждениях студентов отмечается значимость личных мыслей, ощущений, эмоций и чувств. Они выражают внутреннее согласие со своими желаниями, мотивами, целями, потребностями и побуждениями. Общий фон личности – положительный, что помогает респондентам принимать себя во всей полноте личностных проявлений.

Шкала самоотношения «Самоуважение» ярко выражена как у психологов, так и у педагогов, что свидетельствует об их способности критически оценивать свои возможности, умении прогнозировать, осуществлять самоконтроль над собственной жизнью.

Отметим, что в системе самооценивания и самоотношения статистических различий у психологов и педагогов по оценочно-аффективному компоненту не выявлено.

Можно сказать, что и психологи, и педагоги имеют достаточную степень представлений о своей личности, об особенностях ее развития, включая сведения о профессиональной деятельности. Для респондентов характерно переживание собственного «Я» как внутреннего механизма, направляющего и координирующего их профессиональную и личную жизнь.

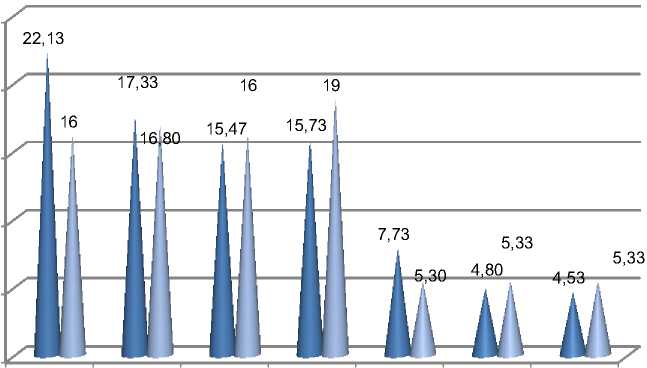

Исследование специфики когнитивного компонента у студентов магистратуры, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», проводилось с помощью методики В.С. Мухиной «Кто Я?» [6]. Пытаясь ответить на вопрос о собственной сущности, то есть провести самоидентификацию, индивид обращается к глубинной саморефлексии, направленной на изучение своего Я. Такой самоанализ возможен в форме рефлексивного теста-самоотчета.

Ориентируясь на ценностно-жизненные смыслы и ориентации, человек в этой ситуации осуществляет самоописание своей Я-концепции в общей структуре личности, частью которой является учебно-профессиональная сфера. Глубинный саморефлексивный тест способствует осознанию индивидом своей уникальности, самости, определению «ядра» своей личности с опорой на понимание жизненных установок и собственных личностно-значимых качеств. Полученные в ходе исследования ответы студентов магистратуры отражают специфику иерархии свойственных им личностных ролей и характеристик. Кроме того, реакции информантов дают возможность изучить степень обращенности магистрантов в будущее на основе анализа их смысложизненных ценностей и ориентаций, выявленных в результате саморефлексии. Данные исследования Я-концепции как показателя когнитивного компонента профессионального самосознания, полученные с помощью глубинного рефлексивного теста-самоотчета «Кто я?», представлены на рисунке 2.

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Рисунок 2 - Результаты анализа итогов рефлексии респондентов (педагогов и психологов) по методике В.С. Мухиной «Кто я?», %

психологи педагоги

В ходе изучения когнитивного компонента профессионального самосознания студентов-магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», было выявлено осознание ими актуальных и перспективных социальных ролей, отмечено позиционирование профессиональной компетентности (психологи – 22,13 %, педагоги – 16 %). Подчеркнем, что психологи в большей степени ассоциируют себя с будущей профессией: они чаще давали ответы типа «я консультант», «я будущий психолог», «я развивающийся профессионал», свидетельствующие о профессиональной ориентированности. Педагоги же демонстрировали чаще психологов (18,67 % и 15,73 % соответственно) позиционирование себя через личностно-значимые качества, индивидуальные характеристики и черты личности. У этих студентов были отмечены высокие показатели рефлексии относительно внешности, характерологических особенностей, личностных качеств, уровня достижений и социального успеха.

В ответах респондентов на вопрос «Кто Я?» нашло отражение осознание ими своей гражданской и этнической идентичности, была осуществлена демонстрация патриотических позиций: «я русский», «я гражданин России», «я патриот», «я москвичка» и т. д. (психологи – 4,53 %, педагоги – 5,33 %). Также студенты в ответах идентифицировали себя с социальными и гендерными ролями, подчеркивали свою причастность к общечеловеческому роду.

В целом результаты анализа когнитивного компонента профессионального самосознания магистрантов показывают, что у студентов-психологов в большей степени выражено ассоциирование себя с будущей профессией, наблюдается перенесение профессиональных характеристик на собственную личность. Студенты-педагоги менее профориентированы: они демонстрируют в своих ответах более размытые представления образа «Я профессионал». Респонденты характеризуют себя со стороны социальных ролей, личностных качеств или общества, социума в целом. Некоторые ответы студентов-педагогов сводятся только к описанию представлений о себе, своих личностных характеристик. Данный факт может свидетельствовать о недостаточно развитом профессиональном самосознании магистрантов: они не в полной мере осознают свое место в профессии, не идентифицируют себя со значимыми профессиональными ценностями и качествами.

Особо следует сказать о респондентах, чьи представления о себе размыты, являются диффузным выражением осмысления самого себя, инфантильных представлений о себе (рис. 2). Такие магистранты, как психологи, так и педагоги, склонны характеризовать себя с эгоцентрических позиций либо в зависимости от оценок окружающих, социума в целом, а также в зависимости от особенностей собственных личностных качеств. Иногда их представление о себе сводилось только к обозначению занимаемого социального положения или личностных характеристик. Полученные данные позволяют говорить о том, что часть студентов-магистрантов в недостаточной степени идентифицирует себя со значимыми профессиональными ценностями и качествами.

В целом нужно отметить, что в ходе исследования была обнаружена сформированность профессионального самосознания у обучающихся магистратуры обеих групп. В большинстве своем они характеризуют себя как будущих профессионалов в избранной сфере деятельности или уже считают себя специалистами в данной области труда.

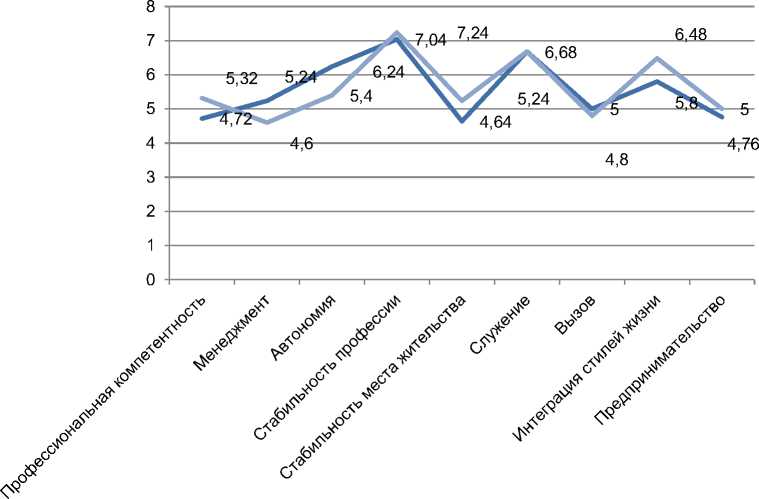

Поведенческий компонент профессионального самосознания студентов-педагогов и студентов-психологов был изучен нами в рамках исследования с помощью опросника «Якоря карьеры» Э. Шейна [7, с. 82–94].

Карьерные ориентации традиционно рассматриваются как представления о профессии в ближайшем будущем и связаны с поведенческими стратегиями индивида в отношении его жизненного и профессионального пути. В ходе исследования нами были выделены уровни выраженности карьерных ориентаций у респондентов. Первый уровень – высокий – характеризуется доминированием показателей «стабильность профессии» и «служение». На втором – среднем – уровне отмечается приоритетность карьерных ориентаций «интеграция стилей», «автономия» и «профессиональная компетентность», которые свидетельствуют о стремлении участников исследования к реализации психолого-педагогической деятельности.

Можно также отметить, что в группе педагогов была выявлена приоритетная ориентированность респондентов на карьерный рост в профессии (см. рис. 3). Для 14,26 % студентов-педагогов и 14,05 % студентов-психологов характерна направленность на профессиональную самореализацию, на продвижение в выбранной области специальности, что связано с показателем «стабильность». У 10,48 % педагогов и 9,42 % психологов была выявлена ориентация на профессиональную компетентность. Кроме того, интеграция стилей жизни как карьерная ориентация привлекает 12,77 % педагогов и 11,57 % психологов.

В целом можно сказать, что магистранты обеих групп не рассматривают карьерный рост как приоритетную жизненную цель. Для них характерно определение жизненных и профессиональных стратегий в соответствии с ожидаемым образом Я, что находит свое подтверждение в ответах 10,64 % педагогов и 12,45 % психологов.

Якорь «Служение» находится на одном из первых мест в иерархии карьерных ориентаций обучающихся магистратуры по направлениям «Психология» и «Педагогика». Это свидетельствует о том, что в ходе профессионального образования студенты ориентированы, в основном, на значимые и благородные мотивы служения обществу.

Карьерный якорь «Профессиональная компетентность» оказался менее востребованным среди показателей среднего уровня. Данное обстоятельство говорит о том, что у испытуемых недостаточно сформирована готовность к освоению выбранной специальности, профессиональные потребности для них не являются приоритетными. Для респондентов в большей степени характерны карьерные ориентации «Интеграция стилей жизни», «Независимость», «Чувство безопасности и стабильность». Большинство студентов-магистрантов сделали свой профессиональный выбор, руководствуясь представлениями о карьерной стабильности и безопасности (рис. 3). Также для респондентов является важным баланс всех сторон жизни как показатель интеграции стилей учебной, профессиональной деятельности и собственно жизни.

психологи г педагоги

Рисунок 3 – Особенности средних значений карьерных ориентаций магистрантов

По данным проведенного нами исследования студенты магистратуры, обучающиеся по направлениям «Психология» и «Педагогика», находятся на этапе решения личностных и жизненных задач, где личная автономность доминирует над профессиональными потребностями. Приоритетность независимости и самостоятельности для респондентов связана с потребностью сохранить собственный мир, образ жизни и себя, не растворяясь в профессии.

Межгрупповые статистические различия психологов и педагогов не обнаружены. Поведенческий компонент профессионального самосознания магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», выражен в количественном аспекте. У испытуемых была выявлена поведенческая готовность к осознанию требований к профессии, включенность в процесс профессионального самоопределения и в поиск профессионального Я. При этом содержательный аспект поведенческого компонента профессионального самосознания магистрантов позволяет говорить о доминировании личностных ценностей над профессиональными, о выраженности карьерных ориентаций «служения самому себе».

Поведенческий компонент профессионального самосознания студентов-педагогов и студентов-психологов был исследован с помощью методики Д.А. Леонтьева [8].

Сравнительный анализ полученных смысложизненных ориентаций магистрантов педагогического и психологического профилей показал, что существуют достоверно значимые различия (при p-уровне < 0,05) между группами респондентов. Педагоги приоритетными считают ориентации «Цель в жизни» (осмысленность будущего) и «Локус контроля – Я» как поведенческие ком- поненты профессионального самосознания. Другими словами, они определяют состояние субъективной смысловой реальности и субъектную временную перспективу в большей степени касательно их личной или учебно-профессиональной области.

Выявлено также, что педагоги признают большую значимость ощущения восприятия прожитого отрезка жизни. При этом оно может быть продуктивным, эмоционально-насыщенным и перспективным относительно их будущего жизненного и профессионального пути.

Цели в жизни могут быть ближайшими, близкими и дальними по фактору значимости и эффективности для индивида. Студенты-педагоги демонстрируют ориентированность на будущее, целеустремленность и направленность во временную перспективу. Для данной группы испытуемых характерны более высокие показатели локуса контроля – Я (при p-уровне < 0,05).

Оценка достоверности различий с использованием U-критерия Манна – Уитни подтвердила их наличие по шкалам «Цели в жизни» и «Локус контроля – Я» (табл. 1). При этом данные по общему показателю осмысленности жизни идентичны в двух группах.

Таблица 1 – Результаты расчета U-критерия Манна – Уитни по методике «СЖО» Д.А. Леонтьева относительно специфики содержания поведенческого компонента

|

Название шкалы |

Среднее значение в группе психологов |

Среднее значение в группе педагогов |

Эмпирическое значение критерия |

Уровень значимости |

|

Общий показатель осмысленности жизни |

105,76±15,849 |

100,12±12,163 |

387,5 |

0,145 |

|

Цель в жизни |

32,84±5,406 |

29,44±4,942 |

426,0 |

0,027* |

|

Процесс в жизни |

31,08±6,595 |

31±4,967 |

322,0 |

0,853 |

|

Результативность жизни |

26,6±4,564 |

25,76±4,236 |

346,5 |

0,508 |

|

Локус контроля – Я |

21,48±3,653 |

18,92±3,785 |

425,5 |

0,028* |

|

Локус контроля – жизнь |

30,96±6,567 |

30,84±3,88 |

327,5 |

0,770 |

* – p < 0,05

Таким образом, в структуре профессионального самосознания студентов-магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», поведенческий компонент представлен через удовлетворенность выбранной специальностью и профессиональной деятельностью [9]. При анализе полученных результатов показатель удовлетворенности выбранной профессии был определен с помощью коэффициента значимости (КЗ):

КЗ = (n+ – n-)/N, где N – объем выборки (количество испытуемых),

-

n+ – количество обследуемых, которые отметили данный фактор в первой колонке «Привлекает в избранной профессии»,

-

n- – количество обследуемых, которые обозначили данный фактор во второй колонке – «Не привлекает в избранной профессии».

Преобладающие факторы удовлетворенности выбором профессии и выявленный КЗ для психологов и педагогов отображены в таблице 2.

Таблица 2 – Преобладающие факторы удовлетворенности респондентов выбором профессии и выявленный КЗ для психологов и педагогов

|

Факторы |

Педагоги (объем выборки N = 25) |

Психологи (объем выборки N = 25) |

Общий объем выборки N = 50 |

||||||

|

n+ |

n- |

КЗ |

n+ |

n- |

КЗ |

n+ |

n- |

КЗ |

|

|

Работа с людьми |

20 |

5 |

0,60 |

21 |

4 |

0,68 |

41 |

9 |

0,64 |

|

Возможность совершенствования |

22 |

3 |

0,76 |

19 |

5 |

0,56 |

41 |

8 |

0,66 |

|

Работа соответствует способностям |

18 |

7 |

0,44 |

21 |

4 |

0,68 |

39 |

11 |

0,56 |

|

Возможность достичь социального признания, уважения |

14 |

11 |

0,12 |

21 |

4 |

0,68 |

35 |

15 |

0,40 |

|

Общий уровень КЗ |

136 |

112 |

0,96 |

139 |

119 |

0,80 |

275 |

231 |

0,88 |

Расчет коэффициента значимости производился с учетом факторов удовлетворенности респондентов профессией (отношение к работе с людьми, к профессии, к условиям работы). В ходе исследования (см. табл. 2) в обеих группах испытуемых обнаружены высокие значения коэффициента значимости, что свидетельствует о готовности испытуемых к профессиональной деятельности, их удовлетворенности условиями работы и в целом положительным отношением к профессии.

В целом по результатам исследования профессионального самосознания магистрантов, обучающихся по направлениям «Психология» и «Педагогика», можно констатировать достаточную выраженность показателей когнитивного, оценочно-аффективного, поведенческого компонентов профессионального самосознания респондентов.

Оценочно-аффективный компонент, рассматриваемый как самоотношение, у педагогов и психологов имеет значения, соответствующие высокому уровню шкал «Глобальное самоотноше-ние» и «Самоуважение», другие шкалы характеризуются средними значениями. В содержании когнитивного компонента отражено преобладание личностных и жизненных параметров, значимость социальных ролей. Поведенческий компонент характеризуется высоким коэффициентом значимости для испытуемых удовлетворенности выбранной профессий, осмысленности жизни и выраженности карьерной ориентированности на личностные перспективы и жизнедеятельность.

В результате сравнительного анализа полученных в ходе исследования данных удалось выяснить, что в степени выраженности показателей компонентов профессионального самосознания у студентов-магистрантов существуют различия, о чем свидетельствуют количественные значения отдельных характеристик поведенческого компонента профессионального самосознания. Кроме того, выявлены достоверно значимые различия по шкалам «Цель в жизни» и «Локус контроля – Я». Педагоги в отличие от психологов лучше осознают общую направленность своей деятельности, воспринимают субъективную смысловую реальность (осознание целей и задач) и могут определить временную перспективу их личной и учебно-профессиональной деятельности.

Итоги настоящего исследования свидетельствуют о необходимости систематизации воспитательной работы и психологического сопровождения студентов магистратуры в целях достижения ими субъектной позиции, а также формирования их профессионального самосознания. В этом контексте очевидна необходимость обсуждения и решения методологических (структурирование подходов и методов воспитания в вузе), научно-методических (неготовность преподавателей реализовывать стратегию воспитательного воздействия, дифференциация форм и методов работы со студентами), технологических (слабое владение преподавателями методами воспитания, отсутствие дидактических разработок по внедрению интерактивных методов) проблем в области психолого-педагогической теории и практики профессионального образования [10].

Завершенность исследования позволяет нам определить пути модернизации профессиональной подготовки психологов и педагогов, наметить способы обновления содержания и форм организации образовательных программ, совершенствования методов и технологий обучения с учетом выявленных особенностей профессионального самосознания.

Ссылки:

-

1. Андреева Л.А., Танхасаева С.С. Психолого-педагогические основы эффективного взаимодействия в творческом коллективе // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2019. № 1 (9). С. 152–156.

-

2. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 308 с.

-

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д., 1996. 509 с.

-

4. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984. 151 с.

-

5. Настольная книга практического психолога / сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева. М. ; СПб., 2008. 671 с.

-

6. Мухина В.С. Научная монография: созидание и путь к акме (рефлексия ученого на работу над научной монографией) //

Развитие личности. 2008. № 2. С. 20–28.

-

7. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2004. 172 с.

-

8. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М., 2000. 18 с.

-

9. Райан Р.М., Десси Е.Л. О счастье и потенциалах человека: обзор исследований гедонического и эвдаимонического благополучия // Ежегодный обзор психологии. 2001. № 52. С. 141–166.

-

10. Дугарова Т.Ц., Буланова М.Н., Шахмалова И.Ж. Эмпирическое исследование мотивационной и учебно-психологической готовности студентов к обучению в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 5-2 (71). С. 177–180.

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Профессиональное самосознание студентов магистратуры, обучающихся по направлениям "Психология" и "Педагогика"

- Андреева Л.А., Танхасаева С.С. Психолого-педагогические основы эффективного взаимодействия в творческом коллективе // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2019. № 1 (9). С. 152-156. DOI: 10.31443/2541-8874-2019-1-9-152-156

- Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 308 с

- Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д., 1996. 509 с

- Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984. 151 с

- Настольная книга практического психолога / сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева. М.; СПб., 2008. 671 с

- Мухина В.С. Научная монография: созидание и путь к акме (рефлексия ученого на работу над научной монографией) // Развитие личности. 2008. № 2. С. 20-28

- Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2004. 172 с

- Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М., 2000. 18 с

- Райан Р.М., Десси Е.Л. О счастье и потенциалах человека: обзор исследований гедонического и эвдаимонического благополучия // Ежегодный обзор психологии. 2001. № 52. С. 141-166

- Дугарова Т.Ц., Буланова М.Н., Шахмалова И.Ж. Эмпирическое исследование мотивационной и учебно-психологической готовности студентов к обучению в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 5-2 (71). С. 177-180